Стал великим князем по завещанию отца чего ранее не бывало

Обновлено: 28.06.2024

Среди Московских князей Василий I оказался в тени событий эпохи своего отца Дмитрия Ивановича Донского , Удельной войны при его сыне Василии II Темном, и конечно же правления Ивана III. Однако взгляд на правление Василия I, как на промежуточное является не совсем правильным. Василия I часто называют бесцветным правителем, однако, именно при нем были упрочены позиции,завоеванные предшественниками.

Василий I Дмитриевич родился 30 декабря 1371 г., великое княжение Московское он принял в 17 лет. Он был женат на жена Софья дочери Витовта великого князя Литовского . Княжение Василия I это условно начало того времени, когда центром и столицей Руси (России) позиционировала себя Москва. Перед Москвой тогда стояли следующие проблемы:

Василий I получил от прежнего правления несколько проблем:

Все эти вопросы были в итоге решены максимально успешно. Важнейшим событием начала его правления – это примирение с митрополитом Киприаном. В марте 1390 г. митрополит Киприан въехал в Москву, завершилась церковная смута 1380-х гг.

Следующей проблемой были взаимоотношения с родней Василий имел старшего родственника, двоюродного дядя Владимир Храбрый, и по древнерусскому счету обладал приоритетными правами на престол, с ним был конфликт у Дмитрия Донского весной 1389 г. В 1390 г. возник новый конфликт уже с Василием, улаженный миром. Владимир был лоялен к родственникам, пока его сыновья были маленькими, но это уже было предвестием будущих конфликтов.

Успешной оказалась и ордынская политика Василия Дмитриевича. Тохтамыш в 1391 г. был разгромлен Тамерланом и нуждался в деньгах, а 1392 г. Василий купил у Тохтамыша ярлык на Нижегородское княжество, хотя борьба за него шла до 1419 г. В 1397 г. Василий пытался захватить у Новгорода Двинскую землю, в 1398 г. земле была дана уставная грамота, но Новгород отстоял свою территорию. Москве удалось подчинить Малую Пермь район Вычегды. Однако уже в 1395 г. произошли важные изменения в Степи: Тохтамыш был разгромлен Тамерланом и бежал в Литву, а Тамерлан разорил Орду и двинулся также на русские земли, разорив Елец. Из Владимира в Москву была перенесена икона Владимирской Божьей матери, с этим связывали прекращение похода Тамерлана. Василий вывел войска на Оку, но Тамерлан ушел, оставив правителем Орды стал эмир Едигея.

На новый уровень вышли отношения с Литвой. Женой Василия была Софья дочь Витовта, важное значение стал играть родственный фактор. Но тем не менее Витовт продолжил наступление на русские земли: в 1395 г. подчинил Смоленск, в 1399 г. Витовт объявил войну Новгороду. Одновременно Витовт согласился помочь Тохтамышу вернуть Сарай. По показаниям летописей Тохтамыш обещал помощь Витовту в завоевании Москвы. Против Тохтамыша и Витовта выступили хан Темир-Кутлуг и эмир Едигей. 12 августа 1399 г. в битве на Ворскле Витовт был разгромлен, татары осадили Киев и разорили Волынь. Москва в это время враждовала с Едигеем, поэтому не вмешивалась. Москве было выгодно это взаимное ослабление.

Битва на Ворскле стала важной вехой для Восточной Европы. Она положила предел экспансии Литвы в русские земли, хотя в 1404 г. был окончательно завоеван Смоленск, а в 1405 г. Витовт предпринял наступление на Псков. Но больше Василий I бездействовать не мог. В 1406 – 1408 гг. началась первая московско-литовская территориальная война, пока в ней Москва выступала как обороняющаяся сторона. В 1408 г. был заключен мир на реке Угре. Москва признала завоевания Литвы: Смоленск, Верховские княжества, а Витовт признал права московских князей на Псков и Новгород, экспансия Литвы прекратилась. Витовт не стал тратить силы на восточные дела, решив заняться Немецким Орденом. Эта была судьбоносная ошибка литовских князей в ходе этой войны православная знать стала переходить в Москву, православные уходили от начавшейся дискриминации.

Успешно также была решена и проблема отношений с Ордой. В 1396 – 1419 гг. в Орде за спиной марионеточных ханов правил эмир Едигей, он потребовал выплаты дани, для чего отправил в Москву посольства 1403 г. и 1405 г. Однако, в Москве его считали узурпатором и отказывались выплачивать дань. 1 декабря 1408 г. Едигей подступил к Москве , начал ее осаду. Но 20 декабря Едигей был вынужден уйти в Степь. Правда с Москвы получил откуп в 3 тыс. и отправился на борьбу с очередным претендентом. Были разорены Ростов, Переяславль, Дмитров, Коломна, Владимир. Существует утверждение, что после Едигеева нашествия Василий возобновил выплату дани. Действительно в 1412 г. Василий ездил в Орду, но не к Едигею а к Джелал-ад-Дину (Зеледи-салтану) врагу Едигея, и там решался вопрос с Нижним Новгородом.

В это же время Василию Дмитриевичу удалось расширить территорию Московского княжества. В 1416 – 1417 гг. нижегородские князья признали власть Москвы. Был усилен контроль над Ростовской землей: Василий I купил Усретинскую часть Ростова, а Ростовско-Борисоглебские князья стали наместниками великого князя в Пскове. Управление над присоединенными территориями было различное, как прямое правление московского князя (Нижний Новгород, Муром), так и управление через подконтрольных князей (Суздаль, Гордеце, Таруса).

27 февраля 1425 г. Василий Дмитриевич умер. В его правление было остановлено наступление Литвы, сделаны территориальные приобретения, он перестал выплачивать дань Едигею. Василий I на своих монетах, хотя и продолжал чеканить татарские надписи, но в Орде началась очередная Замятня и из этой Замятни Орда уже не выбралась, это было начало ее распада. После Куликовской битвы так же изменилось отношение к татарам. Если ранее нападения считали божьей карой, то после Едигеева нашествия это уже считалось злой волей Орды.

Спасибо, что дочитали статью до конца!

Другие материалы по истории, культуре, философии, идеологии и гуманитарным наукам вы можете регулярно найти подписавшись на канал. Если вы хотите продолжения, новых статей и видео про историю, культуру, искусство, гуманитарную науку и образование, то для развития канала ставьте лайки, подписывайтесь на канал , смотрите наше видео на ютуб-канале , смотрите больше материалов в группе В Контакте комментируйте, конструктивная критика принимается.

Участники враждующих группировок ослепляли, предавали, убивали друг друга и стали клятвопреступниками и братоубийцами. На престол претендовали сын Василия I Василий II и брат Василия I Юрий Дмитриевич Галицкий. Проблема была не только в том, что обе противоборствующие стороны стремились к власти, но и в том, что каждая и в самом деле имела на власть законные основания.

Дмитрий Донской. Портрет из Царского титулярника, 1672 г.

В момент составления завещания у Василия еще не было детей, и о судьбе внуков Донской не распорядился. Согласно этой записи, удел Василия после его смерти должен был достаться следующему сыну, то есть Юрию Дмитриевичу. Этот пункт завещания и стал источником кровавой междоусобицы, терзавшей Русь четверть века. Ведь дети у Василия I появились, и он поступил, как и отец – завещал свое великое княжение сыну.

Права Василия II

Василий I умер в 1425 г. Согласно его завещанию, великое княжение наследовал его 10-летний сын Василий II. Его права на это наследство подкреплялись не только завещанием отца (которое тот, кстати, понимая спорность этого решения, составлял в сомнениях). Реальная власть в этот момент оказалась в руках его матери, вдовы Софьи Витовтовны, митрополита Фотия и боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского. Они считали, что Дмитрий Донской намеревался утвердить порядок престолонаследия от отца к старшему сыну. Некоторые исследователи отмечают, что, судя по всему, так и было, но Донской просто не мог предвидеть будущее развитие событий и дать конкретные распоряжения о внуках. По мнению историка Кучкина В.А., наиболее подробно описавшего и критиковавшего вторую Духовную грамоту Дмитрия Донского, она служила даже и по своему языку (нетрадиционное на тот момент указание отчества автора завещания) для утверждения принципа прямого наследования от отца к сыну.

Василий I Дмитриевич

Права Юрия Дмитриевича Галицкого

Князь Юрий Дмитриевич Галицкий

Поколебал этот порядок Дмитрий Донской, но сделал это вынужденно, так как его младший брат Иван умер, не оставив потомства. Старший сын Дмитрия оказался и старшим в роде. Дмитрий, по сути, не нарушил традицию, но своим завещанием создал прецедент передачи власти от великого князя старшему сыну. Чем Василий I и воспользовался, повторив это. Но у него, в отличие от отца, братья были. Василий I и сам понимал возможные последствия своего завещания, но надеялся, что братья не оспорят его волю благодаря его личному авторитету, ханскому ярлыку Василия II и могуществу Москвы.

Дмитрий Юрьевич Шемяка, сын Юрия Дмитриевича Галицкого

Юрий Дмитриевич Галицкий сумел дважды занять Москву, в 1433-м и 1434-м, но умер в том же 1434 году, а его сыновья проиграли борьбу, рассорившись между собой и не сумев объединить силы. Старший, Василий Юрьевич, был в одном из столкновений с войсками Василия II взят в плен, ослеплен и лишен возможностей продолжать войну.

Схема конфликта

Конфликт, разгоревшийся в 1425 г., – не просто спор князей, но и противостояние двух, еще неустойчивых, традиций наследования: родовой, при которой трон получает старший в роду (в данном случай Юрий), и семейной, согласно которой власть достается старшему сыну (то есть Василий II). Так как в разгоревшемся конфликте в конце концов одержал верх Василий II Тёмный и передал трон своему сыну Ивану III, то и победила семейная традиция передачи власти. Род на троне сменился династией. Следующие великие князья уже смело назначали преемников, а великое княжение окончательно стало вотчиной – наследуемой собственностью великого князя.

На Руси о появлении монголо-татар, резко усилившихся при Чингиз-хане, узнали в начале 1220-х гг., когда этот новый враг ворвался в причерноморские степи и погнал из них половцев. Те позвали на помощь русских князей, которые выступили навстречу противнику. Приход завоевателей из неведомых степей, их жизнь в юртах, странные обычаи, необыкновенная жестокость — все это казалось христианам началом конца света. В сражении на р. Калке 31 мая 1223 г. русские и половцы были разгромлены.

сражение на р. Калка

Страшный урок не пошел на пользу Руси — князья попрежнему враждовали друг с другом. Прошло 12 лет. В 1236 г. монголо-татары хана Бату разгромили Волжскую Болгарию, а весной 1237 г. разбили половцев. И вот наступил черед Руси. 21 декабря 1237 г. войска Бату штурмовали Рязань, затем пали Коломна, Москва. 7 февраля был взят и сожжен Владимир, а потом подверглись разгрому почти все города Северо-Востока. Князья не сумели организовать оборону Руси, и каждый из них мужественно погибал в одиночку. В марте 1238 г. в бою на р. Сить погиб и последий независимый великий князь Владимирский — Юрий.

Весной 1239 г. Бату устремился на южную Русь. Когда отряды татар подошли к Киеву, красота великого города поразила их, и они предложили киевскому князю Михаилу сдаться без боя. Тот прислал отказ, но и город не укрепил, а наоборот, сам бежал из Киева. Когда осенью 1240 г. татары пришли вновь, князей с дружинами в нем не было. Но все же горожане отчаянно сопротивлялись врагу. Археологи нашли следы трагедии и подвига киевлян — останки горожанина, буквально утыканного татарскими стрелами, а также другого человека, который, прикрывая собой ребенка, погиб вместе с ним.

штурм Киева

Бежавшие из Руси несли в Европу страшные вести об ужасах нашествия. Говорили, что при осаде городов татары забрасывают крыши домов жиром убитых ими людей, а потом пускают греческий огонь (нефть), который от этого лучше горит. В 1241 г. татары устремились в Польшу и Венгрию, которые были разорены дотла. После этого татары внезапно ушли из Европы. Бату решил основать свое государство в низовьях Волги. Так появилась Золотая Орда.

Александр Невский

Битва на Неве ( Невская битва )

Вся жизнь Александра была связана с Новгородом. С честью защищая земли Новгорода от шведов и немцев, он послушно выполнял волю хана Вату — своего побратима, карал недовольных татарским гнетом новгородцев. С ними у Александра — князя, принявшего татарскую манеру властвовать, отношения были тяжелые: он часто ссорился с вечем и в обиде уезжал в Залесье — в Переславль.

Налог этот был тяжкий бременем для Руси. Неподчинение воле хана приводило к набегам Орды на русские города, которые подвергались страшному разгрому. В 1246 г. Бату первый раз вызвал Александра в Золотую Орду, оттуда, по велению хана, князь в Монголию, в Каракорум. В 1252 г. он стоял на коленях перед ханом Мункэ, который вручил ему ярлык — позолоченную пластинку с дырочкой, что позволяло вешать ее на шею.

хан Мунке и Невский

Это и был знак власти над Русью.

В начале XIII в. в Восточной Прибалтике усилилось крестоносное движение немецкого Тевтонского ордена и Ордена меченосцев.

А.Я. Невский в Пскове

Попытки же крестоносцев и стоящего за их спиной Рима найти общий язык с Александром провалились — как мягок и уступчив он был в отношениях с татарами, так суров и непримирим он был к Западу и его влиянию.

Ледовое побоище

Четыре раза ездил Александр в Орду. В последний раз он был там отравлен и на обратной дороге в 1263 г. в Городце на Волге умер.

Московская Русь. Середина XIII — середина XVI вв.

Младший сын Александра Даниил старался лавировать между братьями-князьями. Бедность была тому причиной. Ведь ему досталось худшее из удельных княжеств — Московское. Осторожно и постепенно он расширял свое княжество, действовал наверняка. Так началось возвышение Москвы. Даниил умер в 1303 г. и был похоронен в основанном им же Даниловском монастыре — первом на Москве.

Наследнику и старшему сыну Даниила Юрию пришлось отстаивать свой удел в борьбе с тверскими князьями, усилившимися к концу XIII в. Стоявшая на Волге Тверь была богатым по тем временам городом — в нем впервые на Руси после прихода Бату построили каменную церковь. В Твери звонил редкий в те времена колокол. В 1304 г. Михаил Тверской сумел получить от хана Тохты золотой ярлык на Владимирское княжение, хотя Юрий Московский пытался оспорить это решение. С тех пор Москва и Тверь стали заклятыми врагами, начали упорную борьбу. В конце концов Юрий сумел получить ярлык и опорочить тверского князя в глазах хана. Михаила вызвали в Орду, зверски избили, а под конец приспешники Юрия вырезали у него сердце. Мужественно встретил ужасную смерть князь.

Позже он был объявлен святым мучеником. А Юрий, добиваясь покорности Твери, долго не отдавал тело мученика его сыну Дмитрию Грозные Очи. В 1325 г. Дмитрий и Юрий случайно столкнулись в Орде и в ссоре Дмитрий убил Юрия, за что его там же и казнили.

В упорной борьбе с Тверью золотой ярлык сумел получить брат Юрия — Иван Калита.

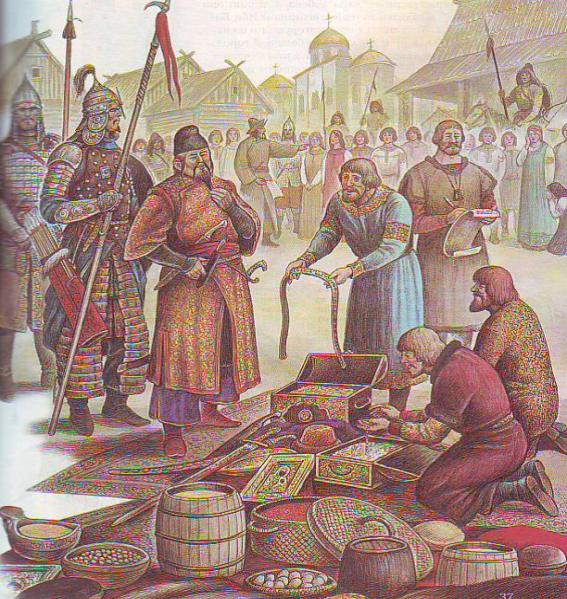

В годы правления первых князей Москва разрослась. Даже став великими князьями, московские князья не переезжали из Москвы, Славе и тревоге столичной жизни во златоверхом Владимире они предпочитали удобство и безопасность отчего дома на укрепленном холме у Москвы-реки.

Эти соборы строились при митрополите Петре, который перебрался из Владимира в Москву.

К этому он шел давно, постоянно проживая там под заботливым присмотром Калиты. Так Москва становилась церковным центром Руси. Петр умер в 1326 г. и стал первым московским святым.

Иван продолжил борьбу с Тверью. Он сумел искусно опорочить в глазах хана тверичей — князя Александра и его сына Федора. Их вызвали в Орду и там жестоко убили — четвертовали. Эти злодеяния бросают мрачный отсвет на начальное возвышение Москвы. Для Твери же все это стало трагедией: татары истребили пять поколений ее князей! Потом Иван Калита ограбил Тверь, выселил из города бояр, отобрав единственный у тверичей колокол — символ и гордость города.

Умирая в 1340 г., Калита передал трон сыну Семену и был спокоен — Москва крепла.

Московский Кремль при Иване Калите

Князь жестоко расправлялся с неугодными ему людьми. Большое влияние на Ивана оказывал митрополит Алексий. Именно ему поручил умерший в 1359 г, Иван II девятилетнего сына Дмитрия — будущего великого полководца.

%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20-01.jpg)

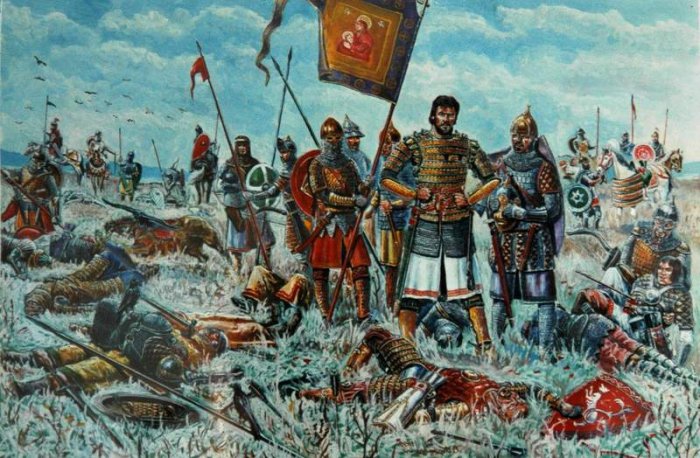

Дмитрий Донской и битва на Куликовом поле.

Золотой ярлык Дмитрий Иванович получил в 10 лет — такого еще не бывало в истории Руси. Видно, что помогло золото, накопленное его прижимистыми предками, да интриги верных людей в Орде. Время правления Дмитрия оказалось необыкновенно тяжелым для Руси: непрерывной чередой шли войны, страшные пожары, эпидемии. Засуха губила всходы на полях обезлюдившей от чумы Руси. Но потомки забыли неудачи Дмитрия: в памяти народа он остался прежде всего великим полководцем, впервые победившим не только монголо-татар, но и страх перед ранее несокрушимой силой Орды.

Правителем при юном князе долго был митрополит Алексий. Мудрый старец, он оберегал юношу от опасностей, пользовался уважением и поддержкой московского боярства. Уважали его и в Орде, где к тому времени начались смуты, Москва, пользуясь этим, перестала платить выход, а потом Дмитрий вообще отказался подчиняться захватившему власть в Орде эмиру Мамаю. В 1380 г. тот решил сам наказать бунтовщика. Дмитрий понимал, за какое отчаянное дело он взялся — бросить вызов непобедимой вот уже 150 лет Орде! По легенде на подвиг его благословил Сергий Радонежский.

В поход двинулось огромное для Руси войско — 100 тысяч человек.

Ужасающи оказались потери, но на этот раз Бог был действительно за нас!

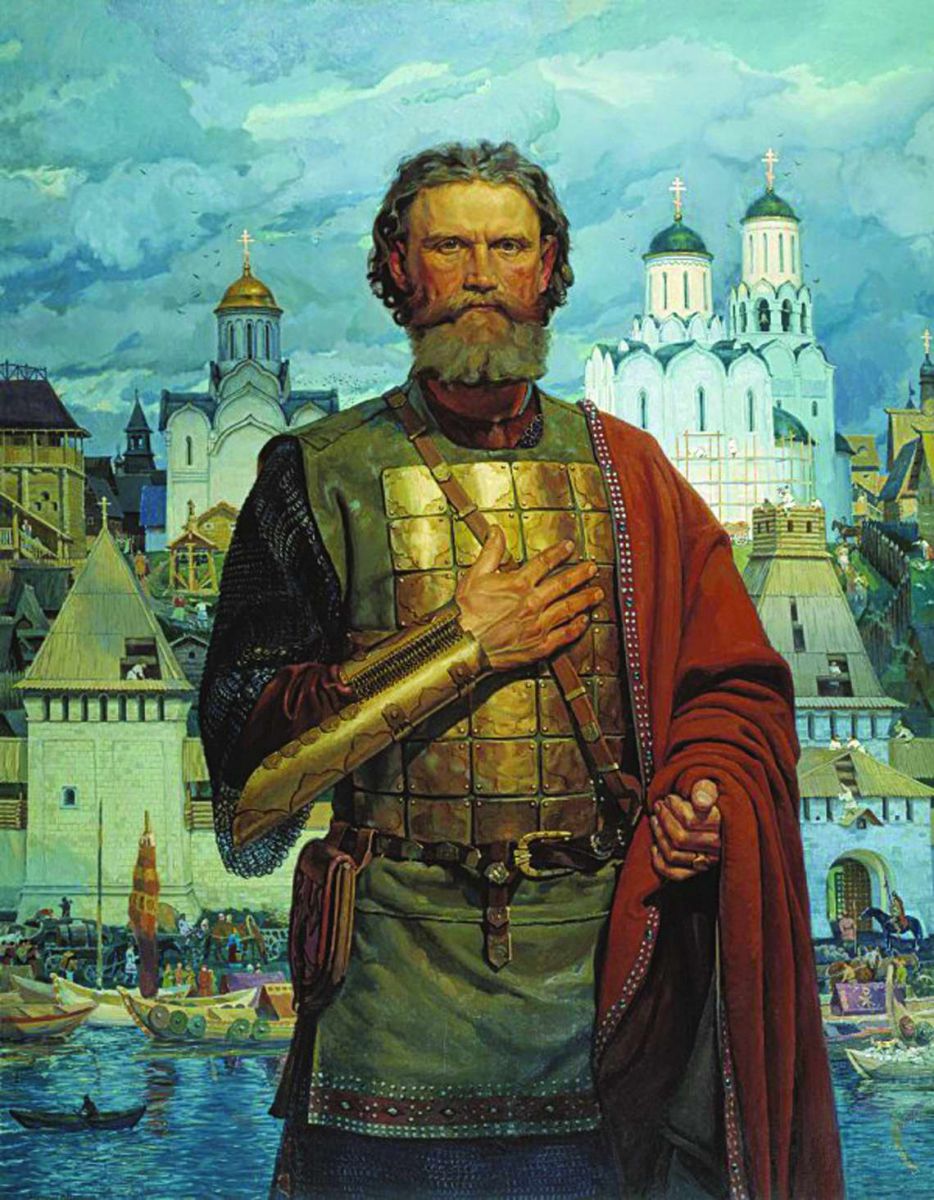

Василий I Дмитриевич

Дорого обошлись Донскому великая победа и великое унижение. Он тяжко заболел и в 1389 г. умер. При заключении мира с Ордой его сына и наследника 11-летнего Василия как заложника увезли татары. Через 4 года ему удалось бежать на Русь. Он стал великим князем по завещанию отца, чего ранее не бывало, и это говорило о силе власти московского князя. Правда, выбор одобрил и хан Тохтамыш — хан боялся шедшего из Азии страшного Тамерлана и поэтому ублажал своего данника. Василий правил Москвой осторожно и расчетливо долгих 36 лет. При нем мелкие князья стали превращаться в великокняжеских слуг, началась чеканка монеты. Хотя Василий I не был воином, но он показывал твердость в отношениях с Новгородом, присоединил к Москве его северные владения. Впервые рука Москвы потянулась и к Булгарии на Волге, а раз ее дружины сожгли Казань.

Бежав в 1386 г. на Русь из Орды через Подолию, юный Василий познакомился с литовским князем Витовтом.

После смерти мужа от чумы в 1425 г. она яростно отстаивала права сына Василия II во время усобиц, вновь захлестнувших Русь.

Василии II Темный. Гражданская война

Герб Москвы

В те времена влияние Византии на духовную жизнь Руси было огромно. Русская культура подпитывалась соками из греческой почвы. При этом Москва сопротивлялась попыткам Византии определять церковную жизнь Руси, выбор ее митрополитов. В 1441 г. разразился скандал: Василий II отверг заключенную во Флоренции церковную унию католической и православной церквей. Он арестовал представлявшего на соборе Русь митрополита грека Исидора. И тем не менее, падение Константинополя в 1453 г. вызвало печаль и ужас на Руси. Отныне она была обречена на церковно-культурное одиночество среди католиков и мусульман.

Иван III Васильевич — Собиратель Русской земли

Иван обладал выдающимся даром политика и дипломата. Он мог годами выжидать, медленно идти к своей цели и достигал ее без серьезных потерь.

Иван III Васильевич

.jpg)

В 1485 г. Иван присоединил и другого давнего соперника Москвы — Тверь. Последний тверской князь Михаил бежал в Литву, где и остался навсегда.

При Иване сложилась новая система управления, в которой стали использовать наместников — московских служилых людей, сменяемых из Москвы. Появляется и Боярская дума — совет высшей знати. При Иване начала развиваться поместная система. Служилые люди стали получать участки земли — поместья, то есть временные (на срок службы) держания, в которых их и помещали.

Возник при Иване и общерусский свод законов — Судебник 1497 г. Он регулировал судопроизводство, размеры кормлений. Судебник устанавливал единый срок ухода крестьян от помещиков — неделя до и неделя после Юрьева дня (26 ноября). С этого момента можно говорить о начале движения Руси к крепостному праву.

Мастерство Фиораванти восхитило Ивана, и он нанял в Италии еще мастеров. С 1485 г. Антон и Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари и Алевиз начали строить (вместо обветшавших со времен Дмитрия Донского) новые, уже дошедшие до нас стены Московского кремля с 18 башнями. Итальянцы строили стены долго — более 10 лет, но зато теперь ясно, что они строили на века.

Необыкновенной красотой отличалась сложенная из граненых белокаменных блоков Грановитая палата для приема иностранных посольств. Ее строили Марк Фрязин и Солари. Алевиз возвел рядом с Успенским собором Архангельский собор — усыпальницу русских князей и царей. Соборную площадь — место торжественных государственных и церковных церемоний — завершили колокольня Ивана Великого и построенный псковскими мастерами Благовещенский собор — домовая церковь Ивана III.

Но все же главным событием правления Ивана стало свержение татарского ига.

Иван III и ханские послы

В упорной борьбе Ахмат-хану удалось на какое-то время возродить былую мощь Большой Орды, и в 1480 г. он решил заново подчинить Русь. Ордынцы и войска Ивана сошлись на реке Угра, притоке Оки. В таком положении начались позиционные бои и перестрелки. Генеральной битвы так и не произошло, Иван был опытным, осторожным правителем, он долго колебался — вступить ли в смертельную битву или подчиниться Ахмату.

Простояв до 11 ноября, Ахмат ушел в степи и вскоре был убит врагами.

600 лет назад, 10 марта 1415 года, родился Василий II Васильевич, пятый (младший) сын великого князя владимирского и московского Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны. Василию Васильевичу впала тяжелая доля. Практически всё его правление было наполнено конфликтами и трагедиями.

Ему было всего 10 лет, когда умер его отец Василий I, что привело к длительной феодальной междоусобной войне (1425—1453). Внутренний конфликт продолжался почти всё правление Василия Васильевича. Против Василия II выступила коалиция удельных князей во главе с его дядей — князем Юрием Дмитриевичем, который имел право на престол по завещанию своего отца Дмитрия Донского и его сыновьями Василием и Дмитрием Юрьевичами. В ходе этой феодальной усобицы Василий Юрьевич был взят в плен и ослеплён, за что был прозван Косым. Дмитрий Юрьевич, чтобы отомстить за ослепление своего брата, ослепил московского князя, поэтому великий князь московский Василий II был прозван Тёмным.

Это внутреннее противостояние осложнялось одновременной борьбой с Ордой, Казанью и Великим княжеством Литовским. Василий Васильевич в 1445 г. потерпел поражение от казанского хана Улу-Мухаммеда и впервые и единожды в истории Московского государства попал в плен. Для его выкупа пришлось собрать огромную дань. Кроме того, Новгород и Тверь поддерживали звенигородских князей, что осложняло положение Московской Руси.

Основные вехи правления Василия Тёмного

Правление Василия Васильевича предопределили три основных фактора: отношения с Ордой и возникающими на её месте новыми государственными образованиями, отношения с Великим княжеством Литовским и внутренняя длительная усобица, которая с перерывами продолжалась более двух десятилетий.

Деградация золотоордынской элиты, заметная уже во время Дмитрия Донского и Куликовской битвы, привела к закономерному итогу. В 1420-1440-е годы выделились Сибирское, Узбекское, Крымское и Казанское ханства, Ногайская Орда. После смерти хана Кичи-Мухаммеда в 1459 г. Золотая Орда прекратила существовать как единое государство, возникла Большая Орда. Хан Улу-Мухаммед утвердился в землях Среднего Поволжья (Булгарии), пытаясь подчинить себе часть Северо-Восточной Руси. Он и его сыновья совершили ряд походов на Русь, доходили до Москвы. С этого момента, вплоть до взятия Казани Иваном Грозным, начинается двойственная история союза и вражды Москвы и Казани, когда периоды союзнических отношений и покровительства Московской Руси, сменялись ожесточенными войнами, кровавыми набегами и сожженными городами, уводом в рабство десятков тысяч человек. В дальнейшем страшным врагом Руси станет ещё один наследник Орды — Крымское ханство, которое своим влиянием будет отравлять взаимоотношения Москвы и Казани.

С татарами отношения были традиционными, Орда деградировала и ничего нового предложить не могла. Москва и князья должны были платить деньги. Татарские ханы не прочь были покарать Москву, если сила была на их стороне, пограбить города и села, увести в полон людей. При этом ислам, который ещё только укоренялся и не имел тотальной власти над полуязыческими массами, не был радикального толка. Религиозных сложностей, которые могли привести войне на почве религии, не возникало.

В целом же в начале правления Василия Темного казалось, что могущество Золотой Орды навсегда подорвано и её закат неизбежен. Поэтому более опасным соседом тогда казалось Великое княжество Литовской и Русское, чьё могущество основывалось на контроле над огромными западными русскими землями. Стоит помнить, что Литовское государство говорило по-русски. Государственным языком Великого Литовского и Русского княжества был русский язык. Православие было верой большинства населения Литовского княжества. Казалось бы, двум, по сути, русским (в тогдашней Литве до 80% населения были русскими) государствам делить нечего. Однако литовская элита, первоначально языческая, а затем христианская (в начале казалось одержит вверх восточная ветвь христианства — православие, но в итоге победило католичество), претендовала на роль главного центра контролирующего Русь. А по мере постепенно усиления влияния Польши и католичества в Великом княжестве Литовском, вражда между двумя политическими центрами, претендующими на роль собирателя Русской земли, только усиливалась.

Сыграли свою роль и личные амбиции. Юрий был сыном Дмитрия Донского, его окрестил Сергий Радонежский. Князь был популярен как хороший управленец, удачливый полководец и опытный дипломат, а также покровитель искусств и литературы. Юрий отстроил Звенигородский городок и построил два каменных собора — Успенский собор в Звенигородском городке и Рождественский собор в основанном близким к нему Саввой Сторожевским Саввино-Сторожевском монастыре. Юрий Дмитриевич также построил каменный Троицкий собор в Троицком монастыре (современная Троице-Сергиева лавра). Земли Юрия (Звенигород, Вятка, Галич, Руза) процветали, князь чеканил свою монету, что создало экономическую базу для борьбы за великое княжение. Князь прославился успешными походами в татарские земли, где разгромил много городов и взял огромную добычу. В 1414 году Юрий захватил Нижний Новгород, присоединив его к Москве.

В 1430 г. начинается новый этап борьбы за московский стол. Умер Витовт, который стоял за Василием. Начинается открытая война, которая с перерывами будет продолжаться более 20 лет. Сначала Юрий и Василий пытались найти внешнюю поддержку, спорили за права великого князя в Орде, где тогда правил Улу Мухаммед. В конце концов усилиями боярина Всеволожского ярлык достался Василию. Но ордынский вельможа Тегиня, который активно поддерживал Юрия, смог настоять на половинчатом решении. Ярлык на великое княжение отдавался князю Василию, а князь Юрий получал Дмитров с волостями.

Открытый конфликт начался со скандала. В Москве 8 февраля 1433 года состоялась свадьба Василия и Марии Ярославны. На свадьбу естественно пригласили родственников, в том числе и двоюродных братьев Василия Юрьевича и Дмитрия Шемяку. Один боярин, увидев на Василии Юрьевиче красивый пояс, рассказал историю о том, что когда еще Дмитрий Донской женился на дочери суздальского князя, этот князь дал в подарок два пояса — один великому князю, а другой московскому тысяцкому. Однако их подменили. На Василии Юрьевиче якобы оказался пояс предназначенный Дмитрию Донском. Как на самом деле было неизвестно. Неизвестно и то случайно ли эту историю рассказали на пиру, или это был тонкий расчёт. Софья Витовтовна, мать великого князя, женщина с очень жестким характером, обвинив Василия Косого в присвоении чужого добра, взяла и сняла с него пояс. В средние века это было страшное оскорбление, которые смывали кровью. Мужской пояс был важным символом. А княжеский пояс служил признаком княжеской власти и достоинства. Пояса всячески украшали, они хранились в казне, одевались на торжества и переходили по наследству. Понятно, что после такого оскорбления война стала неизбежной.

Видимо, это была кем-то организованная и весьма тонкая провокация, которая надолго вывела Московскую Русь из активных политических игроков. Длительное время Русь была поглощена внутренней войной, на которую было потрачено время и силы целого поколения.

Карл Гун. "Великая княгиня София Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Тёмного"

В результате получилось потрясающее явление: Василий Васильевич был ничтожеством как политик, управленец и полководец, особенно выделяясь своей бездарностью на фоне своего успешного дяди. Однако он победил, так как Церковь, большая часть боярства и дворянства и народа в целом была на его стороне. Василий победил своих более удачливых и умелых соперников, так как Москва была на его стороне, предпочитая устоявшийся порядок элитарным междоусобицам. Ты можешь быть полным ничтожеством, но ты наш князь, и этого вполне достаточно. Все остальное мы сделаем сами.

Казалось, что конфликт исчерпан, но Василий сам начинает новую войну. Он начинает преследовать своих бывших противников. Московские войска двинулись на Кострому, где сидели Юрьевичи. Сыновья Юрия разбили московскую рать на р. Куси и предложили отцу идти на Москву. Однако верный своим обязательствам Юрий отказался от этой идеи. Тогда Василий, узнав, что галичане поддержали Юрьевичей в неудачной для него битве на Куси, двинул войско на Галич. Московская рать пожгла посады и вернулась восвояси. В 1434 г. Юрий объединился с сыновьями и в решающей битве на реке Могзе разгромил войска Василия II и снова взял Москву. Василий бежал в Новгород. Юрий провел ряд реформ направленных на укрепление самодержавия, стал выпускать монету со всадником — Георгием Победоносцем (святой покровитель Юрия). Однако вскоре скончался.

Василий Юрьевич не смог удержаться на великокняжеском столе, младшие братья его не поддержали, заключив мир с Василием II. В результате Василий Юрьевич потерпел поражение. Сам Василий Юрьевич был взят в плен и ослеплён, видимо, по приказу московского князя, за что прозван Косым. Василий Юрьевич умрет в заточении.

Дмитрий ликвидировал Нижегородско-Суздальское княжество, которое восстановил Улу-Мухаммед, вернув его земли в состав великокняжеских и возвратив московским государям верховный суверенитет над ними.

Однако и это не помогает! В Вологду приезжает игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон и говорит, что Василий Васильевич должен ехать в Москву, а проклятье игумен возьмет на себя и отмолит князя. Василия поддерживают тверской, ярославский, стародубский, боровский и другие князья. Василий Тёмный торжественно попадает в Москву. Дмитрий бежит. Дмитрий Шемяка несколько лет ещё сопротивлялся, растерял все свои силы и бежал в Новгород, где его в 1453 году и отравили. В результате князья, бояре, духовенство и посадское население снова поддержали Василия Темного.

Из полезных дел, сделанных при Василии Темном можно отметить два. По приказу великого князя Василия II митрополитом был избран русский епископ Иона. Его утвердил не константинопольский патриарх, а собор русских архиереев. Таким образом, русская Церковь стала автокефальной (независимой).

Дмитрий Донской

В итоге время правления князя Дмитрия Ивановича оказалось необыкновенно тяжелым для Руси. Непрерывной чередой тянулись внешние и междоусобные войны, страшные пожары и эпидемии уничтожали ее города и села. Засуха губила всходы на полях обезлюдевшей от чумы Руси. Но благодарные потомки забыли неудачи правления князя Дмитрия Ивановича: в памяти народа он остался прежде всего великим полководцем, впервые победившим не только войско Мамая, но и страх русских людей перед ранее несокрушимой и страшной силой Орды. И впоследствии имя победителя на поле Куликовом вспоминали всякий раз, когда враг угрожал независимости России.

Правление Василия I Дмитриевича

После набега Тохтамыша гнет Орды над Москвой усилился. Когда в 1383 г. Дмитрий послал в Орду сына Василия Дмитриевича за подтверждением своего ярлыка, Тохтамыш оставил 11-летнего Василия Дмитриевича (род. в 1371 г.) в Орде как аманата – заложника. Впрочем, то же он проделал и с князем Александром, сыном соперника Дмитрия, тверского князя Михаила. Только через 3 года князю Василию удалось бежать на Русь.

Итак, Василий I Дмитриевич стал великим князем по завещанию отца, чего ранее не бывало. И это, несмотря на восстановление формального докуликовского положения, можно рассматривать как свидетельство укрепления власти великого московского князя. Справедливости ради отметим, что выбор Дмитрия одобрил и хан Тохтамыш. Его посол Шихмат участвовал в церемонии провозглашения Василия великим князем во Владимире. А сам Тохтамыш дружелюбно встретил в 1392 г. Василия в Орде, когда тот прибыл для подтверждения своего данничества. Отметим, что царь сменил гнев на милость не по доброй воле. Страшась приближавшихся из Средней Азии войск непобедимого Тамерлана, он ублажал своего данника: отдал ему Нижегородское княжество и даже не гневался, когда осмелевший Василий запросил в придачу еще Муром с другими городами. Конечно, злато и серебро, щедро раздаваемые московскими послами в ханском окружении, тоже сыграли свою роль!

Витовт и Софья

Когда в 1386 г. юный Василий бежал на Русь из Орды через Литву, он познакомился с князем Витовтом. Смелый княжич, бросивший вызов воле хана, понравился Витовту, и он пообещал ему в жены свою дочь Софью. Венчание произошло в январе 1391 г. Вскоре Витовт стал великим князем Литовским. Конечно, государственные интересы тестя и зятя оставались выше личных – ведь Москва и Литва тогда остро соперничали за пограничные земли.

Вообще княгиня Софья Витовтовна была женщиной незаурядной: волевой, упрямой и решительной. Она родила Василию четырех дочерей и пятерых сыновей, а после смерти мужа от чумы яростно отстаивала права младшего сына Василия II Васильевича во время страшных усобиц, тогда снова захлестнувших Русь. Умерла великая княгиня в 1453 г., пережив мужа почти на 30 лет.

1395 – Нашествие Тамерлана

Василий и Едигей

Москвичи, разоренные огромным выкупом, лишь потом узнали об истинных причинах поспешного ухода Едигея, а поэтому кусали локти, жалея свои денежки. Ведь оказалось, что зря поганым платили, Едигей и сам бы ушел от Москвы!

1410 – Подвиг попа Патрикея

В 1410 г. нижегородский князь Даниил Борисович вместе с татарским царевичем Талычом скрытно подошли к Владимиру и внезапно, в час послеполуденного отдыха стражи, ворвались в город. Поп Успенского собора отец Патрикей успел закрыться в храме, спрятал священные сосуды, а также запер своих причетников в особой тайной светелке. Сам же, пока татары и нижегородцы ломали двери церкви, преклонил колена и стал молиться. Ворвавшиеся злодеи схватили священника и стали выпытывать, где он спрятал сокровища. Они жгли его огнем, вгоняли щепки под ногти, но он молчал. Тогда, привязав к лошади, враги поволокли священника по земле, а потом убили. Но люди и церковные сокровища были спасены.

Начало гражданской войны на Московской Руси

Пока в Орде шла борьба за власть, в Москве пристрастно и заинтересованно ожидали: чем же она закончится? Дело в том, что к этому времени уже умер Василий I (в 1425 г.), на троне оказался его 10-летний сын Василий II Васильевич. Но он не имел золотого ярлыка. А у кого в Орде, раздираемой распрями, просить этот ярлык, было неведомо.

Читайте также: