Почему за право считаться родиной гомера спорили семь греческих городов

Обновлено: 25.06.2024

История Троянской войны была описана в поэмах "Илиада" и "Одиссея". Поэмы состояли из песен, каждую из которых можно было исполнять отдельно, как самостоятельный рассказ о том или ином событии из жизни ее героев. Поэмы были созданы на основе героических песен – преданий, которые исполняли певцы-аэды. Сами греки считали, что автором "Илиады" и "Одиссеи" являлся слепой аэд Гомер. За право называться родиной великого поэта в древности спорило семь греческих городов. Но ни один из них не мог доказать, что Гомер жил именно в нем.До сих пор ученые дискутируют о том, действительно ли эти величайшие поэмы написал Гомер. Так, одни ученые считали, что "Илиаду" и "Одиссею" создали народные певцы – поэты. Другие ученые полагали, что в основе этих поэм лежало одно произведение, которое лишь приписывалось Гомеру. Поэмы "Илиада" и "Одиссея" дают возможность воссоздать картину жизни древнегреческого народа. Они характеризуют Грецию после дорийского вторжения и до начала VIII века до н.э. Из поэм мы узнаем, что основой хозяйства в Греции являлось скотоводство. Жили здесь и искусные ремесленники – кузнецы, плотники, кожевенники, золотых дел мастера, торговцы.В домашнем хозяйстве греков широко использовался труд рабов.

8. Общественный строй гомеровских греков. Органы управления

При общинно-родовом строе высшая власть в общине считалась принадлежавшей всему народу (демосу), который собирался для обсуждения и решения общих вопросов (главным образом касающихся войны) на собрания (агора). Басилей — племенной предводитель—при решении серьезных вопросов советовался со всем народом и родовыми старейшинами, главами семей. Агора созывалась басилеем во время особо важных событий, чаще всего во время войны. Первобытная демократия находилась еще в полном расцвете.

В народном собрании могли участвовать только представители племенной знати, решения выносились советом старейшин и царем. Народные собрания, таким образом, созывались не столько для выяснения каких-либо вопросов или вынесения по ним постановлений, сколько для того, чтобы выслушать готовые решения царей и знати.

9. Великая греческая колонизация.

С середины 8 века до н.э. греки начинают расселяться по всем берегам Средиземного и Черного морей. На корабли люди грузили домашних животных, припасы и отправлялись в путь. По подсчетам ученых, греки основали тогда за морем несколько сот городов. Эти переселения сейчас называют великой греческой колонизацией, а новые города - колониями. Великой ее называют из-за огромного размаха колонизации. Продолжалась она примерно 300 лет.

Греческая колонизация имела три основных направления. Самым значительным было западное направление - в сторону острова Сицилия, Южной Италии, Южной Франции и даже Испании. На юг греки плавали к северным берегам Африки. Но здесь они встретили сопротивление египетских фараонов. Поэтому на территории Египта был основан только город Навкратис. На северовосток путь шел в сторону проливов, соединявших Средиземное море с Черным морем, и далее к его берегам.

1. Причины колонизации. Основание новых городов было вызвано различными причинами Например, в одном государстве условия жизни были очень хорошими и поэтому через некоторое время население настолько увеличилось, что прокормиться на имеющейся земле уже не могло. В другом полисе начиналась ожесточенная борьба между гражданами. Тогда народное собрание принимало решение выселить часть населения, чтобы другие жили спокойно. Или побежденные в борьбе покидали родной полис. Были и другие причины для колонизации.

Греческие колонии основывали в местах, удобных для жизни, с плодородными землями. Как правило, они находились на морском берегу, где были хорошие гавани. Города строили там, где греки уже бывали раньше по торговым делам.

Прибыв на место, переселенцы делили на равные участки землю и внутри города, и вокруг него, на полях и лугах. Они окружали город стенами, возводили храмы богам, строили жилища.

Новые города были совершенно независимы от того города, из которого приплыли колонисты (этот город назывался метрополией - городом-матерью). Самым прославленным из метрополий был Милет в Малой Азии. Выходцы из Милета основали несколько десятков колоний.

2. Результаты колонизации. Великая греческая колонизация оказала огромное влияние на развитие всего древнегреческого мира. Она расширила знания греков. Они встретились со множеством новых для них народов, узнали об их обычаях, религии, культуре.

Колонизация способствовала развитию хозяйства и торговли, а также мореплавания. Колонисты нуждались во многих вещах, которые первоначально не могли производить сами и вынуждены были покупать в Греции. Из Эллады в колонии везли изделия кузнецов и других ремесленников, оливковое масло, вино. Из колонии в обмен везли зерно, рабов, металлы. Новые городa росли и богатели.

3. Колонии на северных берегах Черного моря. Много колоний греки основали на северных берегах Черного моря, на территории современных России и Украины. Самое мощное государство, которое возникло здесь, - Боспорское царство. Боспорское царство владело обширными плодородными землями и было богато хлебом.

На окраине Севастополя находятся развалины греческого города Херсонес. Сейчас здесь заповедник, и можно пройти по раскопанным археологами древним улицам и увидеть остатки различных зданий. Еще одним греческим городом была Ольвия (что значит "Счастливая"). Этот город во время своего путешествия посетил "отец истории" Геродот. Он собирал здесь сведения о скифах.

4. Скифы. Скифы были ближайшими соседями греков в Северном Причерноморье.

По словам Геродота, "скифы вовсе ничего не cеют и не пашут", "у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища - в кибитках". Несмотря на примитивность жизни скифов, им удалось создать мощное государство. Скифам подчинялись многие народы, жившие по соседству с ними. В 512 году до н. э. скифы даже отразили поход мощной армии персидского царя Дария I.

5. Курганы скифов. Если вы окажетесь в степях, которые протянулись вдоль северных берегов Черного моря, то обязательно увидите один или несколько курганов. Курганом называли холм, насыпанный над могилой. Археологи раскопали некоторые из курганов скифских царей.

В могилах царей нашли останки людей и лошадей, которые были убиты и похоронены вместе с царем. Здесь же лежали различные вещи, которые сопровождали царя в загробный мир. Среди них много великолепных изделий из золота и серебра. Это украшения, кувшины, чаши, гребни и другие предметы. Делали их греческие мастера, но они старались, чтобы их изделия нравились скифам, поэтому украшали эти предметы изображениями, близкими и понятными для скифов. Например, на одной вазе изображены сцены из скифских сказаний.

6. Греки и варвары. В результате колонизации греки познакомились со многими народами, которых они раньше не знали. Греки видели, что эти народы отличаются от них по языку, обычаям, культуре. Благодаря этому греки начали осознавать себя единым народом - эллинами. Все другие народы они называли варварами. Слово "варвар" возникло как звукоподражание. Когда греки хотели изобразить неэллинскую речь, они бормотали "вар-вар". Варварами греки считали и жителей Вавилонии, Персии и Египта - стран с многовековой историей и культурой. Варварами для них были и отсталые племена: фракийцы, иллирийцы, скифы.

Сначала слово "варвар" означало прости "чужак", "не эллин". Но постепенно отношение греков к чужеземцам меняется. Эллины стали думать, что они во всем превосходят варваров. Поэтому всех людей, живущих по своим обычаям, они считали людьми отсталыми, рожденными для рабства.

10. Ранняя греческая тирания.

Проблема ранних ("старших") тираний напрямую связана с колонизацией и крупными изменениями в общественном укладе VII-VI вв. до н. э.

Тирания основана на политическом насилии по отношению к определенной части общества и авторитете одного правителя - наиболее простая форма власти, явившаяся лишь ступенью при восхождении греков к более сложным представлениям о демократии. В Греции эпоха тирании представляла собой переходный этап, причина которого лежала в потере социального равновесия. Период активного хозяйственного развития сопровождался общественными смутами, вызванными поляризацией общества, резко разделившегося на бедных и богатых. Разрыв этот был велик, и для его уничтожения в ряде городов возникают тиранические режимы.

В архаическую эпоху статус знатного человека составлялся из двух компонентов: древности рода и богатства гражданина. Понятия "родовитый" и "бедный", вполне совместимые еще во времена Одиссея, уже не применимы к знати архаической эпохи. Основная часть простого народа стремилась к участию во власти, поэтому именно в смутное время у греков постепенно вырабатывалось представление о гражданстве. Тираны выступили врагами общества, связанного со старыми порядками, то есть господством знати. Основная цель новых правителей - истребление аристократии, поэтому тирания как явление разрушительное не могла носить прогрессивный характер. С другой стороны, правители выражали интересы рядовых граждан и часто, сами того не подозревая, расчищали дорогу демократии. В таком случае народ сам избирал тиранов, и их приход к власти не был связан с прямым насилием.

Выделяют 2 вида тирании: первый - тирания, установленная в результате борьбы демоса с родовой знатью, - из их противодействия и рождалась новая форма власти; второй вид - тирания греческих ставленников Персии, подчинившей полисы на западном побережье Малой Азии и близлежащих островах, - эти тираны проводили проперсидскую политику, когда с VI в. до н. э. молодое персидское государство начало набирать силу. Однако в целом тиранические режимы в Древней Греции не стали повсеместным явлением.

Сорок с лишним лет назад Генуя окончательно выиграла этот многовековой процесс. Однако и поныне не смолкают голоса адвокатов ложных и бесповоротно отвергнутых версий о родине и национальном происхождении Колумба.

Любопытно, что до 1571 года никто не сомневался в генуэзском происхождении Колумба. Он сам неоднократно называл себя генуэзцем. С этим согласны были все его современники, оставившие след в исторической литературе: итальянский гуманист, долго живший в Испании, Пьетро Мартир де Ангьера, друг Колумба, священник Андрес Бернальдес, испанские хронисты Бартоломе Лас Касас, Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес, Эстеван де Гарибай, Алонсо Эстанкес, Антонио де Эррера. Генуэзцем считали великого мореплавателя его соотечественники — Антонио Галло, Агустино Джустиниани, Баттиста Фрегозо, Бартоломео Сенарега, Никколо Одериго. Такого же мнения придерживались венецианцы Анджело Тревизан (приятель Колумба) и кардинал Пьетро Бембо, а также ломбардец Паоло Джовио (54, 24 — 96). В генуэзском происхождении Колумба не сомневались португальские хронисты Руи да Пина и Жуан Барруш. По самым скромным подсчетам, по крайней мере девяносто историков, литераторов и государственных деятелей (а многие из них лично знали Колумба) совершенно определенно утверждали, что Генуя (или, на худой конец, соседние селения) дала миру первооткрывателя Нового Света.

Впервые поставил под сомнение генуэзское происхождение Колумба Фернандо Колон.

Генуя для подобных экспериментов не годилась. В ней не было альберго Колумбов, фамилия эта не значилась даже в списках более или менее выдающихся плебейских семейств. Поэтому автор увел дедов Колумба В итальянский город Пьяченцу, где в XIV и XV веках жили какие-то знатные люди из местного рода Колумбов.

Лиха беда начало. Пример Фернандо Колона вдохновил на подобные же поиски историков XVII, XVIII, XIX и XX столетий.

Сперва в дискуссию об истинной родине Колумба втянулись итальянцы. Все они считали великого мореплавателя своим земляком, но понятие землячества толковали в крайне узком смысле; одни доказывали, что Колумб родился в Савоне, другие — что он появился на свет в городе Коголето, или в селении Когурео, или в деревеньке Альбисола, или в местечке Нерви, или в одном из городов Ломбардии, или в Риме, или в Ливорно, или в Павии, или в Пьяченце.

Затем в спор вступили французы и англичане. Французский адвокат Жан Коломб в 1697 году объявил себя потомком Колумба и присвоил себе его герб. Англичанин Чарлз Моллоу в 1682 году заявил: Columbus was born in

В исходе XIX и в начале XX века мир уже вступил в эпоху империализма, и повсюду кипели шовинистические страсти. Они разыгрались и в колумбоведении. Испания объявила Колумба испанцем (причем права на него одновременно предъявили галисийцы, каталонцы, эстремадурцы и андалузцы). Португалия провозгласила Колумба португальцем, Швейцария — швейцарцем, Америка — американцем (в США нашелся оригинал, который совершенно серьезно утверждал, будто Колумб был антильским индейцем, таинственным образом попавшим в Европу и затем указавшим людям Старого Света путь в Америку). В соревнование включились также датчане, немцы, евреи, поляки, армяне.

Появилась и византийская версия. Ее творец доказывал, что Колумб был близким родственником последних императоров из дома Палеологов и что, следовательно, в его жилах текла царская кровь.

Почти все эти версии зиждились на домыслах троякого рода:

Даже польский город Кольно ввел в соблазн некоторых псевдоколумбоведов.

2. Домыслы символические. Очень сложное сочетание инициальных литер в подписи Колумба многие комбинаторы трактовали как символические знаки, указывающие на португальское, каталонское, эстремадурское или иудейское происхождение великого мореплавателя.

Нет смысла втягиваться в полемику с авторами всех этих гипотез. Но стоит разобрать две, пожалуй, наиболее типичные версии, чтобы получить наглядное представление о приемах, которыми пользовались рыцари всевозвышающего обмана.

Время, однако, шло, и галисийская версия завоевывала новых сторонников. В конце концов, в дело вмешалась испанская Академия истории. В 1926 году галисийские документы академия направила на экспертизу в лабораторию инженерных войск.

Естественно, что после такой экспертизы галисийская версия приказала долго жить,

Его тайна, вещал Ульоа, была ведома хитрому королю Фердинанду, но король не разоблачил бывшего пирата. Королю выгоднее было считать Колома иностранцем, ибо в этом случае ничего не стоило нарушить соглашение, заключенное с Коломом-Колоном.

Факты, которые не укладывались в каталонскую схему, Ульоа либо вообще не принимал во внимание, либо искажал в соответствии со своими нуждами. Неугодные же ему генуэзские документы он чаще всего игнорировал, а в тех случаях, когда сделать это было трудно, объявлял их фальшивками. Более того, он в одном месте высказал предположение, что Генуя, о которой не раз упоминал Колумб, это вовсе не итальянский город, а предместье каталонского города Тортосы!

Гипотеза Ульоа оказалась недолговечной. К 1933 году она почила с миром, но отголоски ее не замерли и по сей день. В 1971 году один советский популярный журнал поместил на своих страницах статью, автор которой воскресил Яна Скольва, правда, на этот раз уже только в качестве родственника Колумба.

Почему же возникали и имели хождение все эти абсолютно несостоятельные версии, если еще в начале XIX века были известны многие генуэзские нотариальные документы, которые подтверждали, что Колумб родился в Генуе?

Нельзя не отметить, что до поры до времени и сама генуэзская версия была несовершенной. Действительно, в 1823 году Дж. Б. Споторно опубликовал первую серию генуэзских документов, а во второй половине XIX века его земляки, генуэзцы К. Дессимони, Л. Бельграно и М. Стальени, обнаружили много аналогичных материалов, свидетельствующих, что семья Колумбов жила в Генуе в что Христофор Колумб был сыном ткача Доминико Колумба (44).

Однако противники генуэзской версии не без основания говорили: да, все это так. Какие-то Колумбы жили в XV веке в Генуе. Но где доказательства, что Христофор Колумб, шерстянщик из Сан-Стефано, все сведения о котором в генуэзских документах обрываются в 1473 году, и есть великий мореплаватель Христофор Колумб? Предъявите, господа генуэзцы, хоть один документ, который это тождество смог бы подтвердить.

Увы! Никакой юридической силы этот документ не имел. Наваррете воспроизвел в печати текст незаверенной копии этого акта. Подлинника он не обнаружил. В селении Симанкас, где находится архив, в котором совершил свое открытие Наваррете, в 1810 году стояла кавалерия наполеоновского генерала Келлермана. Французские конники бумаги Симанкского архива использовали для разных надобностей, и подлинник свидетельства от 22 февраля 1498 года исчез бесследно.

Однако в 1925 году американская исследовательница Алиса Бачи Гоулд, работая в Испании, разыскала в Симанкском архиве заверенный всеми подписями и печатями документ от 28 сентября 1501 года, подтверждающий свидетельство об установлении майората, составленное в 1498 году. Подлинность новооткрытого документа признала особая комиссия во главе с видным колумбоведом А. Алтолагире-и-Д увале (40).

Отныне сомнений не было: автор свидетельства об установлении майората и есть то лицо, которое фигурирует в генуэзских нотариальных документах.

Все материалы, удостоверяющие генуэзское происхождение Колумба, были опубликованы в 1931—1932 годах муниципальными властями Генуи. На это издание (54) мы неоднократно ссылались уже выше.

1. Гомер как легендарный основатель европейской литературы.

2. Особенности строения поэм Гомера.

3. “Гомеровский вопрос”.

Гомер – легендарный поэт, который стоял возле истоков греческой, а итак, и европейской литературы. Его имя связано с древнейшим литературным жанром греков – героическим эпосом.

Место рождения Гомера до сих пор не установлены, как и большинство биографических сведений о прославленном поэте Старинной Греции. Кое-что об основателе греческой литературы

рассказывают древнегреческие историки Геродот и Плутарх, но эти рассказы нельзя воспринимать как достоверные биографические факты, так как основой являются легенды о Гомера.

Считают, что Гомер жил приблизительно в VIII ст. к н. э. Легенды рассказывают, что за честь называться малой родиной Гомера спорили семь греческих городов, но этот спор так и остался нерешенной. Только город Смирна в ионической Малой Азии и остров Хиос кажутся более или менее возможными претендентами на такое право. Античная традиция изображает Гомера слепым (слово “Гомер” иногда толкуют как “слепой”).

его поэмы свидетельствуют, что по крайней мере от рождения он не был слепым. Ведь зрительные образы занимают в поэмах Гомера ведущее место. Но старинным грекам был близкий и понятный образ именно слепого Гомера – загадочного, вдохновенного богами странствующего поэта-провидца, который знает все о прошлом и может предусматривать будущее.

Для старинных греков и римлянинов поэмы Гомера “Илиада” и “Одиссея” воплощали высочайшую мудрость, были наиболее авторитетным источником знаний. Их учили наизусть, переписывали, цитировали. По мнению Григория Сковороды, “Гомер был первым пророком древних греков”.

Но уже в античности возникли разные взгляды на две проблемы: об авторстве и об обстоятельствах возникновения “Илиады” и “Одиссеи”.

В античных времена преимущественно никто не сомневался в существовании Гомера и в том, что по крайней мере “Илиада” создана именно им.

В конце XVIII ст. некоторые ученые высказали мысль о том, что “Илиада” является совокупностью отдельных героических песен, якобы механически сведенных в единое целое неизвестным редактором лишь в середине VI ст. к н. э. В начале ХІХ ст. это предположение приобрело форму “теории малых песен”. Однако эта версия вскоре была категорически отброшенная большинством академических ученых, поскольку она игнорировала непреложный факт – композиционную целостность обеих поэм. Особенно активно выступили против данной теории поэты и писатели, которые высоко ценили художественное совершенство гомеровского эпоса,- Гете, Шиллер, Гнедич, Гоголь.

В наше время ученые-филологи стараются реконструировать первооснову “Илиады” и “Одиссеи”, определить источника, которыми пользовался поэт, узнать, какие исторические события были трансформированы в мифах, как соединились в поэмах Гомера правда жизни и правда поэзии.

Большинство ученых склонны считать, что основой “Илиад” стала мифологизованая история микенского периода Давней Греции. На границе І тысячелетие к н. э. она сформировалась как героическое сказание на старинном иолийском диалекте. Со временем это героическое сказание было перенесено к древнегреческой Ионии, где ему стали повествовать уже на ионийском диалекте. Там оно бытовало в виде отдельных устных сказов вплоть до середины второй половины VIII ст. к н. э., т. е. к тому времени, когда Гомер объединил в единое целое отдельные устные сказы и создал величественную поэму.

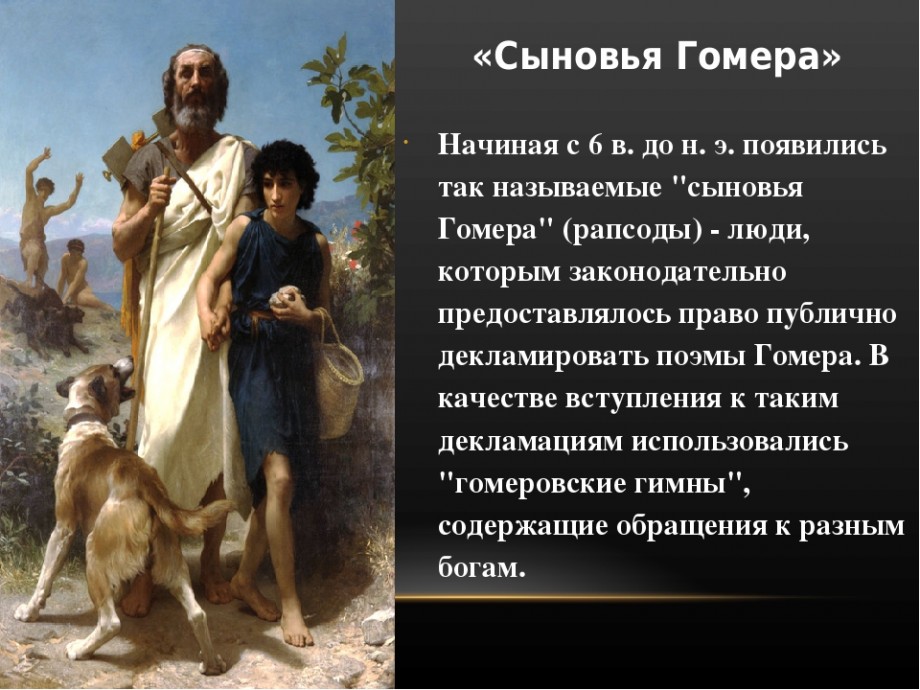

Считается, что к тому времени письменность достигла такого уровня, что Гомер, работая над “Илиадой”, пользовался письмом. Иначе невозможно объяснить гармоничность характерных для поэмы композиционных средств. Вместе из тем отдельные части эпоса выполняли для слушателей певцы-рапсоды, которые или сокращали текст записанной поэмы, или вносили в него определенные изменения, обусловленные авторской индивидуальностью ее исполнителей.

Относительно “Одиссеи”, то социальные отношения, изображенные в поэме, и элементы нового мировоззрения, которые кое-что противоречили героическим идеалам, разрешают датировать это произведение приблизительно началом VII ст. к н. э. В дальнейшему обе поэмы испытали небольших изменений за счет внесения незначительных дополнений, которые вообще не изменили начального характера поэм.

Но как бы не представляли себе современные исследователи историю возникновения гомеровского эпоса и его творца, для европейского сообщества Гомер и его бессмертные поэмы были, есть и будут непревзойденным образцом высокой духовности античной культуры.

Вывод. Ученые разных стран мира в течение столетий спорят: или был Гомер реальным человеком, или на самом деле он является автором “Илиады” и “Одиссеи”. Но греки верили у существования Гомера.

Для них он был первый Автор и образец. Все следующие авторы эпических произведений так или иначе подражали славным поэмам. То, что у давних греков не возникало сомнений относительно существования Гомера – человека, который способный на величественную художественную творчество,- свидетельствует и об осознании ими значимости творческой личности, и об осознании литературы как особой реальности, которая отделяется от верования.

Опорные слова: легендарный поэт, биографические сведения, традиция, авторская индивидуальность.

Гомер первый поэт Древней Греции, чьи произведения дошли до наших дней.

Из биографии Гомера:

Гомеровский диалект, впрочем, не дает никаких точных сведений о том, к какому племени принадлежал Гомер, это остается загадкой. Он представляет собой сочетание эолийского и ионийского диалектов древнегреческого. Некоторые исследователи предполагают, что он является одной из форм сформировавшегося задолго до Гомера поэтического койнэ.

Был ли Гомер слепым? Гомер — древнегреческий поэт, биография которого была реконструирована многими, начиная с древних времен и до наших дней. Известно, что он традиционно изображается слепым. Однако вероятнее всего, что это представление о нем является реконструкцией, типичной для жанра античной биографии, а не исходит из реальных фактов о Гомере. Так как многие легендарные певцы и прорицатели были слепыми (в частности, Тиресий), по логике античности, связывавшей поэтический и пророческий дар, предположение о том, что Гомер был слепым, выглядело правдоподобным.

О жизни и личности Гомера достоверно ничего не известно. В античной литературе имеется девять биографий Гомера, но всё они содержат в себе сказочные и фантастические элементы.

Имеются сведения о том, что в первой половине VI в. до н.э. афинский законодатель Солон поставил исполнять поэмы Гомера на празднике Панафиней и что во второй половине того же века тиран Писистрат созвал комиссию из четырех человек для записи поэм Гомера. Отсюда можно заключить, что уже в VI в. до н.э. текст Гомера был вполне известен, хотя, что это были за произведения точно не установлено.

Серьёзное изучение поэм Гомера началось в эпоху эллинизма в IV — II вв. до н.э. Изучением его поэм занимался целый ряд учёных Александрийской библиотеки, среди которых особенно известны: Зенодот, Аристофан Византийский, Аристарх Самофракийский, Дидим. Но и они не дают никаких точных биографических сведений о Гомере. Общее и популярное мнение всей античности о Гомере сводилось к тому, что это был старый и слепой певец, который, вдохновляясь музой, вёл страннический образ жизни и сам сочинил как две известные нам поэмы, так и много других поэм.

Если говорить о точной дате рождения Гомера, то она доподлинно до сегодняшнего времени неизвестна. Но существует несколько версий его появления на свет. Итак, версия первая. Согласно ей, Гомер появился на свет спустя совсем мало времени после окончания войны с Троей. Согласно второй версии, Гомер родился во время Троянской войны и видел все печальные события. Если следовать третьей версии, То время жизни Гомера варьируется от 100 до 250 лет после окончания Троянской войны. Но все версии схожи в том, что период творчества Гомера, точнее, его расцвет, приходится на конец 10 – начало 9 века до нашей эры.

Умер же легендарный сказитель на острове Хиос.

По причине недостаточности многих биографических данных в связи с личностью Гомера стало появляться большое количество легенд.

Одна из них говорит, что незадолго до смерти Гомер обратился к провидцу, чтобы тот раскрыл тайну его происхождения на свет. Тогда провидец назвал Хиос, как место, где Гомер скончается. Гомер отправился туда. Он помнил наставление мудреца – опасаться загадок от молодежи. Но помнить – это одно, а на деле всегда выходит по-другому. Мальчишки, которые удили рыбу, увидели незнакомца, разговорились с ним и загадали ему одну загадку. Он не мог найти на нее ответа, пошел в своих думах, запнулся и упал. Спустя три дня Гомер скончался. Там он был и похоронен.

О творчестве Гомера:

В 18 веке немецкие лингвисты издали труд, в котором речь идет о том, что в период жизни Гомера письменности не было, тексты хранились в памяти и передавались из уст в уста. Посему такие значительные тексты таким образом нельзя было сохранить. Но такие известные мастера пера, как Гете и Шиллер, все-таки авторство поэм отдавали Гомеру.

С 17-го века перед учеными стоит так называемый гомеровский вопрос — спор об авторстве легендарных поэм. Но, о чем бы ни спорили ученые, Гомер вошел в историю мировой литературы, а у себя на родине еще долгое время после смерти имел особое уважение. Его эпосы считались священными, а сам Платон говорил, что духовное развитие Греции — заслуга именно Гомера.

Как бы то ни было, Гомер — первый античный поэт, чьи произведения дошли до наших дней.

25 интересных фактов о жизни и творчестве Гомера:

3. Около половины найденных древнегреческих литературных папирусов написаны Гомером.

4. Выборочный перевод текстов Гомера выполнил Михаил Ломоносов.

6. На сегодня существует девять версий жизнеописания Гомера, но ни одну нельзя считать полностью документальной. В каждом описании большое место занимает вымысел.

7.Традиционно принято изображать Гомера слепым, однако ученые объясняют это не столько реальным состоянием его зрения, сколько влиянием культуры древних греков, где поэтов отождествляли с пророками.

8. Гомер распространял свои произведения с помощью аэдов (певцов). Он выучивал свои работы наизусть и напевал их своим аэдам. Те, в свою очередь, также заучивали произведения и напевали их другим людям. По-другому таких людей называли гомеридами.

9.В честь Гомера назван кратер на Меркурии.

11.Система древнегреческого образования, сформировавшаяся к концу классической эпохи, строилась на изучении творчества Гомера.

12.Поэмы его заучивались полностью или частично, по темам их устраивались декламации и т. д. Позже Рим заимствовал эту систему. Здесь с 1 века н. э. место Гомера занял Вергилий.

15. Греческие рукописи в последние годы существования Византийской империи, а затем и после ее крушения попали на Запад. Так был заново открыт эпохой Возрождения Гомер.

20.Гомер был устным сказителем, то есть не владел письмом. Однако, несмотря на это, поэмы его отличаются высоким мастерством и поэтической техникой, они обнаруживают единство.

21.Почти во всех творениях античности можно усматривать влияние поэм, которые создал Гомер. Биография и творчество его интересовали и византийцев. В этой стране Гомер тщательно изучался. На сегодняшний день были обнаружены десятки византийских рукописей его поэм. Для произведений античности это беспрецедентно. Более того, ученые Византии создавали комментарии и схолии к Гомеру, компилировали и переписывали его поэмы. Семь томов занимает комментарий архиепископа Евстафия к ним.

25. Признавая достоинства Гомера, другие поэты Древней Греции воздерживались от создания крупной эпической формы. Они считали, что произведения Гомера — сокровищница мудрости народа Древней Греции.

Сорок с лишним лет назад Генуя окончательно выиграла этот многовековой процесс. Однако и поныне не смолкают голоса адвокатов ложных и бесповоротно отвергнутых версий о родине и национальном происхождении Колумба.

Любопытно, что до 1571 года никто не сомневался в генуэзском происхождении Колумба. Он сам неоднократно называл себя генуэзцем. С этим согласны были все его современники, оставившие след в исторической литературе: итальянский гуманист, долго живший в Испании, Пьетро Мартир де Ангьера, друг Колумба, священник Андрес Бернальдес, испанские хронисты Бартоломе Лас Касас, Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес, Эстеван де Гарибай, Алонсо Эстанкес, Антонио де Эррера. Генуэзцем считали великого мореплавателя его соотечественники — Антонио Галло, Агустино Джустиниани, Баттиста Фрегозо, Бартоломео Сенарега, Никколо Одериго. Такого же мнения придерживались венецианцы Анджело Тревизан (приятель Колумба) и кардинал Пьетро Бембо, а также ломбардец Паоло Джовио (54, 24–96). В генуэзском происхождении Колумба не сомневались португальские хронисты Руи да Пина и Жуан Барруш. По самым скромным подсчетам, по крайней мере девяносто историков, литераторов и государственных деятелей (а многие из них лично знали Колумба) совершенно определенно утверждали, что Генуя (или, на худой конец, соседние селения) дала миру первооткрывателя Нового Света.

Впервые поставил под сомнение генуэзское происхождение Колумба Фернандо Колон.

Генуя для подобных экспериментов не годилась. В ней не было альберго Колумбов, фамилия эта не значилась даже в списках более или менее выдающихся плебейских семейств. Поэтому автор увел дедов Колумба в итальянский город Пьяченцу, где в XIV и XV веках жили какие-то знатные люди из местного рода Колумбов.

Лиха беда начало. Пример Фернандо Колона вдохновил на подобные же поиски историков XVII, XVIII, XIX и XX столетий.

Сперва в дискуссию об истинной родине Колумба втянулись итальянцы. Все они считали великого мореплавателя своим земляком, но понятие землячества толковали в крайне узком смысле; одни доказывали, что Колумб родился в Савоне, другие — что он появился на свет в городе Коголето, или в селении Когурео, или в деревеньке Альбисола, или в местечке Нерви, или в одном из городов Ломбардии, или в Риме, или в Ливорно, или в Павии, или в Пьяченце.

В исходе XIX и в начале XX века мир уже вступил в эпоху империализма, и повсюду кипели шовинистические страсти. Они разыгрались и в колумбоведении. Испания объявила Колумба испанцем (причем права на него одновременно предъявили галисийцы, каталонцы, эстремадурцы и андалузцы). Португалия провозгласила Колумба португальцем, Швейцария — швейцарцем, Америка — американцем (в США нашелся оригинал, который совершенно серьезно утверждал, будто Колумб был антильским индейцем, таинственным образом попавшим в Европу и затем указавшим людям Старого Света путь в Америку). В соревнование включились также датчане, немцы, евреи, поляки, армяне.

Появилась и византийская версия. Ее творец доказывал, что Колумб был близким родственником последних императоров из дома Палеологов и что, следовательно, в его жилах текла царская кровь.

Почти все эти версии зиждились на домыслах троякого рода:

Даже польский город Кольно ввел в соблазн некоторых псевдоколумбоведов.

2. Домыслы символические. Очень сложное сочетание инициальных литер в подписи Колумба многие комбинаторы трактовали как символические знаки, указывающие на португальское, каталонское, эстремадурское или иудейское происхождение великого мореплавателя.

Нет смысла втягиваться в полемику с авторами всех этих гипотез. Но стоит разобрать две, пожалуй, наиболее типичные версии, чтобы получить наглядное представление о приемах, которыми пользовались рыцари всевозвышающего обмана.

Время, однако, шло, и галисийская версия завоевывала новых сторонников. В конце концов, в дело вмешалась испанская Академия истории. В 1926 году галисийские документы академия направила на экспертизу в лабораторию инженерных войск.

Естественно, что после такой экспертизы галисийская версия приказала долго жить.

Его тайна, вещал Ульоа, была ведома хитрому королю Фердинанду, но король не разоблачил бывшего пирата. Королю выгоднее было считать Колома иностранцем, ибо в этом случае ничего не стоило нарушить соглашение, заключенное с Коломом-Колоном.

Факты, которые не укладывались в каталонскую схему, Ульоа либо вообще не принимал во внимание, либо искажал в соответствии со своими нуждами. Неугодные же ему генуэзские документы он чаще всего игнорировал, а в тех случаях, когда сделать это было трудно, объявлял их фальшивками. Более того, он в одном месте высказал предположение, что Генуя, о которой не раз упоминал Колумб, это вовсе не итальянский город, а предместье каталонского города Тортосы!

Гипотеза Ульоа оказалась недолговечной. К 1933 году она почила с миром, но отголоски ее не замерли и по сей день. В 1971 году один советский популярный журнал поместил на своих страницах статью, автор которой воскресил Яна Скольва, правда, на этот раз уже только в качестве родственника Колумба.

Почему же возникали и имели хождение все эти абсолютно несостоятельные версии, если еще в начале XIX века были известны многие генуэзские нотариальные документы, которые подтверждали, что Колумб родился в Генуе?

Нельзя не отметить, что до поры до времени и сама генуэзская версия была несовершенной. Действительно, в 1823 году Дж. Б. Споторно опубликовал первую серию генуэзских документов, а во второй половине XIX века его земляки, генуэзцы К. Дессимони, Л. Бельграно и М. Стальени, обнаружили много аналогичных материалов, свидетельствующих, что семья Колумбов жила в Генуе и что Христофор Колумб был сыном ткача Доминико Колумба (44).

Однако противники генуэзской версии не без основания говорили: да, все это так. Какие-то Колумбы жили в XV веке в Генуе. Но где доказательства, что Христофор Колумб, шерстянщик из Сан-Стефано, все сведения о котором в генуэзских документах обрываются в 1473 году, и есть великий мореплаватель Христофор Колумб? Предъявите, господа генуэзцы, хоть один документ, который это тождество смог бы подтвердить.

Увы! Никакой юридической силы этот документ не имел. Наваррете воспроизвел в печати текст незаверенной копии этого акта. Подлинника он не обнаружил. В селении Симанкас, где находится архив, в котором совершил свое открытие Наваррете, в 1810 году стояла кавалерия наполеоновского генерала Келлермана. Французские конники бумаги Симанкского архива использовали для разных надобностей, и подлинник свидетельства от 22 февраля 1498 года исчез бесследно.

Однако в 1925 году американская исследовательница Алиса Бачи Гоулд, работая в Испании, разыскала в Симанкском архиве заверенный всеми подписями и печатями документ от 28 сентября 1501 года, подтверждающий свидетельство об установлении майората, составленное в 1498 году. Подлинность новооткрытого документа признала особая комиссия во главе с видным колумбоведом А. Алтолагире-и-Дувале (40).

Отныне сомнений не было: автор свидетельства об установлении майората и есть то лицо, которое фигурирует в генуэзских нотариальных документах.

Все материалы, удостоверяющие генуэзское происхождение Колумба, были опубликованы в 1931–1932 годах муниципальными властями Генуи. На это издание (54) мы неоднократно ссылались уже выше.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Мемориал Колумба Изабелле и Фердинанду

Инструкция Колумба Мосену Педро Маргариту

Инструкция Колумба Мосену Педро Маргариту Копия, добросовестно и точно снятая с писанной на бумаге инструкции, которую весьма могущественный сеньор дон Христофор Колумб, главный адмирал моря-океана, вице-король и бессменный правитель острова Сан-Сальвадор и всех прочих

Охранное письмо Колумба Ролдану

Охранное письмо Колумба Ролдану Я, дон Христофор Колумб, адмирал, вице-король и бессменный губернатор островов и материка Индий и их капитан-генерал и член королевского совета.В мое отсутствие между аделантадо, моим братом, и алькальдом Франсиско Ролданом и его

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ СОВЕТОВ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ СОВЕТОВ Павел Александрович Висковатов, который первым начал собирать материалы о Лермонтове и написал его первую биографию, многое собранное держал у себя. Что касается материалов, не принадлежавших ему, он вернул их по принадлежности, но как будто не

Глава двадцать восьмая ОДНА ИЗ ХИТРОСТЕЙ СПАРТАКА ЗАВЕРШАЕТСЯ УДАЧЕЙ…

Глава двадцать восьмая ОДНА ИЗ ХИТРОСТЕЙ СПАРТАКА ЗАВЕРШАЕТСЯ УДАЧЕЙ… I К вечеру 1 января Помпей находился всего в 20 километрах от поля боя между Крассом и Спартаком. Устроив своих воинов в лагере на отдых, победитель Испании послал ловких соглядатаев и разведчиков к

Сто двадцать шесть часов

Сто двадцать шесть часов Наше сражение за Джержаков длилось сто двадцать шесть часов, сто двадцать шесть часов, в течение которых почти не прекращались рукопашные бои, прерываемые лишь на несколько часов, когда ночь подвешивала над горами необычно оранжевую луну. Ее

Глава IX. Последние дни Колумба и его смерть

Глава IX. Последние дни Колумба и его смерть Неприятности, ожидавшие Колумба в Испании. – Смерть Изабеллы. – Попрание Фердинандом прав и претензий Колумба. – Смертельная болезнь и кончина Колумба. – Несколько заключительных слов.Колумб прибыл в Испанию совершенно

НАС — ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

НАС — ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ В ночь на 19 октября мы ушли от Тадека.В трех-четырех километрах от Козлувки ждем груз из Центра. Для самостоятельных действий нужны оружие, боеприпасы. Мы разместились в двух домиках, расположенных на склоне горы, у самой опушки леса. Хозяева, видно,

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ЗАБВЕНИЯ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ЗАБВЕНИЯ Три дня спустя Бальзак уже был на ногах. 3 июля он вернулся в Париж. Еще через месяц, 2 августа, он приехал в Турин. Предлогом для поездки послужила просьба графа Гидобони-Висконти уладить его дела о наследстве. Сам граф ехать не мог то ли из

Смерть Колумба

Смерть Колумба Дом бедного ремесленника на окраине Вальядолида. Крепко сжимая руки своих сыновей, мечется в бреду Колумб. Как только сознание возвращается к нему, он требует перо и с огромным усилием возобновляет много раз прерванное писание нового завещания. Снова

Тысяча и одна церковь: от первой до двадцать четвертой

Тысяча и одна церковь: от первой до двадцать четвертой На другой день ровно в восемь утра Измаил прибыл в гостиницу. В нашу честь он облачился в голубой костюм и горел желанием выехать немедленно. Вскоре появился наш шофер Ибрагим Сайги. Хотя Измаил и Ибрагим прежде не

Читайте также: