Почему в россии в 18 столетии произошло значительное расширение источников права

Обновлено: 25.06.2024

Для эффективного управления Петр I меняет Земскую Думу на команду своих сторонников, сам изучает политическую ситуацию, ставит государственные интересы выше личных, при неограниченной власти. Во главе губерний стояли губернаторы, наделенные всей полнотой административно-полицейской и судебной власти. Городское управление было сосредоточено в руках городских верхов. В 1702 году был создан Главный магистрат, который контролировал дела городовых магистратов

В 1721 году он ликвидирует патриаршество и вводит Синод, ставя дела религии под контроль светских чиновников. С 1722 года надзор за Синодом осуществлял обер-прокурор Синода. Это означало победу светской власти над духовной.

Укажите чертыуголовно-карательной политики в XVIII-XIX вв.

первый – царствование Петра I до 1740-х гг- это самый репрессивный и жестокий период в истории России

второй – с 1740-х гг. по середину XIX в. - смягчение уголовно-карательной политики

В XVIII веке уголовное законодательство было открыто сословным. Хотя ответственность за преступления несли все слои , законы закрепляли преступления, связанные с неповиновением частновладельческих крестьян помещикам.

В 1740-х гг., Елизавета приостановила применение смертной казни, ограничила пытки.

Во второй половине XVIII в. началось постепенное ограничение телесных наказаний и уже определялось наказание по возрасту наказуемого.

начался возврат к исправительным целям и средствам в уголовной политике, но последняя всё ещё оставалась жестокой в XVIII в.;

с момента правления Екатерины II основным признаком преступления стала противоправность, преступлением прямо признавалось нарушение закона; активно развивались теоретические уголовные положения.

К числу существенных недостатков Конституции РСФСР 1918 г. ученые относят ее декларативный и классовый характер. Что понимается под указанными недостатками, в каких нормах Конституции они были отражены?

Это официальные уверения, что власть перешла к рабочему населению страны. Или что существует свобода собраний, шествий и митингов.

Для всех трудящихся Конституция закрепляла право участвовать в выборах, отменить их или настоять на отзыве депутата. Кроме тех, кто пользовался трудами наемных рабочих или имел нетрудовые доходы, церковные служители, бывшие работники жандармерии, люди, принадлежавшие царской семье. Они не имели права голосовать или быть избранными в Советы депутатов. (очень хочется вставить сарказм к настоящей ситуации, просматривая биографию современных депутатов- большинство привлекались к уголовной ответственности, но это не мешает им решать административно-правовые вопросы)

У рабочих было преимущество перед крестьянами: в городе депутат мог быть избран меньшим количеством избирателей.

власть принадлежит только Советам, рабочему классу, а общедемократическая концепция, утверждающая, что народ является основой государства, даже не упоминается. Выделяя из всех рабочий класс, конституция лишала другие социальные слои их интересов.

В начальный период существования советской власти кодификация затронула только трудовое и семейное право. Такие важные отрасли, как уголовное и гражданское право, получили первые кодексы только в начале 1920-х годов. Почему кодификация началась именно с указанных отраслей?

Создание правовых основ для существование семьи в новом обществе было необходимым, так как в дореволюционном периоде и начале советского периода институт семьи и записи церковных актов были ликвидированы. Необходимо было создавать новую модель семьи. И по мнению исследователей, необходимо было для решения задачи социального обеспечения. Т.е. нуждающийся супруг имел право на содержание от другого супруга, согласно ст. 107 Кодекса

Поэтому ввелись положения:

- юридическое значение имел только гражданский брак, заключенный в спец. гос. органах

-развод по согласию сторон/стороны

-заключение брака не порождало общности имущества

-усыновление/удочерение запрещалось (почему интересно, ведь бездомных детей было много)

А. приказы;

Б. органы сословного представительства;

В. органы наместников и волостелей.

2. Какие сферы были наиболее урегулированы нормами Судебника Иоанна III:

А. гражданско-правовая;

Б. гражданско-правовая и судопроизводство;

В. уголовно-правовая и судопроизводство.

3. Отметьте черту, свойственную русским судебникам:

А. сильное влияние римского права;

Б. наличие кратких, немногословных положений в статьях;

В. многочисленность судебников.

4. Назовите самый значимый и совершенный московский судебник:

А. Сводный Судебник 1606 – 1607 гг.;

Б. Соборное Уложение 1649 г.;

В. Судебник Иоанна IV 1550 г.

5. Что произошло с монархической властью при Петре I:

А. она получила международное признание;

Б. была ограничена Сенатом;

В. самодержавие было подменено самовластием.

6. Что можно считать основой борьбы за трон после смерти Петра I:

А. зарубежный фактор;

Б. Указ о престолонаследии 1722 г.;

В. неурегулированность порядка престолонаследия.

7. Сколько основных звеньев судебной системы было создано по судебной реформе 1864 г.:

Б. три; (местных, общих, коммерческих (военных, духовных)

В. четыре.

8. Манифест от 17 октября 1905 г.:

А. учреждал Государственную думу;

Б. предоставлял политические права подданным;

В. вводил ограничения в избирательной системе.

9. В России после учреждения парламента:

А. Государственная дума являлась нижней палатой, а Государственный совет – верхней;

Б. Государственный совет являлся нижней палатой, а Государственная дума – верхней;

В. лишь Государственная дума составляла отечественный парламент.

10. В какой форме проходила февральская революция:

А. в форме политического переворота;

Б. в форме национальных столкновений;

В. в форме военного переворота.

Определите из какого законодательного акта XVIII в. сделано данное извлечение:

Как Вы думаете, какие причины вызвали издание данного Указа?

Расширить волю монарха и дать возможность проявить себя окружению, т.е. создавая конкуренцию в борьбе за власть (хотя он этого и добился, но уже не управлял социальным процессом)

Раскройте его основные положения.

Указ отменял передачу престола прямым потомкам по мужской линии и предусматривал наследника по воле монарха.

Какие экономические, социальные и юридические последствия имело издание данного Указа?

Дальнейшая борьба за престол и дворцовые перевороты и бюрократизм. Т.к. Петр не успел воспользоваться указом и оставить преемника.

Смерд Иван купил косу. Однако его сосед заявил, что эта коса является его собственностью, и была у него украдена, в подтверждение этого сосед представил свидетелей. Как можно решить дело по Русской Правде?

Записью оформлялись договоры купли-продажи. Документ нельзя было оспорить. В данном случае оформление договора на незначительную сумму осуществлялось при помощи доски. Доска была доказательством, которое можно было оспорить. Договор предположительно заключился в устной форме. Вероятно, наиболее распространенной она была в сельской местности (коса в городе не нужна).

В случае устного оформления договора требовалось 4-5 свидетелей. Сколько представил истец свидетелей, на сколько они имеют вес в обществе. Но это было важным обстоятельством.

Учитывая, что Судебный процесс по Русской Правде был только состязательным. Это означает относительное равенство сторон в суде и их активность в сборе материалов по делу. Доказательствами по Русской Правде выступали: показания свидетелей (видоков и послухов), улики (поличное), присяга (рота), ордалии (испытания водой и железом). Послух, должен был защищать свои показания против ответчика в поединке. Его неявка на суд вела к проигрышу дела стороной, опиравшейся в доказательстве своей правоты на его показания. На практике существовали также судебные поединки.

Но, если истец заявляет о краже (своей, то должен доказать, что она его).

Ответчик (непонятно, у кого купил, у соседа или у другого лица) тоже должен предоставить доказательства.

Доказательством служило также собственное признание.

Остается нерешенная проблема, если одна сторона доказала о краже личного имущества, то хоть и конкретные виды смертной казни в законе не определялись. Но из летописи известно, что воров обычно вешали (этот вид смертной казни был традиционным для таких преступников, пришел на Русь из Византии. Одновременно с уплатой штрафа виновный должен был возместить ущерб.

По делам о воровстве в качестве доказательства выступало "полишное", т.е. краденая вещь, найденная у лица, заподозренного в совершении кражи. Поличное обнаруживалось во время обыска, проводимого должностным лицом-приставом (здесь же присутствовал и истец). Судебный поединок ("поле"), а также присяга использовались тогда, когда иных, более веских доказательств не было. Процесс был устным, но решение выносилось в письменном виде. При его выдаче взимались судебные пошлины.

Почему Новгородская и Псковская республики, в отличие от других русских земель, избежали дробления в период политической раздробленности?

Новгород заключил договор с Псковом (о военной помощи).

Бояре, как в Московской Руси, не превращались в чистых землевладельцев, которые развивали только свои владения

Какая ответственность предусматривалась согласно Псковской судебной грамоте для судей, выносивших неправосудные решения? Соответствовали ли санкции характеру правонарушения?

Плотник Кузьма нанялся на работу к боярину Всеславу на полтора года. В течение года он исправно выполнял свои обязанности, а затем решил уйти к другому боярину, предложившему Кузьме более выгодные условия. Узнав об этом, Всеслав отказался выплачивать Кузьме заработанные деньги, так как тот не отработал у него положенный срок. Более того, по мнению боярина, Кузьма должен был вернуть ему деньги за проживание и питание.

Согласно анализу ст. 39-41ПСГ, условия договора был: срок выполнения работы или объем работы. Принимая во внимание, что с плотниками заключался письменный договор (но мог и в устной форме). Претензия возникла со стороны нанимателя- спор решался в судебном порядке.

Если работник покидал раньше установленного срока, то получал плату только за проделанную работу. Деньги за проживание и питание не возвращал.

Проследим за изменением норм русского права в период феодальной раздробленности. Кратко охарактеризуем договорное, наследственное и процессуальное право Новгородской и Псковской земель. Расскажем о становлении общегосударственного законодательства в Судебниках 1497 и 1550 годов и Соборном уложении 1649 года. Вспомним о попытках его реформы в XVIII веке.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "п. Развитие права в России в XV–ХVIII вв."

В Древнерусском государстве политические функции, в том числе и судебные, делились между князем и вече.

Такая ситуация сохранялась и в период феодальной раздробленности середины XII–XV веков. Однако соотношение их властных полномочий было разным в разных регионах.

Политическим центром Северо-Восточной Руси стало Владимиро-Суздальское, а затем Московское княжество.

Здесь влияние вече было незначительным. Это было обусловлено несколькими причинами. Многие города, в том числе и центры удельных княжеств, не существовали издревле, а основывались князьями. То есть вечевых традиций в них просто не существовало. Достаточно большую часть населения составляли переселенцы из южных земель. Их подталкивала к миграции политическая нестабильность, постоянная угроза набегов кочевников, а затем монголо-татар. На новых землях они нуждались в покровительстве князей. В период ордынского ига усилению княжеской власти способствовало то, что её легитимность более не зависела от веча, так как ярлык на княжение князья получали в Орде.

Политический строй Северо-Западной Руси – Новгородской и Псковской земель – был другим. Здесь вечевые традиции и в древнерусский период были более сильными. А в 1136 году в Новгороде установилось республиканское правление.

В основе законодательства этих торговых республик лежали нормы Русской Правды. В XIV–XV веках были приняты Псковская и Новгородская судные грамоты. Они отражали местные особенности гражданских правоотношений и судебного процесса.

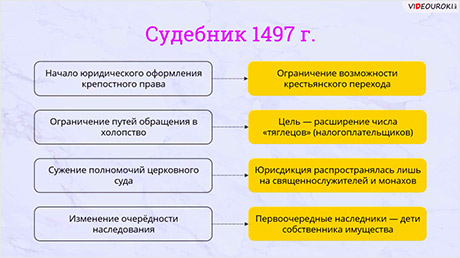

Новгородская и Псковская судные грамоты, наряду с Русской Правдой, законодательными актами князей и судебными решениями по отдельным вопросам, стали основными источниками Судебника Ивана III. Этот новый общегосударственный сборник русского права был принят в 1497 году.

Как и в предшествующих правовых документах, нормы в Судебнике излагались без чёткой системы, хотя определённый порядок в их следовании соблюдался. Всего в этом сборнике законов было 68 статей. Первые 36 описывали порядок действия центрального суда – суда бояр и окольничих и суда великого князя – и некоторые нормы уголовного права. Следующие 9 статей были посвящены деятельности местных судов. Значительная часть Судебника – 21 статья – регулировала гражданские правоотношения и гражданский процесс. В последних двух статьях говорилось о свидетелях и полевых пошлинах.

Судебник 1497 года положил начало юридическому оформлению крепостного права. Теперь крестьянин мог уходить от прежнего землевладельца лишь в установленный срок – Юрьев день (26 ноября). Точнее, за неделю до и в течение недели после Юрьева дня. Перед уходом крестьянин должен был выполнить все свои денежные и имущественные обязательства перед феодалом.

Определённые изменения произошли и в наследственном праве. Первоочередными наследниками, согласно Судебнику, становились дети собственника имущества. Старший из сыновей или дочь, если сыновей в семье не было. Другие родственники могли наследовать имущество только в случае отсутствия детей.

Так что великих князей московских следовало рассматривать как цезарей. В 1547 году Иван IV венчался на царство. Укрепления своей власти он добивался самыми разными способами, в том числе весьма кровавыми. Вспомните, что вы знаете, например, об опричнине.

Но и идея представительной демократии окончательно похоронена не была. Наоборот, получила дополнительное подкрепление. В 1549 году собрался первый Земский собор – собрание выборных от всех сословий (кроме крепостных крестьян). Именно он и принял новый Судебник.

В речи царя при открытии собора объявлялось, что для всех областей будут написаны уставные грамоты, которые позволят жителям управлять собой без государевых наместников.

Составители Судебника сделали попытку систематизации правовых норм, сгруппировав их в определённом порядке. Девяносто восьмая статья устанавливала твёрдое правило – включать каждый новый законодательный акт в общерусский свод законов.

Судебник 1550 года продолжал действовать до принятия Соборного уложения 1649 года. За это время было принято 445 царских указов по различным правовым вопросам. Часть законодательных актов устарела, некоторые прямо противоречили друг другу. К тому же разработка нового сборника законов стала одним из требований Соляного бунта 1648 года. Алексей Михайлович созвал Земский собор, который и принял Уложение. Оно представляло собой свиток из 959 узких столбцов. Этот документ сохранился до наших дней и ныне находится в Оружейной палате Московского Кремля в серебряном ковчежце, специально изготовленном по приказу Екатерины II.

На основе рукописного оригинала был создан и размножен печатный экземпляр. Так что Соборное уложение – первый печатный кодекс Российского государства.

Его 967 статей группировались в 25 глав. Такая систематизация, разумеется, значительно облегчала пользование сборником законов. Какие новые правовые принципы и нормы есть в Соборном уложении?

В праве собственности на землю прослеживается постепенное стирание различий между вотчинами и поместьями. Определяются условия, при которых поместье могло передаваться по наследству. Регламентируется процедура залога недвижимого и движимого имущества.

В обязательственном праве описываются не только формы заключения договора, но и причины возможного признания его недействительным: заключение в состоянии опьянения, с применением насилия или обмана. В уголовном праве появилось понятие об обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность, – необходимая оборона и действия в состоянии крайней необходимости.

Но новый свод законов Российской империи был составлен лишь в 30-х годах XIX века. Об этом мы ещё будем говорить.

А пока выделим ещё раз те этапы развития русского права, с которыми мы познакомились на этом уроке.

В XV-XVI вв. после ослабления и постепенного распада Золотой Орды и образования централизованного государства с центром в Москве, великие князья Московские, а затем русские цари стремились всё в большей мере именно дворянство использовать как свою главную внутриполитическую опору. В тот период в отличие от бояр дворяне не имели земельных владений вотчин, передававшихся по наследству. Дворяне должны были нести службу государю за возможность владеть землёй и не обладали экономической самодостаточностью в той мере, в которой ею обладали бояре.

Существенно укрепило позиции и дворянства и боярства окончательное закрепощение крестьян. Оно происходило постепенно. Укрепление крепостнических порядков одной из основных своих причин имело нехватку рабочих рук на обширных территориях Московского государства. Ключевым событием в процессе закрепощения крестьянства стала отмена Юрьева дня в 1497 г. при Иване III, запрет крестьянам переходить от одного землевладельца к другому. После этого возможности для крестьян отстаивать свои экономические права существенно сократились. Одной из форм классовой борьбы стало бегство крестьян от своих крепостников-помещиков. Бежали крестьяне в основном в те регионы, где не было помещичьего землевладения: на юг к казакам, на север к поморам и за Урал в Сибирь. Беглые крестьяне, хотя и подвергались преследованиям, стали важнейшим демографическим фактором, позволившим России осваивать отдалённые регионы. На окраинах страны долгое время политические и экономические порядки значительно отличались от тех, что утвердились в центральной её части.

После смутного времени начала XVII в. и избрания на Земском Соборе 1613 г. новой царствующей династии Романовых роль дворянства в государстве продолжала увеличиваться. Дворянская конница стала основой войска. А дворянские поместья сыграли значительную роль в восстановлении разорённой в эпоху смуты экономики. Постепенно роль дворянства возрастала не только в качестве основы военной силы государства, но и в качестве главного кадрового резерва для бюрократического чиновничьего аппарата, необходимого для управления территорией огромной страны, продолжавшей увеличиваться.

Реформы Петра I

На рубеже XVII – XVIII вв. в России начались радикальные и крупномасштабные преобразования, инициированные Петром I. В стране происходили грандиозные перемены в самых разных областях жизни. Дворянство в ходе этих реформ выступало в качестве основной силы, на которую опиралась царская власть для достижения поставленных Петром I целей. Реформы, как правило, проводились таким образом, чтобы дворянство в ходе их проведения ещё более укрепляло своё социально-экономическое положение и политическую власть.

Петровская Табель о рангах

Дальнейшее расширение дворянских привилегий

26 января 1718 Пётр I издал Указ о подушной переписи. Этим указом ещё более закреплялось привилегированное положение дворянства. Оно освобождалось от налогов и провозглашалось неподатным сословием. Отсюда, кстати, вошло в русский язык и выражение подлец, подлый люд. Так дворяне противопоставляли своё благородное сословие тем неблагородным, которым подлежало выплачивать царёвы подати и налоги. В целом ряде законодательных актов, издававшихся при Петре I, Анне, Елизавете, Петре III и Екатерине II устанавливалось и закреплялось исключительное монопольное право дворян на владение земельными угодьями на правах собственности. С учётом уже существовавших на протяжении нескольких столетий крепостнических порядков, запрещавших крестьянам покидать свои места жительства без разрешения помещика, эти указы и другие законодательные акты фактически даровали дворянам не только права землевладельцев, но и право на крепостных крестьян. Это сближало их положение с положением классических рабовладельцев. Они так же получили право покупать и продавать крестьян.

Юридически было запрещено продавать крестьян без земли, если они не являлись дворовыми слугами. Но дворню можно было продавать буквально почти как скотину. Да и в отношении остальных крестьян дворяне легко обходили этот запрет. Их крайне редко за это хоть как то наказывали.

Указ Петра I 1714 г. о единонаследии фактически уравнял боярское вотчинное землевладение дворянское помещичье. Но одновременно он вводил систему майората. Когда всё недвижимое имущество и земля могло передаваться по наследству только одному наследнику. Такая система со средневековой эпохи практиковалась в Англии и в некоторых других странах. Пётр I стремился не допустить дробления дворянских землевладений.

Фактическое освобождение дворянства от государственной службы к концу XVIII в.

При тех порядках, что были установлены в царствование Петра I, служба для дворян была, если не каторгой, то весьма трудным и нелёгким делом, часто в разъездах в дали от родных мест. На этой службе запросто можно было потерять и жизнь и здоровье. И комфортные бытовые условия при прохождении службы гарантированы были не всегда, а в зависимости от множества обстоятельств. Царёва служба считалась обязательной и пожизненной. В 1730 г. при императрице Анне условия службы дворян несколько облегчились. Срок службы ограничен до 25 лет. Начинать службу теперь можно было не в 15, а в 20 лет. Один из мужчин в дворянской семье получил право вовсе не служить и заниматься общим семейным хозяйством.

До этого манифеста можно было говорить об определённой логике крепостнических помещичьих порядков. Крестьяне служат помещику, обеспечивают его всем необходимым, чтобы тот мог добросовестно служить царю и государству. Манифест 1762 г. резко ломал эту логику. Крестьяне не понимали, почему теперь они должны служить помещику, если теперь он мог становиться по сути дела бездельником.

При Екатерине II Пугачёвское восстание было жестоко подавлено. Между тем до Великой Французской революции 1789 г. Екатерина II проводила политику просвещённого абсолютизма. Она исходила из идеи о том, что постепенно права и свободы людей должны расширяться. Поскольку только свободный человек способен проявить себя в творческой созидательной деятельности в полной мере. Но необходимое условие для этого – просвещение и образование. Иначе права и свободы могут быть использованы во зло. А наиболее просвещённым сословием в России в тот момент были дворяне.

В 1785 г. Екатерина II издала Жалованную грамоту дворянству. В этом документе императрица подтвердила свободу дворян от обязательной службы, уплаты налогов и выполнения различных повинностей. К дворянам запрещалось применять телесные наказания. Были узаконены официальные сословные организации — уездные и губернские дворянские собрания, формировавшиеся на выборной основе.

Для эффективного управления Петр I меняет Земскую Думу на команду своих сторонников, сам изучает политическую ситуацию, ставит государственные интересы выше личных, при неограниченной власти. Во главе губерний стояли губернаторы, наделенные всей полнотой административно-полицейской и судебной власти. Городское управление было сосредоточено в руках городских верхов. В 1702 году был создан Главный магистрат, который контролировал дела городовых магистратов

В 1721 году он ликвидирует патриаршество и вводит Синод, ставя дела религии под контроль светских чиновников. С 1722 года надзор за Синодом осуществлял обер-прокурор Синода. Это означало победу светской власти над духовной.

Укажите чертыуголовно-карательной политики в XVIII-XIX вв.

первый – царствование Петра I до 1740-х гг- это самый репрессивный и жестокий период в истории России

второй – с 1740-х гг. по середину XIX в. - смягчение уголовно-карательной политики

В XVIII веке уголовное законодательство было открыто сословным. Хотя ответственность за преступления несли все слои , законы закрепляли преступления, связанные с неповиновением частновладельческих крестьян помещикам.

В 1740-х гг., Елизавета приостановила применение смертной казни, ограничила пытки.

Во второй половине XVIII в. началось постепенное ограничение телесных наказаний и уже определялось наказание по возрасту наказуемого.

начался возврат к исправительным целям и средствам в уголовной политике, но последняя всё ещё оставалась жестокой в XVIII в.;

с момента правления Екатерины II основным признаком преступления стала противоправность, преступлением прямо признавалось нарушение закона; активно развивались теоретические уголовные положения.

К числу существенных недостатков Конституции РСФСР 1918 г. ученые относят ее декларативный и классовый характер. Что понимается под указанными недостатками, в каких нормах Конституции они были отражены?

Это официальные уверения, что власть перешла к рабочему населению страны. Или что существует свобода собраний, шествий и митингов.

Для всех трудящихся Конституция закрепляла право участвовать в выборах, отменить их или настоять на отзыве депутата. Кроме тех, кто пользовался трудами наемных рабочих или имел нетрудовые доходы, церковные служители, бывшие работники жандармерии, люди, принадлежавшие царской семье. Они не имели права голосовать или быть избранными в Советы депутатов. (очень хочется вставить сарказм к настоящей ситуации, просматривая биографию современных депутатов- большинство привлекались к уголовной ответственности, но это не мешает им решать административно-правовые вопросы)

У рабочих было преимущество перед крестьянами: в городе депутат мог быть избран меньшим количеством избирателей.

власть принадлежит только Советам, рабочему классу, а общедемократическая концепция, утверждающая, что народ является основой государства, даже не упоминается. Выделяя из всех рабочий класс, конституция лишала другие социальные слои их интересов.

В начальный период существования советской власти кодификация затронула только трудовое и семейное право. Такие важные отрасли, как уголовное и гражданское право, получили первые кодексы только в начале 1920-х годов. Почему кодификация началась именно с указанных отраслей?

Создание правовых основ для существование семьи в новом обществе было необходимым, так как в дореволюционном периоде и начале советского периода институт семьи и записи церковных актов были ликвидированы. Необходимо было создавать новую модель семьи. И по мнению исследователей, необходимо было для решения задачи социального обеспечения. Т.е. нуждающийся супруг имел право на содержание от другого супруга, согласно ст. 107 Кодекса

Поэтому ввелись положения:

- юридическое значение имел только гражданский брак, заключенный в спец. гос. органах

-развод по согласию сторон/стороны

-заключение брака не порождало общности имущества

-усыновление/удочерение запрещалось (почему интересно, ведь бездомных детей было много)

А. приказы;

Б. органы сословного представительства;

В. органы наместников и волостелей.

2. Какие сферы были наиболее урегулированы нормами Судебника Иоанна III:

А. гражданско-правовая;

Б. гражданско-правовая и судопроизводство;

В. уголовно-правовая и судопроизводство.

3. Отметьте черту, свойственную русским судебникам:

А. сильное влияние римского права;

Б. наличие кратких, немногословных положений в статьях;

В. многочисленность судебников.

4. Назовите самый значимый и совершенный московский судебник:

А. Сводный Судебник 1606 – 1607 гг.;

Б. Соборное Уложение 1649 г.;

В. Судебник Иоанна IV 1550 г.

5. Что произошло с монархической властью при Петре I:

А. она получила международное признание;

Б. была ограничена Сенатом;

В. самодержавие было подменено самовластием.

6. Что можно считать основой борьбы за трон после смерти Петра I:

А. зарубежный фактор;

Б. Указ о престолонаследии 1722 г.;

В. неурегулированность порядка престолонаследия.

7. Сколько основных звеньев судебной системы было создано по судебной реформе 1864 г.:

Б. три; (местных, общих, коммерческих (военных, духовных)

В. четыре.

8. Манифест от 17 октября 1905 г.:

А. учреждал Государственную думу;

Б. предоставлял политические права подданным;

В. вводил ограничения в избирательной системе.

9. В России после учреждения парламента:

А. Государственная дума являлась нижней палатой, а Государственный совет – верхней;

Б. Государственный совет являлся нижней палатой, а Государственная дума – верхней;

В. лишь Государственная дума составляла отечественный парламент.

10. В какой форме проходила февральская революция:

А. в форме политического переворота;

Б. в форме национальных столкновений;

В. в форме военного переворота.

Определите из какого законодательного акта XVIII в. сделано данное извлечение:

Как Вы думаете, какие причины вызвали издание данного Указа?

Расширить волю монарха и дать возможность проявить себя окружению, т.е. создавая конкуренцию в борьбе за власть (хотя он этого и добился, но уже не управлял социальным процессом)

Раскройте его основные положения.

Указ отменял передачу престола прямым потомкам по мужской линии и предусматривал наследника по воле монарха.

Какие экономические, социальные и юридические последствия имело издание данного Указа?

Дальнейшая борьба за престол и дворцовые перевороты и бюрократизм. Т.к. Петр не успел воспользоваться указом и оставить преемника.

Смерд Иван купил косу. Однако его сосед заявил, что эта коса является его собственностью, и была у него украдена, в подтверждение этого сосед представил свидетелей. Как можно решить дело по Русской Правде?

Записью оформлялись договоры купли-продажи. Документ нельзя было оспорить. В данном случае оформление договора на незначительную сумму осуществлялось при помощи доски. Доска была доказательством, которое можно было оспорить. Договор предположительно заключился в устной форме. Вероятно, наиболее распространенной она была в сельской местности (коса в городе не нужна).

В случае устного оформления договора требовалось 4-5 свидетелей. Сколько представил истец свидетелей, на сколько они имеют вес в обществе. Но это было важным обстоятельством.

Учитывая, что Судебный процесс по Русской Правде был только состязательным. Это означает относительное равенство сторон в суде и их активность в сборе материалов по делу. Доказательствами по Русской Правде выступали: показания свидетелей (видоков и послухов), улики (поличное), присяга (рота), ордалии (испытания водой и железом). Послух, должен был защищать свои показания против ответчика в поединке. Его неявка на суд вела к проигрышу дела стороной, опиравшейся в доказательстве своей правоты на его показания. На практике существовали также судебные поединки.

Но, если истец заявляет о краже (своей, то должен доказать, что она его).

Ответчик (непонятно, у кого купил, у соседа или у другого лица) тоже должен предоставить доказательства.

Доказательством служило также собственное признание.

Остается нерешенная проблема, если одна сторона доказала о краже личного имущества, то хоть и конкретные виды смертной казни в законе не определялись. Но из летописи известно, что воров обычно вешали (этот вид смертной казни был традиционным для таких преступников, пришел на Русь из Византии. Одновременно с уплатой штрафа виновный должен был возместить ущерб.

По делам о воровстве в качестве доказательства выступало "полишное", т.е. краденая вещь, найденная у лица, заподозренного в совершении кражи. Поличное обнаруживалось во время обыска, проводимого должностным лицом-приставом (здесь же присутствовал и истец). Судебный поединок ("поле"), а также присяга использовались тогда, когда иных, более веских доказательств не было. Процесс был устным, но решение выносилось в письменном виде. При его выдаче взимались судебные пошлины.

Почему Новгородская и Псковская республики, в отличие от других русских земель, избежали дробления в период политической раздробленности?

Новгород заключил договор с Псковом (о военной помощи).

Бояре, как в Московской Руси, не превращались в чистых землевладельцев, которые развивали только свои владения

Какая ответственность предусматривалась согласно Псковской судебной грамоте для судей, выносивших неправосудные решения? Соответствовали ли санкции характеру правонарушения?

Плотник Кузьма нанялся на работу к боярину Всеславу на полтора года. В течение года он исправно выполнял свои обязанности, а затем решил уйти к другому боярину, предложившему Кузьме более выгодные условия. Узнав об этом, Всеслав отказался выплачивать Кузьме заработанные деньги, так как тот не отработал у него положенный срок. Более того, по мнению боярина, Кузьма должен был вернуть ему деньги за проживание и питание.

Согласно анализу ст. 39-41ПСГ, условия договора был: срок выполнения работы или объем работы. Принимая во внимание, что с плотниками заключался письменный договор (но мог и в устной форме). Претензия возникла со стороны нанимателя- спор решался в судебном порядке.

Если работник покидал раньше установленного срока, то получал плату только за проделанную работу. Деньги за проживание и питание не возвращал.

В XV-XVI вв. после ослабления и постепенного распада Золотой Орды и образования централизованного государства с центром в Москве, великие князья Московские, а затем русские цари стремились всё в большей мере именно дворянство использовать как свою главную внутриполитическую опору. В тот период в отличие от бояр дворяне не имели земельных владений вотчин, передававшихся по наследству. Дворяне должны были нести службу государю за возможность владеть землёй и не обладали экономической самодостаточностью в той мере, в которой ею обладали бояре.

Существенно укрепило позиции и дворянства и боярства окончательное закрепощение крестьян. Оно происходило постепенно. Укрепление крепостнических порядков одной из основных своих причин имело нехватку рабочих рук на обширных территориях Московского государства. Ключевым событием в процессе закрепощения крестьянства стала отмена Юрьева дня в 1497 г. при Иване III, запрет крестьянам переходить от одного землевладельца к другому. После этого возможности для крестьян отстаивать свои экономические права существенно сократились. Одной из форм классовой борьбы стало бегство крестьян от своих крепостников-помещиков. Бежали крестьяне в основном в те регионы, где не было помещичьего землевладения: на юг к казакам, на север к поморам и за Урал в Сибирь. Беглые крестьяне, хотя и подвергались преследованиям, стали важнейшим демографическим фактором, позволившим России осваивать отдалённые регионы. На окраинах страны долгое время политические и экономические порядки значительно отличались от тех, что утвердились в центральной её части.

После смутного времени начала XVII в. и избрания на Земском Соборе 1613 г. новой царствующей династии Романовых роль дворянства в государстве продолжала увеличиваться. Дворянская конница стала основой войска. А дворянские поместья сыграли значительную роль в восстановлении разорённой в эпоху смуты экономики. Постепенно роль дворянства возрастала не только в качестве основы военной силы государства, но и в качестве главного кадрового резерва для бюрократического чиновничьего аппарата, необходимого для управления территорией огромной страны, продолжавшей увеличиваться.

Реформы Петра I

На рубеже XVII – XVIII вв. в России начались радикальные и крупномасштабные преобразования, инициированные Петром I. В стране происходили грандиозные перемены в самых разных областях жизни. Дворянство в ходе этих реформ выступало в качестве основной силы, на которую опиралась царская власть для достижения поставленных Петром I целей. Реформы, как правило, проводились таким образом, чтобы дворянство в ходе их проведения ещё более укрепляло своё социально-экономическое положение и политическую власть.

Петровская Табель о рангах

Дальнейшее расширение дворянских привилегий

26 января 1718 Пётр I издал Указ о подушной переписи. Этим указом ещё более закреплялось привилегированное положение дворянства. Оно освобождалось от налогов и провозглашалось неподатным сословием. Отсюда, кстати, вошло в русский язык и выражение подлец, подлый люд. Так дворяне противопоставляли своё благородное сословие тем неблагородным, которым подлежало выплачивать царёвы подати и налоги. В целом ряде законодательных актов, издававшихся при Петре I, Анне, Елизавете, Петре III и Екатерине II устанавливалось и закреплялось исключительное монопольное право дворян на владение земельными угодьями на правах собственности. С учётом уже существовавших на протяжении нескольких столетий крепостнических порядков, запрещавших крестьянам покидать свои места жительства без разрешения помещика, эти указы и другие законодательные акты фактически даровали дворянам не только права землевладельцев, но и право на крепостных крестьян. Это сближало их положение с положением классических рабовладельцев. Они так же получили право покупать и продавать крестьян.

Юридически было запрещено продавать крестьян без земли, если они не являлись дворовыми слугами. Но дворню можно было продавать буквально почти как скотину. Да и в отношении остальных крестьян дворяне легко обходили этот запрет. Их крайне редко за это хоть как то наказывали.

Указ Петра I 1714 г. о единонаследии фактически уравнял боярское вотчинное землевладение дворянское помещичье. Но одновременно он вводил систему майората. Когда всё недвижимое имущество и земля могло передаваться по наследству только одному наследнику. Такая система со средневековой эпохи практиковалась в Англии и в некоторых других странах. Пётр I стремился не допустить дробления дворянских землевладений.

Фактическое освобождение дворянства от государственной службы к концу XVIII в.

При тех порядках, что были установлены в царствование Петра I, служба для дворян была, если не каторгой, то весьма трудным и нелёгким делом, часто в разъездах в дали от родных мест. На этой службе запросто можно было потерять и жизнь и здоровье. И комфортные бытовые условия при прохождении службы гарантированы были не всегда, а в зависимости от множества обстоятельств. Царёва служба считалась обязательной и пожизненной. В 1730 г. при императрице Анне условия службы дворян несколько облегчились. Срок службы ограничен до 25 лет. Начинать службу теперь можно было не в 15, а в 20 лет. Один из мужчин в дворянской семье получил право вовсе не служить и заниматься общим семейным хозяйством.

До этого манифеста можно было говорить об определённой логике крепостнических помещичьих порядков. Крестьяне служат помещику, обеспечивают его всем необходимым, чтобы тот мог добросовестно служить царю и государству. Манифест 1762 г. резко ломал эту логику. Крестьяне не понимали, почему теперь они должны служить помещику, если теперь он мог становиться по сути дела бездельником.

При Екатерине II Пугачёвское восстание было жестоко подавлено. Между тем до Великой Французской революции 1789 г. Екатерина II проводила политику просвещённого абсолютизма. Она исходила из идеи о том, что постепенно права и свободы людей должны расширяться. Поскольку только свободный человек способен проявить себя в творческой созидательной деятельности в полной мере. Но необходимое условие для этого – просвещение и образование. Иначе права и свободы могут быть использованы во зло. А наиболее просвещённым сословием в России в тот момент были дворяне.

В 1785 г. Екатерина II издала Жалованную грамоту дворянству. В этом документе императрица подтвердила свободу дворян от обязательной службы, уплаты налогов и выполнения различных повинностей. К дворянам запрещалось применять телесные наказания. Были узаконены официальные сословные организации — уездные и губернские дворянские собрания, формировавшиеся на выборной основе.

Читайте также: