Почему в россии много обвинительных приговоров

Обновлено: 28.06.2024

Одной из самых популярных характеристик российского правосудия в медиа-пространстве является его якобы обвинительный уклон. Правозащитники и адвокаты утверждают, что в нашей стране стабильно выносится менее 1% оправдательных приговоров в год. Они настаивают, что это свидетельствует о необходимости коренной реформы всей судебной системы, либо же как минимум масштабной ротации ее кадров.

Статистика

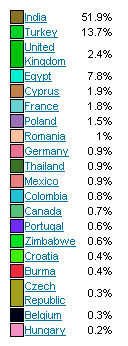

Действительно, за последнее десятилетие в среднем в России выносится около 0,8% оправдательных приговоров в год. Однако во многих других странах, в том числе европейских, процент оправдательных приговоров такой же или даже еще ниже: в Германии – 0,9 %, в Португалии – 0,6 %, в Чехии – 0,3%, в Бельгии – 0,3%, в Венгрии – 0,2%.

Возникает вопрос, может ли статистика оправдательных приговоров хоть как-то характеризовать гуманность государственной судебной системы. Ответить на этот вопрос позволяет наглядный заокеанский пример. В очень схожих между собой по менталитету, культуре и составу населения США и Канаде кардинально отличается статистика оправдательных приговоров: 20% - в США, 0,7% - в Канаде. При этом, думается, никто не решится утверждать, будто в США судьи профессиональнее и в 30 раз гуманнее канадских, где за решетку отправляют практически всех обвиняемых, чье дело дошло до суда.

Очевидно, что процент оправдательных приговоров – один из самых бесполезных показателей для оценки качества работы судей. Попробуем объяснить почему.

В разных странах действуют мало схожие между собой правовые системы. Где-то в суд передаются практически все дела, чтобы в ходе состязательного правосудия судья определял, виновен ли обвиняемый. В других странах, в том числе и в России, дела перед передачей в суд тщательно фильтруются. Поэтому одной из первейших задач судьи заключается в необходимости проверять, не ошиблись ли следствие с прокуратурой при подготовке документов.

В нашей стране дело сначала тщательно расследуется, а уже потом идет в суд, где судья должен оценить масштаб и злостность преступления, практически доказанного на более ранних стадиях, чтобы определить целесообразную форму наказания.

Другими словами, те дела, по которым в США выносят оправдательные приговоры, в России просто не дошли бы до суда: они были бы закрыты раньше. Получается, оправдательные приговоры у нас выносит не судья, а следствие и прокуратура. И статистика закрытых на этой стадии дел никак не уступает числу оправдательных приговоров, например, в США.

Рассмотрим этот процесс детальнее.

Как устроена российская судебная система

Российское правосудие представляет собой структуру из трех форматов рассмотрения дела возможного преступника: следственные органы, прокуратура и суд – каждый по своим критериям – оценивает возможность для оправдания подозреваемого/обвиняемого.

Вначале органы предварительного расследования (полиция, Следственный комитет, ФСБ, ФСКН, таможня) принимают решение о возбуждении уголовного дела. Если оснований для этого недостаточно, уголовное дело могут и не возбудить.

Кроме того, предварительное расследование зачастую заканчивается прекращением уголовного дела, в том числе с полной реабилитацией лица, чего, например, нет в США. По статистике, МВД направляет в суд 20-25% уголовных дел из числа возбужденных и расследованных ведомством. ФСКН – около 25%, Следственный комитет – примерно 50%.

При этом, статья 133 УПК РФ об основаниях реабилитации лица фактически уравнивает постановление о прекращении дела с оправдательным приговором. Таким образом, на данной стадии доля оправдательных приговоров составляет около 50%.

После того, как дело передается в прокуратуру, прокурор может утвердить обвинительное заключение, либо же вернуть дело следователю с требованием продолжить работу над ним или, наоборот, прекратить.

Прокуратура выясняет, достаточно ли было оснований для возбуждения дела или для отказа органами расследования. Проверяется непредвзятость следствия в этом деле, наличие всех необходимых доказательств.

Таким образом, перед передачей дела в суд, не меньше трех разных специалистов (следователь, руководитель следственного органа и прокурор), рискуя выговором и штрафами, в случае выявления невиновности обвиняемого, внимательно изучают дело на наличие достоверного состава преступления.

Получается, для того, чтобы в суд попало дело на невиновного человека, как минимум три сотрудника разных ведомств должны проявить полный непрофессионализм. Именно проверкой качества их работы и занимается первым делом суд при рассмотрении дела.

Но даже из примерно миллиона дел в год, что доходят в нашей стране до суда, полноценные обвинительные приговоры выносятся лишь примерно по 200 тысяч. Остальные 800 тысяч приходятся на сделки со следствием и прекращенные по разным причинам дела. Таким образом, в России обвинительными приговорами в 2015-16 годах закончились только 4% возбужденных уголовных дел.

Задача судей

Основной же задачей судей в России является определение такого наказания, которое могло бы наиболее эффективно обеспечить безопасность общества, при сохранении возможности для преступника продолжить социальную жизнь.

О том, что эту функцию российские суды исполняют крайне успешно, демонстрируя свой достаточно высокий уровень гуманизма (даже в мировых масштабах), говорит сухая статистика. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в России число заключенных, находящихся в местах лишения свободы, уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и составило на 1 марта 2017 года около 626 тысяч человек.

Если в 2003 году в России было 600-650 заключенных на 100 тысяч человек, то к настоящему времени их количество сократилось до 450. Для сравнения, в США сидят 700 человек на 100 тысяч населения.

Миф об обвинительном уклоне

В заключение вернемся к определению цели публичных заявлений о фантомной жестокости российского правосудия. Очевидно, что угроза якобы неминуемого обвинительного приговора существенно повышает стоимость услуг адвокатов, которые обещают своим клиентам найти возможность избежать тюрьмы или минимизировать наказание.

Не менее очевидны выгоды правозащитников, которые приписывают себе в заслуги дела, закрытые на стадии предварительного следствия. Причем известно множество случаев, когда полицейские и следователи закрывали дело, даже не зная о протестах правозащитников, либо заявления последних о своей помощи обвиняемым появлялись в медиа-пространстве после того, как проверка показывала, что материалов для возбуждения дела недостаточно.

Понятно, что имеются и другие, более серьезные, выгодоприобретатели критики российской судебной системы. Например, те, кто не смог занять место судьи по своим профессиональным качествам. Или желающие затеять реформу всей системы, чтобы найти возможности для проникновения в нее и/или манипулирования процессом.

В любом случае, простейший математический анализ работы российской судебной системы показывает, что ее гуманность соответствует высочайшим мировым стандартам и по числу оправданных не уступает ведущим странам Европы и Америки.

Статистика оправдательных приговоров по уголовным делам в российских судах говорит о том, что более 99% всех судебных процессов заканчивается либо вынесением обвинительного приговора, либо прекращением дела по нереабилитирующим основаниям. Особо любопытные умы даже подсчитали, что процент оправдательных приговоров при Сталине был больше, чем сейчас.

Почему же в России так мало оправдывают в судах? Время от времени этим вопросом задаются ученые-правоведы и практикующие юристы. И действительно, почему? Означает ли это, что система массово осуждает невиновных людей?

Статистика оправдательных приговоров в России – что за ней стоит?

Сравнивая процент оправдательных приговоров в мире и в России, следует иметь в виду, что наша система уголовного судопроизводства кардинально отличается от англо-саксонской, где институт предварительного расследования дела урезан до минимума, а основное действо по представлению и оценке доказательств происходит в судебной инстанции.

В России все происходит с точностью до наоборот. У нас судебному разбирательству предшествует сначала стадия возбуждения уголовного дела, а затем кропотливое предварительное расследование, которое может длиться месяцами и даже годами, в ходе которого следователи полностью формируют доказательственную базу, которую представляют прокурору для изучения и принятия решения о возможности направления дела в суд.

Весь этот, не доходящий до суда бумажный массив, благополучно оседает в архивах в виде материалов об отказе в возбуждении уголовного дела , а также приостановленных и прекращенных уголовных дел. И лишь оставшаяся часть дел, по которым прокуратура более или менее уверена в их судебной перспективе, передается в суд для рассмотрения по существу.

Безусловно, такие особенности национального уголовного процесса во многом объясняют столь ничтожный процент оправданных в суде

Особо наблюдательный и сметливый читатель тут же спросит - а зачем же при такой системе нам вообще нужен суд, если следствие и прокурорский надзор у нас находятся на столь высоком уровне, что пропускают через свой фильтр в суд только такие дела, по которым имеется стопроцентная уверенность в виновности человека? Пусть тогда прокурор сразу и приговор выносит!

И этот читатель отчасти прав.

Свидетель дал в суде показания, которые отличаются от тех, что записаны в протокол его допроса?

Нет проблем - прокурор попросит зачитать их и в 99% случаев суд примет за основу не то, что сказал свидетель в суде, а то, что было записано на бумаге следователем. Точно так же это работает и в отношении признательных показаний и явки с повинной самого обвиняемого.

При такой системе, вопрос о виновности человека, де-факто, решается вовсе не в суде, а гораздо раньше - в непроницаемой тиши следственно-прокурорских кабинетов.

С того момента, как прокурор поставил свою подпись на обвинительном заключении, шансы на оправдание обвиняемого в судебной инстанции (не считая суда присяжных) практически равны нулю, поскольку, приговор суда будет практически предопределен теми доказательствами, которые уже имеются в деле.

Ну и пожалуй, главным пороком всей этой системы является то, что прокурор решает судьбу дела и человека, ориентируясь лишь "по бумаге", которая, как известно, все стерпит. Придя затем в суд, где он сталкивается уже с живыми свидетелями и доказательствами, принципиально изменить свое мнение и позицию прокурор не сможет, поскольку намертво связан собственной подписью, поставленной на обвинительном заключении.

Разумеется, действующие прокуроры и судьи публично никогда в этом не признаются и будут твердить заученные мантры про исключительную важность судебной стадии производства, но в душе каждый из них прекрасно понимает, как работает эта система.

Именно за это многие юристы и критикуют систему нашего уголовного судопроизводства и именно поэтому в последнее время в юридическом сообществе все чаще раздаются голоса, призывающие коренным образом пересмотреть сам принцип уголовного судопроизводства, переместив процедуру собирания и предоставления доказательств из непроницаемой тиши следственных кабинетов в публичное пространство суда.

Существует ли обвинительный уклон в российском правосудии?

Чисто с формальной стороны вопроса, никакого обвинительного уклона в нашей судебной системе не существует, поскольку, в УПК РФ прописаны тезисы о равноправии сторон и состязательности процесса.

Одной из главных причин, обуславливающей существование обвинительного уклона нашего суда, многие эксперты называют менталитет людей в мантиях. Не секрет, что большинство из них осознают себя не в качестве независимых и беспристрастных арбитров, как это должно быть в идеале, а в качестве неотъемлемой части государственной машины уголовного преследования.

Как добиться оправдания в суде?

Как показывает практика, оправдательные приговоры в обычном суде становятся следствием либо грубых процессуальных просчетов, допущенных на стадии расследования, либо в случае явно ошибочной квалификации деяния.

Выявить их и использовать в интересах обвиняемого – тонкая задача, которая под силу только квалифицированному адвокату.

В том случае, если полученные в ходе следствия доказательства с формальной стороны были закреплены безупречно, шансы получить оправдательный приговор в российском суде стремятся к нулю.

Почему присяжные так часто оправдывают подсудимых?

Почему так происходит? Откуда такая огромная разница?

Если обычный судебный процесс носит в значительной степени ревизионный характер, то присяжным не слишком интересно, что там насобирал в уголовном деле следователь. Они смотрят процесс, как спектакль, обращая внимание, в первую очередь, на живые доказательства, которые предстают перед ними в суде, не слишком доверяя тому, что написано следователем в огромных томах дела.

Подводя итог сказанному, хотелось бы констатировать, что столь мизерное количество оправдательных приговоров, выносимых российскими судами, не говорит о безусловно репрессивном характере нашего правосудия, а лишь является неизбежным следствием тех принципов, которые заложены в основу работы отечественного уголовного процесса.

Суды присяжных в России рассматривают наиболее тяжёлые категории дел: убийство, бандитизм, похищение людей. Зачастую для фигурантов таких дел эти суды — последняя надежда на оправдательный приговор. Однако нередки случаи, когда оправданный заседателями человек вновь попадает в зал суда. Почему так происходит — разбирался RT.

14 апреля Артёма Клепче из Пскова оправдали присяжные по обвинению в двойном убийстве.

По версии следствия, он зарубил топором двоих человек, в том числе лицо, находящееся для убийцы в заведомо беспомощном состоянии, сообщила RT объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Согласно версии обвинения, указанное преступление совершено в период не снятых и не погашенных в установленном законом порядке судимостей.

При освобождении из мест лишения свободы в отношении него установлен административный надзор.

Если бы мужчину признали виновным, ему грозило бы суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако присяжные сочли, что доказательств его вины недостаточно, и в октябре 2020 года вынесли вердикт о непричастности подсудимого к совершению преступления. Псковича освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Прокуратура обжаловала вердикт. Дело направили на новое рассмотрение, однако присяжные снова его оправдали.

Четырежды оправданный

Такие случаи, как с Клепче, происходят постоянно. В июле прошлого года в Крыму присяжные в четвёртый раз оправдали 26-летнего мужчину, обвиняемого в избиении и убийстве 54-летнего гражданина.

Верховный суд республики трижды возвращал дело на новое рассмотрение, в последний раз даже пришлось поменять территориальную подсудность, поскольку в районном суде первой инстанции не осталось судей, которые не рассматривали это дело (по закону рассматривать нужно каждый раз новым составом суда. — RT).

Летом 2018 года присяжные заседатели во второй раз оправдали москвича, обвиняемого в убийстве трёх человек — своих родителей и брата.

Но не всегда оправдательный приговор остаётся в силе даже после повторного вынесения. Так, летом 2019-го студентку из Самары приговорили к восьми годам колонии за сбыт наркотиков в особо крупном размере, несмотря на то что перед этим её дважды оправдал суд присяжных.

При этом в судах присяжных шансы на оправдание в десятки раз выше, чем в обычных.

Так, по данным судебного департамента Верховного суда, в 2020 году количество оправдательных приговоров составило всего 0,34% от всех вынесенных судебных решений.

Но, как подсчитали в Институте проблем правоприменения, доля оправдательных приговоров в судах с участием присяжных в первой половине 2020 года на областном уровне составила 21,9%, на районном — 29,8%. Однако значительную часть таких решений в дальнейшем отменили.

Так, за первую половину 2020 года апелляционные инстанции отменили 87,8% всех оправдательных приговоров, вынесенных районными судами с участием присяжных. Всего за этот период было вынесено 57 таких решений, 50 приговоров было отменено.

При этом обвинительные вердикты отменяют существенно реже, следует из той же статистики. Так, в первом полугодии 2020 года было отменено только 19,5% таких решений, вынесенных присяжными районных судов.

Мнимые нарушения

Судья в отставке, профессор НИУ ВШЭ и заслуженный юрист России Сергей Пашин пояснил RT, что в соответствии со ст. 389.25 УПК РФ правовых оснований для отмены приговора присяжных всего два.

Адвокат Алексей Уколов отмечает, что зачастую эти нарушения — мнимые.

В качестве примера он приводит недавнее дело из собственной практики, когда его подзащитного, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ), трижды оправдали присяжные.

В первый раз, по словам Уколова, дело рассматривала коллегия из шести человек в районном суде, вынесшая оправдательный вердикт. Но затем приговор обжаловали прокуратура и потерпевший.

Есть и другие обстоятельства, на основании которых суды отменяют оправдательные приговоры.

Также суд может счесть нарушением указание на то, что преступление совершил другой человек.

По закону присяжный должен быть не моложе 25 лет, не состоять на учёте в ПНД, быть дееспособным и не иметь непогашенных, а также неснятых судимостей. Однако основанием для отмены оправдательного приговора могут стать и данные о личности присяжных, не содержащиеся в этом перечне, говорит Сергей Пашин.

Месть за оправдание

Но даже если оправдательный приговор устоял, нет гарантий, что на этом уголовное преследование закончится. Пример — дело московского предпринимателя Ильи Аверьянова.

Сам бизнесмен заявлял, что стал жертвой рейдерского захвата, его разорили с помощью поддельных документов и пытаются отнять фабрику, а выстрел в охранника был трагической случайностью. Аверьянова арестовали в декабре 2017-го, ему грозило до 20 лет лишения свободы. В январе 2020 года его оправдали присяжные в Мосгорсуде.

Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда присяжных, признавших невиновным бизнесмена Илью Аверьянова. В 2017 году между.

Потерпевшие пытались дважды обжаловать приговор — в апелляционной и кассационной инстанциях, но летом 2020-го Верховный суд окончательно оставил его в силе.

Слабые доказательства

Вместе с тем среди вердиктов присяжных и вынесенных на их основании приговоров немало парадоксальных, вызывающих в обществе удивление и недоумение. Так, многие граждане возмущались оправданию Николая Мишина, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки из Краснодарского края.

В Краснодаре суд огласил приговор Николаю Мишину, ранее обвинённому в убийстве восьмилетней девочки. На основании вердикта присяжных.

Или убийство мужчины прохожим на Курском вокзале: человека лишили жизни лишь за то, что, по мнению нападавшего, он был нетрадиционной сексуальной ориентации. Преступление совершалось в условиях очевидности, прямо под камерами видеонаблюдения. Как писали СМИ, улик у обвинения хватало — это и орудие преступления, и записи камер, и показания свидетелей. Но присяжные всё равно оправдали убийцу.

Несколько дней назад в Совете Федерации вновь была поднята эта тема. Сенатор Антон Беляков заявил, что 99,4 процента приговоров в России — обвинительные. Эту информацию подтвердила и заместитель председателя Верховного суда Карелии по уголовным делам Светлана Шмотикова, которая собиралась стать членом Верховного суда России. Более того, она отметила, что если бы следствие было более качественным, то процент оправдательных приговоров вообще свелся бы к нулю.

Блогер Павел Шипилин попросил прокомментировать тезис про "обвинительный уклон" доктора юридических наук, заведующего кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Леонида Головко.

"Главная ошибка тех, кто оценивает нашу судебную систему, в том, что они пытаются нагрузить конечный этап процесса — суд. Как будто у нас нет ни следственных органов, ни прокуратуры, которые выполняют роль фильтров на предварительном этапе. А ведь все три уровня в совокупности и составляют российское правосудие", — отметил он.

Первый фильтр — органы предварительного расследования. К ним относятся полиция, Следственный комитет, ФСБ, таможня, наркоконтроль. Здесь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По статистике, из нескольких миллионов выявленных на первой стадии гипотетических нарушений закона решение о возбуждении уголовного дела принимается лишь в половине случаев.

Но если это произошло, следует еще предварительное расследование. Которое может закончиться передачей дела в суд. А может — прекращением уголовного дела с полной реабилитацией лица. Кроме того, в статистике Судебного департамента есть 240 тысяч уголовных дел, которые были прекращены органами расследования.

В качестве сравнения — в США такой процедуры нет. Там дело либо не расследуется вовсе, либо сразу "запускается в суд" для разных судебных процедур.

Один из известных в России случаев — дело бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана. До подлинного судебного разбирательства оно так и не дошло. Хотя обсуждалось на разные лады несколько недель. Вряд ли в нашей стране оказаться в подобной ситуации кому-то пришлось бы по вкусу…

Теперь о втором фильтре — прокуратуре. Здесь в порядке надзора решается, достаточно ли было оснований для возбуждения (или наоборот — отказа) уголовного дела органами расследования.

По окончании расследования материалы дела передаются прокурору. И уж он решает, утверждать обвинительное заключение или вернуть дело следователю с требованием его прекратить.

"Правосудие в повседневной практике занимается далеко не громкими делами, которые у всех на слуху. В прошлом году было выявлено больше миллиона краж, 200 тысяч всевозможных видов мошенничества, 72 тысячи грабежей. Прокурорами было отменено 2,5 миллиона постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Россия — страна большая, преступлений у нас совершается много", — отмечает Павел Шипилин.

Он также считает минимальной вероятность ошибки трех профессионалов — следователя, руководителя следственного органа и прокурора — из-за которой в суд может быть отправлен заведомо невиновный.

Третий фильтр — суд. В прошлом году судами первой инстанции было рассмотрено 962 тысяч уголовных дел. По официальной статистике оправдательных приговоров вынесено лишь 4658.

Но, отмечает блогер, есть разные методики подсчета. Первая, условно, "сенаторская" (поскольку о ней говорил сенатор Антон Беляков). Вторая — "американская".

В первом случае речь идет о соотношении возбужденных уголовных дел и обвинительных приговоров по ним. "В прошлом году органами расследования было возбуждено примерно 2 500 000 уголовных дел. Но до суда дошло около миллиона — следствие и прокуратура "отсекли" примерно полтора миллиона. По 750 000 вынесены обвинительные приговоры. То есть, при помощи фильтров "оправдано" примерно 70 процентов", — отмечает Павел Шипилин.

И следовательно, делает блогер вывод, речь идет не о 99,4 процентах обвинительных приговоров, а 30-ти.

А если оценить количество приговоров только по тем делам, что поступили в суд?

"Можно как в США, где в судебную статистику оправдательных приговоров не входят сделки со следствием — американцы полагают, что раз суда не было, то и в статистике таким делам не место. Хотя приговор был, люди по ним сидят, причем, основная масса осужденных, 97,6 процента — именно в результате сделок со следствием. В американскую судебную статистику идут оставшиеся 2,4 процента, из этих дел и выделяется доля оправдательных приговоров. Как правило, она составляет 15 — 20 процентов от 2,4 процента дел — это примерно 0,5 процента от общего количества дел, поступивших в суды. Таким образом, в США выносится даже чуть меньше оправдательных приговоров, чем в России", — отмечает Павел Шипилин.

По его мнению, объективные выводы можно сделать при совмещении обеих методик подсчетов — "сенаторской" и "американской".

И в результате получается вот что. В 2015 году было зафиксировано примерно пять миллионов преступлений. Из них примерно в половине случаев в возбуждении уголовного дела было сразу же отказано. Из оставшейся половины 962 тысячи дел дошли до суда. То есть первые два "фильтра" дали 80 процентов "оправдательных приговоров".

Что касается судов, то сделки со следствие и прекращение дел по разным причинам дают еще примерно 800 тысяч. Остается 200 тысяч дел, по которым вынесли полноценные обвинительные приговоры. Что составляет примерно четыре процента дел, попавших в поле зрения российской системы правосудия. А это никак не свидетельствует в пользу тезиса об "обвинительном уклоне" российской системы правосудия.

Нисколько не спорю с тем, что в судах, поликлиниках и консерваториях на Руси масса недостатков, но в сфере обвинений и оправданий ситуация совершенно иная, чем многие думают.

Сравним цифры

Например, многие писали, что за прошлый, 2018, год доля обвинительных приговоров в российских судах составила менее 1%. Казалось бы, цифры бьют под дых, однако сравним с этим показателем в других странах.

В Японии доля обвинительных приговоров более 99%, в Канаде — более 97%, в Израиле — 93%, в Китае — 99%… Почему в массе вполне развитых стран суды так мало оправдывают в сравнении с Британией и Америкой (75–80% и менее)?

Банально из-за разницы судебных систем. В англосаксонской системе права обвинение считается выдвинутым на момент появления подозреваемого, и львиная доля следствия проходит на фоне нахождения дела в суде.

Если расследование устанавливает невиновность, то человек считается оправданным.

Однако в континентальной системе права суд включается в дело в самом конце процесса. В России уголовное дело проходит три фильтра: доследственную проверку, следствие и прокурорскую оценку перед передачей в суд.

Дела прекращаются за отсутствием состава преступления, в связи отказом заявителей от претензий и за невозможностью доказать вину подозреваемых.

Эти дела просто не попадают в суд в наших реалиях, но в условиях англосаксонской системы права часть из них пополняла бы статистику оправданий.

Пример: Иван Голунов, обвиненный в торговле наркотиками, был освобожден в результате прекращения уголовного дела. В США он пополнил бы статистику оправданных, в нашем законодательстве — дело считается недошедшим до суда и вообще в статистике рассмотрения уголовных дел учтено не будет.

У ситуации есть обратная сторона, много случаев кражи и мошенничества остаются нераскрытыми, но речь здесь не об этом.

Суд да дело

Теперь разберемся, что на самом деле происходит с обвиняемыми в суде. В России ежегодно публикуются данные о судебных решениях, мы к ним и обратимся.

В 2018 году были рассмотрены дела более 899 тысяч человек, и из них лишь 0,2% было оправдано. Однако это лишь один из классов решений суда, который ведет к освобождению человека. Посмотрим, как это выглядит в цифрах:

— 0,4% (более 3700 человек) оправданы судом или их дела прекращены по реабилитирующим основаниям, то есть признано, что либо события преступления, либо преступного умысла у подсудимых не было;

— в 1,5% случаев дело обвиняемого возвращается в прокуратуру для выяснения и устранения ошибок. Подчеркнем, это не уступка обвинению, чаще всего о таком решении ходатайствует именно защита. И в части подобных случаев дело в суд уже не возвращается;

— 21% подсудимых освобождены, так как их дела прекращены по иным причинам. То есть факт преступления налицо и вина подсудимого тоже, но есть причины дело прекратить. Обычно либо срок давности по преступлению проходит, либо потерпевшие отказываются от претензий (обычно в результате возмещения ущерба).

Пример: подсудимый обвинен в том, что украл у пострадавшего деньги. Оказавшись в суде, он вернул похищенное и, возможно, сверх того, уговорив пострадавшего от претензий отказаться. Факт кражи сомнений не вызывал, и оправдать подсудимого было невозможно, однако из-за примирения сторон (статья УК 76) дело было прекращено судом.

Чисто оправдательных приговоров мало просто потому, что жизнь сильно отличается от судебных драм и детективных романов. Оправдание означает, что дело прошло три описанных выше фильтра, но никто не заметил в нем дыр, которые открылись внезапно в суде.

Это возможно либо при грубейших ошибках всех участников процесса или при сговоре. Увы, такое бывает, но, к счастью, не в большинстве дел.

Нужно понимать, что следователи и прокуроры обычно понимают на основе банального опыта, готово дело для суда или нет. Обвиняемые тоже не сидят сложа руки и, если у них есть алиби или иные доказательства невиновности, сообщают об этом до суда.

Поэтому нормой в любой судебной системе является разъяснение основных фактов о произошедшем до суда. Потому что судья не детектив, ведущий расследование. У него просто не так много возможностей для этого. Он специалист, дающий юридическую оценку собранным фактам.

Можно ли оправдывать больше?

Отвечаем: можно, но немного. По совершенно банальной причине — почти 65% процессов над подсудимыми (более 583 тысяч человек) вообще оправдания не предполагают.

В нашем праве есть такие вещи, как особый порядок судебного производства и судебная сделка. Они предполагают согласие подсудимого с предъявленными обвинениями и, следовательно, отказ стороны спорить о том, что произошло. Речь только о трактовке случившегося и решении, что делать теперь.

Подчеркнем, речь не о признании или непризнании вины в ходе следствия. Речь именно о ситуации, когда улики очевидны, спорить с ними бессмысленно, а особый порядок позволяет надеяться на сокращение наказания (не более 2/3 от максимально возможного срока).

Пример: подсудимый обвиняется в угоне. Он пьяный сел в автомобиль соседа, завел его и врезался в стену, проехав 100 метров. В суде он не стал утверждать, что его подставили коварные недруги. Повинился, заявил о раскаянии, предъявил справки, что начал возмещать ущерб автовладельцу. Суд учел перечисленное и в итоге дал ему условный срок.

Таких дел довольно много и с учетом прогресса в криминалистике (видеокамеры, ДНК, телефонный биллинг), и из-за того, что головоломные дела и хитровывернутые преступники в духе романов Агаты Кристи встречаются редко. Ситуации, вроде описанной выше, — гораздо чаще.

Заметим, что в тех же США в подавляющем большинстве дел также заключается судебная сделка, а процент оправдательных приговоров в статистике считается лишь от дел, по которым такой сделки не было. В России же уровень оправдательных приговоров берется от общей массы.

Взглянем же на реальные, не подчищенные цифры. За год в России вне особого порядка и судебных сделок были рассмотрены дела лишь 315,5 тысячи человек. Из них 62% были признаны виновными, в отношении 29,2% — дело было прекращено, 3,8% — оправданы.

По прочим делам материалы были либо возвращены в прокуратуру, либо обвиняемые направлены на принудительное лечение. Таким образом, освобождаются в результате таких процессов более 30% подсудимых.

При этом из числа осужденных лишь менее 30% получают наказания, связанные с реальным лишением свободы. Штраф, условное наказание и профессиональные ограничения составляют около 40% приговоров.

У российской правоохранительной системы есть масса недостатков, но жесткость и обвинительный уклон как минимум не в числе главных проблем. Существует мнение о наоборот избыточной мягкости правосудия, из-за чего у части бытовых преступников возникает ощущение безнаказанности после прекращения дела или условного срока.

Разумеется, бывают и судебные ошибки, полицейский произвол и масса других неприятных вещей, которые можно встретить в любом государстве. Но это не следствие правильной или неправильной судебной политики как таковой.

Читайте также: