Почему правительство не предоставило крестьянам права отказываться от надела непосредственно при

Обновлено: 25.06.2024

Равно 160 лет назад, 3 марта (19 февраля по ст.ст.) 1861 года, российский император Александр II подписал манифест, отменяющий так называемое крепостное право, подарив крестьянам долгожданную, вожделенную свободу и право распоряжения собственным имуществом. Однако получившие первые свои гражданские права крестьяне вскоре поняли, что им милостиво даровали не совсем то, чего они хотели. И оказалось, что настоящую свободу крестьяне получили лишь после двух революций подряд в начале XX века.

Как говорилось выше, крепостное право на Руси появилось примерно в XI веке. В середине XIX века рассматривались две версии его формирования: указная и безуказная. Первый вариант рассматривает версию, отталкиваясь от закона, принятого в 1592 году, в соответствии с которым крестьянам запретили переходить от одного землевладельца к другому. Второй вариант рассматривает формирование крепостничества как очень длительный и поэтапный процесс, в рамках которого крестьяне постепенно теряли гражданские и имущественные права.

С приходом к правлению династии Романовых ситуация сильно изменилась. Срок сыска беглых крестьян увеличивался с 5 до 15 лет, однако во многих челобитных того времени сказано, что срок сыска становился бессрочным, и царь Алексей Михайлович не препятствовал этому. В 1649 году в Соборном Уложении было сказано, что господин имел право вернуть беглого крестьянина вместе со всеми потомками и нажитым за все это время добром. Сделать это можно было только после предоставления доказательств, и они, конечно же, почти всегда находились. Свободный от долгов крестьянин также был лишен права менять место жительства – он навсегда становился фактически собственностью своего. Крестьянин становился навечно прикрепленным к поместью по результатам переписи населения 1620-х годов.

Крепостное право периода XVII-XIX веков

Законодательство России встало целиком и полностью на сторону помещиков – правящего класса. В дальнейшем императрица Екатерина II провела полную секуляризацию церковных земель, в результате чего в ведение Коллегии экономии вошло более двух миллионов душ монастырских крестьян. Право владения крепостными становилось монополией государства. Тут же стоит отметить, что крепостные крестьяне отличались от классических рабов лишь наличием собственного хозяйства. Земля по-прежнему принадлежала помещику.

В период с 1718 по 1724 годы в России была проведена податная реформа – финансовая реформа императора Петра I, которая проводилась для строительства флота, обустройства армии, ведения Северной войны против Швеции , которая, кстати, по окончанию этой войны навсегда утратила статус великой державы. Если говорить по-другому, то Петр I обложил население налогами.

Во времена податной реформы крепостные крестьяне окончательно были прикреплены к земле. С 1747 года помещики имели право продавать крестьян кому угодно в рекруты – лица, принятые на воинскую службу по найму или по повинности. Другими словами, крестьян продавали на срочную службу, которая длилась не один и даже не два года, а на бессрочной основе. С 1793 года срок службы сократили до 25 лет, далее – до 20, 12, 7 и 5 лет. Дворянство, купечество, церковнослужители, жители Бессарабии и Сибири освобождались от воинской повинности, крестьяне – нет.

С 1760 года помещики получали право ссылать крепостных крестьян в Сибирь. Спустя пять лет помещики получили право ссылать крестьян еще и на каторжные работы. С 1767 года крестьян еще сильнее ограничили в своих правах: им запретили подавать челобитные на помещиков на имя императора или императрицы.

Предпосылки к отмене крепостного права

Первые шаги к отмене крепостного права были сделаны императором Павлом I. В 1797 году был подписан Манифест о трёхдневной барщине – указ, в соответствии с которым крепостных крестьян запрещалось принуждать к труду в воскресные дни. Крестьянам предоставили возможность проводить воскресные дни за службой в церкви, высадкой собственного урожая или за любыми собственными занятиями.

Император Александр I в 1803 году подписал Указ о вольных хлебопашцах – крестьян теперь можно было отпускать поодиночке или селениями с выдачей земельного участка. За освобождение крестьяне платили выкуп или отдавали долг повинностью – воинской службой.

Реализовать этот указ в полной мере не удалось. Впоследствии царское правительство приняло решение о дальнейшем послаблении жестких законов в отношении крестьян. В мае 1833 года император Николай I запретил продажу крестьян с торгов, отбирать у них наделы, в том числе, запрещалось разлучать членов семьи. Помещики протестовали, но численность крепостных серьезно упала. К концу царствования Николая I число крепостных крестьян в России составляло 35-45% от общего населения страны. При Петре I более 55% жителей империи являлись крепостными крестьянами.

Государству для отмены крепостного права нужно было лишь провести национализацию имущества помещиков. После выкупа имений у помещиков большинство крепостных становилось бы государственными, по сути – свободными. Именно такой план вынашивал граф Павел Киселев , который отвечал за управление государственным имуществом при императоре Николае I. Помещики продолжали протестовать, и новое правительство императора Александра II решило как можно скорее закрыть вопрос с крепостными крестьянами.

Отмена крепостного права в России

Систему крепостного права в России одолел кризис. Крестьянские волнения усиливались, особенно во время Крымской войны. Власти звали крестьян на войну, а те надеялись получить свободу. В период с 1845 по 1854 годы в России произошло 348 крестьянских выступлений, а с 1855 по 1860 годы – уже 474 выступления.

В соответствии с Манифестом и Положением крестьяне перестали:

Средний размер крестьянского надела после отмены крепостного права составлял 3,3 десятины на душу населения, что оказалось меньше, чем было до реформы. Крестьян переселяли на неплодородные земли, так как это средство производства, как правило, забирали себе помещики. Крестьян лишали выпасов, лесов и водоемов, а также загонов – всего, что требовалось для выживания в тогдашних суровых условиях. Кроме того, публичная порка крестьян в случае их провинности перед законом оставалась и после отмены крепостного права. А самое главное – результат реформы оказался таким, что крестьяне были вынуждены возвращаться обратно к помещикам, иначе их бы ждала голодная смерть.

Осуществление реформы

Только в 1861 году число крестьянских выступлений составило 1 176. Волнения не утихали в 1862 году, часто приходилось прибегать к использованию регулярной армии. Социальный анархист Михаил Бакунин писал, что в России грядет крестьянская революция, а историк Петр Зайончковский был уверен, что войска перейдут на сторону бунтовщиков.

Цена земли по выкупу составляла на тот момент 867 миллионов рублей, тогда как ее рыночная стоимость равнялась 544 миллиона рублей. После Польского восстания 1863 года были изменены условия Крестьянской реформы, в Литве , Белоруссии и на Правобережной Украине . В частности, вводился обязательный выкуп, размер платежей упал на 20%, обезземеленные крестьяне получали наделы в полном объеме, а те, кто остался без земли до 1857 года – частично.

Многие историки уверены, что реформа Александра II не освободила крестьян от крепостничества, а только лишь определила ущербный механизм освобождения. Реформа также стала причиной появления чересполосицы – расположения участка одного хозяина вперемешку с другими участками.

Отмена крепостного права также заложила фундамент для дальнейшего формирования в России рабоче-крестьянского движения. И в 1917 году самой грозной силой были не партии, а простой народ, который наотрез отказался больше быть безвольной скотиной. Большевикам удалось оседлать эту силу, убедить, что их цели наиболее максимально сходятся с чаянием простого люда. И первое в мире государство рабочих и крестьян победило охвативший Европу фашизм, построило самолеты, корабли, ракеты, запустило человека в космос, возвело гидроэлектростанции, обеспечило всех жильем и организовало ядерный щит, который защищает всех нас вот уже спустя 30 лет после того, как этого государства не стало.

Об отмене крепостного права говорили с начала 19-го века и только в середине Александр II смог осуществить реформу. Миллионы российских крестьян получили свободу. Но как же проходила подготовка реформы? На каких условиях освобождались крестьяне? Так ли легко им стало жить в первые годы после отмены крепостничества?

Было несколько причин отмены крепостного права: оно мешало экономическому развитию страны, грозило нарушением общественного спокойствия, образованная часть общества относилась к крепостничеству как к рабству, грозило для страны скатыванием в разряд второстепенных держав, увеличивалась военно-техническая отсталость России от европейских стран. Реформу готовили несколько лет, и в 1861 году Александр II издал Манифест. Крестьяне стали свободными, но должны были выкупать землю. Экономическое положение крестьян начинает ухудшаться из-за тяжёлых условий выкупа, в связи с этим начинаются бунты. Однако, реформа была нацелена на перспективу и ее результаты должны были сказаться через несколько лет. В стране начнут развиваться капиталистические отношения (наемный труд, увеличится количество фабрик и заводов), повысится урожайность зерновых культур. Но при этом в первое десятилетие проведения реформы ухудшилось экономическое положение крестьян.

Что такое крепостное право

Крепостное право — это форма зависимости крестьян, при которой они прикреплены к земле и подчинены административной и судейской власти помещика. В царской России крепостничество широко распространилось к 16 веку, официально подтверждено Соборным уложением от 1649 года.

В чем же заключалось крепостное право?

В большинстве европейских стран крепостное право было отменено в начале первой половины 19 столетия. Первые шаги к ограничению и последующей отмене крепостного права в России были сделаны Павлом I и Александром I в 1797 и 1803 гг. подписанием Манифеста о трехдневной барщине об ограничении подневольного труда и Указа о вольных хлебопашцах, в котором прописано правовое положение отпускаемых на волю крестьян. В 1816-1819 гг. крепостное право было отменено в прибалтийских губерниях Российской империи. В течение царствования Николая I было создано около десятка различных комиссий для решения вопроса об упразднении крепостного права, но все они оказались бесплодными ввиду противодействия помещиков.

— даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, работающего личным инвентарём в хозяйстве земельного собственника. Барщина исчислялась либо продолжительностью отработанного времени, либо объёмом работы.

В период подготовки реформы по отмене крепостного права была проведена 10-ая народная перепись, которая проходила с 1857 по 1859 год. Перепись 1857—1859 года проводилась Центральным статистическим комитетом и имела целью установить текущий состав населения и долю в нём крепостных.

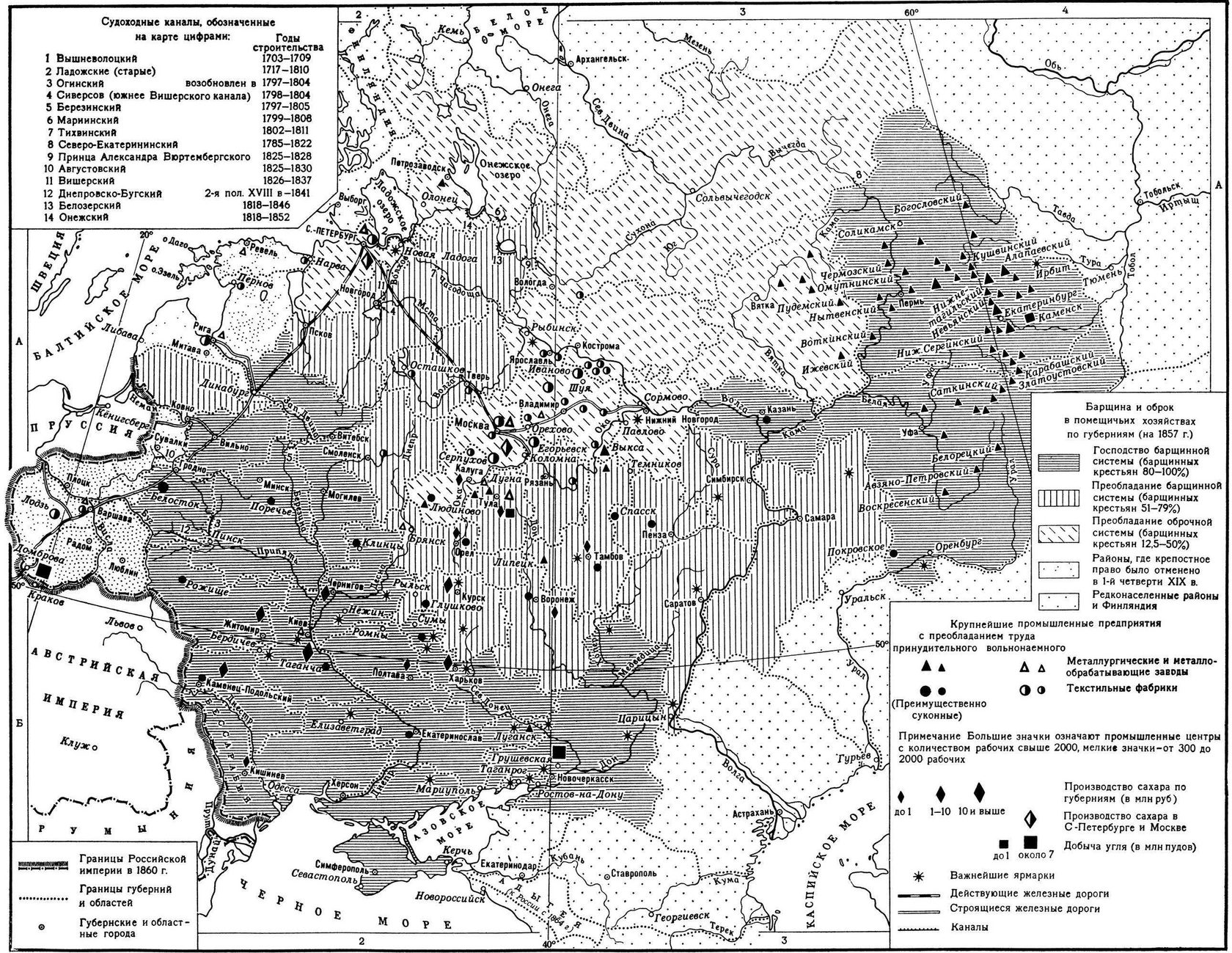

Следует отметить, что доля крепостных в общем народонаселении России была различна в разных её частях. Так, в Польше, Прибалтике, Финляндии, на территории Средней Азии и современного Казахстана крепостных практически не было. Значительно выше доля крепостных была в центральных регионах. Если в целом по России доля крепостных накануне отмены крепостного права составляла 34,39 %, то в отдельных губерниях, например в Смоленской и Тульской, она составляла 69 %. Так, численность крепостного населения на указанный период составляла 67 081 167 человек, из них крепостных 23 069 631. Численность государственных крестьян составляла 9 345 000 человек.

По итогам 10-ой ревизии в России в 1858 году насчитывалось 65 губерний и областей. Из них в 56 губерниях и областях имелись крепостные, а в девяти губерниях и областях крепостных не было, а именно: в трёх прибалтийских губерниях, земле Черноморского войска, Приморской области, Восточной Сибири, Семипалатинской области и Области Сибирских Киргизов, а также в Дербентской и Эриванской губерниях. В четырёх губерниях и областях (Архангельской, Шемахинской, Забайкальской и Якутской) практически не было крепостных, имелось лишь незначительное количество (несколько десятков) дворовых людей (слуг), поэтому эти губернии и области можно также исключить из числа губерний и областей с крепостным населением. Таким образом крепостные были в 52 губерниях и областях из 65.

Сколько крепостных крестьян проживало в Российской империи согласно 10-й народной переписи 1857-1859 гг.?

Экономическая и общественная ситуация

В 1855-1861 гг. крестьянские бунты возникали уже по всей стране и достигли своего пика (в 1860 году произошло только 126 крестьянских бунтов). Поводом к этому стал царский манифест от 25 января 1855 о создании подвижного ополчения. Крестьяне восприняли содержание манифеста как освобождение от крепостной зависимости. Они массово записывались в "казаки", отказываясь выполнять повинности. В феврале 1855 г. в Киевской губернии выступления крестьян распространились на девять уездов. Правительство бросило 16 эскадронов кавалерии, дивизион пехоты, две роты саперов. Произошли кровавые столкновения между восставшими и войсками, 39 крестьян были убиты, 63 - ранены. Это движение получило название "Киевская казачество". На апрель 1856 приходится второе выступление крестьян - так называемый поход "в Таврию за волей". После окончания Крымской войны среди крестьян разошлись слухи, что можно переселиться на Крымский полуостров, правительство окажет значительную помощь и освободит от крепостничества. Летом 1856 г. у Перекопа собрались десятки тысяч крестьян. Только правительственным войскам удалось приостановить это движение

С развитием технологий необходимость в ручном труде отпала, домашние хозяйства приносили все меньше прибыли, а вот на заводах, которые активно начали строиться благодаря индустриализации, не хватало рабочих рук. Этими руками могли бы стать крестьяне, но они не имели права уйти от помещиков. Помещики тоже были недовольны, так как крепостное хозяйство теряло свою экономическую привлекательность. Среднегодовые сборы зерновых по стране составляли 2,5 - 2,7 четверти при норме в 3 четверти (1 четверть = 8 пудам = 131 кг). К 1855 году дворянами было заложено в банки около 65% крепостных крестьян.

Либеральное направление , в которое входили западники и славянофилы выступали за отмену крепостного права. Западники выступали за обязательную отмену крепостного права и поощрение использования наемного труда. Славянофилы выступали за отмену крепостного права, но при этом, как они считали, необходимо было сохранить привычный уклад крестьянской жизни – общину. Каждую общину необходимо наделить землей за выкуп.

Консервативное направление поддерживало мнение большинства дворян, которые осознавали необходимость изменений в стране, но считали что это следует делать постепенно, не ломая основы помещичьего землевладения. Более конкретно обосновал консервативную программу в своих записках Александру II в 1855-1856 гг. полтавский помещик М. П. Позен. Он предлагал освободить крестьян с землей с наделом за выкуп, выплачивать который стоило бы 20 лет.

Революционное направление . Сторонники этого течения (Герцен, Чернышевский, Добролюбов) подвергали беспощадной критике весь общественно-политический строй, отвергали всякие компромиссы и проекты освобождения крестьян сверху, действиями правительства. Наиболее желательной они считали ликвидацию крепостного права путем крестьянской революции.

Таким образом, все общественные течения сводились к необходимости преобразований. Боязнь взрыва крестьянского недовольства объединяла либералов и консерваторов. Различия были в глубине, путях и темпах проведения неизбежных реформ.

Проекты и подготовка реформы

30 января 1856 года Александр II выступил с речью перед московским дворянством о необходимости упразднения крепостного права.

Проект крупного полтавского помещика М. П. Позена отражал интересы помещиков чернозёмной полосы, где преобладало барщинное хозяйство, связанное с рынком, и где земля ценилась особенно высоко. Он был подан царю в двух записках в 1856 и 1857 годах. Этот документ выражал желание помещиков чернозёмной полосы не только сохранить максимальное количество земли в своих руках, но и незаинтересованность в полном обезземеливании крестьян, так как сохранение крестьянского хозяйства необходимо было для обеспечения помещиков рабочими руками. Крестьяне должны были быть освобождены с землей, но за большой выкуп.

Третьего января 1857 года под руководством императора учрежден Секретный комитет по крестьянскому делу, для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян. В состав комитета вошли в основном консерваторы, желавшие растянуть подготовку реформы на несколько лет. Чиновники рассматривали проекты крестьянской реформы, оставшиеся от предыдущих царствований.

Осенью 1857 года был обнародован царский рескрипт, предусматривавший создание в губерниях выборных дворянских комитетов для обсуждения проекта реформы, при этом оговаривалось важное положение будущего проекта: крестьяне получали личную свободу без выкупа, но без земли.

Согласно рескрипту императора в декабре 1857 года по всей России создаются дворянские губернские комитеты для обсуждения крестьянской реформы (к началу 1859 года они появились в 45 губерниях). В январе 1858 года Секретный комитет переименован в Главный комитет по крестьянскому делу во главе с великим князем Константином Николаевичем (брат Александра II, один из ярых сторонников отмены крепостного права).

2 февраля 1859 года были организованы Редакционные комиссии при Главном комитете для рассмотрения материалов, предоставленных губернскими комитетами для выработки единого для всей России "Положения" об отмене крепостного права. Возглавил работу Редакционных комиссий Я. И. Ростовцев, член Государственного совета, который поначалу являлся противником отмены крепостного права, но впоследствии изменивший свою точку зрения на противоположную.

Ростовцев привлек к работе в комиссиях сторонников проведения реформы из числа либеральных чиновников и помещиков (Н. А. Милютина, Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкасского, Я. А. Соловьева, П. П. Семенова (будущего Тянь-Шанского). Они были названы современниками "красными" поскольку выступали за освобождение крестьян, за выкуп и превращение их в мелких земельных собственников, при сохранении помещичьего землевладения. Эти идеи отличались от тех, которые были высказаны большинством дворян, участвовавших в работе губернских дворянских комитетов и заключались в освобождении крестьян без земли.

10 октября 1860 года работа редакционных комиссий были завершена, все подготовленные материалы переданы в Главный комитет. Заседания комитета проходили каждый день. 14 января 1861 года царь подписал протоколы комитета. Законопроект был рассмотрен и утвержден в Государственном Совете (предпоследняя законодательная инстанция).

Одним из условий реформы было сохранить крестьянскую общину как гарантию против обезземеливания крестьян и удобства сбора налогов. По замыслу реформаторов земля будет находится в ведении общины, которая будет распределять наделы между крестьянами в пользование в соответствии с количеством мужских ревизских душ.

Для подготовки отмены крепостного права Александр II в январе 1857 года образовал специальный правительственный орган

Отмена крепостного права

Алексей Кившенко. Чтение манифеста 1861 года Александром II на Смольной площади в Санкт-Петербурге. 1880

Личные свободы . Помещичьи крестьяне получали личную свободу и наделялись гражданскими правами. 23 млн. крепостных крестьян становились свободными сельскими обывателями, получая возможность обращаться в суд, вступать в брак по собственному усмотрению и даже занимать гражданские должности.

Земля для крестьян . Помещичьи крестьяне освобождались (полевым наделом), размер которого в зависимости от региона России был разный и колебался от 3 до 12 десятин (1 десятина = 1 га). В черноземных губерниях размер надела был меньше, а нечерноземных губерниях больше. При этом если размер крестьянского участка был больше установленной законом нормы, то помещик имел право отрезать излишек.

Равно 160 лет назад, 3 марта (19 февраля по ст.ст.) 1861 года, российский император Александр II подписал манифест, отменяющий так называемое крепостное право, подарив крестьянам долгожданную, вожделенную свободу и право распоряжения собственным имуществом. Однако получившие первые свои гражданские права крестьяне вскоре поняли, что им милостиво даровали не совсем то, чего они хотели. И оказалось, что настоящую свободу крестьяне получили лишь после двух революций подряд в начале XX века.

Как говорилось выше, крепостное право на Руси появилось примерно в XI веке. В середине XIX века рассматривались две версии его формирования: указная и безуказная. Первый вариант рассматривает версию, отталкиваясь от закона, принятого в 1592 году, в соответствии с которым крестьянам запретили переходить от одного землевладельца к другому. Второй вариант рассматривает формирование крепостничества как очень длительный и поэтапный процесс, в рамках которого крестьяне постепенно теряли гражданские и имущественные права.

С приходом к правлению династии Романовых ситуация сильно изменилась. Срок сыска беглых крестьян увеличивался с 5 до 15 лет, однако во многих челобитных того времени сказано, что срок сыска становился бессрочным, и царь Алексей Михайлович не препятствовал этому. В 1649 году в Соборном Уложении было сказано, что господин имел право вернуть беглого крестьянина вместе со всеми потомками и нажитым за все это время добром. Сделать это можно было только после предоставления доказательств, и они, конечно же, почти всегда находились. Свободный от долгов крестьянин также был лишен права менять место жительства – он навсегда становился фактически собственностью своего. Крестьянин становился навечно прикрепленным к поместью по результатам переписи населения 1620-х годов.

Крепостное право периода XVII-XIX веков

Законодательство России встало целиком и полностью на сторону помещиков – правящего класса. В дальнейшем императрица Екатерина II провела полную секуляризацию церковных земель, в результате чего в ведение Коллегии экономии вошло более двух миллионов душ монастырских крестьян. Право владения крепостными становилось монополией государства. Тут же стоит отметить, что крепостные крестьяне отличались от классических рабов лишь наличием собственного хозяйства. Земля по-прежнему принадлежала помещику.

В период с 1718 по 1724 годы в России была проведена податная реформа – финансовая реформа императора Петра I, которая проводилась для строительства флота, обустройства армии, ведения Северной войны против Швеции , которая, кстати, по окончанию этой войны навсегда утратила статус великой державы. Если говорить по-другому, то Петр I обложил население налогами.

Во времена податной реформы крепостные крестьяне окончательно были прикреплены к земле. С 1747 года помещики имели право продавать крестьян кому угодно в рекруты – лица, принятые на воинскую службу по найму или по повинности. Другими словами, крестьян продавали на срочную службу, которая длилась не один и даже не два года, а на бессрочной основе. С 1793 года срок службы сократили до 25 лет, далее – до 20, 12, 7 и 5 лет. Дворянство, купечество, церковнослужители, жители Бессарабии и Сибири освобождались от воинской повинности, крестьяне – нет.

С 1760 года помещики получали право ссылать крепостных крестьян в Сибирь. Спустя пять лет помещики получили право ссылать крестьян еще и на каторжные работы. С 1767 года крестьян еще сильнее ограничили в своих правах: им запретили подавать челобитные на помещиков на имя императора или императрицы.

Предпосылки к отмене крепостного права

Первые шаги к отмене крепостного права были сделаны императором Павлом I. В 1797 году был подписан Манифест о трёхдневной барщине – указ, в соответствии с которым крепостных крестьян запрещалось принуждать к труду в воскресные дни. Крестьянам предоставили возможность проводить воскресные дни за службой в церкви, высадкой собственного урожая или за любыми собственными занятиями.

Император Александр I в 1803 году подписал Указ о вольных хлебопашцах – крестьян теперь можно было отпускать поодиночке или селениями с выдачей земельного участка. За освобождение крестьяне платили выкуп или отдавали долг повинностью – воинской службой.

Реализовать этот указ в полной мере не удалось. Впоследствии царское правительство приняло решение о дальнейшем послаблении жестких законов в отношении крестьян. В мае 1833 года император Николай I запретил продажу крестьян с торгов, отбирать у них наделы, в том числе, запрещалось разлучать членов семьи. Помещики протестовали, но численность крепостных серьезно упала. К концу царствования Николая I число крепостных крестьян в России составляло 35-45% от общего населения страны. При Петре I более 55% жителей империи являлись крепостными крестьянами.

Государству для отмены крепостного права нужно было лишь провести национализацию имущества помещиков. После выкупа имений у помещиков большинство крепостных становилось бы государственными, по сути – свободными. Именно такой план вынашивал граф Павел Киселев , который отвечал за управление государственным имуществом при императоре Николае I. Помещики продолжали протестовать, и новое правительство императора Александра II решило как можно скорее закрыть вопрос с крепостными крестьянами.

Отмена крепостного права в России

Систему крепостного права в России одолел кризис. Крестьянские волнения усиливались, особенно во время Крымской войны. Власти звали крестьян на войну, а те надеялись получить свободу. В период с 1845 по 1854 годы в России произошло 348 крестьянских выступлений, а с 1855 по 1860 годы – уже 474 выступления.

В соответствии с Манифестом и Положением крестьяне перестали:

Средний размер крестьянского надела после отмены крепостного права составлял 3,3 десятины на душу населения, что оказалось меньше, чем было до реформы. Крестьян переселяли на неплодородные земли, так как это средство производства, как правило, забирали себе помещики. Крестьян лишали выпасов, лесов и водоемов, а также загонов – всего, что требовалось для выживания в тогдашних суровых условиях. Кроме того, публичная порка крестьян в случае их провинности перед законом оставалась и после отмены крепостного права. А самое главное – результат реформы оказался таким, что крестьяне были вынуждены возвращаться обратно к помещикам, иначе их бы ждала голодная смерть.

Осуществление реформы

Только в 1861 году число крестьянских выступлений составило 1 176. Волнения не утихали в 1862 году, часто приходилось прибегать к использованию регулярной армии. Социальный анархист Михаил Бакунин писал, что в России грядет крестьянская революция, а историк Петр Зайончковский был уверен, что войска перейдут на сторону бунтовщиков.

Цена земли по выкупу составляла на тот момент 867 миллионов рублей, тогда как ее рыночная стоимость равнялась 544 миллиона рублей. После Польского восстания 1863 года были изменены условия Крестьянской реформы, в Литве , Белоруссии и на Правобережной Украине . В частности, вводился обязательный выкуп, размер платежей упал на 20%, обезземеленные крестьяне получали наделы в полном объеме, а те, кто остался без земли до 1857 года – частично.

Многие историки уверены, что реформа Александра II не освободила крестьян от крепостничества, а только лишь определила ущербный механизм освобождения. Реформа также стала причиной появления чересполосицы – расположения участка одного хозяина вперемешку с другими участками.

Отмена крепостного права также заложила фундамент для дальнейшего формирования в России рабоче-крестьянского движения. И в 1917 году самой грозной силой были не партии, а простой народ, который наотрез отказался больше быть безвольной скотиной. Большевикам удалось оседлать эту силу, убедить, что их цели наиболее максимально сходятся с чаянием простого люда. И первое в мире государство рабочих и крестьян победило охвативший Европу фашизм, построило самолеты, корабли, ракеты, запустило человека в космос, возвело гидроэлектростанции, обеспечило всех жильем и организовало ядерный щит, который защищает всех нас вот уже спустя 30 лет после того, как этого государства не стало.

Крепостное право

Становление крепостного права в России историки связывают с событиями XV—XVI веков, когда начало ограничиваться право перехода крестьян из одной вотчины в другую.

165 лет назад Великобритания и Франция объявили войну России, поддержав Турцию. Чуть позже к ним присоединилась Австрия. С этого.

По его словам, крепостное право утратило свою логику в эпоху Екатерины II, которая воплощала в жизнь подписанный её мужем манифест о вольности дворянства.

Как отметил в беседе с RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко, изначально крепостное право было фундаментом, на котором строилась Российская империя, и периода дворянской культуры без него бы не было. Но в конце XVIII века оно превратилось в отжившую традицию, раскалывающую общество и сдерживающую развитие страны.

По словам историков, крестьяне находились практически в неограниченной власти помещиков, которые их покупали и продавали, ссылали в Сибирь, подвергали телесным наказаниям, отбирали у них любое личное имущество. Крепостные долгое время были лишены даже права жаловаться властям на жестокость барина.

Первой попыткой ограничить своеволие помещиков эксперты называют указ императора Павла I, который в 1797 году запретил принуждать крепостных к работе на барина по воскресеньям и рекомендовал ограничить норму эксплуатации крестьян дворянами половиной оставшегося рабочего времени, то есть тремя днями.

Указ о вольных хлебопашцах 1803 года предусматривал освобождение крепостных по обоюдному согласию с помещиком за выкуп. В дальнейшем Александр I освободил крестьян в Прибалтике, запретил давать объявления о продаже крепостных без земли и продавать крестьян на ярмарках, лишил помещиков права отправлять людей в Сибирь или на каторгу.

Николай I называл крепостное право злом, создавал секретные комитеты и издавал указы для ограничения крепостного права, но не затрагивал его основ, считая полное освобождение крестьян преждевременным.

Крестьянская реформа

По его словам, ранее сопротивление дворянства было главным фактором, сдерживающим отмену крепостного права. Однако в ситуации, когда малопродуктивный труд крепостных сдерживал экономическое развитие страны и ставил под риск сам статус великой державы, мнение противников реформ перестало быть решающим.

10 апреля 1883 года в России заработал Крестьянский поземельный банк. Новое финансовое учреждение было призвано решить земельный.

В 1856 году Александр II на встрече с представителями дворянства Московской губернии заявил, что лучше ликвидировать крепостное право сверху, чем ждать, пока это начнёт происходить снизу. Царь стал создавать комитеты по крестьянскому делу, официально занявшиеся разработкой проекта реформы.

В 1858 году общее количество крепостных в России оценивалось примерно в 23 млн человек. Из 65 российских губерний и областей в девяти вообще не было крепостных (в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в казачьих землях и на части Закавказья), ещё в четырёх жили всего по несколько лично зависимых крестьян.

В 1859 году для рассмотрения проектов, подготовленных губернскими комитетами, были созданы специальные Редакционные комиссии, в состав которых входили сторонники реформ. Прошедший через Редакционные комиссии и принятый Главным комитетом по крестьянскому делу проект реформы был под влиянием Александра II поддержан Госсоветом.

Манифест даровал личную свободу всем помещичьим крестьянам. С этого момента они могли самостоятельно приобретать имущество, вступать в брак, заключать договоры. Но помещики сохраняли право собственности на землю, предоставляя бывшим крепостным личные усадьбы за выкуп и полевые наделы в постоянное пользование. За это крестьяне некоторое время после реформы должны были отбывать барщину либо платить оброк.

Следующим этапом освобождения крестьян становился выкуп ими земельных наделов. Большую часть средств за наделы выплачивало правительство, предоставлявшее бывшим крепостным кредит примерно под 6% годовых на 49 лет. В дальнейшем это привело к возникновению у многих крестьян огромных долгов.

Размеры наделов колебались в зависимости от региона. При этом, если надел, которым ранее пользовались крепостные, был больше принятой в конкретном регионе нормы, от него отрезалась часть в пользу помещика. Нарезка земель чаще всего была произведена таким образом, чтобы сделать их обработку максимально неудобной для крестьян, заставить их арендовать дополнительные земли у помещика, спрашивать его разрешения на доступ к различным объектам сельскохозяйственной инфраструктуры.

По словам Леонида Ляшенко, из-за того, что интересы крестьян не были учтены в полной мере, реформу 1861 года в историографии часто называют половинчатой, однако её нельзя оценивать без учёта условий, в которых она проводилась.

Как заявил Виталий Захаров, в целом реформа 1861 года носила прогрессивный характер, так как покончила с феодальными пережитками и способствовала развитию в России капиталистических отношений. Но полностью снять общественные противоречия, связанные с низким уровнем жизни крестьян, она не смогла. В дальнейшем это привело к масштабным социальным потрясениям.

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

Монета к 150-летию отмены крепостного права

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, он изменял судьбу 23 млн. крепостных крестьян: они получили личную свободу и гражданские права.

Скажем кратко о сути крестьянской реформы Александра II.

Крестьяне получили личную свободу и право распоряжения своим имуществом. Помещики сохраняли собственность на свои земли, но были обязаны предоставить крестьянам в постоянное пользование усадьбу с приусадебным участком, а также полевой надел. За это пользование крестьяне обязаны были отбывать барщину или платить оброк. По закону они не могли отказаться от полевого надела хотя бы в первые девять лет (а в последующий период отказ от земли ограничивался рядом условий, затруднявших реализацию этого права).

Было ли в России рабство?

Довольно своеобразно решался вопрос о размерах полевого надела. Повинности и размеры наделов должны были быть зафиксированы в уставных грамотах, которые составлялись в течение 2 лет. Но эти грамоты составляли сами помещики, а проверяли мировые посредники из числа помещиков. Получалось, что между крестьянами и помещиками посредниками были опять-таки помещики.

Условия реформы полностью отвечали интересам помещиков. Крестьяне становились временнообязанными на неопределенный срок. В сущности, феодальная система эксплуатации крестьян была налицо.

Отмена крепостного права. Чтение Манифеста в деревне

Крестьяне продолжали нести повинности за пользование землей. Повинности подразделялись на денежные (оброк) и издольщину (барщину). Основной формой повинностей был денежный оброк, размер его примерно соответствовал дореформенному. Это ясно показывало, что оброк устанавливался не по результату стоимости земли, а доходами, получаемыми помещиком от личности крепостного.

Барщина. Работы на земле помещика подразделялись на конные и пешие дни. Соотношение конных и пеших дней определялось помещиком.

Выкуп полевого надела зависел исключительно от помещика. Далеко не все крестьяне могли внести сразу всю сумму для выкупа, в чем были заинтересованы помещики. Крестьяне получали от правительства выкупную сумму, но погашать ее они должны были в течение 49 лет ежегодно по 6%. Поэтому крестьяне часто были вынуждены отказываться от той земли, которую они по условиям реформы имели право получить.

В результате крестьяне оставались в определенной зависимости от местного дворянства и временно обязанные от своих прежних владельцев.

Последствия крестьянской реформы

"Манифест" об отмене крепостного права

Особенный размах крестьянское протестное движение приняло в черноземных губерниях, Поволжье и на Украине, где крестьяне в основном находились на барщине. Весной и летом 1861 г. отмечался пик крестьянских волнений, а осенью 1861 г. борьба приобретает иные формы: массовые порубки крестьянами помещичьего леса, отказы от уплаты оброка, но особенно крестьянский саботаж барщинных работ: в ряде губерний даже до половины помещичьей земли осталось в тот год необработанной.

Продолжавшиеся крестьянские бунты подавлялись правительством. Но жизнь продолжалась, и крестьяне каждого имения объединялись в сельские общества. Общие хозяйственные вопросы обсуждались и решались на сельских сходах. Исполнять решения сходов обязан был сельский староста, который избирался на 3 года. Несколько смежных сельских обществ составляли волость. В волостном сходе участвовали сельские старосты и выборные от сельских обществ. На этом сходе избирался волостной староста. В его ведении были полицейские и административные обязанности.

Однако крестьянская реформа все-таки была прогрессивным событием в истории Российской империи. Страна получила возможность модернизации: переходу от аграрного к индустриальному обществу. Свободу получили более 20 миллионов человек, причем мирным путем, тогда как в США, например, рабство было ликвидировано в результате Гражданской войны. Отмена крепостного права имела также большое нравственное значение и повлияло на развитие культуры, хотя интересы помещиков в ней учитывались больше, чем крестьян, и пережитки крепостного строя еще долгое время сохранялись в сознании людей. Проведенная крестьянская реформа еще больше укрепила самодержавие, но рано или поздно она все равно должна была произойти – этого требовало время.

К барину за помощью

Читайте также: