Почему офицерские чины были дворянской привилегией

Обновлено: 28.06.2024

Дворянство в России — сословие в России княжеского, царского и имперского периодов, возникшее в XII веке как низшая часть военно-служилого сословия, и составлявшая двор князя или крупного боярина.

Что такое дворянство? Потомственное сословие народа высшее, то есть награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы.

История

С конца XII века дворяне составляли низшую прослойку знати, непосредственно связанную с князем и его хозяйством, в отличие от боярства. В эпоху Всеволода Большое Гнездо, после разгрома в 1174 году старого ростовского боярства, дворяне вместе с горожанами временно стали основной социальной и военной опорой княжеской власти.

Возвышение дворянства

- С XIV века дворяне стали получать за службу землю: появился класс землевладельцев — помещиков. Позже им была разрешена покупка земли.

- После присоединения Новгородской земли и Тверского княжества (конец XV века) и выселения вотчинников из центральных районов освободившиеся таким образом земли были розданы дворянам под условием службы (см. поместье).

- Судебник 1497 года ограничил право перехода крестьян (см. крепостное право).

- В феврале 1549 года в Кремлёвском дворце состоялся первый Земский собор. На нём выступил с речью Иван IV. Вдохновляемый идеями дворянина Ивана Семёновича Пересветова, царь взял курс на построение централизованной монархии (самодержавия) с опорой на дворянство, что подразумевало борьбу со старой (боярской) аристократией. Он публично обвинил бояр в злоупотреблениях властью и призвал всех к совместной деятельности по укреплению единства Российского государства.

- В 1550 году избранная тысяча московских дворян (1071 чел.) была испомещена в пределах 60—70 км вокруг Москвы.

- Уложение о службе 1555 года фактически уравняло дворянство в правах с боярством, включая право наследования.

- После присоединения Казанского ханства (середина XVI века) и выселения вотчинников из района опричнины, объявленного собственностью царя, освободившиеся таким образом земли были розданы дворянам под условием службы.

- В 1580-е годы вводились заповедные лета.

- Соборное уложение 1649 года закрепило право дворян на вечное владение и бессрочный сыск беглых крестьян.

Усиление русского дворянства в период XIV—XVI веков происходило в основном за счёт получения земли под условием военной службы, что фактически превращало дворян в поставщиков феодального ополчения по аналогии с западноевропейским рыцарством и русским боярством предыдущей эпохи. Поместная система, введённая с целью усиления армии в ситуации, когда уровень социально-экономического развития страны ещё не позволял централизованно оснащать армию (в отличие, например, от Франции, где короли с XIV века начали привлекать рыцарство в армию на условиях денежной оплаты сначала периодически, а с конца XV века — на постоянной основе), обернулась крепостным правом, ограничившим приток в города рабочей силы и затормозившим развитие капиталистических отношений в целом.

Закат дворянства

В начале XIX века (особенно после Отечественной войны) часть дворянства прониклась республиканскими настроениями. Многие дворяне вступали в масонские ложи или тайные антиправительственные организации. Движение декабристов имело черты дворянской фронды.

Круг лиц, имевших право на почётное гражданство, со временем расширялся — дети личных дворян, купцы I гильдии, коммерции- и мануфактур-советники, художники, выпускники ряда учебных заведений, дети православных церковнослужителей.

С 11 июня 1845 года гражданские чины X—XIV классов вместо личного дворянства начали давать лишь почётное гражданство. С 1856 года личное дворянство начиналось с IX класса, потомственное — с VI по военной службе (полковник) и с IV по гражданской (действительный статский советник).

После крестьянской реформы 1861 года экономические позиции дворянства ослабли. По мере развития капитализма в России дворянство теряло позиции в обществе. После отмены крепостного права дворяне сохранили около половины земли, получив щедрую компенсацию за вторую половину; однако к началу XX века помещики владели уже только 60 % земли, принадлежавшей им в 1861 году. На январь 1915 года владели в Европейской части России 39 из 98 млн десятин пригодной земли. К началу 1917 года это количество резко падает, и в руках крестьян оказывается уже около 90 % земли.

Классификация

В период расцвета, и следуя Жалованной грамоте дворянству Екатерины II 1785-го года, дворянство подразделялось на:

- Древнее (столбовое) дворянство — потомки древних княжеских и боярских родов и дворянских нетитулованных родов, которые приобрели дворянство до 1685 года (старинные роды, представители которых вносились в VI часть родословных книг по губерниям).

- Титулованное дворянство — князья, графы, бароны (роды вносились в V часть родословных книг).

- Иностранное дворянство — роды вносились в IV часть родословных книг.

- Потомственное дворянство по собственным заслугам — дворянство, передававшееся законным наследникам (роды вносились в I, II и III части родословных книг):

- роды дворянства, приобретённого особым патентом, полученным от монарха после 1685 года — в I часть

- роды дворянства, приобретённого после 1721 года на воинской службе — во II часть

- роды дворянства, приобретённого на гражданской службе после 1722 года или по ордену — в III часть

Российское дворянство составилось из разнородных элементов — в среду его входили: дети боярские по губерниям и уездам, великорусское московское дворянство, украинское и донское казачье дворянство, прибалтийско-немецкое дворянство, польская и литовская шляхта, шляхта по губерниям и уездам России XVIII века (например, галичская шляхта), бессарабское дворянство, осетинское, грузинское, армянское, наконец инородческое дворянство. По данным переписи 1897 г., в Российской империи было 1,8 миллиона дворян (из них 1,2 млн потомственных), это 1,5 % населения. Из них 53 % назвали своим родным языком русский, 28,6 % — польский, 5,9 % — грузинский, 5,3 % — татарский, 3,4 % — литовский, 2,4 % — немецкий.

В 1858 году потомственных дворян было 609 973, личных и служащих — 276 809; в 1870 году потомственных дворян было 544 188, личных и служащих — 316 994; дворян-землевладельцев, по официальным сведениям за 1877—1878 годы, считалось в Европейской России 114 716.

В великорусских губерниях дворяне в 1858 году составляли 0,83 % населения, что было существенно меньше, чем в таких странах, как Англия, Франция, Австрия и Пруссия, где их численность превышала 1,5 %. В Речи Посполитой дворяне составляли более 8 % населения.

Приобретение дворянства

Потомственное дворянство

Потомственное (передаваемое по наследству) дворянство приобреталось четырьмя путями:

В 1722—1845 годах потомственное дворянство давалось, начиная: на военной службе — с XIV класса, на гражданской службе — с VIII класса Табели о рангах и при награждении любым орденом Российской империи.

К 1917 году в Российской империи было около 1 300 000 человек потомственных дворян, что составляло менее 1 % населения.

Личное дворянство

Особое положение занимали личные дворяне, появившиеся одновременно с Табелью о рангах.

Личное дворянство приобреталось:

Личное дворянство передавалось браком от мужа к жене (если она была не дворянского происхождения), но не сообщалось детям и потомству. Правами личного дворянства пользовались вдовы не принадлежавших к потомственному дворянству священнослужителей православного и армяно-грегорианского исповедания. Наибольшее количество личных дворян было среди офицеров среднего звена и чиновников. По оценкам 1858 года, общее число личных дворян и чиновников не дворян (имевших низшие классные чины по Табели о рангах, а также мелких канцелярских служащих), также входивших в эту группу, включая жён и несовершеннолетних детей, составляло 276 809 человек, а по переписи 1897 года уже 486 963 человека.

Н. М. Коркунов отмечал в 1909 году:

Нельзя не обратить при этом внимания на чрезвычайную облегченность достижения дворянства для лиц, получивших высшее образование, особенно ученые степени, и для лиц, служащих по ученому и учебному ведомствам. Высшее образование дает право на производство прямо в чины XII, X или IX класса; ученая степень доктора даже право на чин VIII класса. Пользующиеся правами учебной службы утверждаются в чинах прямо по классу должности и могут быть производимы двумя чинами выше класса должности. Таким образом, можно сказать, что у нас делается дворянином каждый, получивший высшее образование и сколько-нибудь послуживший родине. Правда, до последнего времени это несколько ограничивалось тем, что получение чинов и орденов соединяется только с государственной службой. Образованный земский деятель, поэтому, никак не мог сделаться дворянином. Но теперь это ограничение отпало. Земское положение 1890 г. предоставило права государственной службы и членам земских управ. Благодаря этому, кандидат университета, прослуживший хотя бы одно трехлетие членом земской управы, получает чин IX класса и с ним личное дворянство. Даже члены земских управ из лиц, не пользующихся правом поступления на государственную службу, по выслуге трёх трёхлетий, могут быть представляемы губернатором к производству в первый классный чин.

Передача потомственного дворянства по наследству

Потомственное дворянство передавалось по наследству и в результате брака по мужской линии. Каждый дворянин сообщал своё дворянское достоинство жене и детям. Женщина же дворянка, выходя замуж за представителя другого сословия, не могла передать права дворянства мужу и детям, но сама оставалась дворянкой.

Пожалование дворянством после 1917 года

Пожалование дворянством и титулами Российской империи было продолжено и после Октябрьской революции главами Российского Императорского Дома в эмиграции. При том, поскольку сообщать дворянство может лишь действующий законный монарх (но не простой претендент на трон), подобные титулы в реальности не признаются юридически нигде: Российская империя прекратила своё существование в марте 1917 года и какие-либо титулы, пожалованные от её имени после отречения последнего монарха - Николая II - попросту нелегитимны.

Привилегии дворянства

Дворянство обладало следующими привилегиями:

- право владения населёнными имениями (до 1861),

- свобода от обязательной службы (в 1762—1874, позже была введена всесословная воинская повинность),

- свобода от земских повинностей (до второй половины XIX века),

- права поступления на государственную службу и на получение образования в привилегированных учебных заведениях (в Пажеский корпус, Императорский Александровский лицей, Императорское училище правоведения принимались дети дворян из 5 и 6 частей родословной книги и дети лиц, имевших чин не ниже IV класса),

- право на службу при Императорском Дворе,

- право корпоративной организации,

- поступление на военную службу сразу в чине офицера (когда простолюдин должен был до него дослужиться), после военной реформы 1874 года упразднена.

Каждый потомственный дворянин записывался в родословную книгу той губернии, где имел недвижимую собственность. По высочайшему указу от 28 мая 1900 года внесение безземельных дворян в губернские родословные книги было предоставлено собранию предводителей и депутатов дворянства. При этом не имевшие недвижимости вносились в книгу той губернии, где имением владели их предки.

Личные дворяне в родословную книгу не вносились. С 1854 года они, наравне с почётными гражданами, записывались в пятую часть городской обывательской книги.

Одной из привилегий, принадлежавшей исключительно потомственным дворянам, было право иметь родовой герб. Гербы утверждались для каждого дворянского рода высочайшей властью и затем оставались навсегда (изменения могли вноситься лишь по особому высочайшему повелению). Общий гербовник дворянских родов Российской империи был создан ещё Указом от 20 (31) января 1797 года. Он составлялся Департаментом герольдии и содержал рисунки и описания гербов каждого рода.

Рядом узаконений с 21 апреля 1785 года по 17 апреля 1863 года потомственные, личные, иностранные дворяне не могли подвергаться телесным наказаниям как по суду, так и во время содержания под стражей. Однако в результате постепенного освобождения от телесных наказаний других слоёв населения эта привилегия дворян в пореформенный период перестала быть привилегией.

В Законах о состояниях 1876 года издания содержалась статья об освобождении дворян от личных податей. Однако в связи с отменой подушной подати по Закону от 14 мая 1883 года эта статья оказалась ненужной и в издании 1899 года уже отсутствовала.

Женщины — дворянки

Следует тебе знать, что каждая женщина имеет право на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он так же независим от своей жены. Поэтому брак не является союзом ради каких-либо выгод… Это придает некий любопытный оттенок разговорам русских матрон, которые смиренной англичанке кажутся проявлением поразительной независимости при деспотическом правлении

— М. М. Ламарш. Бабье царство. Дворянки и владение имуществом в России, 1700–1861Идеология дворянства

Дворянин есть первый полицеймейстер в своем поместье, сборщик государственных податей, надсмотрщик за исполнением земских повинностей, мирный судья между своими крестьянами, попечитель об их здоровье, охранитель их имущества, надзиратель приходского училища (Фаддей Булгарин. Иван Выжигин, 1829)

![]()

В связи с этим дворянам была предоставлена возможность продолжать службу по своему желанию, с ограничением отставки на время войны и за три месяца до неё; тем дворянам, которые в момент провозглашения манифеста проходили военную службу и не имели обер-офицерского чина, либо не выслужили в войсках 12 лет отставка не давалась. Уволенным предоставлялось право беспрепятственно отъезжать в другие европейские государства и вступать там на службу при условии возвращения в Россию по первому требованию.

Эта часть Грамоты делится на четыре части:

- А. О личных преимуществах дворян;

- Б. О собрании дворян, о реформе дворянского общества в регионах;

- В. Указания о составлении и продолжении родословных книг в новых условиях;

- Г. О доказательствах благородного происхождения.

![]()

Плюсы и минусы освобождения дворян от обязательной службы

Дворяне, служившие Отечеству как профессиональные воины и приказные люди, наделялись землей с крестьянами, вместо жалованья, окончательно оформились сословием в XVIII веке. Петр I, перевел условие непременной службы для владения поместьем в обязанность для всех дворян. От этого бремени дворяне сумели избавиться менее чем за век. Поэтому надо прояснить, благодаря чему и как происходило и к чему привело освобождение дворян от принудительной службы в условиях системы крепостничества.

Жесткие условия служебной обязанности для дворянского сословия, поставленные Петром I были тягостны для уникального сообщества, а его поддержка требовалась соискателям российского престола на протяжении всего XVIII столетия.

История принятия

Благодарность Анны Иоанновны и признательность Елизаветы Петровны

Первой, кто отметился в облегчении обязательной служебной участи дворянства, была Анна Иоанновна, как известно, разорвавшая кондиции Тайного совета, не без наущения и гарантий дворянства. В канун нового 1737 года императрица издала Манифест, где в качестве послаблений было объявлено:

1. Ограничение службы дворян 25-ю годами, вместо бессрочного;

2. Освобождение для управления имением одного из сыновей либо братьев в дворянском семействе;

3. О поступлении на службу в 20 лет.

Новые льготы обуславливались некоторыми обязательствами в части поставки рекрутов и дворянского обучения. К тому же при Анне Иоанновне стало обычаем для дворянских семей, записывать на службу сыновей с малолетства, чтобы к моменту поступления на службу поспела выслуга офицерского звания.Содержание Грамоты

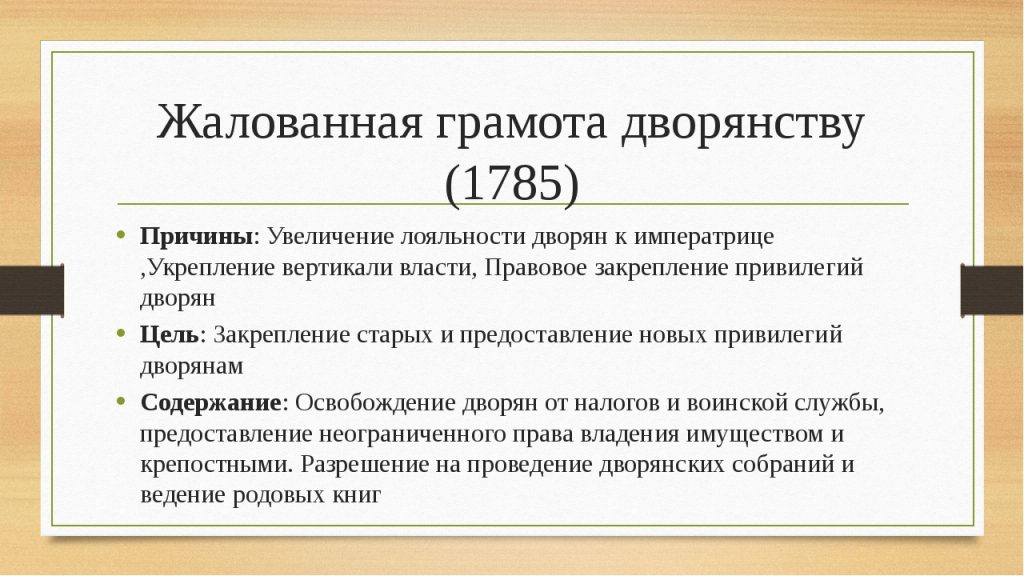

Грамота состояла из вводного манифеста и четырёх разделов (92 статьи). В ней устанавливались:

- Принципы организации местного дворянского самоуправления.

- Личные права дворян.

- Порядок составления родословных гражданских книг.

Определение дворянского звания

Дворянское звание рассматривалось, как неотъемлемое, потомственное и наследственное качество, распространявшееся на всех членов семьи дворянина.

Права дворянина

Сословное самоуправление дворянства

В состав Собрания входили все дворяне, имевшие имения в данной губернии. Управлял дворянским самоуправлением губернский предводитель дворянства. Кандидатура последнего утверждалась губернатором. Собрание избирало также заседателей в сословные суды и полицейских должностных лиц. Устранялись от выборов дворяне, не имевшие земель и не достигшие 25-летнего возраста. Ограничивались при выборе права́ дворян, не служивших и не имеющих офицерских чинов. Опороченных судом исключали из состава собрания.

Составление дворянских родословных книг

Уездные предводители осуществляли составление родословных книг. Все потомственные дворяне обладали равными правами независимо от разницы в титулах и древности рода. В Родословные книги вносились только потомственные дворяне, личные дворяне в них не вносились.

Петр III углубил, а Екатерина II довершила процесс

Скользкое дело облагодетельствования дворянского сословия максимальной свободой углубил Петр III изданием в феврале 1762 года Манифеста о вольности дворянской. Причиной принятия документа называют государственно-административные соображения, боязнь нового переворота и просто страх за свою жизнь. В Манифесте, высочайшей волей декларировались:

• освобождение дворян от обязательной службы;

• свободный выход в отставку;

• дворянин мог свободно ехать за границу и даже служить там.Кроме, объявленных раньше привилегий в грамоте были прописаны:

• льготные режимы поступления на службу и чинопроизводства;

• выезд за границу для обучения;

• отмена личных повинностей и налогов;

• гарантии незыблемости достоинства дворян;

• монополия на владение землей и крестьянами.Значение Грамоты

Жалованная грамота дворянству завершила правовую консолидацию этого сословия, начатую Петром I (Указ о единонаследии).

Грамота, вслед за Манифестом Петра III, предоставила дворянам возможности развития их творческих и управленческих способностей, позволила ощутить себя реальной движущей силой общества. Все потомственные дворяне обладали равными правами независимо от разницы в титулах и древности рода. Закрепленные за дворянами права определялись как вечные и неизменные. Вместе с тем дворянские корпорации находились в непосредственной зависимости от государственной власти: регистрация дворян в родословных книгах проводилась по установленным государством правилам, государственные чиновники утверждали кандидатуру выборных дворянских предводителей, дворянские органы действовали под эгидой государственных должностных лиц и учреждений.

Борьба с дворянскими привилегиями при Павле I

Литература

- Исаев И.А. История государства и права России. — М., 2006.

- Под ред. Титова Ю. П. История государства и права России. — М., 2006.

- Томсинов В. А. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства: её истоки, содержание и значение // Законодательство императрицы Екатерины II. 1783—1796 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. XI—XL.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 12041

Количество использованных доноров: 3

Информация по каждому донору:Жалованная грамота дворянству — изданный Екатериной II в 1785 году указ, закрепляющий свод положений о статусе дворянства.

Самый значимый правовой акт для консолидации дворянства — Жалованная грамота дворянству. В неё входил манифест и 92 статьи в четырёх разделах. Положения документа регулировали дворянское самоуправление, обязанности, ответственность и ряд прав дворян, а также принципы составления родословной дворянской книги.

![Gramota]()

Екатерина II — в 1762–1796 гг. была Всероссийской императрицей. Власть получила по итогам дворцового переворота. Свергла своего мужа Петра III, который имел низкую популярность.

История создания

Новые принципы в регулировании дворянского статуса были установлены манифестом Петра III. Документ вступил в силу в 1762 году, освободив дворян от обязательной воинской службы. Они имели возможность продолжать служить на добровольных началах. Но акт утвердил ряд правил поведения для дворян, невыполнение которых приводили к тяжёлым последствиям — от травли до лишения статуса.

В целом дворянством манифест был принят положительно. Но Екатерина II имела претензии к содержанию этого правового акта, собрав в 1763 году комиссию по пересмотру закона. Мотивацией послужила, по её мнению, наличие пунктов, которые ещё больше ограничивали свободы, чем ранее.

Цели и причины создания

Цель манифеста — закрепить старые, и предоставить новые привилегии дворянам. Ранее лишение дворянского титула мог инициировать даже чиновник среднего уровня. Теперь процедура проходила через суд, а дворяне получили гораздо больше возможностей и полномочий.

Причиной послужила высокая лояльность к Екатерине II со стороны дворянства. Манифест помог укрепить вертикаль власти.

Основные права, обязанности и привилегии дворян

Жалованная грамота дворянству принесла существенное расширение привилегий дворян. Среди основных положений правового акта:

- исключены телесные наказания дворян, изъятие имущества, унижение чести, смертная казнь;

- лишение дворянского титула под запретом;

- освобождение от воинской повинности;

- осуждение дворянина происходило исключительно через суд равных по статусу;

- местное самоуправление наделено более широкими полномочиями;

- предоставление права на владение землёй и крепостными.

Нарушение законов могло привести к лишению титула. Среди пунктов ответственности:

- совершение государственной измены;

- ложь и политические манипуляции;

- нарушенная клятва;

- разбои и воровство;

- другие нарушения, предусматривающие лишение чести.

Основной момент — судебный процесс мог проводиться только равными. Дополнительно текст имел неоднозначные формулировки, благодаря которым уличить в нарушениях было практически невозможно.

Положения ответственности нужны были больше для установления норм поведения дворян. На практике установки игнорировались, а элита обрела фактическую неприкосновенность.

Дворянские общества и управление на местах

Жалованная грамота открыла возможность создания уездных и губернских депутатских собраний. Этим органам было разрешено проводить собрания раз в течение 3 лет. Правом голоса обладали исключительно те, кто имел офицерский чин и более 100 рублей годового оклада.

Уездный орган получил возможность делать обращения к губернскому, а тот, в свою очередь, лично к царю. Расширению полномочий самоуправления способствовало и привилегии по выбору уездных судей и местных исправников.

Последствия — когда положения Жалованной грамоты вступили в силу, дворяне стали фактическими полноправными хозяевами регионов.

Историческое значение грамоты

Дворянству дано новое привилегированное сословие — теперь его представители относились к элите. До этого момента данный статус давался с натяжкой, поскольку безопасность и полномочия дворян находились под вопросом.

С лёгкой руки Петра I к дворянину применяли порку, лишение имущества и смертную казнь. Суд также проводился наравне с остальной общественностью. По этим причинам дворянина нельзя было причислить к элитному сословию.

Через жалованную грамоту дворянство получило гарантию безопасности и твёрдости своего положения. А Петра I предоставил возможность передать накопленное имущество по наследству.

До 21 апреля 1785 года в России отсутствовала элита. Она носила номинальный характер, ведь могла быстро лишиться всех прав и сбережений. Дворянство боялось, помимо императора, обычных чиновников.

Жалованная грамота 1785 года окончательно завершила процесс формирования дворян как членов элитного круга. Дополнительно этот законный акт предоставил мощные рычаги влияния в самоуправлении. Накоплению состояния дворянства начало способствовать и отмена налогообложения.

Он важен, красит волоса. Он чином от ума избален.

А.С. Пушкин![Жалованная грамота дворянству 21 апреля 1785 года]()

Положения Грамоты

Основные положения Жалованной грамоты дворянству, кратко можно свести к следующим привилегиям, которые появились у представителей дворянства:

- Запрещено лишать жизни, чести и имущества. В том числе запрет телесных наказаний.

- Запрещено лишать дворянского титула.

- Освобождение от обязательной службы в армии.

- Применение суда равных.

- Расширение полномочий для местного управления.

- Закреплено право на землю и на крепостных.

- Подчеркнут их главенствующий статус в русском обществе

Обращаю ваше внимание на первые 2-а пункта. Это было именно то, ради чего Грамота создавалась, и что делало из представителей дворянского сословия элиту в Российской Империи. Если раньше без особых проблем можно было лишить дворянина титула и имения, то теперь это можно было сделать только через суд. Но куда важнее, что каждому дворянину гарантировали физическую защиту: теперь их нельзя было избить, всыпать плетей, унизить и так далее. Ведь раньше это мог сделать даже чиновник средней категории.

Суд над дворянами

К концу 18 века в России сформировалось 3-и типа судов. Причем, что характерно, их названия отличались в зависимости от сословий, и эти названия очень четко характеризуют суть процессов:

- Над дворянами - суд.

- Над горожанами - магистрат.

- Над крестьянами - расправа.

То есть для дворян создавался суд равных. С одной стороны это относится к тем кто судит (решение принимал исключительно Сенат или конфирмация императора), и кто подает в суд. Была сформирована система подсудности своего же сословия. Крестьяне и горожане не могли подавать в суд на дворянина, поскольку это было запрещено Жалованной грамотой.

![Суд в Российской Империи - Андрей Волков]()

Отдельно хочу подчеркнуть, что начиная с 1785 года дворянина, даже привлеченного к уголовной ответственности, не лишали титула и поместий. Они переходили жене и детям.

Дворянские общества и управление на местах

Жалованная грамота 1785 года позволяла создавать уездные и губернские депутатские собрания (эти органы по разрешению Екатерины 2 имели право собираться 1 раз в 3 года). Эти органы избирали для уездов уездного предводителя дворянства и дворянские опеки, а для губернии - губернского предводителя дворянства. На дворянских собраниях правом голоса наделялись лишь те, кто обладал офицерским чином и имел годовой оклад больше 100 рублей. Уездные органы получали права обращаться к губернским, а губернские, через губернских предводителей дворянства, получали возможность доклада лично царю.

Представители дворянского собрания назначались заседателями местных судов, а также возможность выбирать уездного судью и местного исправника. В результате это значительно расширяло полномочия дворянства для власти на местах. Именно поэтому можно говорить, что Жалованная грамота дворянству окончательно завершила этап, после которого дворянин стал реальным и практически полноправным хозяином в регионах.

![Собрание дворян по Жалованной грамоте]()

За что могли лишить дворянства

В Грамоте перечислен целый ряд положений, при которых дворянина могли лишить его титула: измена, лживые поступки, нарушение клятвы, воровство, разбой, иные нарушения, за которые законом полагается лишение чести. Но хочу напомнить - судить дворян теперь могли только равные! Да и сами формулировки в тексте весьма туманные и в реалии тех дней очень тяжело было уличить человека в лжи, нарушении клятвы, измене и так далее…Грамота создавала нормы поведения для дворянина, но реально эти нормы никто не выполнял, поскольку этот же документ гарантировал элите практически полную неприкосновенность.

Роль дворянства до 1785 года

Если открыть любой учебник по истории России, то там говорится одно и то - дворянство было привилегированным сословием - элитой. Но в полном смысле этого слова элитой дворяне стали только в конце 18 века, после принятия Жалованной грамоты дворянству Екатериной 2. До этого это было сословие, которое с большой натяжкой можно было назвать элитой. Дело в том, что с легкой руки Петра 1 дворян можно было выпороть, судить наравне со всеми, лишить имущества и жизни. Такое положение дел никак не подходит под определение элиты. Мы уже говорили, что есть 3 пункта, к которым элита всегда стремится, и после достижения которых она может себя таковой называть:

- Гарантии безопасности. Дала Грамота 1785 года.

- Гарантии положения. Дала Грамота 1785 года.

- Гарантии для потомков. Петр 1 разрешил дворянам передавать все свое имущество женам и детям. То есть этот пункт был реализован в России, с начала 18 века.

То есть - до 21 апреля 1785 года в России не было элиты. Вернее она была номинальной - в любой момент любого могли лишить всего. Причем это мог сделать не император, а даже рядовой чиновник.

Можно утверждать, что Жалованная грамота 1785 года закрепила формирование дворянства как элиты, а также расширила их полномочия в плане самоуправления.

Читайте также: