Почему иван 3 венчал наследника на великое княжение по обряду византийских императоров

Обновлено: 25.06.2024

Иван III Васильевич (Иван Великий) род. 22 января 1440 — умер 27 октября 1505 — великий князь Московский с 1462 по 1505 г., государь всея Руси. Собиратель русских земель вокруг Москвы, создатель общерусского государства. В середине XV века русские земли и княжества находились в состоянии политической раздробленности. Было несколько сильных политических центров, к которым тяготели все остальные области; каждый из таких центров проводил вполне независимую внутреннюю политику и противостоял всем внешним врагам.

Описание

Детские годы

В детские годы княжич перенес все тяготы междоусобиц. 1452 год — его уже посылали номинальным главой войска в поход на устюжскую крепость Кокшенгу. Наследник престола с успехом выполнил полученное поручение, отрезав Устюг от новгородских земель и жестоко разорив Кокшенгскую волость. Возвратившись из похода с победой, 4 июня 1452 г. княжич Иван обвенчался со своей невестой. В скором времени длившаяся четверть века кровавая междоусобица пошла на убыль.

Вступление на престол

1462 год, март — тяжело заболел отец Ивана — великий князь Василий. Незадолго до этого им было составлено завещание, по которому делил великокняжеские земли между своими сыновьями. Как старший сын Иван получал не только великое княжение, но и основную часть территории государства — 16 главных городов (не считая Москвы, которой он должен был владеть совместно с братьями). Когда 27 марта 1462 г. Василий скончался, Иван без каких-то проблем стал новым великим князем.

Правление Ивана III

На протяжении всего правления Ивана III главной целью внешней политики страны было объединение северо-восточной Руси в единое государство. Став великим князем, Иван III начал свою объединительную деятельность с подтверждения прежних договоров с соседними князьями и общего усиления позиций. Так, были заключены договоры с Тверским и Белозерским княжествами; на престол Рязанского княжества был посажен князь Василий Иванович, женатый на сестре Ивана III.

Объединение княжеств

Начиная с 1470-х годов деятельность, направленная на присоединение остальных русских княжеств, резко усилилась. Первым стало Ярославское княжество, которое окончательно потеряло остатки самостоятельности в 1471 г. 1472 год — скончался князь дмитровский Юрий Васильевич, брат Ивана. Дмитровское княжество перешло к великому князю.

Взятие Новгорода

По другому развивалась ситуация с Новгородом, что объясняется различием в характере государственности удельных княжеств и торгово-аристократического Новгородского государства. Там была сформирована влиятельная антимосковская партия. Столкновение с Иваном III было не избежать. 1471 год, 6 июня — десятитысячный отряд московских войск под командованием Данилы Холмского выступил из столицы в направлении Новгородской земли, еще спустя неделю в поход выдвинулась армия Стриги Оболенского, а 20 июня 1471 г. из Москвы начал поход сам Иван III. Продвижение московских войск по землям Новгорода сопровождалось грабежами и насилием, призванными устрашить противника.

Новгород тоже не сидел сложа руки. Из горожан сформировали ополчение, численность этой армии достигала 40 000 человек, но ее боеспособность, в связи с поспешностью формирования из не обученных военному делу горожан, была низкой. 14 июля между противниками началось сражение. В ходе битвы на реке Шелони новгородская армия была наголову разгромлена. Потери новгородцев составили 12 000 человек, около 2 000 человек было взято в плен.

Нашествие татарского хана Ахмата

1480 год, лето — хан Ахмат двинулся на Русь. Иван III, собрав войска, направился на юг, к реке Оке. На протяжении 2-х месяцев готовая к бою армия ждала противника, но хан Ахмат, также готовый к бою, не начинал наступательных действий. В конце концов, в сентябре 1480 г. хан Ах-мат переправился через Оку южней Калуги и направился по литовской территории к реке Угре. Начались ожесточенные столкновения.

Расширение Русского государства

Большое значение имело соперничество с Литвой. Стремление Москвы подчинить все русские земли все время наталкивалось на противодействие имевшей ту же цель Литвы. Иван направил усилия на воссоединение русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. 1492 год, август — против Литвы были посланы войска. Во главе их стоял князь Федор Телепня Оболенский.

Были взяты города Мценск, Любутск, Мосальск, Серпейск, Хлепень, Рогачев, Одоев, Козельск, Перемышль и Серенск. На сторону Москвы перешли ряд местных князей, что усилило позиции русских войск. И хотя итоги войны были закреплены династическим браком между дочерью Ивана III Еленой и великим князем литовским Александром, в скором времени война за северские земли вспыхнула с новой силой. Решающая победа в ней была одержана московскими войсками в битве при Ведроше 14 июля 1500 года.

К началу XVI века у Ивана III были все основания называть себя Великим князем всея Руси.

Личная жизнь Ивана III

Первая жена Ивана III, тверская княжна Мария Борисовна, умерла еще 22 апреля 1467 г. Иван начал искать другую жену. 1469 год, 11 февраля — в Москве появились послы из Рима, чтобы предложить великому князю жениться на жившей в изгнании после падения Константинополя племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. Иван III, одолев в себе религиозное неприятие, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 г. В октябре того же года Москва встречала свою будущую государыню. В недостроенном еще Успенском соборе состоялся обряд венчания. Греческая принцесса стала великой княгиней московской, владимирской и новгородской.

Образование Московского государства

В начале правления Ивана Московское княжество окружали земли других русских княжеств; умирая, он передал своему сыну Василию страну, объединившую большую часть этих княжеств. Смогли сохранить относительную самостоятельность только Псков, Рязань, Волоколамск и Новгород-Северский.

Во время правления Ивана III произошло окончательное оформление независимости Русского государства.

Полное объединение русских земель и княжеств в могучую державу требовало целого ряда жестоких, кровавых войн, в которых одному из соперников надлежало сокрушить силы всех остальных. В не меньшей степени были нужны внутренние преобразования; в государственной системе каждого из перечисленных центров продолжали сохраняться полузависимые удельные княжества, а также города и учреждения, имевшие заметную автономию.

Их полное подчинение центральной власти обеспечивало тому, кто первый сможет это сделать, крепкие тылы в борьбе с соседями и увеличение собственной военной мощи. Говоря по другому, наибольшие шансы на победу имело отнюдь не государство, обладавшее наиболее совершенным, наиболее мягким и демократичным законодательством, но государство, внутреннее единство которого было бы непоколебимым.

До Ивана III, взошедшего на великокняжеский престол в 1462 г., такого государства еще не было, да и вряд ли кто-то мог вообразить себе саму возможность его возникновения в столь короткий промежуток времени и в столь впечатляющих границах. Во всей русской истории нет события или процесса, сравнимого по своему значению с образованием на рубеже XV–XVI вв. Московского государства.

Литература: при статье коронация.

возведение на престол, восшествие на престол, воцарение, вступление на престол, коронация, коронование

Смотреть что такое ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО в других словарях:

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

торжественный обряд, возникший первоначально на Востоке, отсюда перешедший в Византию и из последней заимствованный Россией. Первые более точные сведен. смотреть

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

венчание на царство коронование, воцарение, вступление на престол, восшествие на престол, коронация, возведение на престол Словарь русских синонимов. венчание на царство сущ., кол-во синонимов: 6 • возведение на престол (6) • восшествие на престол (6) • воцарение (7) • вступление на престол (7) • коронация (7) • коронование (6) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: возведение на престол, восшествие на престол, воцарение, вступление на престол, коронация, коронование. смотреть

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

Венчание на царство — торжественный обряд, возникший первоначально на Востоке, отсюда перешедший в Византию и из последней заимствованный Россией. Первые более точные сведения о В. государей не восходят далее половины V века. По описанию византийских историков, В. первых византийских императоров соединяло в себе все особенности вступления на престол прежних римских императоров. Оно происходило не только в храме, но и на поле, и в ипподроме. Избранного возводили обыкновенно на возвышение, поднимали его на щите среди сомкнутых рядов воинов, облачали в царскую одежду и возлагали на чело диадему. Со щитом и копьем в руках он объявлял милости и говорил речь к народу. Коронованный на поле император ехал в церковь, здесь слушал литургию, и по окончании ее на его голову возлагался венец, обыкновенно самим патриархом. При этом государь давал клятву беречь св. веру, заботиться об упрочении мира, о возвеличении империи и церкви и т. д. В X веке церковь провозглашала императора святым, т. е. освященным в своей власти для мира своего царства; в том же X веке явилось и внешнее действие этого освящения — миропомазание, основание для которого представляла церковь Ветхозаветная. В России "первовенчанником" был Димитрий, внук Иоанна III (4 февраля 1498 года). До конца XV века и летописи, и другие памятники говорят только о чине "вокняжения", и притом весьма кратко. Можно только предполагать, что обряд вокняжения, или восседания на "золотом отнем столе" ("Слово о полку Игореве"), совершался в храме главного города, при посредстве митрополита и участии светских сановников, наподобие возведения епископа на епископский стол. Совершенное в первый раз священное В. над Димитрием Ивановичем вполне соответствовало древнейшему греческому чиноположению, с небольшими изменениями. Во второй раз увидела Москва обряд венчания в 1547 году, когда венчался на царство Иоанн Васильевич IV. Кроме барм (см. это слово) и шапки мономаховой, на царя возлагались и другие знаки царского достоинства; так, при венчании на царство Иоанна Грозного митрополит возложил на него "крест от Животворящего Древа", золотую цепь и подал в руки скипетр. При венчании Бориса Годунова к указанным украшениям прибавилось "яблоко", или держава, которое вручил ему патриарх, со словами: "Сиe яблоко знамение твоего царствия: яко убо яблоко cиe, приим в руце свои держиши, тако держи и вся царствия, данныя тебе от Бога, соблюдая их от врагов непоколебимо". Наибольшую полноту греческого чиноположения представляет В. царя Федора Алексеевича. Патриарх спрашивал его: "Како веруеши и исповедуеши Отца и Сына и Св. Духа?". И царь торжественно прочитал Символ веры. Кроме вышеупомянутых знаков царского достоинства, по примеру греческих царей, на него возложена была царская одежда. После миропомазания царь был введен в алтарь Царскими вратами и там причастился, тогда как раньше царь причащался пред Царскими вратами. К числу чисто русских особенностей, вошедших в состав древнего царского чина В. на царство, следует отнести прежде всего поучение, которое говорил представитель Церкви коронуемому и которое входило, как существенная часть, в состав самого чина венчания. Особенности бытовые: 1) осыпание коронованного золотыми и серебряными деньгами (оно повторялось несколько раз и заимствовано из брачного ритуала); 2) оберегание царского пути, чтобы никто его не перешел и не оставил дурного следа, что также связывается с обычаем оберегания пути новобрачных в свадебных обрядах; 3) опоясание шитым полотенцем и 4) хождение ко гробам предков. За время от 1546 г. до начала коронования царских В. было 9: Иоанна IV, Федора Иоанновича, Бориса Годунова, Лжедимитрия, Василия Шуйского, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, Иоанна и Петра Алексеевичей. Следует еще упомянуть о царском В. Марины Мнишек, невесты Лжедимитрия I, происходившем 9 мая 1606 года, тоже в Успенском соборе, как и все прочие. Патриарх, обменявшись речью с Лжедимитрием, возложил на Марину животворящий крест, бармы и венец. Ей также пелось многолетие, и на литургии патриарх украсил ее цепью Мономаха, совершил миропомазание и причастил. Что касается чина коронования императорского, то он воспроизводит греческое церковное В. в полнейшей и законченной форме его. По примеру греческих, и pyccкиe императоры стали приобщать к священному В. и миропомазанию своих супруг. Отличие императорского коронования от царского В. состоит в том, что императорская мантия, или порфира, с цепью ордена св. Андрея Первозванного, заменила древнюю царскую одежду с бармами и золотою цепью. Императорская корона заменила древнюю шапку или венец Мономахов. С другой стороны, вследствие замены представительства церкви в едином лице пaтриpиapxa представительством соборным в учреждении синода, в самом чине В. произошли некоторые перемены. Так как в частности ни один епископ, хотя бы и член синода, не соединяет в себе достоинства, соответствующего царской чести и власти, то государь восседает на троне не с первенствующим епископом, а с государыней; он сам возлагает на себя корону и сам же возносит ее на главу государыни. Первое коронование было совершено в 1724 г. над Екатериною I, супругою Петра Великого, и установленный чин коронования с тех пор остался неизменным до последнего времени. При коронованиях введен обычай выдавать участникам медали с изображением коронуемого и в память коронации. Ср.: "Чины царских венчаний" в "Собр. госуд. грамот и договоров", т. II и III и в VII т. "Российской Вивлиофики"; "Акты археогр. экспед.", т. II (чин венчания Василия Ивановича Шуйского); "Полное Собрание Законов", т. II, № 648 (чин венчания Федора Алексеевича) и № 931 (чин венчания Иоанна и Петра Алексеевичей), и, след. тома (под 1724, 1727, 1730, 1741, 1761, 1762, 1796, 1801, 1826, 1856, 1882 гг. — чин коронований); Успенский, "Опыт о древностях Российских" (Харьков, 1818); Китаев, "О священном венчании и помазании царей на царство" (С.-Петербург, 1847); Горский, "О священнодействии венчания и помазания царей на царство" (Москва, 1882); Е. В. Барсов, "Древние pyccкиe памятники священного венчания царей на царство, в связи с греческими их оригиналами", с введением, в "Чтен. моск. общ. ист. и древн.", 1883, № 1; Белозерская, "Царское венчание в России", в "Русской Мысли" за 1883 г., №№ 4 и 5. В. Р.

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

(чин коронации), торжественное вручение Царю символов его власти, сопровождаемое Таинством Миропомазания и другими церковными обрядами.Чин коронации пр. смотреть

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

торжественное вручение Царю символов его власти, сопровождаемое Таинством Миропомазания и другими церковными обрядами. Чин коронации православных монархов известен с древнейших времен. Первое литературное упоминание о нем дошло до нас из IV в., со времени императора Феодосия Великого. Божественно происхождение царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение на власть подкреплялось у византийских императоров и мнением о Божественном происхождении самих знаков царственного достоинства. Константин VII Порфирогенит (931-959) пишет в наставлениях своему сыну: "Если когда-нибудь хазары или турки, или россы, или какой-нибудь другой из северных и скифских народов потребует в знак рабства и подчиненности присылки ему царских инсигний: венцов или одежд, - то должно знать, что эти одежды и венцы не людьми изготовлены и не человеческим искусством измышлены и сделаны, но в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого первым христианским царем, через ангела Своего послал ему эти одежды и венцы". Исповедание веры составляло непременное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал его в церкви и затем, написанное, за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало Православный Никео-Царьградский Символ Веры и обещание хранить апостольское предание и установления церковных соборов. Богу было угодно устроить так, что преемниками византийских императоров стали русские великие князья, а затем цари. Первые царские инсигнии получил Владимир Святой "мужества ради своего и благочестия", по словам святого митрополита Макария. Произошло это не просто так - "таковы дарованием не от человек, но по Божьим судьбам неизреченным претворяюще и преводяще славу греческого царства на российского царя". Сам Иван Грозный полностью разделял этот взгляд на преемственность Русского царства. Он писал о себе: "Государь наш зоветца царем потому: прародитель его великий князь Владимир Святославович, как крестился сам и землю Русскую крестил, и царь греческий и патриарх венчали его на царство, и он писался царем". Чин венчания Иоанна IV на царство не сильно отличался от того, как венчались его предшественники. И все же воцарение Грозного стало переломным моментом: в становлении русского народа - как народа-богоносца, русской государственности - как религиозно осмысленной верозащитной структуры, русского самосознания - как осознания богослужебного долга, русского "воцерковленного" мироощущения - как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности Русского Православного Царя. Грозный стал первым Помазанником Божиим на русском престоле. Несколько редакций дошедшего до нас подробного описания чина его венчания не оставляют сомнений: Иоанн IV Васильевич стал первым русским государем, при венчании которого на царство над ним было совершено церковное Таинство Миропомазания. Помазание царей святым миром (благовонным маслом особого состава) имеет свое основание в прямом повелении Божием. Об этом часто говорит Священное Писание, сообщая о помазании пророками и первосвященниками ветхозаветных царей в знак дарования им особой благодати Божией для богоугодного управления народом и царством. Православный катехизис свидетельствует, что "миропомазание есть таинство, в котором верующему при помазании священным миром частей тела во имя Святаго Духа подаются дары Святаго Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной". Над каждым верующим это таинство совершается лишь единожды - сразу после крещения. Начиная с Иоанна Грозного, русский царь был единственным человеком на земле, над кем Святая Церковь совершала это таинство дважды - свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, необходимых для нелегкого царского служения. Митрополит Иоанн (Снычев). смотреть

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

торжественный церковный обряд возведения на престол царя с вручением символов высшей власти: барм, "шапки Мономаха", скипетра и державы. Обряд совершался в Успенском соборе Московского Кремля. смотреть

Иван IV Васильевич стал первым в истории Русским царем.

К концу XV века, во времена татаро-монгольского ига, московские князья являясь наместниками Золотой орды, часто именовали себя царями. Однако официальный титул царя на Руси появился 16 января 1547 года, после венчания на царство Ивана IV прозванного Грозным.

Родился будущий царь 25 августа 1530 года. Он был очень желанным ребенком, его рождения ожидала вся страна.

Отец Ивана, великий князь Московский Василий III, прожив двадцать лет в браке с Саломонией детей не имел. При помощи митрополита Даниила и части духовенства он отправил законную супругу, против её воли в монастырь. И в 1526 году женился на литовской княжне Елене Глинской. Через четыре года, когда Василию III было уже за пятьдесят, родился наконец-то наследник Иван IV, прозванный в последствии Грозным.

Когда мальчику было три года умер его отец, через пять лет умерла и мать. Иван рос в обстановке вражды и обмана, борьбы за власть между его опекунами – боярами.

Венчание на царство Ивана IV и его значение

Надо отметить, что тут мнения историков расходятся. Ряд историков полагают, что инициатива принять царский титул не могла исходить от 16 летнего юноши. По их мнению, важную роль в этом сыграл митрополит — дав своё согласие на брак, он предложил Ивану Васильевичу прежде принять титул царя.

Но, есть и противоположная точка зрения, подчеркивающая идею, что у государя очень рано сформировалось стремление к власти. Надо отметить, что идея царского титула московских государей была для Ивана IV не нова. Первый из великих московских князей, который стал именовать себя царем, был дед Ивана Грозного, Иван III. Он же впервые в российской истории венчал на царство своего внука Дмитрия, которого, впрочем, вскоре отстранил от престолонаследия в пользу своего сына Василия III, отца Грозного.

Однако ни Иван III, ни Василий III не смели дерзнуть называться царями перед иноземными государями. Их царский титул предназначался только для внутреннего, домашнего обихода: его упоминали в правительственных актах, имевших хождение исключительно внутри Московского государства.

14 января 1547 года, после молебна в Успенском соборе, духовенство и все бояре были приглашены к великому князю, который заявил им о своем намерении

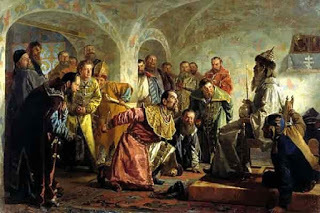

Обряд венчания

Обряд венчания на царство великого князя Ивана IV проходил в Успенском соборе Московского Кремля. 16 января 1547 года состоялась торжественная церемония. Звон церковных колоколов, всеобщее ликование - все это представляло собой большой, красочный праздник.

Иван Грозный. Венчание на царствоМитрополит Макарий возложив знаки царского достоинства - животворящий крест, бармы, золотую цепь и шапку Мономаха, совершил, таким образом, обряд миропомазания.

Церковь во всем этом имела определенный интерес: добиться приоритета в управлении государством и дальнейшего укрепления православия.

Однако процедура возведения к царской власти единовластного государя была проведена на Руси в первые, и в нарушение сложившейся практики, обряд совершил не Константинопольский патриарх, или папа Римский, а русский митрополит. Поэтому понадобились годы, чтобы титул царя за русским самодержцем был признан другими государствами. С 1554 года титул русского царя безоговорочно признавался Англией.

Сам Иван Васильевич придавал большое значение признание его царского титула Польско-Литовским государством. Но Польша в течении всего XVI века так и не признала его титул.

Венчание Ивана IV на царство имело огромное значение для укрепления верховной власти, это событие стало началом эпохи становления Российского государства.

Внутренняя политика государя всея Руси

Внутренняя политика первого русского царя По утверждениям историков, венчание Ивана Грозного на царство явилось началом периода жестокости и насилия на Руси со стороны Великого князя, получившего титул Императора. Вседозволенность и ее последствия привели к кровавому террору. Для подавления смуты, народных волнений в Москве и других городах применялись жестокие меры: страшные казни, в которых принимал участие сам царь.

Однако венчание Ивана Грозного на царство, как отмечают историки, имело и позитивные стороны для государства Российского.

Приняв в 1547 году в свои руки государственное управление, царь Иван Васильевич занялся его преобразованием. Были проведены реформы военной службы, государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне, состоялся первый Земский собор.

В числе преобразований ограничение местничества (уложение о службе), обязывающее служить не только холопов, но и самих помещиков. Реформа местного управления предусматривала замену власти наместников на выборные органы. Это существенно ограничивало злоупотребления.

Большое внимание уделялось строительному делу. Обновлялись старые и появлялись новые каменные строения различного назначения В 1560 году в Москве появился красивейший храм Василия Блаженного, радующий взгляд и сегодня.

Венчание Ивана Грозного на царство привело к значительным изменениям и во внешней политике.

Внешняя политика ИванаIV Грозного

Иван Грозный. Венчание на царство Царский титул позволил русскому царю не только укрепить власть, но и занять несколько другое положение в дипломатических отношениях.

В результате укрепления военизированных сил расширены границы русского государства. В 1556 году была окончательно покорена и присоединена к Московскому государству Казань. В том же году покорено и Астраханское ханство.

Во время правления Ивана Грозного были присоединены Западная Сибирь, Башкирия и земли Ногайской Орды. 30 июня 1572 года рядом с Москвой состоялась решительная битва, в результате которой татары были разбиты и бежали, оставив в плену знаменитого полководца Дивей-Мурзу. С татарским игом было покончено навсегда.

Венчание Ивана Грозного на царство, и век его правления определены историками как время значительных перемен.

Первый русский царь — яркая личность истории

Иван Грозный. Венчание на царствоВ истории Православной Руси переломным моментом последних лет царствования Ивана Грозного явилась смерть его сына. Историки отмечают, что царь убил сына в порыве гнева, нанеся ему посохом рану в висок. Придя в себя от случившегося, Грозный понял, что уничтожил будущее своей династии. Младший сын Федор был слаб здоровьем: он не мог возглавить страну. Потеря наследника по причине собственной жестокости окончательно подорвала здоровье царя. Изношенный организм не выдержал нервного потрясения, через три года после смерти сына, 18 марта 1584 года, Иван Грозный скончался.

Ивана Грозного и его венчание на царство кратко можно охарактеризовать как яркое, и вместе с тем темное пятно в истории Великой Православной Руси.

Для истории венчание Ивана Грозного на царство в 1547 году стало началом знаменательной эпохи становления Российского государства. Иван Грозный превратил Россию в мировую державу и эта держава очень скоро заставила считаться с собой как азиатский Восток, так и европейский Запад.

В России обряд венчания на царство был максимально приближен к византийскому оригиналу. Венчал царя глава церкви - митрополит, а позднее патриарх. Обряд проходил в Успенском соборе Московского Кремля.

В центре храма на высоком ступенчатом постаменте ставился царский трон, а радом с ним - стул для митрополита. По обе стороны постамента располагались скамьи для духовенства. Царские регалии торжественно вносили в храм и размещали на покрытом дорогой тканью аналое (столе), возле постамента.

6 января 1547 года, 472 года назад, в Москве состоялось торжественное венчание на царство Ивана IV Грозного.

Сын великого князя Василия III и княгини Елены Глинской Иван IV — первый русский царь. Номинально он стал правителем в 3 года после смерти отца, а в 1547 году Иван впервые в российской истории венчался на царство.

венчания на царство

Церемонию проводил один из видных церковных и политических деятелей середины XVI века московский митрополит Макарий в Успенском соборе Кремля. На Ивана IV были возложены знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, бармы и шапка Мономаха, совершив обряд миропомазания, придавший венчанию сакральный характер.

Успенский собор Московского Кремля

Царь Федор Иоаннович на тронеРоспись южной стены Грановитой палаты. Фрагмент. 1881-1882.

На протяжении XVI века в церемонию вносились некоторые дополнения, связанные с ростом престижа царской власти. Так, царю Федору Иоанновичу кроме креста, золотой цепи, барм и шапки Мономаха был вручен скипетр. После того, как во время венчания царь Борис Годунов получил из рук главы церкви державу, процесс формирования комплекса царских регалий был завершен.

На протяжении XVI века в церемонию вносились некоторые дополнения, связанные с ростом престижа царской власти. Так, царю Федору Иоанновичу кроме креста, золотой цепи, барм и шапки Мономаха был вручен скипетр.

Шапка Мономаха. Восток, конец XIII - начало XIV в.

После того, как во время венчания царь Борис Годунов получил из рук главы церкви державу, процесс формирования комплекса царских регалий был завершен.

Российских самодержцев венчали на царство по установленному обряду до конца XVII столетия. Последним венчанием было совместное возведение на престол малолетних правителей Ивана и Петра Алексеевичей в 1682 году.

Венчания на царство всегда были пышными праздниками.

В Успенском соборе собиралось не только духовенство, но и огромное количество самых именитых бояр. За церемонией следовал пир в Грановитой палате, специально для которого из Оружейной палаты выдавалась древняя серебряная посуда.

Избрание на царство Михаила Федоровича. Коронационный обед.

В течение трех дней в Кремле и по всей Москве не смолкали колокольные звоны. Для народа выставлялось угощение. Объявляли амнистии.

Интерьер Грановитой палаты: взгляд из Тайника.

Свод Грановитой палаты покоится на одном столбе-пилоне.

При Петре I, когда Россия была провозглашена империей, вместо венчания на царство был введен обряд коронации. Несмотря на то, что столица России официально была перенесена в Петербург, коронации по-прежнему проводились в Успенском соборе Московского Кремля.

М. Зичи. Парадный обед в Грановитой палате 15 мая 1883 года

Первой на российский престол короновалась императрица Екатерина I – жена Петра I. Последней была коронация императора Николая II в 1896 году.

Миропомазание императора Николая II в Успенском соборе (по рисунку В.А.Серова). Санкт-Петербург, 1899 г.

Одним из важных элементов венчания на царство являлся обряд осыпания золотыми монетами, пришедший на Русь с Востока и означавший пожелание богатства, счастья, долголетия. Для этого обряда предназначались обычные монеты русской чеканки, но чеканенные не на расплющенных кусочках серебряной проволоки, а выполненные из золота.

Прием премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. 1955 год.

Иван 3 был назначен судьбой восстановить единовластие на Руси, не вдруг принял сие великое дело и не считал всех средств дозволенными.

Карамзин Н.М.

Правление Ивана 3 длилось с 1462 по 1505 годы. Это время вошло в историю России как начало объединения земель удельной Руси вокруг Москвы, что создавало основы единого государства. Так же именно Иван 3 был тем правителем, при котором Русь избавилась от татаро-монгольского ига, длившегося практически 2 века.

Иван 3 начал правление в 1462 году в возрасте 22 лет. Престол к нему перешел по завещанию от Василия 2.

Управление государством

Начиная с 1485 года, Иван 3 провозглашает себя государем всея Руси. С этого момента начинается единая политика, направленная на укрепление международного положения страны. Что касается управления внутреннего, то власть князя тяжело назвать абсолютной. Общая схема управления Москвой и всем государством при Иване 3 представлена ниже.

Князь, конечно, возносился над всеми, но церковь и боярская дума совсем немного уступали по значимости. Достаточно отметить, что:

- Власть князя не распространяется на церковные земли и боярские вотчины.

- Церковь и бояре имеют право чеканить собственную монету.

Благодаря Судебнику 1497 году на Руси приживается система кормления, когда княжеские чиновники получают широкие полномочия в плане местного управления.

При Иване 3 впервые была реализована система передачи власти, когда князь назначал себе приемника. Так же именно в эту эпоху начали формироваться первые Приказы. Были основаны приказ Казна и Дворец, которые ведали поступлением налогов и распределением земли дворянам за службу.

Объединение Руси вокруг Москвы

Покорение Новгорода

Летом 1471 году Иван 3 отправляет войска на Новгород. Сражение случилось у реки Шелони, где новгородцы потерпели поражение. 14 июля случилось сражение у стен Новгорода, где москвичи победили, а новгородцы потеряли убитыми порядка 12 тысяч человек. Москва укрепила свои позиции в городе, но сохранила новгородцам самоуправление. В 1478 году, когда стало очевидно, что Новгород не прекращает попыток уйти под власть Литвы, Иван 3 лишил город всякого самоуправления, окончательно подчинив его Москве.

Новгородом теперь правил московский наместник, а знаменитый колокол, символизировавший вольность новгородцев, был отправлен в Москву.

Присоединение Твери, Вятки и Ярославля

Тверской князь Михаил Борисович, желая сохранить независимость своего княжества, женился на внучке великого князя Литовского Каземира 4. Это не остановило Ивана 3, который в 1485 году начинает войну. Положение для Михаила осложнялось тем, что многие тверские бояре уже перешли на службу к московскому князю. Вскоре началась осада Твери, а Михаил бежал в Литву. После этого Тверь без сопротивления сдалась. Иван 3 оставил для управления городом своего сына Ивана. Так произошло подчинение Твери Москве.

Вятка имела систему управления схожую с Новгородом. В 1489 году Тверь подчинилась власти Ивана III, перейдя в управление Москвой вместе с старинным городом Арск. После этого Москва укрепилась как единый центр объединения русских земель в единое государство.

Внешняя политика

Внешняя политика Ивана 3 выражалась в трех направлениях:

- Восточное – освобождение от ига и решение проблемы казанского ханства.

- Южное – противостояние с Крымским ханством.

- Западное – решение пограничных вопросов с Литвой.

Восточное направление

Ключевая задача восточного направления – избавление Руси от татаро-монгольского ига. Результатом стало стояние на реке Угре в 1480 году, после которого Русь обрела независимость от Орды. 240 лет ига были завершены и началось возвышение московского государства.

Жены князя Ивана 3

Иван 3 дважды был в браке: первая жена – тверская княгиня Мария, вторая жена – Софья Палеолог из рода византийских императоров. От первого брака у князя был сын – Иван Молодой.

Софья (Зоя) Палеолог была племянницей византийского императора Константина 11, но после падения Константинополя она переехала в Рим, где жила под покровительством римского папы. Для Ивана III это был прекрасный вариант для брака, после смерит княгини Марии. Этот брак позволял соединить правящие династии России и Византии.

- Россия склонит Золотую Орду к войне с Турцией.

- Россия в той или иной форме примет католичество.

Послы приняли все условия, и Софья Палеолог отправилась в Москву. 12 ноября 1472 года она въехала в столицу. Примечательно, что на въезде в город, движение было на несколько дней остановлено. Связано это было с тем, что во главе делегации ехали католические священники. Иван 3 считал преклонение перед чужой верой признаком неуважения к собственной, поэтому потребовал, чтобы католические священники спрятали кресты и перешли вглубь колонны. Только после удовлетворения этих требований движение продолжилось.

Престолонаследие

В 1498 возник первый спор о престолонаследии. Часть бояр требовали, чтобы наследником Ивана 3 стал его внуку Дмитрий. Это был сын Ивана Молодого и Елены Волошанки. Иван Молодой был сыном Ивана 3 от брака с княжной Марией. Другая группировка бояр высказывалась за Василия, сына Ивана 3 и Софьи Палеолог.

Великий князь заподозрил свою жену, что она хотела отравить Дмитрия и его мать Елену. Было объявлено о заговоре, и некоторые люди были казнены. В результате у Ивана 3 возникло подозрение к своей жене и сыну, поэтому в 4 февраля 1498 году Иван 3 называет своим приемником Дмитрия, которому на тот момент было 15 лет.

После этого в настроениях великого князя случились перемены. Он решил вновь расследовать обстоятельства покушения на Дмитрия и Елену. В результате уже Дмитрий был заключен под стражу, а Василий назначен князем Новгорода и Пскова.

В 1503 году умерла царевна Софья, и здоровье князя стало заметно хуже. Поэтому он собрал бояр и объявил своим наследником Василия, будущего князя Василия 3.

Итоги правления Ивана 3

В 1505 году князь Иван 3 умирает. После себя он оставляет великое наследство и великие дела, которые было суждено продолжать его сыну Василию. Итоги правления Ивана 3 можно охарактеризовать следующим образом:

- Устранение причин раздробленности Руси и объединение земель вокруг Москвы.

- Начало создание единого государства

- Иван 3 был одним из сильнейших правителей своей эпохи

Иван 3 не был образованным человеком, в классическом смысле этого слова. Он не мог в детстве получить достаточно образование, но это компенсировалось его природной смекалкой и сообразительностью. Многие называют его хитрым царем, поскольку он очень часто хитростью добивался нужных ему результатов.

Важным этапом правления князя Ивана третьего был брак с Софье Палеолог, в результате которого Россия стала сильной державой, и ее стали обсуждать во всей Европе. Это, бесспорно, дало толчок для развития государственности в нашей стране.

Читайте также: