Передается ли миелодисплазия пояснично крестцового отдела по наследству

Обновлено: 28.06.2024

Боль в спине, знакомая почти каждому человеку, чаще всего связана с поражением пояснично-крестцового отдела позвоночника. Развитию хронической вертебральной, в том числе поясничной боли, способствуют большие физические нагрузки и наоборот — отсутств

Боль в спине, знакомая почти каждому человеку, чаще всего связана с поражением пояснично-крестцового отдела позвоночника. Развитию хронической вертебральной, в том числе поясничной боли, способствуют большие физические нагрузки и наоборот — отсутствие адекватных нагрузок, неблагоприятные метеорологические факторы (особенно перманентные, связанные с неудовлетворительными условиями труда и быта), врожденная или приобретенная патология опорно-двигательного аппарата и позвоночного столба, а также наличие избыточного веса и остеопороза. По своей распространенности в нашей стране хроническая вертебральная боль относится к числу массовых проблем здоровья населения.

Основные факторы и клинические формы поражения позвоночника

К первичным факторам поражения позвоночника — в частности, его пояснично-крестцового отдела — относятся очаговые или распространенные вертебральные изменения, связанные с самостоятельно возникшей патологией позвоночного столба. Среди них основным фактором является дистрофический вертебральный процесс (остеохондроз позвоночника).

Вторичные факторы поражения связаны с наличием экстравертебрального патологического процесса, также приводящего к развитию очаговых или распространенных изменений в позвоночнике. Наибольшее клиническое значение среди них имеют остеопороз и метастатическое поражение позвоночника.

Первый фактор (остеопороз) отличается значительной распространенностью среди женщин среднего, пожилого и старческого возраста. В то же время остеопороз позвоночника чаще всего протекает без развития неврологических расстройств, в связи с чем его клинические проявления редко являются поводом неврологического наблюдения. Второй фактор (метастатическое поражение) во много раз превышает частоту первичных опухолей позвоночника. В ряде случаев вертебральные нарушения метастатического происхождения попадают в сферу наблюдения невролога еще до установления диагноза основного заболевания. Схема — факторы и клинические формы первичного и вторичного поражения позвоночника — представлена на рис. 1.

Клинические проявления патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника

В неврологической практике дифференциация форм вертебрального поражения начинается с определения вертебрального синдрома, с учетом особенностей которого проводится установление основного заболевания. Клинические проявления патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника представляют собой 3 группы вертебральных синдромов (рис. 2):

Болевые (рефлекторные) синдромы

Болевые (рефлекторные) синдромы пояснично-крестцовой области, не сопровождающиеся очаговой неврологической симптоматикой, могут проявляться:

люмбоишиалгией— поясничной болью, иррадиирующей по дерматому седалищного нерва— n. ischiadicus (рис. 3);

Корешковые синдромы (радикулопатии)

Корешковые синдромы (радикулопатии), вызванные поражением пояснично-крестцового отдела позвоночника, встречаются реже болевых поясничных синдромов. О наличии радикулопатии свидетельствуют симптомы выпадения чувствительной, рефлекторной и двигательной функций определенного спинномозгового корешка.

Проявления пояснично-крестцовых радикулопатий:

гипестезия/гипалгезия — в основном в дистальном отделе иннервации корешка (наружный/внутренний край стопы);

Наиболее распространенные формы пояснично-крестцовых радикулопатий связаны с поражением пятого поясничного (L5) и первого крестцового (S1) спинномозговых корешков. Клинические различия данных радикулопатий касаются зон локализации боли и чувствительных расстройств, а также наличия ахиллова рефлекса, исчезающего при радикулопатии S1 (рис. 4).

Клинические особенности остеохондроза позвоночника

В подавляющем большинстве случаев развитие поясничных болевых и корешковых синдромов вызвано остеохондрозом позвоночника, особенно часто затрагивающим сочленения двух нижних поясничных позвонков и основания крестца (межпозвоночные диски LIV–LV, LV –SI).

Основные клинические проявления остеохондроза позвоночника, в разной степени ограничивающие двигательную активность больного, включают рецидивирующую или хроническую вертебральную боль, болезненную подвижность позвоночника, а также монорадикулярные неврологические расстройства.

Течение клинических проявлений остеохондроза позвоночника чаще всего циклическое — с чередованием периодов обострения и ремиссии (полной или частичной). Обострения, как правило, носят сезонный характер (осень и весна). Наибольшая частота обострений заболевания приходится на пятое десятилетие жизни. В большинстве случаев развитие обострений вертебральной патологии бывает предсказуемым — при нарушении режима, ограничивающего физические нагрузки и исключающего охлаждение.

Наиболее неблагоприятной формой проявлений поясничного остеохондроза является развитие дискогенной компрессии структур позвоночного канала, в частности — конского хвоста, угрожающей тяжелыми неврологическими осложнениями и инвалидизацией больного. Компрессия структур позвоночного канала также может быть связана с вторичными формами поражения позвоночника (рис. 1).

Признаки острой компрессии структур позвоночного канала (в том числе конского хвоста):

при компрессионном (компрессионно-ишемическом) поражении спинного мозга— самопроизвольное уменьшение боли, сменяющееся чувством онемения тазового пояса и конечностей.

Клинические особенности вторичного поражения позвоночника

Симптоматическая вертебральная боль, вызванная вторичным поражением позвоночника, в самом начале своего развития может протекать подобно проявлениям остеохондроза позвоночника. Наличие данной боли часто становится поводом для проведения физиотерапии, способной еще больше усугубить проявления основного заболевания.

Установлению симптоматического характера вертебральной боли способствуют:

Атипичные вертебральные проявления (характерны для вторичного поражения позвоночника):

эффективность ненаркотических анальгетиков: в обычных терапевтических дозах — кратковременная, постепенно снижающаяся;

наличие экстравертебральной боли — паравертебральной, абдоминальной, внизу живота или паховой области;

–повышением температуры тела;

–общей слабостью, снижением аппетита, потерей массы тела;

–изменениями лабораторных показателей— ускорением СОЭ, анемией, лейкоцитозом.

Принципы лечения

Анальгетические средства

Основными анальгетическими средствами для устранения вертебральной боли являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). НПВП, как и другие обезболивающие препараты, обычно самостоятельно принимаются больными при усилении и возобновлении боли. Однако длительное применение анальгетических средств, повышающее риск развития осложнений лекарственной терапии, предусматривает контролируемое врачом применение НПВП.

Способы применения НПВП:

Диклофенак — внутрь 100–150 мг/сут (обычные таблетированные формы 25–50 мг, форма ретард — 100 мг); внутримышечно или подкожно; ректально; местно.

Ибупрофен — внутрь 1200 мг/сут; местно.

Кетопрофен — внутрь 150–300 мг/сут (обычная таблетированная форма 50 мг, форма ретард— 150 мг); внутримышечно; ректально; местно.

Мелоксикам— внутрь 7,5–15 мг/сут (однократно); внутримышечно; ректально.

Общим правилом для НПВП является применение пероральных форм во время или сразу после еды с достаточным количеством воды.

Длительность применения НПВП зависит от выраженности и продолжительности вертебральной боли. При остро возникшей боли в спине бывает достаточно кратковременного (в течение нескольких дней) применения НПВП. При наличии интенсивной, особенно корешковой боли, период применения одного и того же НПВП обычно составляет не менее 3–4 недель.

Наиболее вероятные побочные эффекты НПВП связаны с их воздействием на желудочно-кишечный тракт. Меньшая частота развития желудочной и кишечной диспепсии, а также желудочно-кишечного кровотечения отмечается при использовании мелоксикама.

Витамины группы В

Применение нейротропных витаминов группы В — распространенный в клинической практике метод лечения больных с поражением периферической нервной системы, в том числе неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника. Для проведения так называемой витаминотерапии традиционно использовался способ попеременного введения растворов тиамина (витамина В1), пиридоксина (витамина В6) и цианокобаламина (витамина В12) — по 1–2 мл внутримышечно с ежедневным чередованием каждого препарата — в течение 2–4 недель. Недостатки такой схемы уже давно известны — малые дозы и частые инъекции приводят к низкому комплайенсу.

Мильгамма — внутримышечно 2 мл, ежедневно, в течение 10 или 15 дней.

Мильгамма композитум — внутрь, по 1 драже 3 раза в день, в течение 6 недель.

Немедикаментозные методы лечения

Хирургические методы лечения

Хирургические методы лечения вертебральной патологии могут носить плановый или экстренный характер. Плановый порядок проведения хирургического вмешательства определяется относительно стабильной клиникой вертебральной патологии, требующей радикального удаления или доступной для хирургического воздействия.

Целью проведения подобных операций (на поясничном уровне) является:

удаление опухоли позвоночника, спинного мозга, спинномозговой оболочки или корешка, которая не сопровождается признаками нарастающей компрессии.

При принятии решения о проведении хирургического лечения — радикального, но значительно более дорогостоящего, — необходимо учитывать:

определенную вероятность возобновления вертебральной боли (в том числе в области других позвонков) после проведения хирургической операции;

возможность постепенного самопроизвольного ослабления и даже полного регресса вертебральной боли без проведения хирургического вмешательства;

существенную зависимость результатов хирургического лечения, даже методически успешных операций, от преморбидного статуса больного: послеоперационное сохранение и возобновление вертебральной боли характерно для больных с ипохондрическими и депрессивными расстройствами, алкогольной зависимостью, а также имеющих сопутствующую соматическую патологию.

Необходимость проведения экстренного хирургического вмешательства возникает при остром развитии неврологических расстройств, обусловленных компрессией спинного мозга и конского хвоста. При отсутствии радикального лечения, на фоне дальнейшего нарастания спинномозговой и полирадикулярной симптоматики, возможно развитие необратимых неврологических нарушений. Однако проведенная в экстренном порядке хирургическая операция позволяет устранить остро возникшую компрессию спинного мозга, его сосудов и конского хвоста, и обеспечить восстановление двигательных, чувствительных и тазовых функций.

Ю. В. Грачев, доктор медицинских наук

В. И. Шмырев, доктор медицинских наук, профессор

НИИ ОПП РАМН, МЦ Управления делами Президента РФ, Москва

Менингоцеле – это один из врожденных пороков развития позвоночника и спинного мозга. В его основе лежит неполное закрытие нервной трубки – анатомической структуры эмбрионального периода.

Классификация

Выделяют три вида пороков, связанных с расщеплением позвоночника (лат: spinabifida): spina bifida occulta, менингоцеле и менингомиелоцеле. Это проявления одного и того же патологического процесса, имеющие разную степень выраженности.

Spina bifida occulta (скрытое расщепление) представляет собой исключительно костный дефект – щель в задней стенке позвонка или нескольких позвонков. Чаще всего это случается в поясничном или крестцовом отделе позвоночника на уровне от L1 (первого поясничного позвонка) до S2, S3 (второго-третьего крестцовых позвонков). Ни оболочки спинного мозга, ни корешки спинномозговых нервов через дефект кости не выпячиваются.

Менингоцеле — выбухание через костный дефект мозговых оболочек, содержащих ликвор. Кисты обычно располагаются в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, достигают иногда больших размеров, имеют короткую ножку.

Спинномозговая жидкость при этом скапливается над паутинной оболочкой (meningocele subduralis) или под ней (meningocele subarachnoidalis). Это наиболее доброкачественная форма спинномозговых грыж, так как спинной мозг в большинстве случаев сформирован правильно.

Миеломиелоцеле – это самый сложный и частый из вариантов расщепления позвоночника — при таком пороке развития в дефект кости попадает и выпячивается наружу все содержимое позвоночного канала (спинной мозг с его оболочками и нервные корешки). Это может быть причиной тяжелых неврологических проблем.

Причины возникновения

В развитии всех видов расщепления позвоночника определенную роль играет наследственность. Это подтверждает тот факт, что частота рождения детей со spinabifida у родителей, которые сами страдают этим пороком, выше, чем в популяции.

Факторами риска по развитию данной болезни у детей являются внутриутробные инфекции, ионизирующее облучение, повышение температуры тела матери, действие химических токсинов (например, пестицидов), прием антиконвульсантов (противосудорожных средств) во время беременности, недостаток в рационе питания беременной фолиевой кислоты.

При этом наиболее важным периодом являются первые недели беременности, когда формируется нервная трубка. В норме она должна закрыться на четвертой неделе вынашивания.

Клиническая картина

Основным симптомом данной болезни является само наличие грыжевого мешка. На спине, чаще всего в пояснично-крестцовом отделе от L1 до S2, S3, определяется подкожное мягкотканое выпячивание. В большинстве случаев никакого дискомфорта оно не причиняет.

Клинически неврологическая симптоматика может отсутствовать или наблюдаются легкие вялые парезы ног, снижение ахилловых рефлексов.

Диагностика патологии

Первичный врачебный осмотр позволяет заподозрить наличие у пациента данного заболевания.

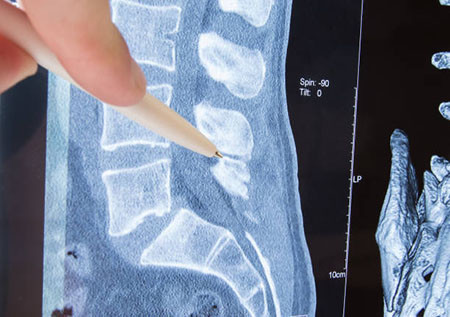

Методом выбора для уточнения диагноза является магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ).

МРТ позволяет точно установить, что является содержимым грыжевого мешка.

Лечение и профилактика

Менингоцеле в области L1 – S2, S3 имеет хороший прогноз в отношении хирургического излечения. Поскольку в состав грыжевого мешка при менингоцеле не вовлечена ткань спинного мозга, после оперативного лечения человек может полностью выздороветь.

Консервативных (нехирургических) методов лечения этой болезни не существует. Операция помимо устранения косметического дефекта преследует цель закрытия входных ворот для возможного проникновения инфекции внутрь позвоночного канала.

В настоящее время активно разрабатываются хирургические методы антенатальной коррекции порока, т.е. операции на позвоночнике плода, когда он еще находится в утробе матери.

Первое направление профилактики – при беременности необходимо избегать факторов риска развития spinabifida. Активная профилактика заключается в приеме препаратов фолиевой кислоты во время вынашивания.

Миелодисплазия – термин, соответствующий аномалии развития спинного мозга. Такая патология возникает на ранних сроках беременности из-за нарушения эмбрионального развития.

- Наследственность

- Токсические влияния на беременную

Миелодисплазия приводит к самым различным нарушениям, в зависимости от уровня поражения спинного мозга:

- гидроцефалия

- скелетные деформации – кифоз, кифосколиоз

- врожденный вывих бедра, косолапость

- трофические нарушения

- нарушения тазовых функций

- нарушение движений нижних конечностей

Часто миелодисплазия сочетается с другими пороками развития:

- ДЦП

- сирингомиелия (образование кист в спинном мозге)

- синдром Арнольда-Киари (порок развития головного мозга)

- блуждающая почка

- некоторые поражения кожи

Чаще всего встречается миелодисплазия с поражением пояснично-крестцового отдела позвоночника, которая проявляется в виде следующих симптомов:

- недержание кала и мочи

- расстройство чувствительности промежности

- отсутствие ахилловых рефлексов, нарушение движений ног

Ведущие спинальные хирурги Израиля

Доктор Цви Лидар Нейрохирург, ортопед, ведущий специалист Израиля в области мини-инвазивной микрохирургии позвоночника (Ихилов) |  Профессор Реувен Гепштейн Нейрохирург, ортопед, глава отделения спинальной хирургии (Меир) |  Доктор Алон Фридландер Хирург, ортопед глава подразделения хирургии позвоночника (Шиба) |  Доктор Нахшон Ранд Хирург, ведущий спинальный хирург (Ассута) |

Диагностика миелодисплазии в Израиле

- Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

- Электронейромиография – позволяет уточнить состояние мышц и периферических нервов, наличие и состояние мотонейронов спинного мозга

- Уродинамические исследования (урофлоурометрия и другие)

- Нейросонография – УЗИ-исследование отделов головного мозга для определения гидроцефалии. костного мозга.

- Анализы крови (биохимический, иммунологический анализ, на антитела, цитологический).

СТОИМОСТЬ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

МРТ позвоночника/суставов (каждый отдел)

Лечение миелодисплазии в Израиле

Лечение позвоночника за границей отличается высоким уровнем оборудования и квалификации персонала, а также комплексного и индивидуально подобранного курса.

Планируется в зависимости от характера и выраженности нарушений и от данных нейрофизиологического обследования:

- Медикаментозная терапия.

- нейротрофические средства

- активаторы медиаторов

- биостимуляторы

- противовоспалительные и рассасывающие

- десенсибилизирующие

- макроэргические соединения (АТФ, кокарбоксилаза и другие)

- Лазерная терапия: облучение биологически активных точек низкоэнергетическим лазером

- Электростимуляция спинного мозга – улучшает функциональное состояние нейронов спинного мозга и их восстановление, спинальное и периферическое кровообращение

- Электростимуляция мочевого пузыря через прямую кишку

- Эпидуральные блокады

- Физиотерапевтическое лечение

- Хирургические операции:

- пластика деформаций позвоночника с целью улучшения опорной функции

- микрохирургические операции на спинном мозге и корешках, оболочках спинного мозга (миеломенингорадикулиз) и сосудах с использованием интраоперационного электрофизиологического мониторинга нервных корешков

- урологические операции на сфинктерном аппарате мочевого пузыря (миотомия детрузора мочевого пузыря по Махони и другие)

- эндоскопические манипуляции при пузырно-мочеточниковом рефлюксе

Подход к лечению миелодисплазии в Израиле комплексный и зависит от особенностей случая. Результаты зависят от степени неврологических нарушений. Результаты комплексного лечения в Израиле

- улучшение тазовых функций – в среднем у 22%

- улучшение двигательной функции нижних конечностей – в среднем более 50%

Цены на лечение миелодисплазии в Израиле

Стоимость формируется из множества параметров: врач, клиника, оборудование, тесты и т.д. — поэтому узнать конечную цену можно только по запросу, на основе которого вы получите индивидуальный план лечения. Если вы уже получили медицинскую программу, то на основании прайс-листа Министерства Здравоохранения Израиля можете проверить соответствие полученных цен официальным.

Мы обеспечиваем лечение в ведущих медицинских центрах Израиля по ценам, соответствующим прейскуранту Министерства, предоставляя возможность оплаты напрямую в кассу лечебного учреждения.

СТОИМОСТЬ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Микрохирургические операции на спинном мозге и корешках, оболочках спинного мозга (миеломенингорадикулиз)

Миотомия детрузора мочевого пузыря по Махони

Хотите лечиться в Израиле?

Предлагаем вам пройти лечебно-диагностический курс в одной из ведущих профильных клиник Израиля по государственным ценам. Мы бесплатно подберем для вас наиболее подходящий вариант клиника-врач, предоставим программу лечения, составленную медучреждением, и поможем в решении организационных вопросов.

Виссарионов С.В. 1 Баиндурашвили А.Г. 1 Батпенов Н.Д. 2 Кокушин Д.Н. 1 Картавенко К.А. 1 Абдалиев С.С. 2

Проведен анализ хирургического лечения детей с врождённым сколиозом и кифосколиозом на фоне боковых и заднебоковых и задних полупозвонков в поясничном отделе и зоне грудопоясничного перехода. Методика хирургического лечения заключалась в одномоментном трехэтапном вмешательстве. Оптимальный возраст для хирургического лечения врождённых деформаций при нарушении формирования позвонков является ранний возраст до 3 лет. Основной целью операции является радикальная коррекция деформации и восстановление физиологических профилей позвоночника. Стабилизируются только вовлеченные в зону деформации позвоночно-двигательные сегменты. Длительность инструментальной фиксации обусловлена сроками формирования переднего и заднего спондилодеза в зоне вмешательства и зависит от остаточной деформации позвоночника. .

1. Виссарионов С.В. Хирургическое лечение сегментарной нестабильности грудного и поясничного отделов позвоночника у детей: автореф. дис. д-ра мед. наук. – Новосибирск, 2008. – 41 с.

2. Виссарионов С.В., Кокушин Д.Н., Белянчиков С.М., Ефремов А.М. Хирургическое лечение детей с врожденной деформацией верхнегрудного отдела позвоночника // Хирургия позвоночника. – 2011. – № 2. – С. 35–40.

3. Виссарионов С.В., Кокушин Д.Н., Картавенко К.А., Ефремов А.М. Хирургическое лечение детей с врожденной деформацией поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника //Хирургия позвоночника. – 2012. – № 3. – С. 26–33.

4. Виссарионов С.В., Картавенко К.А., Кокушин Д.Н., Ефремов А.М. Хирургическое лечение детей с врожденной деформацией грудного отдела позвоночника на фоне нарушения формирования позвонков // Хирургия позвоночника. – 2013. – № 2. – С. 32–38.

5. Виссарионов С.В., Кокушин Д.Н., Белянчиков С.М., Мурашко В.В., Картавенко К.А. Оперативное лечение врожденной деформации грудопоясничного отдела позвоночника у детей // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста том 1, выпуск 1, 2013. С. 10–16.

6. Виссарионов С.В., Белянчиков С.М., Картавенко К.А. Кокушин Д.Н., Ефремов А.М. Результаты хирургического лечения детей с врожденным кифосколиозом грудопоясничной локализации // Хирургия позвоночника. – 2014. – № 1. – С. 55–64.

7. Михайловский М.В. Хирургия деформаций позвоночника / М.В. Михайловский, Н.Г. Фомичев. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2002. – 432 с.

8. Ульрих Э.В., Виссарионов С.В., Мушкин А.Ю. Хирургическое лечение врожденных сколиозогенных нарушений формирования позвонков у детей раннего возраста с использованием имплантатов // Хирургия позвоночника. – 2005. – № 3. – С. 56–60.

10. Aydinli U. et. al Comparison of two techniques in hemivertebra resection: transpedicular eggshell osteotomy versus standard anterior–posterior approach // European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. – 2007. – Vol. 17. – № 1. – P. 1–5.

11. Batra S., Ahuja S. Congenital scoliosis: management and future directions // Acta Orthop Belg 2008, 74(2):147–60.

12. Bradford D.S., Boachie–Adjei O. One stage anterior and posterior hemivertebral resection and arthrodesis for congenital scoliosis. // J Bone Joint Surg. 1990; 72-A:536–540.

14. Donaldson S. et al. Surgical decision making in adolescent idiopathic scoliosis // Spine. – 2007. – Vol. 32 – № 14. – P. 1526–1532.

15. Dubousset J. et al. Orthopedic treatment of spinal deformities in infancy and early childhood // Rev. Chir. Orthop. Repar. Appar. Mot. – 2006. – Vol. 92, – № 1. – P. 73–82.

17. Hedequist D.J., Hall J.E., Emans J.B. Hemivertebra excision in children via simultaneous anterior and posterior exposures // Journal of Pediatric Orthopaedics. – 2005. – Vol. 25. – №. 1. – P. 60–63.

18. Hefti F. Congenitale Skoliosen: Halbwirbelresektion-Indikationen und Techniken // Kongresstage Ortopedie, Abstracts Kongress Kinderorthopadie. – 2008. – P. 18.

19. Hensinger R.N. Congenital scoliosis. Aetiology and Associations. // Spine 2009. 34(17):1745–1750.

20. Marks DS, Qaimkhani SA. The natural history of congenital scoliosis and kyphosis. Spine. 2009; 34 (17):1751–1755.

21. McMaster M.J. Congenital scoliosis. The pediatric spine: principles and practice // New York: Raven Press, 1994. – P. 2255–2259.

22. Repko M. et al. Simple bony fusion or instrumented hemivertebra excision in the surgical treatment of congenital scoliosis // Acta Chir Orthop Traumatol Cech. – 2008. – 75(3):180–184.

23. Shono Y, Abumi K, Kaneda K. One-stage posterior hemivertebra resection and correction using segmental posterior instrumentation. Spine. 2001;26(7):752–757.

24. Yaszay B. et al. Efficacy of hemivertebra resection for congenital scoliosis: a multicenter retrospective comparison of three surgical techniques // Spine. – 2011. – Vol. 36. – № 24. – P. 2052–2060.

При выборе методов хирургического лечения пациентов с врожденными пороками развития позвоночника, прежде всего, должен учитываться возраст пациента. J. Dubousset с соавторами считает, что оперативное лечение детей младенческого возраста показано лишь в случаях изолированного порока, например, полупозвонка [15]. В этой ситуации можно ограничиться лишь одной операцией, которая предотвратит развитие и прогрессирование деформации позвоночника и в то же время не будет для ребёнка обременительной. Принципам оперативного лечения сколиозов и кифосколиозов, причиной которых являются врожденные аномалии в виде полупозвонков, посвящены многочисленные исследования. При этом все авторы считают, что оперировать ребенка можно в достаточно раннем возрасте [2, 3, 4, 5, 6, 12, 23].

В настоящее время преимущество удаления тела полупозвонка при локальной деформации с невыраженными вторичными дугами перед другими методами оперативного лечения доказано многочисленными сравнительными исследованиями [10, 22, 24]. При этом одним из главных результатов лечения считается качество жизни больного. В последние десятилетия большинство ортопедов склоняются к необходимости передне-задней стабилизации позвоночного столба [3, 4, 5, 6, 7]. Разработка переднебоковых подходов к телам аномальных позвонков позволили выполнять полное удаление полупозвонка, что значительно повысило эффективность хирургического метода лечения.

Материалы и методы исследования

Проведен анализ оперативного лечения 48 пациентов (16 мальчиков и 32 девочки) в возрасте от 1 года 2 мес. до 7 лет с врождённой деформацией на фоне боковых и заднебоковых и задних полупозвонков в поясничном отделе и зоне грудопоясничного перехода (таблица).

Боковые полупозвонки создавали сколиотическую деформацию, заднебоковые – формировали кифосколиотическую. Угол сколиотической деформации составлял от 200 до 450, кифотического искривления – от 120 до 560.

Методика хирургического вмешательства заключалась в одномоментной трехэтапной операции из комбинированных доступов (переднебокового и дорсального):

1. Положение пациента на боку противоположной стороне локализации аномального позвонка. Осуществляли переднебоковой доступ к вершине деформации. При расположении аномального позвонка в зоне грудопоясничного перехода выполняли торакофренолюмботомию с отсечением ножки диафрагмы. При локализации полупозвонка в поясничном отделе позвоночника выполняли внебрюшинный люмботомический доступ. Перевязывали и пересекали сегментарные сосуды. Дугообразно рассекали и отслаивали переднюю продольную связку над аномальным телом позвонка и соседними к нему межпозвонковыми дисками (патент № 2355336 от 20.05.2009 г.). Выполняли экстирпацию тела бокового или заднебокового полупозвонка с прилегающими к нему дисками. В результате формировался клиновидный дефект с основанием, обращенным к вершине деформации, и осуществляли освобождение позвоночного канала. При экстирпации тела аномального позвонка из переднебокового доступа старались максимально удалить до его основания.

2. Больного поворачивали на живот, не зашивая первой послеоперационной раны. Выполняли разрез вдоль линии остистых отростков тел позвонков, центр которого проходил через вершину деформации. У пациентов раннего возраста скелетировали дуги тел позвонков только со стороны врожденного порока. У детей старше 4 лет скелетирование задних опорных элементов осуществляли симметрично с двух сторон. Удаляли полудугу полупозвонка и остатки ее основания. После удаления полудуги полупозвонка и ее основания из дорсального доступа дополнительно на стороне противоположной удаленному полупозвонку осуществляли частичную резекцию нижней части дуги вышележащего позвонка и верхней части дуги нижележащего позвонка от линии остистых отростков латерально до края дуги. Частичную резекцию выполняли на 1/3 своей ширины нижней части вышележащей нормальной дуги и частичную клиновидную резекцию 1/3 своей ширины верхней части нижележащей нормальной дуги. В результате формировался дефект треугольной формы с основанием, обращенным к остистым отросткам. Выполненная частичная клиновидная резекция задней опорной колонны позвоночника на стороне противоположной аномальному позвонку позволяла создать дополнительную мобильность позвоночно-двигательного сегмента при коррекции деформации. Кроме этого, на стороне удаленного полупозвонка осуществляли продольную остеотомию соседней к нему нормальной дуги (или двух соседних дуг) позвонка, которая была отклонена от правильной вертикальной оси позвоночника с уровня аномального позвонка. Остеотомию выполняли строго вдоль линии остистого отростка на протяжении 2/3 высоты дуги нормального позвонка. Осуществляли остеотомию вдоль линии остистого отростка вышележащей дуги на протяжении 2/3 своей высоты, при отклонении верхней части позвоночника от вертикальной его оси с уровня порочного позвонка.

Читайте также:

- Необоснованно выданный паспорт гражданина рф как быть

- Как правильно называется должность механика

- Какие фундаментальные взаимодействия ответственны за формирование и развитие звезды

- Как спровоцировать бывшую на возврат

- Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности практическое пособие