Передается ли кифоз по наследству

Обновлено: 25.06.2024

Кифоз – приобретенная или врожденная деформация позвоночника, образующая выпуклость. Искривление грудного отдела в пределах нормы называется физиологическим и не нуждается в особом лечении. Свою патологическую форму кифоз обретает на фоне заболеваний легких (рахита, туберкулеза). Значительное искривление характеризуется болезненностью в области спины и имеет нарушения неврологического характера.

Кифоз проявляется сутулостью или горбатостью (в особо тяжелых случаях). Плечи пациента выступают вперед и вниз, из-за чего сужается грудная клетка. Диафрагма меняет свое положение, опускаясь вниз, верхняя часть корпуса подается вперед. Чем дольше развивается патология, тем выше риск деформации позвонков и разрушения межпозвонковых хрящей. Со временем растягиваются мышцы спины и деформируются мышцы передней части брюшной полости. Как следствие, снижается подвижность ребер, межреберных мышц, а легкие не могут функционировать в полном объеме. Поэтому тяжелые формы кифоза сопровождаются сердечными и легочными патологиями.

Характер искривления определяет его форму и имеет свои особенности. Для углового кифоза характерно образование в виде горба, из-за чего грудная клетка выпячивается вперед, а туловище становится короче. Дугообразный кифоз деформирует весь грудной отдел в форме буквы С.

Причины кифоза

Как патология кифоз развивается по таким причинам, как:

- нарушения в процессе развития плода;

- генетическая предрасположенность;

- травмы позвоночника различной этиологии;

- слаборазвитые спинные мышцы;

- компрессионные переломы позвонков на фоне утраты костной тканью своей плотности;

- заболевания позвоночника разной природы;

- новообразования в области позвоночного столба.

В очень редких случаях патологический кифоз может возникнуть после лучевой терапии, которой лечат злокачественные новообразования у детей.

Прогноз

Большой изгиб грудного отдела влияет как на здоровье и анатомию позвоночника, так и на органы, находящиеся рядом. Из-за уменьшения размеров грудной клетки снижается объем легких, соответственно, нарушается работа кровеносной и зависимых от нее систем, так как поступает недостаточное количество кислорода.

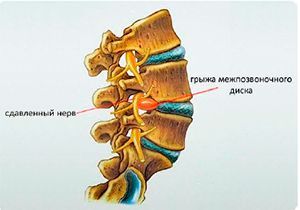

Давление диафрагмы нарушает работу брюшных органов, из-за чего возникают запоры. Перераспределяется нагрузка на позвоночник, подвергая деформации межпозвонковые диски и провоцируя развитие остеохондроза. Выраженный кифоз может привести к сдавливанию спинномозговых корешков, о чем свидетельствуют такие симптомы как частичная или полная утрата чувствительности, нарушение функционирования органов таза и мышечная слабость.

Виды заболевания

Патологический кифоз разнообразен. Его вид зависит от причин появления недуга:

- функциональный кифоз или неправильная осанка: причиной появления служит слабый мышечный корсет или неестественное положение спины во время длительного пребывания в положении сидя. В некоторых случаях такой вид кифоза связан с психологией: например, очень высокие подростки стараются скрыть рост и сутулятся, как и неуверенные в себе люди поднимают плечи, чтобы казаться незаметнее. Стараясь компенсировать чрезмерный изгиб позвоночника назад, организм начинает выпячивать область поясницы внутрь, вперед, отчего возникает сопутствующее заболевание – поясничный гиперлордоз.

- дорзальный юношеский кифоз (болезнь Шейермана-Мау): предположительно, болезнь Шейермана-Мау появляется как следствие омертвления хрящевых тканей (аваскулярный некроз), чрезмерного разрастания костной ткани в позвонковых телах и множественных переломов позвонков на почве остеопороза. Причины данного вида кифоза изучены мало, но одно известно точно – генетическая предрасположенность здесь играет особую роль. Болезнь Шейермана-Мау искажает форму позвонков, усложняя форму кифоза. Угол изгиба может доходить до 75 градусов.

- врожденный кифоз: нарушение появляется на этапе развития позвонков у эмбриона. Деформация выглядит как сегменты нестандартной формы. Искривление может развиваться в любом направлении с вершиной, расположенной в любом отделе позвоночника. Болезнь такой формы нередко прогрессирует, сочетаясь с другими патологиями и невротическими нарушениями.

- паралитический кифоз: появляется на фоне заболеваний, связанных с ослабленными или парализованными мышцами спины. Например, при ДЦП грудной кифоз прогрессирует и увеличивает свою длину до поясницы, приобретая сколиоз как сопутствующее заболевание.

- посттравматический кифоз: переломы позвонков грудного или поясничного отдела часто становятся причиной развития посттравматического кифоза. Появление болезни связано с тяжестью травмы, точностью следования предписаниям лечащего врача на период реабилитации и наличие других заболеваний, связанных с нарушениями костных или мышечных тканей.

- дегенеративный кифоз: такой кифоз – следствие дегенеративных изменений позвоночного столба. Дегенеративные изменения могут быть как естественным процессом старения организма, так и следствием медленно развивающейся патологии. Поэтому такому виду кифоза чаще подвержены пожилые люди.

Степени кифоза

Степень кифоза определяет угол искривления:

Диагностика кифоза

Диагностирует и лечит кифоз травматолог или ортопед. Первичная консультация позволяет собрать клиническую картину со слов пациента и визуального осмотра врачом. Врача интересуют характер болей и есть ли неврологические нарушения. Для этого применяется пальпация пораженной части позвоночника, измеряется мышечная сила, исследуются глубокие рефлексы для определения чувствительности нервов, выслушиваются сердце и легкие.

При кифозах в списке обязательных исследований значится рентгенография. Снимки позвоночника делают в разных проекциях.

Дополнительным исследованием во всех случаях кифоза является МРТ. Оно нужно для исследования мягких тканей на момент их поражения. КТ назначают при подозрении патологических изменений в костной ткани.

Лечение кифоза

Метод лечения назначается по виду заболевания.

Функциональный кифоз лечится ЛФК и консервативной терапией. С помощью упражнений пациент укрепляет мышечный корсет и учится держать правильную осанку. Ортопедический корсет в таких случаях не нужен. Похожий метод применяют при дегенеративном кифозе.

Юношеский кифоз, как правило, не беспокоит пациентов до того момента, пока не увеличится угол искривления настолько, чтобы причинять боль. Грудная клетка деформируется, появляются перебои в работе сердца и затрудненное дыхание. Основное лечение – консервативное. Оно включает в себя массаж, физио- и мануальную терапию, ЛФК и в особых случаях рекомендуется ношение ортопедического корсета. При изгибе в 75 градусов назначается операция.

Врожденный кифоз в 13% случаев сочетается с другими патологиями позвоночника, сопровождается нарушением развития органов, систем и неврологическими нарушениями. Консервативное лечение при таком заболевании неэффективно, поэтому еще в детском возрасте проводят операцию, чтобы позвоночник мог стабилизироваться за счет растущих костных тканей, тем самым предотвратив деформации в будущем.

При паралитическом кифозе болезнь имеет свойство развиваться, из-за чего консервативная терапия затягивается на длительное время. При отсутствии положительного результата и ухудшении состояния пациента назначается операция.

Посттравматический кифоз – вид кифоза, который лечится преимущественно хирургическим методом, потому что заболевание затрагивает нервные окончания. Если у пациента есть противопоказания для проведения операции, то назначается интенсивный курс консервативной терапии с применением ортопедического корсета.

Когда необходима операция

Показанием для хирургического вмешательства служит:

- боли и дискомфорт, которые не устраняются консервативной терапией;

- быстрое развитие заболевания с сопутствующей неврологией и перебоями в работе легких и сердца;

- дефект, влияющий на качество жизни и деятельности пациента с эстетической и психологической точки зрения.

Цель операции при кифозе – изменить угол изгиба позвоночного столба и тем самым предотвратить дальнейшее развитие патологии. Процедуру относят к сложным и масштабным вмешательствам, поэтому операция проходит под общим наркозом и после полного обследования пациента. Особо тяжелые случаи требуют неоднократного вмешательства.

Позвоночник фиксируют конструкциями из титана и его никелида. Металл хорошо принимается организмом и потому может находиться в теле пациента годами, выполняя функцию дополнительной опоры.

Идиопатический сколиоз – деформация позвоночного столба по неизвестным причинам. Может вызываться асимметричностью мышечного развития тела, сбоями работы нервной или эндокринной систем, наследственными генетическими факторами и пр.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

Детский идиопатический (неизвестного происхождения) сколиоз известен человечеству с давних времен. Проходят столетия, а объяснения причин возникновения этой тяжелой патологии, которая делает инвалидами стольких детей, до сих пор не найдено. Специалисты отказались от рахитической и остеопатической теории возникновения заболевания, уже ставят под сомнение возможность развития сколиотической осанки из-за физических и психологических нагрузок в начальных классах.

Весьма бурно обсуждаются гормональные и биомеханические предпосылки. Не принесли результатов ограничение физических нагрузок, постельный режим и корсетотерапия, при которых болезнь продолжала прогрессировать. Изучение и клинические обследования нескольких родословных показали, что нарушения выработки коллагена І и ІІ типа, а также эластина и мелатонина не являются причиной развития сколиоза.

Постепенно отходит концепция первичных (врожденных) патологий или аномалий развития различных отделов центральной нервной системы. Это подтверждается не всегда диагностируемыми неврологическими отклонениями на ранних стадиях заболевания. И только при значительных деформациях позвоночного столба проявляются существенные неврологические расстройства, которые в большинстве случаев сопровождаются стенозом позвоночного канала. Поэтому все большую популярность приобретают исследования, относящиеся к наследственной генетической природе возникновения болезни.

Ряд научных работ подтверждает, что у подростков, страдающих от идиопатического сколиоза, отмечаются отклонения не только со стороны скелета и мышечно-связочного аппарата, а существуют проблемы и с другими органами и системами. При этом патологии внутренних органов достаточно часто уже наличествуют, а не являются последствиями искривления позвоночного столба. С другой стороны, неоспоримым фактом является прямая зависимость прогрессирования заболевания с периодами усиленного роста ребенка.

Биомеханика заболевания

Уже доказано, что сколиоз возникает при нарушении мускулатурного равновесия или баланса мышц, поддерживающих позвоночник. Это подтверждают биомеханические трехмерные модели опорно-двигательного аппарата человека. Так любые смещения или перемещения позвоночно- двигательных элементов (например, деформирование позвоночника) осуществляются под воздействием внутрисистемных движителей, рычагов или сил. Роль рычагов в человеческом организме и играют мышцы. И почему эти рычаги начинают функционировать неправильно, что формируется трехплоскостная деформация позвоночника (сколиоз) – основной вопрос ортопедии.

При этом мнения специалистов расходятся. Одна часть медиков считает, что предпосылками к нарушению мускулатурного баланса является спастическое сокращение мышечных групп на вогнутой стороне сколиотического искривления. Другие полагают, что изначально ослабевают мышцы на выпуклой стороне искривления, в результате чего нормально развитые мышцы на вогнутой стороне перетягивают позвоночник.

К причинам, вызывающим сколиотическую болезнь в первую очередь относят атрофию или недостаточную развитость мышечной и связочной системы, которая не выдерживает перегрузок или не успевает сформироваться во время скачков стремительного роста тела подростков. Другими предпосылками считают: аномалии развития симметричных групп мышц спины и ягодиц (атонию или спастичность), врожденные (например, менингоцеле) или приобретенные патологии спинного мозга.

Связь сколиоза и неврологических нарушений

Любой дисбаланс в мышечном аппарате подразумевает наличие некоторых неврологических отклонений. Поэтому идиопатический сколиоз необходимо рассматривать не только как ортопедическое заболевание, но и как нейромиогенную проблему. Это подтверждают многочисленные исследования биоэлектрической активности нервно-мышечной системы детей, страдающих от сколиоза. Так, например, активность их дыхательных мышц и мышц живота по сравнению со здоровыми сверстниками носит ассиметричный характер.

Отклонения в работе нервной системы нарушают нормальное протекание нейротрофических процессов в организме (позвоночного столба и окружающих его мягких тканей) во время усиленного роста, что приводит к эндохондральным и костеобразовательным патологиям. Образуется своеобразный замкнутый круг: искривления позвоночника провоцируют неврологические отклонения, которые, в свою очередь, усугубляют развитие болезни. Или может наоборот, неврологические нарушения первостепенны?

Немаловажным остается и тот факт, что изменения в нервно-мышечной системе локализируются не только в зоне искривления позвоночного столба, но и выходят далеко за уровни деформации. Постепенно в патологию вовлекаются уровень верхних и нижних конечностей, что доказывает первичность поражения не периферических нервов, а мотонейронов спинного мозга. Более того, примерно у 70% пациентов наблюдается симптоматика нарушения деятельности черепно-мозговых нервов, что может указывать на наследственные причины возникновения сколиоза.

Безответными до сих пор вопросами остаются пункты:

- почему сколиозное искривление может охватывать различное количество позвонков (от 4 до 13);

- почему изначально возникает кифозное сглаживание (плоская спина) в грудном отделе и увеличение лордоза в поясничном отделе позвоночного столба, а уже потом развивается патологическая ротация позвонков и последующая их клиновидная деформация;

- почему в грудном сегменте позвоночника чаще отмечается правостороннее искривление, а в поясничном – левостороннее;

- как одновременно возникает S-образный сколиоз, при котором деформация позвонков разнонаправлена и компенсирует одна другую?

Теория нейрофизиологического сбоя

Сторонники нейрофизиологической концепции возникновения сколиозной болезни утверждают, что не последнюю роль в формировании искривления играет центральная нервная система.

Закладывание позвоночного столба и спинного мозга в человеческом организме осуществляется в эмбриональном периоде из различных зародышевых листков. Эти важные и теснейшим образом связанные анатомические структуры, хотя и имеют различные генетические коды развития, обязательно должны сопрягаться по росту.

Если же в силу врожденных или приобретенных факторов (усиленный рост тела) нарушается физиологическое соотношение между продольным размером позвоночника и спинного мозга, в центральную нервную систему (головной мозг) постоянно посылаются импульсы о сбое.

Ответной реакцией головного мозга на сложившееся положение становится попытка уравновесить размеры позвоночника и спинного мозга. Изначально запускается 2 параллельных процесса: торможение роста костных структур посредством гормональной регуляции и ускорение роста спинного мозга при наличии благоприятных нейротрофных условий. Если же функционально головной мозг не в состоянии полноценно запустить вышеперечисленные адаптационные процессы, то начинается механическое устранение избыточного размера позвоночного столба – формируется сколиоз.

Изначально происходит сглаживание анатомических изгибов позвоночника: распрямляется грудной кифоз и усиливается поясничный лордоз. В результате позвоночный канал не столь сильно натягивает спинной мозг. Далее наблюдается скручивание передней колоны позвоночного столба (тела позвонков с межпозвоночными дисками). При этом ротация позвонков осуществляется вокруг продольной оси позвоночного канала (посредством мышц-ротаторов), а дугоотросчатые суставы сохраняют свое расположение.

Интересным фактом остается то, что даже при уравновешивании размеров позвоночника и спинного мозга патологический процесс не прекращается (он воспринимается центральной нервной системой как детерминанта). Постепенно в процесс вовлекаются не только мышцы-ротаторы, но и прилегающие мышечно-связочные структуры формируя существенные деформации и искривления позвоночника в 3 плоскостях.

Генетическая теория возникновения сколиоза

В последние годы многими специалистами поддерживается генетическая природа формирования идиопатического сколиоза. Клинические исследования подтвердили аутосомно-доминантное наследование, в большинстве случаев связанное с половыми признаками (например, заболевание чаще передается по женской линии и особям женского пола).

На сегодняшний день поиски ученых ведутся в 2 направлениях:

- идентификация генов-кандидатов (маркеров), содержащихся в пластинках роста тел позвонков на основе биохимических и морфологических опытов;

- идентификация генов-кандидатов и их детерминации у пациентов, страдающих сколиозом и их близких родственников методом сканирования генома.

В качестве маркеров генной патологии были взяты протеогликаны – вещества, входящие в состав костного матрикса пластинок роста тел позвонков. До недавнего времени широко исследовалась причастность коллагена І, ІІ типа и эластина к формированию сколиотического искривления, но достоверно теория не подтвердилась. Не обосновались предположения некоторых авторов о сцеплении гена, вызывающего сколиоз с Х-хромосомой.

Данные о преобладании заболевания у женского пола позволили предположить, что в патологии замешан гормон эстроген, но эта теория также не подтвердилась, как и причастность к болезни мелатонина. Самыми перспективным для исследований на сегодняшний день считаются гены агрекана, бигликана и люминикана. Не увенчались особым успехом и геномные сканирования, которые показали мутацию разных генов в различных популяциях и семьях.

Кифоз — искривление позвоночника в передне-задней сагиттальной плоскости. Чаще всего локализуется в грудном отделе. Кифоз шейного и поясничного отделов развивается гораздо реже.

Болезнь протекает в физиологической и патологической формах. Последнюю провоцируют травмы, ослабление мышечного корсета и генетическая предрасположенность. Спина становится круглой, живот выпячивается вперед, меняется положение плеч — они становятся немного сведены и наклонены вниз.

Разновидности

Кифоз классифицируют на виды по отделу позвоночника, в котором он локализуется, и причинам происхождения:

По локализации, месту возникновения:

- грудной отдел

- поясничный отдел

- шейный отдел

По причинам происхождения:

- врождённый кифоз. Проявляется из-за аномалий внутриутробного развития

- генотипический — наследственная предрасположенность

- физиологический. Проявляется в 7–8 лет в грудном отделе, в период полового созревания — в поясничном. Проходит сам по себе

- травматический — возникает после переломов позвонков и неудачно проведенных операциях

- дегенеративный — изменения в позвоночнике, которые перешли в хроническую форму

- идиопатический — болезнь Шейермана-Мау или дорзальный юношеский кифоз

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 02 Января 2022 года

Содержание

Причины

Может проявиться врожденный кифоз. Он появляется из-за неправильного внутриутробного развития, когда плод оказывается сдавленным или неправильно лежит.

Если болезнь приобретенная, она появляется из-за:

- генетической предрасположенности

- малоподвижного образа жизни, который приводит к ослаблению мышечного корсета спины и груди

- чрезмерных перегрузок — неправильной техники выполнения силовых упражнений

- перенесённых травм и последствий неудачно проведенных операций

- дегенеративных процессов в позвоночнике — остеохондрозе и остеопорозе

- других заболеваний опорно-двигательного аппарата — туберкулеза, рахита

- заболеваний с парезом и параличом мышц — полиомиелит, ДЦП и другие.

Симптомы кифоза

- Синдром круглой спины: в начале лёгкая сутулость, в запущенных случаях — горбатость

- туловище отклонено вперед

- нарушение осанки, изменение положения плеч

- сужение грудной клетки: на поздних стадиях сдавливает ткани и внутренние органы

- выпячивание живота вперед

- изменение нормального положения ребер, их наклон вперед и вниз

- затруднение дыхания из-за ослабленности грудных, спинных и межреберных мышц

- боли от незначительного дискомфорта до изматывающих болей в пораженной области

Стадии развития кифоза

По мере развития изменяется угол наклона позвоночного столба. Искривление может быть:

- 1 степени — угол изгиба не превышает 30 градусов

- 2 степени — деформация достигает 30–60 градусов

- 3 степени — позвоночник отклоняется от нормального физиологического положения на 60 градусов и более.

Осложнения

Из-за кифоза развиваются анатомические изменения во всем организме. Например, если сделать максимальный вдох при искривлении грудного отдела, уменьшается объем грудной клетки и лёгких. И-за этого ухудшается кровообращение и поступление кислорода в кровь, ткани и внутренние органы получают недостаточно питательных компонентов. Также диафрагма давит на брюшную полость, что приводит к проблемам в работе пищеварительных органов. На фоне этого у пациентов с кифозом часто возникают запоры.

В тяжёлых случаях происходит перераспределение нагрузки на позвоночник, страдают межпозвоночные диски. Это приводит к остеохондрозу. На запущенной стадии сдавливаются нервные корешки и спинной мозг. Это может привести к нарушению функций мочевыделительной системы.

Диагностика

Пациента осматривают, проводят специальные тесты на мышцы, чувствительность кожи и сухожильные рефлексы. Для подтверждения диагноза нужно пройти рентгенографию позвоночника или МРТ.

Такая патология, как кифоз позвоночника, является одним из видов его искривления. Он характеризуется выпуклостью, которая обращена назад, и проявляется в виде сильной сутулости, которую ещё называют синдромом круглой спины. При наиболее запущенных случаях кифоза наблюдается горбатость.

Если Вы не знаете, как лечить кифоз, обращайтесь в отделение нейрохирургии клиники ЦЭЛТ. У нас работают опытные специалисты, которые правильно поставят диагноз и назначат необходимое лечение, которое будет проводиться с применением современных эффективных методик.

- Первичная консультация - 3 000

- Повторная консультация - 2 000

Причины кифоза

Причины возникновения кифоза имеют разную природу. Они включают в себя следующее:

- различные травмы позвоночника;

- наследственность, связанная с врождёнными дефектами мышц;

- новообразования, опухоли;

- кифоз как симптом другого заболевания

- патологические изменения ткани межпозвоночных дисков и тел позвонков, которые появляются с возрастом;

- неправильное положение тела при длительном сидении;

- неправильно подобранная мебель;

- недостаток физических нагрузок, который приводит к ослаблению мышц спины, удерживающих позвоночник в правильном положении.

Виды и классификация кифоза

Классификация кифоза осуществляется с учётом различных характеристик. Так, в зависимости от причин, которые привели к развитию заболевания, принято выделять следующие виды кифоза:

Степени кифоза

В зависимости от угла наклона позвоночного столба выделяют четыре степени заболевания:

- При первой степени — угол наклона варьируется в диапазоне от 31º до 40º;

- При второй степени — угол наклона варьируется в диапазоне от 41º до 50º;

- При третьей степени — угол наклона варьируется в диапазоне от 51º до 70º;

- При четвёртой степени — угол наклона составляет от 71º.

Клинические проявления кифоза

Клинические проявления кифоза напрямую зависят от его степени и от того, какой отдел позвоночника поражён этим заболеванием.

Чаще всего он возникает в грудном отделе позвоночника, а его клинические проявления включают в себя следующее:

- сутулость;

- сужение грудной клетки;

- опущение диафрагмы;

- ослабление мышц пресса.

Помимо этого, на начальной стадии развития заболевания наблюдается следующее:

-

и спине, которые возникают время от времени;

- слабость в ногах;

- нарушение кожной чувствительности ног.

В случае, если не начать своевременное лечение кифоза и позволить патологии развиваться, появится следующая симптоматика:

- клиновидная деформация позвонков;

- деструкция межпозвонковых дисков;

- нарушение функций мышц, передней брюшной стенки;

- растяжение спинных мышц;

- нарушается работа межрёберных мышц;

- затрудняется дыхание;

- наблюдаются расстройства половой сферы.

В случае, если патология локализуется в шейном отделе, наблюдается следующая симптоматика:

-

;

- нарушение чувствительности и слабость в руках;

- ограничение двигательной функции шеи;

- головокружения.

- Стоимость: 100 000 - 250 000 руб.

- Продолжительность: 40-60 минут

- Госпитализация: 2-3 дня в стационаре

Диагностика

В многопрофильной клинике ЦЭЛТ особое внимание уделяется правильной постановке диагноза, для чего проводится целый ряд исследований. Стоит отметить, что наличие этого заболевания определяется визуально на осмотре у врача.

Для того, чтобы подтвердить диагноз, проводят рентгенографию, которая позволяет точно определить степень патологии. Помимо этого, при необходимости может быть проведено компьютерное томографическое исследование и (или) МРТ, функциональное исследование двигательной функции позвоночника.

Лечение

Тактика лечения кифоза подбирается в индивидуальном порядке с учётом индивидуальных показаний пациента и результатов диагностических исследований. Лечение проводится комплексно и предусматривает целый ряд терапевтических методов.

Медикаментозное лечение

Применение медикаментов обусловлено необходимостью решения сразу нескольких задач:

Профессиональный массаж

Мануальная терапия предусматривает проведение профессионального массажа и позволяет добиться неплохих результатов при кифозе 1-ой степени. Она позволяет:

Для достижения желаемых результатов необходимо обращаться к профессиональному массажисту с хорошей репутацией!

Лечебная гимнастика

Правильно подобранные упражнения позволяют укрепить мышцы спины, скорректировать осанку и восстановить нормальное кровообращение. Особенно хороших результатов они позволяют добиться в сочетании с регулярными занятиями плаваньем.

Ношение корсета

Ношение специального корсета при кифозе позволяет уменьшить болевую симптоматику и поддерживать позвоночник в правильном положении. Длительность и график применения корсета определяет лечащий врач, поскольку постоянное ношение может привести к ослаблению спинных мышц.

Физиотерапевтические методы

Правильное применение магнитотерапии, электрофореза, гидромассажа и других методов физиотерапии позволяет минимизировать болевую симптоматику, укрепить мышцы спины, стимулирует ток крови и лимфы, а также делает позвоночник более гибким, что положительно сказывается на двигательной функции.

Хирургические методы

К оперативным вмешательствам при кифозе прибегают только в крайних случаях:

Читайте также: