Паспорта колхозникам в ссср когда выдали

Обновлено: 25.06.2024

Вам не хочется, или некогда, долго варить холодец. А может быть, ради небольшого лотка прос.

Люди с одинаковыми именами имеют не только сходные привычки, характеры, предпочтения и спосо.

Для приготовления понадобится: печень- 500 гр(у меня куриная) .

Взяв на вооружение эти советы вы будете тратить времени в 2 раза меньше. Как убрать налеты на.

К сожалению, даже объединенные усилия граммар-наци не всем помогают запомнить.

-Видео

Андрей Фурсов - Как жили в СССР 12.11.2014 --> Смотрели: 241 (9) Ты - морячка, я - моряк! ))) Возраст не 10.08.2014 --> Смотрели: 403 (2) Почему в России плохие дороги? 22.01.2014 --> Смотрели: 114 (6)

-Метки

-Рубрики

- Общество (5909)

- Политика (5812)

- Армия (3628)

- Экономика (3376)

- История (2518)

- Правопорядок (1296)

- Психология (1246)

- Здоровье (1017)

- Юмор (670)

- Фото (653)

- Право (644)

- Видео (527)

- реформа (452)

- Образование (379)

- Наука (351)

- Природа (331)

- Ветераны (293)

- Музыка (153)

- МВД (142)

- Фотошоп (93)

-Приложения

- ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

- Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

- Создание аватарСервис для создания аватар в режиме онлайн. Позволяет вырезать из большой фотографии свою мордочку и сделать из неё аватару :) Есть возможность сразу же установить аватару в качестве своей основной.

- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

- Сегодня в блогах

-Поиск по дневнику

-Друзья

-Сообщества

-Статистика

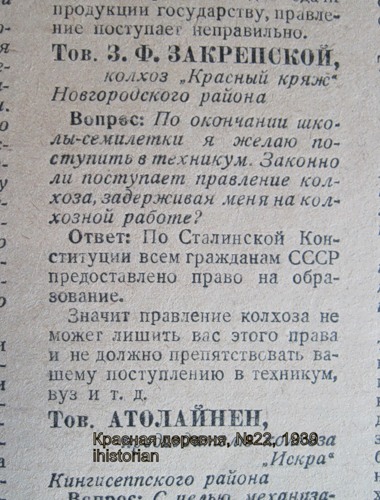

В последние двадцать лет байка о бедных колхозниках, превращённых кровавым сталинским режимом в крепостных крестьян, набила оскомину. Навязла в зубах и мулька о добром Хрущёве, разрешившим выдавать крестьянам паспорта. Дескать, Сталин запретил крестьянам уходить из деревень в города, не выдавая им удостоверение личности.

Распространяющие этот шизофренический бред трепачи, не только не могут показать какой-либо правовой или нормативный акт, подтверждающий их точку зрения, но отказываются объяснять, зачем советской власти, отчаянно нуждавшейся в рабочих руках на великих стройках, саму себя наказывать. (За годы советской власти образовалось 1300 городов, то есть 200% от дореволюционного количества; между тем, как за такой же срок, примерно в 75 лет, до революции, прирост составил всего 10%.

Масштаб урбанизации составил 60% от общего числа; к моменту революции 20% жили в городах, 80% - в деревне, а к 1991 году 80% в городах, 20% в деревне.)Каким образом, и когда перешли 60% населения целой страны из села в город, если их не пускали, шизофреники оставляют без ответа. Что ж, давайте поможем им разобраться.

Совет Народных Комиссаров СССР

Постановление

от 28 апреля 1933 года № 861

О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на территории Союза ССР[1]

На основании статьи 3 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 27 декабря 1932 г. об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов (С. З. СССР, 1932, № 84, ст. 516) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Паспортную систему ввести для всего населения городов, рабочих поселков, населенных пунктов, являющихся районными центрами, а также на всех новостройках, на промышленных предприятиях, на транспорте, в совхозах, в населенных пунктах, где расположены МТС, и в населенных пунктах в пределах 100-километровой западно-европейской пограничной полосы Союза ССР.

2. Граждане, постоянно проживающие в сельских местностях (кроме предусмотренных в ст. 1 настоящего Постановления и установленной полосы вокруг Москвы, Ленинграда и Харькова), паспортов не получают. Учет населения в этих местностях ведется по поселенным спискам сельскими и поселковыми советами под наблюдением районных управлений рабоче-крестьянской милиции.

3.В тех случаях, когда лица, проживающие в сельских местностях, выбывают на длительное или постоянное жительство в местности, где введена паспортная система, они получают паспорта в районных или городских управлениях рабоче-крестьянской милиции по месту своего прежнего жительства сроком на 1 год.

По истечении годичного срока лица, приехавшие на постоянное жительство, получают по новому месту жительства паспорта на общих основаниях.

Председатель СНК Союза ССР

В.МОЛОТОВ (СКРЯБИН)

Управляющий делами СНК Союза ССР

И.МИРОШНИКОВ

Вышеприведённый документ регламентирует получение паспорта жителем сельской местности при переезде в город. Никаких препятствий не указано. Согласно пункту 3, жители села решившие переехать в город, просто получают паспорта по новому месту жительства. Есть так же и ещё один документ, вводящий уголовную ответственность для руководителей, препятствующих отходу крестьян в города на временные работы.

Постановление СНК СССР от 16 марта1930 г. об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы[2]

206. Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы.

В некоторых местностях Союза ССР местные органы власти, а также колхозные организации препятствуют свободному отходу крестьян, в особенности колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы.

Такие самочинные действия, срывая выполнение важнейших хозяйственных планов (строительство, лесозаготовки и друг.), причиняют большой вред народному хозяйству Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.).

2.Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Вот так ещё одна гнусная буржуазная клевета на советское общество, при соприкосновении с фактами, развалилась как гнилой пень.

| Рубрики: | История |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 6 пользователям

Ты наверное , при коммунистах , пятым секретарём был , сука подлючая, когда мы в колхозе , четырнадцатилетние пацаны , наравне с мужиками , пахали и сеяли , по 16 часов. за двадцать копеек в трудодень . Ты тварь , масло да сметану жрал , которую у нас отнимал.

Автор, Вы - молодец, что развили эту тему и привели документы, ибо надоело слушать этот бесконечный вой о "бедных несчастных" крестьянах.

Но, ИМХО, Вы не объяснили самого главного - ПОЧЕМУ не давали паспорта колхозникам?

А ответ кроется в Конституции 1936 (т.н. Сталинской). А именно, в статьях 4-9 данной Конституции.

В СССР существовало ДВЕ формы собственности: государственная (всенародное достояние) и колхозно-кооперативная (ст.5).

(была еще частная индивидуальная, но это отдельная долгая тема и к предмету обсуждения имеет лишь косвенное отношение, поэтому говорить о ней не будем)

Колхозы, в отличие от государственной собственности (тех же фабрик и заводов, например) единственные имели право частной и коллективной собственности на землю. Т.е. колхозы, при Сталине, представляли собой союз частников (фермеров), имевших в собственности землю (ст.7), и распоряжавшиеся ей по своему усмотрению. Они (колхозы и колхозники) подчинялись только Конституции и иным общегосударственным, уровня СССР, законам. На все распоряжения местных властей они клали с прибором. Колхоз сам решал, как ему распоряжаться землей, своими финансами, осуществлять ли торговлю и в каких объемах, открывать ли на своей территории какие-либо производства (какую-нибудь маслобойню, например) и т.д. С государством они были связаны только уплатой продналога.

Государственная (всенародная) собственность же делилась, в равной мере, между теми, кто был задействован её в развитии и/или не имел частной собственности на недвижимое имущество и средства производства. Документом, удостоверяющим право на владение в равных долях общенародной собственностью и являлся, как раз, паспорт.

Т.о. переезд крестьянина в город на ПМЖ и исключение оного из колхоза - это ни что иное, как, выражаясь современным языком, смена формы собственности. Был частник, в союзе частников - стал собственником на общегосударственном уровне.

Просто, когда, организовывали колхозы - по всем деревням стоял крик: "Это наша земля - никому не отдадим! Умрем на ней!" Им ответили, мол, - да сидите на своей земле сколько влезет. И стали строить социалистическую систему, не затрагивая частные интересы крестьян. И, оказалось, что жить в общенародной системе собственности намного удобнее и приятнее. И все эти борцы за "мояземля!" стали медленно, но верно утекать в город, все больше и больше.

И вся эта система паспортов продержалась вплоть до принятия Брежневской Конституции.

P.S.: Кстати, вой по поводу пенсий в сельском хозяйстве имеет ту же природу, что и паспорта. Т.к. обязательства по выплате пенсий также ложились на плечи союза самих частников (т.е. колхоза). Потом решили, все-таки, все социальные выплаты отдать под государственные фонды

Сталинская конституция была самой лучшей в мире.

Только на бумаге!

Можно еще предоставить кучу очень правильных документов, вплоть до критики "перегибов" на местах

Власть мол с краю.

Способы удрать были. Главное получить справку из сельсовета разным способом. Девочки часто расплачивались "натурой" знаю об этом не по слухам.

Колхозники-собственники! Не смешите!

Смешно!

Вести прибыльно сельское хозяйство на большей части территории РСФСР - это была сложная задача. По большей части, в связи с климатическими условиями, риски всегда высокими остаются. Поэтому убыточные колхозы составляли большинство. В таких условиях обеспечивать высокий уровень жизни для собственных работников, практически, не реально. И положение это не объясняется ленью и недобросовестностью работников. Труд в деревне физически тяжелый и не требуется высокая квалификация. А в городах жить и работать в целом легче, чем в деревне. Верхом мечты крестьянина (и не только его) было получение жилья со всеми удобствами (воду таскать не надо, туалет теплый и не воняет на весь двор, отапливать дровами не нужно - красота). Поэтому трудовая миграция всегда была в сторону города из деревни. От хорошей жизни "бесятся" только пресыщенные молодежь и люмпены :) Мало кто захочет уехать в "неизвестность" от комфортных условий. Кроме всего прочего, урбанизацию общества на планете тоже нельзя не учитывать. А председатель колхоза, конечно, не хотел "текучки кадров". Ему спускали план. Выполняй или в райкоме "втык" (мягко говоря) получишь.

Конечно, репрессии были, трагедии были, многовековой уклад жизни крестьян уничтожили. Однако это была объективная необходимость. Требовалось добиться индустриализации страны для выживания народа. Через 10 лет это стало понятно.

"Пахали", выбивались из сил, голодали, погибали.

Помню рассказы моей бабушки о тяжелой жизни от царских времен до 60-х годов. Гражданская война, расстрелы, голод, работа без отдыха и отпусков, травматизм, заболевания, насилие при коллективизации, трудодни, война, холод, обман, безденежье, отсутствие медобслуживания и пенсии. В голове не укладывается, как они выдержали это?! Только в 70-х годах, по её словам, стало легче жить, говорила: - "Коммунизм настал, при коммунизме живем".

Конечно, законотворчество живет своей жизнью, а реальность она другая, народ работал, а не разбирался в положениях нормативных актов. Озлобленность - тоже понятна: понятия справедливости никто не отменял.

Паспортная система была введена на территории СССР еще 27. 12. 1932 г. Основная ее цель – учет населения городов, рабочих поселков, а также борьба с преступным элементом. Паспорта выдавались лишь людям, проживающим в крупных и небольших городах.

По различным данным численность крестьян разного возраста на 1970 год составляла около 50 млн. человек (а это около 20,5 % от всего населения страны). Им не разрешалось покидать свое село более, чем на 30 дней, и при этом для выезда к родным требовалось брать соответствующее разрешение (справку) в сельсовете.

По мнению историков, так государство поступало со своим населением для того, чтобы крестьяне не могли свободно передвигаться по стране, менять место жительства. Чем не рабство, только в более современной форме? В противовес этому мнению, историки говорят, что данный факт не подтверждается, ведь на самом деле несколько миллионов крестьян смогли поселиться в городах. Разговоры о том, что большевики старались прикрепить крестьян к земле – необоснованны, так как крестьяне находили лазейки в законодательстве и обустраивались в городах.

Паспорта крестьяне получили только в 1974 году. Всеобщая паспортизация проводилась до 1989 года. Выдачей паспортов, выпиской и пропиской занимались исключительно паспортные столы милиции.

Но даже после выдачи паспортов был сохранен режим прописки. Прописке подлежали даже те лица, которые меняли место жительства временно (более, чем на 3 суток). Чтобы вырваться из села, колхозник должен был поступить в высшее учебное заведение, или же заняться военной карьерой. На беспаспортных граждан налаживался штраф и удаление за черту города, распоряжением органов милиции.

Если же нарушение было совершено еще раз, это влекло уголовную ответственность (согласно нововведению от 1 июля 1934 года в УК РСФСР 1926 года ст. 192а, предусматривалось лишение свободы на срок до 2 лет).

Паспортов также не было у людей ведущих аморальный образ жизни: у классовых врагов; людей без прописки; преступников, после отбытия наказания; людей, не имеющих постоянное место жительства. Может именно по этой причине в городах, и селах было спокойно, и не было такого разгула преступности, как сейчас.

Также существовало понятие временной прописки (при этом постоянное место жительства сохранялось). В любом случае паспорт необходимо было сдать на прописку в течение суток, и прописаться в городе, не позже 3 суток со дня прибытия, для сельской местности – не позже 7 суток. Постоянную прописку можно было получить лишь при наличии штампа о выписке с предыдущего места проживания.

26.10.2016 в 13:02 Алексей Ержиковский пишет:

что за чушь. С какого пальца это высосано.

26.10.2016 в 13:10 Анатолий Морозников пишет:

Откуда этот Бред? И для кого? Для тех кто после перестройки родился?

28.10.2016 в 22:53 Z Halk пишет:

не надо повторять глупости других у меня родители покинули деревню 1964 году и уних были паспорта и никто им не припятствовал

нет кто это пишет аааа НА этого человека хочу я смотреть —что они хотят —а кто у них спрашивает был ли паспорт или нет -значит так надо было понял автор предатель как Горбачев -Путин когда глупые предатели начнут уважать тебя и рсфср ведь кругом без с пре дел -жевотных режут людей увивают квартирами махины делают а ты Путин не слышишь —тебя народ поддержал а ты не с народом —только внешняя политика играете только минскими договорами итд итд а когда вы начнете в внутри россии что то делать —

26.10.2016 в 18:35 Виктор Рыбников пишет:

на самом деле после 1917 года вообще паспорта отменили для всех категорий населения, в 1932 году ввели для крупных городов, потому что потребовалось вести учет населения и застройку, ранее учет был по домовладениям, бездомных как известно Советская власть тоже не признавала и старалась пристраивать.Как не было паспортов для крестьян еще до коллективизации так их и не было после. Умалчивают, что в 1974 году отменили классовое происхождение, которое писалось в паспорте.Тогда для крестьян до 1974 года такая запись была бы просто невыгодна при устройстве на рабочие профессии в городе и особенно при последующем занятии должностей, все мы кажется от сохи и редко кто может похвастать, что до революции наши предки жили в городских постройках. Институт прописки при СССР позволил вообще произвести учет всего населения на бескрайних просторах, ведь в царские времена до 1917 года был , например, полностью не отменен такой акт, как Уложение 1649 года, например.

26.10.2016 в 19:12 Галапагос Черепахин пишет:

Не, ну то, что в конце 60-х — начале 70-х колхозникам выдавались паспорта — это правда. Но, конечно, это не значит, что приезжает агроном в колхоз работать и у него паспорт забирают.

А очень многие колхозники тогда действительно, за свою жизнь дальше райцентра и не бывали, поэтому деревенский парень, вернувшийся с армии уже был героем!

Но вот то, что выдача паспортов проходила аж до 1989 года — это чушь полная! Хотя многие асоциальные элементы и сейчас без них живут.

28.10.2016 в 08:37 Владимир Бондаренко пишет:

Где такой бред нашел?

26.10.2016 в 19:29 Рекс Статут пишет:

Просто при царе крепостное право было отменено еще в 1861 году. А коммуняки его возобновили, да еще в самых извращенных формах. Не выдавали крестьянам паспорта и не разрешалось покидать деревню — просто потому, что никто бы не согласился добровольно вкалывать за палочки-трудодни, не получая даже оплаты своего рабского труда, жить в полной нищете да траву жрать с голодухи. Вот и держали народ в самом настоящем колхозном рабстве.

27.10.2016 в 00:02 Profi Patriot пишет:

Автор, если о чем пишите, то владейте полной и точной информацией. Паспорта колхозником стали выдавать с 1-го января 1976 года.

Ну что же вы всё опошляете. Паспорт мог получить любой колхозник, в случае надобности. А с1976г. была введена обязательная паспортизация и в 77 завершена, кстати и обмен паспортов прошел.

28.10.2016 в 08:21 Роман Матохин пишет:

28.10.2016 в 08:35 Владимир Бондаренко пишет:

При формировании Государственной системы учёта граждан, Сталин высказался за порядок, близкий к системе США, где паспорт не является обязательным документом. Граждане СССР могли передвигаться по всей стране, так как паспорт не был обязательным документом. Только из-за разгула преступности паспорта были введены в крупных городах, но иметь их при себе было необязательно. Для переезда в другую местность, гражданин, если он претендовал на льготы, должен был иметь справку с прежнего места жительства. Для торговли в городах, крестьяне, имевшие справки от сельсовета о наличии у них сельхозпродукции, получали торговые места бесплатно.

Советская паспортная система: почему крестьяне стали её изгоями

После Октябрьской революции рухнули старые системы учёта населения. Советское государство по окончании Гражданской войны дало гражданам полную свободу передвижения. Удостоверением личности мог служить любой документ, выданный организацией – профсоюзная книжка, служебное удостоверение, партийный билет. Прописки не существовало. Ленин в своё время говорил, что паспорт это средство эксплуатации трудящихся буржуазным государством.

Со свёртыванием НЭПа в 1928 году ситуация начала меняться. Государству потребовался контроль за перемещением людей. Установление тоталитарного режима предусматривало возможность мобилизации рабочей силы. Особенно много хлопот доставляли крестьяне после начала раскулачивания и коллективизации. Нажим на деревню привёл к бегству сельских жителей в города.

Государство не имело ничего против найма крестьян на стройки пятилетки. Но беглецов было слишком много – значительно больше, чем могла переварить ещё слабая промышленность. И, кроме того, кто бы тогда остался в деревне, чтобы работать в колхозах?

Исходя из задач грандиозной социально-экономической революции, которые ставились партией большевиков, требовалось, во-первых, чётко учесть население в местах его проживания; во-вторых, жёстко прикрепить колхозников к месту их трудовой повинности.

27 декабря 1932 года подзаконным актом ЦИК и Совнаркома СССР все граждане СССР обязывались получить паспорта, удостоверяющие личность. В паспорта вносились данные о семейном положении и прописке. В дальнейшем перечень сведений о личной жизни гражданина, о которых ставилась отметка в паспорте, расширялся.

Однако из перечня граждан СССР, которым выдавался паспорт, были исключены колхозники. В 1939 году из 100 миллионов человек взрослого населения СССР паспортов по этой причине не имели свыше 60 миллионов. При нахождении за пределами родного колхоза без справки, выданной исполкомом местного Совета, колхозник становился нарушителем паспортного режима и подлежал наказанию.

В случае первой поимки нарушитель паспортного режима нёс административную ответственность, при рецидиве – уголовную. Ещё в начале 1970-х годов, накануне выдачи паспортов колхозникам, штраф за побег из колхоза без справки составлял 100 рублей – почти средняя месячная зарплата городского рабочего в то время; при повторной поимке нарушителя колхозной изоляции могли посадить до двух лет.

В интересах развития народного хозяйства, конечно, требовался приток рабочей силы из деревни в города. Но он строго регламентировался и осуществлялся в соответствии с планом. Местные советские органы выдавали колхозникам, переселяющимся в город, справки установленного образца. При разрешённом устройстве на постоянную работу вне колхоза менялся адрес прописки, и тогда только бывший колхозник получал паспорт.

Контролируемая миграция привела к тому, что довольно значительная часть первых колхозников и их потомков к концу 1960-х годов получила паспорта, перебравшись на работу в промышленности и других сферах. Уже в 1962 году численность городского населения в СССР превысила сельское. К моменту наделения колхозников паспортами в деревнях проживало всего 40% населения Союза. Причём, далеко не все из них были беспаспортными, так как паспорта имелись у рабочих совхозов, машинно-тракторных станций, специалистов сельского хозяйства, врачей, учителей и некоторых других лиц, работавших в сельской местности.

Однако чем тоньше становилась беспаспортная прослойка населения, тем острее осознавали в верхах СССР проблему гражданского неравноправия, противоречащего представлениям о развитом социализме.

Крепостное право в очередной раз отменили только перед самой революцией

Итак, проблема была поставлена. Ключевым моментом в ней была выделена задача предоставления реального равноправия забытой и обделённой, но очень многочисленной категории граждан СССР. Правда, руководство не спешило. Впрочем, и при царе подготовка к отмене крепостного права шла целых шесть лет. Тут понадобилось на год больше.

Понятно, что концепция этого решения сначала была одобрена на заседании Политбюро во главе с Генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Срок выдачи паспортов нового образца растягивался на период 1976-1981 гг. Колхознику, не имевшему паспорта, для выезда в другую местность в этот период по-прежнему выдавали справку исполкома местного Совета. Реальная поголовная паспортизация всех граждан СССР в некоторых районах затянулась аж до 1989 года, то есть почти до конца существования СССР.

В этом курьёзном факте нетрудно увидеть аналогию с царской Россией. Ведь последний элемент крепостного права – выкупные платежи, которые крестьяне вносили в казну за землю, полученную вместе с волей в 1861 году, — был отменён царским манифестом только. с 1907 года, когда до падения монархии осталось всего десять лет.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

За последнюю неделю дважды в разных обсуждениях всплывала тема "закрепощения" колхозников властями СССР с помощью паспортной системы.

Вкратце суть этого мифа такова: советская власть нещадно эксплуатировала крестьянство, заставляя кормить городское население, при этом запрещая жителям сельской местности покидать своё место проживания под страхом уголовной статьи, и для достижения своей гадкой цели власти не выдавали колхозникам паспорта аж до 1974 года, а без паспорта, утверждают сторонники данного мифа, сельский житель никуда не мог поехать - максимум, до первой проверки документов сотрудниками органов правопорядка.

Да, есть такой факт - многие жители сельской местности получили паспорт только в 1974 году, когда вышло соответствующее Постановление Совета Министров СССР от 28.08.1974 за номером 677.

Именно после принятия данного документа паспортизация стала обязательной и поголовной, вне зависимости от места проживания.

Почему же до этого сельчанам паспорта не давали?

Давайте разбираться подробно.

И начнём мы издалека, а точнее - с 1923 года.

Именно тогда вышел ДЕКРЕТ ВЦИК, СНК РСФСР ОТ 20.06.1923 ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ.

Вы можете сами ознакомиться с текстом, а я вкратце скажу: в этом декрете нет ни слова о том, что для жителей сельской местности есть какие-то ограничения.

Кроме того, декрет лишь даёт право получить удостоверение личности, а не обязывает это делать.

Следующий важный документ, касающийся паспортизации, был принят в 1932 году - Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года "Об установлении единой паспортной системы".

Данное постановление было принято "В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов".

Как видим, здесь чётко указано, в каких населённых пунктах паспорта обязательны ("население городов, рабочих поселков и новостроек") и зачем они вводятся, но нет никакого указания на запрет выдачи паспортов сельскому населению.

Может быть, что-то есть в Положении о паспортах к данному постановлению?

Нет, и здесь никаких запретов, но есть важный пункт, как раз касающийся беспаспортных сельчан:

"Гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, где введена паспортная система, паспорта выдаются без подачи ими заявлений, а гражданам, прибывающим в эти населенные пункты из других местностей, - по их заявлениям".

Т.е. если сельский житель, не имевший паспорта, приезжает жить и работать в город - он его обязан получить в местных органах милиции.

Так, а если сельский житель приехал не насовсем, а просто в гости к родственникам?

В этом случае ему паспорт не нужен - достаточно временного удостоверения личности, полученного в сельсовете.

А вот если нет ни паспорта с пропиской, ни временного удостоверения, тогда появляется наказание:

11. Лица, обязанные иметь паспорта и оказавшиеся без паспортов или временных удостоверений, подвергаются в административном порядке штрафу в размере до ста рублей.

Граждане, прибывшие из других местностей без паспорта или временного удостоверения и не выбравшие в течение установленного инструкцией срока паспорта или временного удостоверения, подвергаются штрафу в размере до 100 рублей и удалению распоряжением органов милиции.

12. За проживание без прописки паспорта или временного удостоверения, а также за нарушение правил прописки виновные подвергаются в административном порядке штрафу в размере до 100 рублей, а при повторном нарушении правил прописки подлежат уголовной ответственности.

В 1937 году статья 6 вышеуказанного Положения о паспортах была дополнена - с этого момента для получения паспорта требовалась фотография.

Возникает вопрос: почему паспорта были введены для городов, рабочих посёлков и новостроек, а деревни и сёла остались без внимания?

Объясняется это просто:

началась индустриализация, в города и новостройки хлынули десятки тысяч людей, но одновременно туда же хлынули и всевозможные криминальные или антисоветские элементы - в толпе было легче затеряться и тем, и другим, ведь люди съезжались из самых разных мест, никто друг друга не знал, и новые лица могли без проблем сливаться с массами трудящихся и творить свои противозаконные дела, включающие как обычное воровство, так и вредительство на производстве - накануне войны это было достаточно частым явлением.

В деревнях и сёлах же уклад был другим - там, как правило, люди хорошо знали друг друга, поэтому каждое новое лицо было на виду.

Здесь паспортный контроль не требовался.

Кстати, паспорта выглядели вот так:

В дальнейшем выходили уточняющие постановления, как, например, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 1934 г. N 2193 "О ПРОПИСКЕ ПАСПОРТОВ КОЛХОЗНИКОВ-ОТХОДНИКОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ В ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДОГОВОРОВ С ХОЗОРГАНАМИ" - оно касалось колхозников, покидающих собственный колхоз в тех местностях, что уже были паспортизованы, или УКАЗ от 10 июня 1939 года "О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ШАХТНЫХ ПОСЕЛКАХ", вводящий контроль за населением в районах угольных шахт (теперь они приравнивались к режимным районам).

В общем, как мы видим, крестьянам и без паспортов жилось вполне вольно - достаточно было справки от сельсовета или правления колхоза.

Но, может быть, именно на этом уровне власти устанавливались ограничения?

Логично предположить, что председатель колхоза вряд ли захочет отпускать в город хорошего работника.

И, конечно, такие факты имели место быть.

Как же отреагировала советская власть?

Читаем Постановление СНК СССР от 16 марта 1930 г. "Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы".

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.).

2. Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности.

О как!

Вплоть до уголовной ответственности.

Как видим, советские власти строго следили, чтобы даже на местном уровне никаких преград у сельских жителей с переездом в города не было - рабочие руки были нужны городам, без них заводы и фабрики не могли ни построиться, ни начать выпускать продукцию.

Наконец, совсем накануне войны, выходит новое ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 1940 г. N 1667 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ".

Здесь уже война стоит у дверей, в связи с чем расширяется список регионов, подлежащих обязательной паспортизации:

Все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, районных центрах, населенных пунктах, где расположены МТС; во всех населенных пунктах Московской области; во всех населенных пунктах 100-километровой полосы вокруг г. Ленинграда и 50-километровой полосы вокруг г. Киева; во всех населенных пунктах в пределах установленных Правительством СССР запретных пограничных зон и пограничной полосе вдоль всей границы Союза ССР, а также работающие на новостройках, водном и железнодорожном транспорте и в совхозах, обязаны иметь паспорта.

Также новое Положение касалось и паспортизации на территории бывшей Бессарабии и Северной Буковины.

Никаких препон для колхозников и сельчан в этом Положении снова нет.

Следующий важный документ датирован уже 1953 годом. Это Постановление Совета Министров СССР от 21 октября 1953 г. N 2666-1124. К сожалению, по каким-то причинам текста его нет в открытом доступе - попадаются только выдержки, касающиеся наказания за нарушение паспортного режима. Мы вернёмся к этой проблеме чуть позже.

В 1959 году выходит ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 декабря 1959 г. N 1347 "О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ". Пункты с 1 по 4 числятся засекреченными, а в пункте 5 регулируются условия прописки - в стране начинается массовое строительство жилья и особо предприимчивые граждане начинают использовать лазейки в законодательстве с целью улучшения своих жилищных условий пораньше других и повыгодней.

За последнюю неделю дважды в разных обсуждениях всплывала тема "закрепощения" колхозников властями СССР с помощью паспортной системы. Вкратце суть этого мифа такова: советская власть нещадно эксплуатировала крестьянство, заставляя кормить городское население, при этом запрещая жителям сельской местности покидать своё место проживания под страхом уголовной статьи, и для достижения своей гадкой цели власти не выдавали колхозникам паспорта аж до 1974 года, а без паспорта, утверждают сторонники данного мифа, сельский житель никуда не мог поехать - максимум, до первой проверки документов сотрудниками органов правопорядка.

Да, есть такой факт - многие жители сельской местности получили паспорт только в 1974 году, когда вышло соответствующее Постановление Совета Министров СССР от 28.08.1974 за номером 677. Именно после принятия данного документа паспортизация стала обязательной и поголовной, вне зависимости от места проживания. Почему же до этого сельчанам паспорта не давали? Давайте разбираться подробно.

И начнём мы издалека, а точнее - с 1923 года. Именно тогда вышел ДЕКРЕТ ВЦИК, СНК РСФСР ОТ 20.06.1923 ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ. Вы можете сами ознакомиться с текстом, а я вкратце скажу: в этом декрете нет ни слова о том, что для жителей сельской местности есть какие-то ограничения. Кроме того, декрет лишь даёт право получить удостоверение личности, а не обязывает это делать.

Следующий важный документ, касающийся паспортизации, был принят в 1932 году - Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года "Об установлении единой паспортной системы". Данное постановление было принято "В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов".

Как видим, здесь чётко указано, в каких населённых пунктах паспорта обязательны ("население городов, рабочих поселков и новостроек") и зачем они вводятся, но нет никакого указания на запрет выдачи паспортов сельскому населению.

Может быть, что-то есть в Положении о паспортах к данному постановлению? Нет, и здесь никаких запретов, но есть важный пункт, как раз касающийся беспаспортных сельчан:

"Гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, где введена паспортная система, паспорта выдаются без подачи ими заявлений, а гражданам, прибывающим в эти населенные пункты из других местностей, - по их заявлениям".

Т.е. если сельский житель, не имевший паспорта, приезжает жить и работать в город - он его обязан получить в местных органах милиции.

Так, а если сельский житель приехал не насовсем, а просто в гости к родственникам? В этом случае ему паспорт не нужен - достаточно временного удостоверения личности, полученного в сельсовете. А вот если нет ни паспорта с пропиской, ни временного удостоверения, тогда появляется наказание:

11. Лица, обязанные иметь паспорта и оказавшиеся без паспортов или временных удостоверений, подвергаются в административном порядке штрафу в размере до ста рублей.

Граждане, прибывшие из других местностей без паспорта или временного удостоверения и не выбравшие в течение установленного инструкцией срока паспорта или временного удостоверения, подвергаются штрафу в размере до 100 рублей и удалению распоряжением органов милиции.

12. За проживание без прописки паспорта или временного удостоверения, а также за нарушение правил прописки виновные подвергаются в административном порядке штрафу в размере до 100 рублей, а при повторном нарушении правил прописки подлежат уголовной ответственности.

В 1937 году статья 6 вышеуказанного Положения о паспортах была дополнена - с этого момента для получения паспорта требовалась фотография.

Возникает вопрос: почему паспорта были введены для городов, рабочих посёлков и новостроек, а деревни и сёла остались без внимания? Объясняется это просто: началась индустриализация, в города и новостройки хлынули десятки тысяч людей, но одновременно туда же хлынули и всевозможные криминальные или антисоветские элементы - в толпе было легче затеряться и тем, и другим, ведь люди съезжались из самых разных мест, никто друг друга не знал, и новые лица могли без проблем сливаться с массами трудящихся и творить свои противозаконные дела, включающие как обычное воровство, так и вредительство на производстве - накануне войны это было достаточно частым явлением. В деревнях и сёлах же уклад был другим - там, как правило, люди хорошо знали друг друга, поэтому каждое новое лицо было на виду. Здесь паспортный контроль не требовался.

Кстати, паспорта выглядели вот так

В дальнейшем выходили уточняющие постановления, как, например, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 1934 г. N 2193 "О ПРОПИСКЕ ПАСПОРТОВ КОЛХОЗНИКОВ-ОТХОДНИКОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ В ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДОГОВОРОВ С ХОЗОРГАНАМИ" - оно касалось колхозников, покидающих собственный колхоз в тех местностях, что уже были паспортизованы, или УКАЗ от 10 июня 1939 года "О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ШАХТНЫХ ПОСЕЛКАХ", вводящий контроль за населением в районах угольных шахт (теперь они приравнивались к режимным районам).

В общем, как мы видим, крестьянам и без паспортов жилось вполне вольно - достаточно было справки от сельсовета или правления колхоза. Но, может быть, именно на этом уровне власти устанавливались ограничения? Логично предположить, что председатель колхоза вряд ли захочет отпускать в город хорошего работника. И, конечно, такие факты имели место быть. Как же отреагировала советская власть? Читаем Постановление СНК СССР от 16 марта 1930 г. "Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы".

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.).

2. Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности.

О как! Вплоть до уголовной ответственности. Как видим, советские власти строго следили, чтобы даже на местном уровне никаких преград у сельских жителей с переездом в города не было - рабочие руки были нужны городам, без них заводы и фабрики не могли ни построиться, ни начать выпускать продукцию.

Наконец, совсем накануне войны, выходит новое ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 1940 г. N 1667 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ". Здесь уже война стоит у дверей, в связи с чем расширяется список регионов, подлежащих обязательной паспортизации:

Все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, районных центрах, населенных пунктах, где расположены МТС; во всех населенных пунктах Московской области; во всех населенных пунктах 100-километровой полосы вокруг г. Ленинграда и 50-километровой полосы вокруг г. Киева; во всех населенных пунктах в пределах установленных Правительством СССР запретных пограничных зон и пограничной полосе вдоль всей границы Союза ССР, а также работающие на новостройках, водном и железнодорожном транспорте и в совхозах, обязаны иметь паспорта.

Также новое Положение касалось и паспортизации на территории бывшей Бессарабии и Северной Буковины. Никаких препон для колхозников и сельчан в этом Положении снова нет.

Следующий важный документ датирован уже 1953 годом. Это Постановление Совета Министров СССР от 21 октября 1953 г. N 2666-1124. К сожалению, по каким-то причинам текста его нет в открытом доступе - попадаются только выдержки, касающиеся наказания за нарушение паспортного режима. Мы вернёмся к этой проблеме чуть позже.

В 1959 году выходит ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 декабря 1959 г. N 1347 "О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ". Пункты с 1 по 4 числятся засекреченными, а в пункте 5 регулируются условия прописки - в стране начинается массовое строительство жилья и особо предприимчивые граждане начинают использовать лазейки в законодательстве с целью улучшения своих жилищных условий пораньше других и повыгодней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 мая 1962 г. N 428 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТАХ" касается небольших изменений в разделе IV. Ответственность за нарушение Положения о паспортах. Ни слова о сельских беспаспортных жителях.

Следом идёт ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июля 1962 г. N 778 "О ДОПОЛНЕНИИ СТАТЬИ 40 ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ" - касается запрета на прописку в некоторых городах СССР для граждан, вышедших из заключения. А суть документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 мая 1963 г. N 497 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ ПАСПОРТНОГО РЕЖИМА В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" понятна из самого названия.

Далее уже идёт Постановление Совета Министров СССР от 28.08.1974 № 677, согласно которому паспорта стали обязаны иметь все граждане вне зависимости от места проживания.

Итак, что мы видим? Мы видим, что никаких преград в перемещении по стране для сельских жителей, не имеющих паспортов, не было, а все наказания касались исключительно случаев нарушения паспортного режима.

Правда, остаётся один невыясненный момент о Постановлении от 1953 года. Может быть, там было нечто, мешающее сельчанам покидать колхозы и переезжать в город? На мой взгляд, можно с достаточной долей уверенности сказать, что таких ограничений не было - просто следуя из реальной ситуации с миграцией населения.

В период с 1953 по 1974 год число сельского населения в СССР уменьшилось со 107,8 млн до 101,3 млн, за тот же период городское население выросло с 80,2 млн до 149,6 млн - почти в два раза! При этом в среднем одна сельская женщина имела трёх детей, а городская - двух:

Таким образом, городское население прирастало именно за счёт сельского, при этом никакая паспортная система не помешала десяткам миллионов сельчан стать горожанами. То же самое происходило и в период с 1932 по 1940 годы: городское население росло, а сельское - сокращалось. И это объясняется просто: индустриализация требовала много рабочих рук, а взять их можно было только на селе - других источников просто не существовало. И именно поэтому массовая коллективизация, которая позволяла освободить эти самые руки, повысив эффективность сельского хозяйства, была жизненно необходима стране. И, логически завершая всё мини-исследование, можно констатировать, что никаких преград для сельского населения в плане его перемещения в города не было - наоборот, это была задача, которую советская власть и решала, причём - весьма успешно.

Читайте также: