На каком рисунке слева на право 1 2 3 заштриховано сечение детали изготовленной из капрона

Обновлено: 25.06.2024

3 3.1. Какое изображение (а,б,в) соответствует виду сверху модели (рис. 1)?

3.2. Сечение какой плоскостью (А-А, Б-Б, В-В) изображено на рис.2?

3.3. Какому значению (а, б, в, г) равна величина "х" линии сечения (рис.2)?

а) 1. 5мм б) 2. Змм b) s. 1 ½ s г) 8. 20 мм

3.4. Какое из данных сечений (а, б, в), рис.3, требует обозначения?

3.5. Какое сочетание разрезов (а, б, в) целесообразно выполнить для изделия рис.4?

а) фронтальный и горизонтальный

б) фронтальный и местный

в) фронтальный и профильный

3.6. Следует ли обозначать фронтальный разрез, выполненный для предметарис.4?

а) да б) нет

3.7. Какой линией (а, б, в) следует разделять часть вида и часть соответствующего разреза?

б) сплошная волнистая

в) сплошная толстая основная

3.8. На каком рисунке (5, 6, 7) заштриховано сечение детали, изготовленной из

капрона?

Рисунок - 5 Рисунок - 6 Рисунок - 7

Тема 4. Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68)

Цель: познакомиться с основными требованиями и правилами нанесения размеров на чертежах.

- Базы в машиностроении и способы нанесения размеров на чертежах.

- Правила нанесения размеров.

Размер - это числовое значение линейной или угловой величины (диаметра, длины, угла, дуги и т.д.) в выбранных единицах. Числовые значения стандартизуются и выбираются из рядов предпочтительных чисел по ГОСТ 6636-69.

Существуют следующие определения размеров:

номинальные - наносимые на чертежах основные расчетные размеры;

предельные- два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться действительный размер;

действительные - размеры, установленные измерением с допустимой погрешностью;

габаритные - размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия;

справочные - размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом.

Нанесение размеров на чертеже выполняется в два этапа: выбор размеров, которые следует нанести на чертеже, и нанесение их согласно правилам.

Понятие о базах в машиностроении

И способы нанесения размеров на чертежах

На рис. 4.1 зачернёнными треугольниками условно отмечены плоскость и прямая, от которых должны отсчитываться соответственно размеры А\, 12, L и d1; d2, D. Эти элементы (плоскость - торец, прямая - ось) называются базовыми. Согласно ГОСТ 21495-76 базы подразделяют на конструкторские, технологические и измерительные.

Конструкторская - база, используемая для определения положения детали или сборочной единицы в изделии.

Технологическая - база, используемая для определения положения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта.

Измерительная - база, используемая для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения.

При конструировании деталей применяют три способа нанесения размеров на чертеже: координатный, цепной и комбинированный.

Координатный способ характерен нанесением размеров от одной базы (рис.4.1). База А является основной размерной базой и с неё начинается обработка поверхности детали. Этот способ наиболее распространён в конструкторской практике размеров

Цепной способ характеризуется тем, что все размеры наносятся последовательно (рис. 4.2). Он применяется в том случае, когда надо получить точные размеры отдельных участков. При этом способе цепочка размеров не должна быть замкнутой, т.е., если нанесён габаритный размер, то один из размеров следует опустить.

Комбинированный способ нанесения размеров соединяет в себе особенности двух предыдущих. Он широко применяется, т.к. позволяет согласовать порядок нанесения размеров со способом обработки поверхностей деталей и способствует получению заданных сопрягаемых размеров.

Основные требования

4.2.1. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным , но достаточным для изготовления и контроля изделия.

4.2.2. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях в технических требованиях, основной надписи и спецификации, за исключением справочных.

4.2.3. Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.

Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят как показано на рис.4.3.

Рисунок 4.3 – Нанесение размеров

4.2.4. Для всех размеров, нанесённых на рабочих чертежах, указывают предельные отклонения (рис.4.3).

4.2.5. При выполнении рабочих чертежей деталей, изготовляемых отливкой, штамповкой, ковкой или прокаткой с последующей механической обработкой части поверхности детали, указывают не более одного размера по каждому координатному направлению, связывающего механически обрабатываемые поверхности с поверхностями, не подвергаемыми механической обработке (рис. 4.4)

Правила нанесения размеров

4.3.1. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями.

4.3.2. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1. 5 мм.

4.3.3. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбрано в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа.

4.3.4. Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги скругления, то выносные линии проводят от точки пересечения сторон скругляемого угла или центра дуги скругления (рис. 4.5).

Рисунок - 4.5 Рисунок - 4.6

4.3.5. Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.

4.3.6. Для изображений, подобныхрис.4.6, размерные линии проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета.

4.3.7. Величины элементов стрелок размерных линий зависят от толщины линий видимого контура и вычерчивают их приблизительно одинаковыми на всём чертеже (рис.4.7). При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать.

4.3.8. Размерные числа наносят над размерной линией ближе к её середине.

4.3.9. Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий . В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают (рис. 4.8, 4.9).

Рисунок - 4.8 Рисунок - 4.9

4.3.10. Размеры радиусов наружных и внутренних скруглений наносят, как показано на рис. 4.10.

Если радиусы скруглений, сгибов и т.п. на всём чертеже одинаковы, или какой-либо радиус является преобладающим, то рекомендуется в технических требованиях делать запись типа: "Радиусы скруглений 4мм"; "Внутренние радиусы сгибов 10мм"; "Неуказанные радиусы 8мм" и т.п.

4.3.11.Размеры, относящиеся к одному и тому же конструкторскому элементу (пазу, выступу, отверстию и т.п.), рекомендуется группировать в одном месте.

4.3.12. Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рис.4.11. Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам - линейным и угловым размерами (рис.4.12) или двумя линейными размерами (рис.4.13).

4.3.13. При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия, вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов , указывают только их количество (рис.4.14-4.16). Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке (под полкой) линии-выноски количества этих элементов (рис. 4.15-5.17).

Рисунок - 4.14 Рисунок - 4.15 Рисунок - 4.16 Рисунок - 4.17

4.3.14. При указании размера диаметра перед размерным числом наносят знак 0 при нанесении размера радиуса - "R", размеры квадрата можно указывать, применяя знак "□".

4.3.15. Если на чертеже показано несколько групп близких по размерам отверстий, то рекомендуется отличать одинаковые отверстия одним из условных знаков, приведённых на рис. 4.18.

4.3.16. При изображении детали в одной проекции размер её толщины или длины наносят, как показано на рис. 4.19.

Вопросы для самоконтроля по теме 4

4.1. Как разделяют размеры по назначению?

4.2. Какие существуют способы нанесения размеров?

4.3. Какие размеры называют справочными?

4.4. Какие размеры относят к справочным?

4.5. Какие размеры называют габаритными?

4.6. Какое количество размеров наносится на чертеже детали?

4.7. На какую величину должны выходить выносные линии за концы стрелок размерной линии?

4.8. На каком минимальном расстоянии от линии контура проводят размерную линию?

Каково минимальное расстояние между параллельными размерными линиями?

4.10. Допускается ли разделять или пересекать линиями чертежа размерные числа?

4.11. Какие знаки наносят перед размерными числами диаметров и радиусов окружностей, дуг? Ещё какие знаки применяют?

4.12. Чем отличается нанесение размеров фасок, расположенных под разными углами?

4.13. Какие правила установлены для нанесения размеров одинаковых элементов изделия?

© 2014-2022 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.008)

Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, называют разрезом. Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей предмета, чтобы избежать большого количества штриховых линий, которые могут перекрывать друг друга при сложном внутреннем строении предмета и затруднять чтение чертежа.

Чтобы выполнить разрез, необходимо: в нужном месте предмета мысленно провести секущую плоскость (рис. 173, а); часть предмета, находящегося между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбросить (рис. 173, б), оставшуюся часть предмета проецировать на соответствующую плоскость проекций, изображение выполнить или на месте соответствующего вида, или на свободном поле чертежа (рис. 173, в); плоскую фигуру, лежащую в секущей плоскости, заштриховать; при необходимости дать обозначение разреза.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые — при одной секущей плоскости, сложные — при нескольких секущих плоскостях.

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на:

горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;

вертикальные — секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;

наклонные — секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны между собой, и ломаными, если секущие плоскости пересекаются между собой.

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, или поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета.

Местные разрезы служат для выявления внутреннего строения предмета в отдельном ограниченном месте. Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой тонкой линией.

Правилами предусмотрено обозначение разрезов.

Положение секущей плоскости указывают разомкнутой линией сечения. Начальные и конечные штрихи линии сечения не должны пересекать контур соответствующего изображения. На начальном и конечном штрихах нужно ставить стрелки, указывающие направление взгляда (рис. 174). Стрелки должны наноситься на расстоянии 2. 3 мм от внешнего конца штриха. При сложном разрезе штрихи разомкнутой линии сечения проводят также у перегибов линии сечения.

Около стрелок, указывающих направление взгляда с внешней стороны угла, образованного стрелкой и штрихом линии сечения, на горизонтальной строке наносят прописные буквы русского алфавита (рис. 174). Буквенные обозначения присваиваются в алфавитном порядке без повторений и без пропусков, за исключением букв И, О, X, Ъ, Ы, Ь.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, а разрез выполнен на месте соответствующего вида в проекционной связи и не разделен каким-либо другим изображением, то для горизонтальных, вертикальных и профильных разрезов отмечать положение секущей плоскости не нужно и разрез надписью не сопровождать. На рис. 173 фронтальный разрез не обозначен.

Простые наклонные разрезы и сложные разрезы обозначают всегда.

Рассмотрим характерные примеры построения и обозначения разрезов на чертежах.

под секущей плоскостью, ограничены контурными линиями и не заштрихованы.

На рис. 176 выполнен профильный разрез на месте вида слева в проекционной связи с главным видом. Секущая плоскость является профильной плоскостью симметрии предмета, поэтому разрез не обозначается.

Наклонный разрез выполнен на рис. 178. Его можно вычерчивать в

проекционной связи в соответствии с направлением, указанным стрелками (рис. 178, а), или располагать в любом месте чертежа (рис. 178, б).

На этом же рисунке на главном виде выполнен местный разрез, показывающий сквозные цилиндрические отверстия на основании детали.

На рис. 179 на месте главного вида вычерчен сложный фронтальный ступенчатый разрез, выполненный тремя фронтальными параллельными плоскостями. При выполнении ступенчатого разреза все параллельные секущие плоскости мысленно совмещаются в одну, т. е. сложный разрез оформляется как простой. На сложном разрезе переход от одной секущей плоскости к другой не отражается.

При построении ломаных разрезов (рис. 180) одну секущую плоскость располагают параллельно какой-либо основной плоскости проекций, а вторую секущую плоскость поворачивают до совмещения с

первой. Вместе с секущей плоскостью поворачивают и расположенную в ней фигуру сечения и разрез выполняют в повернутом положении фигуры сечения.

Соединение части вида с частью разреза в одном изображении предмета согласно ГОСТ 2.305—68 допускается. При этом границей между видом и разрезом служит сплошная волнистая линия или тонкая линия с изломом (рис. 181).

Если соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является фигурой симметричной, то разделяющей их линией служит ось симметрии. На рис. 182 выполнены четыре изображения детали, причем на каждом из них половина вида соединена с половиной соответствующего разреза. На главном виде и виде слева разрез располагают справа от вертикальной оси симметрии, а на видах сверху и снизу — справа от вертикальной или снизу от горизонтальной оси симметрии.

Если контурная линия предмета совпадает с осью симметрии (рис. 183), то границу между видом и разрезом указывают волнистой линией, которую проводят так, чтобы сохранить изображение ребра.

Штриховка фигуры сечения, входящей в разрез, должна выполняться согласно ГОСТ 2.306—68. Цветные, черные металлы и их сплавы обозначают в сечении штриховкой сплошными тонкими линиями толщиной от S/3 до S/2, которые проводят параллельно между собой под углом 45° к линиям рамки чертежа (рис. 184, а). Линии штриховки можно наносить с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же сторону на всех изображениях одной и той же детали. Если линии штриховки проведены под углом 45° к линиям рамки чертежа, то можно располагать линии штриховки под углом 30° или 60° (рис. 184, б). Расстояние между параллельными линиями штриховки выбирают в пределах от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку.

Рассмотрим пример. Выполнив фронтальный разрез, половину профильного разреза соединим с половиной вида слева предмета, заданного на рис. 185, а.

Анализируя данное изображение предмета, приходим к выводу, что предмет представляет собой цилиндр с двумя сквозными призматическими горизонтальными и двумя вертикальными внутренними

отверстиями, из которых одно имеет поверхность правильной шестиугольной призмы, а второе — цилиндрическую поверхность. Нижнее призматическое отверстие пересекает поверхность наружного и внутреннего цилиндра, а верхнее четырехгранное призматическое отверстие пересекает наружную поверхность цилиндра и внутреннюю поверхность шестигранного призматического отверстия.

Фронтальный разрез предмета (рис. 185, б) выполняется фронтальной плоскостью симметрии предмета и вычерчен на месте главного вида, а профильный разрез — профильной плоскостью симметрией предмета, поэтому ни тот, ни другой обозначать не нужно. Вид слева и профильный разрез представляют собой симметричные фигуры, их половины можно было бы разграничить осью симметрии, если бы не изображение ребра шестигранного отверстия, совпадающего с осевой линией. Поэтому отделяем часть вида слева от профильного разреза волнистой линией, изображая большую часть разреза.

Если деталь полая или имеет внутреннее устройство в виде отверстий, углублений и т. п., на видах невидимые контуры изображают штриховыми линиями. При сложной внутренней конструкции детали большое количество штриховых линий затрудняет чтение чертежа и нередко ведет к неточному представлению о форме детали. Этого можно избежать, применяя условные изображения — разрезы.

Разрезом называется изображение предмета, полученное при мысленном рассечении его одной или несколькими секущими плоскостями. При этом часть предмета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляется, а на плоскости проекций изображается то, что получается в секущей плоскости (фигура сечения предмета секущей плоскостью) и что расположено за ней.

При разрезе внутренние линии контура, изображавшиеся на чертеже штриховыми линиями, становятся видимыми и изображаются сплошными основными линиями.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые (при одной секущей плоскости) и сложные (при нескольких секущих плоскостях).

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на горизонтальные, вертикальные и наклонные.

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, и поперечными, если секущие плоскости перпендикулярны длине или высоте предмета.

На всех примерах, приведенных ниже, условно принято, что предметы — металлические, и для графического обозначения материала в сечениях детали делается штриховка тонкими линиями с наклоном под углом 45° к линиям рамки чертежа.

Штриховка на всех изображениях одной детали выполняется в одном направлении (с правым или левым наклоном).

ПРОСТЫЕ РАЗРЕЗЫ — ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Вертикальным разрезом называется разрез, образованный секущей плоскостью, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций.

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (рис. 258), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (рис. 259).

Пример образования фронтального разреза детали дан на рис. 258. Деталь рассечена плоскостью А, параллельной фронтальной плоскости проекций. Часть детали, расположенная перед секущей плоскостью, мысленно удалена, а оставшаяся часть, полностью изображенная на месте главного вида, представляет собой фронтальный разрез детали. Все контурные линии, расположенные в секущей плоскости и за ней, Показаны на разрезе как видимые. Пример образования профильного разреза дан на рис. 259. Деталь рассекается секущей плоскостью параллельной профильной плоскости проекций. Получающийся в этом случае профильный разрез расположен на месте вида слева.

Горизонтальными разрезами называются разрезы, образованные секущими плоскостями, параллельными горизонтальной проекции.

На рис. 260 деталь рассечена горизонтальной плоскостью Р, параллельной горизонтальной плоскости проекции. Верхняя часть детали мысленно удалена, а оставшаяся нижняя часть спроецирована на горизонтальную плоскость проекции. Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут размещаться на месте соответствующих основных видов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и разрез расположен в проекционной связи с видом и не разделен какими-либо другими изображениями, то при выполнении горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов положение секущей плоскости на чертеже не отмечается и разрез надписью не сопровождается (см. рис. 258, 259 и 260).

В остальных случаях положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией и стрелками, указывающими направление взгляда, а над разрезом выполняется соответствующая надпись, указывающая секущую плоскость, примененную для получения этого разреза.

На рис. 261 выполнены два вертикальных разреза: фронтальный (А—А) (рис. 261, а) и профильный Б) (рис. 261, в), секущие плоскости которых не совпадают с плоскостями симметрии детали в целом. Поэтому на чертеже указано положение секущих плоскостей и соответствующие им разрезы сопровождаются надписями.

Штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. На штрихах линии сечения перпендикулярно к ним ставят стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки наносят на расстоянии 2— 3 мм от внешнего конца штриха линии сечения.

Размеры стрелки показаны на рис. 262.

Около каждой стрелки наносится одна и та же прописная буква русского алфавита.

Надпись над разрезом подчеркивается сплошной тонкой линией и содержит две буквы, которыми обозначена секущая плоскость, написанные через тире (рис. 261, б).

На одном изображении допускается соединять часть вида и часть разреза. Линии невидимого контура на соединяемых частях вида и разреза обычно не показываются.

Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры (рис. 263), то можно соединить половину вида и половину разреза, разделяя их штрихпунктирной тонкой линией, являющейся осью симметрии.

Часть разреза располагают справа (рис. 263, а) или снизу от оси симметрии (рис. 263,б), разделяющейчасть вида с частью разреза.

При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью симметрии совпадает проекция какой-либо линии, например ребра (рис. 264), то вид от разреза отделяется сплошной волнистой линией, проводимой левее (рис. 264, а) или правее (рис. 264, б) оси симметрии.

При соединении на одном изображении вида и разреза, представляющих несимметричные фигуры, часть вида от части разреза отделяется сплошной волнистой линией (рис. 264, в).

Вертикальные разрезы, приведенные на рис. 258 и 259, получены в результате применения секущих плоскостей, параллельных либо фронтальной, либо профильной плоскостям проекций. На практике встречаются случаи, когда вертикальный разрез выполняется секущей плоскостью, не параллельной ни фронтальной. ни профильной плоскостям проекций (рис. 265), в этом случае разрез строится и располагается в соответствии с направлением взгляда, указанным стрелками на линии сечения.

Допускается поворот разреза до положения, соответствующего положению, принятому для предмета на главном изображении (рис. 265). В этом случае к надписи над разрезом должно быть добавлено слово

НАКЛОННЫЙ РАЗРЕЗ

Если деталь имеет наклонно расположенные полые элементы, применяют наклонный разрез.

Наклонным разрезом называют разрез плоскостью, которая составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. Наклонный разрез проецируют на дополнительную плоскость, параллельную секущей, совмещая ее с плоскостью чертежа.

Пример наклонного разреза приведен на рис. 266. Положение секущей плоскости отмечается линией сечения со стрелками, указывающими направление взгляда.

Наклонные разрезы должны располагаться в соответствии с направлением взгляда, указанного стрелками на линии сечения (рис. 266, б). Допускается располагать наклонные разрезы на любом месте поля чертежа (рис. 267) вне проекционной связи с видом, но с учетом направления взгляда. При необходимости наклонные разрезы могут располагаться с поворотом (разрез А—А на рис. 267).

МЕСТНЫЕ РАЗРЕЗЫ

Если требуется выяснить конструкцию изделия лишь в отдельном ограниченном месте, можно применить разрез, называемый местным. Линия, ограничивающая местный разрез, выполняется сплошной волнистой линией.

На рис. 268, а выполнены примеры местных разрезов, благодаря которым выявляется форма некоторых элементов детали.

Если местный разрез выполняется на части предмета, представляющей собой тело вращения (рис. 268, б) и, следовательно, изображенной с осевой линией, то местный разрез с видом могут разделяться этой осевой линией.

СЛОЖНЫЕ РАЗРЕЗЫ — СТУПЕНЧАТЫЕ И ЛОМАНЫЕ

Кроме простых разрезов, когда применяется одна плоскость, употребляются разрезы сложные при двух и более секущих плоскостях.

Сложные разрезы разделяются на ступенчатые и ломаные.

Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными плоскостями, называется ступенчатым. Ступенчатые разрезы могут быть горизонтальными, фронтальными и профильными.

Пример ступенчатого горизонтального разреза показан на рис. 269, а. Две секущие плоскости расположены параллельно горизонтальной плоскости проекции. Чертеж детали с таким разрезом представлен на рис. 269, б. Направление секущих плоскостей указано разомкнутыми линиями (линиями сечения). У начального и конечного штрихов линии сечения имеются стрелки с одной и той же буквой. Линия сечения имеет также перегибы, показывающие места перехода от одной секущей плоскости к другой. Перегибы линии сечения выполняются той же толщины, как и штрихи разомкнутой линии. Стрелки указывают направление взгляда.

При выполнении ступенчатого разреза секущие плоскости совмещают в одну плоскость, и ступенчатый разрез оформляется как простой. Линии, разделяющие два сечения друг от друга в местах перегибов на ступенчатом разрезе, не указываются.

На рис. 270, а показан пример фронтального ступенчатого разреза, выполненного тремя секущими плоскостями, положение которых отмечено на виде сверху ступенчатой линией сечения (рис. 270, в).

Допускается сложные разрезы располагать вне проекционной связи с другими изображениями (рис. 270, б).

Профильные ступенчатые разрезы выполняются аналогично.

Ломаные разрезы — это разрезы, полученные при сечении предмета не параллельными, а пересекающимися плоскостями (рис. 271). В этом случае одна секущая плоскость условно повертывается около линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с другой секущей плоскостью, параллельной какой-либо из основных плоскостей проекций, т. е. ломаный разрез размещается на месте соответствующего вида.

На рис. 271 рычаг рассечен двумя пересекающимися секущими плоскостями, одна из которых является фронтальной плоскостью. Секущая плоскость, расположенная левее, мысленно поворачивается вокруг линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с фронтальной секущей плоскостью. Вместе с секущей плоскостью поворачивается расположенная в ней фигура сечения детали. На виде спереди дано изображение рассеченной детали после выполнения указанного поворота. На рис. 271 для наглядности нанесены линии связи и положение части детали после поворота. Эти построения на чертеже не показывают.

Ломаный разрез может быть получен при сечении тремя пересекающимися плоскостями (рис. 272).

При выполнении ломаного разреза, когда одна секущая плоскость поворачивается до совмещения с другой, элементы предмета, расположенные за ней, не поворачиваются: они изображаются так, как они проецируются на соответствующую плоскость проекций при условии, что разрез не выполняется. Выступ Б (рис. 273, а), находящийся за поворачиваемой секущей плоскостью, в повороте не участвует: его изображения выполняются на чертеже в проекционной связи.

Исключением из этого правила могут быть случаи, когда элементы предмета расположены симметрично относительно поворачиваемой секущей плоскости. В этих случаях выполняется поворот таких элементов предмета вместе с секущей плоскостью. Рычаг (рис. 273, б) имеет два ушка, расположенные симметрично относительно секущей плоскости. Ушко поворачивается вместе с секущей плоскостью при ее совмещении с профильной плоскостью.

Направление поворота секущей плоскости может не совпадать с направлением взгляда (рис. 273, в).

Изображения предметов выполняются по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций (рис. 1). За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба; грани совмещают с плоскостью.

|

| Рис. 1 |

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Устанавливают следующие названия видов, получаемые на основных плоскостях проекций (рис. 2):

1 – вид спереди (главный вид) на фронтальной плоскости проекций;

2 – вид сверху на горизонтальной плоскости проекций;

3 – вид слева на профильной плоскости проекций;

|

| Рис. 2 |

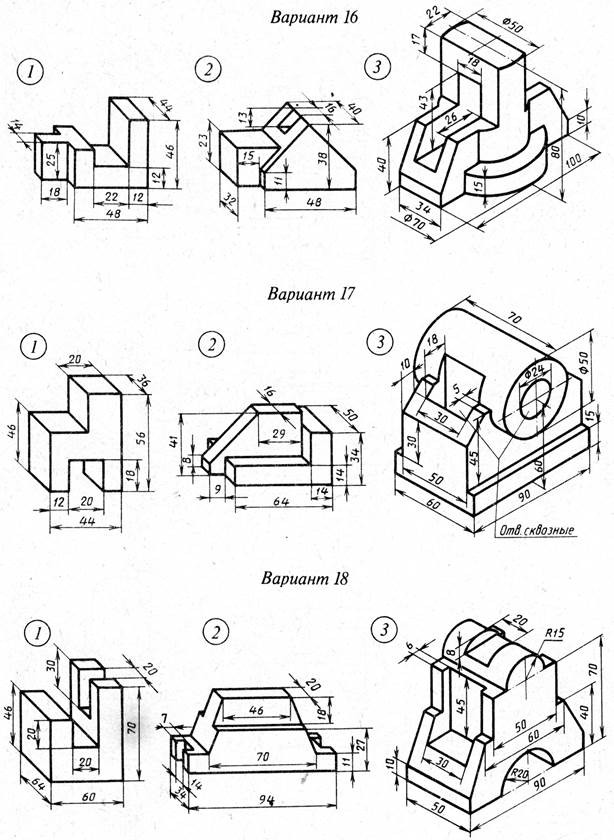

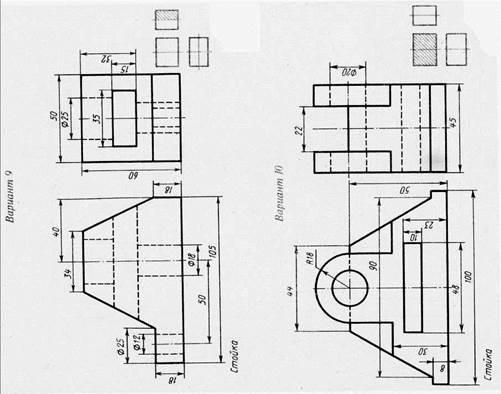

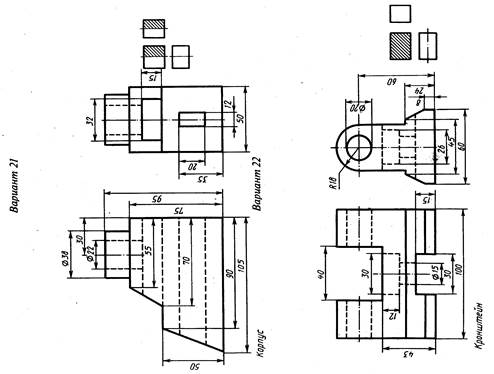

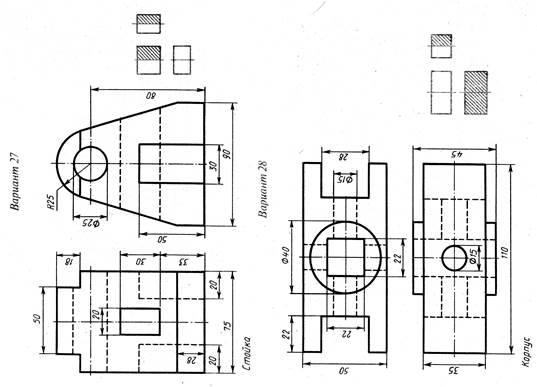

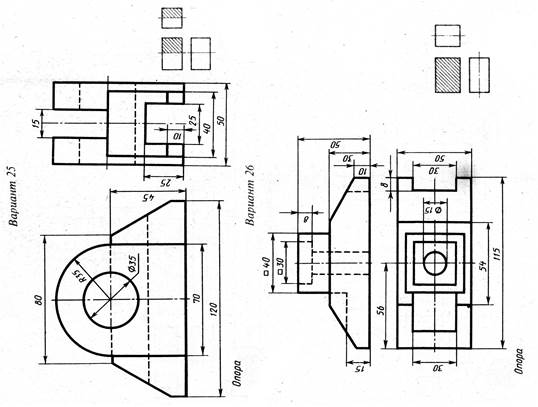

Задание 1. Выполнить по аксонометрической проекции (рис. 3) чертеж модели (построить три проекции и нанести размеры). Выполнить первое задание из варианта.

Рис. 3 (начало) |

Рис. 3 (продолжение) |

Рис. 3 (продолжение) |

Рис. 3 (продолжение) |

Рис. 3 (продолжение) |

|

| Рис. 3 (продолжение) |

|

| Рис. 3 (продолжение) |

|

| Рис. 3 (продолжение) |

|

| Рис. 3 (продолжение) |

|

| Рис. 3 (окончание) |

Разрезы. Сечения. Нанесение штриховки

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (рис. 4).

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на:

простые – при одной секущей плоскости (рис. 4 – 6);

сложные – при нескольких секущих плоскостях.

Простые разрезы разделяются на:

вертикальный – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций (фронтальный (рис.4) и профильный (рис. 5) разрезы);

|  |  |

| Рис. 4. Фронтальный разрез | Рис. 5. Профильный разрез | Рис. 6. Горизонтальный разрез |

горизонтальный – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (горизонтальный разрез (рис. 6)).

наклонный – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

Сложные разрезы разделяются на:

ступенчатый – секущие плоскости параллельны (рис. 7);

ломанный – секущие плоскости пересекаются (рис. 8).

|  |

| Рис. 7. Ступенчатый разрез | Рис. 8. Ломанный разрез |

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на:

вынесенные (рис. 9, а и рис. 10, а – сечение симметричное, рис. 9, б и рис. 10, б – сечение несимметричное);

наложенные (рис. 11, а – сечение симметричное, рис. 11, б – сечение несимметричное).

|  |  |

| а) | а) | а) |

|  |  |

| б) | б) | б) |

| Рис. 9 | Рис. 10 | Рис. 11 |

в) ГОСТ 2.306-81 – Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.

Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в табл. 1

| Таблица 1 |

|

Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° к линии контура изображения (рис. 12, а) или к его оси (рис. 12, б), или к линиям рамки чертежа (рис. 12, в).

|  |  |  |  |

| а) | б) | в) | ||

| Рис. 12 | Рис. 13 | Рис. 14 |

Если линии штриховки, приведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60° (рис. 13).

Линии штриховки должны наносится с наклоном влево или вправо, но как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, независимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис. 14).

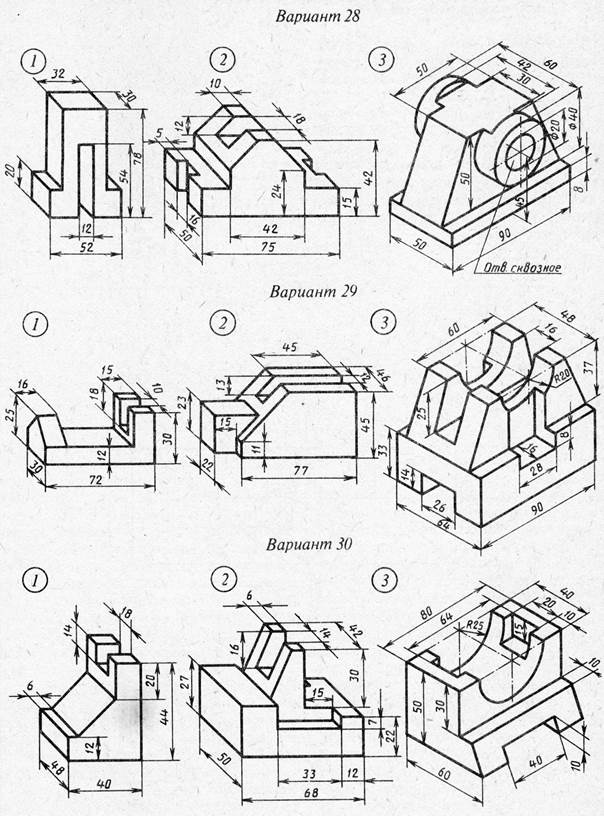

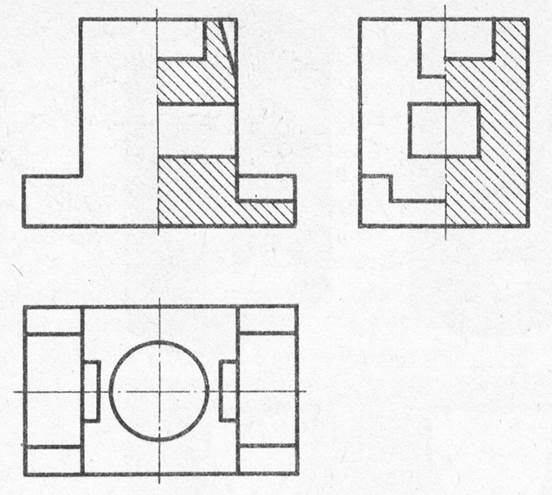

Задание 2.По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме (рис. 16). Нанести размеры.

Образец выполнения задания показан на рис. 15.

|

| Рис. 15 |

| Рис. 16 (начало) |

| |

| Рис. 16 (продолжение) |

| |

| Рис. 16 (продолжение) |

| |

| Рис. 16 (продолжение) |

| |

| Рис. 16 (продолжение) |

| |

| Рис. 16 (продолжение) |

| |

| Рис. 16 (продолжение) |

| |

| Рис. 16 (окончание) |

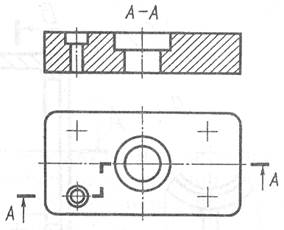

Задание 3.Задание на рис. 18

1. Соединить половину фронтального разреза с половиной вида спереди.

2. Выполнить наклонный разрез. Заменить вид слева разрезом А – А.

3. Выполнить ломаный разрез. Заменить вид спереди ломанным разрезом А – А.

Читайте также: