Можно ли говорить о борьбе за наследство ссср между россией и сша

Обновлено: 25.06.2024

Подталкивая падающего

Холодная война с СССР без малого четыре десятилетия была главным источником страхов и тревог для американцев. Она шла в десятках стран одновременно, стоила Белому дому колоссальных денег и тревожила как простого избирателя, напуганного атомной бомбой, так и политиков, пытавшихся отстоять американские ценности в столкновениях с коммунизмом. Однако к началу 1990-х годов система Советского Союза, выстроенная на марксистско-ленинских принципах, стала трещать по швам — и становилось все яснее, что скоро Соединенные Штаты останутся единственной сверхдержавой на планете.

Для части советских элит США оказались фактическим архитектором развала Советского Союза. Встречались упоминания о развернутой работе американских спецслужб, о целых перечнях связанных с ними людей из числа партийной верхушки. Официальных данных по этому поводу нет — но нет сомнений, что борьба с Москвой много лет была ключевой целью Вашингтона.

США стремились измотать СССР экономически, провоцировать недовольство и межнациональные трения внутри страны, снизить международное влияние Москвы

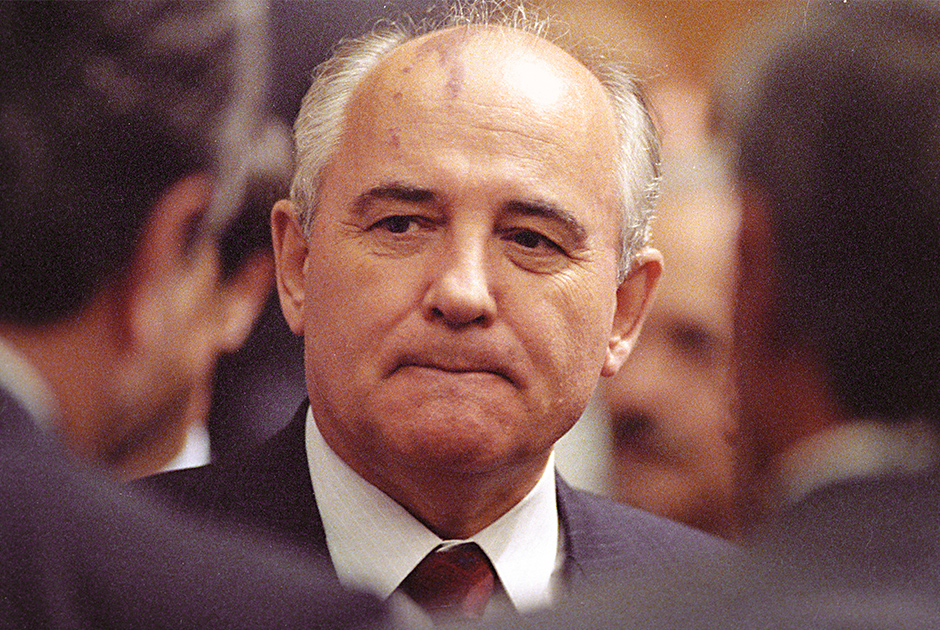

Одновременно с этим глубокий кризис переживал сам СССР: экономика так и не оправилась от падения цен на нефть, а от недостатка инноваций попросту стагнировала. В союзных республиках зрел сепаратизм, а реформы Горбачева раскалывали партию. Причем недовольны были и консерваторы, выступавшие против перестройки, и демократы, требовавшие больших свобод.

Уже в марте 1990 года была отменена 6-я статья Конституции СССР — о руководящей роли КПСС, внутри партии развернулась борьба фракций, что ослабило контроль центра и над союзниками, и над союзными республиками.

Важной вехой были и подписанные сверхдержавами договоры о контроле над вооружениями. Заключенный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во многом был большой уступкой американской стороне и вполне успокаивал сторонников мира с СССР в США. В 1988 году Горбачев на заседании Генеральной ассамблеи ООН объявил, что Москва сокращает и обыкновенные войска и уводит их из Восточной Европы — в одностороннем порядке. Речь шла о 500 тысячах военных и 10 тысячах танков.

Мы должны поддерживать реформы Горбачева только в той степени, в которой они делают советскую систему меньшей угрозой для нашей безопасности и для наших интересов

Коллапс нечаянно нагрянет

На тот момент такого подхода ждали и многие европейские союзники Соединенных Штатов, и простые американцы. Горбачев был среди американского населения вторым по популярности иностранным лидером после британского премьер-министра Маргарет Тэтчер.

Хотя в правительственных аналитических группах рассматривали в том числе и сценарий развала СССР, президент Буш не исходил в своей политике из такого развития событий. Как указывает Дмитрий Тренин, наиболее радикальной позиции придерживался министр обороны Дик Чейни, а американский президент предпочитал работать с ослабленным и реформированным советским строем.

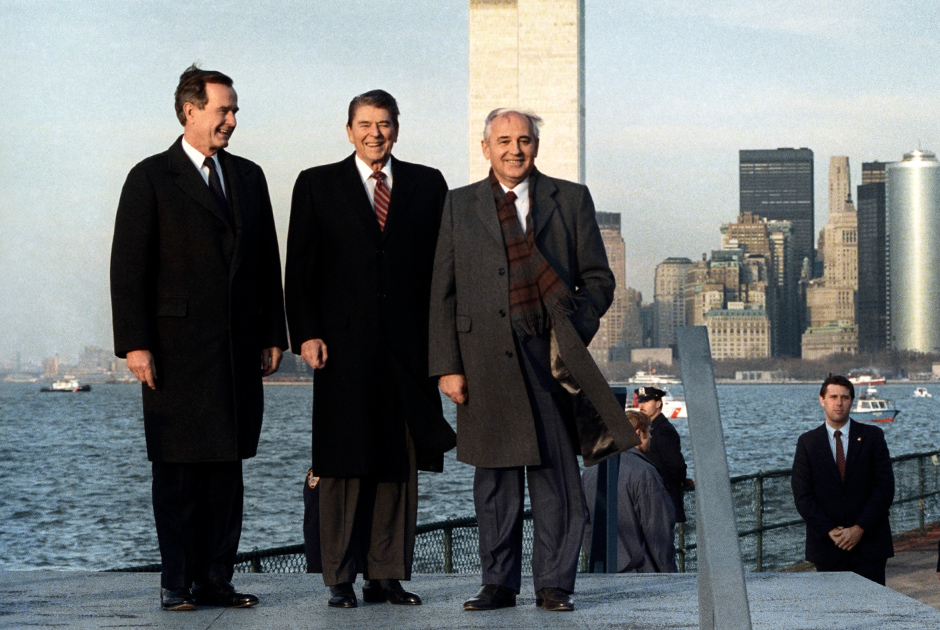

Михаил Горбачев, Рональд Рейган и Джордж Буш на острове Гавернорс-Айленд, 1998 год

Свобода не равна независимости. Американцы не станут поддерживать тех, кто ищет свободы ради смены внешней тирании на локальную деспотию. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти

Эти слова, возмутившие украинских националистов и сторонников жесткой внешней политики в Вашингтоне, прозвучали в поддержку нового Союзного договора — но в итоге страна оказалась настолько непрочной, что развалилась уже через считаные месяцы. Через 23 дня после речи Буша Украинская ССР заявила о независимости, а через четыре месяца решение элит подтвердил и референдум. Следом СССР покинули и остальные республики. Советский ядерный арсенал, крупнейший в мире на тот момент, оказался разделен между четырьмя новыми государствами.

Раздел имущества

Надо понимать, что вплоть до 1991-го гонка вооружений играла первоочередную роль в политике США в отношении СССР, параллельно со сдерживанием роста влияния СССР в мире. Еще в 1950 году Совет национальной безопасности США принял секретный меморандум № 68, основной смысл которого состоял в наращивании военной мощи страны и поддержке сил союзников. Иначе, как считали в Белом доме, противостоять СССР было бы невозможно.

В 1990-е годы США больше всего выделяли финансовой помощи именно бывшим союзным республикам, что показывает динамику внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Интерес Белого дома заключался в том, чтобы установить в том числе контроль над оружием и ядерными технологиями

После подписания Беловежских соглашений руководителям бывших советских республик необходимо было разделить ядерный арсенал на четверых: ракеты находились на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Причем независимой Украине достался третий по объему ядерный арсенал в мире после США и России. Разумеется, Киев не собирался отдавать его просто так. Несмотря на то что одним из первых решений Верховной Рады было объявление безъядерного статуса страны, прощаться с арсеналом первый президент Леонид Кравчук не торопился.

Он запросил компенсацию для Украины почти в три миллиарда долларов. В качестве гарантий Кравчук предложил наделить его статусом командующего Стратегическими ядерными силами до их полного вывода с территории Украины и всячески тормозил движение эшелонов с ядерным оружием. Украина даже включила размещенную у них 43-ю ракетную армию в состав своих Вооруженных сил. Кравчук также пытался получить права на компоненты ядерного оружия, находившиеся на территории страны.

Однако сохранить контроль над ядерным оружием Украине не удалось. Часть была просто вывезена военными, не желавшими присягать Киеву (например, эскадрилья стратегических ракетоносцев Ту-22МЗ, базировавшаяся под Львовом под видом учений, просто перегнала машины в Россию). Позже на Кравчука надавил Белый дом, и ему пришлось отказаться от планов сохранить хотя бы часть компонентов ядерного оружия. Украина стала полностью безъядерной страной.

Окончательно денуклеаризация Украины была закреплена в 1994 году. Подписав Будапештский меморандум, страна сдала советские боеголовки и получила взамен гарантии ядерной безопасности. После присоединения Крыма и конфликта в Донбассе на Западе заговорили о нарушениях этих договоренностей со стороны российского государства. Такие заявления как минимум спорны — Будапештский меморандум носит декларативный характер и не был ратифицирован ни одной из стран, подписавших его. Однако теперь Украина в связи с этим угрожает вернуть себе ядерный статус.

Политики в Киеве досадуют, что Россия не посмела бы действовать против их страны, не останься она без оружия массового поражения. Однако некоторые эксперты полагают, что Россия решилась бы на полноценную интервенцию куда раньше, если бы у нее под боком было государство с ядерным арсеналом.

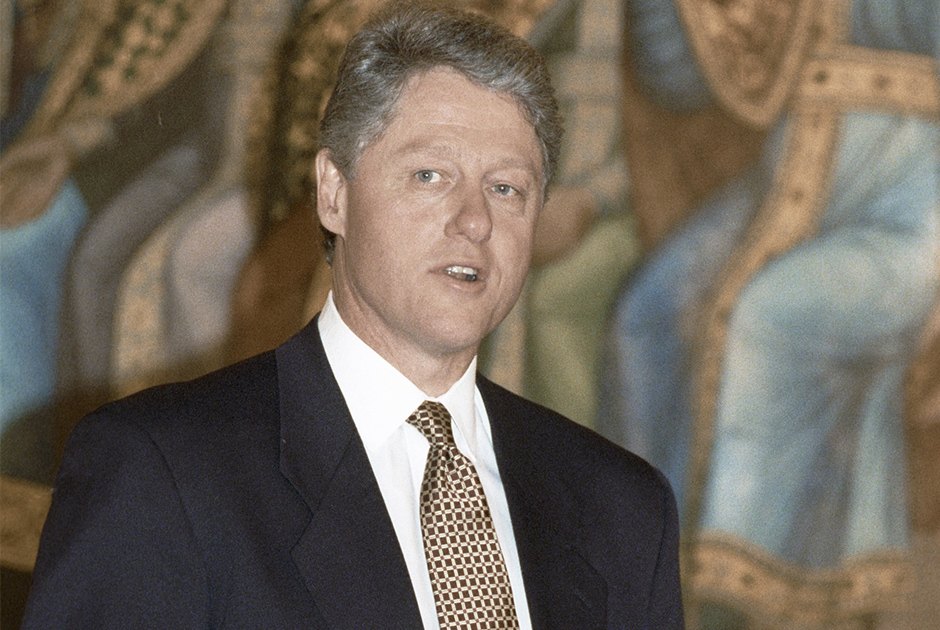

Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук на подписании Договора о выводе ядерного оружия с украинской территории, Москва, 1994 год

К сохранению же ракет в Белоруссии стремилась часть российского военного командования. Некоторые офицеры уже тогда понимали, что гарантии нерасширения НАТО на восток довольно слабы, и стремились оставить ракеты поближе к границам Североатлантического альянса. Однако у первого президента России Бориса Ельцина эта стратегия понимания не встретила, и ядерное оружие покинуло территорию Белоруссии.

Слово джентльмена

В первые годы после того, как холодная война фактически кончилась, США не спешили приписывать себе победу и подчеркивали равноправное и партнерское отношение к российскому государству. Тогда казалось, что реализуются обещания, данные Горбачеву на вашингтонских встречах: с отходом советских войск позиции НАТО останутся на прежнем месте.

В 1990 году государственный секретарь США Джеймс Бейкер, расписывая условия воссоединения Германии, подчеркивал, что этот процесс не приведет к расширению альянса на восток. Однако эти слова, звучавшие и с немецкой стороны, так и не стали формальными договоренностями: заверения западных дипломатов никак не были закреплены.

Фото: Pierre Thielemans / AP

Некоторые эксперты считают, что у США и их союзников на самом деле не было никаких планов останавливать расширение Североатлантического альянса — такие заявления просто требовались, чтобы закрепить распад советской империи и выиграть время, чтобы установить более прочный контроль над постсоветским пространством.

Примерно до 1993-1994 годов упор делался на приоритетное выстраивание новых отношений с Россией, затем была принята концепция геополитического плюрализма — включения стран Восточной Европы в НАТО и развитие связей с Украиной, Грузией, другими республиками бывшего СССР

Как ни крути, события 1991 года стали неожиданностью не только для СССР, но и для самих США. Более 40 лет американские элиты стремились одержать победу в холодной войне, однако к этой победе оказались совершенно не готовы. Администрации Буша-старшего даже пришлось поддерживать Горбачева в его борьбе с Ельциным и другими республиканскими лидерами, стремившимися к роспуску Советского Союза.

Распад же СССР создавал огромное пространство политической нестабильности в Европе (наполненное не только ядерным, но и обычным оружием, оставшимся в советских арсеналах) и лишал США огромного 300-миллионного рынка сбыта, объединенного общими хозяйственными цепочками и таможенным пространством. Без распада Союза огромные запасы нефти, газа и других полезных ископаемых стали бы доступны для американских корпораций. Более того, сохранение ослабленного СССР было выгодно и для глобальной американской внешнеполитической модели. Союзу уже не хватало сил, для того чтобы бросать вызовы США, однако он стал бы очень удобным партнером для решения глобальных проблем безопасности

Но распад СССР — основного противника США на мировой арене — стал реальностью. И сменившая администрацию Буша-старшего в 1992 году администрация Клинтона решила вести себя на постсоветском пространстве куда более агрессивно, закрепить победу в холодной войне и американское доминирование. Как только СССР развалился, США заявили о полной приверженности свободе и независимости новых постсоветских республик, всячески ограничивая российское влияние.

Политика сдерживания России при Клинтоне стала принимать более системный, интенсивный характер. США попытались не только взять все от крушения СССР, но и постараться предотвратить появление на постсоветском пространстве россиецентричного экономического и политического режима в регионе. Чего только стоит поведение Клинтона во время конституционного кризиса в России в 1993 году. Прямо перед штурмом Белого Дома он высказал поддержку решению Ельцина силой подавить Верховный Совет и сразу же пообещал финансовую поддержку российскому правительству. Все по заветам Бжезинского.

Холодная война — это термин, который используется для описания военного, экономического и политического противостояния двух военно-политических блоков во главе с СССР и США во второй половине XX века. В прямом смысле войной это нельзя назвать, так как непосредственного военного столкновения между участниками конфронтации не было, что не мешало им поддерживать враждующие стороны в череде конфликтов по всему земному шару. Соперничество между двумя сверхдержавами сопровождалось гонкой вооружений — как обычного, так и ядерного, — периодически ставившей мир на порог Третьей мировой войны. Также в противостоянии большое значение придавалось идеологии — в борьбе за гегемонию в мире столкнулись коммунизм и капитализм.

Причины холодной войны

Формальным же началом холодной войны можно назвать знаменитую речь уже бывшего на тот момент премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в городе Фултон в штате Миссури, произнесенную 5 марта 1946 года, в которой он во многом вторил Кеннану.

Руководство СССР также с недоверием относилось к западным союзникам.

Этапы холодной войны

Начало холодной войны

После окончания Второй мировой войны Европа лежала в руинах. В 1947 году для восстановления экономики европейских стран в США американским генералом Д. Маршаллом был разработан план по оказанию помощи странам, пострадавшим во время войны (план Маршалла). Изначально на конференцию в Париже, где обсуждались условия предоставления финансирования, были приглашены СССР и страны просоветской ориентации. Но, узнав, что одним из главных условий плана Маршалла было исключение из правительств дотируемых государств коммунистов, делегации Советского Союза с союзниками покинули заседание по указанию из Москвы.

Страны Западной Европы получили в сумме около 13 миллиардов долларов США (в пересчете на современные деньги — 150 миллиардов), а позиции коммунистов в этих странах сильно пошатнулись.

В ответ на план Маршалла СССР создал Коминформ — международную организацию, призванную координировать действия коммунистических партий разных стран Европы для лучшего противодействия США и странам Запада.

В 1948–1949 годах разразился Первый Берлинский кризис. На Ялтинской конференции Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем было принято решение разделить Германию по итогам войны на четыре зоны оккупации между СССР, США, Великобританией и Францией. То же самое касалось и Берлина. Вопреки договоренностям Потсдамской конференции о совместном решении вопросов послевоенного устройства Германии западные союзники в 1948 году объединили свои зоны оккупации в так называемую Тризонию и провели там денежную реформу.

В ответ на это в июне 1948 года Советский Союз начал транспортную блокаду Западного Берлина, который вплоть до мая 1949 года снабжался по воздуху американскими и британскими самолетами.

Итогом этого противостояния стало резкое ухудшение отношений между СССР и Западом, а также ускорение процесса объединения западных зон оккупации в ФРГ, которое произошло 24 мая 1949 года. Советский Союз ответил на это созданием из своей зоны оккупации ГДР в октябре 1949 года.

К концу Второй мировой войны Соединенные Штаты обладали монополией на атомное оружие, что ставило их в выигрышное положение в случае потенциального конфликта. Демонстрацией военного превосходства стали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, совершенные в августе 1945 года. Ввиду этого обстоятельства СССР приложил все усилия, чтобы создать ядерный паритет.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне было проведено успешное испытание советской атомной бомбы.

В 1950 году победой войск Коммунистической партии Китая под руководством Мао Цзэдуна завершилась гражданская война в Китае, длившаяся с 1927 года. Гоминьдановское правительство Чан Кайши бежало на Тайвань.

В 1959 году Хрущев первым из советских лидеров совершил поездку в США, после которой он восторженно отзывался о президенте Эйзенхауэре.

Но ситуация кардинально изменилась в 1957 году, когда СССР испытал межконтинентальную баллистическую ракету, имевшую возможность для удара по территории США.

В том же году в Советском Союзе на воду была спущена первая атомная подводная лодка. Таким образом, прямой военный конфликт между странами стал бы войной на взаимное уничтожение.

Сильным ударом по имиджу СССР в мире и коммунистическому движению в целом стало подавление Венгерского восстания 1956 года советскими войсками. Одновременно с этими событиями разразился Суэцкий кризис, в ходе которого войска Великобритании, Франции и Израиля вторглись на территорию Египта, поддерживаемого Советским Союзом, с целью установления контроля над Суэцким каналом.

Еще больше отношения между двумя противоборствующими блоками ухудшились в результате шпионского скандала 1960 года.

В небе над Уралом ракетой был сбит американский самолет-разведчик U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гари Пауэрсом. США сначала заявили, что был сбит самолет метеорологической службы, но доказательства шпионажа были неопровержимыми. К тому же показания дал сам Пауэрс, обменянный спустя два года на советского разведчика Рудольфа Абеля.

В ответ на размещение в 1960 году американских ракет с ядерными боеголовками в Турции советское руководство решило установить свои ракеты на Кубе, где к власти в результате революции в 1959 году пришел Фидель Кастро. США отреагировали на это введением блокады Кубы и привели свои войска в боеготовность для вторжения на остров. После череды напряженных переговоров между США и СССР сторонам удалось договориться о выводе советских ракет с Кубы, а американских — из Турции.

Карибский кризис показал: мир настолько хрупок, что любой инцидент может привести к необратимым последствиям. Поэтому ведущие державы сели за стол переговоров. В августе 1963 года Соединенными Штатами, Советским Союзом и Великобританией был подписан договор о запрете испытаний атомного оружия в атмосфере и под водой, а спустя пять лет — договор о нераспространении ядерного оружия.

Сменивший в 1964 году Н.С. Хрущёва на посту Генсека ЦК КПСС Л.И. Брежнев наладил отношения с главами ведущих западных держав.

Особенно доверительные отношения сложились у Брежнева с президентом США Ричардом Никсоном, во время президентства которого между странами был подписан ряд важных документов: договоры об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), о неприменении атомного оружия и другие.

Одним из знаковых событий периода стало подписание главами 35 государств 30 июля — 1 августа 1975 года в столице Финляндии так называемых Хельсинкских соглашений.

Подписавшие соглашения страны признавали территориальную целостность государств, нерушимость послевоенных границ, декларировали мирное урегулирование споров, сотрудничество в сфере экономики, прав человека, защиты окружающей среды и многого другого.

Несмотря на все усилия по снижению напряженности в мире, наращивание и разработка новых видов вооружений продолжались. Также никуда не исчезли и военные конфликты по всему миру.

В 1965 году американские войска вторглись в Южный Вьетнам, оказывая поддержку его правительству в войне против южновьетнамских партизан (вьетконг). В дальнейшем война перекинулась на коммунистический Северный Вьетнам, который поддерживали СССР и КНР.

Война во Вьетнаме / Фото: wykop.pl

Не добившись поставленных целей, уничтожив миллионы мирных жителей и потеряв десятки тысяч своих солдат, Соединенные Штаты в 1973 году начали вывод своих войск из Вьетнама. Итогом войны стало объединение Вьетнама под властью коммунистов.

Усиление противостояния (1979–1987)

Поводом для нового витка противостояния стало введение советских войск в конце 1979 года в Афганистан для поддержки дружественного правительства в их борьбе с моджахедами. США это расценили как стремление к экспансии и нарушение геополитического равновесия. Страны Запада осудили действия СССР и бойкотировали московскую летнюю Олимпиаду 1980 года, в ответ страны восточного блока не участвовали в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

Советские войска в Афганистане / Фото: cdn1.img.sputnik-news.ee

В этот период было несколько случаев ложного срабатывания систем оповещения о ядерном ударе, что могло в сложившихся условиях привести к глобальной катастрофе.

Завершение холодной войны (1987–1991)

Начался вывод советских войск из Европы. В ноябре 1989 года Берлинская стена была разрушена, а в октябре 1990 года произошло объединение Германии.

1 июля 1991 года была распущена ОВД, а в декабре 1991 года прекратил свое существование и Советский Союз. Подписание 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде декларации Россией и США стало формальным завершением холодной войны.

Итоги холодной войны

Крушение социалистического блока и Советского Союза стало главным итогом холодной войны. Биполярная система мира превратилась в однополярную. Как следствие, в мире осталась одна сверхдержава — Соединенные Штаты Америки, которые, потеряв противовес, стали проводить более агрессивную внешнюю политику, развязав череду войн по всему миру.

Также к итогам холодной войны можно отнести серию гражданских войн, вспыхнувших на территории бывшей Югославии и в странах постсоветского пространства.

Страны бывшего соцблока оказались новым рынком сбыта для экономик Запада, что стало катализатором для их роста. Страны бывшего Советского Союза, наоборот, столкнулись с тяжелейшими экономическими и социальными потрясениями и демографическим кризисом.

10 января должны состояться переговоры России и США, на которых будет обсуждаться контроль за ядерными вооружениями и ситуация в Украине. 30 декабря вечером ожидается очередной телефонный разговор президентов двух стран. Ранее в декабре Россия передала США проект договора о гарантиях безопасности, в котором, помимо прочего, предложила исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. Власти США в ответ на предложения России пообещали представить собственный перечень опасений. Американские эксперты скептично относятся к возможности достижения договоренностей на предстоящих переговорах.

Попытки договориться с Кремлем о неких мерах безопасности обречены на провал, поскольку установка на противостояние с США и НАТО является одним из ключевых узлов системы, созданной Владимиром Путиным. В действительности Кремлю не нужны договоренности, приемлемые для Запада, считает Стивен Бланк, военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований:

"Одна из основных проблем, с которой мы столкнулись, заключается в том, что люди, руководящие сегодня Россией, живут представлениями, которые им внушили в школе КГБ сорок лет назад. И сейчас они полным ходом воссоздают брежневскую или даже неосталинистскую систему. Частью этой системы является не контролируемое гражданским обществом разведывательное сообщество, которое в своих собственных интересах и отвечая на запросы руководства трактует действия Запада в наиболее негативном свете. И оно явно все больше и больше верит в свою собственную постоянно повторяемую ложь.

Во-вторых, в отличие от западных стран, где военно-стратегические приоритеты являются объектом профессиональных и общественных дискуссий, где военные должны убеждать правительства в правоте своей оценки, в России военный истеблишмент обладает исключительным правом определять, что есть угроза для страны. Как некогда сказал Путин, если военные говорят, что это угроза, то это угроза.

В-третьих, Путин, грубо говоря, российский шовинист, который искренне считает, что украинцы – это русские, а Украина не является государством. Он видит подлинно независимую Украину, тяготеющую к союзу с Западом, как угрозу своей системе, угрозу миру, созданному в его воображении. Добавим к этому сотрудничество Украины со странами НАТО, использование Киевом турецких беспилотников, а теперь еще ни на чем не основанные страхи Кремля относительно возможного размещения в Европе американских ракет средней дальности, и мы получим еще один повод для Кремля возбудить общественное негодование в России по поводу угрозы великой России, исходящей с Запада. Это, на мой взгляд, главные ингредиенты нынешнего кризиса.

В своей стратегии администрация Байдена явно исходит из тезиса, что Россия не хочет войны, или, по крайней мере, в Белом доме верят, что нападение на Украину можно предотвратить с помощью асимметричной стратегии: угрозы сильного удара по российской экономике и предоставления Украине масштабной военной помощи в случае российской агрессии. Переговоры вписываются в эту стратегию, и страны – члены НАТО питают надежды на переговоры. На мой взгляд, переговоры ни к чему не приведут, отчасти из-за того, что у НАТО не меньше претензий к Москве, чем у Москвы к НАТО. При этом обнародованные Россией требования, грубо говоря, безумные. Они неприемлемы. Я не думаю, что Байден сдаст Украину, я не думаю, что русские получат что-либо из требуемого за исключением разве психологического удовлетворения, дескать, НАТО признает нас как великую страну и ведет с нами переговоры".

"Ситуация тревожная". Политика подходит к опасной черте

Вместе с тем Кремль совершил потенциально роковую ошибку, предъявив Соединенным Штатам и НАТО непомерные требования, закрыв себе пути к отступлению в случае наиболее вероятного безрезультатного завершения переговоров, считает Стивен Бланк.

"НАТО не откажется от права приема новых членов, а чрезмерно агрессивная позиция России во время переговоров может привести к увеличению помощи Украине, в том числе военной, Североатлантическим союзом. Как отреагирует на это Путин? Я опасаюсь, что он может оказаться пленником системы, что обстоятельства не дадут ему возможности для почетного отступления. Что он скажет россиянам? Украина отныне не наша?" – сказал Бланк.

Переговоры с Россией: "хороший компромисс" для США?

Идея переговоров с Кремлем была поддержана Белым домом в надежде отсрочить возможную военную акцию России против Украины. И на большее едва ли приходится рассчитывать, если российские представители не отступят от своих главных требований к НАТО, состоящих в отказе приема в Североатлантический союз стран, граничащих с Россией, и сокращению оборонного сотрудничества НАТО с восточноевропейскими странами, говорит Уильям Померанц, заместитель директора Международного центра Вудро Вильсона в Вашингтоне:

"Идея Вашингтона состоит в том, что если мы начнем диалог, то мы сможем каким-то образом отсрочить потенциальное российское вторжение на Украину. То есть переговоры прежде всего покажут, сколь серьезны эти требования Кремля и насколько решительно Запад готов стать на сторону Украины. Я лично думаю, что Кремль не должен рассчитывать на серьезные уступки. Позиция Вашингтона достаточно ясна. Москве было практически открыто сказано, что Украина не будет принята в НАТО в обозримом будущем. В июне президент Байден сказал, что Украина должна разрешить проблему коррупции в качестве предварительного условия для начала обсуждений возможности вступления в НАТО. Это условие выглядит крайне серьезным препятствием на пути Украины в НАТО. США наверняка заверят Россию, что у Запада нет планов приема Украины в НАТО в обозримом будущем. Но удовлетворит ли это Кремль? Я не знаю. Пока он предъявляет требования, неприемлемые для любого западного лидера. При этом последние заявления Лаврова и Пескова заставляют говорить о том, что Кремль поднимает ставки. Градус этих заявлений зашкаливает. Таким образом Россия фактически не оставляет свободного пространства для переговоров, это разговор языком ультиматума. Я настроен пессимистично, поскольку мне трудно представить, каким образом Кремль отступит от требований, которые, как он утверждает, отражают его жизненно важные интересы", – считает Померанц.

Несмотря на то что между делегациями России и США намечены переговоры в январе, 30 декабря должен состояться телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Отмечается, что звонок был запрошен президентом России. По словам представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, Байден согласился, потому что "считает, что, когда дело доходит до России, нет замены прямому диалогу между лидерами".

Нулевой вариант

К моменту распада СССР его внешний долг составлял около 100 миллиардов долларов . После того как Советский Союз прекратил свое существование, кредиторов стал остро интересовать вопрос: кто же теперь будет выплачивать долги по старым кредитам. Не менее остро стоял и другой вопрос: как разделить советское заграничное имущество между новыми государствами.

Наиболее очевидным и логичным вариантом было разделение долга и доли в имуществе между всеми бывшими союзными республиками. Долги предполагалось разделить по весьма сложной методике. Для каждой экс-республики СССР рассчитывалась масса параметров: вклад республики в общесоюзный ВВП, население и т.д. В зависимости от этого рассчитывались и часть долга, которую она должна была выплатить, и ее доля в заграничном имуществе.

Однако сделать это оказалось не так просто. Эти расчеты вызывали массу споров, а между тем всем новым странам требовались новые кредиты, поскольку резкий переход от плановой экономики к рыночной серьезно пошатнул их финансовую стабильность. Но прежние кредиторы и слышать не хотели о новых кредитах до тех пор, пока бывшие члены советской семьи не разберутся между собой, кто и сколько должен платить по старым счетам.

Чтобы максимально ускорить процесс урегулирования, Россия предложила т.н. "нулевой вариант" : она принимала на себя все долги Советского Союза и обязалась расплатиться по ним единолично. Взамен все остальные бывшие союзные республики отказывались от претензий на заграничные активы СССР. С этим предложением согласились все новые государства за исключением Украины , которая так и не ратифицировала договор.

Стоимость советского имущества

Точный размер зарубежных активов СССР неизвестен. Оценить стоимость имущества в рыночных ценах оказалось весьма затруднительно, во всяком случае, сразу этого сделать не удалось. Различные эксперты в своих оценках давали кардинально разные цифры: от нескольких сотен миллионов до нескольких сотен миллиардов долларов.

Все зарубежные активы Советского Союза можно разделить на 3 категории. В первую входила недвижимость и сопутствующее имущество по дипломатической линии — здания дипмиссий, торговых представительств и т.д. Вторая категория — это долги других стран перед СССР. Уже одна только сумма совокупного долга стран Азии, Африки и Латинской Америки превосходила сумму внешнего долга СССР. Задолженность перед СССР оценивалась примерно в 140 с небольшим миллиардов долларов . Третья категория — это активы т.н. совзагранбанков и доли в заграничных предприятиях.

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 1/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 2/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 3/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 4/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 5/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 6/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 7/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 8/9

Посольства России в разных странах: Австрия, Нидерланды, Япония, Италия, Португалия, Испания, Чехия, Британия, Китай 9/9

К 1991 году СССР имел целую сеть заграничных банков, которые предоставляли услуги местному населению, как и обычные "капиталистические банки". Как правило, на нескольких должностях в подобных банках работали специально откомандированные советские граждане, но большую часть персонала набирали из граждан той страны, где располагался банк. Самый известный из заграничных банков — Moscow Narodny Bank LTD — был открыт в 1919 году в Лондоне по инициативе Ленина.

Активы одного только лондонского банка оценивались не меньше чем в миллиард фунтов стерлингов. Помимо него, совзагранбанки работали в Швейцарии, Австрии, ФРГ, Франции и Люксембурге. Общая сумма их активов к моменту распада СССР оценивалась примерно в 3 миллиарда долларов .

Что удалось вернуть

Совзагранбанки, как правило, учреждались либо Госбанком СССР, либо при участии других государственных организаций. Соответственно, после распада СССР они остались во владении Центробанка РФ. Они продолжали вести коммерческую деятельность, но к середине нулевых годов оставшиеся на плаву банки были перепроданы другим российским банкам с государственным участием.

А вот основную часть советских долговых активов вернуть так и не удалось. Как уже говорилось, совокупная сумма долгов других государств перед СССР существенно превосходила сам внешний долг СССР. Однако почти ничего из этой колоссальной суммы получить не удалось.

Российский Коммерческий банк (Бывшее отделение Внешэкономбанка СССР) в Цюрихе | Фото: Reuters

Большая часть советских должников — это страны третьего мира, которые и сегодня исправно входят в списки беднейших государств планеты. Среди них: Эфиопия, Мозамбик, Йемен и т.п. страны. Практически никто из них не имел возможности выплачивать свои долги даже с учетом весьма мягких кредитных процентов.

Кроме того, в 90-е годы Россия стремилась добиться членства в Парижском клубе кредиторов. По правилам этой организации, в случае вступления Россия должна была списать другим государствам все долги за поставки военной техники и оружия. Если учесть, что доля подобных долгов составляла свыше 80% от общей суммы задолженности , фактически Российская Федерация добровольно отказалась от этой суммы в обмен на вступление в клуб. Впрочем, даже если бы этого не произошло, получить эти долги вряд ли было возможно.

В нулевые и десятые годы Российская Федерация осуществила еще ряд списаний как в рамках международных программ, так и в порядке двусторонних переговоров. По меньшей мере 90% оставшихся после первого списания долгов также были списаны уже в XXI веке, остатки реструктуризованы.

Фактически из 140 миллиардов долларов долга перед СССР Россия смогла получить от 1,5 до 3-5 миллиардов долларов по различным оценкам.

Госдолг России | Иллюстрация: Wikimedia

Не менее сложной стала и перерегистрация зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию. Инвентаризация заграничного имущества затянулась более чем на 10 лет. Точная стоимость движимого и недвижимого имущества, перешедшего от СССР к РФ, никогда не называлась. Даже ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом", в чьем ведении находится все заграничное имущество, не публикует никаких данных и отчетов. По более-менее адекватным оценкам, общая стоимость всех оставшихся от СССР активов (недвижимость, банки, доли в компаниях) может оцениваться примерно в 9-10 миллиардов долларов .

Кто помешал получить все

Несмотря на то что к 2017 году Россия окончательно расплатилась по советскому долгу, не все советские объекты недвижимости удалось перерегистрировать на РФ. Камнем преткновения оказалась Украина. Эта вторая крупнейшая союзная республика стала единственной, кто до сих пор так и не урегулировал спор с Россией об имуществе.

Леонид Кучма подписал с Борисом Ельциным соглашение о "нулевом варианте". Однако Верховная рада категорически отказалась ратифицировать подписанное президентами соглашение. Депутаты, разгоряченные популярными тогда газетными утками про несметное золото партии, спрятанное в европейских банках, посчитали, что в Москве их хотят обмануть. Утверждать документ они отказались, но и принимать на себя долги не пожелали.

Верховная рада в начале 90-х | Фото: Валерий Милосердов

В результате вопрос оказался заморожен на долгие годы. Урегулировать его не удалось ни во времена Кучмы, ни при Ющенко, ни при Януковиче. При каждом новом правителе переговоры возобновлялись либо как самостоятельная проблема, либо как часть другого переговорного процесса. Но договориться ни разу не удалось.

Наиболее близки к этому стороны были в конце 90-х. Тогда Украина согласилась подтвердить договоренность о "нулевом варианте" в обмен на 36 объектов недвижимости, которые планировалось передать посольствам. Российская сторона соглашалась передать их в долгосрочную аренду с символической платой, однако лишь несколько объектов из всего списка удовлетворили Киев.

В дальнейшем аппетиты украинской стороны росли вместе с инфляцией . Одним из последних требований, озвученных уже после ухудшения отношений между странами, была сумма в 20 миллиардов долларов как часть от общего советского пирога . Причем она не подразумевала то, что Украина компенсирует часть советского долга, который уже выплачен Россией.

Стратегия украинской стороны свелась к тому, что она рассылала в разные страны уведомления о том, что считает тот или иной объект недвижимости спорным. Одни страны не обращали внимания на эти уведомления, поскольку считали вопрос исчерпанным после подписания президентами соглашений о "нулевом варианте". Однако в ряде государств местные органы отказались регистрировать имущество на Россию до того момента, пока этот двусторонний спор не будет улажен. Именно с этим и связано то, что Россия до сих пор получила не все советские активы за границей, несмотря на то что расплатилась со всеми долгами и выполнила прочие условия. Очевидно, что в ближайшее время этот спор вряд ли будет улажен.

Читайте также: