Может ли свидетель стать обвиняемым по уголовному делу

Обновлено: 28.06.2024

1. Показания свидетеля - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями статей 187 - 191 и 278 настоящего Кодекса.

2. Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.

Комментарии к ст. 79 УПК РФ

1. Показания свидетеля - это содержащая имеющие отношение к уголовному делу сведения устная речь (реже, при невозможности устно сообщить информацию, - жестовая речь, дактилология либо содержание написанной собственноручно свидетелем описательной части протокола допроса) допрашиваемого в порядке ст. ст. 187 - 192 и 278 УПК (без нарушения норм нравственности, истинности) не являющегося обвиняемым (подозреваемым, потерпевшим, экспертом или специалистом) лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, правильность отражения которой в протоколе допроса (очной ставки, проверки показаний на месте) он готов удостоверить своей подписью на каждой из страниц протокола следственного действия.

2. Понятиеобразующими признаками показаний свидетеля являются следующие положения:

а) показания свидетеля - это всегда устная речь (реже, при невозможности устно сообщить информацию, - жестовая речь, дактилология либо содержание написанной собственноручно свидетелем описательной части протокола допроса);

б) это устная речь (реже, при невозможности устно сообщить информацию, - жестовая речь, дактилология либо содержание написанной собственноручно свидетелем описательной части протокола допроса), во-первых, лица, которое не является обвиняемым (подозреваемым, потерпевшим, экспертом или специалистом); во-вторых, она содержит в себе сведения, имеющие отношение к данному конкретному уголовному делу;

в) правильность отражения сообщенной свидетелем информации в протоколе допроса, очной ставки или проверки показаний на месте свидетель готов удостоверить своей подписью на каждой из страниц протокола следственного действия;

г) показания свидетеля могут быть даны только в порядке, предусмотренном УПК для допроса, очной ставки или проверки показаний на месте;

3. В ч. 2 коммент. ст. сказано, что свидетель "может быть" допрошен об определенного рода обстоятельствах. Использование здесь словосочетания "может быть" указывает на то, что, во-первых, допрос свидетеля - это не обязанность, а право следователя (дознавателя и др.); во-вторых, свидетеля нельзя допрашивать об иных, не указанных в ч. 2 ст. 79 УПК, обстоятельствах.

4. Под обстоятельствами здесь понимаются явления, имевшие место в прошлом, или, иначе, "событие, факт, который влияет на" что-нибудь . Обстоятельства обладают определенными отличительными признаками, свойствами. Часть из таковых имеет значение для расследования и (или) разрешения уголовного дела, часть - нет. Те, которые имеют значение для производства по уголовному делу, и составляют содержание термина "обстоятельства", о котором идет речь в ч. 2 коммент. ст.

См.: Краткий толковый словарь русского языка. С. 112.

5. Причем обстоятельствами в рассматриваемом смысле этого слова являются лишь те факты, события, которые лицо наблюдало лично. Показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, доказательствами не являются в связи с отсутствием в них такого свойства доказательств, как допустимость (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК).

6. Обстоятельства, о которых может быть допрошен свидетель, в обязательном случае должны быть "относящимися к уголовному делу". "Относящиеся" - это значит те, которые могут иметь связь с исследуемым в ходе уголовно-процессуального производства явлением. Не обязательно они имеют эту связь. Достаточно наличия вероятности таковой. В ч. 1 ст. 56 УПК, где законодатель пытается сформулировать понятие "свидетель", речь идет об "обстоятельствах, имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела". Это те же самые обстоятельства.

7. В данном случае речь идет о двух видах обстоятельств:

- обстоятельства, составляющие предмет доказывания (ст. ст. 73, 421, 434 УПК);

- не отнесенные к предмету доказывания, однако имеющие отношение к уголовному делу обстоятельства.

8. Вторая группа обстоятельств, в свою очередь, может быть разделена также на две самостоятельные группы:

- обстоятельства, имевшие место до возбуждения уголовного дела;

- имеющие значение для расследования и (или) разрешения уголовного дела обстоятельства собирания фактических данных субъектами, о которых идет речь в ст. 86 УПК.

9. Не являющиеся элементом предмета доказывания обстоятельства, имевшие место до возбуждения уголовного дела, - это те обстоятельства, сведения о которых являются содержанием косвенных доказательств. Сведения об определенной совокупности таких обстоятельств позволяют установить наличие иного, но уже являющегося элементом предмета доказывания обстоятельства.

10. Сведения об обстоятельствах собирания фактических данных субъектами, о которых идет речь в ст. 86 УПК, позволяют определить, допустимо или нет "имеющееся в уголовном деле доказательство". В ряде случаев без показаний свидетелей, которые могут располагать указанного вида информацией, в такой ситуации обойтись достаточно трудно. Именно поэтому следователь (дознаватель и др.) в такой ситуации вынужден принять меры к получению и указанного рода показаний свидетеля.

11. Обстоятельства известны посредством отражения в сознании гражданина сведений о них. Соответственно, свидетелю известны сведения (данные, информация), а не сами обстоятельства, которых на момент, когда лицо обладает статусом свидетеля, вообще уже не существует. На этот момент есть лишь фактические данные, которыми располагает свидетель, так как именно они запечатлелись в его сознании. Мы говорим "обстоятельства" - подразумеваем данные, мы говорим "данные" - подразумеваем обстоятельства. Причем характеристики обстоятельств, заложенные законодателем в ч. 2 коммент. ст. ("любые", "относящиеся к уголовному делу" и др.), касаются не только самих обстоятельств, но и, бесспорно, сведений об этих обстоятельствах.

12. Из свидетельских показаний может выясняться, когда, где и по какому поводу свидетель встречался с обвиняемым, потерпевшим и (или) другим свидетелем, в чем выражалось и на какой почве состоялось их общение, имеются ли у них общие интересы и т.п.

13. Показания свидетеля - это источник доказательств. Они должны быть оценены и проверены. Свои выводы компетентный орган (должностное лицо) строит на анализе:

1) личности самого свидетеля: свойств его памяти, психического и психологического состояния, возраста, здоровья, определенного опыта, темперамента, склонности к преувеличению или преуменьшению увиденного и т.п.;

2) природных условий, при которых он воспринимал явление: времени, места, погоды, освещения, видимости, слышимости, продолжительности восприятия, расстояния до объекта;

3) размера промежутка времени, который прошел с момента, когда лицо воспринимало явление;

4) обстановки дачи показаний.

14. Показания свидетелей - это равнозначные другим источникам сведений доказательства. Между тем не стоит забывать: практика показывает, что самый добросовестный свидетель вполне может сообщать не отвечающие истине сведения. Ведь человеку свойственно заблуждаться.

15. См. также комментарий к ст. ст. 73 - 75, 187 - 191, 278 УПК .

Более полный комментарий к настоящей статье см.: Рыжаков А.П. Показания свидетеля - самый распространенный вид доказательств. Комментарий к статье 79 УПК; Рыжаков А.П. Свидетель и понятой: понятие, права, обязанности. Показания свидетеля: Научно-практическое руководство. М.: Экзамен, 2007.

Согласно части первой статьи 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу признаются любые сведения, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для полного, объективного и всестороннего рассмотрения дела.

В качестве одного из видов доказательств по уголовному делу выступают показания свидетелей, являющиеся наиболее распространенным источником получения юридически значимых данных о событии преступления, причастности подсудимого к его совершению и виновности последнего в инкриминируемом деянии.

Исходя из положений статьи 56 УПК РФ свидетелем является физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для разрешения уголовного дела, и которое вызвано в суд для дачи показаний.

В качестве свидетеля по уголовному делу может быть привлечено любое лицо независимо от возраста, состояния здоровья, занимаемого положения и других обстоятельств. Однако из этого требования закона имеются исключения.

В части 3 статьи 56 УПК РФ содержится перечень категорий граждан, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей в связи с тем, что данным лицам стало известно об обстоятельствах уголовного дела вследствие участия в производстве по делу, оказания юридической помощи участникам процесса либо в связи с осуществлением своих служебных или иных полномочий. К данным лицам относятся: судья, присяжный заседатель, адвокат, защитник, священнослужитель, член Совета Федерации и депутат Государственной Думы без их согласия.

В ходе проведения судебного следствия допрашиваются свидетели, представленные сторонами обвинения и защиты. Их показания заносятся секретарем в протокол судебного заседания и подлежат оценке при принятии судом решения по делу в совокупности с другими доказательствами.

Свидетель по уголовному делу наделен определенными, строго регламентированными уголовно-процессуальным законодательством, правами и обязанностями.

К правам свидетеля относится следующее.

Согласно части 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников. Но при высказанном согласии лицо может быть допрошено и его пояснения в последующим используются в качестве доказательств по уголовному делу.

Также свидетель вправе давать показания на родном языке или языке, которым он владеет. Если свидетель не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, то суд обязан вызвать в судебное заседание переводчика. Судебные расходы по оплате услуг последнего несет государство.

В случае несогласия с действиями суда свидетель вправе заявить соответствующие ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) председательствующего судьи. Он также вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания в части изложения его показаний и принести замечания на содержание данного документа.

Кроме того, свидетель вправе являться на допрос в суд с адвокатом, оказывающим ему юридические услуги. При этом объяснение причин явки с адвокатом от него не требуется.

Лицо, привлеченное к уголовному судопроизводству в качестве свидетеля, не может быть принудительно подвергнуто судебной экспертизе. Для этого необходимо в обязательном порядке получить его согласие.

В процессе уголовного судопроизводства свидетель вправе ходатайствовать о применении мер безопасности. Такие меры могут приниматься при наличии достаточных данных о том, что свидетелю или его родственникам, близким лицам угрожают опасными противоправными деяниями в связи с дачей свидетельских показаний. При этом, в числе прочего, в судебном заседании свидетель может быть допрошен в условиях, исключающих его визуальное наблюдение другими участниками процесса, и без оглашения истинных анкетных данных.

Кроме того, свидетель имеет право на возмещение расходов, понесенных в связи с явкой по вызову в суд, возмещение недополученной им по месту постоянной работы заработной платы за время, затраченное в связи с вызовом по уголовному делу, выплату вознаграждения за отвлечение от обычных занятий в случае, если свидетель не работает.

К обязанностям свидетеля относится следующее.

Свидетель не вправе уклоняться от явки по вызову суда. Он вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве должен явиться в суд, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить судебный орган о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто принудительному приводу.

Если свидетелем является лицо, не достигшее шестнадцати лет, то вызов такого свидетеля осуществляется через его законных представителей либо через администрацию по месту учебы или работы.

Дача показаний – обязанность свидетеля, поэтому за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний он несет уголовную ответственность, предусмотренную ст. ст. 307, 308 УК РФ. При этом законом предусмотрено, что свидетель освобождается от уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, если он добровольно, до вынесения приговора суда, заявил о ложности данных им показаний.

В ходе допроса свидетеля суд разъясняет его права и обязанность, а также ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных показаний, о чем свидетель расписывается в соответствующем уведомлении.

Свидетель обязан не разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден.

Для того, чтобы обеспечить достоверность показаний свидетелей в ходе судебного следствия, указанные лица в судебном заседании до их допроса не присутствуют.

Таким образом, в ходе проведения допроса свидетеля судом должны в полной мере обеспечиваться его процессуальные права, а свидетелем должны соблюдаться его процессуальные обязанности.

Допрос - наиболее распространенное следственное действие при производстве по уголовному делу.

Поэтому раз Вас вызвали на допрос в качестве свидетеля, значит уголовное дело уже точно возбуждено. Если бы уголовного дела еще не было, то Вы, скорее всего, получили бы приглашение на опрос - процессуальное действие с совсем другим статусом, протокол которого не является доказательством в уголовном судопроизводстве.

Вызов на допрос: что за этим стоит?

У обычного гражданина, которому посчастливилось в своей жизни не быть связанным с юриспруденцией, вызов на допрос вызывает ряд вопросов, ответы на которые он скорее всего не знает.

Как говорил Бернард Шоу: "Любая профессия – заговор против непосвященных".

Ниже я постараюсь ответить на самые распространенные из них.

Самые распространенные вопросы по вызову на допрос.

Имеет ли право следователь вызвать меня на допрос в качестве свидетеля?

Здесь ответ будет однозначным – да, имеет.

Согласно ч.1 ст. 56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значения для расследования и разрешения уголовного дела.

То есть, свидетель - это тот, кому известно хоть что-то, имеющее значение для уголовного дела.

Что же может иметь такое значение?

Да все что угодно, начиная от действий людей и заканчивая явлениями природы. Закон никак не ограничивает круг таких обстоятельств.

А самое главное, вопрос о том обладаете ли Вы сведениями, которые могут иметь значение для дела, или нет, будет решать следователь по своему внутреннему убеждению.

Иными словами, быть Вам свидетелем по делу или нет, определяете не Вы, а следователь и ни чего с этим не поделаешь.

Я слышал, что на вызов на допрос должен быть в форме повестки, почему тогда следователь звонит мне по телефону?

Вызов на допрос, согласно закону должен оформляться повесткой.

Главным достоинством повестки для следователя является то, что при ее вручении в деле остается отрывной корешок с подписью вызываемого, представляющий собой неоспоримое доказательство надлежащего уведомления лица о вызове на допрос. В то же время, очевидным недостатком повестки остается неудобство ее вручения. И последнее обстоятельство часто перевешивает.

Поэтому следователи нередко ограничиваются телефонным звонком, который суды, кстати, также признают надлежащим уведомлением о вызове.

Всегда ли это плохо? Нет, не всегда.

Дело в том, что повестка, в отличие от вызова по телефону, исключает возможность согласования сторонами удобного времени для явки.

У вызываемого лица остается только две опции. Вы либо являетесь в назначенный срок, либо заранее уведомляете следователя о причинах неявки (ч. 3 ст. 188 УПК РФ).

Совсем иначе обстоит дело с вызовом на допрос по телефону. Особенно если такой вызов следователь делает не со служебного, а со своего мобильного телефона, что в последнее время происходит все чаще и чаще. Соответственно, его номер у Вас определится и Вы всегда сможете собравшись с мыслями ему перезвонить.

Как следователь отнесется к просьбе перенести допрос на другое время или на другой, удобный для Вас, день? Да в подавляющем большинстве случаев нормально отнесется. Это его обычная работа, которую он стремится выполнить с минимальными затратами, без лишних осложнений и конфликтов. В такой ситуации ему уж точно проще пойти Вам на встречу и перенести допрос, особенно если просьба о переносе прозвучала впервые. Понятно, что всегда бывают исключения, но общая практика именно такова.

Разумеется, все изложенное не исключает Вашего права усомниться в личности звонившего и потребовать вручения повестки, просто по выше указанным причинам подходить к этому нужно разумно.

Обязательно ли мне нужно являться по вызову на допрос?

Как бы Вам этого ни хотелось, но в конечном итоге явиться на допрос придется. И лучше это сделать самому в удобное для Вас время, нежели быть подвергнутому приводу, когда уже точно с Вами церемониться не будут.

Закон предусматривает данную ситуацию.

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу (ч. 7 ст. 56 УПК РФ)

Привод состоит в принудительном доставлении лица к следователю (ч. 2 ст.118 УПК РФ)

Уголовно-процессуальный кодекс детально не определяет условий, при которых лицо может быть подвергнуто приводу, однако на практике привод, как правило, оформляется после того, как лицо дважды без уважительной причины не явилось к следователю.

Причем юридическим основанием привода могут выступить как находящиеся в деле отрывные корешки повесток, так и задокументированные следователем телефонные вызовы на допрос в виде телефонограмм, справок, рапортов.

В общем, доводить до этого не стоит, точно не понравится.

Вправе ли я явиться на допрос со своим адвокатом?

А вот здесь Вы в своем праве. И как бы следователю не хотелось поговорить с Вами с глазу на глаз, воспрепятствовать участию адвоката в допросе он не сможет.

Согласно ч.2 ст. 53 и ч.5 ст. 189 УПК РФ, если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат вправе не только присутствовать на допросе, но и давать последнему краткие консультации прямо в ходе допроса, а также с разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемому, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, которые подлежат занесению в протокол.

Причем, соглашения с адвокатом о правовой помощи на допросе предполагает, что все вопросы его организации, в том числе, согласование со следователем времени проведения допроса, адвокат также берет на себя.

К сожалению, до настоящего времени при допросе свидетеля без участия адвоката известны случаи оказания на свидетеля психологического и даже физического давления. Кроме того, еще до конца не изжила себя порочная практика первоначального допроса в качестве свидетелей будущих подозреваемых и обвиняемых.

Поэтому право свидетеля явиться на допрос со своим адвокатом, закрепленное сегодня в УПК РФ является важнейшим достижением уголовно-процессуального права и наиболее действенной гарантией защиты интересов свидетеля.

Воспользоваться же данным правом или нет, решать только Вам.

Шаров Денис Васильевич,

руководитель уголовно-правовой практики,

кандидат юридических наук, доцент.

Многие из нас смотрели иностранные детективы, в которых полицейские на протяжении нескольких месяцев сопровождают ценных свидетелей по делу, выдают им новые паспорта и даже придумывают легенду. Возможно ли такое на самом деле? Да, если над свидетелем или другим участником уголовного дела висит реальная угроза. О том, как это происходит на практике, читайте в материале.

Меры защиты предоставляются тем, кто помогает в расследовании преступлений, если им при этом угрожают. Самый популярный прием – засекречивание. В этом случае следователь (дознаватель, прокурор, суд) выносит постановление о сохранении в тайне данных о личности (фамилии, имени, отчества, места и даты рождения), которое упаковывает в конверт, опечатывает и в таком виде приобщает к делу. Вскрыть конверт может только лицо, засекретившее участника процесса, и суд – для всех остальных данные должны быть недоступны.

Основания для засекречивания

Применение мер защиты часто вызвано страхом мести. Одним из самых известных случаев засекречивания свидетелей было дело организованной преступной группировки "Хади Такташ". Обвинение строилось лишь на показаниях киллера этой ОПГ, который в дальнейшем полностью отказался от них. Поскольку другие свидетели, опасаясь расправы со стороны оставшихся на свободе членов банды, не соглашались давать показания, следователи были вынуждены обеспечить их полную конфиденциальность. "Чтобы добиться этого, стражи порядка натягивали простыню в дверных проемах своих кабинетов, надевали на очевидцев преступлений вязаные балаклавы и наносили им на лица профессиональный грим. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, всех свидетелей уберечь не удалось. И в ходе следствия, и во время процесса при невыясненных обстоятельствах погибли несколько человек, дававших показания против лидера "Хади Такташ", – рассказал руководитель Уголовно-правовой практики АБ "А-ПРО" Валерий Волох.

Засекречивание также нужно осужденным, которые оказывают помощь в расследовании преступлений. "Поскольку в среде осужденных не принято содействовать правоохранительным органам и суду, таких лиц преследуют по негласным законам тюрем, применяя к ним насилие вплоть до реальной угрозы жизни", – сообщил Волох. Еще одной причиной соблюдения конфиденциальности может являться занимаемая лицом должность. "К примеру, разглашение сведений о личности оперативного сотрудника МВД, ФСБ или иного органа, являющегося свидетелем по уголовному делу, вне всякого сомнения поставит под удар его дальнейшее участие в таких оперативно-разыскных мероприятиях, как проверочная закупка, оперативное внедрение и контролируемая поставка. Кроме того, оперативному сотруднику и сотруднику Службы внешней разведки могут угрожать представители криминального мира и зарубежные спецслужбы", – добавил Волох.

Даже если участнику процесса действительно угрожает опасность, его засекречивание не всегда имеет смысл. "Не представляется возможным засекретить лицо на стадии возбуждения уголовного дела, так как заявление о преступлении подписывается заявителем (ч. 2–3 ст. 141 УПК)", – сообщил Юдин. Он также отметил: проблемы возникают, когда участник уголовного процесса сначала был допрошен под его настоящими анкетными данными, а после этого в его адрес стали поступать угрозы. "Как показывает практика, засекречивание потерпевших не всегда приводит к окончательной цели и бывает результативным. Оно имеет смысл, лишь когда до инцидента подсудимый и потерпевший знакомы не были. Засекречивание свидетелей более эффективно, так как их круг может быть неограничен, а сведения о каждом из них не всегда известны подсудимому", – отметил управляющий партнёр АК "Бородин и Партнёры" Сергей Бородин.

"Засекречивание участника процесса – важный институт уголовно-процессуального права. Правоохранительные органы должны весьма ответственно относиться к соблюдению режима конфиденциальности в отношении таких лиц, ведь они зачастую передают бесценные сведения о готовящемся или совершенном преступлении, рискую собственной жизнью и жизнью своих близких".

Валерий Волох, руководитель Уголовно-правовой практики АБ "А-ПРО"

Порядок засекречивания

Процессуальные действия с засекреченными лицами проводятся несколько иначе:

- таким лицам присваивается псевдоним, впоследствии используемый во всех процессуальных документах. "Ограничений на использование псевдонимов нет, поэтому на практике участниками уголовного производства часто становятся люди с анкетными данными героев кино, актеров, музыкантов и политиков", – рассказал Малюкин. При этом личность анонима может удостоверить только судья;

- лица, подлинные данные которых изменены, подписывают все документы новым образцом подписи;

- допрос, очная ставка и опознание с участием засекреченных лиц проходят в условиях, исключающих визуальное наблюдение и с использованием технических средств, изменяющих голос. Например, мобильная версия системы для анонимного допроса свидетелей "Фемида" представляет собой два ноутбука, устройство для изменения голоса и веб-камеру для того, чтобы аноним мог видеть происходящее в зале, а его – нет;

- все постановления, в которых фигурирует засекреченное лицо, оглашаются лишь частично – чтобы из содержания документа нельзя было установить личность анонима;

- вопросы, ответы на которые могут раскрыть данные о засекреченном лице, во время допроса не задаются (а при их постановке снимаются судом). Обычно у такого лица лишь выясняется, знаком ли он с подсудимым и не испытывает ли к нему неприязненного отношения;

- сведения, сообщенные анонимным лицом, который не может указать источник своей осведомленности (или ссылается на слухи, догадки и предположения), признаются недопустимыми доказательствами (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК);

- подписку об уголовной ответственности за заведомо ложные показания или отказ от дачи показаний у засекреченного лица отбирает судья, а не секретарь судебного заседания;

- данные о засекреченных свидетелях могут быть раскрыты только по решению суда после заявления сторонами обоснованного ходатайства (ч. 6 ст. 278 УПК).

Когда засекречивания недостаточно, то могут применить переселение, замену документов, изменение внешности. "Активно применяется легендирование – лицу выдаются новые документы об образовании, опыте работы, предыдущем месте жительства", – рассказал адвокат АБ "Юсланд" Илья Журавков. Однако такие меры безопасности осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в рамках закона "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" (119-ФЗ).

Проблемы засекречивания

Эксперты отметили: на практике защите засекреченного лица часто мешает плохое материально-техническое обеспечение следователей и судов. "Не во всех судах есть специально оборудованные помещения и возможность обеспечить аудиосвязь между ним и залом суда. Кроме того, доставить, сопроводить и конвоировать засекреченных лиц в изоляции довольно сложно, особенно когда уголовные дела рассматриваются в судах длительное время", – уверен Журавков. "В некоторых залах судебных заседаний (особенно в регионах) нет устройства, позволяющего изменить голос, и отдельной комнаты. В связи с этим приходится идти на разнообразные ухищрения, чтобы обеспечить анонимность и не вступить в противоречие с нормами УПК. К примеру, иногда свидетелей доставляют в суд в тонированных автомобилях, с надетыми масками и балахонами, а затем допрашивают в цокольном этаже здания. При этом судья собирает вопросы в письменном виде, спускается к анониму и задает их. Затем возвращается в зал, оглашает ответы и предоставляет возможность сторонам задать дополнительные вопросы", – рассказал Волох.

Порой проблемой становится человеческий фактор. "При передаче объемного уголовного дела от одного следователя к другому круг лиц, осведомленных об анониме, заметно расширяется, и вероятность утечки информации возрастает. Бывает, суды не желают допрашивать засекреченное лицо в связи с техническими сложностями и незаурядностью допроса и ограничиваются оглашением показаний, данных в ходе предварительного следствия", – рассказал Бородин. "Иногда судьи просто удаляют подсудимого и его защитника из зала на время допроса засекреченного лица. Я считаю, что это влияет на справедливость судебного разбирательства. Право подсудимого задать вопросы свидетелю, который дает против него показания, – важный элемент в достижении объективной истины. Тем более, что сторона защиты о показаниях такого свидетеля может узнать лишь из протокола судебного заседания", – считает старший юрист АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Андрей Тузов.

По мнению экспертов, используемые для работы с засекреченными лицами меры не всегда обеспечивают их безопасность. "В моей практике было несколько уголовных дел экономической направленности, в которых засекречивались анкетные данные свидетелей. Но от этого правоохранительные органы не получили должного эффекта: в показаниях свидетелей содержалась информация, доступ к которой в компании был ограничен. Соответственно, всем было очевидно, кто эти свидетели", – поделилась юрист Практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP адвокат Анжела Гламаздина. "Почти в каждом уголовном деле, рассматриваемом с участием адвокатов нашего бюро, на стадии предварительного расследования имеется свидетель под псевдонимом. При этом следователь в ходе допроса такого свидетеля в основном выполняет лишь формальные требования, и, исходя из анализа показаний этого свидетеля, о нем можно многое понять. Еще были случаи, когда конверт с постановлением следователя об использовании псевдонима вместе с другими материалами уголовного дела предъявлялся стороне защиты для ознакомления", – рассказал управляющий партнер АБ "Коблев и партнеры" Руслан Коблев.

"Сложность расследования и рассмотрения уголовных дел с участием лиц, данные о которых скрыты, заключается в финансировании, профессионализме сотрудников, а также больших временных затратах на производство указанных мероприятий".

Илья Журавков, адвокат АБ "Юсланд"

Правовое регулирование

Все меры защиты применяются к участникам уголовного процесса либо на основании УПК, либо на основании 119-ФЗ. По УПК они длятся столько же, сколько длится расследование и рассмотрение дела; при этом применяет такие меры следователь и дознаватель по отношению к потерпевшему, его представителю, свидетелю (ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278 УПК).

По 119-ФЗ меры защиты действуют до тех пор, пока не отпадут соответствующие основания (в том числе после постановления приговора, применения принудительных мер медицинского характера, вынесения постановления об освобождении от уголовной ответственности или наказания). При этом они распространяются на более широкий круг лиц:

- потерпевшего;

- свидетеля;

- частного обвинителя;

- подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, их защитников и законных представителей, осужденного, оправданного, а также лиц, в отношении которых уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено;

- эксперта, специалиста, переводчика, понятого, а также участвующих в уголовном судопроизводстве педагога и психолога;

- гражданского истца, гражданского ответчика;

- законных представителей, представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя (ст. 2 119-ФЗ).

По мнению Журавкова, наряду с другими субъектами госзащиты целесообразно законодательно закрепить присяжных заседателей. Сейчас присяжные находятся под защитой судебных приставов только в здании суда.

Иностранный опыт

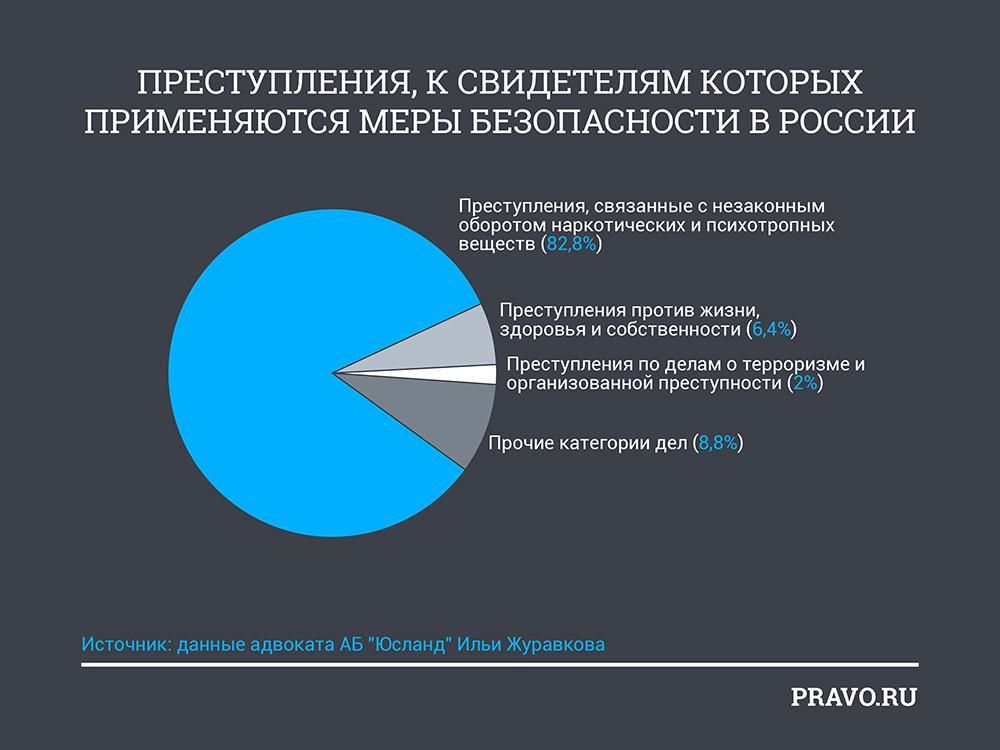

ЕСПЧ неоднократно высказывался, что засекречивание свидетелей является исключительной мерой и применяется только в случае, когда другие меры не могут обеспечить безопасность подлежащего защите лица (например, дело "Доорсон против Нидерландов" и дело "Ван Мехелен и др. против Нидерландов"). Это обусловлено требованиями Европейской Конвенции по правам человека – в ней закреплено право обвиняемого на допрос показывающих против него лиц (п. "d" ч. 3 ст. 6 Конвенции). Совет Европы даже принял рекомендацию № R (2005) "О защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием", согласно которой причины применения меры безопасности к участнику уголовного процесса должны быть исключительными (т. е. серьезная угроза жизни). По словам Журавкова, в Бельгии и Италии меры защиты применяются при расследовании специфических преступлений (о наркотиках, деятельности мафии, умышленных убийствах), а также преступлений, наказание за которые составляет от 5 до 20 лет лишения свободы. В Румынии засекречивание применяется только по исчерпывающему списку преступлений, в Литве – по тяжким преступлениям, в Венгрии – в отношении организованной преступности, в Словакии и Словении совершенное преступление при применении мер защиты роли не играет.

В странах ближнего зарубежья институт засекреченных участников уголовного производства является более востребованным. "В Казахстане одной из мер безопасности лица, участвующего в уголовном процессе, является ограничение доступа к сведениям о нем. Такое ограничение очень похоже на то, что есть в России: только там анкетные данные анонима хранятся отдельно от основного производства", – рассказал Юдин. Ст. 172 УПК Республики Таджикистан предусмотрено: при наличии оснований полагать, что необходимо обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля и членов их семей, следователь вправе не приводить данные об их личности в протоколе.

В США программа по защите свидетелей "Organized crime control act" действует уже более 40 лет и применяется во время сложных судебных процессов. По словам Волоха, засекреченного свидетеля в США могут доставить в суд на вертолете, в почтовом грузовике или рыбацкой лодке. "Однажды в целях отвлечения внимания маршалы создавали картинку, будто бы свидетеля перевозят в суд на броневике с полным конвоем, в то время как настоящий свидетель прибыл на скромном такси и зашел в здание суда через боковую дверь. Подобные меры весьма окупаемы. С момента создания программы (1970 год) в 89% случаев свидетели были защищены и дали в суде требуемые показания. В результате их свидетельств было осуждено более чем 10 000 особо опасных преступников. После принятия свидетеля в программу служба судебных маршалов создает ему новую личность и выбирает новое место жительства", – сообщил Волох.

"Участвуя в делах с такими особенными свидетелями, защитнику нужно быть максимально внимательным, исследуя основания засекречивания и показания этих лиц. За использованием засекреченного лица может скрываться не только неполнота и недоказанность обвинения, но и фальсификация доказательств по делу".

Читайте также: