Ленин в и как обеспечить успех учредительного собрания

Обновлено: 25.06.2024

Агитация на улицах Москвы

во время выборов

Две другие крупные социалистические партии — эсеры и меньшевики, занявшие после Февральской революции центристские позиции в политическом спектре, по-прежнему сохраняли верность лозунгу Учредительного собрания. Кадеты также не только поддерживали идею его созыва, но и, заметим, очень много сделали для разработки правового статута собрания.

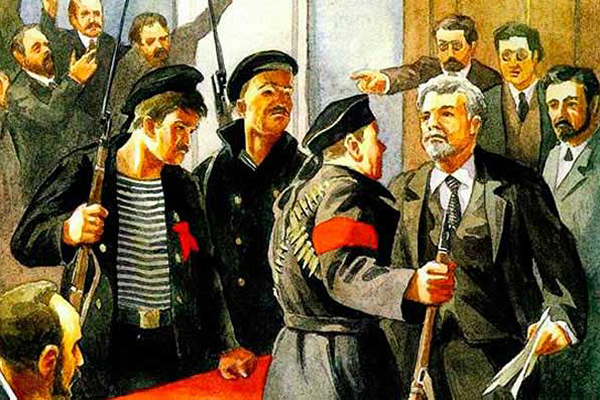

Манифестация юнкеров Владимирского

военного училища на Литейном проспекте

в Петрограде

Так в общих чертах выглядели позиции наиболее влиятельных политических партий и течений, впоследствии легшие в основу их предвыборных платформ.

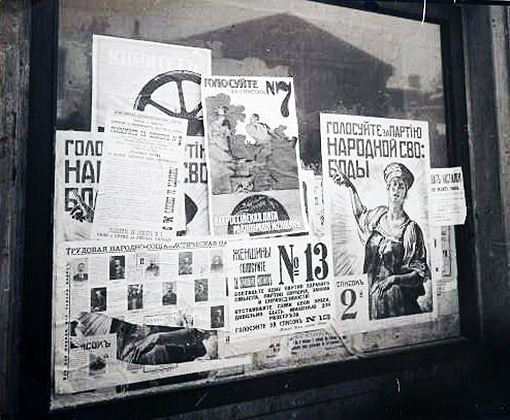

Плакаты на Невском проспекте накануне выборов

в Учредительное собрание. Ноябрь 1917 г.

После победы Февральской революции вопрос об Учредительном собрании неизбежно стал злободневным. Поэтому Временное правительство видело тогда свою главную задачу в его созыве, о чём оно официально и заявило 2 марта 1917 г. Созданное уже 13 марта Особое совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание начало работу 25 мая, закончило — в начале сентября. В этот орган входили представители различных политических партий, Советов и общественных организаций. 14 июня были объявлены даты: выборов в Учредительное собрание — 17 сентября, созыва Учредительного собрания — 30-го. Однако спустя некоторое время — 9 августа — их сроки перенесли, соответственно, на 12 и 28 ноября. Положение о выборах в Учредительное собрание, утверждённое Временным правительством, предусматривало пропорциональную систему выборов, основанную на всеобщем избирательном праве. С 7 августа начались заседания Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии, задачами которой были их подготовка и проведение. В сентябре управы городских дум и земств, составившие ранее списки избирателей в органы местного самоуправления, приступили к аналогичной работе.

Соответствующая процедура для армии и флота была утверждена Временным правительством 30 сентября, но под давлением различных обстоятельств (менялись сроки выборов, представительские квоты и т.д.) её пришлось до последнего дня постоянно корректировать. Тем не менее, что же она из себя представляла?

Во-первых, учреждался различный порядок голосования в Действующей армии и военных округах. Из войск Действующей армии были образованы Северный, Западный, Юго-Западный, Румынский и Кавказский фронтовые избирательные округа, а также округ русских экспедиционных войск во Франции и на Балканах. В отдельные округа были выделены Балтийский и Черноморский флоты. Все эти округа делегировали в Учредительное собрание своих депутатов. Вместе с фронтовиками должны были голосовать и служащие Союза земств и городов, обеспечивавшие разнообразные нужды фронта. Всего Действующая армия, согласно положению, избирала около 80 депутатов. Во-вторых, военнослужащие тыловых гарнизонов должны были голосовать вместе с местным населением за общие списки кандидатов. Но при этом в крупных гарнизонах создавали отдельные избирательные участки, обычно на основе какой-либо относительно большой воинской части — запасного полка, артиллерийского дивизиона, дружины. В малых гарнизонах такие участки не открывали. И в-третьих, военнослужащие, по разным причинам оказавшиеся в период выборов вне своих воинских частей, могли голосовать в гражданских участках, если своевременно были внесены в списки избирателей.

Улицы Петрограда накануне выборов

Вначале установили очень сжатые для фронтовых условий сроки составления списков голосования — за 10 дней до начала выборов. Ещё два дня давалось на их уточнение. Естественно, при этом многие военнослужащие могли остаться за пределом избирательных участков, что вызвало справедливые протесты, разрешаемые, как правило, в пользу настаивавших на своём праве голоса. В случае передислокации воинская часть создавала свою избирательную комиссию.

Напомним: в гражданских округах военнослужащие должны были голосовать в одни сроки с местным населением, в то время как во фронтовых выборы планировали начать 8 ноября и проводить в течение семи дней, а на самом удалённом фронте — Кавказском (с его особо сложными природными условиями) — их наметили на неделю раньше, т.е. на 1 ноября, с продолжительностью до 15-го. Однако в отведённые Комиссией сроки армия не уложилась. Так, на Румынском фронте голосование завершилось только 17 ноября, на Северном — 21-го, на Западном и Юго-Западном — 22-го, на Кавказском — 24-го.

При этом явка фронтовиков на избирательные участки была достаточно высокой. На Румынском фронте она составила 79%, на Северном — не менее 80%, а на Черноморском флоте — 93%. В общефронтовом масштабе, по подсчётам Л.Г. Протасова (без Кавказского фронта), в выборах участвовало не менее 72% солдат и офицеров 9 .

Столь дружное голосование — яркое подтверждение популярности Учредительного собрания в Действующей армии. Политическая роль фронта отчётливо проявилась и в том, что он явочным порядком увеличил своё представительство в Учредительном собрании. В разгар выборов фронтовые окружные комиссии по инициативе Юго-Западного фронта изменили норму представительства со 100 000 человек до 75 000. Такое решение подтвердил съезд представителей фронтовых избирательных комиссий, проходивший 15 ноября в Ставке (Могилёв). Советское правительство санкционировало эту норму представительства с тем, чтобы избранные считались кандидатами до утверждения их в качестве полномочных членов Учредительного собрания 10 . Заинтересованность большевистского руководства в положительном решении этого вопроса была тем очевиднее, что оно как раз в это время разными способами старалось изменить баланс сил в Учредительном собрании в свою пользу.

Демонстранты с плакатами о созыве

Учредительного собрания на Красной площади

Всего пять фронтов и два действующих флота избрали 80 депутатов: 35 эсеров, 34 большевика, 7 украинских эсеров, 1 меньшевика, 1 украинского социал-демократа, 2 украинских социалистов. Таким образом, все депутаты были избраны по спискам социалистических партий. Среди них преобладали видные деятели эсеровских и большевистских военных организаций: эсеры В.Н.Филипповский, И.И.Бунаков-Фондаминский, В.Л.Утгоф, Б.Ф.Соколов, большевики В.А.Антонов-Овсеенко, Н.В.Крыленко, Н.И.Подвойский, Э.М.Склянский и др.

Ленин был избран на Северном фронте и Балтийском флоте. Как известно, он отдал свой мандат в округе Северного фронта следующему в списке кандидатов большевику А.Г.Васильеву, а сам стал депутатом от Балтийского флота. Здесь оба мандата получили большевики. При этом представитель Центробалта матрос П.Е.Дыбенко получил больше голосов, чем Ленин. Если среди матросов-балтийцев (114 433 избирателя) большевики собрали 57,4% голосов, а эсеры 38,8%, то на Черноморском флоте (52 629 избирателей) за большевиков голосовало только 20,5%, а за эсеров — 42,3%.

Северный фронт из-за близости к столице был наиболее уязвим для большевистской антивоенной агитации и подвержен общей деморализации. За большевиков здесь из 780 000 избирателей голосовало 480 000 (56,1%). На соседнем Западном фронте выборы принесли наиболее убедительную победу также большевикам: из 976 000 избирателей им отдали голоса 653 430 человек (67%). Размах влияния большевизма на этом фронте, самом важном в военно-стратегическом смысле, определился уже после корниловского выступления и, естественно, учитывался большевиками при подготовке вооружённых восстаний в Петрограде и особенно в Москве.

Однако на других фронтах — Юго-Западном и Румынском — победили эсеры. Несмотря на то, что здесь, как и на ближайших к столице фронтах, часто возникали антивоенные выступления, собственно большевистское влияние было достаточно слабым. Отсутствовали крупные большевистские организации и в тыловых районах этих фронтов. А солдатские комитеты почти везде находились в руках эсеров и меньшевиков. К тому же местным большевикам не удалось создать свои ревкомы и захватить власть, как они это сделали на Западном и Северном фронтах.

На Юго-Западном фронте из 1 007 423 избирателей 463 000 (41%) отдали голоса за эсеров, а за большевиков — только 300 000 (31%). На Румынском (1 128 600 выборщиков) — голосование дало эсерам 6794 000 (60%), а большевикам лишь 167 000 (15%). Необходимо отметить, что внушительной антибольшевистской силой здесь, помимо меньшевиков и эсеров, было украинское национальное движение. Соединённые силы украинских социалистов собрали примерно шестую часть избирателей.

На самом отдалённом фронте — Кавказском — политическая обстановка в целом была такой же, как на Юго-Западном и Румынском, что принесло победу эсеровской партии. Из 420 000 избирателей ей отдали предпочтение 360 000 (69, 6%), а большевикам — только 60 000 (18,4%).

Если учесть голоса солдат-фронтовиков, отданные за национальные партии, стоявшие близко к платформе эсеров, в общей сложности превысившие 750 000 на четырёх фронтах (без Кавказского), то получится, что большинство солдат действующей армии поддерживали эсеров. Так, из общего количества фронтовиков, участвовавших в выборах (4 479 085 человек), по нашим подсчётам в основном за эсеров, а также меньшевиков и национальные социалистические партии проголосовало 2 741 698 избирателей (61,2%), за большевиков — соответственно остальные 1 737 387 (38,8%). Как видим, последние собрали в действующей армии больше голосов, чем по стране в целом (напомним, 24, 6%), однако эта цифра была далека даже от половины выборщиков.

И всё же почему большинство голосов Действующей армии не было отдано большевикам? На этот вопрос достаточно полно ответил в своих мемуарах видный представитель победившей на выборах эсеровской партии, один из организаторов её работы с солдатскими массами Б.Ф.Соколов: «Именно фронтовые выборы показали, сколь серьёзно было отношение солдатско-крестьянской массы к тому самому Учредительному собранию, идеи которого оно восприняло с некоторым трудом и, пожалуй, раздумьем.

Выборы происходили в ноябре месяце, когда центральная власть была в руках большевиков. Следовательно, всё благоприятствовало тому, чтобы выборная кампания прошла в пользу коммунистической партии. Мало того, ведь именно фронт больше, чем кто-либо другой, хотел мира, ибо этот вопрос касался его непосредственно, касался его шкурно. Вместе с тем, как это общеизвестно, большевистские предвыборные лозунги били именно в эту точку психологии. Их плакаты, предназначенные для фронта, говорили об этом больше всего.

Мы вам дадим немедленный мир

Мир всему миру

Братство народов

и т.д., без конца, всё в том же духе.

Наряду с этим конкурировавшие с ними на фронте политические партии занимали позиции оборонческие, более того, резко оборонческие.

Итак, теоретически казалось, что успех заранее обеспечен за большевиками; ведь они овладели властью в стране, они обещают немедленный мир усталым солдатским массам. И однако народ — солдатская масса — высказался далеко не за них. Почему? Происшедшее кажется мне величайшим признаком того, что солдатская масса в большей своей массе отнеслась сознательно к выборам.

Армия в боевой своей части голосовала не только против большевиков, но за определённо оборонческие списки. Иначе говоря, она голосовала не за тех, кто отвечал её инстинктивным, шкурным вожделениям, но за тех, кто по её разуму мог наилучшим образом представлять народные интересы в Учредительном собрании. И разве правы те, кто упрекает фронтовые армии в неразумном отношении к выборам в Учредительное собрание! Но, — предложат, и вполне правильно, некоторые вопросы: почему же солдатская масса, та часть массы, которая сумела воздержаться от заманчивых лозунгов большевизма, почему она голосовала за список №1, т.е. за социалистов-революционеров?

И были, однако, серьёзные причины, почему победа осталась именно за эсерами. Победа не только на фронте, но и почти по всей стране. Две причины…

Первая — это то, что крестьянско-солдатская масса — я говорю о выборах в армии — считала партию социалистов-революционеров своей, крестьянской. Её убеждало в этом то обстоятельство, что список № 1 был общим от Совета крестьянских депутатов и от армейских социалистов-революционеров. А то, что эсеры больше всего и любовнее всего беседовали о земельном вопросе и о крестьянских делах, говорило солдатам о правильности их мнения.

Голосуя за партию социалистов-революционеров, солдаты-крестьяне считали, что голосуют за свою партию.

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 162.

2 Там же. Т. 31. С. 110.

3 Там же. Т. 35. С. 140.

6 Вишняк М.В. Всероссийское Учредительное собрание. Париж, 1932. С. 93.

7 Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 110.

9 Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М.: РОССПЭН. 1997. С. 241.

11 Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917—1920 гг.). М.: Мысль. 1967. С. 424—425.

12 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 9.

13 Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания // Октябрьская революция: Мемуары. М.: Орбита. 1991. С 334—336.

Сергей БАЗАНОВ,

доктор исторических наук

Советуем прочитать

Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917—1920 гг.). М.: Мысль. 1967.

Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание. История созыва и политического крушения. Л.: Наука. 1976.

Временный Совнарком

Поэтому идея Учредительного собрания к началу ХХ века стала очень популярна среди интеллигенции, а требование его созыва было включено в программы большинства российских и национальных партий (включая и социал-демократов, частью которых были большевики). Сохранилось любопытное замечание эсера Бориса Соколова, что в марте 1917 года солдаты не понимали идеи Учредительного собрания, им ближе были Советы, похожие на привычные для них крестьянские сходы, но уже к лету благодаря пропагандистской работе интеллигенции миллионы солдат и крестьян поддержали требования созыва Учредительного собрания.

Действительно ли Совнарком поначалу позиционировал себя как промежуточный орган власти, как новое Временное правительство, которое потом передаст власть Учредительному собранию?

Да, это так. Летом и осенью 1917 года Ленин и большевики одной из причин необходимости свержения коалиционного Временного правительства как раз называли необходимость скорейшего созыва Учредительного собрания, с которым якобы затягивала буржуазия. Себя они выставляли гарантом этого созыва.

Собирались ли большевики всерьез передавать власть Учредительному собранию?

По этому вопросу единства среди них не было. Значительная часть рядовых большевиков искренне верили, что партия захватила власть, чтобы передать ее Учредительному собранию. Что касается партийной верхушки — там был раскол. Ленин вообще хотел отложить выборы на неопределенный срок, а Зиновьев, Каменев и другие настаивали на созыве Учредительного собрания. При этом они получили поддержку других большевиков, считавших, что нужно держать свои обещания.

Плакаты перед выборами в Учредительное собрание, Петроград, 1917 год

Самые честные выборы

Но почему Временное правительство так долго не назначало выборы в Учредительное собрание?

Во-вторых, те, кто отвечал за организацию и проведение выборов, старались сделать это как можно тщательнее и добросовестнее, поскольку от их честности и прозрачности зависела легитимность будущего Учредительного собрания. Надо сказать, что со своей работой они справились на совесть: выборы были организованы блестяще. И хотя это были первые в истории России прямые, равные и тайные выборы, но по принципам и механизмам организации, честности и прозрачности они и поныне остались непревзойденным образцом. Даже позднеперестроечные выборы им уступали, не говоря уже о последующих.

То есть опоздали с созывом Учредительного собрания?

Коридор возможностей для сохранения в 1917 году демократии в России был, но весьма узкий. Как верно заметила в декабре 1917 года видный член партии эсеров Евгения Ратнер, для этого нужно было созывать Учредительное собрание на два-три месяца раньше и как можно скорее осуществлять на практике аграрные преобразования.

Первое Временное правительство под председательством князя Георгия Львова

Большую ответственность за блокирование попыток эсеров-левоцентристов срочно созвать Учредительное собрание, отказаться от коалиции с буржуазными силами и создать социалистическое правительство несут и часть меньшевиков, и часть так называемых правых эсеров — Авксентьев, Гоц, Брешко-Брешковская, Аргунов и сам Керенский. Кстати, и в следующем 1918 году они выступали за коалицию с либеральными силами и даже генералами, что в итоге закончилось омским переворотом Колчака, расколовшим антибольшевистский фронт и оказавшим тем самым большевикам услугу.

Насколько уместным было проведение всеобщих выборов в воюющей стране в ситуации конца 1917 года?

Как раз указание на неуместность выборов в воюющей стране и было одним из аргументов откладывания их теми силами во Временном правительстве, которые страшились демократичности и радикальности социально-политических требований будущих депутатов. Но так ли это? Разве выборы были таким пустяком, на который не стоит отвлекаться во время войны? Или они могли расколоть общество?

На мой взгляд, Учредительное собрание было единственным реальным способом легитимного и мирного выхода из системного кризиса, который до предела обострил все накопившиеся в России проблемы и противоречия. Но для этого его нужно было собирать не позже августа или хотя бы сентября. Что касается опасности раскола — конечно, любая предвыборная борьба способствует некоторой поляризации взглядов. Но парадоксальным образом в России 1917 года все было ровно наоборот: градус ожесточения был настолько велик, и так ощутимо пахло гражданской войной, что выборы в Учредительное собрание большинством людей рассматривались как единственный способ снизить напряженность и решить вопрос о власти мирным путем.

Пытались ли большевики установить контроль над проведением выборов и подсчетом голосов в Учредительное собрание?

Конечно, где-то, может, и пытались, но мало что могли сделать. Окружные комиссии были уже сформированы, отменять выборы большевики не могли, поэтому как-либо повлиять на их результаты в свою пользу они не имели фактических возможностей. Сами выборы в большинстве мест прошли спокойно. Но вот во время предвыборной кампании большевики только в Петрограде за два месяца закрыли 28 газет различных направлений и типографии, кадеты были объявлены вне закона, были арестованы эсеры Авксентьев и Гуковский, а сама депутатская неприкосновенность кандидатов стала фикцией.

Были ли массовые фальсификации при подсчете голосов в пользу той или иной стороны, давление на избирателей?

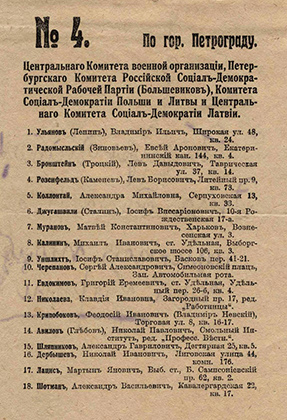

Избирательный бюллетень для голосования на выборах во Всероссийское учредительное собрание, 1917 год

Триумф эсеров

Как вы можете прокомментировать итоги выборов в Учредительное собрание?

Нужно сказать, что есть разнобой в цифрах. По подсчетам Протасова, результаты были такими: эсеры — 19,1 миллиона (39,5 процента), большевики — 10,9 миллиона (22,5 процента), кадеты — 2,2 миллиона (4,5 процента), меньшевики — 1,5 миллиона (3,2 процента), народные социалисты — 0,4 миллиона (0,9 процента), социалистические списки национальных партий — 7 миллионов (14,5 процента), национальные партии, автономисты и федералисты — 4,7 миллиона (9,6 процента), различные конфессии, кооперативы, областники, казаки, праволиберальные и консервативные списки — оставшиеся 5 процентов.

Почему состав Учредительного собрания стал преимущественно эсеровским? Был ли этот успех эсеров случайным?

Мои многолетние исследования истории эсеровской партии подтверждают мнение немецкого историка Манфреда Хильдермайера, что эсеровская партия больше других российских партий годилась на роль силы, которая могла в 1917 году вывести страну из кризиса при сохранении демократии. Я полагаю, что широкая популярность и поддержка вместе с приверженностью большей части партии идеям демократии давали части эсеров (из числа правых, правоцентристов, центристов и части левоцентристов) два исторических шанса. С одной стороны, они могли стать центром объединения разных политических сил, а с другой — властью, способной к эволюции под давлением жизни и тех классов, чьи интересы она взялась защищать.

Мирная демонстрация в защиту Учредительного собрания, Петроград, январь 1918 года

Почему большевикам сравнительно легко удалось разогнать Учредительное собрание и подавить протесты в столице?

У большевиков было абсолютное превосходство в военных силах, готовых стрелять как по депутатам, так и по безоружным демонстрантам, собравшимся в защиту Учредительного собрания. Их не останавливало, что такими действиями они дают мощнейший импульс гражданской войне, которую еще можно было остановить работой Учредительного собрания.

Тогда почему члены Учредительного собрания вели себя так пассивно?

Эсеры, например, могли вывести на демонстрацию 5 января 1918 года в Петрограде с оружием в руках два полка (Семеновский и Павловский), а также Броневой дивизион и небольшое количество своих дружинников, что, собственно, и предлагала Военная комиссия при ЦК партии эсеров и Штаб защиты Учредительного собрания. Но эсеровское руководство выбрало формат мирной демонстрации. Оно не без оснований опасалось, что большевики устроят настоящую бойню на улицах столицы, и не хотело своими активными действиями по защите Учредительного собрания спровоцировать большевиков на это.

Но почему депутаты хотя бы не сформировали на первом же заседании правительство?

Почему тогда депутаты потом не собрались, как им предлагали, в другом месте (например, на Семянниковском заводе)?

Если бы они перенесли работу на Семянниковский завод, как им предложили рабочие, то большевики могли бы вновь использовать силу, что опять-таки привело бы к человеческим жертвам. Эсер Борис Соколов позднее вспоминал, что в тот момент только небольшая часть его однопартийцев (прежде всего офицеров) была настроена к решительной борьбе с большевиками, а большинство депутатов и руководителей партии отвергли их план вооруженной демонстрации.

По какой причине?

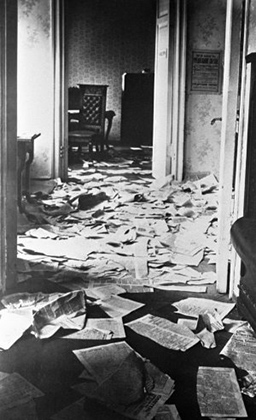

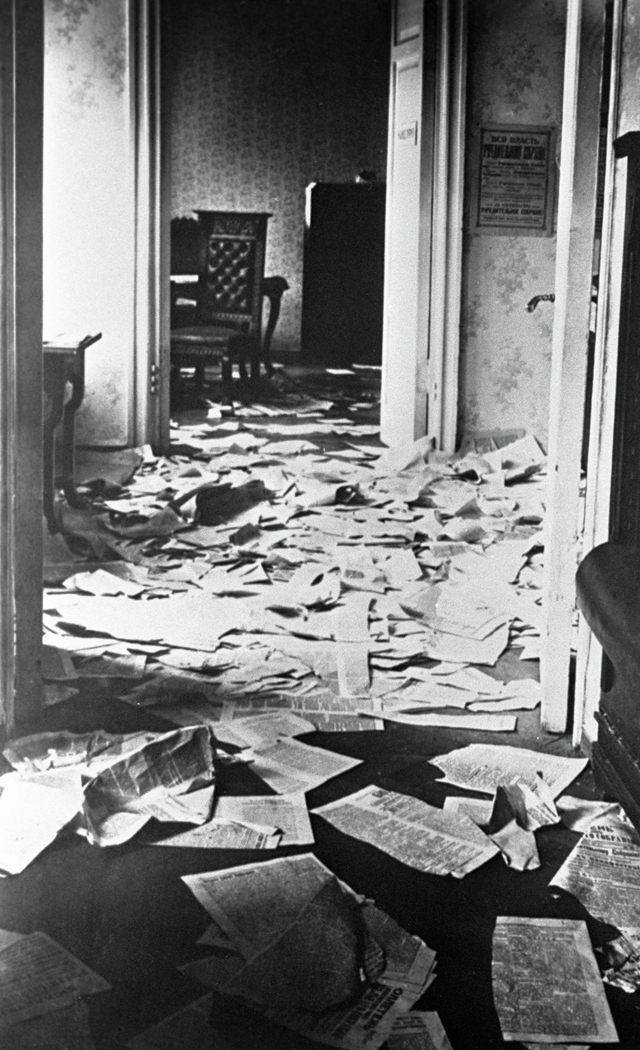

Обстановка в Таврическом дворце после разгона Учредительного собрания, 30 января 1918 года

Фото: public domain

Какие исторические последствия имел разгон Учредительного собрания?

С другой стороны, разгон Учредительного собрания сделал неизбежным силовой, военный вариант борьбы за власть и многократное разрастание гражданской войны, которая и до января 1918 года уже тлела, но ее еще можно было затушить. С третьей стороны, из склонности большевиков к силовым способам решения конфликтов и из их желания обладать абсолютной властью в нашей стране вскоре сформировалась советская модель сверхцентрализованного государства со всесильной бюрократией и задушенной свободой. Увы, Всероссийское учредительное собрание так и осталось в нашей истории нереализованной, потенциальной возможностью подлинной демократии.

"Не будь меня в 1917 году в Петербурге,— записывал Лев Троцкий в дневнике,— Октябрьская революция произошла бы — при условии наличности и руководства Ленина. А вот если бы в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции: руководство большевистской партии помешало бы ей совершиться. В этом для меня нет ни малейшего сомнения".

Троцкий — при всем самомнении — не преувеличивал свои заслуги. 25 октября 1917 года большевики взяли власть в столице под руководством председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Троцкого. Ленин, спасаясь от ареста по обвинению в работе на немецкий генштаб, летом ушел в подполье. Подготовка вооруженного восстания шла без него. В отсутствие Ленина Троцкий оказался в Петрограде на главных ролях. Он методично привлек на свою сторону весь столичный гарнизон.

Заметим главное: если бы в ту пору в Петрограде не было бы ни Ленина, ни Троцкого (скажем, не смогли бы они в военную пору вовремя вернуться из эмиграции) — Октябрьский переворот вовсе бы не произошел. История России пошла бы иным путем.

Разгон парламента как урок

После отречения императора Россия ждала, когда Учредительное собрание определит государственное устройство, сформирует правительство, примет новые законы. Временное правительство потому и называлось временным, что взялось руководить страной только до созыва собрания.

Выборы, основанные на принципе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, в воюющей стране — непростое дело. Но провели их в 1917 году почти безукоризненно. Участвовали 44 партии.

Депутатские мандаты получили: 370 эсеров, 175 большевиков, 40 левых эсеров, 16 меньшевиков, 17 кадетов, 2 народных социалиста, 80 представителей национальных партий. Общество проголосовало за социалистические партии, но не за экстремизм — ленинцы получили меньше четверти голосов.

До Октября большевики называли Учредительное собрание "подлинно народным представительством". Первое советское правительство назвали "временным рабочим и крестьянским правительством" — до созыва Учредительного собрания. Но через несколько дней слово "временное" забыли. Большевики взяли власть и не собирались ее отдавать.

После Октябрьского переворота Ленин потребовал:

— Надо отсрочить выборы.

— Неудобно. Это будет понято как ликвидация Учредительного собрания, тем более что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании Учредительного собрания.

— Почему неудобно? — возражал Ленин.— А если Учредительное собрание окажется кадетски-меньшевистски-эсеровским, это будет удобно?

Результаты голосования вывели его из себя:

— Власть уже завоевана нами, а мы между тем поставили себя в такое положение, что вынуждены принимать военные меры, чтоб завоевать ее снова.

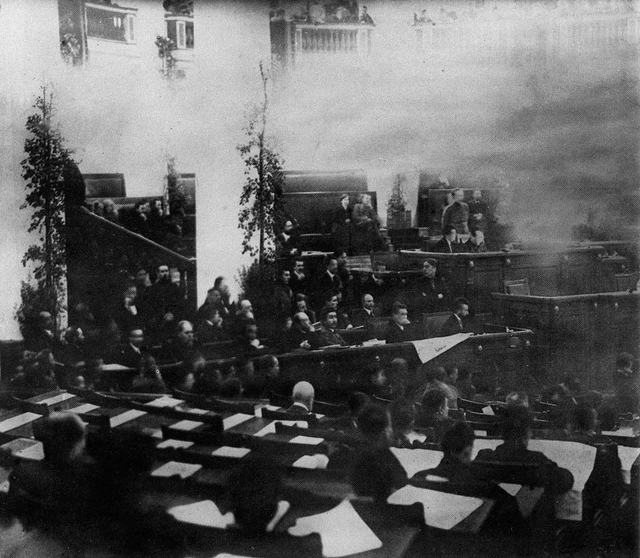

Всероссийское Учредительное собрание открылось в Таврическом дворце 5 января 1918 года. Дворец заполнили вооруженные матросы и латышские стрелки, верные большевикам. Это Ленин распорядился:

— Мужик может колебнуться в случае чего, тут нужна пролетарская решимость.

Ленин расположился в правительственной ложе. По описанию одного из соратников, Ленин "волновался и был мертвенно бледен, так бледен, как никогда. От этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще большей, глаза расширились и горели стальным огнем. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края ее".

Ленин быстро убедился, что парламент советскую власть не поддержит. Большевики ушли. Депутаты продолжили работу, считая необходимым как можно скорее принять важнейшие законы. Под утро их заставили разойтись и больше во дворец не пустили.

Нарком по военным и морским делам Павел Дыбенко и его заместитель Федор Раскольников утром пришли к Ленину — рассказать, как разогнали Учредительное собрание. Владимир Ильич "долго и заразительно смеялся".

— Разгон Учредительного собрания,— сказал довольный Ленин,— есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Урок будет твердый.

Один из руководителей немецких социал-демократов Отто Браун, потрясенный происшедшим, писал в партийной газете "Форвертс": советский коммунизм, который Ленин навязал России, располагая всего четвертью мест в парламенте, представляет собой "военную диктатуру, равной которой по жестокости и беспощадности не было даже при позорном режиме царей". А еще недавно немецкие социал-демократы были союзниками и единомышленниками российских!

Демонстрацию в поддержку Учредительного собрания расстреляли. Количество жертв установить так и не удалось. Уничтожив парламент, большевики устранили из политической жизни другие партии — конкурентов и соперников.

"После разгона Учредительного собрания,— вспоминал депутат от партии эсеров Владимир Зензинов,— политическая жизнь в Петрограде замерла — все партии подверглись преследованиям. Партийные газеты были насильственно закрыты, партийные организации вели полулегальное существование, ожидая каждую минуту налета большевиков. Большинство руководителей как социалистических, так и несоциалистических партий жили на нелегальном положении".

В следующий раз свободно избранный парламент соберется в России не скоро. Но как мало людей в ту пору сожалели о разгоне парламента!

Иван Бунин описал уличную сценку.

Люди горячо говорят:

— Наш долг был и есть — довести страну до Учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти слова, горестно покачал головой:

— До чего в самом деле довели, сукины дети.

Ленин точно знал, что ему делать, когда возьмет власть. В отличие от главы Временного правительства Александра Керенского, которому власть свалилась в руки. Тот отказывался подписывать смертные приговоры: как можно распоряжаться чужими жизнями?! А Ленин себе объяснил: без крови власть не сохранить. Он никогда не забывал о врагах. Одна русская революционерка вспоминала, как задолго до революции небольшая группа эмигрантов оказалась в невероятно красивых местах. Все, как завороженные, любовались природой. А занятый своими мыслями Ленин произнес: "А здорово гадят меньшевики. "

Не наступление Белой армии (она еще не сформировалась), не действия контрреволюции (ее еще не было), не высадка войск Антанты (они сражались против кайзеровской Германии и ее союзников), а собственные представления Ленина о мироустройстве вели его к установлению тоталитарного режима.

Один социал-демократ, слушатель эмигрантской партийной школы во французском городке Лонжюмо, вспоминал, как молодой тогда вождь большевиков предсказывал: в будущей революции меньшевики будут только мешать. После занятия укоризненно заметил Ленину:

— Уж очень вы, Владимир Ильич, свирепо относитесь к меньшевикам.

Все-таки и большевики, и меньшевики входили в одну социал-демократическую партию. Революционеры легко переходили из одного крыла в другое. Разногласия, казалось, касаются лишь тактики и методов.

Ленин, усевшись на велосипед, посоветовал:

— Если схватили меньшевика за горло, так душите.

— Прислушайтесь: если дышит, душите, пока не перестанет дышать.

И укатил на велосипеде.

Всех их арестуйте!

Большевики пришли к власти с обещанием раздавить классового врага. Через десять дней после Октябрьского переворота в "Известиях ЦИК" появилась статья "Террор и Гражданская война". В ней говорилось: "Странны, если не сказать более, требования о прекращении террора, о восстановлении гражданских свобод".

На заседании ЦК Ленин недовольно заметил:

— Большевики часто чересчур добродушны. Мы должны применить силу.

14 ноября Ленин выступал на заседании Петроградского комитета партии:

— Когда нам необходимо арестовывать — мы будем. Когда кричали об арестах, то тверской мужичок пришел и сказал: "всех их арестуйте". Вот это я понимаю. Вот он имеет понимание, что такое диктатура пролетариата.

На третьем съезде Советов Ленин объявил:

— Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров,— да, мы за такое насилие!

22 ноября он подписал декрет, который отменял все старые законы и разгонял старый суд. Заодно отменили институт судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуру. Декрет учреждал "рабочие и крестьянские революционные трибуналы". Страна вступила в эпоху беззакония — в прямом и переносном смысле. Ленинцы исходили из того, что правосудие служит государству. Политическая целесообразность важнее норм права. Власть не правосудие осуществляет, а устраняет политических врагов.

Трибуналы руководствовались революционным чутьем и социалистическим правосознанием. Если председатель трибунала считал, что перед ним преступник, значит, так и есть. Соратники и подчиненные Ленина по всей стране охотно ставили к стенке "врагов народа и революции". А сам Ленин писал председателю Петроградского совета Григорию Зиновьеву: "Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает".

Разгон Учредительного собрания,— сказал довольный Ленин,— есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Урок будет твердый

После покушения на Ленина провозгласили "красный террор". Нарком внутренних дел Григорий Петровский инструктировал местные органы власти: "Применение массового террора по отношению к буржуазии является пока словами. Надо покончить с расхлябанностью и разгильдяйством. Надо всему этому положить конец. Предписываем всем Советам немедленно произвести арест правых эсеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников". Масштабы террора в Гражданскую войну трудно установить. Своими подвигами все хвастались, но расстрельно-вешательной статистики не вели. Однако же разница между тем, что творилось при белых и при красных, конечно, была — в масштабе террора и в отношении к нему. Белый террор был, скорее, самодеятельностью отдельных военачальников. А советская власть декларировала уничтожение врагов как государственную политику. Вот в чем новаторство большевиков: обезличенное уничтожение целых социальных групп и классов.

В сентябре 1918 года представители дипломатического корпуса заявили протест против красного террора. Ответ наркома по иностранным делам Георгия Чичерина заложил традицию советской дипломатии — соединять откровенное лицемерие с наглой бравадой: "Нота, врученная нам, представляет собою акт грубого вмешательства во внутренние дела России. Во всем капиталистическом мире господствует режим белого террора против рабочего класса. Никакие лицемерные протесты и просьбы не удержат руку, которая будет карать тех, кто поднимает оружие против рабочих и беднейших крестьян России".

Когда начались повальные аресты и хватали известных и уважаемых ученых и общественных деятелей, еще были люди, воззвавшие к Ленину: прекратите произвол! Известная актриса Мария Андреева, много сделавшая для большевиков, ходатайствовала об освобождении заведомо невинных. Ленин откровенно ей объяснил: "Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей кадетской и околокадетской публики. Преступно не арестовывать".

Вождя анархистов князя Петра Кропоткина поразил разговор с Лениным: "Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он за покушение на него допустил убить две с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления".

Арестовали председателя Всероссийского союза журналистов Михаила Осоргина. Следователь задал ему обычный в те годы вопрос:

— Как вы относитесь к советской власти?

— С удивлением,— признался Осоргин,— буря выродилась в привычный полицейский быт.

В 1918 году приказом Наркомата просвещения закрыли все юридические факультеты. "В бесправной стране права знать не нужно",— горько констатировал профессор-историк Юрий Готье. Может быть, прав француз Гюстав Флобер, заметивший, что "в каждом революционере прячется жандарм"? Жестокость, ничем не сдерживаемая, широко распространилась в аппарате госбезопасности. Беспощадность оправдывалась и поощрялась с самого верха. За либерализм могли сурово наказать, за излишнее рвение слегка пожурить.

Главный редактор "Правды" и будущий член политбюро Николай Бухарин, считавшийся самым либеральным из большевистских руководителей, писал в 1920 году: "Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи".

Словосочетание "человеческий материал" стоит запомнить. Иначе не понять, почему Ленин, русский интеллигент из просвещенной дворянской семьи, считал возможным сажать и расстреливать людей без суда и следствия. В нем не было чувствительности к ущемлению прав человека, реальной жизни он не видел (из Кремля — на дачу в Горки и обратно, больше нигде не бывал). Он придумал себе оправдание: лишь построение коммунизма приведет к торжеству справедливости и сделает весь народ счастливым. Какое значение имеет жизнь отдельных людей, когда сражаемся за всеобщее благо?

6 января 1918 года в Петрограде было разогнано Учредительное собрание.

Как жить после отречения?

Российское Учредительное собрание действительно оказалось очень странным явлением. О нем много говорили и писали, но провело оно всего лишь одно заседание, не ставшее судьбоносным для страны.

Вопрос о созыве Учредительного собрания встал сразу после отречения императора Николая II и отказа его брата Михаила Александровича принять корону. В этих условиях Учредительное собрание, представляющее из себя совет депутатов, избранных народом, должно было ответить на главные вопросы — о государственном устройстве, о дальнейшем участии в войне, о земле и т.д.

Временному правительству России для начала предстояло подготовить положение о выборах, которое должно было определить тех, кто будет включен в избирательный процесс.

Очень демократические выборы

Особое совещание для подготовки проекта Положения о выборах в Учредительное собрание удалось собрать лишь к маю. Работу над Положением завершили в августе. Выборы были объявлены всеобщими, равными, прямыми при тайном голосовании. Никакого имущественного ценза не предусматривались — допускались все лица, достигшие 20-летнего возраста. Избирательные права получили и женщины, что было революционным решением по меркам того времени.

Работа над документами была в разгаре, когда Временное правительство определилось с датами. Выборы в Учредительное собрание должны были пройти 17 сентября, а первое заседание планировалось созвать 30 сентября.

Но хаос в стране нарастал, ситуация осложнялась и решить все организационные вопросы в установленные сроки не получалось. 9 августа Временное правительство меняет свое решение — теперь новой датой выборов объявляется 12 ноября 1917 года, а первое заседание запланировано на 28 ноября.

Революция — революцией, а голосование по расписанию

25 октября 1917 года произошла Октябрьская революция. Пришедшие к власти большевики, однако, менять ничего не стали. 27 октября 1917 года Совет народных комиссаров принял и опубликовал за подписью Ленина постановление о проведении в назначенный срок — 12 ноября.

При этом чисто технически провести выборы одновременно во всех уголках страны оказалось невозможным. В ряде регионов их перенесли на декабрь и даже на январь 1918 года.

Безусловными победителями голосования оказались представители партии эсеров, получившие 410 мандатов, большевикам досталось 175, представителям национальных групп — 86, кадетам −17, меньшевикам — 15.

Победа социалистических партий получилась безоговорочной. При этом перевес эсеров объяснялся тем, что они ориентировались, в первую очередь, на крестьянство — нельзя забывать, что Россия была аграрной страной. Большевики, ориентированные на рабочих, победили в крупных городах. Стоит заметить, что в партии эсеров произошел раскол — левое крыло движения стало союзниками большевиков. Левые эсеры получили на выборах 40 мандатов, что обеспечивало их коалиции с большевиками 215 мест в Учредительном собрании. Этот момент впоследствии сыграет решающую роль.

Ленин устанавливает кворум

Большевики, взявшие власть, создавшие правительство и приступившие к формированию новых государственных органов, уступать кому бы то ни было рычаги государственного управления не собирались. Окончательно решения о том, как действовать, поначалу не было.

Никакой власти Учредительному собранию большевики и левые эсеры передавать не собирались, и были намерены лишить его легитимности.

Демонстрации со стрельбой

Вместе с тем 20 декабря Совнарком принял решение открыть работу Учредительного собрания 5 января.

Большевики знали — их оппоненты готовятся взять политический реванш. ЦК партии эсеров рассматривало вариант вооруженного выступления в первых числах января 1918 года. В то, что дело может закончиться миром, мало кто верил.

В то же время часть депутатов полагала, что главное — открыть заседание Учредительного собрания, после чего поддержка международной общественности заставит большевиков отступить.

Накануне открытия Учредительного собрания эсерами и другими оппозиционерами были запланированы манифестации в Петрограде и в Москве в его поддержку. Было ясно, что акции не будут мирными, так как оружия на руках у противников большевиков хватало в обеих столицах.

3 января в Петрограде и 5 января в Москве демонстрации состоялись. И там, и там они завершились стрельбой и жертвами. В Петрограде погибли около 20 человек, в Москве — около 50, причем жертвы были с обеих сторон.

Несмотря на это, 5 января 1918 года в Таврическом дворце Петрограда Учредительное собрание начало свою работу. Присутствовали 410 депутатов, так что кворум для принятия решений был. Из числа тех, кто был на заседании, 155 человек представляли большевиков и левых эсеров.

Председателем Всероссийского учредительного собрания был избран эсер Виктор Чернов, за которого было отдано 244 голоса.

Особых препирательств, тем не менее, не возникло. Депутаты и сами устали, потому стали постепенно расходиться.

Дворец закрыт, заседания не будет

Следующее заседание было назначено на 17:00 6 января. Однако депутаты, подходя к Таврическому дворцу, обнаружили возле него вооруженную охрану, которая объявила, что заседание не состоится.

9 января был опубликован декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания. Решением Совнаркома упоминания об Учредительном собрании были удалены из всех декретов и других официальных документов. 10 января все в том же Таврическом дворце Петрограда начал свою работу III Всероссийский съезд Советов, который стал большевистской альтернативой Учредительному собранию. На съезде Советов был одобрен декрет о роспуске Учредительного собрания.

Короткая история Комуча: второй раз членов Учредительного собрания разогнал Колчак

Для части участников Белого движения, в том числе тех, кто не был избран в Учредительное собрание, требование возобновления его работы стало лозунгом вооруженной борьбы.

8 июня 1918 года в Самаре был сформирован Комуч (Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания), объявивший себя всероссийским правительством в пику большевикам. Была сформирована Народная армия Комуча, одним из командиров которой стал небезывестный генерал Владимир Каппель.

Конец этому союзу положил военный переворот в ночь с 17 на 18 ноября 1918 года, в ходе которого эсеры, входившие в правительство, были арестованы, а к власти пришел адмирал Колчак.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

18 апреля (1 мая) 1917 года. Дворцовая площадь. Петроград.

Если бы Учредительное собрание продолжило работу, ни Владимир Ленин, ни Иосиф Сталин не стали бы руководителями российского государства.

В случае успешной деятельности Учредительного собрания вся российская история могла пойти по-другому. В стране была бы другая политическая система, другой общественно-политический строй. Большевики не были бы партией власти в России. Скорее всего, не было бы Гражданской войны. Были бы сохранены миллионы жизней. Не было бы разрушения собственности, уничтожения крестьянства, духовенства, военнослужащих и интеллигенции. Не было бы Красного Террора, ленинских и сталинских репрессий, ГУЛАГа. Ни Ленин, ни Сталин, ни их подельники не стали бы руководителями российского государства. По-другому могла пойти не только российская, но и мировая история.

После свержения Временного правительства в октябре 1917 г. вопрос об Учредительном собрании стал первостепенным для всех партий. Он был решающим для будущего всей страны. И он стал им в полной мере.

В скорейшем проведении выборов были заинтересованы и большевики, стремительно терявшие популярность после октябрьского переворота.

Важно, что большевикам не удалось получить контроль над Комиссией по проведению выборов в Учредительное Собрание. Комиссия по выборам публично объявила, что считает Октябрьское восстание незаконным и не признаёт власти большевистского Совнаркома, отвернув попытки большевистского заигрывания с ней.

Тем не менее, большевики рассчитывали после переворота получить большинство в переходном представительном органе легитимным путем – с помощью выборов – и таким образом избавиться от ареола незаконных захватчиков власти. Каждый день отсрочки выборов был для них опасен.

Идею Учредительного собрания поддерживали представители самых разных сфер профессиональной деятельности, в том числе работники Госбанка.

Общая подготовка выборов была возложена на Министерство внутренних дел.

Это были первые в России всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании, причем возрастной ценз был всего 20 лет, право голоса было предоставлено женщинам [ 1] и военнослужащим (с 18 лет): «Учредительное собрание образуется из членов, избранных населением на основе всеобщего, без различия пола, и равного избирательного права, посредством прямых выборов и тайного голосования, с применением начала пропорционального представительства…

Правом участия в выборах в Учредительное собрание пользуются российские граждане обоего пола, коим ко дню выборов исполнится 20 лет.

Кроме того, Положение о выборах в Учредительное собрание не признавало имущественного ценза, ценза оседлости и грамотности, ограничений по вероисповедному или национальному признакам.

Права голоса лишались только «…призванные в установленном законом порядке безумными или сумасшедшими, а также глухонемые, находящиеся под опекою… …Присужденные вступившими в законную силу судебными приговорами, если они не восстановлены ранее в правах состояния:

В целом это было самое прогрессивное в мире на тот момент выборное законодательство, кардинально отличавшееся от правил выборов в многократно распущенную Николаем Вторым Государственную Думу, ставшую в итоге полностью сословной и нелегитимной в глазах большинства общества.

Психологически большевики были готовы к разгону Учредительного собрания еще до выборов.

Всеобщие прямые, равные и тайные выборы большевики проиграли.

Нужно отметить, что статистика выборов в Учредительное собрание является предметом споров до настоящего времени, так как значительная часть документации избирательных комиссий была утрачена.

Существуют разные точки зрения и о числе распределяемых мандатов, и о распределении голосов на выборах.

Общее число депутатов в 800 человек определило Временное правительство. Но затем депутатская квота была увеличена для Москвы и Петрограда, для округов с казачьим населением и для армии. С учетом всех изменений по 81 избирательному округу, как считает исследователь Л. Г. Протасов [ 3], надлежало избрать 820 депутатов.

Спорным до сих пор остается и вопрос о количестве депутатов, избранных в к началу января 1918 г. О. Н. Знаменский оперирует цифрой 715 человек [ 4 ]. По подсчетам Л. Г. Протасова, можно говорить о 767 членах Учредительного собрания. Но не все из них прошли процедуру официальной регистрации и получили депутатские мандаты [ 5].

Во время проведения выборов в Петроград стягивались верные большевикам войска.

В целом в выборах приняли участие немногим более 50% избирателей (чуть больше 45 млн. из 90 млн. избирателей).

В Петрограде в выборах участвовало около 930 тыс. человек, за большевиков было подано 45% голосов, за кадетов — 27%, за эсеров — 17%. В Москве большевики получили 48%. Значительную поддержку большевикам оказала и армия: на Северном фронте они получили 56% голосов, на Западном — 67%; на Балтийском флоте — 58,2%, в 20 округах Северо-Западных и Центральнопромышленных районов большевиков поддержало в общей сложности 53,1% избирателей.

Требование передачи всей власти Учредительному собранию было требованием о создании демократической республики.

23 ноября 1917 года большевики под руководством Иосифа Сталина и Григория Петровского захватывают уже фактически выполнившую свою работу Комиссию по выборам в Учредительное собрание, назначив комиссаром в ней Моисея Урицкого.

Особую политику вели большевики против кадетов.

Немедленно после выборов большевики начали репрессии против кадетов. Конституционно-демократическая партия была официально объявлена вне закона и начались аресты её членов.

28 ноября в Петрограде собираются 60 делегатов, в основном — правых эсеров, которые пытаются начать работу Собрания.

Ленин изначально берет курс на разгон Учредительного собрания и побеждает во внутрипартийной борьбе. 11 декабря он добивается переизбрания бюро большевистской фракции в Учредительном собрании, часть членов которого высказалась против разгона.

Троцкий писал о позиции Ленина: «— Ошибка явная, — говорил он, — власть уже завоевана нами, а мы между тем поставим сами себя в такое положение, что вынуждены принимать военные меры, чтоб завоевать ее снова.

…Ленин распорядился, между прочим, о доставке в Петроград одного из латышских полков, наиболее рабочего по составу.

— Мужик может колебнуться в случае чего, — говорил он, — тут нужна пролетарская решимость.

20 декабря Совнарком принимает решение открыть работу Учредительного Собрания 5 января. 22 декабря постановление Совнаркома утверждается ВЦИК. В противовес Учредительному собранию большевики и левые эсеры готовятся созвать III Всероссийский Съезд Советов в январе 1918 года.

23 декабря решением Совнаркома в Петрограде вводится военное положение.

1 января 1918 происходит первое неудачное покушение на Ленина, в котором был ранен Фриц Платтен.

Обстановка продолжает накаляться.

Эсеры готовятся к защите Учредительного собрания.

Эсер Виктор Чернов, будущий председатель Учредительного собрания, вспоминал: «Ко дню открытия Учредительного собрания готовились обе стороны. Ленин, отличный практик-стратег, не смущался тем, что и под ливнем самых соблазнительных декретов страна устояла и ответила ему вотумом недоверия, послав в Учредительное Собрание абсолютное большинство социалистов-революционеров. Из удачного октябрьского опыта он знал, что всего существеннее – иметь большинство в решающий момент на решающем участке войны. И, подтянув для верности в Петроград еще своих надежных латышей, он составлял диспозицию уличного столкновения. Мы знали, что большевики в Питере полные господа положения, но не теряли надежды. На фабриках и заводах шел процесс отрезвления и разочарования в Совнаркоме. Мы могли рассчитывать на многочисленные колонны демонстрантов из всех рабочих районов к Таврическому дворцу для приветствия Учредительного Собрания. Если их пустят, мы будем окружены живой стеной, защищающей от всякой попытки разгона.

День открытия Учредительного собрания был назначен еще Временным правительством…

…Петербург не с нами. Но с нами большинство страны. За большевиков высказалось не более четверти избирателей – свыше 9 миллионов голосов, тогда как за партию социалистов-революционеров – 21 миллион, т. е. 58%.

И вот 5 января мы идем к Таврическому. Литейный проспект пустынен. Но дворы по обеим сторонам живут своей настороженной жизнью. Площадка перед самым дворцом загромождена легкими орудиями, пулеметами и боеприпасами – для наступательных действий или для выдерживания осады? Свободен один узкий боковой вход: туда впускают по одному после проверки билетов, и некоторым задается вопрос, нет ли с собой оружия.

И последняя весть. В казармах преображенцев и семеновцев настроение мрачное и подавленное. Там ждали прихода броневиков и готовы были вместе с ними пойти к Таврическому Дворцу, рассчитывая, что при таких условиях большевики отступили бы без кровопролития. Броневики не пришли. Настроение упало.

Нам ясно: судьба Учредительного Собрания решена. Мы отрезаны от толщи страны, которая нас послала. Мы – пленники в осажденной крепости.

Между тем Ленин уже был готов к кровопролитию.

Одновременно большевистские агитаторы на важнейших заводах (Обуховском, Балтийском и др.) пытались заручиться поддержкой рабочих, но успеха не имели. Рабочие сохраняли нейтралитет.

Вместе с тыловыми частями латышских стрелков и Литовского лейб-гвардии полка большевики окружили подступы к Таврическому дворцу. Сторонники Собрания ответили демонстрациями поддержки; по разным данным, в манифестациях участвовало от 10 до 100 тысяч человек.

Количество погибших оценивалось от 8 до 21 человека. Официально была названа цифра 21 человек (Известия ВЦИК, 6 января 1918 г.), раненных – сотни. Среди погибших были эсеры Е. С. Горбачевская, Г. И. Логвинов и А. Ефимов. Через несколько дней жертвы были похоронены на Преображенском кладбище.

1 В 1917 г. право участвовать в выборах женщины имели только в Норвегии, Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Австралии и ряде штатов США.

3 См.: Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М., 1997.

4 См.: Знаменский О. Н. Всероссийское Учредительное собрание: история созыва и политического крушения. Л., 1976.

5 Кроме того, в ряде окраинных округов итоги выборов были подведены уже после официального роспуска Учредительного собрания, и если с фактической стороны их избрание не вызывает сомнений, то с формально-юридической точки зрения они не приступили к исполнению своих обязанностей.

6 Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957.

7 В. М. Чернов. Перед бурей. Мегаполис-Континент. М., 1991. Апрель.

Список эсеров получил абсолютное большинство голосов в непромышленных районах и на южных фронтах: по Ставропольскому (на Кавказе) — 90%, по Алтайскому — 86%, по Кавказскому фронту — 86%, по Томскому — 85%, по Курскому — 82%, по Пензенскому — 82%, Воронежскому — 80%, Тобольскому — 78%, Вологодскому — 75%, Тамбовскому — 71%, Харьковскому — 71%, Могилевскому — 70%, Архангельскому — 69%, Енисейскому — 66%, Симбирскому — 64%, Орловскому — 63%, Забайкальскому — 61%, Румынскому фронту — 59%, Самарскому 58%, Псковскому — 57,25%, Вятскому — 57%, Рязанскому — 57%, Приамурскому — 55%, Нижегородскому — 54%, Таврическому — 53%, Иркутскому — 53%, Астраханскому — 52%, Пермскому — 52%, Саратовскому — 52%, Херсонскому — 51.

В Псковском избирательном округе эсеры получили 57,25%, большевики – 33,69%.

Всего было избрано (согласно статистике О. Н. Знаменского) 715 депутатов Учредительного собрания, из которых 370 мандатов получили правые эсеры и центристы, 175 — большевики, 40 — левые эсеры, 17 — кадеты, 15 — меньшевики, 86 — депутаты от национальных групп (эсеры — 51,7%, большевики — 24,5%, левые эсеры — 5,6%, кадеты 2,4%, меньшевики — 2,1%).

Учредительное собрание стало эсеровским по своему составу. Кроме того, в состав Собрания были избраны такие политики, как бывший председатель Временного правительства Александр Керенский, атаманы Александр Дутов и Алексей Каледин, украинский генеральный секретарь военных дел Симон Петлюра.

Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.

Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.

За сутки посетители оставили 337 записей в блогах и 4020 комментариев.

Зарегистрировалось 30 новых макспаркеров. Теперь нас 5030157.

Читайте также:

- Могут ли выселить из общежития с несовершеннолетним ребенком в рб

- Можно ли написать отказную в больнице при коронавирусе при беременности

- Системность права означает что право представляет собой внутренне согласованную систему норм

- Мусульманское право это система норм выраженных в религиозной форме на какой религии оно основано

- С какого года во франции власть короля ограничивалась двухпалатным законодательным корпусом