Ленин считал что республики должны иметь право выхода из союза

Обновлено: 25.06.2024

Очередная 97-летняя годовщина Октябрьской революции пришлась на значимые политические события на постсоветском пространстве. Сначала в состав России вошли два новых региона – Автономная Республика Крым и город Севастополь, а потом Россия, Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о создании единого экономического сообщества, к которому уже фактически примкнула и Киргизия. Впервые после 1991 г. увеличилась территория России и началась пусть и половинчатая, но все же действительная интеграция на постсоветском пространстве (проекты интеграции, которые были до этого, вроде СНГ или Союзного государства России и Белоруссии оказались неработоспособными). Разумеется, о воссоздании единого государства вроде СССР и речи даже не идет, но возникновение надгосударственного образования вроде Евросоюза лет через 5–10 весьма и весьма вероятно. Во всяком случае фаза распада нашего политического пространства, начавшаяся в 1991-м, похоже, закончилась и началась следующая фаза – его воссоединения.

В последний раз схожие события происходили у нас как раз 97 лет назад.

Распад Российской империи в 1917 г.

Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, утверждение Советской власти на большей части территории бывшей Российской империи и победа большевиков в гражданской войне означали не только социальную революцию, на что обычно только лишь и обращают внимание. Большевики выступили еще и как собиратели российско-евразийской сверхдержавы – пусть и под другим названием и другим флагом. После отречения от власти императора Николая Второго и перехода власти к Временному правительству в марте 1917 г., империя начала медленно, но верно распадаться и хотя Временное правительство пыталось этому противодействовать, сил для этого у него не было. Распад этот сопровождался попытками создания автономий и независимых государств и всплеском национализма среди народов империи.

В марте 1917-го Временное правительство признало право Польши на самоопределение (хотя к тому времени на территории Польши, оккупированной германо-австрийскими войсками, уже существовало Королевство Польское и поляки ни о чем правительство России уже не просили). Буквально через несколько дней Временное правительство выпустило акт, даровавший Финляндии все права автономии в составе России. Финны этим не удовлетворились и в июне 1917 г., воспользовавшись кризисом в Петрограде, объявили о независимости во всех вопросах, кроме военных. Временное правительство попыталось подавить очаг сепаратизма, распустило финский парламент, назначило в Финляндию губернатора, но провести свои решения в жизнь так и не смогло.

В апреле 1917 г. Кубанское казачье войско создало свой законодательный орган – Кубанскую Раду. В мае во Владикавказе объявили о возникновении Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, который контролировал практически весь Северный Кавказ.

В июле 1917 г. в Белоруссии была создана своя Центральная Рада и объявлено о стремлении добиваться автономии в составе демократической федеративной России. Тогда же в июле I Эстонский национальный конгресс в Ревеле заявил о требовании автономии для Эстляндии, в Оренбурге 1-й Всебашкирский съезд создал Башкирское правительство и заявил о необходимости существования Башкурдистана в составе России, а в Казани 2-й Всероссийский мусульманский съезд объявил о создании национально-культурной автономии мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири.

Наконец в октябре, за две недели до большевистского восстания в Петрограде, в Сибири было создано собственное правительство и объявлено об автономии Сибири в составе России.

Национальная программа Ленина до революции

В основе этих взглядов была идеология марксистского интернационализма, которая стоит на двух тезисах:

1). Все народы равны и достойны создания наилучших условий для развития своих культур, таким образом, нет высших и низших народов по природе своей, хотя уровень культурного, технологического и прочего развития может быть у одних народов выше, а других – ниже.

Из этих двух фундаментальных положений интернационализма Ленин выводил свои взгляды на национальный вопрос в России и в мире.

Прежде всего в дореволюционных статьях Ленин провозглашает полное право каждой нации на самоопределение, то есть на создание собственного государства. Попытки удержать какой-либо народ в составе государства, которое ему не нравится, военной и полицейской силой Ленин решительно осуждал. В его работах немало инвектив против английского правительства, которое удерживает силой ирландцев или русского царя, который удерживает силой поляков. Там же Ленин совершенно спокойно говорит о том, что и украинцы, например, имеют такое право и, возможно, между Великороссией и Украиной возникнет государственная граница (эти слова произносились в те времена, когда никакой Украины не было, а были южные губернии Российской империи).

А дело сплочения пролетариата в борьбе против буржуазии исключает национальные перегородки, которые устанавливаются национальными государствами, и предполагает установление как можно большего по территории централизованного единого государства.

Отсюда – отрицание Лениным федерализма, как в отношении государства, так и в отношении пролетарской партии. Нужно помнить, что до революции федерализм понимали не в позднейшем советском смысле – как право на национально-территориальную автономию в составе централизованного государства, а так, как его понимают во всем мире – как союз первоначально независимых государств, которые сближаются, передавая общему федеральному центру отдельные полномочия. Чтоб России стала федеральной в собственном смысле слова, нужно чтоб сначала она распалась на национальные государства, а потом они собрались в союз. Ленин считал это нежелательным, так как это затормозит развитие российского капитализма и замедлит приближение социализма.

Итак, в национальном вопросе Ленин был сторонником единого централизованного государства, которое обеспечивает все общедемократические права, связанные с национальным развитием (право граждан говорить на родном языке, обучать на нем детей, издавать на нем газеты, журналы, объединяться в национальные общественные организации, требовать от государства, чтоб оно, если есть нужда, обеспечивало граждан документацией на их родных языках или переводчиками) и равенство по национальному признаку (отмену всякой национальной дискриминации вроде черты оседлости). Более того, Ленин выступал за национально-территориальную автономию, то есть за то, чтоб области России с преобладающим нерусским населением избирали себе местное самоуправление, вели делопроизводство на своем языке, учитывали в местных законах национальные обычаи, если это не ущемляет права других граждан.

Но Ленин выступал против разделения России на национальные государства и федерализма (союза национальных республик) как ослабленной формы распада на национальные государства. Право народов на самоопределение он признавал, но только в исключительных случаях, когда весь народ демократическим путем высказался за отделение от России, его решение твердое и ему уже ничего нельзя противопоставить, кроме военной силы. Такого, однако, не может быть, если Россия станет подлинно демократической и гарантирует всем народам их свободное национальное развитие в рамках российской государственности.

Исходя из этого, Ленин формулировал свое отношение к идеологии национализма. Существует, считал Ленин, национализм угнетенных народов и национализм народов-угнетателей. Национализм тех народов, которые угнетены другими народами, ущемлены в правах, не могут свободно развиваться, пользоваться своим языком, несет в себе наряду с реакционными и справедливые общедемократические требования. В той мере, в какой они наличествуют, с носителями этого национализма можно сотрудничать, но только лишь в этой мере. Это не означает, что нужно поддерживать их реакционное стремление разделить Россию и российских рабочих перегородками национальных государств. С национализмом народов-угнетателей, тормозящим прогресс, мешающим слиянию народов и объединению рабочего класса, наконец, просто попирающим справедливость и право народов на свободное развитие, никакого сотрудничества быть не может.

Такова была программа Ленина по национальному вопросу до революции. С ней он пришел к 1917 г. Это отражено в партийной резолюции по национальному вопросу, написанной Лениным и опубликованной в мае 1917 г.:

Национальная программа Ленина после 1917 г.: от унитаризма к федерализму

1) Равенство и суверенноcть народов России.

2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.

3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.

И тогда же в декабре 1917 г. Ленин подписал декрет Совнаркома о признании независимости Польши, а через полгода – декрет об отказе от договоров и актов, заключенных правительством бывшей Российской империи о разделах Польши.

Яркий пример тут башкиры, которые имели свое правительство и даже свою армию – Башкирское войско, руководимое Заки Валидовым. Сразу же после Февральской революции, как уже говорилось, самопровозглашенное башкирское правительство стало добиваться автономии в составе федеративной Российской республики. После Октября башкиры поддержали белых, но после того как Колчак произвел переворот, сместив Директорию, и заявил, что он как Верховный правитель России не потерпит никаких национальных правительств в регионах, Валидов в 1919 г. со своим войском перешел на сторону красных и влился в Красную армию. Единственным его условием было признание большевиками федеративного устройства государства и национальная автономия башкир. Ленин и Сталин согласились и в начале 1919 г. был подписан договор между Российской Советской республикой и Башкирской автономной республикой.

И действительно, эти народы включали в себя тогда крестьян и скотоводов в деревнях и духовенство, купечество и только появляющуюся интеллигенцию в городах. Городская элита, даже круги, сочувствующие социализму, вся была пронизана настроениями националистического обособления пусть и в составе России. Большевикам пришлось выбирать не между националистами и интернационалистами, а между просоветски и антисоветски настроенными националистами.

В дальнейшем вождь большевиков лишь внедряет этот план в жизнь. В начале 1919 г. он подписывает договор с Башкирской республикой о вхождении ее в Россию, и последняя таким образом становится федеративным государством. Затем, в том же 1919 г. федеративный договор был подписан с Украинской, Литовской и Белорусской советскими республиками. К концу Гражданской войны центральное советское правительство выстраивает федеративные отношения с республиками, которые сыплются как из рога изобилия, – Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Горская, Туркестанская. Наконец, в 1922 г. был подписан федеративный договор, создавший СССР.

Ленин и российское великодержавие

В постановлении 1919 г. еще говорилось, что это временная мера, которая сохранится лишь до победы советских республик в гражданской войне. Однако федеральный договор 1922 г. уже бессрочно передает управление общими вопросами внешней политики, вооруженными силами, железной дорогой, почтой, финансами российским государственным органам, находящимся в Москве (которые просто приобрели статус союзных, федеральных). За республиками фактически остались лишь милиция (которая стала федеральной позднее, лишь в 1930-х) да образовательная и культурная политика, и внутриполитические вопросы, как правило, местного значения. Впрочем, немаловажно, что республики имели право на отделение, если их такое разграничение полномочий с федеральным центром не устроит. Кроме того, оставшиеся полномочия действительно обеспечивали развитие национальных культур народов республик.

Большей степени централизации тогда добиться было просто невозможно. Большая степень централизации означала бы только одно – отказ от внешних форм федерации, от республик и их правительств, отказ от либеральной по отношению к нерусским народам языковой и культурной политики, объявление России государством русских и только русских. По этому пути и пошли белые великодержавники – и получили сопротивление нерусских националистов, переход их на сторону красных и ожесточенную их борьбу против Белого движения. Ленин взял верх над Колчаком и Деникиным не только потому, что предложил отвечающую чаяниям народа социальную программу (которую в аграрном ее аспекте, кстати, выдвинули эсеры, но привести в жизнь побоялись). Ленин победил и потому что проявил гибкость в национальном вопросе, при этом по сути своей оставшись великодержавником.

Разумеется, Ленин не был русским националистом и великое и централизованное, сильное государство на землях бывшей Российской империи он стремился создать не для русских, а для трудящихся самых разных народов – и русского, и нерусских, в том числе и живущих за пределами бывшей империи (по замыслу Ленина Советский Союз был открыт для присоединения будущим Советским республикам Восточной и Западной Европы). Но объективно интересы и действия Ленина сомкнулись с интересами русского великодержавия. Большевики, начав с антиимперской риторики, в конце концов выступили как объединители распавшейся российской сверхдержавы.

На это обратили внимание самые проницательные, творчески и адогматически мыслящие представители тогдашней партии российского великодержавия – сменовеховцы. Один из ее лидеров – бывший колчаковский идеолог Николай Васильевич Устрялов еще в 1920 г. провозгласил:

«Советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению окраин

с центром во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут бороться за

Причины победы красного проекта великодержавия

Подведем итоги. Что же в национальной политике Ленина и большевиков позволило им собрать распавшуюся империю под новым названием и флагом? Какие их лозунги и действия оказались верными в тогдашней политической ситуации и обеспечили им победу над их оппонентами, которые также стремились к созданию единого Российского государства и – во всяком случае на словах – даже гораздо последовательнее.

Наконец, в-третьих, большевики сумели проявить максимум такта по отношению к окраинным нерусским националистам, найти с ними компромисс на основе признания их права на автономию и на свободное развитие их национальных культур и языков. Таким образом, большевики раскололи национальные движения на окраинах империи, ослабив тем самым откровенных сепаратистов (вроде Петлюры) и обретя союзников в борьбе с белыми. Белые такой гибкости не проявили, фактически до 1920 г. они твердо стояли на позиции единой и неделимой

Уроки Ленина для современности

Политика – гераклитова река, в которой все постоянно меняется. Поэтому универсальных рецептов в политике нет, каждый раз приходится сталкиваться с принципиально новой ситуацией и искать новое решение. Тем не менее, существуют и сходства и именно поэтому политику полезно изучать историю и извлекать уроки из деятельности своих предшественников.

Сходство ситуации, которая была на постимперском пространстве в 1917–1922 гг., и современной ситуации на постсоветском пространстве очень значительное. И тогда, и сейчас новая российская власть, которая появилась в результате распада сверхдержавы, пытается выступить как один из главных инициаторов объединения этого пространства на новых принципах.

И тогда, и сейчас за время, прошедшее после распада сверхдержавы, на ее территории возникло много националистических режимов, поддерживаемых странами Запада, и враждебных к России и самой идеи интеграции (причем и тогда, и сейчас наиболее враждебны ко всему этому прежде всего украинский и грузинский националистические режимы).

И тогда, и сейчас при попытке создания постимперских националистических государств на их территориях возникают непризнанные Западом самопровозглашенные государственные образования, тяготеющие к России и ее союзникам.

Наконец, и тогда и сейчас за поддержку этих образований и вообще за попытку интеграции имперских земель Запад вводит против России экономические санкции. Вместе с тем современная российская власть лишена определенных преимуществ, которые были у Ленина и большевиков, и совершает ряд ошибок, которых те не совершали. Прежде всего у современной российской власти нет партии, чье влияние распространялось бы на все республики, входящие в Евразийский союз. Имеется попытка создания единых вооруженных сил – ОДКБ, но слишком робкая и пока что ничем не доказавшая свою жизнеспособность.

Однако экономические выгоды не могут стать основой политической интеграции, напротив, рыночная экономика больше разделяет, чем соединяет, потому что каждый субъект рынка исходит лишь из своих интересов. Что же касается русского национализма и ирредентизма, то он способен только отпугнуть республики, которые вступали в союз с Россией: русские националисты отрицают само существование белорусского народа, считая его искусственной конструкцией, которая якобы надстроена над западной ветвью русского народа, и имеют территориальные претензии к Казахстану, на севере которого компактно проживают этнические русские. И это не говоря уже о том, что русские националисты крайне отрицательно относятся к республикам Центральной Азии из-за трудовой миграции из них, тогда как эти республики – первые кандидаты на вступление в Евразийский союз и лозунги русского национализма из уст высших руководителей России не добавляют у них дружественности к России. Кстати, русские националисты – принципиальные противники и существования национально-территориальных субъектов федерации в РФ и эта их позиция имеет своих сторонников в высшем руководстве России, что видно по кампании по укрупнению регионов, в ходе которой было ликвидировано несколько национальных автономий. И поэтому когда власти России с одной стороны лишают национальной автономии коми-пермяков, а с другой – советуют властям Украины перейти к федерации и создать в ней национальные автономии для неукраинцев (не только русских, но и венгров, русинов и т.д.), то звучит это фальшиво и неубедительно.

Власть России так настороженно относится к федерализму внутри России по понятной причине: у нее нет наднациональной идеологии, которая сплотила бы все народы России и сделала бы неопасным федерализм, выходит, одна и та же причина препятствует и более глубокой интеграции России, и интеграции постсоветского пространства.

Двигатель

Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте по науке и образованию.

Первое, что показалось важным и интересным, это заявление ректора МГУ об ангажированности западных рейтингов университетов и необходимости создания национального рейтинга:

Я бы считал, что нам нужно создать рейтинг, где был бы гамбургский счёт, то есть объективно подсчитывалось, кто чего достоин. Тогда это и популяризация нашего образования и нашей науки. Нам, наверное, не надо сильно оглядываться на то, что кто‑то нам поставит оценку. Вот такое моё предложение.

Второе, это ответ Путина Ковальчуку о Ленине:

М.Ковальчук: Вопрос заключается в том: сегодня, при сегодняшней системе тот, кто по факту, по праву есть ведущий, может или не может взять на себя функции и ответственность за развитие некоей области? Ведь мы делим не спецпаёк, а спецответственность. Это очень важная вещь.

У нас вопрос заключается в том, что мы должны найти организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях, и это можно сделать, только имея инициативно эти организации, если они есть, и помочь им административно.

В.Путин: По поводу того, что главное – управлять течением мысли. Это правильно, конечно. Михаил Валентинович, управлять течением мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так сама по себе идея правильная. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее – заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там – надо подумать ещё, какая мысль.

Насколько я понимаю, речь идёт о формировании и поддержке Лениным суверенитета равноправных советских республик в составе СССР вместо модели Сталина с РСФСР, включающего в себя автономные республики:

Автономизация — термин, возникший в связи с работой комиссии, созданной по решению ЦКРКП(б) в августе 1922 для выработки предложения по объединению в единое государство независимых советских республик (РСФСР, УССР, ЗСФСР, БССР). В работе комиссии принимали участие: И. В. Сталин (председатель, нарком национальностей), Г. И. Петровский, А. Ф. Мясников, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, В. М. Молотов, А. Г. Червяков и др. План А., предложенный Сталиным и принятый комиссией, предполагал провозглашение РСФСР государством, в которое входят на правах автономных республик УССР, ЗСФСР, БССР; соответственно высшими органами власти и управления в стране должны были стать ВЦИК, СНК и СТО РСФСР.

Взаимоотношения, сложившиеся к этому времени между независимыми республиками, строились на основе равноправных договоров о военно-политических и экономических союзах. Задачи укрепления обороны, восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства по пути социализма, политического, экономического и культурного подъёма всех национальностей требовали более тесного сплочения советских республик в единое многонациональное государство. Вопрос о политической форме многонационального советского социалистического государства и был главным в работе комиссии ЦК партии. План А. обсуждался пленумами ЦК компартий республик и на большинстве из них не был поддержан. Тем не менее комиссия на заседаниях 23 и 24 сентября 1922 одобрила тезисы Сталина об А. Это решение было ошибочным. Тезисы об А. учитывали требования строгого единства и централизации усилий советских республик, но при этом нарушали суверенные права этих республик; являлись, по-существу, шагом назад по сравнению с уже сложившимися формами национально-государственного строительства.

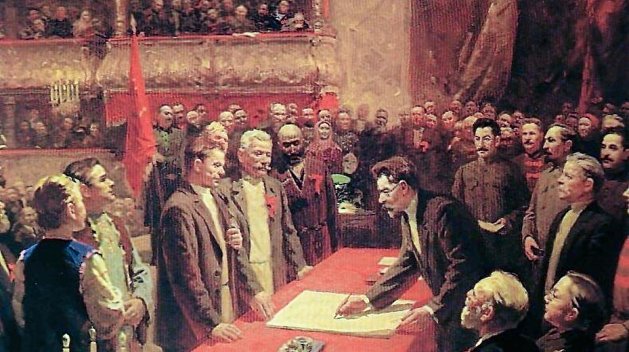

Торжеством ленинских идей пролетарского интернационализма, братской дружбы и единства равноправных и суверенных народов явилось образование Союза ССР, завершенное 1-м Всесоюзным съездом Советов 30 декабря 1922.

Л. А. Завелев, Л. В. Метелица.

С другой стороны, сегодняшние последствия развала СССР в виде наличия множества слабых, управляемых извне государств должны стать хорошей прививкой от предательства идей русской цивилизации.

Поэтому заявление Путина, появившееся именно сейчас (во время разворачивающихся локальных и глобальных кризисов), можно расценивать как очередной намёк главы русского государства о наших справедливых претензиях на всю территорию русской цивилизации. Можно расценивать это как приглашение народов к дальнейшей интеграции, сначала военной (под колпак российского вооружения, доказавшего свою эффективность), затем экономической (единый рынок и единая валюта, защищённая от кризисов паразитической мировой экономики), а затем и политической. При этом Владимир Владимирович не намерен повторять ошибок Ленина, оставившего потенциальные линии разлома внутри СССР по границам национальных республик — новая государственность русской цивилизации должна будет формироваться как единое неделимое образование без права выхода из него. Не должны члены семьи решать семейные проблемы путём отделения друг от друга — семья должна должна решать проблемы вместе на семейном совете.

А вход в новую государственность будет осуществляться, скорее всего, по уже обкатанному сценарию Крымской Весны:

- Полное разочарование народом осколка русской цивилизации в своём местном руководстве.

- Организация народовластных и защищённых от западных оранжево-майданных технологий сил сопротивления.

- Проведение референдума о присоединении к русскому государству.

Пишите в комментариях как вы трактуете это заявление главы нашего государства.

Президент РФ Владимир Путин пояснил свой тезис о том, что Владимир Ленин заложил мину замедленного действия под российскую государственность: вождь пролетарской революции был не прав в дискуссии с Иосифом Сталиным по национально-территориальному вопросу.

21 января на заседании президентского совета по науке и образованию в ходе диалога с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком Путин резко высказался о результатах деятельности и идеях вождя октябрьской революции Ленина, которые, по мнению президента, привели к разрушению исторической России.

Путин рассказал об угрозе Крыму со стороны внешних сил - 20 августа 2015 года в 11:34

Порошенко решил предоставить Крыму новый статус - 1 августа 2015 года в 16:05

Каждый может критиковать прошлые ошибки, вот не совершать новые не каждый, 70 лет жили в дружбе народов, а страну развалил не Ленин.

Действительно. Вождь верил в победу мирового коммунизма, т.е. думаю даже не предполагал, что партийные элиты спустя 70 лет поделят все по своим карманам.

Это не единственный пример, много других. Культурная автономия это одно, автономия с широкими государственными полномочиями — это другое. Право выхода из государства — это третье.

Я надеюсь, это всё он к тому, что бы собрать все земли СССР обратно. Типа сигнал о готовности дает серьезным людям в бывших союзных республиках, что бы готовились выступать за добровольное присоединение к РФ. Типа мы их поддержим всеми способами, включая ковровые бомбардировки несогласных.

Равноправие союзных республик и право выхода из Союза - это возможность мирного решения проблем, когда они достигают чрезвычайной остроты. В противном случае у нас по всей территории бывшего Союза было бы то, что происходит на Украине. Было бы даже похуже, наверное. Понятно, что Путину хочется всё и всех автономизировать, но, к счастью, "поезд ушёл". Прочны только те объединения, которые зиждутся на добровольной основе.

К тому же он забывает, что "историческая Россия" представляла собой империю, сложившуюся в феодальные времена и абсолютно нежизнеспособную в новых условиях , условиях 20-го века. Польша больше ста лет грезила о восстановлении своего государственного статуса, и вот её обрадовали бы превращением в автономную республику!

А в распаде СССР виновата, если говорить кратко, КПСС и её дикая, безграмотная политика в сфере культуры и народного хозяйства (имею в виду "общесоюзный народнохозяйственный комплекс", лишивший республики и территории РСФСР возможности самостоятельно и эффективно развивать свои производительные силы и формировать культурный уровень граждан).

Боже ж мой, что ты несешь, дурило? Ты либо школота недоросшая, либо нищета, которая во времена союза нигде не был, либо просто нагло лжешь. Я склоняюсь к третьему.

Что касается ваших комплиментов, то они, должен признаться, скорее относятся к вам, чем ко мне. Так как вы не привыкли, судя по всему, напрягать извилины даже оскорбляя человека. то я попытаюсь, имея в виду, пожалуй, не вас, а кого подобросовестнее и поумнее, объяснить на примерах. что имелось в виду.

Общесоюзный народнохозяйственный комплекс базировался на отраслевом и региональном разделении труда. что диктовалось соображениями экономической целесообразности (выше в записи путинских высказываний это косвенно отмечено). К чему это приводило? Возьмём для примера Среднюю Азию. Профильной отраслью народного хозяйства там стало хлопководство, хотя, конечно, не забывали и о некоторых других вещах, например, в Узбекистане построили авиационный завод, производивший какие-то узлы для наших авиалайнеров. Но главным был хлопок. Убирали его практически вручную (хлопкоуборочные комбайны бодро бегали по среднеазиатским полям только в киножурналах, на самом деле они были крайне несовершенны из-за насадок, которые приходилось несколько раз в день чистить и устанавливать заново).

По полгода тамошние школьники и студенты, и, конечно, их учителя и преподаватели проводили на полях. Учиться было некогда. Я хорошо помню, как в центральной прессе ставился вопрос о неудовлетворительном положении с образованием в республиках Средней Азии: школьники здесь плохо знали математику, едва умели сказать несколько слов по-русски и так далее.

В Москве мне доводилось встречать среднеазиатских кандидатов наук, не говоривших на русском языке совсем. Для сравнения замечу, что из республик Прибалтики приезжали люди, к которым в этом смысле нельзя было предъявить подобных претензий. Когда я расспрашивал узбеков и каракалпаков, в чём тут дело, они все ссылались на одно и то же - на занятия учёбой не хватает времени и сил.

Один мой приятель побывал у грузинских чаеводов, интересовался, почему качество грузинского чая становится хуже и хуже. Ему ответили, что плановые задания растут, и обновлять чайные кусты невозможно. Напомню, что маленькая Грузия должна была тогда снабжать своим чаем весь огромный Советский Союз (чтобы не закупать индийский и цейлонский чай). В итоге чаеводство в республике деградировало.

Ещё один пример, раз уж зашла речь о Закавказье. Все республики СССР были связаны воедино хозяйственными связями через Центр, между собой почти не кооперировались. Весьма знающий армянский географ-экономист писал, что Армения высоко интегрирована в общесоюзные производственные связи, но совершенно не поддерживает таких связей с соседними республиками и что это может привести со временем к большим неприятностям. Писалось это в самом начале 60-ых годов.

У меня нет здесь возможности развёртывать свою аргументацию более обстоятельно и подробно, да я и не считаю это необходимым, тем более, что мне за это не платят. Каждый из местных "авторов" должен позаботиться о своём образовании сам. Если чувствует такую необходимость.

А господину Путину я бы привёл пример федерации, которая благополучно существует, не проявляя признаков приближающегося распада. В США нет автономных республик, каждый штат, по крайней мере, формально является самостоятельным государством, но страна держится, хотя в период первого энергетического кризиса в Техасе началось движение за выход из федерации. Ничего не вышло.

если бы второгодники с членскими билетами КПСС читали к.маркса, ф.энгельса, плеханова, в.ульянова,

авенариуса, маха, мартова, аксельрода,бакунина,богданова,кропоткина и других участников общеевропейских того времени событий, то,возможно,и ссср бы не развалился, и сегодня бы шарлатаны не лезли бы в управлении страной.

легко махать кулаками перед пустотой - по морде никто не огреет.

Советское государство было создано как широкая федерация, с правом республик покинуть Союз. Однако новая держава могла пойти по другому пути территориального устройства, имела бы другое название. И, возможно, в таком случае у государства была бы другая судьба

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР). На следующий день он был утвержден I Всесоюзным съездом Советов. Как на самом деле в Харькове провозглашали украинскую советскую власть

В преддверии создания единого государства из советских республик, образовавшихся на территории бывшей Российской империи, среди руководства партии большевиков не было единого видения того, какое территориальное устройство должна иметь будущая держава.

Одна модель — это федерация, воплощением которой и стал СССР, а вторая концепция территориального устройства именовалась автономизацией.

Суть ее заключалась в том, что существующие формально независимые республики, Украинская советская социалистическая республика (УССР), Белорусская советская социалистическая республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР, которая объединяла территории Грузии, Азербайджана и Армении) должны были войти на правах автономий в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику.

А высшими органами власти должны были стать Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР.

Вначале казалась, что верх берет именно точка зрения сторонников автономизации.

Партийная комиссия во главе с Иосифом Сталиным, которая была создана в августе 1922 года для выработки предложения по объединению в единое государство независимых советских республик, предлагала именно эту форму территориального устройства будущей общей державы. Как на самом деле Сталин относился к Украине

Что в целом неудивительно: для марксистского учения унитарная форма построения государства куда предпочтительнее, чем федеративная.

Однако к 1922 году концепция у Ленина изменилась, и они со Сталиным оказались сторонниками разных подходов к организации территориального устройства.

Конечно, дискуссия Сталина с Лениным о модели будущего государства не отображает весь спектр полемики между сторонниками федерации и автономизации, но их аргументы в целом показывают, какие позиции занимали стороны в этом споре.

Страсти накалились до того, что Орджоникидзе ударил одного из своих политических оппонентов. В ситуацию пришлось вмешиваться Москве — в Закавказье выехала комиссия во главе с Феликсом Дзержинским. И, несмотря на то что Грузия все равно вошла в СССР в 1922 году в составе ЗСФСР, и Сталин, и Ленин понимали, что сам по себе факт конфликта, в основе которого лежат идеи национализма, — это вещь серьезная и может иметь последствия для будущего государства.

Свои аргументы в пользу автономизации Сталин изложил в письме Ленину.

В частности, он отметил, что нужно определяться: или у остальных советских республик тоже должна быть реальная независимость от Москвы, свои наркоматы иностранных дел, внешторги, или нужно создать нормальные автономии внутри РСФСР с подчинением вошедших территорий ее центральным управленческим органам России.

Ленин выступил против автономизации, мотивируя это тем, что создание единого аппарата управления приведет к тому, что бюрократы будут обижать жителей окраин.

Также он провел дифференциацию видов национализма и написал следующее:

Ленин призвал защищать национальные языки республик и оставить на местах большинство наркоматов. Как Украина объединила Сталина и Хрущева

Ленин выступал за ликвидацию государства как такового, а значит, видел в самом государственном устройстве лишь временное явление. И в этом контексте для него было не столь важно, унитарное ли территориальное устройство или федеративное. Кроме того, если ориентироваться на мировую революцию как на глобальный проект, то понятно, что федерация — более удобное устройство государства, так как в нее легче включать новые субъекты.

Несмотря на то, что в конце 1922 года Ленин уже был очень больным человеком, он все еще оставался номером №1 и в партии большевиков и в советском государстве. Его точка зрения одержала победу.

Разумеется, глядя на ситуацию почти 100 лет спустя, мы можем прийти к выводу, что Сталин, говоря о том, что нужно выбирать между полной независимостью для республик и автономией, был прав.

Надежды на мировую революцию оказались утопией. Однако ради справедливости надо отметить, что 100 лет назад Ленин этого знать не мог. Даже после смерти Ленина, в 1929 году, когда наступил мировой экономический кризис, многие ожидали всемирной революции.

Не мог Владимир Ильич знать и того, что представляют собой крайние формы национализма, и не важно, это национал-социализм немцев, движение хорватских усташей или украинских ОУНовцев. Их пример показал, что не стоит заниматься делением национализма на национализм маленьких народов и больших. Радикальные формы и того, и другого одинаково ужасны.

Самый яркий тому пример — Украина. УССР получила Донбасс, Причерноморье, которые в Российской империи никогда не считались Малороссией. Украина получила Харьков, который испокон веков был частью Государства Российского и никогда не входил в Гетманщину.

Аргументы, которыми подкреплялась принадлежность этих земель Украине, а не России, достаточно интересны.

Вот что писали представители ЦИК Украины Владимир Затонский и Сергей Бакинский: Никто не хотел защищать. Как распался СССР

Москва поддержала позицию Скрыпника и его сторонников.

За отказ вступать в коммунистическую партию Украины грозили партийным судом и исключением из партии. И если так обходились с членами правящей партии, то стоит ли удивляться что рядовых граждан спорных территорий никто и не думал спрашивать.

СССР прекратил свое существование 30 лет назад, а отголоски решений, принятых в 1922 году, ощутимы до сих пор и, вероятно, будут влиять на жизнь и судьбу еще не одного поколения жителей бывшего Союза.

31 января 1924 года II Всесоюзный съезд Советов единогласно утвердил первую Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Этот документ устанавливал принципы функционирования молодого государства. Однако, по мнению экспертов, Конституция 1924 года определяла СССР не как самодостаточную страну, а лишь как инструмент мировой революции. В документе не были обозначены пути решения внутренних проблем, не рассматривались важные правовые и экономические вопросы. Эти статьи были включены в Конституцию только через 12 лет, в 1936 году. Кроме того, некоторые историки считают, что именно первый основной закон Советского Союза предопределил его распад.

Путь к СССР

В феврале 1917 года в России произошла буржуазная революция, по результатам которой в стране было создано Временное правительство, а на бывших имперских окраинах начали возникать самопровозглашённые органы самоуправления с неопределённым статусом. Страна погружалась в политический хаос.

Весной в Россию из Европы прибыл лидер большевиков Владимир Ленин, который вскоре заявил о необходимости передачи в одни руки власти в Стране Советов, а также о том, что его партия готова взять на себя ответственность за управление государством. Попытки Временного правительства арестовать его заставили вождя большевиков на время укрыться в Финляндии. Но в октябре он вернулся в Петроград и 7 ноября (25 октября по старому стилю) организовал свержение Временного правительства. Вместо этого государственного органа начал функционировать Совет народных комиссаров, который и возглавил Ленин.

Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса (Хельсинки) прибыли в Петроград

Вскоре после прихода к власти большевики столкнулись с серьёзными трудностями. С одной стороны, против них выступило Белое движение, объединившее разнородные политические силы — от либеральных до правомонархических. С другой — активизировались сепаратисты с национальных окраин, которые начали требовать независимости, отказываясь признавать легитимность Совнаркома.

В результате Гражданской войны 1918—1922 годов большевики смогли установить власть Советов на всей территории бывшей царской России за исключением Прибалтики, Бессарабии, Западной Украины и Белоруссии, а также изначально имевших особый статус Финляндии и Польши.

Однако проявления национального сепаратизма, а также сомнения в том, что иностранный пролетариат поддерживает идеи мировой революции, заставили Ленина пересмотреть свои взгляды на идеальное государственное устройство. Он стал федералистом, сделав ставку на то, что широкие права, предоставленные отдельным нациям, должны облегчить процесс вхождения новых стран в социалистическое объединение.

Но такие идеи не понравились генеральному секретарю ЦК ВКП (б) Иосифу Сталину. Он выступал за то, чтобы социалистические республики, входящие в состав Советской России, обладали правами автономий. Из числа республиканских компартий ленинский проект полностью поддерживали только коммунисты Белоруссии, остальные либо выступали за идеи Сталина, либо воздерживались от однозначных оценок. Однако Ленину, несмотря на плохое состояние здоровья, удалось продвинуть идею федеративного союза с широкими правами отдельных республик.

29 декабря 1922 года был подписан договор о создании СССР, а 30 декабря этот документ одобрил I Всесоюзный съезд Советов. В состав Советского Союза наряду с РСФСР вошли Белорусская ССР, Украинская ССР и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, объединившая Азербайджан, Армению и Грузию.

Первая Конституция

Каждая из входивших в состав СССР республик успела принять свою конституцию. И сразу после создания нового объединения стартовала работа по написанию общесоюзного основного закона. Уже в июне 1923 года проект Конституции СССР обсуждался на Пленуме ЦК РКП(б), а 6 июля II сессия ЦИК СССР его одобрила.

31 января 1924 года Конституция Союза Советских Социалистических Республик была официально утверждена II Всесоюзным съездом Советов. Действовал первый основной закон СССР более 12 лет — вплоть до принятия так называемой Сталинской конституции в 1936 году.

Состояла Конституция 1924 года всего из двух разделов — Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. В основном законе подчёркивался добровольный и равноправный характер объединения республик, поддерживались идеи мировой революции и провозглашалась диктатура пролетариата.

Республики наделялись широкими правами. К ведению союзного руководства формально относились внешние отношения и торговля, военные вопросы, общее руководство экономикой, планирование бюджета, а также разработка стратегических основ законодательства. Республики имели право выхода из СССР. При этом гражданство было общесоюзным.

Верховным органом власти становился Съезд Советов СССР. В перерывах между съездами страной руководил Центральный исполнительный комитет.

Эксперты называют процесс принятия Советским Союзом Конституции 1924 года закономерным.

Как подчеркнул в беседе с RT заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Владимир Томсинов, принципы формирования государства, заложенные в первой Конституции СССР, в какой-то мере создали предпосылки для грядущего распада страны.

По его мнению, принятый закон не был направлен на решение внутренних проблем нового государства и это стало слабым местом Конституции 1924 года.

С точки зрения эксперта, созданием самодостаточного государства в СССР занялся Иосиф Сталин.

«Государство, существующее само по себе, а не как инструмент для реализации неких внешних идей, было провозглашено только в Конституции 1936 года. Её лозунгом стала, наконец, законность, а не мировая революция.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также:

- Какие микроорганизмы осуществляют нитрификацию

- Что напрямую относится к сфере финансового обеспечения предпринимательской деятельности

- Как выйти из состава учредителей ооо в рб

- Что такое паспорт образовательной организации

- В каких случаях и в каких размерах выплачиваются пособия лицам участвующим в борьбе с терроризмом