Кто угрожал руси с запада племена ливов эстов финнов

Обновлено: 28.06.2024

Действительно, есть парадокс – подробно описаны и засвидетельствованы военные компании норманнов на западе, но нет таких же свидетельств о Руси.

А что по Руси? В Исландских сагах описаны четыре конунга, путешествующие на Русь, – Олав Трюггвасон, Олав Харальдсон с сыном Магнусом и Харальд-Суровый. Все они на Руси прячутся, а когда возвращаются, то их иногда не узнают. Есть еще Скальдические висы (особые восьмистишья).

Таким образом, из скандинавских источников известно одно нападение на Ладогу, произошедшее через 100 лет после Рюрика. В летописях нападения скандинавов неизвестны, археологические доказательства военной экспансии тоже отсутствуют.

Давайте разберемся, почему же викинги не нападали на Русь, и в частности на Новгород. Почему они не оставили в истории следов военной экспансии в Восточной Европе.

Олав, - не просто морской разбойник, это крупный конунг, будущий король Норвегии. Сражение Конунга с пиратами – одна из типичных черт саг, что-то вроде литературного приема. Через некоторое время Олав организовал поход в восточные земли. Саги обычно не рассказывают о поражениях, но иногда делают исключения. Цитата из главы IX:

Мы видим устоявшуюся модель поведения – набеги на побережье на небольшую глубину (отмечено светло-желтым), и заход в судоходные реки для атак на крупные города. Причем, норманны не захватывали контроль над этими городами, цель – военные трофеи, а для поселений морской народ предпочитал морское побережье. Постоянные набеги вынуждали местных либо отступать с побережья, и подчиняться, либо нанимать скандинавов, либо строить свой флот. Цифрой 1 отмечены земли, захваченные норманнами, в первую очередь датчанами. Вполне логично – плыть недалеко и через открытое море. Почему не заселили юг, который гораздо ближе Британии? Потому что там сидели славяне, у которых тоже были корабли и франкские мечи. На славян конечно тоже нападали, в отдельные периоды заставляли платить дань, разрушали города. Причем сложные были отношения, например одна часть славян могла напасть на другую часть вместе с датчанами. А руяне вообще были настолько серьезными ребятами, что их особо не трогали, а во время крестового похода 1147 года против ободритов, руяне помогли братьям по вере и разбили датский флот. Некоторые провинции Дании платили руянам дань, за что король Вальдемар I таки захватил Аркону несколькими годами позже в 1168.

Ладно, с данами и прочими норвежцами более-менее разобрались. А куда свой викингский пыл направили шведы? А они, брали пример со своих молочных братьев и точно так же двигали через море на побережье, только на восток, а не на запад.

Это сейчас нам просто закрасить зелененьким на территории Финляндии, а шведам для этого потребовалось 490 лет, со времен Рюрика. Долго, потому что финны ребята хоть и небогатые но и непростые. Они первые кто начал рыбачить на балтике. Финно-угорский челн, или haabjas, один из самых древнейших типов лодок. Эти челны использовались как рыболовецкие и транспортные суда во времена каменного века, это даже не бронза, это очень давно. Так что плавать и пиратствовать они могли не хуже шведов, хотя чаще просто рыбачили.

Вот что говорит о походе в Хронике Эрика, писавшейся в 1320-е гг., т. е. примерно 140 лет спустя, на основании хроник и устной традиции.

«Швеция имела много бед

от карел и много несчастий.

Они плыли от моря и вверх в Мелар

и в штиль, и в непогоду, и в бурю,

тайно проплывая внутрь шведских шхер,

и очень часто совершали здесь грабежи.

Однажды у них появилось такое желание,

что они сожгли Сигтуну,

и жгли все настолько до основания,

что этот город уже [больше] не поднялся.

Ион архиепископ был там убит,

этому многие язычники радовались,

что христианам пришлось так плохо,

Та же информация содержится в пяти разных анналах (аналог нашей летописи), и других более поздних источниках, которые уже начинают менять этническую принадлежность нападавших на эстов или руссов.

Кстати после этих событий шведы пересажали новгородских купцов и разорвали торговые отношения с Новгородом на 13 лет. Как вам логическая связь? Есть ли еще вопросы почему для экспансии на восток шведам понадобилась половина тысячелетия?

Но даны же еще плавали по рекам и захватывали города. Допустим, всех эстов и финнов мы усмирили и хотим разграбить Новгород, что же нам для этого нужно сделать? Давайте для начала подберем транспорт.

Вот тут есть более подробные размеры кораблей и время плавания:

Тоннаж и другие параметры найденных боевых кораблей (по Д. Элльмерсу с дополнениями)

А теперь рассмотрим маршрут.

Сначала идем через Финский залив, потом 60 км по Неве. Река широкая и удобная, идти можно на любом корабле. Затем идем до устья реки Волхов и тут начинается самое интересное. Старая Ладога всего в 16-ти километрах от устья. Идеальная цель для нападения, не дурак был ярл Эйрик. Но вот чтобы доплыть до Новгорода нам нужно будет 200 километров плыть на веслах против течения по трудному фарватеру, который без местного лоцмана не пройти. Река практически не позволяет идти галсами против ветра. По пути нужно преодолеть пороги в двух местах.

По ивановским порогам крупные и средние боевые или грузовые суда (такие как Скулделев 5 или Усеберг/Гокстад) могли пройти. Ивановские пороги были уничтожены в 30х годах ХХ века – фарватер был спрямлен и расширен взрывными работами. Второй сложностью были волховские пороги. В отличие от невских, они были непроходимы для судов с большой осадкой. Волховские пороги были скрыты водой в результате строительства Волховской ГЭС поэтому точный эксперимент сейчас поставить невозможно, но исследования дна дают максимальную длину корабля не выше 13-15м.

Тоннаж и другие параметры найденных грузовых кораблей (по Д. Элльмерсу с дополнениями)

- Длина - 9 метров

- Ширина - 2,2 метра

- Вес корпуса - около 600 кг

- Парус - 20 м2

- Команда - 9 человек

Резюмирую. Викинги не нападали на Русь потому что:

- Шведы 500 лет были заняты финнами и эстами. Эсты не отставали и тоже были заняты шведами. Карелам это надоело и они разрушили Шведскую столицу. Не было у шведов лишних нескольких тысяч людей для войны с Новгородом, а возможные трофеи несоизмеримы с риском.

- Новгород был слишком глубоко внутри материка, чтобы пострадать от морских разбойников. Для достижения Новгорода нужно было проплыть 260 км по рекам. 200 км проходится по сложному фарватеру, в основном на веслах, река имеет пороги, один из которых не проходим для больших военных судов. Для сравнения, в Европе разграблялись города на широких реках, и на глубину в среднем 100-150 км. Предпочиталось же побережье.

- Датчанам до Новгорода еще плюс 700 км. У них были более близкие и интересные цели.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

В год уничтожения Киева (1240), древнерусской столицы и одного из крупнейших городов Европы, в устьях Невы высадились шведы. Одновременно под ударом крестоносцев оказался весь Северо-Запад Руси – Псков, Изборск, Новгород. С начала 50-х годов XIII века принявший католичество литовский князь Миндовг, пользуясь покровительством римского папы, начнет наступление на юго-западные русские земли.

Решительный отпор, данный Александром Невским всем попыткам католического Запада утвердиться в землях восточных славян, выглядит едва ли не единственно правильным решением. И остается только удивляться его гениальной прозорливости, мужеству и последовательности. Князь, родившийся 800 лет назад, в отличие от многих политических деятелей России 90-х годов ХХ столетия, не сомневался в том, что политика разоружения и роспуска военных блоков только распаляет захватнический аппетит Запада.

Поражает и историческая устойчивость этой звериной психологии, уже более полутора тысяч лет удерживающейся на территориях распространения западных ветвей христианства. Это ее проявления, дожившие до ХХ столетия, сделали возможным совершение одного из самых бесчеловечных и масштабных преступлений в мировой истории, когда на уничтожение и мучительную смерть от удушья в газовых камерах был приговорен целый народ.

Несмываемым пятном на совести католического Запада останется нападение крестоносцев в 1240–1242 годах, т. е. в момент монгольского погрома Руси, на страну, заслонившую собой Европу от тотального разорения. И это несмотря на то, что вторжение Батыя в Юго-Западную и Центральную Европу вроде бы создавало благоприятные условия для сближения церквей, а возможно, и германского, и славянского мира в целом хотя бы в интересах совместной обороны. Во всяком случае, на Лионском соборе 1245 года папа Иннокентий IV говорил о монгольской опасности и необходимости всехристианского объединения для организации мероприятий по совместной защите и обороне.

Цивилизационный выбор

Союз с монголами облегчал и решение ближневосточных проблем. Рим продолжала тревожить Никейская империя, в середине сороковых годов едва не отвоевавшая Константинополь. Латинская империя нуждалась в защите от турок-сельджуков. Для организации переговоров нетрудно было найти и предмет заинтересованности ордынских дипломатов. В конце концов союз католического Запада и православного Востока мог обернуться катастрофой для монгольского владычества, и в Орде это понимали не хуже, чем в Риме.

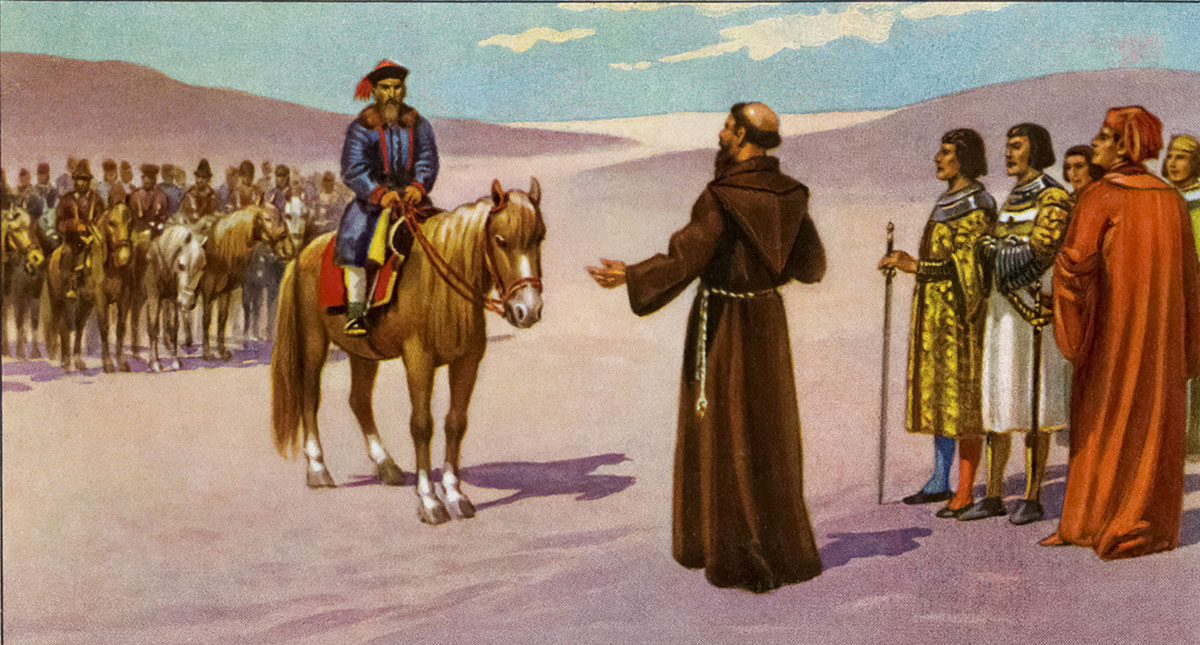

В борьбе с Россией католический Запад пытался договориться даже с Ордой, куда ездила на переговоры миссия францисканца Плано Карпини

Lebrecht Music & Arts/Vostock Photo

В свою очередь, Орда зорко следила за развитием событий в Европе. Нашествие монголов не привело к их оседанию на землю. Иссеченная множеством рек и непроходимыми лесами Русь не годилась для расселения кочевников. Но желание сохранить на длительный срок свое господство требовало тонкой дипломатической игры, сводившей на нет любую попытку создания антиордынского союза в Европе. Поэтому предложения Запада в Орде встретили сдержанно, но с нескрываемым интересом. В конечном итоге два завоевателя не без борьбы договорились. Юго-Западная Русь вошла в орбиту влияния католических государств, а Северо-Восточная – Золотой орды.

Князь Даниил Галицкий

The Picture Art Collection/Vostock Photo

Итак, программы возрождения отечества Даниила Галицкого и Александра Невского: действительно ли они так несовместимы и цивилизационно противопоставлены друг другу? Была ли у них реально возможность выбора?

Для Даниила реальность была несколько иной, чем в землях Руси Владимиро-Суздальской. Галичина и Волынь на всем протяжении юго-западной, западной и северо-западной границы находились в окружении враждебных католических государств. Поэтому и отношение к Западу здесь объективно было иным, чем на северо-востоке. С другими внешнеполитическими реальностями приходилось считаться князьям юго-западных территорий. Конкретные переговоры с папской курией о возможности организации совместного похода против кочевников начались еще в 1245 году.

Как и прежде, наместник престола св. Петра обещал помощь небезвозмездно. Плата везде одна и та же: переход в католическую веру, прием папских легатов и миссионеров и, конечно, земли, крепостные крестьяне, деньги. Даниил вроде бы склонялся к возможности унии (оговаривая, правда, ряд принципиальных льгот, в том числе и запрет на приобретение земельной собственности на Руси крестоносцами), но лишь при условии реальной помощи. Естественно, что в силу слишком уж разных интересов договориться не удалось.

Тем не менее с начала 50-х годов Даниил предпримет еще одну попытку воспрепятствовать наметившемуся сближению Рима и Каракорума, развернув новый виток переговоров с курией. И понять галицкого князя можно. К проблеме урегулирования отношений с Ордой, римским престолом, Венгрией, Чехией, Польшей добавляется еще одна – агрессия Литовского княжества. Сразу после нашествия Литва начинает организовывать захватнические походы в западные и юго-западные русские земли.

Литовский князь Миндовг

Heritage Image Partnership Ltd/Vostock Photo

Стремясь обезопасить себя от Тевтонского ордена на Западе и развязать руки для завоеваний на юго-востоке, литовский князь Миндовг принял в 1251 г. католичество. В Риме ликовали. Папа Иннокентий IV незамедлительно венчал князя королевским венцом и приказал магистру Ордена оказывать новоиспеченному христианскому королю всяческое содействие. Взяла на себя римская курия и покровительство над политическими планами Литвы относительно спорных земель вдоль северной границы Галицко-Волынского княжества. Замыкая враждебное кольцо, папа добился ослабления влияния Даниила и в Центральной Европе, в частности в Австрии.

Не дал плодов и наметившийся союз двух русских великих княжений. Страшная Неврюева рать, обрушившаяся вскоре на Владимиро-Суздальскую Русь, и нашествие орды Куремсы на Русь Юго-Западную показали преждевременность открытой вооруженной борьбы против ига. Только оружие дипломатии могло дать сколько-нибудь значимые результаты. В таких условиях Даниил испробовал последнее средство – принял королевскую корону. Но это не привело ни к унии, ни к совместному крестовому походу. Планы союза с католическим Западом рухнули окончательно.

Битва за митрополита

Что касается политики Александра Невского, то необходимо помнить, что не о союзе с Ордой помышлял он – о мире, мире даже такой тяжелой ценой, как иго, но во имя будущих генеральных сражений с поработителями. Именно в этом направлении совместно действовали владимирский князь Александр и киевский митрополит Кирилл.

Митрополит Кирилл – заметная фигура не только в истории Русской православной церкви, но и всей российской государственности. Поэтому о нем самом и той исключительно важной политической роли, которую ему довелось сыграть, следует сказать особо.

Поход монгольской рати против Юго-Западной Руси оказался менее разорительным. А искавший помощи в Польше и Венгрии князь Даниил Романович вовсе избежал столкновения с Батыем. В 1238 году он владел и столицей митрополии – Киевом. Поэтому вполне логично, что инициативу избрания митрополита взял на себя князь Галицко-Волынской земли. Однако утвердить своего кандидата в митрополиты Даниилу удалось не сразу.

Отстранение второго претендента происходило значительно сложнее. Для того чтобы положить конец его духовной карьере, Даниилу пришлось пройти сквозь битву против Михаила и Ростислава Черниговских, победа над коалицией которых, поддержанной польскими и венгерскими отрядами, состоялась в 1245 году.

О жизни и деятельности Кирилла до его поставления в митрополиты нам достоверно ничего не известно. Ипатьевская летопись, рассказывая о событиях в Юго-Западной Руси, называет некоего Кирилла, печатника князя Даниила Галицкого, не раз выполнявшего его военные и дипломатические поручения. В специальной литературе вопрос о том, являются ли печатник и митрополит одним и тем же лицом, не решен окончательно.

Неотложных дел требовали и проблемы восстановления церковной жизни. Свое пастырское служение Кирилл начал с самостоятельного объезда всех епархий. Необходимо оценить урон от нашествия на местах и попробовать восстановить уцелевшее. Вообще, Кирилл стал первым и чуть ли не единственным митрополитом, несшим службу не на своей кафедре, а в постоянных разъездах по митрополии.

Экспансия западных колонизаторов на раздробленную и опустошенную Русь середины 13 века была остановлена умом и волей одного человека.

Фото: ссылка

790 лет назад польский князь Конрад Мазовецкий приглашает Тевтонский (Немецкий) Орден для наведения порядка и цивилизации в землях балтского народа пруссов, простиравшихся от Вислы до Немана. (Пруссы вообще-то не были дикарями и имели тесные связи с древнерусским государством; так в Новгороде издревле была Прусская улица.) И первым делом Конрад дарит немецким братьям-рыцарям Хелминскую (Кульмскую) землю на восточном берегу Вислы.

Тевтонский Орден успел уже до этого поработать на Ближнем Востоке, где самым судьбоносным достижением западных крестоносцев был захват Византии и разграбление Константинополя в 1204, что дало замечательный толчок развитию итальянских торговых городов. Там собственно и произошла первая фаза генезиса западного капитализма, на всех своих фазах нуждавшегося в большом грабеже, присвоении чужого труда и чужих средств производства. (Кстати, и первые плантации сахарного тростника, обрабатываемые рабами, появились на островах, принадлежащих итальянским торговым городам в восточном Средиземноморье.) А сломанная Византия будет вскоре по кирпичикам разобрана османами, превратившимися из кочевого племени центральноазиатского происхождения в огромный султанат-халифат, контролировавший Восточное Средиземноморье, Красное и Черное море, владевший Малой Азией, Ближним Востоком, Балканами, Причерноморьем; и, в общем, нанесший колоссальный ущерб восточно-христианскому православному миру.

Потом Тевтонский Орден пытался осесть в Трансильвании, тогда части Венгрии, куда входил западный край евроазиатских степей - для борьбы с кочевыми кыпчаками-половцами; построил там несколько замков, но из-за конфликта с венгерским королем вовремя убрался оттуда, незадолго до монголо-татарского нашествия.

Польские владетели вообще очень привечали немецких колонистов всех мастей, предпочитая их своим собственным крестьянам и горожанам. Всячески содействовали немецкой колонизации и внесли большой вклад в немецкий "дранг нах Остен". Немцы не без помощи польских князей и королей завоевали в 12 веке земли полабских и балтийских славян (бодричей, лютичей, поморян), переняв их города и морскую торговлю. Затем получили от польских владык доступ в Силезию и составили патрицианскую верхушку в большинстве польских городов, прибрали в 1230-х земли в нижнем течении Вислы и в последующие полвека захватили земли от Вислы до Немана. (Спустя 700 лет Советская Россия отвоюет эти земли у Германии и по большей части подарит их Польше, которая ничем не заслужила этого подарка и отплатит лишь свинской неблагодарностью.)

Тевтонский орден знал разные времена в своей истории, но в итоге, из его земель возникло Герцогство Пруссия, потом Королевство Пруссия; королевство Пруссия создало второй германский Рейх, из того получился Третий Рейх.

В 1237 богатый и успешный Тевтонский орден принял под свое крыло "братьев воинства Христова в Ливонии" (Орден меченосцев) и подключился к немецкой, а точнее западной экспансии в Восточной Прибалтике. В коей активно участвовали датский и шведский короли, патрициат немецких торговых городов на Балтике и папская курия - постоянными подстреканиями к дальнейшим завоеванием (под флагом "крещения язычников), деньгами и организационными усилиями.

А за первую треть 13 века немцы уже успели захватить принадлежащие русскому Полоцкому княжеству земли по Западной Двине (Даугаве) и покорить в несколько приемов земли эстов-чуди, что завершилось в 1224 взятием там русского города Юрьев с показательным полным истреблением его защитников и жителей.

В Прибалтике действующие поначалу весьма небольшие группы рыцарей-крестоносцев и колонистов умело играли на противоречиях между местными племенами, стравливая их друг с другом, пользовались общим ослаблением русской государственности в период феодальной раздробленности, сопровождавшемуся бесконечными княжескими усобицами и борьбой между боярскими городскими верхушками (олигархатом) и князьями.

В целом, западная экспансия была лучше организована, лучше идеологически обоснована, продумана и последовательна, в отличие от того отпора, который пытались дать ей русские князья. В отличие от русских немцы немедленно организовывали крепкую оборону занятых земель (постройка замков) , принудительно крестили в свою веру покоренные племена (идеологический фактор), организовывали их правильную эксплутацию (раздача земель вместе с населением в ленные владения рыцарям и другим феодалам) и примерно наказывали за каждый случай неповиновения. Покорение немцами восточной Прибалтики, хоть и не было столь кровавым, с массовой продажей в рабство, как покорение ими земель балтийских славян и пруссов (где собственно исчезли все покоренные народности); однако тоже сопровождалось радикальным сокращением, а затем и исчезновением целых племен, например ливов и куршей.

В 1238 папский легат Вильгельм Моденский организовывает следующий прыжок западных колонизаторов - на земли к востоку от Наровы. И это безусловно было связано с монгольским нашествием, аннигиляцией в ходе Батыева погрома большого количества русских городов и гибелью большинства русских дружин. О чем было хорошо известно на Западе - в первую очередь, и с потоком беженцев и с тем, что могучие князья юго-западной и южной Руси Даниил Романович Волынский (позднее Галицкий) и Михаил Всеволодович Черниговский бежали на запад, в Венгрию и Польшу, даже не пробуя оборонять свои города, к числу которых относился и Киев.

В 1240-1242 происходит, возможно, не самый крупный натиск на русские земли, но приходящийся на самое критическое время в русской средневековой истории. Масштабы военных столкновений, на что делают упор либералы-западники, действительно не очень велики. Обычно приводится число участвовавших и погибших рыцарей - орденских братьев. Хотя каждый рыцарь был командиром отряда из военных слуг, оруженосцев, холопов-кнехтов; плюс участвовали рыцари - вассалы Ордена и епископов, к примеру рижского и дерптского; плюс пилигримы - рыцари со своими отрядами, явившиеся на зов папы; плюс изрядное количество покоренного местного населения, которое гнали в бой под угрозой смерти (аналогично хашару, применяемому монголами).

Лишь несколько десятков братьев Ордена меченосцев (созданного в 1202 из пилигримов-крестоносцев) при помощи вассалов рижского епископа и воинов из покоренных племен завоевали, к примеру, в начале 13 в. нижнее течение Даугавы; быстро поставили там замки опять же трудом пленных и покоренных туземцев. И, таким образом, положили начало немецкой Ливонии, просуществовавшей как отдельная государственность почти 400 лет, а как социально-хозяйственная организация все 700.

В немецком вторжении на русские земли 1240-1242 года участвовали и силы датского короля, который в результате стенбийского договора 1238 года (заключенном при деятельном участии папского легата Вильгельма Моденского) вступил в наступательный союз с Орденом и получил Северную Эстонию.

Действия шведов и немцев были явно согласованы, не зря папский легат Вильгельм Моденский в 1237/38 объезжает восточную Прибалтику. Шведы шли морем, и появились на Неве в июле 1240, с ними датские и норвежские воины, отряды покоренного ими финского племени сумь (суоми). "Придоша свеи в силе великой. в кораблях много зело; свеи с князем и с пискупами своими", как сообщает Новгородская первая летопись. То есть, собрав ледунг (феодальное ополчение), шведы движутся с епископами, поход имеет усиленный идеологический характер. Во главе ярл и фактический правитель Швеции Ульф Фасе. А немцы с датчанами, и опять-таки с послушными покоренными эстами переходят р. Нарову и идут по суше на восток в конце августа.

Шведы были засечены береговой стражей русских, да собственно из устья Ижоры особо не торопились, собираясь построить здесь укрепления, как поставят они позднее Выборг на западном рукаве Вуоксы (существовавшем до 16 в.) во время третьего крестового похода. Но кн. Александр Ярославич, обладавший замечательным чувством пространства и времени, внезапным ударом (военные историки до сих спорят, как он так незаметно подошел к шведскому лагерю) и малыми силами, в основном состоящими из его дружины, переяславцев и суздальцев, нанес шведскому ледунгу поражение.

Однако события на ливонском пограничье приняли более скверный оборот.

Начав наступление в конце августа 1240, немцы вскоре берут русскую крепость Изборск, расправляясь с ее защитниками. Процитирую неприятеля - Старшую ливонскую рифмованную хронику.

. Теперь прервем этот рассказ

И вновь поговорим сейчас,

Как там дела у ордена пошли,

Когда братья в Ливонию пришли.

Дерптский епископ Герман.

Делу Христову верный,

Начал с русскими враждовать,

Ибо те надумали опять

Против христианства подняться,

Над верой святой надругаться.

Их кощунство принесло много бед.

Терпел он все это несколько лет,

А потом у братьев помощи попросил.

Сам магистр к нему немедленно поспешил

И привел с собой много героев смелых,

Отважных и в воинском деле умелых.

Мужи короля туда тоже пришли,

Немалое войско с собой привели.

Епископ был этому зрелищу рад,

Когда за отрядом шел новый отряд.

На Русь они радостно вместе пошли,

Сразу на приступ пошли, долго не ждали,

Замок у русских силою отобрали.

Этот замок Изборском назывался.

Никому из тех, кто там оказался,

Уйти невредимым не дали:

Всех, кто защищался, хватали

В плен или немедленно убивали.

Русские кричали и причитали.

А потом, обманывать не буду,

Плач начался в той земле повсюду.

Заметим, что западными войсками предводительствует "мирный пастырь" - дерптский епископ Герман, "мужи короля" - это воины датского короля Вальдемара II Победоносного. А русские виноваты уж тем, что "против христианства" (тогдашний вариант тезиса "против свободы и демократии").

Снова процитирую Ливонскую хронику:

Епископ Герман, как герой,

Своих людей вел за собой.

В битве жестокой они схватились,

Раны глубокие наносились.

Русским большой урон причинили:

Их восемьсот человек убили.

Когда русское войско разогнали

Под Изборском, то многие там пали,

Остальные в беспорядке бежали.

Их преследовали и догоняли.

Разорив окрестности Пскова и сжегши его посад, западная рать вступает в город. Среди немцев, кстати, и русский предатель - князь Ярослав Владимирович (Курбский-Ходорковский того времени), ставший вассалом Дерптского епископа. Этот князь, сын бывшего псковского князя Владимира Мстиславича, придал "легальность" немецкому захвату и подарил Псков Дерптскому епископу.

Следующие полтора года в Пскове правят немецкие фогты (фогт - это не судья, как представляют некоторые либералы, а тот кто управляет феодальным владением от имени владельца, начальствуя над принадлежащими этому владельцу людьми). Один фогт в Пскове был от Ордена, другой от дерптского епископа. Имелись в городе у фогтов свои военные силы из немцев и чуди. Началось обращение жителей в католичество, о чем сообщает хроника Германа Вартберга.

Полтора года немецкой оккупации сильно ударили по городскому хозяйству, многие псковские семьи выселились; немцы принуждали своих сторонников в городе участвовать в налетах на русские земли.

В зиму 1240/41 немецко-псковские отряды под командой боярина Твердилы Иванковича (еще одного предателя) пустошили новгородские села. Немцы с чудью (и вероятно датчанами) напали на Водскую пятину, взяли Тесов в низовьях Оредежи, прошли огнем и мечом по Луге, выгребая все запасы, забирая скот и зерно; поставили крепость в Копорье. Акт от 13 апреля 1241 говорил о передаче Орденом земель в Приневье и по южному берегу Финского залива - под покровительство епископа Вик-Эзельского (западно-эстляндского) Генриха. Ливонская хроника сообщает о раздаче земель с населением в ленное владение немецким феодалам в оккупированной части Псковской земли и Водской пятины. Епископ Генрих начал получать десятину, а Орден доходы от всех промыслов, в первую очередь от добычи пушнины.

Эту благостную картину испортил кн. Александр Невский, которому наконец испуганное новгородское боярство, испросив согласия у его отца, великого князя Владимирского Ярослава, вручило военную власть в городе. Кн. Александр пришел с суздальской (низовской) дружиной и как всегда действовал молниеносно; стремительным броском взял Копорье и немецкий гарнизон в плен, повесил там водских и чудских переметчиков. Потом блокировал Псков и с одного приступа взял его.

Приходу Александра Ярославича, как сообщает и неприятельская Ливонская хроника, псковичи "обрадовались сердечно".

После освобождения Пскова, его жители с большим подъемом участвовали в походе Александра Невского на владения дерптского епископа. Ливонская хроника без зазрения совести представляет этот поход не как ответ на немецкую агрессию, а как акт безбожной агрессии со стороны "суздальского короля". Не желая осаждать Дерпт (с осадой западных крепостей у русских войск в Средневековье не ладилось ), кн. Александр выманил силы Дерптского епископа в поле; как раз подошли и орденские силы.

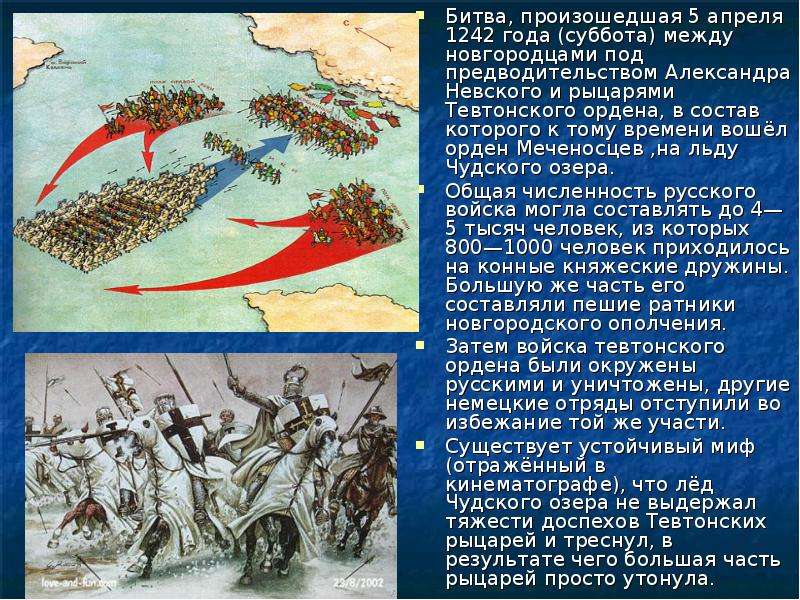

Один из русских отрядов был разбит Орденом, немцы пустились в погоню и кн. Александр дал им сражение там, где хотел. Описывать Ледовое побоище здесь не время и не место. Однако нелепости насчет того, что немцы "о нём не пишут" сразу отбросим, западники пусть читают на эту тему Ливонскую рифмованную хронику.

Братья упорно сражались.

Все же их одолели.

Часть дорпатцев вышла

Из боя, чтобы спастись.

Орденская хроника сообщает только о числе погибших и плененных братьев-рыцарей. Но в сражении на Чудском озере, помимо Ордена, участвовали вассалы дерптского епископа и датчане. Все эти рыцари привели с собой отряды военных слуг и покоренных ливонских народностей, в первую очерь чудь (эстов). Так что оценка ливонского и русского войска, примерно по 10 тысяч каждое, достаточно реалистична. Новгородская первая летопись сообщает о гибели 400 немцев и пленении еще 50 немцев, и гибели чуди (эстов) "бещисла".

Собственно, не найдись такой человек, как кн. Александр Ярославич, то весь Северо-Запад Руси был бы в это время проглочен западными соседями, обратившись во владения Немецкого Ордена, ливонских феодалов, датской и шведской короны.

Одновременно с монгольским нашествием русскому народу пришлось выдержать тяжёлую борьбу с завоевателями с Запада. Земли Новгорода давно привлекали правителей Шведского королевства. В середине XII в. шведы высадились на берегах Финского залива и приступили к покорению финских племён, многие из которых ранее платили дань Господину Великому Новгороду.

В 1164 г. шведские отряды вторглись в пределы Новгородской земли близ Ладоги, но были разбиты. Более того, в 1187 г. новгородская рать напала на крупнейший город Швеции Сигтуну (позже Стокгольм) и разорила его. В начале XIII в. шведские рыцари вновь усилили натиск на Восточную Прибалтику. Здесь им противостояли русские князья, поскольку местные племена платили дань Руси.

В 1227 г. шведы были разбиты войском Ярослава Всеволодовича, княжившего тогда в Новгороде.

Почему же Новгородская земля так привлекала захватчиков ? Рассмотри карту . Расположение Новгорода было очень выгодным . По его территории проходили важные торговые пути . Контроль над торговлей между северо - восточной Русью и Европой давал значительные доходы .

Вторая причина - порабощение народов , населяющих берег Балтийского моря .

Получив известие о нашествии монголов на Русь, шведы решили воспользоваться ситуацией и захватить новгородские владения. Для похода были собраны значительные силы. Во главе их встал зять короля Швеции Биргер — фактический правитель Швеции. Поход на Русь поддержала католическая церковь, которая стремилась обратить русских в католическую веру.

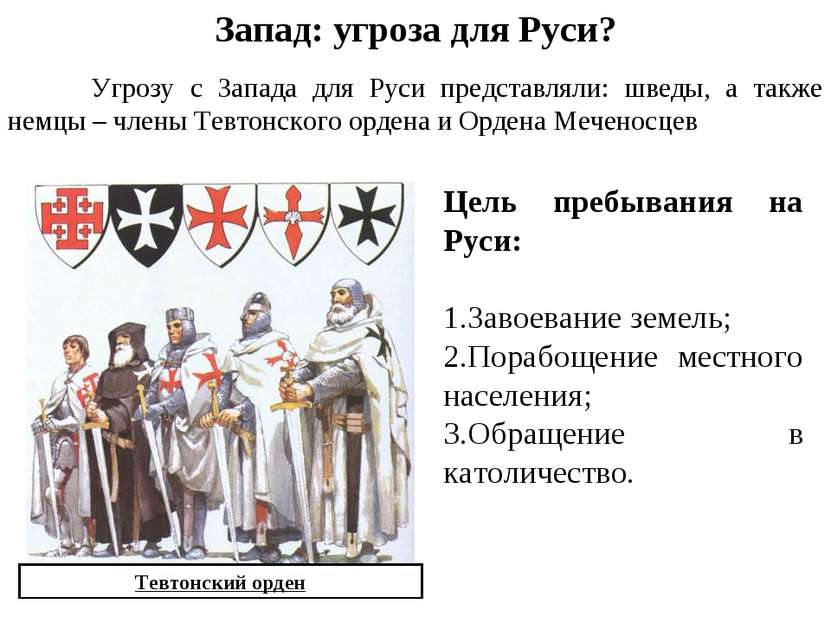

2. Походы крестоносцев .

Опасность исходила не только от Швеции. В конце XII в. папа римский объявил крестовый поход против живших в Прибалтике ливов, эстов и других народов. Их считали язычниками, хотя многие из них уже были крещены в православие. На обращение папы откликнулись немецкие рыцари, мечтавшие о завоевании новых земель. Отряды рыцарей-крестоносцев в 1200 г. высадились в устье Западной Двины. Год спустя они заложили здесь крепость Ригу. Она стала опорным пунктом для завоевания прибалтийских земель. Немецкие рыцари объединились здесь в орден Меченосцев.

Что такое духовно-рыцарский (военный монашеский) орден?

Тогда же на землях между устьями рек Висла и Неман, где проживало литовское племя пруссов, обосновался ещё один немецкий орден — Тевтонский.

В 1219 г. на земле эстов высадились датские рыцари, которые построили крепость Ревель (ныне Таллин, в переводе с эстонского — Датский город).

Завоеватели порабощали местное население, отбирали земли, строили свои замки. На помощь ливам и эстам, которые также платили дань Руси, пришли русские князья. В 1234 г. князь Ярослав Всеволодович одержал крупную победу над немецкими рыцарями под Юрьевом. Вскоре орден Меченосцев потерпел сокрушительное поражение и от литовцев. Остатки меченосцев объединились с Тевтонским орденом. Его восточное отделение стали называть Ливонским орденом.

Разгром русских земель полчищами Батыя вдохновил и немецких крестоносцев на поход на новгородские земли.

3. Князь Александр Ярославич.

В Новгороде в то время княжил 20-летний Александр, сын Ярослава Всеволодовича.

В 16 лет Александр стал новгородским князем. Время его княжения совпало с Батыевым нашествием на Русь. Молодой князь готовил город к защите, но монголы повернули на юг. Тогда же Александр предпринял энергичные действия и по укреплению западных рубежей Новгородской земли, усилил наблюдение за устьем Невы.

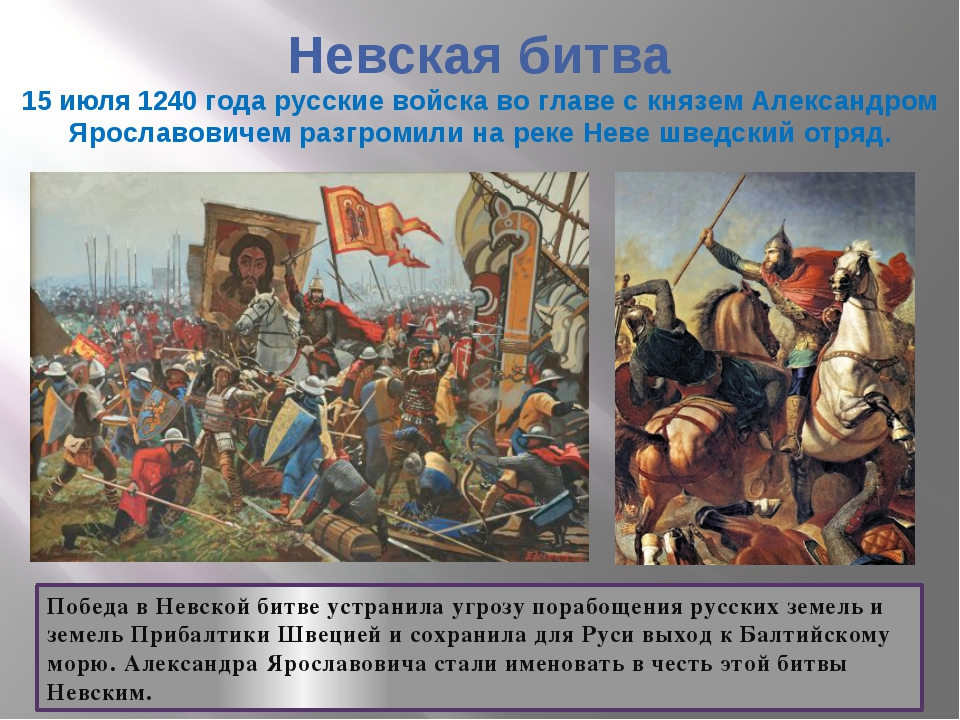

4. Невская битва

В 1237 г. папа римский Григорий IX повелел шведам совершить крестовый поход против русских и финнов. Исполняя папский указ, в июле 1240 г. в устье Невы вошли шведские суда. Часть войск высадилась на левом берегу реки у впадения в неё речки Ижоры и разбила здесь лагерь, остальные воины остались на кораблях.

Командовавший войском Биргер был настолько уверен в успехе, что, по преданию, послал Александру дерзкий вызов:

Дружина Александра вместе с новгородским ополчением совершила стремительный переход к Неве. По пути к ним присоединился отряд из Ладоги.

15 июля 1240 г. русское войско внезапно напало на шведский лагерь. Конные дружинники во главе с Александром ударили по его центру, а новгородское ополчение пробивалось вдоль берега реки и отрезало лагерь от кораблей. Мужественно сражались воины-дружинники и ополченцы из Новгорода и Ладоги. Дружинник Таврило Олексич на коне по мосткам ворвался на корабль, стоявший у берега, и убил шведского воеводу и епископа. Ополченцы, вооружённые топорами, захватили и уничтожили три корабля. Ополченец Савва пробился в центр вражеского лагеря и подрубил шатёр Биргера, что вызвало смятение среди врагов. Сам Александр сразился с Биргером и тяжело ранил его. Шведы, понеся большие потери, в панике пробились к своим кораблям и поспешно отплыли назад.

Русское войско одержало на Неве блестящую победу, за которую народ назвал князя Александра Невским. Успех русских воинов на долгое время отбил у шведов желание воевать против Русской земли.

5. Ледовое побоище

Но неудача шведов не остановила их датских и немецких единомышленников. Летом 1240 г. ливонские рыцари захватили русскую пограничную крепость Изборск, а затем овладели Псковом. Их отряды появились вблизи Новгорода, они грабили купцов и местное население. Но защитить Новгородскую землю было некому, новгородцы, боясь того, что Александр Невский усилит княжескую власть, заставили его покинуть город. Однако вскоре вече упросило Александра вернуться.

Зимой 1241/42 г. князь со своей дружиной и новгородским ополчением освободил Псков, Изборск и двинулся на запад против главных сил врага. Великий князь Ярослав Всеволодович прислал на помощь сыну суздальскую дружину.

Александр решил заманить рыцарей на лёд Чудского озера. Лёд затруднял движение тяжёлой рыцарской конницы, ведь не только всадники, но и кони были скованы тяжёлыми металлическими доспехами. Зато на льду было легче действовать русским дружинникам и ополченцам.

Много воинов ордена было убито и взято в плен. Часть из них бежали с поля боя, но попали на уже подтаявший лёд озера и под тяжестью своих доспехов и коней ушли под воду.

Битва на льду Чудского озера вошла в историю под названием Ледового побоища. Вскоре между Новгородом и Ливонским орденом было заключён мир.

Из старинной летописи :

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замёрзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.

Современный взгляд на ледовое побоище и много картинок для понимания событий .

Ледовое побоище, или битва на Чудском озере — это сражение новгородцев и владимирцев под предводительством князя Александра Ярославича против войска Ливонского ордена, в состав которого к тому времени вошёл орден Меченосцев , в районе Чудского озера. Битва произошла 12 апреля 1242 года. Это было сражение, положившее конец захватнической кампании Ордена 1240—1242 годов.

О численности рыцарей и потерях.

В ливонском историческом источнике упоминается о потере 20 братьев и 6 пленных.

Поэтому, больше всего доверия заслуживают цифры исследователей, которые утверждают, что войско ордена насчитывало около 150 рыцарей, тысячи полторы кнехтов (солдат) и тысячи две ополчения из эстов. Новгород и его союзники смогли противопоставить им около 4-5 тысяч бойцов. То есть значительного превосходства не имела ни одна сторона.

О тяжеловооруженных рыцарях и легковооруженных воинах Александра Невского.

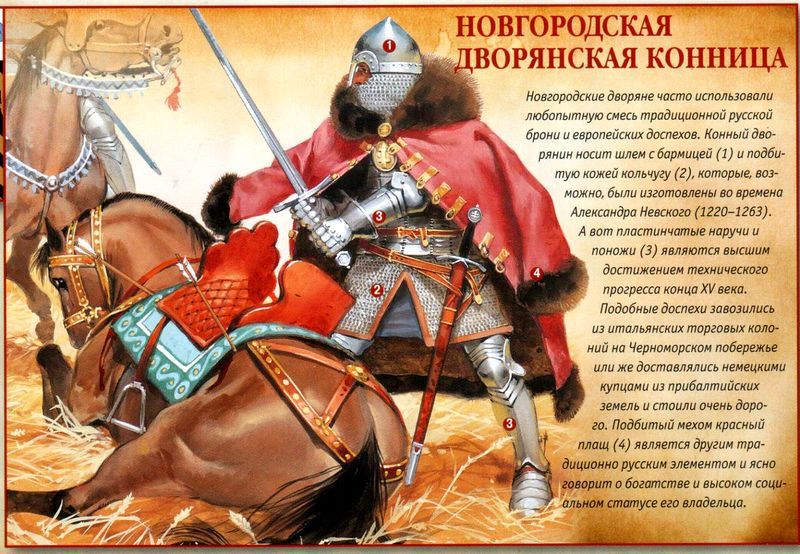

В многочисленных произведениях говорится , что доспехи воина ордена были раза в 2-3 тяжелее русских. Якобы именно поэтому проломился лед на Чудском озере, и часть армии рыцарей просто потонула. В реальности русские и орденские воины были защищены примерно одинаково, и вес доспехов был почти равен. Да и латные доспехи, в которых обычно изображают ливонских рыцарей в романах и фильмах, появились намного позже - в XIV-XV вв. Западные рыцари XIII столетия, как и русские дружинники, надевали перед боем стальной шлем, кольчугу. Их могли усиливать цельноковаными нагрудниками, наплечниками – они защищали грудь от ударов спереди и плечи от рубящих ударов сверху. Руки и ноги воинов закрывали наручи и поножи. Весило это защитное снаряжение килограммов 15- 20. Да и то подобное защитное вооружение имели далеко не все, а лишь самые знатные и богатые, или дружинники князя. Простые новгородские и чудские ополченцы не имели подобного защитного вооружения.

Примерно так выглядел рыцарь .

Рыцарь (слева) , кнехты (наёмные солдаты).

Русский воин - дружинник .

.

Запоминаем новые слова

Ополченцы — воины-добровольцы, вступившие в ряды народного ополчения.

Кнехт - наёмный солдат . ( Европа).

==================

В результате сражений на Неве и Чудском озере был отражён натиск северо-западных соседей на Русь. Она отстояла свои земли и свою веру от посягательств шведских и немецких рыцарей.

==============================

Вопросы

1. Какие цели преследовали немецкие и шведские рыцари в отношении Руси?

2. В чём состояло значение побед русских воинов над шведскими и немецкими рыцарями?

3. Почему Александр Невский стал одним из самых почитаемых деятелей российской истории?

Работаем с картой

1. Пользуясь картой, расскажи о победе русских войск над шведами.

2. Пользуясь картой, расскажи о Ледовом побоище.

Здесь же. из полка Александра явилось шесть мужей храбрых. Один, именем Таврило Олексич, увидев [раненого] королевича, которого тащили под руки, напал на корабль, и въехав по доске до самого корабля, по которой восходили с королевичем на корабль; и побежали от него, а затем оборотились и сбросили его с конём с доски в воду; и Божьей милостью остался невредим и снова напал на них и бился с самим воеводой среди их войска. Второй новгородец, по имени Сбыслав Якунович; этот не раз наезжал на их войско и сражался одним топором, без страха в душе своей, и несколько врагов пало от руки его, и дивились силе и храбрости его. Третий, Яков, родом полочанин, был ловчим у князя; этот наехал на войско с мечом, и похвалил его князь. Четвёртый новгородец, по имени Миша; этот пешим напал на корабли и уничтожил с дружиной своей три корабля. Пятый, из младших дружинников, именем Савва; этот въехал в большой королевский шатёр златоверхий и подсёк столп шатёрный; полки Александра, увидев, что пал шатёр, весьма обрадовались; шестой, из слуг князя, именем Ратмир; этот бился пешим, и окружили его во множестве враги, и от многих ран он скончался.

Насколько это соответствует реальности? Что говорят на это счет факты?

Немалую роль во всей истории сыграло то, что угро-финны обитали по соседству со славяно-русами. Но кем они были? Собирателями, охотниками, рыболовами, но никак не созидателями государства!

В исторической науке так повелось, если не знаешь, кто населял ту или иную территорию в определенный период, назови их угро-финнами. Это как аксиома, не требующая доказательств. Особенно это касается территории северо-запада Руси.

Однажды введенное в оборот допущение, стало многократно повторяться, пока не превратилось в весьма стойкую аксиому.

В официальной науке создана общепризнанная сейчас этническая картина Восточной Европы в древности. Что, якобы, финно-угры мигрировали со своей прародины близ Северного Урала в пределы Восточной Европы не позднее 4 и 3 тыс. до н.э. То есть тысячелетиями финны удерживали за собой некогда освоенные территории от Урала до Ботнического залива. Соседями их с юга выступают носители славянской языковой общности, выделившиеся из этой общности только за 1 тысячу лет до н.э.

И уже принималось за данность: финно-угры жили на нынешней территории обитания изначально. А потом уж здесь появились славяно-русы. Правда, предполагалось все-таки, что финно-угры прибыли на эти земли из-за Урала. А до этого, вроде бы, земли будущей Руси пустовали.

Представить, что на этих землях сразу же после ухода ледника, покрытых тундрой, мог существовать кто-то другой, кроме собирателей кореньев, рыболовов, охотников, коими и являлись финно-угры, казалось, было невозможно. Более того, западные обыватели с легкой руки своих историков убеждены, что смесь существующих уже финнов с пришлыми в конце первого тысячелетия н.э. славянами и дала нынешних русов. (*Прим. Вспомним это же нам пытаются внушить в своей пропаганде "великие укры")

Отчего наши историки так любят финнов? Оттого, что они, кажется, всегда жили по соседству? Но если они жили сто лет назад, или даже 200 лет назад, это не значит, что они пришли на эти земли раньше наших предков. Ну да, существует такая концепция! А не ошибочна ли она?

Как же так? Ведь до 1917 года у финнов собственного государства даже не намечалось.

Присутствие финнов принималось за факт. Хотя детальные исследования региона не проводились. А если проводились, то широкому читателю такие выводы русских ученых известны не были. Например, Вологодская область стала подвергаться детальному археологическому изучению только в 80-х годах XX века. Когда миф о финно-угорском влиянии уже давно был сложен.

И здесь та же ситуация, что и с немцами-дойче – современное положение с наличием на территории Финляндии финнов путают с положением дел одной-двухтысячелетней давности, когда все было абсолютно по-другому.

Как появились на северо-западе Руси финны?

Как отмечают справочники, предками финно-угров являются древнейшие уральцы, прародина которых современной наукой (это на момент 1974 года!) локализуется в период с V по III тыс. до н. э. в северной части Западной Сибири, в районах между низовьями Оби и Уралом. После распада уральской общности финно-угорская ветвь мигрировала на запад и в дальнейшем заняла некоторую территорию к западу от Уральских гор.

Ну и естественно топонимику бассейна Оки традиционно бездумно приписывают финно-угорскому элементу. Это возмутило в 50-х годах XX века даже академика Н.П. Третьякова:

«В нашей литературе, посвященной древней археологии и древней истории финно-угров, установилась одна традиция, с которой необходимо вести борьбу. Любая гипотеза или любой факт, касающиеся вопросов этногенеза, скажем, восточных славян, скифов, или фракийцев, обычно сразу же берутся под придирчивый обстрел критики. От автора гипотезы требуют доказательства, которые не всегда бывают. Что же касается финно-угорской проблематики, то здесь господствует относительное спокойствие. Считается аксиомой, что на севере в лесной полосе издавна жили финно-угры, что этногенетические процессы протекали здесь автохтонно и что здесь, собственно говоря, спорить не о чем. Это, конечно, далеко не так.

Также видный российский финно-угровед Б.А. Серебрянников писал: «Несколько тысяч волго-окских топонимических названий, фигурирующих на карте европейской части СССР, не могут быть объяснены при помощи ныне существующих финно-угорских языков…. Древняя топонимика Карело-Финской, Мордовской и Марийской республик явно свидетельствует, что никаких угро-финнов на этих территориях раньше не было.

А вот мнение исследовательницы Л.П. Грот:

«В северной топонимике имеется много топонимов, происхождение которых не может быть объяснено из финно-угорских языков.

Так что, получается, что топонимика Волго-Окского междуречья (где обязаны были присутствовать финно-угры!) при помощи финно-угорских языков необъяснима.

Вот так – необъяснима! И истоки всей массы топонимов этого ареала, как отмечал ученый, следует искать в балтийских языках. Здесь отмечу, что к балтийским языкам древности относились языки народов, обитавших на южном берегу Балтики, арийских потомков западных славян, в том числе пруссов и ятвягов. Литовский и латышский выделились в отдельные языки, как полагают, только после XI века.

Это же поддержал и В.В. Откупщиков специалист в области индоевропеистики, отметив, что в бассейне Оки – сотни гидронимов балтийского происхождения. А вот финно-угорских гидронимов в этом ареале практически нет.

Доказательств того, что Русь занимала нынешнюю ее территорию за тысячелетия до прихода финнов, великое множество.

Конечно, это топонимика на севере Руси – сплошь и рядом изначально арийская. На территории Руси существовала в доисторические времена развитая цивилизация русов. Приоритет в наименованиях – за русами, хозяевами территорий. Тождество названий рек этого региона с именами из индийского эпоса «Махабхарата, обнаруженное учеными только совсем недавно, не может не удивить. Привожу только несколько из тридцати примеров: Акша – Акша, Апага – Апака, Вараха – Варах, Кумара – Кумаревка, Кушика – Кушка, оз. Рама – оз. Рама, Сома – Сомь, Шива – Шивская и другие.

Нельзя не отметить еще одну черту русов, поскольку это напрямую связано с историей Руси. Это – поразительная терпимость и уживчивость русов с любыми соседями как вне границ обитания русов, так и в этих границах.

Это впрямую относится и к финнам. В силу того, что финны не представляли для русов никакой угрозы, русы и подпускали их так близко, иногда даже вступая в родственные отношения. Но главной государственно-образующей этнической группой русы и оставались.

Когда Петр Первый строил Петербург, он собирал для работы крестьян со всех окрестных деревень, в том числе и из Вологодской области. Эти крестьяне, почуяв неладное, целыми семьями снимались с насиженных мест и уходили на восток, за Урал, подальше от деспота царя. Оставленные ими, прекрасно устроенные поселения заняли, живущие по соседству лопари. Происходило это каких-то триста лет назад.

Любопытную информацию на этот счет дает ДНК-генеалогия, которая показала, что арийские поселенцы обитали на территории Карелии уже очень давно. Археологи обнаружили на Оленьем острове на Онежском озере могильник, возраст которого 7500 лет. По обнаруженным костным останкам удалось установить гаплогруппу (род) его владельца.

У одного мезолитического обитателя Южного Оленьего острова, жившего 8800–7950 лет, была определена Y-хромосомная гаплогруппа R1a, крайне редкого субклада YP1272, оцениваемого в 14 000 лет.

Стало быть, картина однородного финно-угорского мира на севере Восточной Европы в древности, превалирующая в науке, является искусственной.

Она не раскрывает, а затемняет реальный ход исторического процесса на севере Руси. Носители арийских (индоевропейских) языков распространились среди древнейшего населения Восточной Европы задолго до прихода сюда народов уральской языковой семьи.

Читайте также: