Кто угрожал руси с запада хорватия

Обновлено: 02.07.2024

В XII–XIII в. русские княжества на западе граничили с различными племенами, этносами и государствами. Это, прежде всего, эсты, латвийские, литовские племена, немецкие рыцарские ордена и скандинавские государства. Венгрия и Польша, участвуя в русских усобицах, до поры до времени не претендовали на русские земли.

А вот причины давления со стороны скандинавов и немцев имели различные корни и начались задолго до наступления монгольского вторжения.

С прямой или потенциальной угрозой, исходившей от западных соседей в течение XIII в., удавалась справляться непросто, а в ряде мест даже переходить в наступление.

Первое. Города Западной Руси граничили с Польшей и Венгрией, совершая походы за данями против балтских племен ятвягов, жмуди и Литвы, прямо или косвенно становясь союзниками немецких крестоносцев.

Второе. Так совпало, что в это время, с конца XII в. литовские племена вступили в стадию родоплеменной консолидации, которую проходили восточнославянские племена в Х в. Этой стадии соответствует активная внешняя экспансию, что и проявляется, прежде всего, в набегах на соседние, достаточно богатые русские и польские земли, воюя и против орденов (Ливонского и Тевтонского). Русские князья контактировали с литовскими князьями, используя их как наёмников, а русские города охотно приглашали к себе воинственных литовских князей с дружинами.

Таким образом, в XIII в. угроза со стороны Литвы для соседних русских княжеств, конечно, была, но она активно купировалось русскими князями, которые существенно влияли на ситуацию в Литве.

Третье. В XIII в. немецкая военная экспансия в Прибалтике была связана с крестоносным движением.

Первое их наступление в средней Европе было связанно с колонизацией западных славян, посредством их обращения в христианство. Далее, объектом экспансии крестоносцев стали литовские племена, вначале западные, пруссы. Стоит отметить, что часто ордена крестоносцев приходили на территории их экспансии при поддержке, по просьбе или как минимум непротивлении польских (как в случае с Пруссией) и русских (как в случае с территорией современной Латвии и Риги) властей.

К моменту прихода в эти земли воинов-миссионеров, часть прибалтийских и финских племен (совр. Латвия) платили дань городу-государству Полоцку (совр. Беларусь) и Смоленску, а финские племена (восточная и центральная современная Эстония, территория современной Финляндии и Карельского перешейка) – Пскову и Новгороду.

Следует отметить, что, несмотря на наметившиеся размежевания между двумя христианскими ветвями, совсем уж резких противоречий до падения столицы Византии и Православного центра мира – Константинополя, в 1204 г. ещё не наблюдалось. В середине XII в. Византия еще претендовала на возврат Рима под свое управление и формировала свой союз итальянских государств.

Примитивная система эксплуатации с взиманием даней, установленная древнерусскими княжествами в рамках их общественного строя для племен соседних территорий (Эстонии, Латвии, Южной Финляндии), не подразумевала ни уничтожения племенной верхушки, ни создания форпостов там, где выплата даней осуществлялась более-менее регулярно, а там, где дани платились лично князьям, у них не было сил для организации какой-то иной системы управления, кроме как карательных походов:

В то время как ордена, да и скандинавы, вместе с крещением меняли структуру колонизируемого общества на раннефеодальный манер.

Повторюсь, восточнославянские города-государства стояли на стадии соседско-территориальной общины, до феодализма здесь было достаточно далеко, в отличие от западных стран. Под правлением орденов местное население становилось феодальнозависимым крестьянством, в этот разряд попадала даже, хотя и частично, местная знать.

Немецкие крестоносцы создавали сеть рыцарских замков, обеспечивающих покорность эксплуатируемого населения. Отметим, что в процессе колонизации они пользовались не только мечом, но и пряником, например, делали льготный период по выплатам феодальной ренты, устанавливали фиксированные сборы, в отличие от перманентных даней русским князьям.

В это же время скандинавские государства, традиционно совершавшие набеги на земли финно-угров, приняли участие в агрессии в данном регионе, используя идеологические мотивы крещения язычников.

В XIII в. столкновения пограничных русских земель и немецких орденов были неизбежны.

Немецкий шлем. Вторая половина XIII в. Период немецкой экспансии в Померании на западнославянские земли. Померания. Музей немецкой истории. Берлин. ФРГ. Фото автора

Важно отметить, что некая слабость русских земель и достаточно быстрый переход земель русских данников под власть орденов и епископов связаны с тем, что русские города-государства, во-первых, находились на той стадии, когда захват иноплеменных областей не представлялся им необходимой целью, когда можно было обойтись получением перманентной дани, в отличие от раннефеодальных немецких орденов, для которых именно приобретение земель с феодальнозависимым населением было естественной и основной целью – по факту.

Так, бывший русский форпост в Эстонии – Юрьев (современный Тарту) был взят меченосцами задолго до монгольского вторжения: первый раз – в 1212 г., второй – в 1224 г. Первая экономическая блокада Новгорода со стороны западных союзников произошла в 1229–1230 гг. А формальной причиной немецких вторжений в Псковскую землю стало родство князя Владимира Мстиславовича со знатью Дорпатского (Дерптского) епископства и их претензии на Псков, вначале с целью вернуть стол сыну Владимира – Ярославу, а потом и с целью подчинить Псков себе напрямую.

Кульминация экспансии орденов и союзных им скандинавов совпала с монголо-татарским погромом русских земель в 40–60-х годах XIII в., несмотря на то, что Ярослав Всеволодович в 1234 г. нанес ощутимый удар меченосцам Эстонии в битве при Эмайыге (Омовже).

Эти успехи не имели принципиального значения, хотя и временно подрывали силы противника: против спорадических акций общества периода территориальной общины действовало классовое феодальное общество, система которого имела существенные организационно-технологические преимущества.

С точки зрения европейского средневекового общества, земли язычников считались ничьими, тот факт, что русские княжества брали здесь дани, в расчет не принимался.

Крестовый поход против язычников Финляндии был объявлен в 1237 г. В связи с чем, опережая всех, на территорию данников Новгорода – Ижору, финно-угорское племя, обитавшее на реке Неве, двинулись шведы. По факту это был шведский набег, так как молодой Александр Ярославович разбил прибывших захватчиков в знаменитой Невской битве 22 июля 1240 г. силами собственной дружины, при поддержке некоторых воев из Новгорода и Ладоги, участие всего новгородского ополчения не понадобилось.

Меч в ножнах. XIII в. Псково-Изборский музей заповедник. Фото автора

Не преуменьшая исторического и политического значения победы Александра, прозванного после неё – Невским, следует понимать, что это было локальное сражение.

В 1241 г. в рамках концепции по крещению всё той же Ижоры, мощные силы немецкого ордена при поддержке одной из городских партий захватили Псков. Партия эта в последующей историографии подавалась как предатели. Отметим, что города-государства и городские партии часто привлекали внешние силы.

Александр Ярославович с дружинами северо-востока Руси и новгородцами освобождает Псков от немецкого гарнизона, выгоняет немцев из Ижорской земли, и даёт битву 4 апреля 1242 г. на берегу Чудского озера.

Это вторая победа Александра Ярославовича, ставшая символом русского оружия и победы над западной агрессией. Но такое осознание этого события произошло позднее.

Обратим внимание на несколько важных факторов.

Во-первых, немцы впервые захвали крупные русские города Изборск и Псков, и битва, последующая после их изгнания, была сама по себе крайне важна.

Во-вторых, Чудская битва укладывается в рамки сражений XIII в. на северо-западе Руси. Она равна или даже уступает победе отца Александра в битве при Эмайиге и сравнима с битвой при Раковоре в 1261 г. Но о ней нельзя говорить, как о сражении, которое нанесло непоправимый ущерб ордену.

Следующее крупное столкновение и сражение произошло в 1268 г. при Роковоре (территория совр. Эстонии), немецкие хронисты, как всегда, преувеличили количество воинов со стороны Руси, возможно, русское воинство было более многочисленное, но, конечно же, не в разы. В русской историографии принято считать победителями русских, немецкая хроника пишет о своей победе, однозначного мнение нет. Ответный поход немцев и датчан к Пскову ничего не дал.

Пограничные столкновения и пограничные набеги с обеих сторон продолжались постоянно и позднее, но к концу XIII в. военное давление на русских рубежах падает.

Русский шлем. XIII–XIV вв. Городецкий историко-художественный музейный комплекс. Фото автора

Стоит сказать, что даже после взятия крестоносцами столицы восточного христианства Константинополя в 1204 г., столкновения между русскими княжествами и западными соседями, прежде всего, носили характер пограничных войн за материальные ресурсы, а не за веру. Хотя мотив веры присутствовал.

Нисколько не преуменьшая значимость военных побед русского оружия и последующее агитационное (в очень хорошем смысле этого слова) значение этих побед для роста самосознания народа, следует отметить, что эти угрозы в XIII в. ни в какой степени нельзя сравнить с монголами.

Вопрос о противопоставлении монголов и западных захватчиков или о том, кто был страшнее для Руси в XIII в., возник значительно позднее. На него существенно повлиял факт взятия турками-мусульманами Константинополя в 1435 г. с его вопросом, который открыт и сегодня: что лучше – чалма или папская тиара, а также последующие столкновения с западными соседями в период Ивана Грозного, когда и произошла канонизация Александра Невского.

Но такой дилеммы в XIII в. для русских земель не было. Военное превосходство русских на западе и северо-западе Руси, было если не абсолютное, то весьма очевидное.

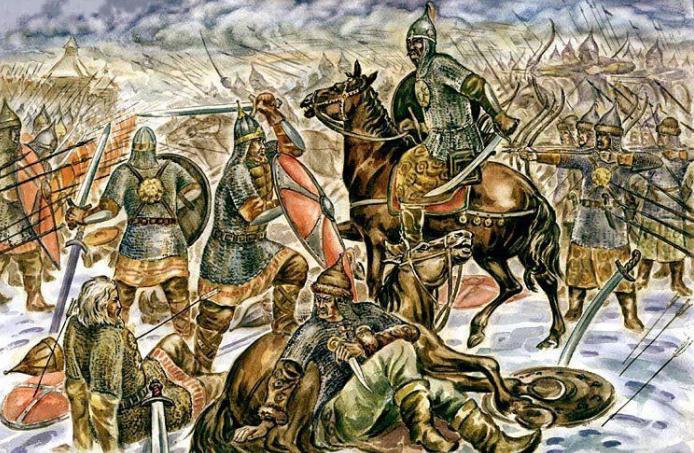

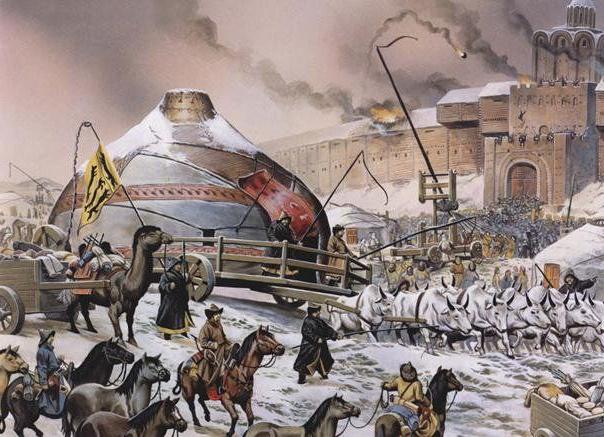

Схватка русских с татарами. XIII век. 1916. Художник Сергей Архипов. Военно-исторический музей артиллерии. Инженерных и войск связи. СПб. Фото автора

Конечно, в условиях установления татаро-монгольского ига, потеря даней с балтских и финских племён была существенной проблемой для ряда русских княжеств, но процесс этот начался, как мы видели, задолго до монгольского вторжения: скандинавские, но в особенности немецкие, крестоносцы смогли захватить и закрепить за собой земли Прибалтики.

Иная ситуация сложилась с татаро-монгольскими захватчиками, военное преимущество которых было абсолютным.

Русь Владимирская и владения князя Миндовга противостояли начавшему набирать силу тевтонскому Ордену. Александр Невский и князь-литвин могли положить конец укреплению немецкого влияния в Прибалтике. Но союз русичей и литвинов не состоялся из-за смерти князя Александра и Миндовга. Затем последовала большая смута, когда наследники литвинского князя делили земли и власть. Некоторых литвинов распря заставила бежать на восток. Так поступил князь Довмонт, который нашел место в Пскове. На службе псковской торговой республике Довмонт проявил себя удачливым полководцем. Он крестился по православному обряду и с 1265 года совершил ряд набегов на запад, чтобы защитить псковские уделы.

Князь Довмонт -- защитник Пскова

Между тем в Прибалтике закрепились датчане, которые располагали на севере селениями Ревелем и Раковором, выстроив свои замки. В центре Ливонии и на ее юге господствовали тевтонские рыцари. Но феодальная карта была чрезвычайно пестрой. К примеру. Дерпт принадлежал ливонскому архиепископу, но замок в Вендене и Феллин уже являлись владениями братьев-рыцарей. Тевтонцы и епископ ссорились и нередко грозили друг другу военной силой. Но при посредничестве папы римского епископ и рыцари (немцы и датчане) кое-как пришли к согласию. Их объединяло желание приобретать земли на востоке, откуда надо было выбить конкурентов — новгородцев и псковичей.

В военной истории Руси 13-го века основное место отводится сражению на Чудском озере. Раковорская битва остается в тени побед Александра Невского. Долгое время в советской исторической науке Ледовое побоище ставилось гораздо выше. Возможно, из-за того, что в Раковорской битве деятельное участие принимал выходец из Литвы князь Довмонт Псковский. А между тем поход 1268 года по масштабам превосходил Ледовое побоище и имел далеко идущие последствия.

Повод и истинные причины

После поражения на Чудском озере крестоносцы на время оставили попытки экспансии северо-восточного соседа. Но к 60-м годам 13 века у границ Руси сложилась угрожающая ситуация. Земли Ливонии и Латгалии (современная Эстония и Латвия) оказались поделены между католическими анклавами.

Основная территория принадлежала Ливонскому и примкнувшему к нему Тевтонскому орденам. Северная часть Ливонии, в том числе город Ревель (бывший русский Колывань), крепости Реквере и Раковор, находилась под властью датчан. Прочие земли были поделены между ливонскими епископами.

Извечная борьба за власть, земли, материальные блага приводила к столкновениям, даже военным стычкам. Однако к 1260 году противоречия были устранены, а сферы влияния поделены. Анклав обратил внимание на восток, где очень заманчиво выглядели торговый центр Руси – Новгород и зажиточный Псков.

Не решаясь открыто вступить в битву, анклав утвердил план: вынудить новгородцев выступить первыми. Роль провокатора досталась Дании, притеснения купечества, разграбление торговых путей не могли остаться незамеченными. Как только новгородская дружина подойдет к крепости, казавшейся со стороны слабой и беззащитной, появятся союзники – Ливонский орден и войска епископов.

Два похода на Раковор

Второй поход был спланирован и организован более тщательно. В нем приняли участие семь князей:

- Дмитрий Переяславский – сын Александра Невского;

- Братья Святослав и Михаил Ярославовичи;

- Юрий Андреевич – племянник Невского князя;

- Константин Ростовский;

- Князь Псковский Довмонт;

- Князь Ярополк.

Новость о готовящемся походе распространилась быстро. В Новгород прибыли послы ливонских епископов с предложением мира. Целуя крест, епископы клятвенно обещали от имени ордена не вступать в сражение. Объединенная армия северорусских княжеств выступила в поход 23 января 1268 года.

Рать русских князей атакует неприятелей

Ход Раковорской битвы 1268 года

Битва предположительно произошла близ села Махольм на берегу реки Пады в 20 км. от Раковора. 18 февраля 1268 года русская рать перешла речку, встретившись не только с датчанами. Большую часть вражеского легиона составляли рыцари ордена и войска епископов, именно тех, что клялись соблюдать нейтралитет.

Основной удар был направлен в центр новгородской дружины, которой командовал Юрий Андреевич. Отчаянно сопротивляясь новгородцы долго удерживали противника, но в какой-то момент враг прорвался. Строй дрогнул, подоспевшая подмога из ливонцев зашла с тыла и уничтожила обозы с осадным вооружением. Князь Юрий покинул поле боя, спасаясь бегством. Гораздо успешнее шли дела на флангах. Епископское войско потерпело поражение вскоре после атаки. Датчане также обратились в бегство, укрывшись за стенами Раковора. Князь Довмонт продолжил преследование неприятеля.

Дмитрий Александрович, видя тяжелые потери новгородцев, собрал вокруг себя оставшиеся войска и ударил с фланга. В конце концов рыцари уступили. Новгородская летопись сообщает, что врага преследовали по трем дорогам, так как от множества трупов коням негде было ступить. Осадив Раковор, русская рать несколько дней простояла под стенами крепости. Но обозы с орудиями были потеряны, взять крепость не удалось.

Бой с европейскими рыцарями-крестоносцами

Итог сражения

Основная цель похода не была достигнута. Взятия замка Раковор не произошло, а точные потери с обеих сторон сейчас оценить невозможно. Но Новгород, как и Псков, остались непокоренными городами-республиками со свободной торговлей. А главным итогом битвы стало подписание мирного договора, согласно которому крестоносцы не беспокоили своих соседей более 30 лет.

В год уничтожения Киева (1240), древнерусской столицы и одного из крупнейших городов Европы, в устьях Невы высадились шведы. Одновременно под ударом крестоносцев оказался весь Северо-Запад Руси – Псков, Изборск, Новгород. С начала 50-х годов XIII века принявший католичество литовский князь Миндовг, пользуясь покровительством римского папы, начнет наступление на юго-западные русские земли.

Решительный отпор, данный Александром Невским всем попыткам католического Запада утвердиться в землях восточных славян, выглядит едва ли не единственно правильным решением. И остается только удивляться его гениальной прозорливости, мужеству и последовательности. Князь, родившийся 800 лет назад, в отличие от многих политических деятелей России 90-х годов ХХ столетия, не сомневался в том, что политика разоружения и роспуска военных блоков только распаляет захватнический аппетит Запада.

Поражает и историческая устойчивость этой звериной психологии, уже более полутора тысяч лет удерживающейся на территориях распространения западных ветвей христианства. Это ее проявления, дожившие до ХХ столетия, сделали возможным совершение одного из самых бесчеловечных и масштабных преступлений в мировой истории, когда на уничтожение и мучительную смерть от удушья в газовых камерах был приговорен целый народ.

Несмываемым пятном на совести католического Запада останется нападение крестоносцев в 1240–1242 годах, т. е. в момент монгольского погрома Руси, на страну, заслонившую собой Европу от тотального разорения. И это несмотря на то, что вторжение Батыя в Юго-Западную и Центральную Европу вроде бы создавало благоприятные условия для сближения церквей, а возможно, и германского, и славянского мира в целом хотя бы в интересах совместной обороны. Во всяком случае, на Лионском соборе 1245 года папа Иннокентий IV говорил о монгольской опасности и необходимости всехристианского объединения для организации мероприятий по совместной защите и обороне.

Цивилизационный выбор

Союз с монголами облегчал и решение ближневосточных проблем. Рим продолжала тревожить Никейская империя, в середине сороковых годов едва не отвоевавшая Константинополь. Латинская империя нуждалась в защите от турок-сельджуков. Для организации переговоров нетрудно было найти и предмет заинтересованности ордынских дипломатов. В конце концов союз католического Запада и православного Востока мог обернуться катастрофой для монгольского владычества, и в Орде это понимали не хуже, чем в Риме.

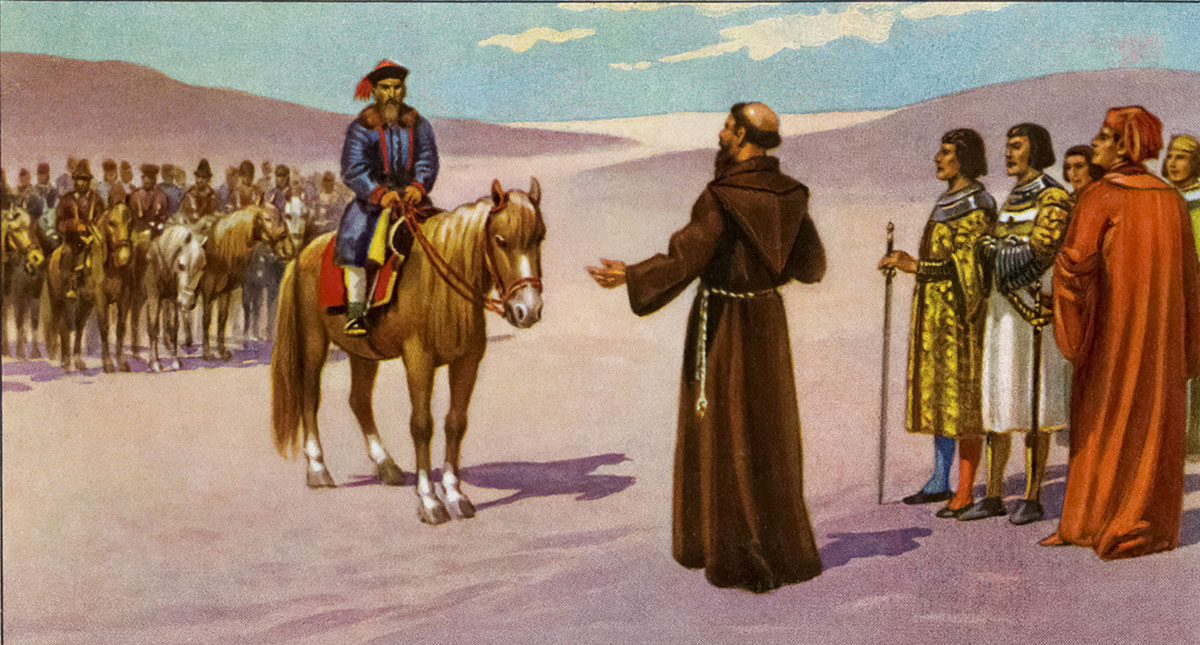

В борьбе с Россией католический Запад пытался договориться даже с Ордой, куда ездила на переговоры миссия францисканца Плано Карпини

Lebrecht Music & Arts/Vostock Photo

В свою очередь, Орда зорко следила за развитием событий в Европе. Нашествие монголов не привело к их оседанию на землю. Иссеченная множеством рек и непроходимыми лесами Русь не годилась для расселения кочевников. Но желание сохранить на длительный срок свое господство требовало тонкой дипломатической игры, сводившей на нет любую попытку создания антиордынского союза в Европе. Поэтому предложения Запада в Орде встретили сдержанно, но с нескрываемым интересом. В конечном итоге два завоевателя не без борьбы договорились. Юго-Западная Русь вошла в орбиту влияния католических государств, а Северо-Восточная – Золотой орды.

Князь Даниил Галицкий

The Picture Art Collection/Vostock Photo

Итак, программы возрождения отечества Даниила Галицкого и Александра Невского: действительно ли они так несовместимы и цивилизационно противопоставлены друг другу? Была ли у них реально возможность выбора?

Для Даниила реальность была несколько иной, чем в землях Руси Владимиро-Суздальской. Галичина и Волынь на всем протяжении юго-западной, западной и северо-западной границы находились в окружении враждебных католических государств. Поэтому и отношение к Западу здесь объективно было иным, чем на северо-востоке. С другими внешнеполитическими реальностями приходилось считаться князьям юго-западных территорий. Конкретные переговоры с папской курией о возможности организации совместного похода против кочевников начались еще в 1245 году.

Как и прежде, наместник престола св. Петра обещал помощь небезвозмездно. Плата везде одна и та же: переход в католическую веру, прием папских легатов и миссионеров и, конечно, земли, крепостные крестьяне, деньги. Даниил вроде бы склонялся к возможности унии (оговаривая, правда, ряд принципиальных льгот, в том числе и запрет на приобретение земельной собственности на Руси крестоносцами), но лишь при условии реальной помощи. Естественно, что в силу слишком уж разных интересов договориться не удалось.

Тем не менее с начала 50-х годов Даниил предпримет еще одну попытку воспрепятствовать наметившемуся сближению Рима и Каракорума, развернув новый виток переговоров с курией. И понять галицкого князя можно. К проблеме урегулирования отношений с Ордой, римским престолом, Венгрией, Чехией, Польшей добавляется еще одна – агрессия Литовского княжества. Сразу после нашествия Литва начинает организовывать захватнические походы в западные и юго-западные русские земли.

Литовский князь Миндовг

Heritage Image Partnership Ltd/Vostock Photo

Стремясь обезопасить себя от Тевтонского ордена на Западе и развязать руки для завоеваний на юго-востоке, литовский князь Миндовг принял в 1251 г. католичество. В Риме ликовали. Папа Иннокентий IV незамедлительно венчал князя королевским венцом и приказал магистру Ордена оказывать новоиспеченному христианскому королю всяческое содействие. Взяла на себя римская курия и покровительство над политическими планами Литвы относительно спорных земель вдоль северной границы Галицко-Волынского княжества. Замыкая враждебное кольцо, папа добился ослабления влияния Даниила и в Центральной Европе, в частности в Австрии.

Не дал плодов и наметившийся союз двух русских великих княжений. Страшная Неврюева рать, обрушившаяся вскоре на Владимиро-Суздальскую Русь, и нашествие орды Куремсы на Русь Юго-Западную показали преждевременность открытой вооруженной борьбы против ига. Только оружие дипломатии могло дать сколько-нибудь значимые результаты. В таких условиях Даниил испробовал последнее средство – принял королевскую корону. Но это не привело ни к унии, ни к совместному крестовому походу. Планы союза с католическим Западом рухнули окончательно.

Битва за митрополита

Что касается политики Александра Невского, то необходимо помнить, что не о союзе с Ордой помышлял он – о мире, мире даже такой тяжелой ценой, как иго, но во имя будущих генеральных сражений с поработителями. Именно в этом направлении совместно действовали владимирский князь Александр и киевский митрополит Кирилл.

Митрополит Кирилл – заметная фигура не только в истории Русской православной церкви, но и всей российской государственности. Поэтому о нем самом и той исключительно важной политической роли, которую ему довелось сыграть, следует сказать особо.

Поход монгольской рати против Юго-Западной Руси оказался менее разорительным. А искавший помощи в Польше и Венгрии князь Даниил Романович вовсе избежал столкновения с Батыем. В 1238 году он владел и столицей митрополии – Киевом. Поэтому вполне логично, что инициативу избрания митрополита взял на себя князь Галицко-Волынской земли. Однако утвердить своего кандидата в митрополиты Даниилу удалось не сразу.

Отстранение второго претендента происходило значительно сложнее. Для того чтобы положить конец его духовной карьере, Даниилу пришлось пройти сквозь битву против Михаила и Ростислава Черниговских, победа над коалицией которых, поддержанной польскими и венгерскими отрядами, состоялась в 1245 году.

О жизни и деятельности Кирилла до его поставления в митрополиты нам достоверно ничего не известно. Ипатьевская летопись, рассказывая о событиях в Юго-Западной Руси, называет некоего Кирилла, печатника князя Даниила Галицкого, не раз выполнявшего его военные и дипломатические поручения. В специальной литературе вопрос о том, являются ли печатник и митрополит одним и тем же лицом, не решен окончательно.

Неотложных дел требовали и проблемы восстановления церковной жизни. Свое пастырское служение Кирилл начал с самостоятельного объезда всех епархий. Необходимо оценить урон от нашествия на местах и попробовать восстановить уцелевшее. Вообще, Кирилл стал первым и чуть ли не единственным митрополитом, несшим службу не на своей кафедре, а в постоянных разъездах по митрополии.

Цель: подвести учащихся к пониманию причин победы русского народа в борьбе с немецкими рыцарями-крестоносцами, шведскими феодалами, формировать умения на основе анализа исторической карты, событий, делать выводы, использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, выявлять существенные черты события, устанавливать причинно-следственные связи, высказывать свои суждения по проблеме, давать оценку событию; воспитывать любовь к Родине, чувство гордости и уважение к защитникам Отечества; понимать, что защита Родины - долг каждого гражданина.

Тип урока – формирование новых знаний.

Форма урока – комбинированный с элементами лабораторной работы

Технологии – проблемного обучения, диалоговая

Методы: наглядно-иллюстративный, частично - поисковый, исследовательский

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная

ПЛАН УРОКА.

- Вторжение крестоносцев в Прибалтику.

- Невская битва

- Ледовое побоище.

Ход урока.

Учитель. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами на уроке присутствуют гости, поздоровайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Я хочу пожелать вам активной и плодотворной работы на уроке, успехов на пути открытия новых знаний, а в конце занятия вы сами оцените свою деятельность.

1 этап. Актуализация опорных знаний.

Сегодня на уроке вам предстоит выступить в роли исследователей. И первое, что мы с вами должны сделать – определить тему урока. Открыли учебники на стр. 130

- как называется карта на стр.130? ( Б/Б Руси против иноземных захватчиков в первой половине 13 веке.)

- О чём нам говорит название карты? Какую информацию оно несёт?

- Внимательно изучите легенду карты, что вы скажите о положении русских земель в этот период, в 13в?

- Скажите, пожалуйста, а с кем пришлось бороться русичам в первой половине 13 в.?

- Только ли м-т стремились завоевать русские земли? Откуда и над какой русской землёй нависла новая угроза? Какого цвета стрелочки, кому они принадлежат, посмотрите внимательно по легенде карты?

- Сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Запись на доске темы урока.( слайд №1)

- И так, в то время как монголо-татары прошли огнём и мечом по русским землям, и не успели ещё русичи прийти в себя от этого страшного нашествия, как на северо-западе появилась новая страшная угроза со стороны немецких рыцарей, датских и шведских феодалов.

Исходя из темы урока, сформулируйте цель:

узнать как боролись русские люди с новыми захватчиками, чем закончилась эта борьба .

Нам с вами предстоит также решить важную проблему:

Почему во второй четверти XIII в. удалось отстоять северо-западные рубежи Руси в то время, как не смогли противостоять м-т нашествию?

( Слайд№ 2)

Слайд №3 Учитель акцентирует внимание на плане урока.

Эвристическая беседа с целью актуализации опорных знаний:

Рассказ учителя с использованием карты.

Восточно-европейские земли давно привлекали внимание шведских и датских феодалов своими богатствами. Эти земли интересовали и католическую церковь, которая стремилась распространить своё влияние на восток Европы. В начале 13 в. нем., датские и шведские феодалы начинают проникновение в Прибалтику. Датчане основали замок Ревель (Таллин), шведы захватили остров Эзель.

В 1201 г. немецкие рыцари основали крепость Ригу, где в 1202 г. был основан Орден ( что такое орден?) меченосцев. В 1237 г. возник Ливонский орден — главная опора Ватикана в Восточной Европе

Таким образом, мы видим с вами, насколько близко подошли немцы к границам русских земель, а с захватом Изборска и Пскова в 1240 году прямая угроза нависла над Новгородом. В Новгороде в это время княжил Александр Ярославович, он был ещё молод, ему было всего только 20 лет.

Но немецкие крестоносцы были не единственными, кому нравились богатые Новгородские земли.

Вспомните, кто же ещё угрожал Новгороду? Хотел завоевать его богатые земли? Кто выступил первым, посмотрите по карте, битвы обозначены крестиком и стоит дата.

И так, первыми выступили шведы. Давайте с вами посмотрим, как произошла встреча шведских феодалов с новгородцами и чем закончилась.

1гр.работает с документом в учебнике, стр147-148

Ваша задача найти ответы на вопросы:

- Какие земли хотели захватить шведские феодалы?

- Что собой представляло шведское войско, из кого состояло?(доказать текстом документа)

- Какие силы собрал Александр? У кого было численное преимущество?

- - Какой момент выбрали шведы для вторжения в Новгородскую землю и почему? Почему они были уверены в победе?

2 гр. Задание. Составить рассказ о начале битвы, используя материал учебника и схему на стр.144 по плану:

- Дата и место сражения( показать на карте)

- Где расположили свои войска шведы?

- Как действовал Александр?

- Чем закончилась битва?

3, 4 гр. По документу рассказать о том, как сражались новгородцы (привести не менее 3-х примеров)

«В полку великого князя Александра оказалось 6 мужей храбрых, которые вместе с ним мужественно сражались. Первый, Гаврило Алексеич, наехал на корабль и увидел королевича и поехал по сходням до самого корабля, и все бежали перед ним, а возвратившись обратно, бросили его вместе с конём со сходен в море. Божиим же заступничеством он вышел невредим и, опять напавши, ожесточенно бился с самим воеводою посреди полка шведов, и тут был убит воевода шведов Спиридон и епископ их. Второй же новгородец, именем Сбыслав Якунович, много раз нападал, бился одним топором, не имея страха в сердце, и несколько человек пало от руки его, и все подивились его силе и храбрости. Третий же — Яков Полочанин, бывший ловчим у князя (Александра), напав на полк с мечом, ожесточённо сражался, и похвалил его великий князь.

Фронтальная работа с целью проверки понимания происходящих событий:

- Почему новгородцы, руководимые князем Александром, победили в битве со шведами?

- Какое название получила битва и почему?

- Какие качества Александра проявились в этой битве? Какое прозвище получил Александр после Невской битвы?

- Невская битва не принадлежит к числу крупных сражений. . Подумайте, почему ей придаётся такое большое значение?( . Победа Александра предотвратила попытки шведов закрепиться на берегах Невы и Ладожского озера ) Слайд№7

Учитель. Давайте ещё раз обратимся к карте. Кто опять решил завладеть новгородскими землями?.

Поражение шведов на реке Неве не остановило немецких рыцарей. С огромными силами они двинулись на Русь. В 1240 году крестоносцы захватили Псковскую землю(показ по карте),а затем вторглись и в новгородские земли, построив крепость Копорье, откуда совершали грабительские набеги, мешая торговле Новгорода. А где же был Александр, защитник земли Новгородской? Вскоре после Невской битвы Александр рассорился с новгородцами, которые боялись усиления княжеской власти, и ушёл к отцу в Переяславль. Ввиду немецкой угрозы вече вновь пригласило Александра, для которого защита родной земли была превыше всего. Борьбу народа против врагов снова возглавил Александр Невский. На помощь ему пришло Суздальское княжество

В 1241 г. Александр Невский отбил у немцев Псковскую землю, и стал искать сражения с главными силами Ордена.

Послав несколько разведывательных отрядов, Александр выяснил, что немцы идут к Псковскому озеру (показ по карте). Здесь, в протоке между Псковским озером и лежащим севернее Чудским озером, у острова Вороний камень решено было дать сражение.

1.Почему нашествие немецких рыцарей представляло собой большую угрозу, чем монголо – татарское?

Хан Батый жесток и лют, разоряет земли.

Губит нас проклятый враг, грабит нас безбожно,

Но от хана как-никак откупиться можно.

Дань заплатим. Спору нет, стянем пояс туже.

Но ливонец – наш сосед, дело тут похуже!

Вот теперь не отбери у ливонца Пскова,-

Доберутся до Твери, Суздаля, Ростова.

А захватят города и начнут селиться,

И прости-прощай тогда, Русская землица!

Ребята отвечают на поставленный вопрос.

Вот оно идёт, идёт, лязгом угрожая,

Солнца утренний восход в латах отражая.

И с крестами на груди, на тяжёлых латах,

Два ливонца впереди -два быка рогатых.

Два ливонца-первый ряд, Во втором – четыре,

В третьем – шестеро стоят, с каждым рядом – шире.

По двенадцати в ряду, а рядам нет счёта.

Меж рядов, не на виду, кроется пехота.

Подвигался этот строй в ледяном сверканье,

Увидав перед собой эту силу в латах,

Выходили в смертный бой на врагов проклятых.

И с дружиной наравне, мужики в овчинах,

Кто пешком, кто на коне, даже при дубинах.

Вот как суздальская рать с немцем в бой вступала.

Надо было устоять во что бы то ни стало!

Он идёт наперерез пехотинцам нашим.

Чтоб разрезать пополам войско на две части.

и не сладить нипочём с этой силой дикой:

рыцарь сверху бьёт мечом и пронзает пикой…

но когда внедрился в тыл алый крест зловещий,

и пришла в смятенье та рыцарская сила:

Грохот, ржанье, стон и крик, наши жмут сильнее,

А ливонец не привык получать по шее.

Как? Куда теперь бежать в панцире пудовом?

Или, сняв его, дрожать, на пути ледовом?

И по льду семь вёрст пешком, в плен дружиной взяты,

Шли ливонцы босиком, побросавши латы…

2 .Как были вооружены немецкие рыцари? Как назывался их порядок построения войска, почему? Что составляло основную силу рыцарского войска?( использовать иллюстрации)

3. Что собой представляло новгородское войско? Из кого состояло? Как было вооружено? Как называется воинское соединение, состоящее из простых мужиков: крестьян, ремесленников? ( иллюстрации)

-Каким было построение русского войска? стр.146, посл. абзац

-4 . На чьей стороне было преимущество? Почему?

- Как началась битва?

- Когда в сражение вступил князь со своею дружиной? В какой момент битвы?

Ребята, а каких сведений нам ещё недостаёт, (дату)чтобы сложилось законченное представление о битве? –найдите в учебнике, стр.146

- Чем закончилась битва?

Фронтальная работа с целью проверки понимания происходящих событий:

- Как называлось сражение на Чудском озере? ( Ледовое побоище)Почему побоище?( На льду проходило, много погибло)

- Почему русские победили в сражении на Чудском озере?

- Какое значение имела победа на Чудском озере? ( В результате победы Александра Невского на Чудском озере Орден вынужден был прислать в Новгород послов и отказаться от агрессивных замыслов по отношению к Руси. Победа над крестоносцами пресекла попытки утвердить на Руси католицизм.)

По преданию Александр Невский обратился к народу со словами:

Слова А. Невского стали своего рода заветом грядущему поколению.

Как русский народ выполняет этот завет?

И так, чем закончились вторжения шведских и немецких феодалов в Новгородскую землю?

Почему во второй четверти XIII в. удалось отстоять северо-западные рубежи Руси в то время как не смогли противостоять м-т нашествию?

Запись в тетрадь как вывод: слайд№

1. Полководческий талант А.Невского.

2.Мужество и героизм русских воинов.

3.Слаженность в действиях новгородской и суздальской дружин и новгородского ополчения.

4.Масштаб нападения меньше, чем м-т.

Выполнение заданий в рабочем листе

Проверка в парах, а затем правильные ответы на слайде

А теперь посмотрите на критерии самооценки и попробуйте оценить свою деятельность на уроке и поставьте себе отметку в рабочем листе, рабочий лист сдайте.

Спасибо за урок, до свидания

Если остаётся время, если нет, то даётся как домашнее задание:

- В чём состоит заслуга Александра Невского, почему его до сих пор чтят в России и память о нём увековечена?

- Какие вы знаете произведения об этом удивительном полководце?

Слайды с орденами.

Потомки чтят память Александра Невского. Так, Петр I приказал перенести прах Александра Невского в Петербург и захоронить в Александро-Невской лавре.

Как вы думаете, почему именно в гг. ВОВ был учреждён орден имени А.Н?

7 сентября 2010г. указом президента Р.Ф. был учреждён орден А.Н. и стал общегражданской наградой,

Спасибо за урок, до свидания.

Рабочий лист ученика _____________________________________

Задание 1. Шведские феодалы и рыцари-крестоносцы вторглись в русские земли с целью (возможно несколько вариантов ответа):

а) обратить русских в католическую веру;

б) помочь населению избавиться от монголо-татарской зависимости;

в) завоевать богатые земли Новгорода и Пскова;

г) превратить русских людей в своих работников.

Задание 2.

а) запиши дату Невской битвы ______________________________________

Задание 3. Отметь, в чем проявилось полководческое искусство Александра Ярославича в Невской битве (цифры обведите кружочком и выпишите на специально отведенной строке).

- Заранее разведал расположение войск противника и его планы.

- Использовал тактику засады.

- Внезапно напал на лагерь противника.

- Преградил противнику отход к кораблям.

- Использовал прием обманного отступления.

- Умело использовал особенности местности.

- Скоординировал действия княжеской дружины и новгородского ополчения.

- Скоординировал действия суздальской дружины и новгородского ополчения.

- Хорошо изучил боевые приемы противника.

Задание 4.

а) Запиши дату Ледового побоища __________________________________

б) На берегу какого озера произошла битва _____________________________

в) Отметь, в чем проявилось полководческое искусство Александра Невского в битве на Чудском озере (выбери правильный ответ из задания 3 и выпиши на специально отведенной строке )

Задание 5. В чем историческое значение борьбы русского народа с западными завоевателями?(выбери правильный ответ)

В разные годы в прошлые века иностранные завоеватели не раз пытались покорить Русь, а она стоит, несломленная, и по сей день. Трудные времена на русской земле возникали в истории не раз. Но такого, как в 13 веке, тяжелого периода, угрожавшего самому существованию государства, не было, кажется, ни до, ни после. Нападения велись и с запада, и с юга различными агрессорами. Настали трудные времена на русской земле.

Русь в 13 веке

Что собою она представляла? В начале 13 века Константинополь как центр духовности уже утратил свое влияние. А некоторые страны (например, Болгария, Сербия) признают власть и главенство католичества. Оплотом православного мира становится Русь, тогда еще – Киевская. Но территория была неоднородна. Перед нашествием Батыя и его орды Русский Мир представлял собой несколько княжеств, соперничавших за сферы влияний между собой. Междоусобица раздирала родственников-князей, не способствовала организации одного сплоченного войска, способного оказать достойное сопротивление захватчикам. Это и подготовило почву для того, чтобы случились трудные времена на русской земле.

Нашествие Батыя

В 1227 году уходит из жизни Чингисхан, великий восточный воин. Произошло обычное перераспределение власти между родственниками. Один из внуков, Батый, обладал особо воинственным характером и организаторскими талантами. Он собрал огромнейшее по тем понятиям войско (где-то порядка 140 тысяч человек), состоящее из кочевников и наемников. Осенью 1237 началось вторжение.

Русское войско было менее многочисленно (до 100 тысяч человек) и разрознено. Поэтому и проиграло в трагической битве на Калке. Казалось бы, вот возможность объединиться и дружно противостоять врагу. Но правящая верхушка князей продолжала усобицы, а в Новгороде, на севере, с новыми силами вспыхнули народные волнения. Как результат – дальнейшее разорение княжеств. Сначала Рязанского, затем – Владимиро-Суздальского. Коломна, Москва. Разорив Владимир, Батый пошел на Новгород, но не доходя, повернул к югу и отправился в половецкие степи – восполнить силы. В 1240 орды Батыя разоряют Чернигов, Киев, войдя в Европу, монголо-татарские воины дошли аж до Адриатики. Но в дальнейшем прекратили войну на этих территориях. А после – настали трудные времена на русской земле. Двухсотлетнее иго установилось в течение двух десятилетий после нашествия и подразумевало уплату дани всеми завоеванными землями татарским правителям. Как считают историки, оно окончилось только в 1480 году.

Угроза с запада

Трудные времена на русской земле не ограничивались проблемами на востоке и юге в 13 веке. Если там вторжения захватчиков носили скорее карательный характер экспедиций, то в западной части шли постоянные регулярные боевые атаки. Русь противоборствовала всеми силами шведам, литовцам, немцам.

В 1239 король Швеции отправляет большое войско против Новгорода. Но в том же году шведы были оттеснены и разгромлены (взят Смоленск). На Неве русские воины также одержали победу. Новгородский князь Александр во главе дружины разгромил хорошо вооруженное и подготовленное шведское войско. За эту победу его и прозвали Невским (на тот момент герою было всего 20 лет!). В 1242-м изгоняют немцев из Пскова. А Александр в том же году наносит сокрушительный удар по рыцарским войскам в битве на озере Чудском (Ледовое побоище). Рыцарей погибло так много, что Ливонский орден еще 10 лет не рисковал нападать на русские земли. Хотя многие битвы новгородцев и были успешными, все же это были довольно тяжелые, трудные времена на русской земле.

Окружающий мир (4 класс)

Подводя итоги, можно сказать, обобщая, что весь 13 век в истории Руси был тяжелым и для правящих князей-верхушки, и для простого народа, который погибал и проливал кровь в результате продолжительных и многочисленных военных действий. Монгольское иго, безусловно, сказалось и на развитии российской государственности, и на материальном благосостоянии городов, вынуждаемых платить дань.

Читайте также:

- Где бесплатно можно разместить вакансию

- Государственный контроль за соблюдением правового режима в зоне эвакуации осуществляется кем

- Можно ли поступить в вуз с просроченным паспортом

- В чем заключалось право первородства в древней палестине

- Какую из теорий происхождения государства и права представлял г спенсер