Когда был зарегистрирован первый брак в россии

Обновлено: 17.06.2024

Брак, каким мы его знаем, имеет долгую историю, и своими корнями уходит в глубину веков и происходит из древних культур. Было бы правильно окунуться в историю заключения союза между женщиной и мужчиной, который в настоящее время является юридическим институтом, отрегулированный семейным правом, и защищен Конституцией, как основной элемент нашего общества. Мы вернемся назад во времени, чтобы понять путь следования обычаев и правил, которые составляют бракосочетание. Постараемся понять различия между браками трех великих монотеистических религий: христианской, еврейской, исламской.

1. Брак в Древней Греции.

2. Брак в Древнем Риме.

В римском мире свадьба имела существенную социальную функцию, поскольку укладывалась в основу "Familias" (семьи), которая, в свою очередь, была ячейкой "Civitas"(общества). Брак, таким образом, был рассмотрен как фактор стабильности и выживания для всего римского общества. Это решающее социальное значение, не соответствует в первую очередь юридическому значению брака. В начале республиканского периода, на самом деле, брак имел значение, в первую очередь религиозное и браки патрициев сопровождались церемонией полной религиозных смыслов и символов. Процесс, который привел брак к признанию в качестве правового института был очень долгим и закончился только в V веке до н. э. Во время этого длительного процесса трансформации было несколько существенных нововведений, пока не был создан так называемый "manus maritalis" (один из законов римского права). По этому закону жених приобретал власть над невестой в момент вступления в брак. По этому закону жених, а затем муж приобретал всю полноту власти над женщиной, которая, в свою очередь, разрушала все правовые связи с семьей происхождения, становилась частью семьи своего мужа.

3. Брак в средневековье.

После падения Римской Империи и нашествий варваров христианство начинает устанавливаться по всей Европе, начинается изменяться уклад жизни людей и вместе с ним и брачные законы. В 534 г. н. э. римский император Юстиниан объявляет незаконным секс вне брака между мужчиной и женщиной. С тех пор, Кодекс Юстиниана стал основой всех европейских законов о бракосочетании. С падением Римской империи отказались о подписании брачного договора и это положило начало заключениям множественных незаконных браков, аналогичным образом, секретные браки и разводы стали очень частыми.

В Средневековье на Латеранском конклаве в Риме в 1215 году, католическая церковь, задекларировала сакраментальный характер (таинство) брака между христианами и установила следующий принципы бракосочетания:

- предписано использование публикаций во избежания тайных браков;

- заключенный брак был юридически нерушимый даже в гражданском праве, за исключением смерти одного из супругов, чтобы избежать развода;

- было приказано, чтобы во всеуслышание и в общественном месте было выражено согласие супругов чтобы избегать похищения людей для организации брака, даже если в те времена церковь попустительно относилась к нарушениям, совершаемыми против желания женщины;

- был установлен минимальный возраст для супругов, чтобы предотвратить браки с детьми, а также для предотвращения замужества девушек со стариками;

- брак мог признаваться недействительным если один из супругов был принужден или похищен, было допущено насилие, отсутствие брачных отношений, тайный брак и т.п.

Эти законы были взяты в обиход для заключения гражданского брака, который был установлен во Франции в 1791 году, во время Французской революции.

Брак в эпоху современности.

С протестантской Реформации, в Соединенных Штатах Америки, где была избрана реформистская христианская религия, брак стало возможным заключать в государственном учреждении. С 1600 года во многих протестантских странах Европы стало наблюдаться массированное вмешательство государства в брачное законодательство. В католических же странах, были установлены заявления Трентийского Конклава: церемония бракосочетания должна проводиться перед священником и свидетелями, и запись об этом должна храниться в реестре церковного округа. Было принято решение о запрете на совместное проживание за пределами заключенного брака.

4. Современный брак.

В 1875 году канцлер Отто фон Бисмарк ввел в Германии, "Zivilehe", то есть гражданский брак, до этого времени в Европе только церковь могла оформить брак, путем его регистрации. Введение "Zivilehe" стало первым шагом на пути разделения церкви и государства, что привело к снижению функции христианских церквей в Германии. Этот закон установил, что брачный союз может быть нарушен только в случае смерти одного из супругов или аннулировании таинства брака, или расторжении брачного контракта сторонами по их просьбе.

После Первой мировой войны были реализованы и другие изменения:

- несовершеннолетние дети, в большинстве случаев должны были жить с матерью в случае развода;

- для жениха и невесты было обязанностью давать поддержку супругу;

- наказание мужа по отношению к жене считалось преступлением;

- собственные дети, рожденные вне брака приобретали те же права, что и законные дети;

- изнасилование собственной жены наказывалось по закону;

- имущество, приобретенное во время брака, становилось семейным имуществом и в случае развода делилось по справедливости после судебного разделения.

В Италии пара имела возможность свободно решать до свадьбы какой режим собственности выбрать: общая или раздельная собственность.

5. Любопытство и суеверия о браке.

Брак, будучи очень важным моментом с социальной точки зрения, является обряд, который в течение многих столетий обрастал ритуалами, символическими выражениями, правилами и некоторыми убеждениями. Вот некоторые традиции, которые итальянцы обязательно придерживаются в брачных ритуалах.

Пять обязательных правил, что невеста должна одеть в день свадьбы:

- одну новую вещь, что символизирует начало новой жизни;

- одну старую вещь для обозначения ценности прошлой жизни, которую перенесет в новую жизнь;

- одну вещь, одолженную у кого-нибудь: символизирует истинные чувства, которые следуют за вами в ней жизнь, которая ее ждет;

- одну подаренную вещь, символизирует символ любви близких;

- одну синюю вещь: чтобы показать чистоту чувств невесты.

В более поздние времена к этим пяти правилам добавилось еще одно: одеть что-то красное, для того чтобы страсть между супругами длилась в течение долгого времени.

Что касается жениха: существует традиция, что невеста должна переступить порог нового дома рука об руку с женихом. Этот обычай происходит из древнего Рима, на самом деле считалось плохой приметой если невеста споткнется на пороге.

Многие следуют также обычаям, связанных с браком и которые сохраняются в течение нескольких поколений, как талисманы для семейной жизни жениха и невесты. Одним из таких талисманов является букет невесты. Это последний подарок мужчины в качестве жениха, который в конце свадебной церемонии невеста бросает незамужним подругам, и та, которая сможет поймать обязательно выйдет замуж в течение года. То же самое можно сказать и о подвязке. Традиция бросать подвязку приходит из далекого XIV века и происходит от убеждения, что тот, кто получить кусок свадебного платья, получить и удачу. В семнадцатом веке неженатые мужчины хотели во что бы то ни было получить клаптик свадебного платья, чтобы повесить на свою шляпу, как знак удачи. На протяжении лет этот обычай был вытеснен запуском подвязки – жених должен был снять этот аксессуар у невесты и бросить неженатым друзьям. Еще одна традиция, связанная с подвязкой: нарезать ее на мелкие кусочки и раздать ее всем друзьям-холостякам. В некоторых частях Италии по-прежнему следуют традиции разрезания галстука жениха на мелкие полоски и предлагать приглашенным в обмен на деньги, которые будут отданы молодоженам.

Остановимся теперь на очень известной пословице, "мокрая невеста, счастливая невеста", которую часто мы слышали, не понимая истинного смысла. Может показаться, что знаменитая пословица родилась, чтобы успокоить всех невест, которые ожидают ко дню свадьбы хорошей погоды, но на самом деле это связано с тем, что дождь в прошлом считался одним из ключевых элементов для роста культур и для повседневной жизни. С обилием дождей было связано обилие и плодородие земли. Что может быть лучше предзнаменованием для брака, если не обилие дождя?

Кроме того, есть многие суеверия, а также любопытные обычаи, связанные с браком и которые собирались со всех уголков Италии:

- обручальное кольцо должно носиться на безымянном пальце чтобы сохранить любовь;

- невеста не должна смотреться в зеркало в день свадьбы в платье, только если не снимет одну сережку или перчатку;

- к неудаче одевать свадебное кольцо перед свадебной церемонией;

- никогда нельзя покупать свадебные кольца для свадьбы и обручальное кольцо для невесты в один и тот же день;

- супруги никогда не должны видеть друг друга за день до свадьбы;

- жених никогда не должен видеть свадебное платье до церемонии, иначе получит большое несчастье;

- если жених уже вышел из дома чтобы идти в церковь, ни в коем случае не должен возвращаться назад по той же дороге;

- не вступать в брак и никогда не начинать путешествие во вторник и в пятницу, потому что вторник – день Марса, бога войны, а в пятницу были созданы злые духи;

- если свадебное кольцо упало, то его должен поднять тот, кто проводит обряд бракосочетания;

- никогда не вступать в брак в мае, так как он считается зловещим месяцем.

Почти все утверждают, что не верят в эти суеверия, но нет супругов, которые не следовали бы определенным традициям или не придавали значению хорошему внешнему виду чтобы не привлекать к себе возможные плохие предзнаменования.

6. Католический обряд и согласованный брак.

Католический брак считается таинством, который имеет четыре основы:

- свобода: в том смысле, что супруги должны быть свободными, когда они решили узаконить свои отношения браком;

- верность: это означает, что супруги должны заручиться о вечной верности, пока смерть не разлучит их, в хорошие времена и в плохие, в болезни и здравии, пообещав взаимную помощь друг другу;

- неразрывность: это означает, что святость брака превращает объединение в неразрывной завет общения;

- плодотворность: в том смысле, что супруги соглашаются принять с любовью детей, которых Бог хочет дать им.

7. Брак по другим религиозным обрядам с гражданскими эффектами.

Италия – государство, которое признает гражданскую действительность религий, помимо католической, при условии, что конфессия заключила соглашение с итальянским государством. Религиозные конфессии, которые вступили в завет, на сегодняшний день, являются:

- Тавола Valdese;

- итальянский Союз адвентистов седьмого дня;

- итальянский Союз еврейских общин;

- ассамблея Божья в Италии (ADI);

- баптистская церковь;

- евангелическо-лютеранская церковь в Италии.

8. Протестантский ритуал бракосочетания.

Протестантский обряд бракосочетания отвергает сакраментальный характер (таинство), считая брак союзом жизни. Протестанты рассматривают брак как личный выбор двух лиц, которые решили создать семью. Протестантская церемония очень проста и указывает на духовную глубину выбора пары. Во время церемонии, пара объявляет о своем выборе жизни и веры. Только тогда, пастор произносит благословение супругов.

9. Православный ритуал бракосочетания.

10. Еврейский ритуал бракосочетания.

11. Исламский ритуал бракосочетания.

Россия — страна традиционного типа брака. Традиционность характеризуется, в том числе, ранним возрастом вступления в брак.

Первую статистику возрастной характеристики браков начали собирать в XIX веке. По ней можно заметить разницу между вступлением в брак в разных частях страны. В южнорусских областях выходили замуж заметно раньше, чем на севере, в 18 лет заканчивался возраст социальной нормы для брака. В северорусских областях гулять позволялось до 27 лет, в Сибири верхняя планка — 21 год. К минимальному порогу отношение было более-менее стандартным — 16 лет.

Возраст, с которого позволялось регистрировать брак по церковным правилам, часто менялся. Пётр I вмешался в процесс со стороны государства и на европейский манер повысил порог до 20 лет для мужчин и 17 лет для женщин. Он же отменил правило, по которому хозяин мог запретить крепостным заключать браки. При Екатерине II в 1774 году, согласно решению Синода, предписывалось ограничивать возраст до 15 лет (юноши) и 13 лет (девицы). Регистраторы обязаны были отслеживать физическое состояние невест — допускались они к браку после освидетельствования на зрелость. К представителям церкви обращаться в этом плане было выгоднее — они чаще оценивали невест как годных к браку.

В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения страны, которая позволила оценить состояние брачных отношений жителей Российской империи. По ней, средний возраст вступления в брак для женщин оценивается в 21,4 года, а для мужчин — в 24,2.

Уже тогда было заметно, что российские семейные традиции отличаются от западноевропейских. В 1900 году позже всех в Европе вступали в брак в Швеции, Нидерландах и Англии. К примеру, шведки сто лет назад первый раз выходили замуж в 27,5 лет. Восточная Европа до такого уровня не добралась до сих пор. Совсем неожиданно выглядит и доля шведов, которые к 50 годам не состояли в браке: 19% женщин и 13% мужчин. С показателями Российской империи (здесь без брака к 50 лет доживали только 4,5%) было сходно население Греции, Венгрии и Румынии.

В начале XX века браков становится меньше, а возраст вступлении в них в центральных районах европейской России повышается. Трансформацию связывают с результатами промышленного переворота и ростом числа людей, работавших в городах. Ранние браки до 20 лет заметно чаще заключали женщины, чем мужчины. Перед революцией из-за Первой Мировой войны количество браков падает до предела. Резкий рост начнётся уже в 1918 году, ещё до окончания политического и экономического кризисов.

Но на возрасте вступления в брак и количестве браков это отразилось несильно. По некоторым подсчётам, коэффициент брачности в РСФСР в 1925 году был даже выше, чем двумя десятилетиями ранее.

Правда, затем интерес к регистрации брака стал падать, опустившись до минимальных показателей ещё до начала Великой Отечественной войны. В 1935 году количество разводов было в 68 раз больше, чем в 1913 году, средняя длительность брака при разводах составляла пять лет (для сравнения в 2000 году было 10 лет). Рекорд количества разводов на 1000 супружеских пар 1927 года будет держаться до 1960-х годов. В 1930-х государство развернулось спиной к сторонникам свободного брака — общий быт создать пока было невозможно хотя бы из-за уровня экономического развития. Началась многолетняя политика семейного пуританства.

Похоже, что для последнего поколения, рождённого в Российской империи, война и сталинская коллективизация стали главными окружающими помехами для нахождения постоянного официального партнёра. Вероятность заключить брак в эти исторические периоды была ниже ожидаемой.

1940-е был установлен рекорд по возрасту вступления в первый брак, который не побит до сих пор: к 1950 году мужчины в среднем заключали первый брак почти к 30-летнему возрасту, а женщины — в 27 лет.

Постепенно возраст первого брака снижался. Среди причин, которые влияли на этот процесс, не только нормализация брачного рынка, но и социально-экономическая специфика советского общества. Например, в 1970-х проводилась политика увеличения доли учащихся в ПТУ. Срок обучения в них, по времени более короткий, чем в вузах, не мог позволить удлинить период от получения образования до брака. В Советском Союзе того времени получение диплома и свадьба традиционно шли друг за другом, а треть отношений завязывались во время учёбы или работы.

Перестройка и распад Советского Союза характеризовались снижением брачного возраста. Удивительно, но он откатился на дореволюционный уровень. К 1990-му средний возраст вступления в первый брак женщины оценивался как 21,9 года, мужчин — 24 года.

Эта статистика подтверждается долей ранних браков. Среди женщин 20-летнего возраста к концу 1980-х в браке состояло до 40% — наивысший уровень за послевоенный период.

В дальнейшем статистика опустила возраст молодожёнов ещё ниже. В начале девяностых возраст женщин при первом браке был сопоставим с данными по переписи 1897 года, а мужчин — и вовсе ниже, чем в Российской империи. В 1993 году произошёл отскок, и возраст стал повышаться.

Социальные потрясения, с одной стороны, влияли на возраст первых браков, а с другой, экономический кризис 1990-х понизил брачность. Коэффициент разводов в это время стал повышаться, но достигнет пика он уже при экономическом подъёме первых пяти лет 2000-х.

Наблюдаемое тогда раскрепощение нравов понизило возраст сексуального дебюта. А поскольку заключение брака часто сопровождается фактом беременности, то и повод появлялся раньше. По опросам женщин, тридцать лет назад только половина пар пользовалась контрацепцией. Доля тех, кто выходил замуж беременными, в последние 20 лет советской власти, оценивались в 30-40% (среди ранних браков — до 60%). Ещё немного и даты начала отношений, зачатия ребёнка и заключения брака могли начать совпадать у половины населения страны, за которым наблюдала статистика.

Многие молодожены перед регистрацией брака подолгу задумываются: что такое брак? зачем он нужен? зачем регистрировать брак, а не жить ли гражданским браком?

Эти и многие другие аспекты (юридические и моральные) мы призваны разъяснить сомневающимся молодоженам в данной статье.

1. Брак. Определение, история появления брака

Брак - это договор, обещание и просто клятва. Издревле люди разного пола сходились для того, чтобы продолжать свой род. Это инстинктивное чувство самосохранения рода - главный двигатель к росту человечества. Чем больше становилась численность людей, тем больше становилось умов, мнений, а от того и прогресса больше. Ныне на Земле проживает более 6 млрд людей.

2. Брак в России. Юридические аспекты

Многие молодожены опасаются перед заключением брака, что они ошибаются или боятся обмана, а может, их просто смущает официальность, на которой настаивает другая сторона или кто-то из родственников. Перед заключение брака необходимо уяснить следующие права и обязанности супругов.

Режим пользования имуществом супругов

В соответствии со ст. 33 СК РФ законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. Он подразумевает под собой следующее:

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга (ч. 1 ст. 35 СК РФ). Однако, в соответствии с ч. 3 ст. 35 СК РФ для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки;

3. В случае смерти одного из супругов другой супруг наследует вместе с детьми супругов и родителями умершего супруга в первой очереди (п. 1 ст. 1142 СК РФ);

4. Кроме совместно нажитого имущества супруги делят также и долги (ч. 3 ст. 39 СК РФ).

5. В случае прекращения брака супруг, у которого нет жилья и не имеет материальной возможности купить или снять его по решению суда может остаться жить на определенный срок в жилом помещении обеспеченного супруга (ч. 4 ст. 31 СК РФ).

Для молодожен брак – это новый этап жизни, наполненный новыми положительными, с вкраплениями и отрицательных, эмоциями. Однако, как уже говорилось выше, для юристов брак – это договор, сделка. Да, звучит это очень неприятно, но именно так трактуется брак адвокатами, судьями и регистраторами.

Не зря существуют институты оспаривания брака. Оспорить брак как сделку нелегко, но все же это возможно.

3. Гражданский брак (фактический брак, сожительство)

Термин гражданского брака, который в обиходе российской молвы применяется в качестве фактического брака (сожительства), не совсем корректен по этимологии. Гражданский брак, признанный таковым международным правом, является браком, который регистрируется по гражданскому законодательству - через процедуру его регистрации в органах ЗАГС (органы записи актов гражданского состояния).

Правильное название так называемого гражданского брака - фактический брак или сожительство. Термин сожительство - исконно русский.

Фактический брак хорош для тех супругов, которые еще не до конца доверяют друг другу, но имеют желание вести общее хозяйство.

К плюсам фактического брака можно отнести (независимо от наличия совместных детей)

- отсутствие регистрационной волокиты;

- отсутствие прав и обязанностей супругов по отношению друг к другу;

- отсутствие наследственных правоотношений между супругами (но не их совместными детями);

- возможность совершать любые сделки без предварительного согласия другого супруга (в том числе по отношению к недвижимости);

- отсутствие обязанностей содержать другого супруга;

- отсутствие необходимости при расторжении брака регистрировать данный юридический факт;

- один супруг перед другим не отвечает по кредитам, взятым им;

- возможность представлять интересы другого супруга по совершению любых сделок.

К минусам фактического брака можно отнести:

- недополучение семейных льгот (в том числе льготного ипотечного кредита, а также отсутствие возможности участвовать в федеральной программе "Молодая семья";

- спорное установление отцовства;

- недоверие банков в кредитных отношениях;

- невозможность получения жилищных субсидий;

- невозможность наследования после смерти другого супруга.

4. Расторжение брака

Аспекты расторжения брака уже в какой-то степени перечислены в предыдущем вопросе. Однако повторим самые важные из них и кое-что еще добавим.

Воспрепятствовать расторжению брака никто не в силах (даже второй супруг). Если один из супругов изъявил желание прекратить семейные отношения, то органы ЗАГС (при отсутствии несовершеннолетних детей) или суд (при наличиии несовершеннолетних детей) должны расторгнуть брак. Однако суд, если сочтет это необходимым и оправданным (на практике очень часто), может дать супругам время на раздумья (не более1 месяца).

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим;

признан судом недееспособным;

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет (ст. 19 СК РФ).

Рассмотрение судом вопросов о несовершеннолетних детях (с кем будут проживать дети после развода, каков будет размер алиментов, какая у ребенка будет фамилия после развода и др.) обязательно.

Вопрос же об общем имуществе супругов не является обязательным для рассмотрению судом. Один из супругов может подать исковое заявление в суд для раздела имущества супругов в течение трех лет с момента регистрации расторжения брака (ч. 7 ст. 38 СК РФ).

Расторжение брака также возможно и в отсутствии другого супруга, но только в судебном порядке.

При прекращении семейных отношений супруг, проживавший во время брака на жилой площади второго супруга, может быть выселен с жилой площади по решению суда (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).

Разделу при расторжении также подлежат и долги супругов.

Стоит также учесть, что в соответствии со ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.

5. Вывод

Именно исходя из того, что брак – это, по сути, договор между лицами разного (пока, и, надеемся, всегда в России) разного пола по ведению общего совместного хозяйства с целью рождения детей, а также взаимной помощи друг другу. В браке оба супруга должны друг друга поддерживать (не только морально, но и материально – ст. 89 Семейного кодекса РФ). Поэтому, перед тем, как подписывать пожизненный (хочется верить) договор по взаимной помощи, подумайте, а будет ли помощь взаимной и не стоит ли за преданными чувствами предательский самообман.

Будучи монопольным юридическим учреждением в регулировании брачно-семейных отношений, православная церковь закрепила за собой прежде всего монопольное право на заключение брака. Византийским правом устанавливался низкий брачный возраст для вступления в брак: 12–13 лет для невесты и 14–15 лет для жениха.

Требовалось согласие вступающих в брак и их родителей, а также отсутствие близкого кровного родства.

В Киевской Руси, как и в других странах средневекового мира, вступали в брак довольно рано.

Более близкие родственники не имели права вступать в брачные отношения. Кроме того, запрещалось вступать в брак детям одних родителей и племянникам с теткой или дядей. Для нарушителей запрета предусматривалась санкция.

Похожее по теме. Сексуальность, Красота и Мораль глазами древних греков и римлян Что древние греки и римляне думали о сексе, браке и любви

В том случае, если свадьба расстраивалась по вине жениха, он должен был заплатить родителям невесты денежный штраф (моральную компенсацию), который предусматривался ст. 35 Устава князя Ярослава:

Церковь стояла на позициях запрета браков с представителями других религиозных конфессий.

Тех, кто нарушал этот запрет, ждало суровое наказание.

Защищая моногамный брак между мужчиной и женщиной, церковное право предусматривало ответственность за полигинию. Языческое многоженство не могло сосуществовать с принципами христианской морали, поэтому право и церковные догматы защищали интересы первой жены.

В соответствии с канонами церковного права брак провозглашался незыблемым.

Расторжение брака и прекращение существования семьи было возможным лишь в исключительных случаях и только после судебного разбирательства. Юридические основания для расторжения брака по инициативе мужа были изложены в ст. 53 Устава князя Ярослава.

Основанием для развода были такие действия жены, как:

Перечень оснований, изложенных в ст. 53, не был исчерпывающим, жизнь создавала множество ситуаций, из-за которых семьи распадались.

По инициативе жены юридические основания для расторжения брака в церковных уставах не предусматривались.

Разорвать брачные узы мог позволить себе только состоятельный мужчина.

В случае если мужчина все-таки принимал решение на законных основаниях расторгнуть брак и создать новую семью, он должен был уплатить очень большую денежную компенсацию в пользу бывшей жены, а также штраф в пользу церкви. Размеры этих финансовых санкций зависели от социального статуса бывшей жены.

Каноническое право препятствовало расторжению брака, как венчанного, так и невенчанного, причем во втором случае штраф был меньшим в два раза.

Защищая семью, брак и христианскую мораль, православная церковь сформулировала конкретные составы преступлений (правонарушений), которые, по ее мнению, были наиболее опасными социальными явлениями и рассматривались исключительно церковными судами.

К преступлениям против семьи и нравственности были отнесены:

С принятием христианства в Киевской Руси утвердилась христианская модель семьи и брака, в соответствии с которой:

- цель брака — предотвращение соблазнов и разврата;

- предназначение брака — рождение детей, продолжение рода;

- условия брака — моногамия, церковное благословение, публичность, достижение соответствующего брачного возраста, нерасторжимость, добровольность брака, однобрачие, исключение родственных союзов, создание семьи только через венчанный брак и т. д.;

- социальное и христианское непризнание правомерности небрачных (добрачных и внебрачных) связей;

- сексуальная этика православия постулировала, что единственная цель и предназначение секса — продолжение рода;

- низкий социальный статус женщины;

- характерный тип семьи — нуклеарная (семья, состоящая из одной брачной пары с детьми);

- исторический тип брака — моногамия (один мужчина и одна женщина), допускающий развод;

- авторитарная семья — базируется на экономическом господстве одного из партнеров;

- отношение к женщине (жене, супруге, дочери) осталось за пределами сферы отношений, освященных религией;

- юридические нормы не определяли положения невестки в семье мужчины. В крестьянских семьях она рассматривалась прежде всего как дополнительные рабочие руки.

Существовала практика безбрачия, которая не осуждалась общественностью. Это случалось тогда, когда старший брат, который заменил умершего отца, отказывался от бракосочетания в интересах младших братьев.

К безбрачию могла прибегнуть девушка в знак траура по умершему жениху. Такое самопожертвование даже вызывало уважение. Существовал брак по расчету (примы) — проживание зятя в семье жены, хотя это и противоречило праву — оставаться после бракосочетания с родителями мог лишь сын.

Брак в примах имел такие разновидности: по принуждению, по желанию, по приглашению. Возможен был договор пожизненного содержания.

Ситуация, когда бездетная пара в летах брала к себе в дом молодую пару, как правило, без земли, а нередко и без родителей. При этом они обязывались ухаживать и помогать людям, которые дали им приют, а в случае их смерти наследовали их имущество.

Для счастья семьи нужно не столь уж много — направленность на партнера, умение и желание понимать его, заботливо к нему относиться, учитывать его вкусы, интересы и желания, умение удержаться на тонкой грани между отчужденностью и вторжением в личное пространство брачного партнера.

Счастливы брачные отношения, основанные на равенстве супругов, нормальное, бесконфликтное общение, признание права другого человека на собственное жизненное пространство, доверительность и благосклонность, гармоничная интимная жизнь, соответствующий материальный фон жизни, дети, наличие Дома (того места, где может отдохнуть от превратностей жизни вся семья в целом и каждый из ее членов в отдельности).

В сущности, ведь это не так много, чтобы быть счастливым, но судьба средневековой женщины чем-то напоминает судьбу библейской Евы. Первая женщина появилась на свет сразу женой. У Евы не было альтернативы. У женщины Киевской Руси та же ситуация, потому что Средневековье — это цивилизация мужчин…

Женили у нас всегда рано, но все-таки не так, как в Индии.

Похожее по теме. Это не я, это всё гены. Мифы о генетике народов В 80-е годы прошлого века мир охватила паническая волна, связанная с обнаружением вируса СПИДа. Человечество почувствовало себя совершенно не�

Что для крестьянки, что для дворянки неизбежный поворот женской судьбы в подростковом возрасте был не просто мучительным, но роковым, чреватым порой гибелью. Не только дети умирали при родах…

У древних славян авторитет родителей также был непререкаем, поэтому подбором кандидатов в супруги занимались именно они. Но если чувства молодых не совпадали с решением родителей? В такой ситуации нередки были случаи похищения невесты. Положение женщины в таком браке было очень уязвимым: если брачный союз заключался по обоюдному согласию, за женой стояла поддержка ее семьи. Но при самовольном замужестве девушка лишалась приданого и защиты своего рода.

Приданое у древних славян играло важную роль — оно являлось подспорьем в одинокой жизни в случае развода. Кстати, развод у славян-язычников не возбранялся и совершался довольно просто: нужно было лишь разорвать рубаху или пояс над водой. Интересно относились древние славяне к детям. Принято думать, что женщина, родившая детей до брака, опозорена. Но по языческим верованиям главнейшая функция слабого пола — рожать и растить детей. Именно поэтому женщина, у которой был внебрачный ребенок, являлась первой невестой в племени: она доказала свою женскую состоятельность. Вступление в брак у славян было обязательным для социальной личности, поэтому одинокие люди подвергались насмешкам и вызывали подозрение.

В Уставе Ярослава содержался запрет выдавать замуж силой.

Иногда засылала сватов девушка, а зятя брали в дом жены. Ограничения же на брак касались возраста, родства, вероисповедания, соблюдения очередности вступления в брак дочерей согласно старшинству.

Церковное венчание, введенное на Руси в XI веке, практиковалось только среди высших слоев общества, остальное население заключало браки по традиционным обрядам.

В XII веке в Уставе Владимира Святославовича давалось право именно церкви утверждать законность браков.

К концу XIII века согласие сторон: девушки, жениха, родителей невесты, родителей жениха и холоповладельца (предшественника помещика) стали фиксироваться в брачном согласии — специальном договоре, заключаемом в письменной форме.

Заключительной частью сговора в XIV–XV веках стало обручение, и обрученный обязан был жениться в случае даже осквернения суженой.

Брачный возраст в это время для женщин начинался с 12 лет. Ограничивалось и число замужеств: нормы христианской морали допускали только два брака. Третий разрешался только в случае смерти второго супруга и отсутствия детей.

К концу XV века официально возможные поводы к разводу существенно ограничивались: расторжение брака было возможно фактически только по неверности или по импотенции.

В западных регионах Руси, где исповедовался католицизм, выражалось согласие на брак перед двумя свидетелями и приходским священником и только, а также признавались браки, не получившие церковного освящения.

На практике сватовство, обручение и свадьба были у нас делом сложнейшим, требующим участия таких квалифицированных экспертов, как сваха и многочисленные свояки.

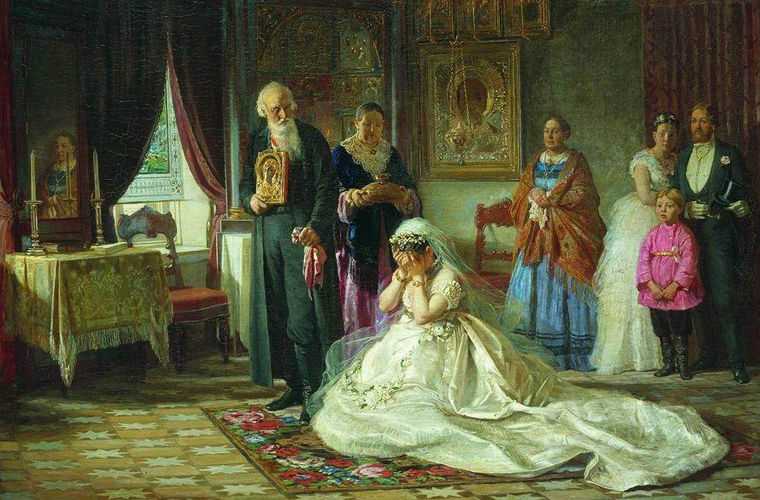

Обмануть могли на каждом шагу: например, вместо подлинной, но некрасивой невесты могли показать стороне жениха совершенно другую девушку, только чтобы сбыть дитятко с рук. Меж тем, когда обман раскрывался, брак чаще всего оставался в целости и сохранности.

Будучи в таком браке, женщина могла пользоваться равными с мужчиной правами.

Молодожены могли и не жениться вовсе, а пожить вместе и, если не подходят друг другу, разойтись. Женщина имела полное право на свое приданое, но если муж ей доверял, то мог доверить и ведение хозяйства.

Завидный жених мог потребовать увидеться с невестой до свадьбы, но кого бы он ни увидел, жениться ему приходилось, потому что невеста в представлении родителей уже была как бы отдана жениху, и попробовали бы вы их в этом переубедить…

Богатым невестам в рядную записку вписывали украшения, порой весьма дорогие, деньги (и золотом, и ассигнациями) и разнообразную недвижимость — от курных изб до доходных домов. Эдакий калым наоборот: от жениха ничего не просили. Ни полушки. Если невеста была настолько бедна, что не могла вписать в приданое ни копейки, ни грошика, жених перечислял родителям несколько своих рублей: ну, не может быть невеста без приданого, диктовал обычай! Что бесприданниц не отменяло.

В сенник несли символы плодородия — лари с зерном, бочки: намекали на потомство.

Перед венчаньем звали молодых к столу, но и там жениху лица невесты не показывали — что за хитрые люди!

Красива была невеста или некрасива, она должна была непременно плакать, хотелось ей того или нет. Первым, что видел молодой муж на лице жены, были слезы, а первым, что видела невеста, тонкое шерстяное покрывало, за которым смутно, как в рождественском гадании на зеркале, проступало лицо мужа. Диво ли, что ведущей, главной эмоцией становилась не любовь (откуда ей взяться в этой странной встрече?), а именно жалость? Сначала к себе, а потом к насильственно сводимой с тобой другой душе?

Наконец, распорядитель царской свадьбы поднимается и предлагает молодым покинуть пиршество, пока не начались самые соленые шутки. Им заворачивают на ночь в тряпицу курочку, краюху хлеба, и поднимаются они, горемыки, по лестнице в опочивальню, и первые минуты не знают, о чем говорить. Петр, мрачный, отвлеченный от дел, разламывает курицу пополам, и жуют они, наконец, эту жареную птичку, сглатывая те же слезы досады на судьбу, так немилосердно с ними обошедшуюся.

…Ту, выбранную матерью для него жену царь Петр и заточил, по примеру многих славных предков своих, в монастырь, и не больно о ней печалился.

Оставшись наедине, молодые исполняли еще один старинный, еще языческий обряд — разувания: жена, в знак покорности, снимала с мужа сапоги, в одном из которых была монета. Если первым снятым оказывался сапог с монетой, это был счастливый знак на всю будущую жизнь, а если нет, совместное житие обещало тяготы — и непрерывное повиновение.

В Сибири и на Урале жена омывала мужу ноги, и это скорее обычай, докатившийся до Руси с Ближнего Востока, но символически значивший то же самое — покорность.

Дав молодым время на проведение обряда разувания и омовения, а потом, подождав еще немного, ясельничий справлялся о здоровье жениха. Если тот отвечал, что находится в хорошем здравии, это означало, что доброе дело свершилось, ясельничий говорил это гостям и те шли кормить молодых.

Известно, что в некоторых местностях России демонстрировали гостям простыню с кровавым пятном (обычай предполагал, что невеста девственна, а если это было не так, простыню пачкали заранее приготовленной кровью какого-нибудь домашнего животного).

Детализация и регламентация отношений, возникавших в русской брачной паре, поразительна: казалось бы, назови братом или сестрой ту, что со стороны жены, и так же пусть поступит жена, касаясь родственников мужа, но нет, куда там!

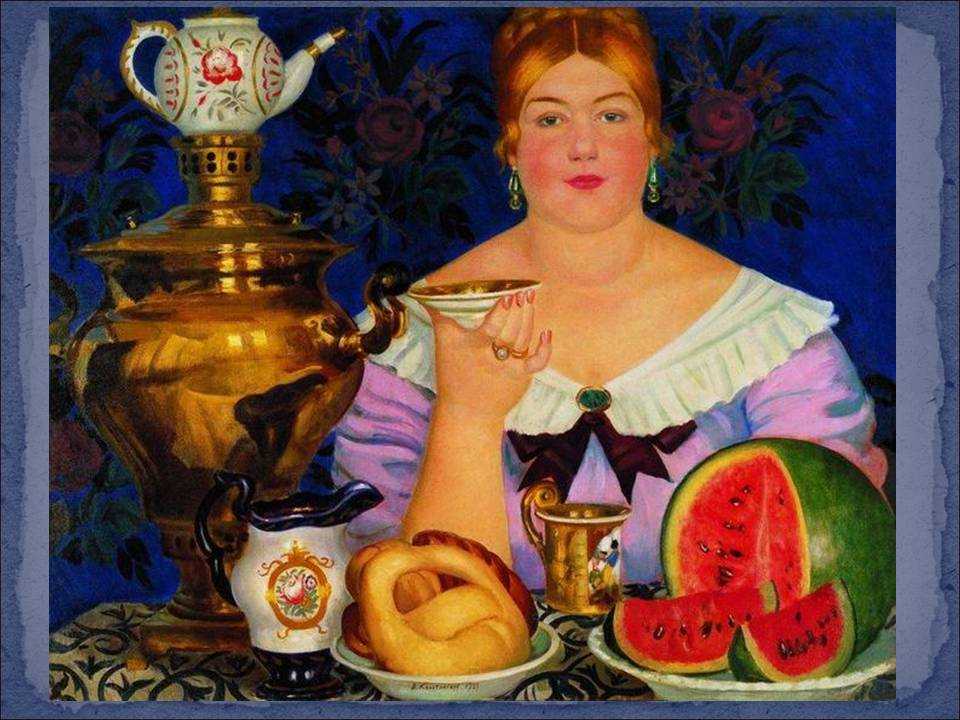

Сегодняшние женщины изо всех сил стараются быть стройными, ведь именно таких любит большинство мужчин. Но если бы мы вдруг перенеслись во времена крестьянской Руси, то на худосочную барышню никто бы даже не обратил внимания, отдав предпочтение розовощекой пампушке. Да, мужчинам, кстати, тоже пришлась бы по душе жизнь в том времени, ведь раньше на Руси измена вовсе не считалась прелюбодеянием, а была всего лишь блудом.

Тощих в жены не берут

На щечке родинка, а в глазах любовь…

Сейчас родинка на щечке — синоним красоты, а раньше обладательниц таковых замуж не брали. Любые отметины на теле — большие родимые пятна, родинки — считались серьезными недостатками для будущей невесты. Наличие небольшой царапины, болячки и даже насморка могло поставить под угрозу будущее замужество девушки. В связи с этим невесту старались никому не показывать и все царапины, ушибы залечить именно перед свадьбой.

Была здоровая, стала худая

Принарядиться на выход

Стегать — наедине

Ночь с чужой женщиной — блуд, а не прелюбодеяние

Уличенная в блуде замужняя женщина должна быть бита кнутом, а затем несколько дней провести в монастыре, питаясь водою и хлебом. После чего ее вторично бьет муж за запущенную дома работу. Мужа же, простившего блудницу, следовало подвергнуть наказанию.

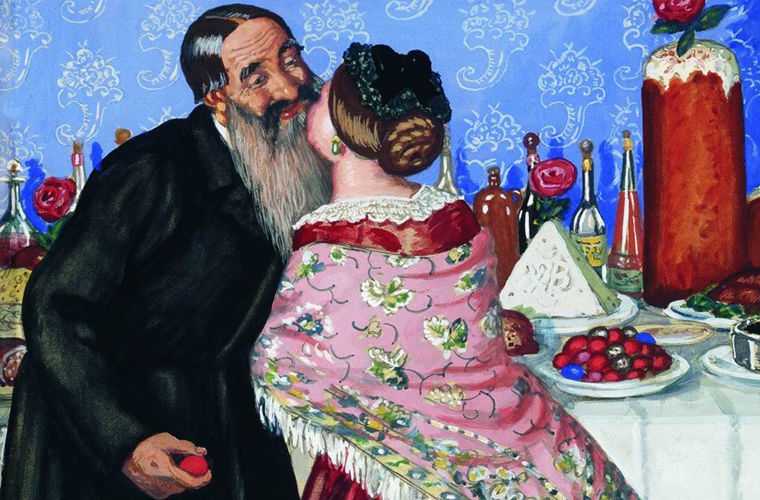

Гостю — водку и поцелуй

Демонстрация жены гостю была величайшим знаком почтения. В 1643 году князю Льву Шляховскому так понравился голштинский посол Адам Олеарий, что он увел его в специальный зал. Вскоре туда вошла жена в пышном наряде. Посол должен был взять у нее из рук рюмку водки, пригубить и, если муж подаст знак, поцеловать хозяйку в губы.

Надоела жена — иди в монастырь

Если семейная жизнь совсем разладилась и на мир между супругами нет надежды, то один из них может уйти в монастырь. Коли уйдет муж, а жена его снова выйдет замуж, ушедший может стать священнослужителем, даже если прежде варил пиво. Если же жена бесплодна, то, отправив ее в монастырь, мужчина имеет право через шесть недель снова жениться.

Четвертый брак — вне закона

Хочешь жену — занавесь иконы

Выполнением супружеского долга, хоть и было это делом законным, предпочитали Господа не оскорблять. Перед тем как приступить к делу, снимали нательный крестик. Если в комнате висели иконы с ликами святых, их тщательно завешивали. В этот день предпочтительнее было не посещать церковь, а уж если возникала непреодолимая необходимость, то только тщательно обмывшись и переодевшись в чистое.

Вдова — глава семейства

Женщина, потерявшая мужа и больше не вступившая в брак, автоматически получала все те права, которых была лишена в браке. Она управляла имуществом, становилась полноценной хозяйкой в своем доме и главой семьи, если таковая имелась. В обществе вдовы пользовались уважением.

Читайте также: