Каковы особенности терроризма как социально правового явления

Обновлено: 28.06.2024

Гроза теперь пугает лишь психически неустойчивых, зато появился страх перед увольнением, авиаперелетом, неизлечимым недугом…

Или, например, терроризм: это слово вызывает сильные негативные эмоции: смятение, тревожность, иногда иррациональный ужас.

Сильнее всего пугает неизвестность – значит, будем изучать терроризм в профиль и анфас. Это тот случай, когда знание – сила!

Терроризм — это.

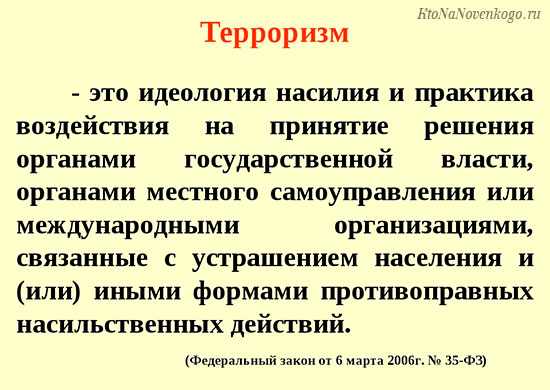

Переводя с юридического языка на русский, можно сказать, что терроризм – это политика, основанная на идеологически мотивированном насилии.

В разные времена эта специфическая политика менялась, порождая разнообразные, не всегда корректные толкования.

Иногда терроризмом называют деятельность своих политических противников, а бывает, наоборот, сами террористы именуют себя партизанами, диверсантами во вражеском тылу. В истории есть случаи, когда политики, приверженцы террористических идей, становились лидерами государства.

В общем, все запутанно, и даже законодатели расходятся, давая разные определения. Оставим юристам уточнение формулировок и разберем это понятие по полочкам, чтобы внести ясность.

У терроризма есть отличительные признаки:

- Реальная опасность, угрожающая кругу лиц, причем насколько этот круг широк, определить проблематично.

- Публичный характер и широкая огласка – главное отличие от других преступлений (что это?), совершаемых, как правило, тайно. Если теракт не превратился в обсуждаемое событие, не вызвал шок у населения и властей – он утрачивает смысл.

- Преднамеренное создание устрашающей обстановки, атмосферы подавленности, напряженности. Страх здесь играет роль рычага целенаправленного воздействия для достижения целей, поставленных перед собой террористами.

- Насилие (или угроза насилия) применяется по отношению к одним лицам, а воздействие по факту оказывается на других, чтобы склонить их к принятию нужных решений.

Терроризм — это еще и психологическое явление, способное влиять на общественную атмосферу, порождать страх, неуверенность в завтрашнем дне.

Своими действиями террористы подрывают принципы (что это?), на которых основывается понимание мира, внушают миллионам людей ощущение беспомощности.

Виды терроризма

Многообразие разных форм и методов террористических деяний серьезно осложняет их классификацию.

В зависимости от целей выделяют:

- Политический терроризм, используемый как метод политической борьбы для изменения государственного строя в стране или смены курса в экономике.

- Религиозный терроризм, связанный с борьбой адептов разных вероисповеданий (это кто?) или преследующий цель установить религиозную власть, подорвав влияние светской. Часто ассоциируется с радикальным исламизмом (Талибан – примеры на слуху).

- Националистический терроризм, основанный на межэтнических и межнациональных конфликтах. Классический пример – действия группировок, стремящихся к независимости от государства или к превосходству своей нации над другими (палестинские радикальные группировки, воюющие против господствующей еврейской нации в Израиле).

- Криминальный терроризм – использование преступниками методов, применяемых террористическими организациями. Особенно часто его проявления отмечались в 90-х годах прошлого века в виде заказных убийств банкиров, промышленников, политических деятелей, медийных личностей.

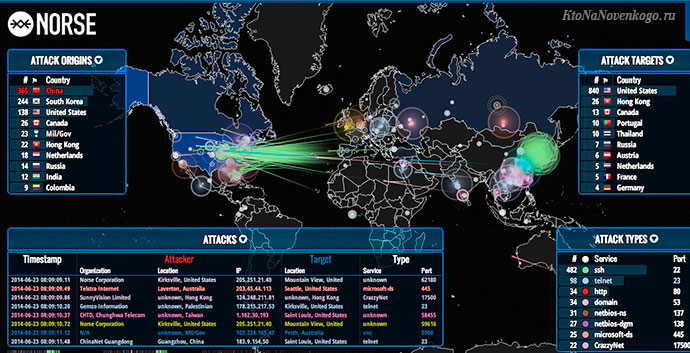

Весьма опасное явление – международный терроризм, зародившийся в конце 60-х годов прошлого века. Он предполагает вовлечение в террористические действия граждан или территорий более чем одной страны.

Зачастую наблюдается такая картина: деструктивные деяния осуществляются гражданами одной страны против граждан другой, а происходит все это на территории третьих стран.

Наиболее известны на сегодня международные террористические организации, с которым сейчас борются в Сирии и Ираке (если употребить их название, то придется давать приписку, что они запрещены в РФ).

Методы терроризма

Террористическая деятельность многолика, но в основе всех ее методов лежит запугивание политических противников или населения путем применения насилия (или с помощью угроз его применить).

Вот самые распространенные из них.

Для решения своих задач террористы используют холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, химические и бактериологические средства, яды.

Использование ядерного оружия пока считается гипотетической ситуацией, и чтобы оно не стало реалистичным, все ядерные разработки тщательно засекречиваются.

Причины терроризма

Правильное толкование причин этого разрушительного явления помогает эффективно бороться с его проявлениями.

Исследователи выделяют несколько категорий таковых:

- Социально-экономические (низкий уровень жизни, растущая безработица (это как?), т.д.).

- Политические (ошибочная национальная политика государства, нестабильность в политической сфере, недостаточность мер по обеспечению безопасности населения, т.д.).

- Идеологические (искажение нравственных ценностей).

Терроризм возникает не везде – нужно, чтобы имелись определенные условия:

Это означает, что потенциальное влияние терроризма на общество растет – при помощи СМИ (это что?), невольно играющим на руку террористам.

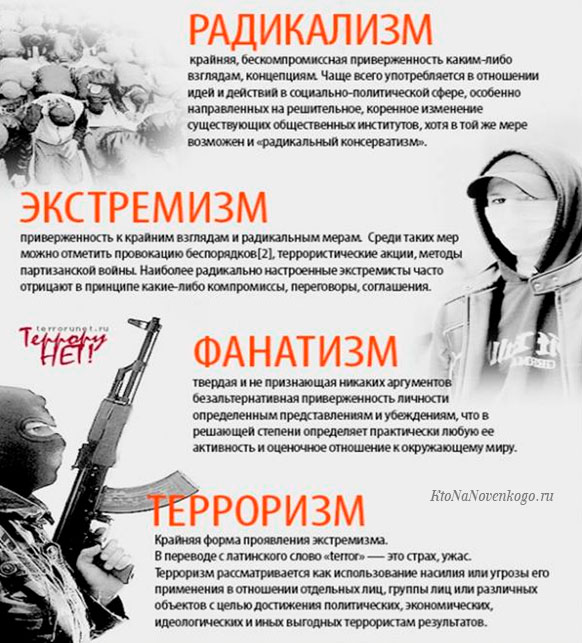

Условия для процветания крайнего экстремизма (это как?) отсутствуют в тоталитарных (это каких?) и авторитарных обществах – он порождает ответный террор со стороны государства, направленный на целые регионы или социальные группы.

Здесь нет свободного информационного обмена, что исключает широкую огласку деяний и делает теракты бессмысленными.

Террористическая идеология

Преступная деятельность террористов – внешняя сторона этого опасного явления. Чтобы познать его суть, придется копнуть глубже.

Эта разрушительная система установок может формироваться на идеях национализма (это как?), сепаратизма, на социальных концепциях утопического толка.

Идеология терроризма служит для обоснования и оправдания применяемого насилия во имя утверждения неких высших ценностей, выступая своеобразным моральным алиби.

Террористическая деятельность часто романтизируется, террорист идентифицируется с легендарным персонажем, жизнь которого видится ярким приключением. На деле это приключение короткое, с печальным концом.

Члены подобных организаций (рядовые исполнители) – расходный материал. Они либо погибают, либо попадают под правовые санкции (это как?), проводя долгие годы в местах заключения.

Жизнь рядового террориста коротка, подобным организациям требуется постоянное пополнение рядов. Для привлечения новых членов используются специальные приемы вербовки, рассчитанные прежде всего на молодежь.

Обещание денег, славы, облекаемое в ауру романтики, героизма, приключений, грамотная идеологическая обработка – попадая на благоприятную почву, срабатывает весьма эффективно.

Борьба с терроризмом (35-ый ФЗ о противодействии)

Противодействие этому деструктиву – дело общегосударственное, иначе победы не видать.

В результате выстраивается вот такая противодействующая система:

Правовая основа антитеррора – Конституция РФ, нормы международного права, федеральные законы, отдельные правовые акты Президента и Правительства РФ, Уголовный Кодекс РФ. Разработана Стратегия и Комплексный план противодействия идеологии терроризма.

Этот перечень можно продолжать долго. Казалось бы, зачем столько нормативных актов? Без этого никуда, ведь международный терроризм – угроза национальной безопасности России, и борьба с ним требует тщательно продуманных шагов.

Важная составляющая антитеррора – перекрытие источников финансирования группировок. А их немало: нелегальная продажа нефти, предметов старины, наркоторговля, ограбление банков и частных лиц, рэкет, торговля заложниками, пожертвования от пособников.

Террористам необходима поддержка среди населения. Поэтому борьба с этим явлением предполагает не только изоляцию его идеологов и практиков. Такие меры эффективны, но недостаточны.

Если используются только силовые методы – это борьба не с терроризмом, а с его проявлениями. Поэтому противодействие терроризму обязательно включает профилактику.

Здесь требуется:

- внедрение в общественное сознание установки толерантности (это как?) и уважения многообразия культур, бесперспективности устрашающего насилия под любыми лозунгами;

- разъяснение подросткам и молодежи разрушительной сути этого явления;

- информирование населения о неотвратимости наказания за причастность к террористической деятельности (лучше – на конкретных примерах);

- создание положительного имиджа властных органов и сотрудников спецслужб – для укрепления мотивации у населения помогать в деле антитеррора;

- разоблачение мифов, в которых экстремисты и террористы предстают героями и борцами за справедливость (это как?), развенчание их лозунгов и пропагандистских приемов.

Это аварийно-спасательные работы, медицинская помощь, восстановление разрушенного, компенсация вреда пострадавшим.

Действия властей в данном случае основываются на недопущении людских потерь, на приоритете жизни и здоровья человека.

Заключение

Террористов необходимо обезвреживать и наказывать, но искоренить это явление только полицейскими методами не получится.

Победа возможна при условии создания атмосферы неприятия терроризма и осознания его разрушительной сути. Борьба с террористами – прерогатива (это как?) государства, но победить их может только общество.

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Главное чтобы было кому защитить от терроризма. А то иногда из-за нехватки навыков даже не знаешь что делать в такой ситуации.

Насилие всегда порождает только больше насилия. В современном цивилизованном мире люди должны учиться решать проблемы с помощью диалога.

Сейчас особо в ходу информационный. Например — заказные журналистские публикации на тему коронавируса. Это самый наглядный пример. Один из наиболее массовых и вредных террористических актов за всю историю.

Терроризм — это идеологическая, социальная и моральная сила. В повседневной деятельности террористических организаций террор является не средством, а самодостаточной целью. Это и образ жизни, и образ смерти, и смысл существования. В 1905 году — П. Куликовским было совершено покушение на московского градоначальника графа Шувалова. Уже на первой встрече с Борисом Савинковым Куликовский сказал, что хочет работать в терроре. Куликовский услышал интересный ответ: в террор должен идти только тот, для кого нет психической возможности участвовать в мирной работе.

Уголовное законодательство Российской империи второй половины 19 — начала 20 века, в частности Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в редакции 1857, 1865 и 1885 годов и Уголовное уложение 1903 года, не содержало в себе самостоятельного раздела или главы где были бы сосредоточены нормы, предусматривавшие ответственность за деяния, аналогичные тем, которые предусмотрены в главе 24 раздела IX УК РФ 1996 года (преступления против общественной безопасности).

Уголовно — правовые системы европейских государств решали этот вопрос по разному. Одни, например, французское, бельгийское, английское законодательство шли по тому же пути, что и Россия, другие (германское, венгерское, голландское, норвежское) выделяли самостоятельную группу посягательств против общежития под наименованием общеопасных преступлений.

Основным определяющим признаком этих преступлений признавался общеопасный способ совершения преступления. Тем не менее, само понимание способа и его границы трактовались весьма специфически. Под ними понимались: «случаи, когда для достижения преступного результата виновный прибегает к средствам, впоследствии выходящим из под контроля и носящим характер разрушительных стихийных сил природы (огонь, вода, пар, газы, заразные болезни)" [2]. Одновременно сфера действия способа ограничивалась лишь воздействием на чужое имущество. Вместе с тем, из изложенного выше не следует, что уголовное законодательство Российской империи не предусматривало ответственности за аналогичные преступления. Уложение 1845 года в редакции предусматривало достаточное количество норм о деяниях, относимых в настоящее время к числу общеопасных преступлений [3].

Причем следует отметить, что ответственность за это деяние дифференцировалась в зависимости от характера и роли участия лица:

по ч.1 ст.269 (1) наказывались за участие в публичном скопище;

по ч.3 ст.269 (1) за организацию скопища, руководство учиненном насилия над личностью, вторжением в чужое жилище или покушением на такие действия, а также подстрекательство к их совершению или продолжению [4].

Рассматривая терроризм в России можно выделить дооктябрьский терроризм, который оставил особый след в мировой истории — современный безбрежный террор ведет свое начало с выст.рела Каракозова 4 апреля 1862 г., возвестившего, что эпоха терроризма началась.

Особенно разрушительным оказались последствия террористических десятилетий, конечно, для России, в которой общество, свыкшись с обильной кровью, без помех вошло в большевистский террор. В после сталинские годы он значительно ослаб, но усилиями советского руководства переместился в другие страны, а теперь бумерангом вернулся к нам.

Терроризм второй половины XIX — начала XX вв. отличали следующие весьма существенные черты:

1) необоснованно расширительное представление о насилии со стороны власти и господствующих групп населения;

2) характерное для многих революционеров черно-белое видение мира;

3) примитивизация общественных отношений, игнорирование сложнейших взаимоотношений в обществе;

4) доведение критики существующего права и основных правовых институтов до абсурда, до отрицания права вообще;

5) стремление к нравственному оправданию терроризма ссылками на аморализм господствующих классов;

6) вера в то, что цель оправдывает средства и создания культа насилия.

Необходимо отметить, что практически все эти особенности были унаследованы большевиками и современными левыми экстремистами. Россия дорого заплатила за безбрежное террористическое насилие.

Следует обратить внимание на то, что революционеры-террористы второй половины XIX в. — начала XX в. и государственные террористы сталинской поры оправдывали убийства и прочие репрессии высшей целью — установление справедливости и равенства [8].

Среди острых политических, экономических и социальных проблем, которые приобрела Россия на исходе XX и начале XXI века, терроризм представляет одну из главных опасностей. Для России это явление не есть порождение века нынешнего, атрибут урбанизации [9].

Истоки российского терроризма теряются в глубине веков.

По иронии судьбы русская интеллигенция еще в конце XIX века полагала, что только в форме террора она способна защитить свое право на свободу и демократию. Террор рассматривался как средство борьбы против самодержавия, способ защиты права двигать историю. За всю историю русских революционеров было совершено порядка трехсот террористических актов.

В современной литературе насчитывается более 100 определений терроризма. Существующая сегодня конструкция правового определения терроризма довольно громоздкая, сложная и создает трудности при квалификации уголовно-правовых деяний, имеющих сходные квалифицирующие признаки, однако, терроризмом не являющихся [11].

1) устрашать, запугивать, держать в повиновении угрозами насилия и физического уничтожения;

2) творить расправу жестокими карательными мерами и истязаниями, расстрелами и т. п.

Терроризм — это насилие, содержащее в себе угрозу, не менее жестокого насилия, для того чтобы вызвать панику, нарушить и даже разрушить государственный и общественный порядок, внушить страх, заставить противника принять желаемое решение, вызвать политические и иные изменения.

Многие российские ученые пытались внести ясность в этот вопрос.

С. А. Эфиров считает, что понятие терроризма в широком смысле можно употреблять, как объединяющее нелегальную подрывную деятельность, все виды государственного террора, террористической политики и геноцида, а в узком смысле — в отношении нелегальных террористических актов.

Известный криминолог Ю. М. Антонян также предлагает понимать под терроризмом как все явление в целом, так и отдельные террористические акты. Кроме того, он настаивает на различении криминологического (более широкого) и уголовно-правового понятий терроризма.

С этой точки зрения автору, представляется возможным выделить такие виды терроризма, как политический, государственный, религиозный, националистический, военный, криминальный, корыстный и т. д. Но вне зависимости от названия методы террористов были неизменны.

Под террором Ю. М. Антонян предлагает понимать реализацию терроризма в течение достаточно длительного времени, на значительной территории и в отношении большого количества людей.

С этой точки зрения более правомерным и логичным будет относить понятие террора к политическим силам, находящимся во власти, опирающимся на властные структуры и репрессивный аппарат подавления (армию, контрразведку, различные спецслужбы), то есть объективно являющимся более сильной стороной в противоборстве [15].

Понятие же терроризм данные исследователи относят к оппозиционным силам, выступающим против официальной власти и объективно являющимся более слабой стороной в конфликте.

Кроме того, В. И. Замковой и М. З. Ильчуков, отмечают открытый и легальный характер осуществления террора, тогда как терроризму, по их мнению, присуща конспиративная и нелегальная форма реализации.

В большинстве случаев в литературе террор понимается как одна из разновидностей терроризма. Наиболее предпочтительной представляется позиция В. П. Емельянова, который предлагает отличать террор от терроризма по следующим признакам:

Террор, в отличие от терроризма, не одноразово совершаемый акт или серия подобных актов, он носит массовый характер, воздействуя на неограниченно большой круг лиц, состоящий не только из политических противников, но и случайно подвернувшихся людей, стремится к достижению повиновения всей массы населения на данной территории;

Террор применяется субъектами, которые обладают официально установленной (выборным путем, путем военной интервенции) властью над определенным социальным контингентом;

Террор — социально-политический фактор действительности, в то время как терроризм — явление уголовно-правового свойства. По мнению В. П. Емельянова террор и терроризм — разно уровневые явления по своей сущности и значимости последствий для общества, которые они могут причинить.

Цель терроризма — нанесение ущерба демократическим и прогрессивным социальным преобразованиям, собственности организаций, учреждений, частных лиц; запугивание людей, насилие над ними и физическое уничтожение в угоду реакционным взглядам и идеологии фашистского, расистского, анархистского, шовинистического либо военно-бюрократического толка, а также получение преступными элементами или покровительствующими им организациями, группами, лицами материальной или иной выгоды; дезорганизация и нанесение ущерба нормальным отношениям между государствами.

Анализ научной литературы, международных документов и уголовного законодательства ряда стран показывает, что терроризму как деянию свойственны следующие четыре отличительных признака.

В первую очередь отличительной чертой терроризма является то, что он порождает общую опасность, возникающую в результате совершения общеопасных действий либо угрозы таковыми. Опасность при этом должна быть реальной и угрожать неопределенному кругу лиц.

Следующая отличительная черта терроризма — это публичный характер его исполнения. Другие преступления обычно совершаются без претензий на огласку, а при информировании лишь тех лиц, в действиях которых имеется заинтересованность у виновных.

Терроризм сегодня — это бесспорно форма насилия, рассчитанная на массовое восприятие. Поэтому когда мы на практике имеем дело с общеопасными деяниями неясной этимологии, то чем больше неясностей, тем меньше вероятности, что это акты терроризма. Наряду с порождением общей опасности и публичным характером действий следующим отличительным и самым важным признаком терроризма является преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, напряженности.

Причем создается эта обстановка страха, напряженности не на индивидуальном или узкогрупповом уровне, а на уровне социальном и представляет собой объективно сложившийся социально — психологический фактор, воздействующий на других лиц и вынуждающий их к каким либо действиям в интересах террористов или принятию их условий.

Таким образом, резюмируя существующие научные положения и международный опыт борьбы с терроризмом, представляется возможным, остановится на следующем обобщающем определении терроризма как явления, выраженного в деянии: Терроризм — это публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие, какого — либо решения или отказ от него в интересах террористов.

1. Алексеенко Д. Актуальность новых подходов в борьбе с терроризмом //Материалы Международной конференции. 23–24 октября 2001г. — М.: Бек, 2001. — С.55.

2. Белогриц — Котляревский Л. С. Очерки курса русского уголовного права. Общая и Особенная часть. Лекции. — Киев — Харьков, 1896. — С. 563.

3. Фойницкий И. Я. Курс русского уголовного права. Часть Особенная. — Санкт-Петербург.: Издательство Императорского лицея правоведения, 1912. — С. 339.

4. Свод законов Российской империи. Т. 15.4.3. — М.: Печатное дело, 1914. — С. — 45.

5. Свод законов уголовных. Часть первая. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. — СПб.: Типогафия Братьевъ Тушинскихъ, 1910. — С.89.

6. Фейербах П. И. Уголовное право в 3-х книгах. Кн. 2. — СПб.: Печатникъ российскийъ, 1810. — С. 42.

7. Емельянов В. П. Субъективная сторона терроризма. — М.: Спарк, 1998. — С.61.

9. Замковой В. П., Ильчуков М. З. Терроризм — глобальная проблема современности. — М.: Спарк, 1999. — С.44.

10.Гаухман Л. Д. Уголовно-правовая борьба с терроризмом. — М.: Бек, 1999. — С. 121.

11.Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. — СПб.: Знание, 2000. — С. 65.

12.Эфиров С. А. Терроризм: психологические корни и правовые оценки //Государство и право. 1995. № 9. –С.78.

13.Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: Знание, 1955. — С. 401.

14.Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Изд.4 (дополненное). — М.: Азбуковник, 1999. — С.456.

15.Антонян Ю. М. Указ. соч. — С.55.

16.Емельянов В. П. Понятие терроризма в уголовном законодательстве России и Украины. Сравнительный анализ. — М.: Бек, 1999. — С.124.

Основные термины (генерируются автоматически): Терроризм, Россия, физическое уничтожение, террор, действие, политический, научная литература, общая опасность, отличительная черта терроризма, физическое насилие.

Похожие статьи

Терроризм как социальная опасность современности

Ключевые слова: терроризм, безопасность, особенности террористической деятельности

8) Политический терроризм — вид деятельности, предполагающий политические убийства.

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Терроризм как разновидность экстремизма | Статья в журнале.

Ключевые слова: терроризм, угроза применения насилия с целью устрашения, общеопасные действия, ассиметричный конфликт, государственные и негосударственные акторы, политически мотивированное вооружённое насилие.

Но политическим деятелем, который обосновывал насилие и террор, как метод завоевания власти, пролетарием, был В. И. Ленин.

Терроризм как угроза стабильности в мире, актуальность борьбы.

Терроризм — это насилие, осуществляемое со стороны оппозиционных группировок.

Проблемы и сущность терроризма | Статья в журнале.

Рассмотрим статистику терроризма. Терроризм включает в себя использование силы в политических целях, это некая форма политического насилия. С конца 60-х годов он приобрел большие масштабы

Анализ научных подходов к изучению природы и сущности.

Ключевые слова: терроризм, природа терроризма, сущность терроризма. Терроризм — это явление не новое, но пока ещё исследованное не до конца.

Терроризм: историко-политический аспект | Статья в журнале.

И. Оськин, П. Лупу полагают, что «цель современных террористических акций — путем насилия, антигуманных действий достичь

Если говорить об исторической эволюции политического терроризма, то иногда в литературе высказывается мнение о том, что такой.

Терроризм в призме теоретико-политологического анализа

1. Определение терроризма в призме категории насилия.

Исходя из этого, автор предлагает собственное определение терроризма: любые действия

Читайте также: