Какое направление в искусстве существует на грани незаконного

Обновлено: 18.05.2024

Зачем современное искусство нарушает сложившиеся веками каноны и правила, как научиться видеть смысл в двух мазках, изрезанном полотне или объекте треш-арта? И почему в мире растет спрос на эти сомнительные, на первый взгляд, произведения, а сами работы оцениваются в десятки миллионов долларов? Магистр истории искусств, преподаватель МГУ Инна Мурашева рассказала о том, что зашифровано в объектах contemporary art и почему они не обязаны быть красивыми.

магистр истории искусств, преподаватель МГУ

Современное искусство: эмоции и факты

На протяжении многих веков художники работали в парадигме эстетики и гармонии. Вопрос красоты долгое время был основным критерием для признания художественной ценности произведений искусства. Позже к нему добавился вопрос достоверности: художники и критики начали спорить, что важнее в искусстве — красота или правда. Но после Первой мировой войны — с ее масштабом жертв и разрушений — реальность деформировалась.

Это метафизическое страдание ярко отразилось во всем искусстве ХХ века: человек — ничто, он заперт в клетке своей плоти, деформирован — разобран на части, раздавлен обстоятельствами. Такая идея полностью противоположна идеям эпохи Ренессанс, где человек — центр Вселенной, венец творения и демиург. Самыми яркими выразителями идеи деформированной реальности в ХХ веке стали представители авангардных направлений — Лондонской школы (Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд), дадаизма (Ханс Арп, Марсель Янко, Ман Рэй) и сюрреализма (Сальвадор Дали, Рене Магритт, Макс Эрнст): его предтечей называют сюрреалиста XV века Иеронима Босха (ок. 1450–1516), который извлекал фантасмагорические образы из глубин подсознания.

Потому что его восприятие зависит не от набора знаний, а от эмоциональной открытости.

Фрэнсис Бэкон

Важна концепция, а не объект

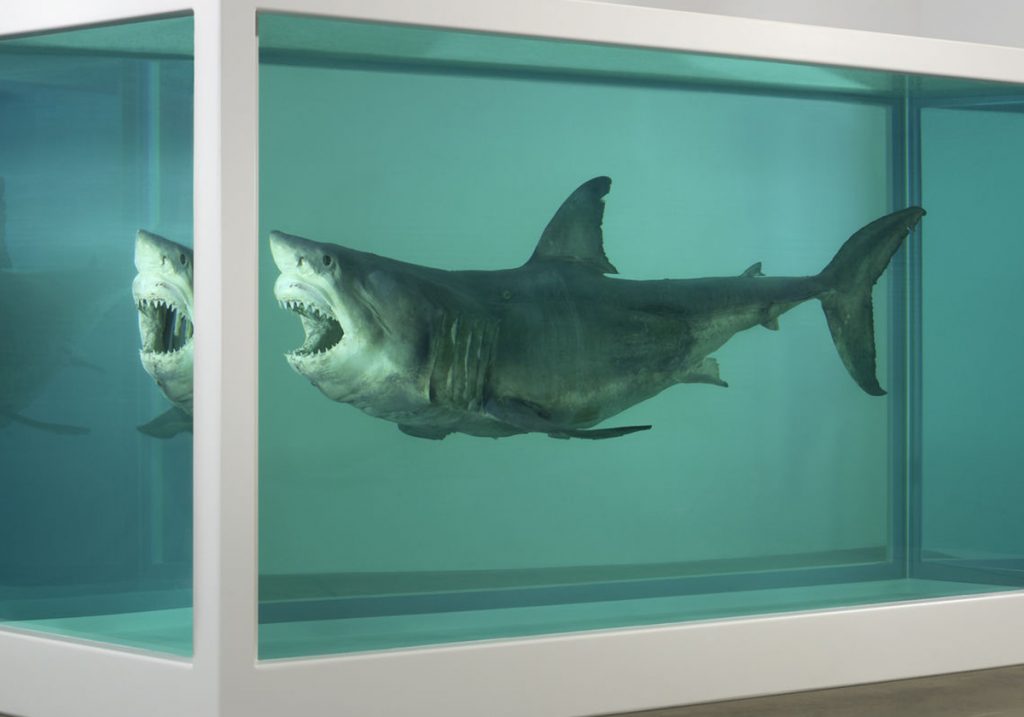

Представители contemporary art — художники, которые идут под знаменем Малевича и Дюшана, продолжая искать новые формы в искусстве, новый изобразительный язык, проницая актуальную реальность, экспериментируя и вдохновляя других своим творчеством. Среди них — Лучо Фонтана, ЖанМишель Баския, Кит Харинг, Дэмьен Херст.

Марсель Дюшан

Зритель как соавтор

Отнести подобные формы к объектам contemporary art позволяет тот факт, что они, как каждое значимое произведение искусства, имеют:

- концепцию;

- точку зрения;

- риторическое многоточие (то есть ведут зрителя к дальнейшим размышлениям и ощущениям);

- исторический контекст (актуальность именно в свое время).

Актуальность — важный аспект, поскольку новизна, способность сделать новое художественное высказывание в искусстве — один из критериев гениальности.

Современное искусство развивается такими темпами, что теоретики не успевают дать обоснования и подвести теоретическую базу под рождающиеся формы, а сам вопрос — что же такое современное искусство? — попадает в разряд сложных философских определений.

Рацио-эмоцио: оси реакции на предмет искусства

Современное искусство работает либо с эмоциональной, либо с интеллектуальной сферами зрителя, или одновременно с обеими. Оно нацелено на то, чтобы вызвать у человека эмоции и, как следствие, размышления об увиденном. Или только эмоции — и это уже шаг к пониманию.

Олег Кулик

Такие работы, затрагивая эмоции, заставляют задуматься об этических, религиозных, философских, политических вопросах. Либо просто оказывают сильнейшее воздействие на эмоциональный мир.

Дэмиен Херст

Таким образом, погружение в интеллектуальный подтекст работ помогает понять посыл, который хотел донести автор.

Как правило, подтекст, концепция есть практически у всех работ, но большинством произведений современного искусства можно наслаждаться и без глубокого проникновения в смысл. Ведь разрезы Лучо Фонтана выполнены безупречно, а значит, воздействуют на эстетическое восприятие.

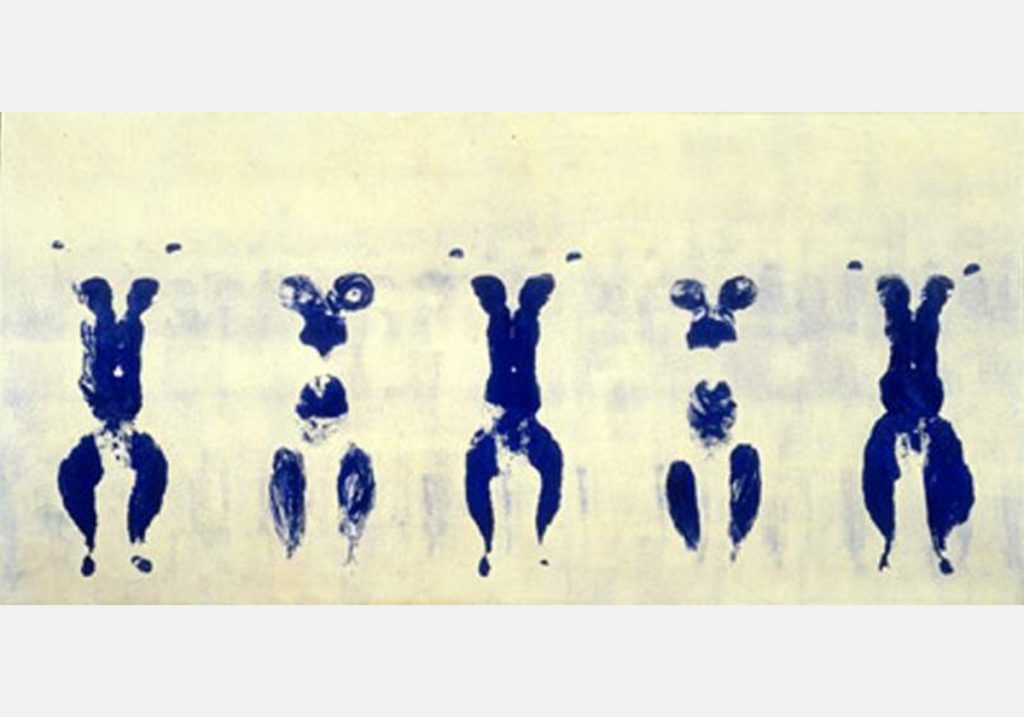

Классика vs современность

По словам художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова, современному искусству присущ эффект узнавания. Его суть заключается в том, что, заинтересовавшись современным искусством, человек быстро начинает узнавать художников, произведения которых видел однажды. Например, невозможно не узнать характерную цветовую гамму Ива Кляйна и его отпечатки женских тел на холсте. Или работы Жан-Мишеля Баскии, а также граффити Кита Харинга. У современных художников запоминающийся стиль, благодаря чему быстро достигается тот самый эффект узнавания. А у человека возникает ощущение приобщения к искусству — одной из высших сфер деятельности духа. И это оказывает благотворное воздействие во всех смыслах: и эмоциональном, и интеллектуальном, поскольку приводит к повышению самооценки.

Ив Кляйн

Кроме того, современное искусство дарит чувство сопричастности, пребывания на пике современности: оно пластично, текуче, развивается здесь и сейчас, и зритель растет вместе с ним. Неслучайно музеи современного искусства, которые есть практически во всех крупных мировых столицах, весьма посещаемы.

Согласно исследованиям, проводившимся в Италии, при посещении музеев современного искусства люди испытывают более яркие ощущения, чем музеев, где собраны произведения классических мастеров. Можно сказать, что традиционная живопись дает пищу для ума, а объекты современного искусства — для души и эмоциональную подпитку.

Самые крупные художественные события — La Biennale di Venezia, Art Basel Miami — посещают те, кто получает там яркие эмоции, даже не имея специального образования. И это позволяет человеку, далекому от искусства, сделать жизнь более насыщенной, что во многом объясняет, почему произведения contemporary art так популярны и высоко оцениваются на арт-рынке.

Contemporary art: понять и принять

Современное искусство — не самая легкая для восприятия тема: чтобы его постичь, надо отбросить какие бы то ни было ожидания, стереотипы и рассудочный подход. Хорошая новость состоит в том, что оно многослойно, и всегда есть тот слой, который может быть понят практически любым человеком, свободным от предрассудков по отношению к объектам этого искусства. Один из них заключается в том, что искусство — это лишь то, что красиво, эстетично и несет очевидный смысл. Чтобы полюбить современное искусство и начать разбираться в нем, от этого стереотипа стоит избавиться, ведь мы можем воспринимать его не только умом, но и на эмоциональном уровне. Причем эмоции необязательно должны быть положительными, главное, чтобы они возникали, — и это шаг к пониманию.

Павел Сивохин рассказывает о граффити, стрит-арте и мурализме.

Понятие "уличное искусство" активно используется во многих современных исследованиях города и общества. Тем не менее исследователи до сих пор не пришли к пониманию, что считать искусством и какое искусство является уличным. Можно выделить целый ряд различных изобразительных практик на городских улицах, которые попадают в фокус внимания современных гуманитарных наук. К ним можно отнести следующие художественные формы: граффити, стрит-арт и мурализм. В целях избежания сложностей, вызванных размытыми границами между данными формами, здесь мы будем считать уличное искусство собирательным термином, который включает в себя множество художественных подходов. Чтобы понять, почему в научном поле есть такая неопределенность, необходимо погрузиться в историю данного феномена.

Граффити как одна из первых форм уличного искусства появилось в конце 70-х – 80-х годов в Америке. Наиболее активно это движение развивалось в Нью-Йорке, центральные районы которого были опустошены в ходе субурбанизации – массового переселения в "одноэтажную Америку". В данном контексте граффити развивалось параллельно с другими субкультурными направлениями: скейтборд, хип-хоп, брейкданс. Оно было популярно как форма самовыражения у малоимущих слоев населения, которые продолжали проживать в центральных районах города. В своей деятельности граффити-райтеры использовали различные изобразительные техники: тэг, письменные и фигуративные изображения. Однако ключевой особенностью данной художественной формы являлась её узкая направленность на коммуникацию внутри граффити-сообщества и исключение из данной коммуникации более широкого круга населения. Граффити являлось формой обозначения территории райтера или целой команды райтеров (crew). Они использовали специфический изобразительный язык, понимание которого требовало определенного символического капитала. Яркий пример такой неинклюзивной коммуникации, спрятанной от глаз общества, – Туннель Свободы (The Freedom Tunnel), который проходил под парком Риверсайд на Манхэттене и стал закрытым местом для общения художников (рис. 1).

Ответом городских властей Нью-Йорка на низовые практики уличного искусства стала программа нулевой терпимости (zero tolerance), которая основывалась на теории "разбитых окон", предложенной в 1982 году. Данная теория объясняла связь мелких правонарушений, а точнее их последствий (разбитые окна, граффити, мусор на улицах), с более серьезными преступлениями, которые в данном контексте произойдут с большой вероятностью. Таким образом, граффити считалось нарушением правопорядка и рассматривалось как форма вандализма. Однако эта точка зрения уже тогда ставилась под сомнение – считать ли искусством или вандализмом работы Жана-Мишеля Баския, который познакомил со своим тэгом "SAMO" (Same old sh*t) весь район Сохо? (рис. 2)

Похожий процесс развивался и в России, но с небольшим опозданием. Граффити-культура была тесно связана с другими субкультурными направлениями и проникла в Советский Союз в конце 80-х вместе с журналами, кассетами и другими материалами. Одной из самых узнаваемых в 90-х и продолжающей работать до сих пор командой является "Зачем crew" (рис. 3).

Другой формой изобразительной практики, связанной с пространством улицы, является стрит-арт, который вобрал в себя множество изобразительных приемов: стикеры, городские инсталляции, изобразительные инсталляции и аэрозольные баллоны с краской.

Несмотря на тесную связь с граффити-культурой и частичное использование её визуального языка, стрит-арт имеет ряд принципиальных различий. Основным таким отличием является адресат визуального послания, который в случае стрит-арта не ограничен субкультурными рамками, им может стать любой проходящий. Желание донести свое послание до большого круга людей сочетается с критическими, зачастую политическими и привязанными к специфике территории, смыслами. Ярким примером являются "глаза города" Кирилла Кто (рис. 4). Важно заметить, что стрит-арт, в отличие от граффити, воспринимается многими людьми как искусство, что легитимирует его в определенных социальных контекстах.

Последняя рассматриваемая нами художественная форма уличного искусства – это муралы. Этим термином чаще всего обозначают масштабные изображения, которые занимают фасады целых домов. Несмотря на присутствие таких форм в городах в конце XX века, многие исследователи рассматривают популярность этого вида уличного искусства в последние десять лет как начало нового, качественно отличающегося периода. Данный период связан с возрастающей институционализацией и коммерциализацией уличного искусства. Поворотным моментом в этом вопросе стала выставка Tate Modern 2008 в Лондоне, когда ее частью стали масштабные муралы, украшающие фасады производственных зданий, где проходила выставка (рис. 5). Данное событие и его успех указали на силу визуального языка уличного искусства, что и заинтересовало различные институции. Видя потенциал данного инструмента, маркетологи, городские администрации, бренды, музеи и творческие объединения начали активно использовать язык уличного искусства.

Подводя итог, хочется заметить, что уличное искусство интересно не только как объект исследования, но и как инструмент. Мы видим, что на протяжении всей истории развития уличного искусства данная практика была связана с различными группами населения и имела смысл не только для участников, но и для зрителей. Тем не менее главной целью уличного искусства была коммуникация. Изучая различные формы коммуникации и то, как она выстраивается на улицах наших городов, мы можем лучше понять, как, на каких условиях и кто имеет право и возможность высказываться в пространстве города.

Если поначалу граффити воспринимались как явление за гранью и вкуса, и китча, то сейчас говорят об особом мастерстве авторов, об оригинальных замыслах, о тонкостях и чуть ли не шедеврах, без которых город потускнеет.

Так мы подходим к новой линии в толковании граффити — как произведений искусства вне их трансгрессивного контекста. Конечно, напрашивается вопрос, не разрушаем ли мы при этом сами границы адекватности художественного анализа. Нас долго учили, что всякое художественное произведение следует судить только в контексте его социально-культурного символизма. Не будет ли анализ композиций уличных граффити с точки зрения колорита или композиции разрушением этих идеологических принципов искусствоведческого взгляда?

Именно в этом направлении и делается сейчас первый шаг институционализации граффити. В них пытаются разглядеть мастерство композиции, колорита, каллиграфии и прочие достоинства. На типологически адекватном граффити, материале тюремных татуировок или сортирно-заборной символики эти вещи обычно никого не интересуют.

Уличные граффити переведены из разряда нарушения правил поведения в разряд форм художественной мысли, и теперь их рассматривают в ряду с образцами наскальной палеолитической живописи. Значение этого поворота нельзя недооценивать. Оно столь же естественно, как отказ осуждать первобытного человека за плевок на землю или хождение по траве. Вместо того чтобы воспринимать эти художественные явления как нарушение границ, мы выводим эти границы из поля зрения как нечто исторически случайное и сосредотачиваемся на существе предмета, оценивая его в категориях вечных критериев эстетики.

Готовность граффитистов покрывать своими фресками стены малодоступных для зрителя сооружений наводит на мысль о том, что прямое социальное действие их произведений вообще не несёт социального вызова

При всей оригинальности отдельных граффити в целом они, кажется, не претендуют ни на историческую новизну, ни на авторскую индивидуальность, свойственную современному искусству. Эти исторические и социальные моменты в них так же вторичны, как и социальная обращённость к зрителю. Нелегко проследить хронологию нововведений в их манере, авторском почерке или уловить местный стиль. Кажется, что идеи граффити распространяются, как луговая трава, захватывая новые земли, страны и континенты.

Авторы граффити почти всегда неизвестны, их могут знать только близкие знакомые Что означает эта анонимность? Её можно связывать с анонимностью фольклора, но характер распространения граффити отличается от фольклора своей таинственной скрытностью, дистанцией между автором и его произведением, которую народное искусство не знает. Фольклорное искусство обычно носит явно выраженный локальный характер — семейное, деревенское, местное, а в граффити мы сталкиваемся с неожиданным для фольклора интернационализмом, универсальностью, в которой локальность затушёвана. Граффити, скорее, напоминает нам о вездесущей промышленной рекламе или комиксах. В них и на самом деле время от времени встречаются графические мотивы комиксов и мультипликации, но нельзя сказать, чтобы они занимали какое‑то особое положение в мире источников граффити. Граффити весьма техничны, как и современная реклама, они связаны с техникой коммуникаций, печатью и интернетом.

Сходство с рекламой может отчасти объяснить агрессивность граффити. Яркость красок и надломленный ритм каллиграфических символов, кажется, имеют какую‑то особую идеологическую интенцию, то есть адресованы кому‑то, но эти метафорически говоря, выкрики граффити на самом деле не направлены ни на кого, они погружены в тишину.

Яркость красок и надломленный ритм каллиграфических символов, кажется, имеют какую‑то особую идеологическую интенцию, то есть адресованы кому‑то, но эти, метафорически говоря, выкрики граффити на самом деле не направлены ни на кого, они погружены в тишину

Кому же предназначены эти многокилометровые картинные галереи? Пассажирам в несущихся мимо вагонах или самим себе? Рядом с ними нет толп созерцателей. Они адресованы всем и никому — как политические лозунги или реклама кока-колы. Двойная таинственность покрывает социальное пространство граффити.

Создаётся мистифицирующее ощущение ненаправленности граффити, и эта ненаправленность как нарушение основополагающих принципов коммуникации или цивилизации и придаёт им сверхвызывающий обычаям города смысл. Вандализм в данном случае оказывается сродни языковой несовместимости, отказ от адресной коммуникации выступает как аналог немоты. Но это не отсутствие речи. Напротив, граффити, скорее, кричат, чем говорят, и порой настолько оглушительно, что смысла уже не разобрать, и их месседж, если таковой есть, сближается скорее с шумом, рёвом или лаем, нежели с членораздельной речью.

Это позволяет продолжить сравнение с луговой травой, заполняющей поля и рассеивающейся по ветру. Граффити выходят за рамки антропологической нормы. Но в граффити есть и нечто человеческое, следы цивилизации. Если бы граффити стремились явить людям мир дочеловеческого или сверхчеловеческого сознания, они ограничивались бы абстрактными мыслеформами, что уже встречалось в истории авангарда. Однако в них видны орнаменты, каллиграфические символы, изображения, символические фигуры, что и сближает граффити с концептуализмом.

Впрочем, концептуализм строится как рациональная игра с языком, он обращается к разуму, а не к чувству или спонтанной раздражительности. В концептуализме мы слышим диалог разума и безумия, здесь же — ни то ни другое. Хотя при желании можно видеть в граффити и симптомы безумия, как в рисунках душевнобольных: в них есть присущий таким рисункам синтез орнаментального и изобразительного начала, лежащий между словом и криком, словом и знаком.

Пытаясь определить область возникновения и практического использования граффити, мы вынуждены говорить одновременно и о групповой солидарности их авторов и зрителей, и в то же время об асоциальности как противопоставленности коллективному сознанию горожан, социуму. Здесь приходят в голову аналогичные для этой ситуации категории — возраст и психология поколений. Возможно, что граффити есть способ монументального самовыражения инфантильной реакции на мир взрослых.

Но сравнение с эхом, опережающим взрыв, кажется слишком сильным и противоречивым, поскольку энергетика граффити вольно или невольно означает не аккумуляцию энергии, а разрядку. Это, скорее, воображение, чем реальность, в нём прошлое и будущее неразличимы. В их обращении со временем будущее становится вспышкой памяти о бессобытийном событии.

Это событие трудно описать в психологических терминах, оно остаётся миражом интерпретатора. Пожалуй, его можно было бы интерпретировать как знаковую систему, в которой репертуар средств выражения и предлагается, и преодолевается одновременно. Здесь происходит нечто вроде становления нового языка из смешения слова и иероглифа, звука и изображения.

В таком случае язык граффити, служащий средством выражения эмоций и состояний сознания, в то же время выступает как отчуждённый эксперимент в области синтеза возможностей становления языка поколения, предчувствующего радикальную перемену уже не только в политике, экономике или нравах, а в самих формах мысли и переживания, в семиотике экзистенциального самообнаружения. Если это так, то в урбанистическом граффити можно видеть предвестников новых знаковых средств экзистенциального самоопределения и рефлексии.

В отличие от предметных поисков футуризма, нигилизма, абстракционизма, супрематизма, ар информель мы имеем здесь случай самодеятельного конструирования художественного языка

Граффити появились как вызов этой технологии. Как вызов со стороны поколения, противопоставившего себя массовой культуре и проектной организации городской среды, подчинённой бизнесу и власти.

Эта тайная работа сопровождается недоступным внешнему наблюдению экспериментом над языками монументальной графики, каллиграфии, цвета, изображений и орнаментов. Их синтез появляется в современной городской среде на правах незаконнорождённого ребенка старых и новых утопий, тех же синтетических материалов и технологий. Этот бастард городской цивилизации учится говорить на своём — пока что инфантильном — языке мюралей, как социальных погремушек, их гром предвещает и нечто обещающее, и пугающее одновременно. И неясно, что же скрывается за этой аттрактивной и свободной семиотической алхимией.

Читайте также: