Каким путем право устанавливает порядок и справедливость в обществе

Обновлено: 28.06.2024

Право – такая же великая общечеловеческая ценность, как и мораль. Стыд и правда их первооснова. Право и мораль воздействуют на наше поведение, регулируют его почти с одинаковой силой. Они определяют меру свободы нашего поведения, но такой свободы, которая не идёт в ущерб окружающим.

Право связано с юридическими законами и с государством.Важным достижением цивилизации учёные считают правовое государство –это такое государство, которое главной задачей ставит защиту прав и свобод человека, его жизнь и благосостояние. Правовое государство признаёт за каждым человеком личную неприкосновенность, свободу, независимость, способность самостоятельно решать, что для него важно, ценно, выгодно… (. )

Когда в нашем Отечестве на свет появляется человек, он сразу получает гражданство – по праву рождения, так сказано в специальном законе о гражданстве.

Гражданством называют правовую связь человека с государством. Это значит, что и у вас лично, и у государства, в котором вы живёте, есть взаимные права и взаимные обязанности. Вы имеете право пользоваться всеми правами, которые записаны в специальных государственных правовых документах (Конституции – основном законе страны, других законах), например правом на образование, на участие в

культурной жизни и т.д. Вместе с тем, у вас есть и обязанности: вы обязаны соблюдать законы, установленные государством, уважать права других людей. Вы обязаны платить налоги и охранять природу. И конечно, вашим долгом и обязанностью гражданина России является защита Отечества. Но и государство должно подчиняться законам, обладать установленными законом правами, а также нести ответственность перед гражданином – ведь права и обязанности, ответственность взаимны.

Потребность в порядке и справедливости.Наука утверждает, что всякое человеческое общество – будь то небольшая группа или целое государство и даже весь мир народов и государств – нуждается, или, как говорят учёные, испытывает потребность в чёткой организации деятельности людей. Давно люди поняли громадные преимущества порядка и страшную, разрушительную силу беспорядка.

Людям всегда был остро необходим такой регулятор поведения, который помог бы им спокойно договариваться по самым острым проблемам, мирно и справедливо улаживать любые конфликты. И такой регулятор был найден. Мудрость и здравый смысл, присущие человеку, привели к открытию права, предназначение которого как раз в том и состоит, чтобы предотвращать конфликты и столкновения, а если они возникли – помогать преодолевать их мирно, культурно, как мы теперь говорим, цивилизовано. Постепенно, в ходе истории, сложились общие правила (правовые нормы), которые точно указывали всем и каждому, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации, какие у человека есть возможности в обществе и в чём состоит ответственность перед людьми.

Если государство признаёт правовую норму, то оно утверждает её в своём законодательстве, выполнять которое обязаны все граждане данной страны.

Составной частью правовой системы РФ, нашей Конституции, являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России. И если международным договором установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила международного договора.

Итак, право – это особый регулятор общественных отношений, человеческого поведения; оно находит своё выражение в системе юридических (правовых) норм (правил), которые закрепляют исторически сложившиеся в обществе представления о порядке и справедливости. Оно (право) может быть закреплено в форме принятого государством закона или существовать в виде образца, идеала. Право охватывает все важнейшие сферы жизни человека и общества. Поэтому система права включает в себя большие группы правовых норм, объединённых общностью регулируемых ими общественных отношений. Эти группы норм принято называть отраслями права.

Мера свободы.Каким же путём право устанавливает порядок и справедливость в обществе? Порядок и справедливость право устанавливает путём чёткого определения меры свободы людей. Мера – это то, что помогает сделать точный расчёт и ответить на вопрос: сколько, какое качество, какой объём, размер, какая доза и т.д. Право точно указывает, какие свободы даны человеку.

Подлинная свобода состоит в том, чтобы уметь правильно пользоваться своими правами и уважать права других людей (а все другие люди, естественно, должны уважать ваши права). Веками искали люди ответ на вопрос, в чём конкретно состоят свободы человека, кто их определяет. И нашли, доказали, что именно право и только право (а не вожди, цари и государство) должно устанавливать меру свободы человека. Право и только право способно точно указать, сколько и какие права имеет человек, или, иначе говоря, какие у него правовые возможности.

Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей великолепно выразил Иммануил Кант в своём категорическом императиве (абсолютно обязательном, повелительном требовании) права. Вот его смысл: поступай так, чтобы свобода твоих поступков была совместима со свободой каждого и со всеобщими законами.

Все наши права (т.е. мера наших правовых возможностей, мера свободы) точно определены и записаны в правовых документах, прежде всего в документах, принятых ООН, - Всеобщей декларации прав человека, Международной хартии прав человека, а также в Конституции РФ и других юридических документах, касающихся прав человека.

Вопросы и задания (первые два сделайте письменно в тетради, остальные - устно):

1. Дайте определения всем выделенным словам текста (можно воспользоваться словарями).

2. Объясните смысл формулировки: право определяет меру свободы и равенства людей в обществе.

3. Раскройте основные назначения права в обществе.

4. С категорическим императивом морали вы уже знакомы (если забыли, найдите и проанализируйте это высказывание). Теперь поразмышляйте над категорическим императивом права. Подумайте над вопросом: в чём Иммануил Кант видит абсолютно обязательное требование права, т.е. его суть?

Сайт учителя всех предметов. Технологические карты уроков, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, полезный материал и многое другое.

Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л. Н. Оглавление

Давайте вспомним

Подумаем

Можно ли добиться порядка и справедливости в обществе? Почему право — это прежде всего ответственность?

Одна из самых древних потребностей человеческого общества — потребность в порядке и справедливости. Людям всегда был остро необходим такой регулятор поведения, который помог бы им спокойно договариваться по самым острым проблемам, мирно и справедливо улаживать любые конфликты. И такой регулятор был найден. Мудрость и здравый смысл, присущие человеку, привели к открытию права, предназначение которого как раз в том и состоит, чтобы предотвращать конфликты и столкновения, а если они возникли — помогать преодолевать их мирно, культурно, как мы теперь говорим, цивилизованно. Постепенно, в ходе истории, сложились нормы права — общеобязательные правила, которые точно указывали всем и каждому, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации, какие у человека есть возможности в обществе и в чём состоит его ответственность перед людьми.

Другое смысловое значение права связано со справедливостью, с правдой. Право всегда ориентирует людей на правду, справедливость — устанавливает определённую меру справедливости. Не случайно многие юридические (правовые) документы в старину так и назывались — Правда (Русская Правда, Салическая Правда, Польская Правда).

Следует ли из документа, что право должно соответствовать нравственным принципам своего времени и не отставать от него? О каком смысловом значении права ты узнал из этого документа?

Третье смысловое значение связано с естественным правом.

С древнейших времён многие мыслители утверждали, что есть такое право, которое никем не создаётся и не даруется — ни государством, ни монархом, ни церковью. Оно существует естественно, происходит из самой природы человека, общества, окружающего мира, а верующие люди считают, что оно даровано Богом. Так его и называют — естественное право. Оно принадлежит человеку от рождения уже потому, что он человек. И никто не может его отнять у человека — это неотъемлемое, прирождённое право людей.

Естественное право включает прежде всего право человека на жизнь и на всё то, что помогает сохранению и развитию жизни, — право на личную неприкосновенность, право на свободу мысли, убеждений, совести и религии, право владеть имуществом и др.

Государство таких прав не создаёт. Не может же оно издать закон, в котором с такого-то числа разрешит людям жить, думать, говорить, верить и т. д. Но государство может включить нормы естественного права в свои законы. И этим подчеркнёт, что признаёт такие нормы, гарантирует их соблюдение и защиту.

Естественное право не всегда бывает закреплено в законах той или иной страны. В таком случае (для этих стран) естественное право существует в виде образца, правового идеала, к которому следует стремиться.

В наши дни естественное право наиболее полно представлено в ряде документов ООН, главным из которых является Всеобщая декларация прав человека (более подробный разговор об этом выдающемся документе, который принято называть библией современного права, идеалом права, состоится позднее, на специальном уроке). Если та или иная страна подписывает эти документы и включает их положения в своё национальное законодательство (прежде всего, в конституцию, как это сделала Россия в 1993 г.), естественное право из образца, идеала становится реально действующим юридическим документом, требования которого должны соблюдать все. Так встречаются позитивное (положительное, т. е. реально существующее, действующее, установленное государством) и естественное право.

Итак, право — особый социальный регулятор. Оно обычно исходит от государства (т. е. создаётся законодательными или другими компетентными органами государства) и закрепляется в законе или другом нормативном акте. Но право, конечно, нельзя свести к отдельному закону, норме. Право — это совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, устанавливающих определённые права и обязанности как отдельных лиц, так и организаций (в том числе и государственных).

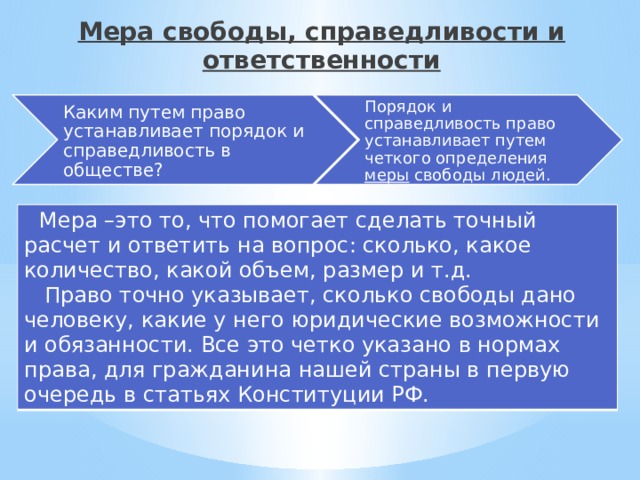

Мера свободы, справедливости и ответственности

Каким же путём право устанавливает порядок и справедливость в обществе? Короткий ответ может быть таким: порядок и справедливость право устанавливает путём чёткого определения меры свободы людей.

Давайте глубже вникнем в смысл этой формулировки. Мера — это то, что помогает сделать точный расчёт и ответить на вопрос: сколько, какое количество, какой объём, размер и т. д.? Право точно указывает, сколько свободы дано человеку.

Подлинная свобода состоит в том, чтобы уметь правильно пользоваться своими правами и уважать права других людей (а все другие люди, естественно, должны уважать ваши права). Одно только право способно точно указать, сколько и какие права имеет человек, или, иначе говоря, какие у него юридические возможности и обязанности: что ему можно делать, а чего нельзя, от чего он должен быть защищён и за что он сам несёт ответственность. Всё это чётко указано в нормах права, для гражданина нашей страны в первую очередь в статьях Конституции РФ.

Взаимосвязь прав, свобод и ответственности очень точно выразил великий немецкий философ И. Кант в своём категорическом императиве (абсолютно обязательном, повелительном требовании) права. Вот примерный смысл императива: поступай так, чтобы свобода твоих поступков была совместима со свободой каждого и со всеобщими законами.

Если вдуматься, философ призывает каждого очень ответственно относиться к своим поступкам. Поэтому юристы всегда подчёркивают, что право — это прежде всего ответственность.

ДОКУМЕНТ

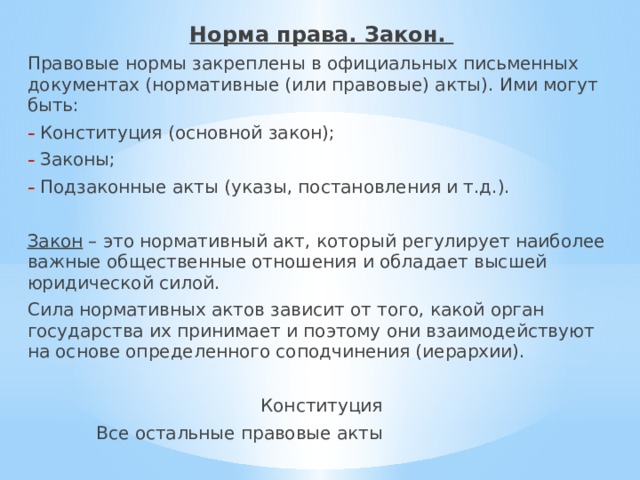

Норма права. Закон

Когда государство принимает ту или иную правовую норму, оно утверждает, или, говоря точным языком юристов, закрепляет, её в официальном (государственном) письменном документе. Такие документы называют нормативно-правовыми (или нормативными) актами. Ими могут быть:

конституция (основной закон);

законы;

подзаконные акты (указы, постановления и т. д.).

Нормы права различаются в зависимости от того, в каком документе они закреплены: есть конституционные нормы, есть нормы закона и есть нормы подзаконного акта.

Чтобы было понятнее, поясним, что закон — это нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой. Сила нормативного акта зависит от того, какой орган государства его принимает. Высшая юридическая сила законов объясняется тем, что их принимает высшая законодательная власть — парламент (в России он называется Федеральным Собранием) или же непосредственно народ страны — путём референдума (прямого голосования избирателей).

Законы подразделяют на основной (конституция) и обыкновенные.

Подзаконные нормативные акты издаются президентом (указы), правительством (постановления), министерствами (приказы, инструкции и т. д.). Все подзаконные акты издаются только на основе законов и не могут им противоречить.

Поскольку нормативные акты обладают различной юридической силой, они взаимодействуют на основе определённого соподчинения (иерархии). На вершине иерархии находится основной закон — конституция, которая определяет основы правового регулирования в стране. Все остальные нормативные акты действуют только в согласии с конституцией и не могут ей противоречить.

В чём же основной смысл правовой нормы? Главное её предназначение — регулировать взаимоотношения между людьми и их группами, т. е. общественные отношения (в форме дозволения, предписания или запрета). Каждая норма содержит чётко установленную меру (объём) определённых прав и обязанностей. Этим она и осуществляет свою функцию регулирования: изучишь текст нормы — узнаешь свои возможности и обязанности. Норму, принятую государством, обязаны соблюдать все — и отдельные лица, и организации. Она становится общеобязательной. Государство же строго следит за её исполнением, а в случае необходимости может и заставить соблюдать.

Таким образом, норму права можно определить как охраняемое государством общеобязательное правило, которое регулирует общественные отношения, поведение людей, устанавливая определённые права и обязанности. Норма права может действовать только после её опубликования в письменном виде (неопубликованная норма не существует).

Сравнивая норму права с другими известными вам социальными нормами (обычаем, моралью), вы без особых усилий назовете её отличительные особенности:

закреплённость в законе (или других нормативных актах);

обеспеченность силой государства.

Система законодательства

Под законодательством понимают всю совокупность нормативных актов, действующих в стране. Законодательство — единая система, все части которой объединены и взаимодействуют на основе соподчинения (иерархии, о которой вы уже знаете). К основным частям системы относят законы, подзаконные акты и конституцию, которая возглавляет всю систему законодательства. Она является также юридической базой для выработки новых законов (текущего законодательства) и вообще всей законотворческой деятельности государства. Законодательство, т. е. всю совокупность нормативных актов, подразделяют также на отдельные большие группы прав — отрасли права.

Каждая отрасль права представляет собой совокупность (группу) правовых норм, которые регулируют отдельную сферу (область, круг) близких по своему характеру (однородных) общественных отношений. Поясним: например, трудовое право — это отрасль права, регулирующая сферу трудовых отношений; семейное право — отрасль, регулирующая сферу семейных отношений, и т. д.

В России система законодательства включает около 30 отраслей. Важнейшие из них — конституционная отрасль права (она регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством государства и правовым положением человека); гражданское право (регулирует, главным образом, сферу имущественных отношений); административное право (его нормы регулируют общественные отношения в сфере государственного управления).

Поскольку отрасль права весьма обширная совокупность норм, внутри отрасли принято выделять сравнительно небольшие группы взаимосвязанных норм — институты права, которые регулируют однородные общественные отношения. В гражданском праве, например, есть институт купли- продажи, институт дарения, институт сделки и др.; в уголовном — институт необходимой обороны, институт крайней необходимости, институт невменяемости и т. д.; в семейном — институт брака и т. д.

Право и закон

Приходилось ли вам задумываться над вопросом: существует ли различие между правом и законом, или они абсолютно совпадают?

Строго говоря, над этим вопросом человечество размышляет ещё с античных времён. В современной науке есть разные позиции. Одни учёные утверждают, что право и закон абсолютно совпадают, что любой принятый закон — это всегда и есть право. Эти учёные не делают различия между правом и законом.

Другие доказывают, что право и закон не всегда совпадают, что закон не всегда является правом. Ведь государство, рассуждают эти учёные, может принять и неправовой, несправедливый закон — закон, не опирающийся на право. Право же — это мера свободы, оно выражает сложившиеся в обществе представления о справедливости. Вот в этом и состоит различие: закон может быть несправедливым (например, многие считают несправедливым действующий закон о едином подоходном налоге, когда людям с разными доходами — от самого маленького до многомиллионного — приходится платить один и тот же процент с дохода), а право бывает только справедливым, иначе оно перестаёт быть правом, превращается в свою противоположность — произвол.

ПРОВЕРИМ СЕБЯ

В КЛАССЕ И ДОМА

Объясни, почему существует множество отраслей права. Как ты оцениваешь необходимость иметь их в таком количестве в одной стране?

ГОВОРЯТ МУДРЫЕ

Римское юридическое изречение

Право — такая же великая общечеловеческая ценность, как и мораль. Мораль и право неразрывно взаимосвязаны. Они воздействуют на наше поведение, регулируют его почти с одинаковой силой. Они определяют меру свободы нашего поведения, но такой свободы, которая не идет в ущерб окружающим.

Право связано с юридическими законами и с государством. О государстве вообще вы уже довольно много знаете из истории, а также из первой части данного курса.

Важным достижением мировой цивилизации ученые считают правовое государство. Если определить очень коротко, то правовое государство — это такое государство, которое главной своей задачей ставит защиту прав и свобод человека, его жизни и благосостояния. Думается, что государств, в полной мере решивших эту задачу, нет еще нигде в мире, это скорее идеал.

Но некоторые демократически развитые государства добились ощутимых успехов в защите своих граждан.

Россия, встав на демократический путь развития, также поставила цель создать правовое государство. Правовое государство признает за каждым человеком личную неприкосновенность, свободу, независимость, способность самостоятельно решать, что для него важно, ценно, выгодно.

Когда в нашем Отечестве на свет появляется человек, он сразу получает гражданство — по праву рождения, так сказано в специальном законе о гражданстве.

Гражданством называют правовую связь человека с государством. Это значит, что и у вас лично, и у государства, в котором вы живете, есть взаимные права и взаимные обязанности. Вы имеете возможность пользоваться всеми правами, которые записаны в специальных государственных правовых документах (Конституции — основном законе страны, других законах), например правом на образование, на участие в культурной жизни и т. д. Вместе с тем есть у вас и обязанности: вы обязаны соблюдать законы, установленные государством, и уважать права других людей. Вы обязаны платить налоги и охранять природу. И конечно, вашим долгом и обязанностью гражданина России является защита Отечества. Но и государство должно подчиняться законам, действовать в рамках своих законных прав, а также нести ответственность перед гражданином: ведь права и обязанности, ответственность, как мы отметили выше, взаимны.

Потребность в порядке и справедливости. Давно, очень давно поняли люди громадные преимущества порядка и страшную, разрушительную силу беспорядка. Действительно, как тяжело сказываются на судьбах людей раздоры, ссоры, нетерпимость, перерастающие в бесконечное кровопролитие войн, революций, междоусобиц. Рушится все, что создавалось долгим трудом, гибнут люди, гибнет природа, скитаются по земле бездомные беженцы, разорение и запустение надвигаются туда, где еще недавно цвела мирная жизнь. И ведь это не только события древней истории. Достаточно внимательно присмотреться к современным событиям, в том числе на территории государств, входивших в состав СССР.

Людям всегда был остро необходим такой регулятор поведения, который помог бы им спокойно договариваться по самым острым проблемам, мирно и справедливо улаживать любые конфликты. И такой регулятор был найден. Мудрость и здравый смысл, присущие человеку, привели к открытию права, предназначение которого как раз в том и состоит, чтобы предотвращать конфликты и столкновения, а если они возникли — помогать преодолевать их мирно, культурно, как мы теперь говорим, цивилизованно. Постепенно, в ходе истории, сложились общеобязательные правила (нормы права), которые точно указывали всем и каждому, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации, какие у человека есть возможности в обществе и в чем состоит его ответственность перед людьми.

Есть и третье смысловое значение, но о нем — позже.

Норма права. Закон. Когда государство принимает ту или иную правовую норму, оно утверждает, или, говоря точным языком юристов, закрепляет, ее в официальном письменном документе. Такие документы называют нормативными (или правовыми) актами, это может быть конституция, закон или подзаконные акты — указы, постановления и т. д. Поэтому и нормы права различаются в зависимости от того, в каком документе они закреплены: есть конституционные нормы, нормы закона и подзаконного акта.

Чтобы было понятнее, поясним, что закон — это нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой. Сила законов объясняется тем, что их принимает высшая законодательная власть — парламент (в России он называется Федеральное Собрание) или же непосредственно народ страны — путем референдума (прямого голосования избирателей). Законы подразделяют на основной (конституция) и обыкновенные. А подзаконные нормативные акты издаются президентом (указы), правительством (постановления), министерствами (приказы и инструкции и т.д.). Все подзаконные акты исходят только из законов и не могут им противоречить.

Теперь вам понято, почему ведущую роль среди нормативных актов играют нормы закона — конституционные нормы (основного закона) и нормы обыкновенных законов.

В чем же основной смысл правовой нормы? Главное ее предназначение — регулировать общественные отношения, поведение людей (в форме дозволения, предписания или запрета). Каждая норма содержит четко установленную меру (объем) определенных прав и обязанностей. Этим она и осуществляет свою функцию регулирования: изучишь текст нормы — узнаешь свои возможности и обязанности. Если норма принята государством, ее требования обязаны соблюдать все — и отдельные лица, и организации. Она становится общеобязательной. Государство же строго следит за ее исполнением, а в случае необходимости может и заставить соблюдать.

Таким образом, норма права есть охраняемое государством общеобязательное правило, которое регулирует общественные отношения, поведение людей, устанавливая определенные права и обязанности.

Сравнивая норму права с другими известными вам социальными нормами (обычаем, моралью), вы без особых усилий назовете ее отличительные особенности — закрепленность в законе (или других нормативных актах); общеобязательность; обеспеченность силой государства.

Система права, отрасли права. Нормы права регулируют все важнейшие сферы жизни общества. Всю совокупность норм права данной страны называют системой права. Она подразделяется на отдельные большие группы прав — отрасли права.

Каждая отрасль права представляет собой совокупность (группу) правовых норм, которые регулируют отдельную сферу (область, круг) близких по своему характеру (однородных) общественных отношений. Поясним: например, трудовое право — это отрасль права, регулирующая сферу трудовых отношений; семейное право — отрасль, регулирующая сферу семейных отношений, и т. д.

В России система права охватывает около 30 отраслей. Важнейшие из них — конституционная отрасль права (она регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством государства и правовым положением человека); гражданское право (регулирует главным образом сферу имущественных отношений); административное право (его нормы регулируют общественные отношения в сфере государственного управления).

Существует и другое деление системы права: на частное и публичное. Под частным правом понимают всю совокупность отраслей права, которые обеспечивают частный интерес отдельной личности, коллективов людей. А публичное право представляет собой совокупность отраслей, защищающих общий (публичный) интерес, благо всего государства. Понятно, что разграничение права на частное и публичное достаточно условно, поскольку частный и публичный интересы взаимосвязаны. На последующих уроках мы вернемся к этим видам права.

Итак, право — особый социальный регулятор. Оно обычно исходит от государства (т. е. создается законодательными или другими компетентными органами государства) и закрепляется в законе или другом нормативном акте. Установленное государством право принято называть позитивным, т. е. положительным, реально существующим, действующим правом. Но право, конечно, нельзя свести к отдельному закону, норме. Право — это совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, устанавливающих определенные права и обязанности как отдельных лиц, так и организаций (в том числе и государственных).

Мера свободы. Каким же путем право устанавливает порядок и справедливость в обществе?

Порядок и справедливость право устанавливает путем четкого определения меры свободы людей.

Давайте глубже вникнем в смысл этой формулировки. Мера — это то, что помогает сделать точный расчет и ответить на вопрос: сколько, какое количество, какой объем, размер и т. д. Право точно указывает, сколько свободы дано человеку.

Подлинная свобода состоит в том, чтобы уметь правильно пользоваться своими правами и уважать права других людей (а все другие люди, естественно, должны уважать ваши права). Право и только право способно точно указать, сколько и какие права имеет человек, или, иначе говоря, какие у него правовые, юридические, возможности: что ему можно делать, как следует поступать в обществе, что для него допустимо, осуществимо, от чего он должен быть защищен и т. д. Все это четко указано в нормах права, например в статьях Всеобщей декларации прав человека. Нарушение прав человека, ограничение его правовых возможностей — это нарушение его свободы. Вместе с тем право четко определяет юридические обязанности гражданина, запреты, ответственность. Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей великолепно выразил И. Кант в своем категорическом императиве (абсолютно обязательном, повелительном требовании) права. Вот его примерный смысл: поступай так, чтобы свобода твоих поступков была совместима со свободой каждого и со всеобщими законами.

Все наши права (т.е. мера наших правовых возможностей, мера свободы) точно определены и записаны в правовых документах, прежде всего в документах, принятых ООН,— Всеобщей декларации прав человека, Международной хартии прав человека, а также в Конституции Российской Федерации и других юридических документах, касающихся прав человека.

Естественное право не всегда бывает закреплено в законах той или иной страны. В таком случае (для этих стран) естественное право существует в виде образца, правового идеала, к которому следует стремиться.

В наши дни естественное право наиболее полно представлено в тех документах ООН, о которых мы сказали выше. Когда страна подписывает эти документы и включает их положения в свое национальное законодательство (прежде всего конституцию), естественное право из образца, идеала становится реально действующим юридическим документом, требования которого должны соблюдать все. Так встречаются позитивное и естественное право. К теме естественного права мы еще вернемся.

Право и закон. Приходилось вам задумываться над вопросом: существует ли различие между правом и законом, или они абсолютно совпадают?

Строго говоря, над этим вопросом человечество размышляет еще с античных времен. В современной науке есть разные позиции. Одни ученые утверждают, что право и закон абсолютно совпадают, что любой принятый закон — это всегда и есть право. Эти ученые не делают различия между правом и законом.

Другие доказывают, что право и закон не всегда совпадают, что закон не всегда является правом. Ведь государство, рассуждают эти ученые, может принять и неправовой, несправедливый закон — закон, не опирающийся на право. Право же — это мера свободы, оно выражает сложившиеся в обществе представления о справедливости. Вот в этом и состоит различие: закон может быть несправедливым, а право бывает только справедливым, иначе оно перестает быть правом, превращается в свою противоположность — произвол.

Презентация на тему "Право, его роль в жизни общества и государства". Раскрываются основные понятия. Рассматривается мера свободы, справедливости и ответсвенности, система законодательства и пр.

Право, его роль в жизни общества и государства

Одна из самых древних потребностей человеческого общества – потребность в порядке и справедливости.

Мудрость и здравый смысл, присущие человеку, привели к открытию права, предназначение которого как раз в том и состоит, чтобы предотвращать конфликты и столкновения, а если они возникли – помогать преодолевать их мирно, культурно, как мы теперь говорим, цивилизованно.

Постепенно, в ходе истории, сложились нормы права – общеобязательные правила, которые точно указывали всем и каждому, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации, какие у человека есть возможности в обществе и в чем состоит его ответственность перед людьми.

Что такое право?

Право (соединило в себе несколько смысловых значений)

Естественное право – принадлежит человеку от рождения уже потому, что он человек. И никто не может его отнять у человека. (Право на жизнь и на все то, что помогает сохранению и развитию жизни, право на личную неприкосновенность, право на свободу мысли, убеждений, совести и религии, право владеть имуществом и др.)

Право – особый социальный регулятор. Оно обычно происходит от государства и закрепляется в законе или другом нормативном акте. Но прав, конечно, нельзя свести к отдельному закону, норме.

Право – это совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, устанавливающих определенные права и обязанности как отдельных лиц, так и организаций.

Мера свободы, справедливости и ответственности

Каким путем право устанавливает порядок и справедливость в обществе?

Порядок и справедливость право устанавливает путем четкого определения меры свободы людей.

Мера –это то, что помогает сделать точный расчет и ответить на вопрос: сколько, какое количество, какой объем, размер и т.д.

Право точно указывает, сколько свободы дано человеку, какие у него юридические возможности и обязанности. Все это четко указано в нормах права, для гражданина нашей страны в первую очередь в статьях Конституции РФ.

Норма права. Закон.

Правовые нормы закреплены в официальных письменных документах (нормативные (или правовые) акты). Ими могут быть:

- Конституция (основной закон);

- Законы;

- Подзаконные акты (указы, постановления и т.д.).

Закон – это нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой.

Сила нормативных актов зависит от того, какой орган государства их принимает и поэтому они взаимодействуют на основе определенного соподчинения (иерархии).

Все остальные правовые акты

Норму принятую государством обязаны соблюдать все – и отдельные лица, и организации. Государство же строго следит за ее исполнением, а в случае необходимости может заставить соблюдать.

Сравнивая норму права с другими социальными нормами (обычаем, моралью), можно отметить ее отличительные особенности:

Система законодательства.

Законодательство – единая система, все части которой объединены и взаимодействуют на основе соподчинения(иерархии). (Вся совокупность нормативных актов, действующих в стране).

Конституция РФ возглавляет всю систему законодательства, является юридической базой для выработки новых законов.

Законодательство подразделяют на отдельные большие группы прав – отрасли права. Каждая отрасль права представляет собой совокупность (группу) правовых норм, которые регулируют отдельную сферу (область, круг) близких по своему характеру общественных отношений. Например: трудовое право – регулирует сферу трудовых отношений, семейное – сферу семейных отношений, и т.д. В России около 30 отраслей.

Важнейшие из них: конституционная отрасль права (общественные отношения, связанные с устройством государства и правовым положением человека); гражданское право (сфера имущественных отношений); административное право (общественные отношения в сфере государственного управления).

Внутри отрасли принято выделять сравнительно небольшие группы взаимосвязанных норм – институты права , которые регулируют однородные общественные отношения.

В гражданском права, например, есть институт купли-продажи, институт дарения, институт сделки и др.; в уголовном – институт необходимой обороны, институт крайней необходимости, институт невменяемости и т.д.; в семейном – институт брака и т.д.

Право и закон.

Различие: закон может быть несправедливым, а право бывает только справедливым, иначе оно перестает быть правом, превращается в свою противоположность – произвол.

Важным достижением мировой цивилизации ученые считают правовое государство. Эту формулировку мы, конечно, слышали, но смысл ее понятен не всем. Если определить очень коротко, то правовое государство – это такое государство, которое главной своей задачей ставит защиту прав и свобод человека, его жизни и благосостояния. Дyмается, что государств, в полной мере решивших эту задачу, нет еще нигде в мире, это скорее идеал. Но некоторые демократически развитые государства добились ощутимых успехов в защите своих граждан.

Жизнь наша сейчас очень меняется. Россия встала на демократический путь развития, впервые в нашей стране поставлена цель создать пpaвoвoe государство. Правовое государство признает за каждым человеком личную неприкосновенность, свободу, независимость, способность самостоятельно решать, что для него важно, ценно, выгодно.

О том, что такое право, какова его роль в жизни человека и общества, об устройстве правового государства, о силе государства и силе справедливости, о взаимосвязи права, свободы и ответственности каждого гражданина – вот о чем пойдет разговор в реферате.

Глава 1. Роль права в жизни человека, общества, государства

Когда в нашем Отечестве на свет появляется человек, он сразу получает гражданство - по праву рождения, так сказано в специальном законе о гражданстве.

Гражданством называют правовую связь человека с государством. Это значит, что и у нас лично, и у государства, в котором мы живем, есть взаимные права и взаимные обязанности. Мы имеем возможность пользоваться всеми правами, которые записаны в специальных государственных правовых документах (Конституции – основном законе страны, других законах), например правом на образование, на участие в культурной жизни и т.д. Вместе с тем есть у нас и обязанности: мы обязаны соблюдать законы, установленные государством, и уважать права других людей. Мы обязаны платить налоги и охранять природу. И конечно, нашим долгом и обязанностью гражданина России является защита Отечества. Но и государство должно подчиняться законам, обладать установленными законом правами, а также нести ответственность перед гражданином ведь права и обязанности, ответственность, как мы отметили выше, взаимны.

Наука утверждает, что всякое человеческое общество – будь то небольшая группа или целое государство и даже весь мир народов и государств – нуждается, или, как говорят ученые, испытывает потребность в четкой организации деятельности людей. Давно, очень давно, поняли люди громадные преимущества порядка и страшную, разрушительную силу беспорядка. Действительно, как тяжело сказываются на судьбах людей раздоры, ссоры, нетерпимость, перерастающие в бесконечное кровопролитие войн, революций, междоусобиц. Рушится все, что создавалось долгим трудом, гибнут люди, гибнет природа, тянутся по земле бездомные беженцы, разорение и запустение надвигаются туда, где еще недавно цвела мирная жизнь. И ведь это не только уроки истории. Достаточно внимательно присмотреться к современным событиям, в том числе на территории государств, некогда входивших в состав СССР.

Людям всегда был остро необходим такой регулятор поведения, который помог бы им спокойно договариваться по самым острым проблемам, мирно и справедливо улаживать любые конфликты. И такой регулятор был найден. Мудрость и здравый смысл, присущие человеку, привели к открытию права, предназначение которого как раз в том и состоит, чтобы предотвращать конфликты и столкновения, а если они возникли, помогать преодолевать их мирно, культурно, как мы теперь говорим, цивилизованно. Постепенно, в ходе истории, сложились общие правила (правовые нормы), которые точно указывали всем и каждому, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации, какие у человека есть возможности в обществе и в чем состоит его ответственность перед людьми.

Если государство признает правовую норму, то оно утверждает ее в своем законодательстве, выполнять которое обязаны все граждане данной страны.

Составной частью правовой системы Российской Федерации, как записано в статье l5 нашей Конституции, являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России. И если международным договором установлены иные Правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила международного договора.

Итак, право - это особый регулятор общественных отношений, человеческого поведения; оно находит свое выражение в системе юридических (правовых) норм (правил), которые закрепляют исторически сложившиеся в обществе представления о порядке и справедливости. Оно (право) может быть закреплено в форме принятого государством закона или существовать в виде образца, идеала. Право охватывает все важнейшие сферы жизни человека и общества. Поэтому система права включает в себя большие группы правовых норм, объединенных общностью регулируемых ими общественных отношений. Эти группы норм принято называть отраслями Права. Отраслей права очень много. Существуют такие, например, отрасли, как конституционное, административное, гражданское процессуальное, уголовное, трудовое, семейное, жилищное право и др.

Каким же путем право устанавливает порядок и справедливость в обществе?

Порядок и справедливость право устанавливает путем четкого определения меры свободы людей.

Давайте глубже вникнем в смысл этой формулировки. Мера – это то, что помогает сделать точный расчет и ответить на вопрос: сколько, какое количество, какой объем, размер, какая доза и т. д. Право точно указывает, какие свободы даны человеку.

Подлинная свобода состоит в том, чтобы уметь правильно пользоваться своими правами и уважать права других людей (а все другие люди, естественно, должны уважать ваши права). Веками искали люди ответ на вопрос, в чем конкретно состоят свободы человека, кто их определяет. И нашли, доказали, что именно право и только право (а не вожди, цари и государство) должны устанавливать меру свободы человека. Право, и только право, способно точно указать, сколько и какие права имеет человек, или, иначе говоря, какие у него правовые возможности.

Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей великолепно выразил И. Кант в своем категорическом императиве (абсолютно обязательном, повелительном требовании) права. Вот его смысл: поступай так, чтобы свобода твоих поступков была совместима со свободой каждого и со всеобщими законами.

Все наши права (т.е. мера наших правовых возможностей, мера свободы) точно определены и записаны в правовых документах, прежде всего в документах, принятых ООН, - Всеобщей декларации прав человека, Международной хартии прав человека, а также в Конституции Российской Федерации и других юридических документах, касающихся прав человека.

Впрочем, человек ответственный умеет предвидеть последствия своих поступков. В выборе поступка он свободен, выбор на его совести. Ему же и отвечать за последствия, в том числе и юридические. А умение предвидеть не дается от рождения. Оно является результатом воспитания и самовоспитания, частью правовой культуры гражданина.

Виды юридической ответственности зависят от характера правонарушений. Выделяют уголовную, гражданскую, административную, дисциплинарную ответственность.

Наиболее суровый, жесткий и строгий вид ответственности – уголовная. Это ответственность за преступления, и заключается она в применении по отношению к виновным уголовных наказаний – таких, как лишение свободы, конфискация имущества и др. Учитывая особую суровость уголовной ответственности, она осуществляется только в судебном порядке. Никто, согласно закону, не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.

Правонарушение всегда связано с антиобщественным поведением, всегда кому-нибудь приносит вред. Оскорбить кого-нибудь, оклеветать, угрожать – это значит совершить правонарушение. Ударить, избить кого-то – это тоже правонарушение. Кража, грабеж, разбой, мошенничество, повреждение чужого имущества, обман покупателей, самоуправство и т. д. – все это, безусловно, правонарушения. Короче, признаком правонарушения является антиобщественное поведение, наносящее кому-либо вред и нарушающее закон. За правонарушение предусматривается определенное законом наказание в зависимости от характера правонарушения, правонарушения принято разделять на два вида: преступление и проступок.

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания.

Как видите, основная отличительная черта преступления – это его особая общественная опасность, особый вред. Поэтому государство признает преступления наиболее опасным видом правонарушения и запрещает их под страхом наиболее сурового наказания (лишение свободы, конфискация имущества и т.д.). Более того, из-за общественной опасности закон считает преступлением даже только приготовление к нему. По действующему в настоящее время законодательству правонарушителями могут быть признаны граждане, достигшие 16 лет, а по ряду преступлений – 14 лет.

Проступок – это тоже правонарушение, хотя в отличие от преступления он характеризуется меньшей степенью вредности, однако следует знать, что проступок это тоже посягательство на правопорядок. Пьянство и дебоши в общественных местах, безбилетный проезд, мелкие хищения, провоз неоплаченного багажа повреждение телефонов-автоматов, причинение вреда чужому имуществу, незаконные сделки, невыполнение договора, нарушение авторских прав, прогул, опоздание на работу и т.д. – все эти действия наносят вред другим людям, обществу. За проступок предусматриваются наказания не уголовного характера – в виде предупреждения, штрафов, возмещения причиненного имущественного вреда и даже исправительных работ.

Все виды проступков, безусловно, вносят дезорганизацию в нашу жизнь, мешают нормальному труду, отдыху, быту людей. Кроме того, проступок от преступления отделяет тонкая, условная грань - в любой момент он может перейти черту закона и стать общественно опасным, уголовным деянием.

Приходилось вам задумываться над вопросом: существует ли различие между правом и законом, или они абсолютно совпадают?

Строго говоря, это очень сложный вопрос, над которым человечество размышляет еще с античных времен. В современной науке есть разные позиции. Одни ученые утверждают, что право и закон абсолютно совпадают, что любой принятый закон – это всегда и есть право. Эти ученые не делают различия между правом и законом.

Другие доказывают, что право и закон не всегда совпадают, что закон не всегда является правом. Ведь государство, рассуждают эти ученые, может принять и неправовой, несправедливый закон, закон, не опирающийся на право. Право жe – это мера свободы, оно выражает сложившиеся в обществе представления о справедливости. Вот в этом и состоит различие: закон может быть несправедливым, а право бывает только справедливым, иначе оно перестает быть правом, превращается в свою противоположность.

В правовом государстве все законы должны быть правовыми. Конечно же, правовой закон – великое благо для граждан, ибо он способствует утверждению в их жизни правового равенства и свободы, порядка и справедливости.

Глава 2. Право выше власти

2.1. Соединение силы и справедливости.

Как известно из курса истории, уже в глубокой древности, когда вместо первобытнообщинного, родового, племенного самоуправления утвердилось государство, народ хорошо почувствовал на себе его беспощадную силу. Принуждение, а нередко и насилие стали характерными чертами государственного управления.

И вполне естественно, что тогда же люди поняли: жизнь была бы куда лучше, если бы сила, которой обладало государство, находилась в согласии со справедливостью.

Возникла великая идея соединения силы государства и cпpaведливости права. Разумно устроенным людям представлялось такое государство, в котором право поддерживается и защищается самим государством. Тогда государство становится справедливым, правовым.

Если вам посчастливится познакомиться с трудами величайших мудрецов античности Платона (427-347 гг. до н. э.), Аристотеля (384-322 г.г. до н.э.), Цицерона (106-43 г.г. до н.э.), вы узнаете, как зарождалось и развивалось учение о правовом государстве, какие умные, неотразимые доводы приводили авторы в его пользу.

Платон, размышляя о государстве и законе, полагал, что государство вообще возможно только там, где господствует справедливый закон. В справедливых законах Платон усматривал спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги. Его ученик Аристотель также отстаивал мысль о необходимости господства справедливых законов, права. Там же, где отсутствует власть права, утверждал философ, не может быть и разумно организованного государства.

Римского мыслителя Цицерона волновал вoпpoc: где находится источник права, откуда оно исходит? И он пришел к мысли: источник права – народ. Людям, как Божьим творениям, рассуждал философ, от природы присущи разум, право, справедливость. Поэтому право – это естественное право, оно вытекает из разумной природы человека и всего окружающего мира как творение божественного разума.

Мы видим: философ убежден, что право человеку никем не даровано, оно принадлежит ему потому, что он человек. Вот почему оно естественное, прирожденное право.

А как соотнести право и власть, то есть, кто кому должен подчиняться? Поиск ответа привел Цицерона к выводам, сблизившим его с идеями других античных мыслителей: право должно быть выше власти. Это значит, что государство должно иметь такое устройство, при котором не только рядовые граждане, но и сама власть подчинены праву.

Под действие закона должны попадать все, в том числе и само

государство! – таков основной принцип, сформулированный Цицероном.

Иначе говоря, все должны быть равны перед законом. Принцип равенства всех перед законом, как нам становится понятно из рассуждений философа, проистекает из того, что само государство есть общее дело народа. Вместе с тем философ предупреждал, что гражданин должен уметь защищать свои права. Поскольку свобода, резонно полагал Цицерон, - это естественное право каждого гражданина, то при защите свободы никто не должен оставаться в cтopoнe.

Завершая разговор об идее соединения силы государства и справедливости права, хочется отметить, что она не ocталась лишь теорией на бумаге. Уже в античной Греции предпринимались попытки воплотить ее в жизнь. Особая заслуга принадлежит в этом известному вам по истории афинскому правителю Солону. Он утверждал, что освободил всех граждан, а достиг этого Властью закона, силу с правом сочетав.

Словам Солона вполне можно доверять, ибо у нас есть великий свидетель – сам Аристотель, с почтением называвший Солона родоначальником античной демократии.

Таков урок правовой мудрости: демократия (т. е. народовластие) как наиболее справедливое устройство государства неотделима от права (справедливости) и власти закона, который сам должен быть основан на праве, то есть быть правовым законом. В настоящее время эти уроки стремятся воплотить в жизнь.

2.2. Власть в правовом государстве

(великие открытия в сфере права).

Развивая учение о правовом государстве, мыслители решали множество труднейших вопросов: как должна быть организована власть в государстве, чтобы в обществе был демократический порядок? Какие у государства должны быть органы власти? Какие задачи они должны выполнять? Как должны относиться друг к другу различные органы власти и кому должны подчиняться? Видите, какой огромный круг проблем. Сама жизнь убеждала: без четкой организации власти, без строгого определения задач различных органов власти (кто и что должен делать, за что должен отвечать) не будет демократического порядка в обществе. А значит, не будет ни господства права, ни правовых законов, ни нормальной жизни вообще.

И тут нас ждут великие открытия.

Еще в IV в. до нашей эры Аристотель понял, что в государстве должно быть три элемента: одни люди должны принимать законы, другие – управлять, а третьи – следить за выполнением законов и судить нарушителей. Так родилась великая идея, которая позже будет названа теорией разделения властей .

С большой пользой для последующих поколений потрудился над ней известный французский просветитель Ш.Монтескье (1689-1755). Всю власть в государстве он строго разделил на три вида: законодательную (создающую законы), исполнительную (приводящую законы в исполнение) и судебную (которая судит нарушителей закона).

Почему необходимо такое строгое разграничение? Монтескье отвечает четко и убедительно: чтобы различные власти взаимно контролировали и сдерживали друг друга. Если же вся власть будет сосредоточена у одного лица или учреждения, свободы не будет, а будет произвол, тирания. Очень волновал Монтескье и вопрос о свободе личности. Прекрасны его рассуждения по этому поводу. Свобода, считал философ, состоит не в том, чтобы делать то, что хочется. Свобода есть право делать все, что дозволено законом. Есть только один путь, утверждал великий гуманист, - соблюдать законы. Другого пути нет.

Есть еще один великий мудрец, имя которого нам хорошо известно: И. Кант. Доставим себе удовольствие еще раз познакомиться с его мыслями. Он считал, что государство – это союз множества людей при господстве права.

Как видим, в сфере права, действует категорический императив (категорическое, безусловное требование), основанный на понятии долга: как гражданин, так и государство обязаны подчиняться строго определенным и общепринятым ограничениям – правовым законам, и это разумное ограничение есть подлинная свобода. В самой сути права заложены требования долга и самоограничения.

К идеям Канта и его великих предшественников много раз обращались передовые мыслители всех стран мира, общими усилиями вырабатывая учение о справедливом устройстве государства.

Итак, завершаем краткое знакомство с великими открытиями в сфере права. Идея соединения силы государства и справедливости права – идея правого государства – входит в золотой фонд общечеловеческих ценностей.

Большие преобразования, которые происходили и происходят в России, непосредственно связаны с формированием демократического общества, развитием правового государства. Именно это имеет принципиальное значение для возрастания роли и обеспечения равного участия граждан в гражданских правоотношениях.

Надо отметить, что в настоящее время появляется повышенный интерес к изучению гражданского права. Ведь знание и правильное применение норм Гражданского кодекса – это наиболее главное условие успешного осуществления предпринимательской деятельности и, конечно же, защиты имущественных прав в случае их нарушения.

Мы должны знать и понимать, что гражданин имеет не только правоспособность, наделен правами и свободами, но и обременен обязанностями, которые необходимо выполнять.

Приобщение к политической, правовой, нравственной культуре является условием становления свободной и социально ответственной личности.

Читайте также: