Как влияет увеличение температуры компенсации на критический размер скопления

Обновлено: 25.06.2024

Независимо от причины перегрева, основным и главным следствием перегрева электронного компонента является повреждение. В этой статье исследуются и обсуждаются эффекты чрезмерного нагрева различных типов электронных компонентов.

На микроуровне перегрев вызывает деградацию материала на конкретном электронном компоненте или в нем. Это разрушение дополнительно вызвано трещинами, расширением и другими деформациями конструкции. Ухудшение также вызвано различными изменениями физических и химических свойств конкретного материала из-за воздействия высоких уровней тепла.

На макроуровне влияние перегрева сосредотачивается на отказе системы из-за деградации различных составляющих и компонентов, цикла причинно-следственных связей и соседних эффектов. Воздействие перегрева на электронные компоненты как на микроуровне, так и на макроуровне увеличивает риск для здоровья и безопасности всего электронного узла и электронного устройства.

Таким образом, посредством обзора в этой статье также обсуждаются методы или процессы предотвращения перегрева или уменьшения негативных последствий чрезмерного нагрева.

ВВЕДЕНИЕ

Электронные компоненты, такие как интегральные схемы, транзисторы, диоды, резисторы и конденсаторы, среди прочего, спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать определенные количества или уровни тепла.

Обратите внимание, при использовании в электронной системе, такой как реальное потребительское электронное устройство, большинство этих электронных компонентов выделяют тепло.

Примерами являются диоды, используемые в технологиях отображения и интегральные схемы в центральном процессоре компьютера или мобильного устройства. Однако различные внутренние и внешние ситуации могут привести к перегреву, который потенциально может повредить электронный компонент. В этой исследовательской статье исследуются и обсуждаются эффекты нагрева или, что более уместно, перегрева электронных компонентов.

Причины перегрева

Перегрев может быть результатом прямых и косвенных, а также внутренних и внешних воздействий. Это означает, что существуют различные причины или факторы, по которым электронный компонент подвергается чрезмерному нагреву.

Потребительские электронные устройства, такие как портативные ноутбуки и смартфоны, становятся более склонными к перегреву. Это связано с тем, что физические размеры этих устройств становятся меньше. Чтобы быть конкретным, поскольку спрос на устройства меньшего размера становится все выше и более обременительным, производителям электронных компонентов необходимо размещать транзисторы даже на небольших площадях, и это загроможденное инженерное устройство увеличивает восприимчивость к перегреву из-за снижения теплового потока.

Чем больше электронов упаковывается в небольшой кусок полупроводника, такой как тонкая кремниевая пластина, тем больше электронов рассеивает фононы. Это рассеяние препятствует уносу тепла фононами.

Обратите внимание, что инженеры обычно рекомендуют транзисторам и другим электронным компонентам иметь большую площадь и больший физический размер, чтобы увеличить тепловой поток и уменьшить тепловое граничное сопротивление. Другими словами, конструкторские и инженерные проблемы могут быть прямой и внутренней причиной перегрева.

Причины перегрева конденсаторов.

Рассеяние мощности вызывает нагрев конденсаторов. Однако чрезмерное рассеивание мощности приводит к повышению температуры, которая может превышать емкость транзисторов, что приводит к выходу конденсатора из строя. Другая причина - ток утечки. Более высокий ток утечки вызывает более высокую температуру конденсатора из-за потери мощности. Старение обычно вызывает более высокий ток утечки, потому что оксидный слой, используемый в конденсаторе, со временем растворяется. Перенапряжения также могут повысить внутреннюю температуру конденсатора, что в дальнейшем может привести к перегреву.

Факторы окружающей среды также могут привести к перегреву.

Неустойчивые погодные условия или вызванные перепады температуры окружающей среды могут привести к износу электронных компонентов. Это связано с тем, что температурные циклы могут со временем вызвать трещины, поскольку материалы внутри компонента расширяются и сжимаются.

Влажность или высокое содержание влаги в окружающем воздухе также могут привести к перегреву, поскольку водяной пар может загрязнять электронные компоненты и разъедать металлические компоненты или вызывать короткое замыкание.

Конечно, высокая температура также может способствовать внутреннему перегреву. Использование компьютера или ноутбука в жаркой среде снизит эффективность внутреннего распределения тепла. Другими причинами перегрева являются внешний плохой контакт и плохая проводка, которые могут привести к чрезмерным скачкам напряжения и рассеиванию мощности, неправильное использование электронного устройства, разгон аппаратных компонентов компьютерных устройств, неправильное хранение и неправильное использование.

Последствия перегрева

Повреждение электронного компонента - это потенциальное и прямое следствие перегрева. Это особенно верно, если компонент не выдерживает чрезмерного нагрева.

Обратите внимание, что большинство, если не все, отказы электрических и электронных компонентов обычно связаны с перегревом и последующим сгоранием.

Восприимчивость электронного узла или электронного устройства к отказу экспоненциально возрастает с температурой. Кроме того, существует взаимосвязь между характеристиками, включая срок службы или жизненный цикл электронного компонента, и его конкретным диапазоном рабочих температур. Температура может существенно определять эффективную работу электронных компонентов, а также то, как долго они прослужат.

Несколько исследований раскрыли и обсудили, как именно перегрев влияет на конкретный электронный компонент. В одном из исследований изучались эффекты перегрева одноэлектронного транзистора или SET путем прямого и искусственного применения чрезмерного количества тепла через ток. Исследователи продемонстрировали, что температура центрального электрода SET остается конечной из-за эффектов электронного туннелирования.

Обратите внимание, что туннелирование электронов - это явление, при котором электрон движется через барьер потенциальной энергии из-за накопления энергии.

Перегрев также вызывает повреждающее и циклическое взаимодействие между частицами.

Керамические конденсаторы могут подвергаться чрезмерному термическому напряжению и последующему выходу из строя, поскольку высокие уровни тепла приводят к пробою диэлектрика.

Перегрев также может привести к микротрещинам в керамическом конденсаторе, что в дальнейшем приведет к поглощению влаги и, в конечном итоге, к короткому замыканию. Трещина может еще больше расшириться и ухудшить целостность материала конденсатора. Повреждение из-за перегрева, как правило, более выражено в многослойных керамических конденсаторах микросхемы. Это связано с тепловым коэффициентом расширения различных керамических материалов внутри. В электролитических конденсаторах, с другой стороны, выход из строя из-за термического напряжения является результатом чрезмерного нагрева, разлагающего электролит, и накопления газа, который увеличивает внутреннее давление. Повреждение может повлиять на всю плату.

Что касается пластиковых пленочных конденсаторов, состоящих, среди прочего, из полистирола, полиэстера, поликарбоната и металлизированных полиэфирных материалов, они не склонны к образованию трещин из-за перегрева, в отличие от керамических конденсаторов. Кроме того, в случае разрывов они обладают способностью к самовосстановлению. Они значительно более устойчивы к воздействию тепла и энергии и эффективнее керамических и электролитических конденсаторов. Продолжительное воздействие чрезмерно высоких уровней тепла вызовет физические проблемы, такие как тепловое расширение или структурная деформация, и это может привести к возгоранию. Это особенно верно, когда пленочные конденсаторы используются в цепях переменного тока, в которых перегрев может вызвать нарушение горения.

Что касается твердотельных танталовых конденсаторов, перегрев из-за скачков тока может со временем привести к разрушению материала и неактивному повреждению диэлектрика. Это связано с тем, что твердые танталовые конденсаторы, в частности, включенные в них пленки оксида титана, имеют дефекты поверхности и примеси, которые делают их более уязвимыми к термическому напряжению из-за постоянного воздействия чрезмерно высоких уровней тепла.

Обратите внимание: поскольку конденсатор в основном функционирует как устройство для хранения электрического заряда и фильтрации высокочастотных составляющих напряжения, его повреждение или ухудшение, безусловно, повлияет на целостность всей платы.

Также важно отметить, что качество и производительность конденсаторов могут повлиять на весь источник питания собранного компонента или схемы. Обычно отказы конденсаторов приводят к отказу других электронных компонентов, таких как силовые транзисторы. Другой пример электронного компонента с конкретным описанием эффектов перегрева - твердотельное реле.

Специфические незначительные эффекты перегрева медных проводов.

Помните, что медь - это распространенный проводящий материал, используемый в электронных компонентах. Тем не менее, перегрев создает поверхность усталостного разрушения медных проводов. Это означает, что чрезмерное нагревание может вызвать непосредственно заметное физическое воздействие на конкретный материал. В случае проводящих материалов, таких как медь, усталостное разрушение может повлиять на физические свойства и целостность материала несколькими отрицательными способами. Поверхность усталостного разрушения, наблюдаемая на перегретой медной проволоке, может в дальнейшем привести к искрам, которые могут вызвать возгорание в схеме и, как следствие, дополнительный перегрев и возгорание. Металлы, используемые для склеивания или пайки различных компонентов или определенных компонентов внутри компонента, могут испаряться при высоких температурах.

Коэффициент теплового расширения материала может привести к деформации конструкции. Это наблюдалось в определенных составляющих электронного компонента, таких как керамика, металлы и пластмассы.

Обратите внимание, что тепловое расширение - это явление, связанное с расширением материала по размеру и объему при воздействии определенных уровней тепла. Слишком большое тепловое расширение обязательно приведет к деформации конструкции.

Структурная деформация дополнительно приводит к термическому напряжению, которое может повлиять на целостность компонента. Эта проблема еще больше усугубляется, если различные материалы в электронном компоненте страдают от теплового расширения и структурной деформации из-за воздействия более высоких уровней тепла.

Важность охлаждения электронных компонентов

Существуют способы уменьшения перегрева электронных компонентов. Это может быть увеличение теплообмена при увеличении размеров оборудования или же применение специальных решений для охлаждения.

Особенно важно обеспечить надлежащий уровень охлаждения в электрошкафах управления, в которых размещается большое количество дорогостоящего оборудования в ограниченном пространстве. Наиболее простым, но эффективным, решением для охлаждения электронных компонентов в шкафах управления и автоматики являются вентиляторы с фильтрами .

- минимальная температура в условиях эксплуатации (, или любая другая температура). Выбор выполняется проектировщиком по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией.

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330), °С;

- максимальная расчетная температура теплоносителя, °С;

Z - глубина засыпки по отношению к оси трубы, м;

- коэффициент линейного расширения стали, ;

- удельный вес грунта, ;

- амплитуда осевого хода, мм;

- коэффициент трения полиэтиленовой оболочки по грунту;

- допускаемое осевое напряжение в трубе, ;

- дополнительное напряжение, возникающее в трубе при остывании от до , ;

- растягивающее окружное напряжение от внутреннего давления, ;

- коэффициент снижения прочности сварного шва при расчете на давление;

- угол внутреннего трения грунта, град;

- коэффициент снижения прочности сварного шва при расчете на изгиб.

Е.2 Методика расчета

Предельная длина компенсируемого прямого участка теплопровода между неподвижной опорой (или мнимой опорой) и компенсирующим устройством не должна превышать предельной длины, рассчитанной по формуле

где - площадь поперечного сечения стенки трубы, , определяемая по формуле

здесь - наружный диаметр трубы, мм;

s - толщина стенки трубы, мм;

- удельная сила трения* на единицу длины трубы, Н/м, определяемая по формуле

здесь - коэффициент трения полиэтиленовой оболочки по грунту, при трении по песку допускается принимать = 0,40;

- вес 1 м теплопровода с водой, Н/м;

- удельный вес грунта и воды, ;

Z - глубина засыпки по отношению к оси трубы, м;

- допускаемое осевое напряжение в трубе, , определяемое по формуле

где - коэффициент снижения прочности сварного шва при расчете на давление (для электросварных труб), принимают по соответствующему стандарту. При полном проваре шва и контроле качества сварки по всей длине неразрушающими методами ; при выборочном контроле качества сварки не менее 10% длины шва , а менее 10% - ;

P - избыточное внутреннее давление, МПа;

- коэффициент снижения прочности сварного шва при расчете на изгиб. При наличии изгиба = 0,9, а при отсутствии изгиба = 1.

Допускается пользоваться приближенными формулами:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "(Е.5)"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "(Е.6)"

- наружный диаметр теплопровода по полиэтиленовой оболочке, мм, для конструкций теплопроводов со значением адгезии теплоизоляции к трубе и оболочки к теплоизоляции МПа; при меньших значениях расчеты ведут по трубы;

- угол внутреннего трения грунта (для песка ).

Предельная длина компенсируемого участка теплопровода может быть увеличена разными способами, например, путем:

- применения стальных труб с повышенной толщиной стенки;

- уменьшения коэффициента трения обертыванием теплопровода полиэтиленовой пленкой;

- уменьшения глубины прокладки теплопровода Z, т.е. засыпки по отношению к оси трубы;

- повышения качества сварных швов и др.

Необходимо определить предельную длину прямого участка теплопровода диаметром 159х4,5 мм, рабочей температурой 130°С, рабочим давлением 1,6 МПа, материал - сталь Вст3сп5. Грунт - песчаный, угол внутреннего трения грунта , расстояние от поверхности земли до оси трубы Z = 1,0 м.

Номинальное допускаемое напряжение для заданного материала при температуре 130°С .

Площадь поперечного сечения стенки трубы:

Удельная сила трения на единицу длины трубы:

Допускаемое осевое напряжение:

Предельная длина прямого участка теплопровода:

При увеличении толщины стенки трубы, например до 6 мм:

Е.3 Выбор и расчет компенсирующих устройств

Компенсация тепловых деформаций теплопровода может быть осуществлена следующими компенсирующими устройствами и системами:

Группа I (устройства):

а) с П-образными компенсаторами, углами поворота трассы в виде Г- и Z-образных компенсаторов;

Группа II (системы):

а) системы с предварительным нагревом до засыпки грунтом;

б) системы со стартовыми сильфонными компенсаторами, завариваемыми после предварительного нагрева.

Компенсирующие устройства группы Iа могут размещаться в любом месте теплопровода.

При этом протяженный теплопровод может иметь три вида зон:

- зоны изгиба - участки теплопровода, непосредственно примыкающие к компенсатору. Теплопровод при нагреве перемещается в осевом и боковых направлениях;

- зоны компенсации - участки теплопровода, примыкающие к компенсатору, перемещающиеся при температурных деформациях. Участки изгиба включают в длину участков компенсации;

- зоны защемления - неподвижные (защемленные) участки теплопровода, примыкающие к неподвижным или мнимым опорам, компенсация температурных колебаний в которых происходит за счет изменения осевого напряжения.

В общем случае деформацию теплопровода рассчитывают по формуле

где - турная деформация;

- деформация под действием сил трения;

- реакция демпфера (грунта, упругих подушек, жесткости осевого компенсатора, упругости П-, Г-, Z-образных и других компенсирующих устройств);

- деформация от внутреннего давления.

Выбор и расчет компенсирующих устройств группы Iа (П-, Г-, Z-образных компенсаторов, углов поворота трассы и т.п.) рекомендуется проводить по компьютерной программе или номограммам.

Размещение компенсирующих устройств группы Iа наиболее эффективно в середине компенсируемого участка.

При П-образных компенсаторах рекомендуется длину наибольшего плеча принимать менее 60% общей длины участка.

При наличии углов поворота трассы рекомендуется использовать их в качестве компенсирующих устройств.

Длина участка труб в зоне компенсации может быть определена по упрощенной формуле

где - площадь поперечного сечения трубы, ;

- удельная сила трения на единицу длины трубы, Н/м;

Е - модуль упругости материала трубы, ;

- коэффициент линейного расширения стали, ;

- приращение температуры, °С, определяемое по формуле

здесь - минимальная температура в условиях эксплуатации ( , и т.д.)

Выбор проводят при проектировании по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Максимальное удлинение зоны компенсации при нагреве теплопровода после засыпки траншеи грунтом можно определить по упрощенной формуле

где - коэффициент линейного расширения стали, ;

- максимальная расчетная температура теплоносителя, °С;

- минимальная температура в условиях эксплуатации. Выбор выполняется проектировщиком по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией;

- длина зоны (участка) компенсации, м;

- удельная сила трения на единицу длины трубы, Н/м;

Е - модуль упругости материала трубы, ;

- площадь поперечного сечения стенки трубы, .

В формулах (Е.8) и (Е.9) в целях упрощения проектных расчетов не учтены два члена:

, - осевая составляющая растягивающего окружного напряжения от внутреннего давления. При расширении учитывается с положительным знаком;

, - влияние усилия от активной реакции грунта. При расширении учитывается с отрицательным знаком.

Выполняющие функцию демпфера поролоновые подушки, тем более канальные участки, практически не препятствуют температурному расширению теплопровода и сводят к минимуму влияние .

Второй член может быть заменен величиной упругой деформации компенсатора.

Выбор и расчет компенсирующих устройств группы Iб рекомендуется производить по расчетным формулам и таблицам, приведенным в рекомендациях по применению осевых СК и СКУ конкретных предприятий - производителей СК и СКУ, продукция которых отличается конструктивно и технологически.

Длину участка, на котором устанавливают один СК (одно СКУ), рассчитывают по формуле

где - амплитуда осевого хода, мм;

- коэффициент линейного расширения стали, ;

- максимальная расчетная температура теплоносителя, °С;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С.

При наличии на участке канальной и бесканальной прокладок принимают коэффициент 0,9; при бесканальной прокладке - 1,15.

Необходимо определить максимальную длину участка, на котором устанавливается один осевой СК с условным проходом мм:

Необходимо определить максимальную температуру теплоносителя для прямого участка при и .

Согласно формуле (Е.5) допускаемые осевые напряжения составляют .

Таким образом, максимальная температура теплоносителя:

Системы, относящиеся к группе IIа, - предварительный нагрев до засыпки грунтом:

- монтируют и до засыпки грунтом нагревают до температуры предварительного нагрева :

- теплопроводы засыпают. Температуру нагрева следует поддерживать до полной засыпки их грунтом. Затем теплопроводы охлаждают до температуры монтажа. В защемленной зоне уровень напряжений, , будет приблизительно равен:

Затем теплопровод нагревают до рабочей температуры.

В системах, относящихся к группе IIб, предусматривают применение стартовых сильфонных компенсаторов.

Систему полностью монтируют в траншее и засыпают грунтом (за исключением мест установки стартовых компенсаторов). Затем систему нагревают до температуры, при которой все стартовые сильфонные компенсаторы замыкаются, после чего осуществляется их заварка. Таким образом, стартовые сильфонные компенсаторы срабатывают один раз, после чего система превращается в неразрезную и компенсация температурных расширений в дальнейшем осуществляется за счет знакопеременных осевых напряжений сжатия-растяжения.

Максимально допустимое расстояние, м, между стартовыми сильфонными компенсаторами составляет

где - площадь поперечного сечения трубы, ;

- удельная сила трения на единицу длины трубы, Н/м;

- коэффициент линейного расширения стали, ;

Е - модуль упругости материала трубы, .

Диапазон температур предварительного нагрева, при которых может быть осуществлена заварка:

Формула (Е.18) определяет минимальную температуру предварительного нагрева, исходя из достижения допустимых осевых напряжений в холодном состоянии теплопровода после выполнения растяжки, а формула (В.19) - из достижения таких же напряжений в рабочем состоянии. В интервале от до любая будет удовлетворять условиям прочности;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "формула (В.19)" имеется в виду "формула (Е.19)"

- температура, при которой монтируются стартовые сильфонные компенсаторы.

При проектировании следует учитывать, что может изменяться в пределах от нуля (при длительной остановке нагрева сетевой воды) до расчетной температуры наружного воздуха, принимаемой для расчета отопления (при глубине прокладки менее 0,7 м). Поэтому рекомендуется принимать близко к средней, определенной по формуле (Е.15).

С помощью нагрева до температуры и заварки стартового сильфонного компенсатора осуществляется растяжка теплопровода на значение , определяемое по формуле

Если по конструктивным соображениям расстояние между стартовыми сильфонными компенсаторами требуется уменьшить, в формулу (Е.20) вместо максимально допустимого значения подставляют реальное.

Необходимо определить предельно допустимое расстояние между стартовыми сильфонными компенсаторами, температуру предварительного нагрева и значение растяжки при следующих исходных данных: теплопровод диаметром 426 мм с толщиной стенки 7 мм с изоляцией, наружный диаметр кожуха изоляции 560 мм, площадь поперечного сечения трубы 92 , материал - сталь марки 20, давление в рабочем состоянии 1,6 МПа, наибольшая температура теплоносителя 130°С, при монтаже компенсаторов - 10°С, вес теплопровода с изоляцией и водой с учетом коэффициентов перегрузки 2122 Н/м. Теплопровод имеет глубину заложения в грунте Z = 1,1 м, окружающий грунт - песок.

Определяют допускаемое осевое напряжение по формуле (Е.4):

Удельная сила трения по формуле (Е.3) составляет:

Предельно допустимое расстояние между стартовыми сильфонными компенсаторами определяют по формуле (Е.17):

Температуру предварительного нагрева определяют по формулам (Е.18):

Принимают среднее значение , тогда осевые напряжения в рабочем состоянии составят:

В практике проектных и монтажных работ допускается использовать приближенные формулы для определения расчетного сжатия стартового сильфонного компенсатора , мм:

В местах установки стартовых сильфонных компенсаторов теплопроводы должны иметь прямолинейные участки длиной не менее 12 м.

Для уменьшения значения трения теплопровода о грунт допускается его обернуть полиэтиленовой пленкой.

Траншею в местах установки стартовых сильфонных компенсаторов следует засыпать только после выполнения предварительного нагрева теплопровода, завершения сварочных работ и монтажа стыкового соединения.

Расстояние от стартового сильфонного компенсатора до места установки ответвления должно быть не менее .

* Применяют следующие коэффициенты перегрузки для удельной силы трения: 1,2 - к плотности грунта; 1,1 - к весу трубы; 1,2 - к весу изоляции.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Нарушение водного обмена: причины, заболевания, при которых развивается, методы диагностики и лечения.

Определение

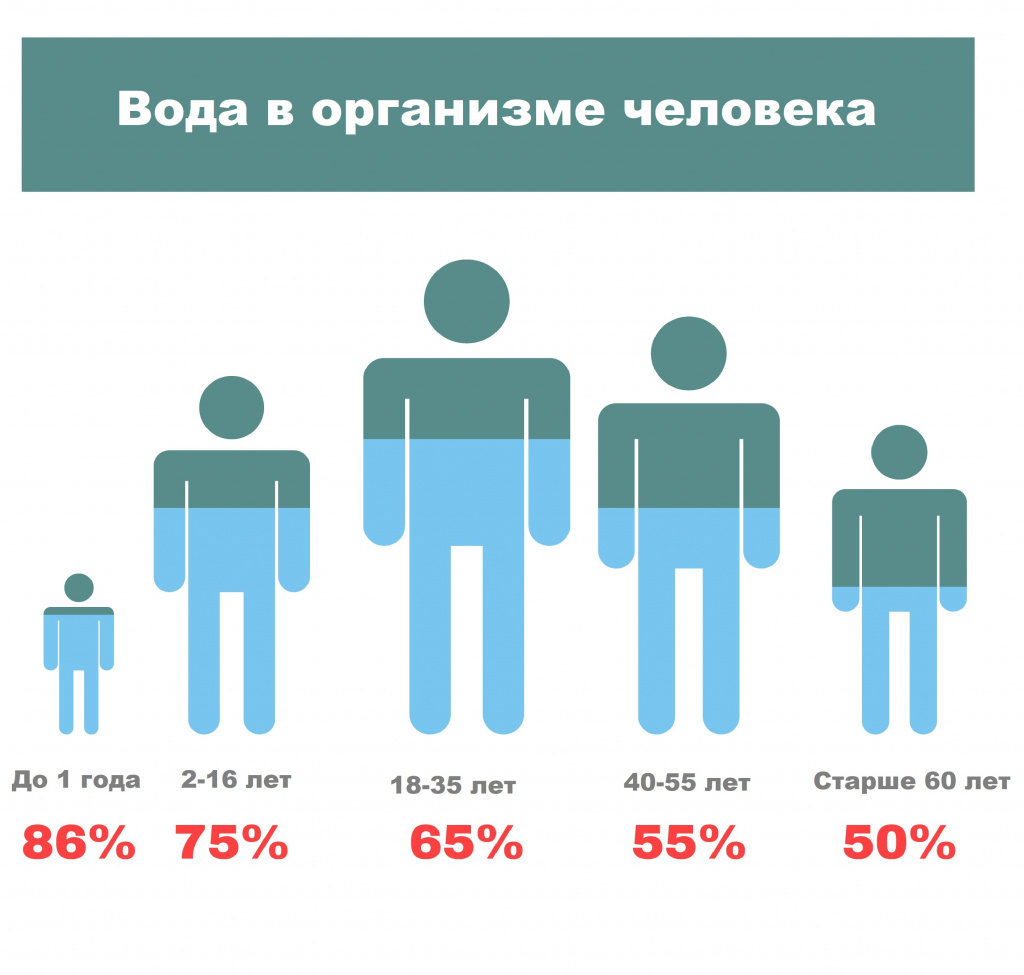

Больше всего воды содержится в организме младенцев – до 86%. Затем ее уровень постепенно начинает снижаться, достигая минимума у людей пожилого возраста.

Вода работает как растворитель, составляет основу биологических сред, является участником различных биохимических реакций, терморегуляции и выполняет множество других функций.

Каждую секунду наш организм теряет определенное количество воды с дыханием в виде паров. Другими путями элиминации жидкости из организма являются потоотделение, выработка ферментов в желудочно-кишечном тракте.

В процессе прохождения крови через почки в мочу поступает вода, минеральные и органические вещества, которые не требуются организму по причине своей вредности или избыточности.

Для компенсации потерь жидкости организму требуется ее поступление извне. Естественное восполнение воды происходит за счет питья и еды. Внутривенное введение используют при тяжелом обезвоживании для быстрого восполнения потерь жидкости или невозможности употребления воды и пищи через рот.

Жидкость в нашем организме условно подразделяется на внутриклеточную и внеклеточную. Внутриклеточная жидкость, как следует из названия, присутствует внутри клетки и отграничена полупроницаемой мембраной от окружающего клетку пространства. Вне клетки жидкость находится в межклеточном пространстве и внутри кровеносных и лимфатических сосудов.

Под водным балансом в организме следует понимать не просто общее количество воды, но и ее распределение между перечисленными структурами, что напрямую влияет на жизнедеятельность органов и тканей человека.

Разновидности нарушения водного обмена

В зависимости от общего содержания воды в организме человека нарушения водного обмена можно разделить на дегидратацию (уменьшение общего количества воды) и гипергидратацию (избыток воды).

Дегидратация проявляется уменьшением количества отделяемой мочи, сухостью слизистых оболочек, часто сопровождается выраженным чувством жажды, снижением эластичности кожи, в более тяжелых случаях развивается клиническая картина поражения тех или иных органов, в первую очередь – нервной системы в виде общей слабости, сонливости, нарушения или потери сознания.

Избыток воды в организме, напротив, проявляется образованием периферических отеков, в первую очередь – отека подкожно-жировой клетчатки, а также накоплением жидкости в клетках, межклеточном пространстве и различных полостях организма: в плевральной полости, брюшной и т.д.

Отдельно выделяют изменение количества воды в сосудистом русле: состояния гиповолемии (недостаточного объема крови) и гиперволемии (избыточного объема крови).

Возможные причины нарушения водного обмена

Выше были рассмотрены основные пути поступления и выведения жидкости из организма. Исходя из этого, становится понятно, что заболевания почек, сопровождающиеся повышенным мочеотделением, приводят к дегидратации, а поражения почек с невозможностью выполнения ими функции фильтрации – к гипергидратации.

Поражения желудочно-кишечного тракта, которые протекают с выраженной многократной рвотой и диареей, могут стать причиной нарушения водного баланса из-за избыточной потери жидкости.

В регуляции водного обмена важную роль играет эндокринная система. Так, повышение концентрации антидиуретического гормона приводит к задержке жидкости в организме, а увеличение выработки предсердного натрийуретического гормона – к ее усиленному выведению. Помимо этого, опосредованно через изменение концентрации солей в организме на водный баланс влияют и другие гормоны, например альдостерон.

Важно помнить, что глюкоза является осмотически активным веществом, способным притягивать воду. В случае избыточного количества глюкозы в крови, например при сахарном диабете, она начинает выделяться с мочой и увлекает за собой воду, что также приводит к развитию выраженного обезвоживания.

При каких заболеваниях развиваются нарушения водного обмена

Нарушения водного обмена могут возникать при различных заболеваниях почек и, как правило, являются признаками почечной недостаточности. При остро развившемся нарушении функции почек, например, при шоке, отравлении химическими веществами, некоторых воспалительных заболеваниях происходит, как правило, задержка воды в организме (гипергидратация). В то время как хронически развивающиеся болезни почек могут сопровождаться как гипергидратацией, так и гипогидратацией (в зависимости от стадии процесса).

Одной из частых причин хронической болезни почек является артериальная гипертензия и сахарный диабет.

К другим эндокринным заболеваниям, приводящим к выраженной дегидратации, относится несахарный диабет – группа заболеваний, в основе которых лежит нарушение работы в системе антидиуретического гормона. Врожденная дисфункция коры надпочечников, или адреногенитальный синдром может сопровождаться выраженными нарушениями баланса солей в организме и нарушением обмена жидкостей.

Острые кишечные инфекции, хронические расстройства питания, сопровождающиеся диареей и рвотой, некоторые врожденные заболевания желудочно-кишечного тракта у детей, такие как пилоростеноз, часто приводят к обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса организма.

К каким врачам обращаться при появлении симптомов нарушения водного обмена

Среди заболеваний, приводящих к нарушению жидкостного обмена, присутствуют расстройства самых различных органов и систем, требующие конкретных видов обследования и лечения. Поэтому в случае появления симптомов нарушения водного обмена следует вначале обратиться к специалисту широкого профиля, такому как терапевт или педиатр. По мере проведения клинического и лабораторно-инструментального обследования определяется система органов, причастная к развитию водных нарушений, поэтому может потребоваться консультация эндокринолога, нефролога, гастроэнтеролога, инфекциониста и т.д.

Диагностика и обследования при нарушениях водного обмена

В основе первичной диагностики заболеваний, вызывающих нарушения водного обмена, лежит тщательно собранная история развития патологического состояния. Врач проводит опрос пациента, в ходе которого уточняет возможные причины, сроки, течение заболевания, проводившееся лечение и т.д.

После клинического обследования различных органов и систем, как правило, требуется лабораторно-инструментальное подтверждение диагноза. Пациенту назначают исследование концентрации глюкозы в крови с целью исключения сахарного диабета.

Глюкоза – основной источник энергии для метаболических процессов в организме человека, является обязательным компонентом большинства внутриклеточных структур, участвует в синтезе нуклеиновых кислот (рибоза, дезоксирибоза), образует соединения с белками (гликопротеиды, протеогликаны) и липидами (гликолипиды).

Для полимеров характерно старение — изменение структуры со временем, сопровождающееся изменением механических характеристик. Старение может вызываться как химическими процессами (в основном деструкцией), так и структурными перестройками, например, медленной кристаллизацией. Одним из проявлений старения является растрескивание полимерных материалов.

Скорость старения полимеров существенно зависит от среды, в которой оно происходит, и от температуры (с ростом последней скорость резко возрастает). Изменение механических характеристик даже в обычных атмосферных условиях может быть очень сильным (см. Атмосферостойкостъ). Старение часто идет неравномерно, наблюдается явление насыщения — после резкого изменения механических свойств в первые несколько месяцев в последующие месяцы или даже годы механические свойства почти не меняются. В других случаях процесс носит ускоряющийся характер — некоторое время не наблюдается изменения механических свойств, а затем происходит их быстрое изменение. Для борьбы с ухудшением механических характеристик в полимер вводят стабилизаторы.

Влияние агрессивных сред на механические свойства полимеров

Влияние агрессивных сред на механические свойства полимеров обусловлено тем, что многие вещества, в частности кислоты и щелочи, вызывают протекание в полимерах химических процессов. Влияние среды может быть значительным даже тогда, когда она является химически нейтральной. Проникновение воды в микропустоты, имеющиеся в полимере, вызывает изменение деформационных и прочностных свойств, причем действие воды может быть как пластифицирующим, так и расклинивающий (эффект Ребиндера). Действие среды на поверхность обычно сказывается главным образом на прочностных характеристиках.

Влияние ионизирующих излучений на механические свойства полимеров

Действие различных ионизирующих излучений при больших дозах приводит к уменьшению прочности, в несколько меньшей степени влияя на деформационные свойства. При этом действие излучения часто носит критический характер — до определенной дозы прочность не изменяется (у ряда полимеров даже возрастает благодаря эффекту радиационного сшивания), начиная же с некоторой дозы происходит резкое падение прочности (см. Радиационная стойкость).

Влияние повышенных и пониженных температур на механические свойства полимеров

Вплоть до температур 300—400 ⁰С способны сохранять прочность и жесткость некоторые гетероцепные полимеры, например кремнийорганические, нолифениленоксиды, полиимиды, полибензимидазолы. Изменение механических свойств перечисленных полимерах обычно бывает связано не с изменением агрегатного состояния, а с термической деструкцией (см. Термостойкость).

При низких температуpax для полимеров характерна хрупкость, что в случае ряда материалов, например, резин, приводит к невозможности их эксплуатации (см. Морозостойкость).

Влияние давления на механические свойства полимеров

Высокое давление приводит к существенному изменению механических свойств полимеров. Вызвано это тем, что модуль Юнга и модуль всестороннего сжатия полимеров превышают прочность и предел текучести не на 3—4 порядка, как у металлов, а всего на 1—2 порядка. Поэтому при напряжениях, значительно меньших разрушающего, может происходить изменение объема, сопровождающееся существенным изменением взаимодействия структурных элементов полимера.

У пластиков с ростом давления происходит:

- повышение температуры стеклования,

- модуля Юнга,

- прочности при растяжении и сжатии,

- предела текучести.

У полистирола, например, при комнатной температуре и давлении 200—300 Мн/м 2 (2000—3000 кгс/см 2 ) наблюдается переход от хрупкого разрушения к пластическому, причем предел текучести в области давлений выше критического практически линейно растет с повышением давления. Под влиянием высокого давления в полимерах может совершаться перестройка надмолекулярной структуры, как обратимая, так и необратимая.

Список литературы:

Автор: Каргин В.А., академик АН СССР

Источник: Энциклопедия полимеров, под редакцией Каргина В.А

Дата в источнике: 1972 год

Поговорим о патогенезе воздействия на организм высоких и низких температур: разберем клинику теплового истощения, диагностику острых заболеваний от воздействия нагревающего микроклимата, а также повторим стадии отморожения.

- Сельское хозяйство

- Строительство

- Горное дело и работа в шахтах

- Нефтяные разработки

- Лесозаготовка

- Рыбное хозяйство

- Теплообразование, которое связано с интенсивностью обменных процессов

- Теплоотдача (излучение, проведение тепла, испарение)

- Расширением сосудов кожи

- Ускорением кровотока

- Усилением потоотделения и потерей с потом больших количеств воды, солей, некоторых органических веществ, что ведет к:

- дегидратации с нарушением водно-солевого обмена

- нарушениям ССС и ЖКТ

- Усиливается кровоток через кожу за счет расширения кожных сосудов, увеличения частоты сердечных сокращений и минутного объема крови

- Нарастает давление в сосудах, повышается проницаемость сосудистой стенки, появляются кровоизлияния и отек

- Интенсивное потоотделение приводит к обезвоживанию и потери солей натрия, кальция, калия, фосфора, микроэлементов (медь, цинк, йод и др.), водорастворимых витаминов и др.

- Наблюдается сгущение крови, что приводит к развитию острой сердечно-сосудистой недостаточности

Тепловой удар (острое тепловое поражение)

- Повышенная усталость

- Вялость, сонливость

- Головная боль

- Тошнота

- Повышение температуры тела до субфебрильной

- Умеренное потоотделение

- повышение ЧСС

- Общая разбитость

- нарастание сонливости и головной боли

- Рвота

- Гипертермия, Т повышается до 40-41 градусов

- Учащение ЧД и ЧСС

- Повышение АД

- Потеря сознания или психомоторное возбуждение

- Тошнота и рвота

- Угасание рефлексов

- Появление судорог, парезы и параличи

- Возможны кома, остановка дыхания

- Гипертермия , Т до 42 градусов

- ЧД до 30-4- в 1 мин, пульс 120-140 в минуту

- Дегидратация и гипохлоргидрия (изменения на ЭКГ)

- Тепловая потница

- снижение толерантности к теплу,

- ВДС,

- нарушение терморегуляции,

- астенический синдром

Клиника теплового истощения

Неспецифические проявления: усталость, вялость, сонливость, головная боль, тошнота

Симптомы нарушенной терморегуляции: Т тела – субфебрильная, повышено потоотделение,

учащение ЧД и ЧСС

Тепловой обморок (тепловой коллапс) – острое нарушение сердечно-сосудистой системы вследствие интенсивной мышечной работы при высокой температуре окружающей среды.

Чаще встречается у молодых при сниженной адаптации.

Клиника:

- Потеря сознания

- Бледность кожных покровов

- Падения АД и нитевидный пульс

- Предшествуют: слабость, шум в ушах, головокружение, нарастание ЧСС и ЧД, усиленное потоотделение

Тепловые судороги - мышечные спазмы вследствие прогрессирующего обезвоживания и острого нарушения водно-солевого обмена: развивается внеклеточная дегидратация с внутриклеточной гипергидратацией (водная интоксикация клетки – алкалоз)

Клиника:

Мышечные спазмы тетанического характера в группах мышц (икроножных, бедер, плеч, предплечий), резкая их болезненность во время движения

Больные адинамичны, кожа сухая, холодная, ЧСС до 110-120 в 2 мин, АД низкое, тоны глухие, падение диуреза, признаки сгущения крови: повышение ЭР и гемоглобина

Тепловой отек – нарушение водносолевого обмена и накопление жидкости в организме

Клиника: отеки нижних конечностей, затем отеки верхних конечностей

Диагностика острых заболеваний от воздействия нагревающего микроклимата

Данные анамнеза: работа в условиях интенсивного воздействия нагревающего микроклимата, превышающего допустимые параметры, подтвержденными сведениями о:

- трудовой деятельности и

- санитарно-гигиенической характеристикой условий труда

Осмотр: окраска и влажность кожных покровов, ЧСС и ЧД, АД, наличие потницы

Данные обследования:

- Общ. Ан. Крови – увеличение ЭР и гемоглобина

- Биохимия: белки, калий, натрий, хлориды

- ЭКГ

- Кожная термометрия

Для дифференциальной диагностики: консультации кардиолога, невролога, дерматолога и инфекциониста

- теплый душ с Т воды=26-27 градусов на 5-6 минут с последующим сухим обтиранием и покой

- Теплые ванны с Т воды 29 градусов на 7-8 мин, затем душ и покой

- Обтирание влажными простынями, намоченными водой Т 25-26 градусов (10-15 мин), затем обтирание и покой

- Орошение больного прохладной водой

- Влажные компрессы на область груди и живота

- Сердечно-сосудистые средства (камфора, кофеин)

- Физ р-р в/в

- Кровопускание

- Седативные

Прогноз:

при легкой и средней степени – полное выздоровление

При тепловом ударе тяжелой степени возможен летальный исход

Летальность 20-25%

Профилактика:

- Специальные технические и санитарно-гигиенические мероприятия (вентилляция, теплоизолирующие материалы и др., регламентируемые перерывы в работе с перемещением работника в помещения с оптимальными параметрами климата)

- Индивидуальные средства защиты

- Разработка специального питьевого и пищевого режима

- Предварительные и периодические профосмотры.

Противопоказания к работе:

- ГБ тяжелого течения,

- Хронические болезни сердца и перикарда, ИБС,

- Выраженные расстройства автономной нервной системы,

- Хронические заболевания органов дыхания и кожи

- Катаракта

Факторы, предрасполагающие к тепловому удару:

- Острые и хронические заболевания с поражением кожных покровов и дегидратацией

- Употребление алкоголя

- Бессонница

Хроническая тепловая болезнь (хронический перегрев) – хроническое тепловое поражение организма человека при длительном воздействии на рабочем месте нагревающего микроклимата, превышающего допустимые параметры, определяемыми санитарно-гигиеническими нормами.

Клиника: ВСД перманентного и пароксизмального течения с нарушениями терморегуляции, снижением резистентности эритроцитов и нарушениями электролитного обмена.

Жалобы:

Головная боль, раздражительность, вялость, потливость, нарушение сна, головокружение

Боли в области сердца, тахикардия

Судороги мышц, неустойчивость походки

Объективно: положительные вегетативные пробы, неустойчивость ритма и АД, настроения

Диагностика:

- Клиника

- Лабораторные исследования:

- Анализ крови: снижение эритроцитов и гемоглобина\определение терморезистентности эритроцитов (менее 120 с)

- Биохимия: хронический дефицит хлорида натрия, калия, кальция, магния

- Инструментальные исследования:

- ЭКГ (дистрофические изменения)

- ЭЭГ: изменение функции и увеличение числа стволовых дисфункций

- РЭГ

- УЗДГ магистральных сосудов головы и шеи

- Вегетативные пробы

Лечение:

Средства для нормализации вегетативного и сосудистого тонуса

Коррекция макроэлементных нарушений: восполнение ионов натрия, хлора, калия, кальция и магния

Восполнение недостатка витаминов

Сроки нетрудоспособности – до нормализации клиники и всех измененных показателей

Тепловое излучение в производственных условиях может сочетаться с инфракрасным (в горячих цехах) или ультрафиолетовым (при газо- и электросварке) излучением.

Инфракрасное излучение вызывает развитие катаракты, хронические блефариты и блефароконъюнктивиты.

Ультрафиолетовое излучение вызывает острые кератоконъюнктивиты (электроофтальмии)

Тепловая (огненная) катаракта - обусловленная систематическим воздействием инфракрасного излучения возникает у работников при повышении его интенсивности при стаже работы 15-20 лет

при выполнении кузнечно-прессовых, электросварочных и термических работ, при производстве изделий из стекла в металлургическом производстве.

Клиника: медленное постепенное снижение остроты зрения вплоть до светоощущения. В начале возникают помутнения в заднем кортикальном слое хрусталика, в дальнейшем помутнение продвигается по оси хрусталика кпереди.

Диагностика:

Определение остроты зрения

Офтальмоскопия

Биомикроскопия

Лечение с целью – уменьшить или стабилизировать клинические проявления:

Амбулаторное лечение с применением витаминов местно и внутрь (рибофлавин, аскорбиновая кислота), антиоксидантов (токоферол, ретинол), рассасывающая терапия (препараты йода).

При созревании катаракты – хирургическое лечение.

- использование СИЗ и защитных устройств для глаз и лица

- регламентированные перерывы в работе

- проведение предварительных и периодических мед. осмотров

- Конъюнктивит – это воспалительная реакция конъюнктивы (соединительной оболочки глаза) на вредные воздействия, характеризующаяся:

- гиперемией и отеком слизистой,

- отеком и зудом век,

- отделяемым с конъюнктивы,

- образованием фолликулов или сосочков на конъюнктиве;

- нередко сопровождается поражением роговицы с нарушением зрения.

- Лечение у офтальмолога

Для гипотермии характерны:

Нарушения углеводного и белкового обменов

Замедление окислительных процессов

Повышение проницаемости сосудистых стенок

Клиника общего переохлаждения:

Температура и АД снижены

Слабость, сонливость, сознание может быть спутанным

Синюшная окраска кожных покровов

Пульс и дыхание – редкие

Клиника общего переохлаждения при тяжелой форме гипотермии:

Тетанические судороги

Непроизвольное мочеиспускание

Возможен летальный исход

У лиц, перенесших тяжелые формы гипотермии, нередко остаются:

Гемиплегии

Эпилептиморфные припадки

Изменения психической сферы

- Местное (отморожение)

- Общее (замерзание).

- 1 – поражение поверхностного слоя эпидермиса (побледнение кожи, затем покраснение, отек, парастезии и боли)

- 2 – поражение базального слоя эпидермиса с образованием пузырей (жгучие, распирающие боли)

- 3 – некроз кожи и подкожной клетчатки

- 4 – поражение мягких тканей и кости

При 2 степени в течение первых 2-3 суток после холодовой травмы появляются пузыри, наполненные прозрачным экссудатом. Дно пузырей покрыто фибрином и чувствительно к болевым раздражителям. Эпителизация происходит в течение второй недели после травмы, наблюдается полное восстановление нормального строения кожи, ногти отрастают.

При отморожении 3 степени граница омертвления проходит в нижних слоях дермы или на уровне подкожно-жировой клетчатки. Возникшие пузыри содержат геморрагический экссудат, дно их сине-багрового цвета и нечувствительно к болевым раздражителям. После заживления образуются грануляции и рубцы, сошедшие ногти вновь не отрастают.

При обморожениях 4 степени значительно удлиняется скрытый период и выражено падение тканевых структур. Омертвевают все слои мягких тканей, иногда включая костно-суставной аппарат. В дальнейшем развивается сухая или влажная гангрена.

Контактные отморожения – у рабочих, выполняющих работу на открытом воздухе при соприкосновении пальцев рук с резко охлажденными металлическими предметами.

Характерен очень короткий скрытый период, степень отморожения обычно 3 и 4.

- Госпитализация в стационар показана при 3-4 степени отморожения

- Прекращение действия холода и согревание пострадавшего

- Сухое тепло, горячая пища и обильное тепло

- физиотерапевтические процедуры (УВЧ-терапию в больших дозах до 40 биодоз на сеанс) и гипербарическая оксигенация

- Коррегирующая инфузионная и детоксицирующая терапия

- Антибактериальные и аналгезирущие средства

- препараты, улучшающие кровоток:

- пентоксифиллин (трентал и др.), реополиглюкин.

- никотиновая кислота и препараты ее содержащие, витамины

- Антикоагулянты и дезагрегационые средства

- рекомендуемая схема лечения алпростадилом (вазопростаном): в/в капельно по 3 ампулы (общая доза 60 мкг) со скоростью 60 минут на 1 ампулу (180 минут) в течение 20-30 дней; внутриартериально: 0,5-1 ампула в сутки (10-20 мкг) в течение 60-120 минут 10-20 дней.

- гемотрансфузии

Сроки нетрудоспособности:

При 1 степени –амбулаторное лечение 3-10 дней

При 2 степени 5-30 дней при отсутствии осложнений

При 3 степени 90-150 дней. При осложнениях до 240 дней.

При 4 степени – до 240 дней с последующим направлением на МСЭ

В случае отморожения 1-2 ст при малой площади поражения и отсутствии осложнений продолжение работы на прежнем месте

При 3-4 степени показано рациональное трудоустройство вне воздействия охлаждающего климате на рабочем месте

Периферический ангиодистонический синдром конечностей (нейроваскулит, холодовой ангионевроз), в основе нарушения микроциркуляции под воздействием холода (спазм артериол, замедление кровотока, повышение вязкости крови, ишемия тканей).

Через 5-7 лет работы в условиях хронического воздействия охлаждающего микроклимата появляется:

- Потливость и зябкость рук и ног во время работы

- Отечность рук и ног к концу смены

- Тугоподвижность пальцев рук по утрам

- Боли ноющего характера, парастезии

- Кисти рук приобретают мраморно-цианотичную окраску в случаях локального охлаждения рук клиника ограничивается верхними конечностями.

Диагностика:

- Стаж и условия работы (наличие эпизодов отморожения)

- Клиника

- Данные обследования (термометрия- гипотермия; РВГ, УЗДГ периферических сосудов)

- Диф. диагноз: СКВ, синдром Рейно заболевания периферических сосудов

- Физиотерапия

- Бальнеотерапия

- Рефлексотерапия

- Реологические препараты:

- пентоксифиллин (трентал и др.),реополиглюкин.

- никотиновая кислота и препараты ее содержащие, витамины

- антикоагулянты и дезагрегационые средства

- Спазмолитики

- ЛС, улучшающие трофику тканей

- витаминотерапия

- Реологические препараты:

- Спазмолитики

- ЛС, улучшающие трофику тканей

- Витаминотерапия (витамины гр. В)

- Нейропротекторы

- нужно использовать рациональную спецодежду, теплую обувь

- Следить за своевременным приемом горячей пищи

- Предоставлять работающим в условиях воздействия низких температур перерывы для обогрева и просушки в специальных помещениях

Противопоказаниями к работе являются:

- ИБС

- Болезнь Рейно

- Заболевания сосудов

- Хронические заболевания периферической нервной системы

- Выраженные расстройства ВНС

- Хронические заболевания органов дыхания

- Воспалительные заболеваня матки и придатков

- Хронические рецидивирующие заболевания кожи

Читайте также: