Как называются локомотивы в которых механическая энергия для обеспечения

Обновлено: 01.06.2024

ЛОКОМОТИВ - самодвижущаяся железнодорожная транспортная машина, предназначенная для создания на рельсовом пути движущей силы (силы тяги), под действием которой обеспечивается перемещение по нему поездов.

Содержание

Общие сведения

Принцип действия

Автономные локомотивы

На автономных локомотивах потенциальная внутренняя энергия любого топлива (твердого, жидкого или газообразного) не может быть преобразована непосредственно в механическую работу силы тяги ведущих колес. При окислении (сжигании) топлива продукты его сгорания (дымовые газы) приобретают высокую температуру и становятся носителем тепловой энергии, которая затем может быть преобразована в механическую работу. При полном сгорании определенного количества топлива (масса В), теплота сгорания которого Q, потенциально может быть получена тепловая энергия в количестве

которая и затрачивается на выполнение полезной работы локомотива:

Энергетическая цепь локомотива

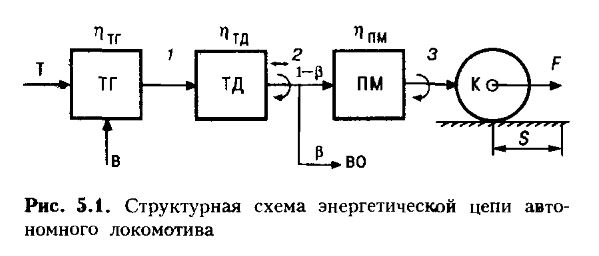

Энергетическая цепь (последовательность этапов преобразования энергии от Aзатр = BQ до Апол = FS) для автономного локомотива состоит, по крайней мере, из двух необходимых последовательных звеньев 1-2 (рис. 5.1): теплового генератора ТГ – устройства, которое преобразует внутреннюю химическую энергию топлива в тепловую энергию теплоносителя; и теплового двигателя ТД – машины, преобразующей тепловую энергию теплоносителя в механическую работу возвратно-поступательного или вращательного движения своего выходного устройства (вала или ползуна), которые составляют локомотивную энергетическую установку. Величины кпд этих звеньев (соответственно ηтг и ηтд определяют энергетическую эффективность локомотива, т. е. его кпд:

В энергетической цепи обычно присутствуют еще два элемента: передаточный механизм ПМ (передача), находящийся между выходным устройством ТД и ведущими колесными парами К, входящий в последовательную цепь преобразования потока энергии и необходимый для приспособления величин момента и скорости на валу ТД, передаваемых на колеса, в соответствии с требованиями тяги, и на промежуточный отбор ВО части преобразуемой энергии – собственные нужды локомотива (привод вспомогательного оборудования, отопление, освещение и т. п.). Доля затрачиваемой энергии оценивается коэффициентом отбора мощности на собственные, нужды β.

Кпд передачи ηпм и коэффициент β непосредственно влияют на общий кпд

Типы локомотива

В начале 20 в. получили распространение неавтономные локомотивы — электровозы, которые, как и другие виды контактного электрического транспорта (трамвай, троллейбус), требуют непрерывного подвода электроэнергии через скользящий контакт между токоприемником локомотива и токоподводящей контактной электрической сетью. Создание электровозов и электропоездов способствовало электрификации многих ж.-д. линий. Исключение представляют аккумуляторные электровозы, имеющие электрохимические источники электроэнергии (аккумуляторы), периодически подзаряжаемые в стационарных условиях. Такие электровозы используют главным образом во внутризаводском промышленном ж.-д. транспорте.

Краткая историческая справка

В России первый паровоз был построен в 1834 г. на Выйском заводе Демидовых в Нижнем Тагиле механиком М. Е. Черепановым и его отцом Е. А. Черепановым. Результаты работы многих специалистов, практиков, инженеров и изобретателей сделали паровоз настолько совершенным (на уровне своего времени) тяговым средством, что он окончательно утвердил свои преимущества перед конно-рельсовой тягой и стал основой для создания и развития ж.-д. транспорта и массового строительства железных дорог во всем мире. Во второй половине 19 в. конструкция паровоза, принципиально не меняясь, непрерывно совершенствовалась в направлениях повышения мощности, силы тяги, скорости движения и экономичности. К кон. 19 в. вся ж.-д. сеть мира (более 800 тыс. км) обслуживалась единственным в то время типом локомотива – паровозом.

Повышение мощности и усложнение конструкции паровозов приводили к увеличению их размеров и массы, что способствовало реализации больших величин силы тяги и давало возможность роста массы грузовых составов. Однако главным принципиальным недостатком паровозов оставалась их низкая энергетическая эффективность: величина кпд даже лучших паровозов в реальных условиях эксплуатации составляла всего 5-7%, что никак не соответствовало уровню развития науки, техники и экономики в середине 20 в.

В первой половине 20 в. были разработаны новые, более эффективные типы магистральных локомотивов – тепловозы и электровозы. С середины 20 в. на ж. д. промышленно развитых стран началась замена паровозов на более прогрессивные виды тяги.

Идея создания локомотива с дизельной энергетической установкой – тепловоза -разрабатывалась с нач. 20 в. Попытка создания такого локомотива, предпринятая немецкими и швейцарскими машиностроительными фирмами под руководством изобретателя двигателя Р. Дизеля (R. Diesel) в 1910-1913 гг., оказалась неудачной. Первые работоспособные магистральные тепловозы были созданы в 1924 г. но проектам отечественных специалистов Ю. В. Ломоносова и Я. М. Гаккеля. Серийное производство тепловозов в стране, начатое на Коломенском заводе в 30-х гг., получило значительное развитие начиная с сер. 50-х гг., что позволило обеспечить полную замену паровозов в поездной работе к 1975 г. Первые поездные тепловозы в СССР и США имели мощность по дизелю на уровне 700-900 кВт; секционная мощность тепловозов к кон. 20 в. достигла 4400 кВт в России (2ТЭ136, ТЭП80) и 4700 кВт в США (опытные тепловозы с передачей переменного тока). Мощность и энергетическая эффективность тепловозов (кпд 26-30%) повышались за счет применения высокоэффективных дизельных двигателей, совершенствования электрической передачи (последовательно разрабатывались и использовались передачи постоянного тока, переменно-постоянного и переменного тока). Созданы надежные конструкции экипажной части тепловозов, применены системы автоматизации и контроля, что позволило сделать тепловоз эффективным и современным локомотивом и способствовало его распространению практически на всех ж. д. мира.

Применение тепловозов и электровозов дает ж. д. значительный экономический эффект за счет более высоких по сравнению с паровозами кпд, большей мощности и производительности. В сер. 20 в. на ж. д. большинства промышленно развитых стран прошла массовая замена паровозов на более прогрессивные локомотивы – тепловозы и электровозы. В СССР этот процесс, названный коренной реконструкцией тяги на ж.-д. транспорте, происходил в 1955-1975 гг., в результате чего ж. д. полностью были обеспечены тепловозами и электровозами (к 2001 г. в России электрифицированы 41,1 тыс. км ж.-д. линий из общей протяженности сети 86 тыс. км). Вся маневровая работа на сети ж. д. выполняется тепловозами.

В большинстве зарубежных стран на ж.-д. транспорте также используются тепловозы и электровозы, однако соотношения между видами тяги зависят от местных условий и особенностей экономики. Например, в Швейцарии вся сеть ж. д. электрифицирована, в США – практически вся сеть (более 99%) обслуживается только тепловозами. Паровозная тяга на ж. д. частично сохраняется в ряде стран, в число которых входят Китай, Индия, некоторые страны Африки и Южной Америки, в особенности, имеющие достаточные запасы каменного угля.

Классификация

Кроме разделения локомотивов по типам энергетических установок, классификацию проводят по ряду других признаков. По виду выполняемой работы различают локомотивы поездные и маневровые: поездные обеспечивают основную работу ж.-д. транспорта – перевозки, т.е. движение поездов по ж.-д. линиям; маневровые выполняют вспомогательную, маневровую работу – передвижение отдельных вагонов или их групп на путях ж.-д. станций и подъездных путях промышленных предприятий в процессах формирования и расформирования составов, при погрузке и выгрузке вагонов и т. п.

Поездные локомотивы

Маневровые локомотивы

Маневровые локомотивы имеют существенно меньшую мощность по сравнению с поездными. Наибольшее значение для них имеют автономность, обеспечивающая возможность перемещения вагонов по всем станционным и подъездным путям, в том числе и по неэлектрифицированным; высокая готовность к работе вообще и в переменных режимах в особенности. Поэтому в качестве маневровых используются тепловозы, имеющие мощность (по энергетической установке) 800-1000 кВт. На ж. д. России – это 6-осные тепловозы ТЭМ2 и ЧМЭЗ. Однако для реализации необходимой силы тяги такой тепловоз при меньшей мощности имеет экипаж (и вес) практически одинаковый с одной секцией грузового тепловоза. Для тяжелой маневровой работы (например, надвига составов на сортировочные горки) могут использоваться и так называемые маневрово-вывозные тепловозы большей мощности – до 1500 кВт (тепловоз ТЭМ7). Меньшую мощность (до 500 кВт) имеют локомотивы, используемые для перемещения специальных вагонов в технологических процессах промышленных предприятий, для внутренних перевозок по заводским или подъездным путям без выхода на пути МПС (промышленные локомотивы).

Локомотивами иногда считают моторные вагоны специфического пассажирского состава ж. д.- моторвагонных электропоездов и дизель-поездов. Так как моторные и прицепные вагоны этих поездов не функционируют по отдельности, а всегда эксплуатируются в сцепе (или в виде отдельных секций, в которые входят один моторный вагон и один-два прицепных), эти поезда (включая их прицепные, несамоходные вагоны), так же как и рельсовые автобусы и автомотрисы, относят к тяговому подвижному составу.

Маркировка и обозначения

В обозначениях серий локомотивов, работающих в России, но построенных за рубежом, имеются буквы, указывающие на страну-изготовитель (например, маневровые тепловозы ЧМЭЗ и пассажирские электровозы ЧС4 – поставлены из Чехословакии).

В других странах обозначения серий локомотивов устанавливаются либо централизованно – в странах с национализированными ж. д. (во Франции, где серия локомотива обозначается двумя первыми цифрами пятизначного номера локомотива, например, 70000, 72000 и т.п.; в Великобритании также серия (класс) обозначается двузначным порядковым номером, например, 56, 58 – для тепловозов; 90, 92 – для электровозов Евротоннеля), либо фирмами-изготовителями, как в США. Общим является стремление вложить в обозначение серии локомотивов смысловое содержание.

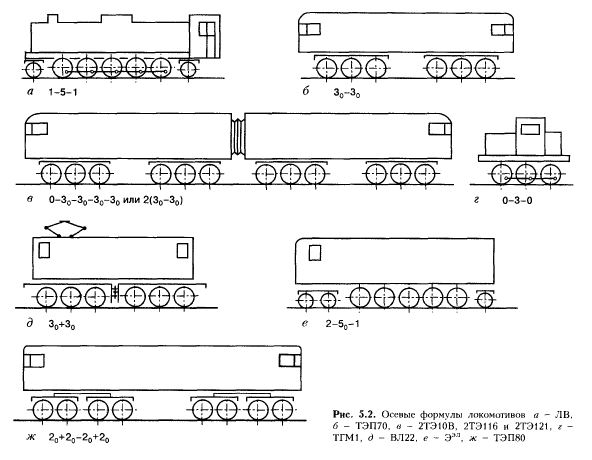

Обозначения осевых формул

За рубежом в осевых формулах локомотивов число ведущих осей в тележках обозначают не цифрой, а буквой, порядковый номер которой в латинском алфавите соответствует числу осей (А – одна колесная пара, В – две, С – три, D – четыре). Следовательно, обозначение Со~Со в США или Великобритании соответствует формуле Зо-Зо- Наличие в экипаже локомотива направляющих и поддерживающих осей также обозначается цифрами, например, Ao-1-Ao-Ao-l-Ao (в данном случае у тепловоза с 3-осными тележками средние колесные пары в тележках не имеют тяговых электродвигателей) или 2-Bq-2 (электровоз с двумя ведущими осями в общей раме).

Тяговая характеристика локомотива

Тяговая характеристика локомотива представляет собой зависимость силы тяги F от скорости движения v и режима работы его силовой энергетической установки. Тяговая характеристика представляется в виде графика зависимости: F = f(v).

Осевая нагрузка локомотива

Осевая нагрузка локомотива или, точнее, нагрузка от ведущей оси на рельсы, характеризует статическое воздействие локомотива на ж.-д. путь. Для российских локомотивов установлены две нормы осевой нагрузки, связанной с прочностью пути: 225 кН (или 23 т массы, приходящейся на одну ведущую ось) и 245 кН (25 т массы на ось).

Служебный вес локомотива

Служебный вес локомотива -это полный вес локомотива в эксплуатационном состоянии, имеющего 2/з запасов расходуемых материалов (песка – для электровозов и топлива и песка – для тепловозов).

Служебный вес локомотива

Сцепной вес локомотива, или сцепная масса, – это вес (масса), приходящийся на все ведущие колесные пары и участвующий в реализации силы тяги. Так как почти все тепловозы и электровозы имеют все колесные пары ведущие, то для них сцепной вес равен служебному. Сцепной вес (как и служебный) равен сумме нагрузок от ведущих колесных пар на рельсы.

Локомотивы принято классифицировать по роду службы, ширине колеи, типу кузова, числу секций и по некоторым другим признакам.

По роду службы локомотивы делятся на грузовые, пассажирские, универсальные, маневровые, промышленные. К универсальным относятся грузопассажирские и маневровые локомотивы. Локомотивы, работающие в грузовой и пассажирской службах, называются поездными или магистральными.

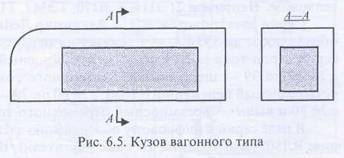

По типу кузова локомотивы могут быть с несущей рамой и съемным кузовом, с несущими боковыми стенками и рамой и с цельнонесущим кузовом, когда рама, боковые стены и крыша работают как одно целое.

Съемный кузов может быть вагонного или капотного типа. Кузов вагонного типа (рис. 6.5) обеспечивает доступ локомотивной бригады к силовому оборудованию во время движения без выхода из кузова. Это улучшает условия работы бригады и аэродинамику поезда. Поэтому кузовами такого типа оборудуются в основном поездные локомотивы.

В кузове капотного типа (рис. 6.6.) боковые стенки и крыша закрывают лишь силовые агрегаты, что обеспечивает хороший обзор из кабины машиниста, но при этом ухудшается аэродинамика, особенно при высоких скоростях. Поэтому локомотивы с таким типом кузова используют в основном для маневровой службы.

По числу секций локомотивы бывают односекционные, двухсекционные и многосекционные (рис. 6.7). Как тепловозы, так и электровозы любой мощности можно соединит по две или более единицы с управлением из одной секции. Такое их использование в поездной службе называют работой по системе многих единиц.

По типу передачи вращающего момента от тягового двигателя на ось колесной пары локомотивы бывают с электрической, гидравлической, механической и гидромеханической передачей.

По типу экипажной части локомотивы делятся на тележечные и бестележечные. К бестележечным относятся паровозы. Все современные локомотивы — тележечного типа.

- 2о-2о (локомотив имеет две двухосные тележки, каждая ось — ведущая;

- З(Зо-Зо) — трехсекционный локомотив, в каждой секции две трехосные тележки, каждая ось ведущая;

- 2о+2о-2о+2о — локомотив имеет четыре двухосные тележки, каждая ось ведущая, каждая пара тележек имеет жесткую связь;

- 2(2-2) — локомотив с гидропередачей, двухсекционный, имеет двухосные тележки.

Локомотивы различают также по сериям. Серия локомотива — это обозначение локомотивов, построенных по одному проекту.

Серии паровозов:

- СО (Серго Орджоникидзе),

- ФД (Феликс Дзержинский),

- ИС (Иосиф Сталин),

- Л (Лебеденский),

- П36 (Победа),

- О (основной).

Серии тепловозов:

- Т — тепловоз;

- Э — электрическая передача;

- Г — гидравлическая передача;

- П — пассажирский;

- М — маневровый.

Цифры в серии после буквенного обозначения указывают номер серии тепловоза и завод-изготовитель (с № 1 по 49 — Харьковский завод, с № 50 по 99 — Коломенский завод, с № 100 и выше — Луганский завод). Цифра перед буквой обозначает количество секций в тепловозе. Например 2ТЭ116, ТЭП70, ТЭМ2, ТГМ11.

Серии электровозов: ВЛ — Владимир Ленин. Следующие за этими буквами цифры обозначают:

- до 1956 г. — нагрузку на ось, тс (ВЛ19, ВЛ22, ВЛ23);

- с 1956 г. — номер серии и род тока (с № 1 по 18 — восьмиосный, постоянного тока (ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11);

- с № 19 по 39 — шестиосный, постоянного тока (ВЛ19, ВЛ22, ВЛ23);

- с № 40 по 59 — четырехосный переменного тока;

- с № 60 по 79 — шестиосный, переменного тока (ВЛ60);

- с № 80 и выше — восьмиосный переменного тока (ВЛ80, ВЛ85).

В ряде серий к цифровому обозначению электровоза добавляется буквенная индексация:

- ВЛ80а (асинхронные тяговые двигатели),

- ВЛ80в (вентильное регулирование),

- ВЛ60к (кремниевые выпрямители),

- ВЛ80с (системное соединение секций),

- ВЛ80т (реостатное торможение),

- ВЛ80р (рекуперативное торможение).

На железнодорожных участках, где стыкуются системы переменного и постоянного тока, эксплуатируются электровозы двойного питания ВЛ82, ВЛ82м.

Электровозы чешского производства обозначаются следующим образом:

Читайте также: