Как мозжечок осуществляет корригирующие и стабилизирующие влияния мозжечка на моторную функцию

Обновлено: 25.06.2024

"Ataxia" в дословном переводе с греческого языка обозначает "беспорядок". Однако наше современное понимание этого термина заключается в плохо координированных движениях, связанных, главным образом, с повреждением мозжечка и/или мозжечковых связей. В дополнение к мозжечковой атаксии (объясняющей большую часть случаев атаксий в клинической практике) существует также случаи так называемой сенситивной и вестибулярной атаксии, вызываемые соответственно повреждениями спинальных проприоцептивных путей и вестибулярной системы.

Клинические проявления различных типов атаксий

Мозжечковая атаксия

Клинически церебеллярная атаксия манифестирует неустойчивой и шаткой походкой с расширенной базой, а также дискоординацией и неуклюжестью движений, дизартрией (скандированной, отрывистой речью), дисметрией саккад и осцилляциями. Пациенты обычно стоят с широко отставленными стопами, при попытке поставить ноги ближе друг к другу они начинают раскачиваться или даже падают, из-за неустойчивого равновесия требуется поддержка или опора на окружающие предметы. Даже небольшие проявления атаксии ходьбы могут быть выявлены при так называемой тандемной ходьбе по прямой. Атаксия может быть генерализованной или преимущественно нарушать ходьбу, движения в руках, ногах, речь, движения глаз; может быть односторонней или вовлекать обе стороны. Атаксия часто сопровождается мышечной гипотония, замедленностью движений, интенционным тремором (тремор действия, усиливающийся по амплитуде при приближении к цели), нарушением контроля сложных многосуставных движений (асинергия), усиленными постуральными рефлексами, нистагмом (обычно горизонтальным при мозжечковой атаксии) и некоторыми когнитивными и аффективными изменениями (так называемым "мозжечковым когнитивно-аффективным синдромом", вызываемым обычно острыми, достаточно большими ишемическими повреждениями задней доли мозжечка). Следует подчеркнуть, что двигательные нарушения при атаксии обычно не связаны с мышечной слабостью, гиперкинезами, спастичностью и т.д., однако, все они, а также и другие дополнительные симптомы могут усложнять клиническую картину заболевания. В свою очередь выраженная атаксия может быть основной причиной инвалидизации и социальной дезадаптации.

Относительно изолированная туловищная атаксия с нарушением стояния и ходьбы наблюдается при ограниченных поражениях червя мозжечка (пациенты отклоняются или падают вперед при ростальных поражениях червя и назад - при каудальных). Атаксию в конечностях обычно относят к поражению церебеллярных гемисфер, саккадическую дисметрию – к дисфункции дорзальных отделов червя. Одностороннее повреждение мозжечка проявляется нарушениями на одноименной стороне: такие пациенты стоят с опущенным ипсилатеральным плечом, пошатываются и отклоняются при ходьбе в сторону повреждения, координаторные пробы также выявляют атаксию в вовлеченных руке и ноге. Хотя у человека нет строгого соответствия между определенными части тела и областями полушарий мозжечка, считается, что поражение передне-верхней части полушарий приводит преимущественно к атаксии в ногах (подобный паттерн характерен для алкогольной мозжечковой дегенерации), тогда как заднелатеральные части полушарий связаны с движениями в руках, лицом и речью. Атаксия может быть связана также с повреждением проводящих путей мозжечка; иногда манифестирует достаточно характерными клиническими симптомами, как например, грубым высокоамплитудными "рубральным" тремором при вытягивании перед собой рук (типично для повреждения дентато-рубральной петли, например, при рассеянной склерозе или болезни Вильсона-Коновалова).

Сенситивная атаксия

По сравнению с мозжечковой сенситивная атаксия достаточно редка. Обычно она является следствием поражения задних столбов и, соответственно, нарушения проприоцептивной афферентации (например, при болезни Фридрейха, дефиците витаминов Е и В12, нейросифилисе). Сенситивная атаксия может быть диагностирована по отчетливому проприоцептивному дефициту и значительному усилению симптоматики при закрытии глаз. Иногда в таких случаях можно заметить феномен "псевдоатетоза" в пораженной конечности.

Вестибулярная атаксия

Вестибулярная дисфункция может вызывать синдром, обозначаемый "вестибулярная" (или "лабиринтная") атаксия. Фактически этот синдром можно считать определенным подтипом сенситивной атаксии. Пациенты с вестибулярной атаксией демонстрируют грубые нарушения ходьбы и стояния (вестибулярное нарушение равновесия), но без вовлечения конечностей и речи. При односторонних поражениях лабиринта значительно нарушена "фланговая походка" в сторону повреждения. Этот тип атаксии часто сопровождается головокружением, рвотой и потерей слуха

Патофизиология

Патофизиологически мозжечковая атаксия представляет собой несостоятельность нормальных анти-инерционных механизмов, которые отвечают за плавность, равномерность и точность движений

В физиологических условиях любое произвольное движение является результатом точно скоординированной и организованной активности множества мышц-антагонистов и мышц-синергистов. Скоординированное в пространстве и времени взаимодействие между различными мышцами реализуются через двусторонние связи мозжечка с различными уровнями центральной нервной системы, участвующими в выполнении двигательных функций (моторные зоны коры, базальные ганглии, ядра ствола мозга, ретикулярная формация, мотонейроны спинного мозга, проприоцептивные нейроны и проводящие пути). Будучи основным координаторным центром движений, мозжечок опережающее получает информацию о любых изменениях мышечного тонуса и положений частей тела, а также о любых планирующихся действиях. Использую подобную упреждающую информацию, мозжечок корректирует мышечную активность, осуществляет тонкий моторный контроль и обеспечивает точное выполнение движений. Поэтому заболевания, затрагивающие мозжечок, приводят к десинхронизации мышечных сокращений, что клинически проявляется сбивчивыми нерегулярными "толчками" - скандированной речи, интенционным тремором, дисметрией, туловищной титубацией и другими мозжечковыми феноменами.

Атактические расстройства при поражениях мозжечка

Поражения мозжечка и мозжечковых путей могут быть обусловлены острой или хронической патологией (см. таблицу).

Острая атаксия

Острая атаксия обычно наблюдается при ишемическом (лакунарном, кардиоэмболическом и атеротромботическом инфаркте) или геморрагичеком инсульте, поражающем полушария мозжечка. Также она может наблюдаться при рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, инфекционном церебеллите или абсцессе мозжечка, паразитарной инвазии, синдроме MELAS, острых лекарственных интоксикациях и отравлениях (этанолом, нейролептиками, антиконвульсантами), аномалии Арнольда-Киари и других патологиях. В этих случаях атаксия часто ассоциирована с головной болью, рвотой, головокружением, симптомами поражения ствола и черепных нервов. Следует помнить, что даже небольшие инфаркты мозжечка и кровоизлияния в связи с ограниченным объемом задней черепной ямки – это потенциально жизнеугрожающие состояния, которые могут приводить к обструктивной гидроцефалии. Поэтому всем пациентам с остро развившейся мозжечковой атаксией необходимо экстренно проводить нейровизуализацию (КТ или МРТ) и при необходимости последующее вентрикулярное дренирование и/или декомпрессионную трепанацию задней черепной ямки. Эти же мероприятия рекомендованы при любых заболеваниях, сопровождающихся большими острыми повреждениями мозжечка с быстро прогрессирующим отеком структур задней черепной ямки. Что же касается люмбальной пункции у этих пациентов, то она строго противопоказана в виду риска вклинения.

Повторяющиеся пароксизмы острой атаксии наблюдаются при периодических (эпизодических) атаксиях. Эти наследственные заболевания вызваны генетическими дефектами ионных каналов (кальциевых, калиевых), которые в свою очередь приводят к нарушениям возбудимости нейронов. Некоторые пациенты с атактическими пароксизмами могут хорошо отвечать на прием ацетазоламида (ацетазоламид-чувствительные формы периодических атаксий). Периодические атаксии принадлежат к группе так называемых каналопатий.

Хроническая атаксия

Хроническая атаксия может быть вызвана рядом различных заболеваний (см. таблицу) как генетической, так и негенетической природы. Хроническая или подострая мозжечковая атаксия, особенно в молодом возрасте, является типичной манифестацией рассеянного склероза, диагноз которого подтверждается ремитирующим течением и множественными очагами демиелинизации в головном и спинном мозге на МРТ. Следует всегда помнить, что хроническая или подострая мозжечковая атаксия может вызываться опухолью (среди характерных для мозжечка опухолей – церебеллопонтинная шваннома, медуллобластома и гемангиобластома), нормотензивной гидроцефалией (синдром Хакими-Адамса) и паранеопластической мозжечковой дегенерацией (рак легких и другие системными новообразованиями); все эти заболевания требуют соответствующего и своевременного хирургического лечения. Дегенерация мозжечка также может быть вызвана хроническим алкоголизмом, гипотиреозом, глютеновой болезнью, дефицитом витамина В12, тепловым ударом, злоупотреблением некоторыми препаратами с анксиолитическим, снотворным и противосудорожным действием.

Хроническая прогрессирующая атаксия является ключевой особенностью дегенеративных атактических синдромов как наследственных, так и спорадических.

Наследственные атаксии – клинически и генетически гетерогенная группа заболеваний, передающихся чаще всего по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному типу.

Для аутосомно-доминантных атаксий (СЦА) на сегодняшний день картировано 28 локусов на различных хромосомах, и идентифицировано 14 генов и их белковых продуктов. В большинстве аутосомно-доминантных СЦА мутации представлены патологическими внутригенными экспансиями тринуклеотидных повторов ("динамическими" мутациями). Наиболее часто встречается экспансия ЦАГ-повторов, которые транслируется на белковом уровне в пропорциональное удлинение полиглутаминового участка белка (отсюда название - "полиглутаминовые" болезни и специфичный механизм нейродегенерации). Существует обратная корреляция между числом тринуклеотидных повторов в мутантном гене и возрастом начала заболевания; более того, чем больше протяженность экспансии, тем тяжелее клиническая симптоматика. Кроме динамических мутаций, СЦА могут также вызываться точковыми мутациями в генах, кодирующих, например, протеинкиназу гамма, фактор роста фибробластов и ряд других белков. Частота встречаемости определенных форм аутосомно-доминантных СЦА в различных популяциях различно. Например, в России более 40% семей с доминантными СЦА связаны с мутациями в гене ATXN1 на хромосоме 6р (СЦА1), тогда как в большинстве западноевропейских стран преобладают мутации в гене ATXN3 (СЦА3 или болезнь Мачадо-Джозеф).

Среди аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных рецессивных атаксий наиболее часто встречается атаксия Фридрейха, вызываемая экспансией ГАА-повторов в некодируемом участке гена FRDA на хромосоме 9q. Белковый продукт этого гена, фратаксин, считается вовлеченным в гомеостаз митохондриального железа. Таким образом, болезнь Фридрейха представляет собой менделирующую форму митохондриальных цитопатий. Обычно заболевание манифестирует достаточно рано (до 20 лет) и проявляется смешанной сенситивно-мозжечковой атаксией, дизартрией, мышечной слабостью, кардиомиопатией, скелетными деформациями, диабетом и неуклонно прогрессирующим течением. Существует достаточно строгая корреляция между длиной экспансии и клиническими проявлениями болезни Фридрейха, так относительно позднее начало и "доброкачественное" течение характерно для непротяженной экспансии ГАА-повторов.

Спорадическая (идиопатическая) дегенеративная атаксия – гетерогенная группа, включающая в свою очередь паренхиматозную кортикальную мозжечковую атрофию и оливопонтоцеребеллярную атрофию. Последняя сейчас рассматривается как форма множественной системной атрофии - тяжелого нейродегенеративного заболевания, характеризующегося вовлечением ряда церебральных и спинальных систем (мозжечок, базальные ганглии, ствол мозга, вегетативные ядра спинного мозга и мотонейроны) и присутствием специфических альфа-синуклеин-позитивных глиальных цитоплазматических включений.

Диагноз

У пациентов с атактическими расстройствами диагноз основывается в первую очередь на нейровизуализационных (КТ, МРТ) и нейрофизиологических (вызванные потенциалы, электронейромиография и др.) исследованиях, которые предоставляют данные о структурных и функциональных характеристиках центральной и периферической нервной системы. В большинстве случаев наследственных атаксий сегодня доступна верификация диагноза с помощью ДНК-анализа как для самих больных, так и для их клинически здоровых родственников из группы "риска". Для предотвращения новых случаев заболевания в этих семьях может проводиться медико-генетическое консультирование и пренатальная ДНК-диагностика.

У пациентов со спорадическим вариантом атаксии необходим поиск всех возможных соматических расстройств, которые могут вызывать мозжечковую симптоматику (новообразования, эндокринные заболевания и др.). Атаксия может быть проявлением ряда метаболических заболеваний (см. таблицу), поэтому следует проводить соответствующий биохимический скрининг.

Лечение

Лечение и прогноз атактических синдромов основывается на их причине. При существовании радиального лечения (как например, хирургия опухолей мозжечка или коррекция дефицита витаминов) можно ожидать полного или частичного восстановления или, по крайней мере, прекращение дальнейшего прогрессирования.

Физиотерапия является важной составляющей в лечении пациентов с атаксией. Она направлена на предотвращение различных осложнений (таких как контрактуры и мышечные атрофии), поддержания физической формы, улучшения координации и ходьбы. Рекомендованы специальные комплексы "мозжечковых" и "сенсорных" упражнений, а также процедуры с биологической обратной связью и стабилографией.

На стадии разработки находятся первые подходы к генной и клеточной терапии наследственных атаксий; возможно, что именно эти технологии в будущем позволят совершить существенный прорыв в лечении.

Таблица. Причины острой и хронической атаксии

Острая атаксия

Хроническая атаксия

- церебеллит

- абсцесс мозжечка

- нейросифилис

- ВИЧ

- паразитарная инвазия

Острая лекарственная интоксикация и отравление:

- этанол

- нейролептики

- антидепрессанты

- антиконвультсанты

- снотворные препараты

- химиотерапевтические препараты

- талий

- метилртуть

- висмут

- цинк

MELAS, болезнь Лея и другие митохондриальные энцефаломиопатии с острым началом

Опухоли и мальформации с острой и подострой манифестацией

Дефицит тиамина (энцефалопатия Вернике)

Паранеопластическая мозжечковая дегенерация

Гипертермия (тепловой удар)

Наследственные болезни метаболизма:

- болезнь "кленового сиропа"

- болезнь Хартнупа

- мевалоновая ацидурия и другие ацидурии

- наследственная гипераммонемии

Хроническая ишемия мозга

Нормотензивная гидроцефалия (синдром Хакима-Адамса)

Паранеопластическая дегенерация мозжечка

Мозжечковая дисплазия или гипоплазия (врожденная атаксия, обычно не прогрессирующая)

Прионные заболевания (атактическая форма)

Дефицит витамина B12

Гипертермия (тепловой удар)

Злоупотребление препаратами с анксиолитическим, снотворным и антиконвульсивным действием

Наследственные атаксия с аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессивным и Х-сцепленным наследованием

"Ataxia" в дословном переводе с греческого языка обозначает "беспорядок". Однако наше современное понимание этого термина заключается в плохо координированных движениях, связанных, главным образом, с повреждением мозжечка и/или мозжечковых связей. В дополнение к мозжечковой атаксии (объясняющей большую часть случаев атаксий в клинической практике) существует также случаи так называемой сенситивной и вестибулярной атаксии, вызываемые соответственно повреждениями спинальных проприоцептивных путей и вестибулярной системы.

Клинические проявления различных типов атаксий

Мозжечковая атаксия

Клинически церебеллярная атаксия манифестирует неустойчивой и шаткой походкой с расширенной базой, а также дискоординацией и неуклюжестью движений, дизартрией (скандированной, отрывистой речью), дисметрией саккад и осцилляциями. Пациенты обычно стоят с широко отставленными стопами, при попытке поставить ноги ближе друг к другу они начинают раскачиваться или даже падают, из-за неустойчивого равновесия требуется поддержка или опора на окружающие предметы. Даже небольшие проявления атаксии ходьбы могут быть выявлены при так называемой тандемной ходьбе по прямой. Атаксия может быть генерализованной или преимущественно нарушать ходьбу, движения в руках, ногах, речь, движения глаз; может быть односторонней или вовлекать обе стороны. Атаксия часто сопровождается мышечной гипотония, замедленностью движений, интенционным тремором (тремор действия, усиливающийся по амплитуде при приближении к цели), нарушением контроля сложных многосуставных движений (асинергия), усиленными постуральными рефлексами, нистагмом (обычно горизонтальным при мозжечковой атаксии) и некоторыми когнитивными и аффективными изменениями (так называемым "мозжечковым когнитивно-аффективным синдромом", вызываемым обычно острыми, достаточно большими ишемическими повреждениями задней доли мозжечка). Следует подчеркнуть, что двигательные нарушения при атаксии обычно не связаны с мышечной слабостью, гиперкинезами, спастичностью и т.д., однако, все они, а также и другие дополнительные симптомы могут усложнять клиническую картину заболевания. В свою очередь выраженная атаксия может быть основной причиной инвалидизации и социальной дезадаптации.

Относительно изолированная туловищная атаксия с нарушением стояния и ходьбы наблюдается при ограниченных поражениях червя мозжечка (пациенты отклоняются или падают вперед при ростальных поражениях червя и назад - при каудальных). Атаксию в конечностях обычно относят к поражению церебеллярных гемисфер, саккадическую дисметрию – к дисфункции дорзальных отделов червя. Одностороннее повреждение мозжечка проявляется нарушениями на одноименной стороне: такие пациенты стоят с опущенным ипсилатеральным плечом, пошатываются и отклоняются при ходьбе в сторону повреждения, координаторные пробы также выявляют атаксию в вовлеченных руке и ноге. Хотя у человека нет строгого соответствия между определенными части тела и областями полушарий мозжечка, считается, что поражение передне-верхней части полушарий приводит преимущественно к атаксии в ногах (подобный паттерн характерен для алкогольной мозжечковой дегенерации), тогда как заднелатеральные части полушарий связаны с движениями в руках, лицом и речью. Атаксия может быть связана также с повреждением проводящих путей мозжечка; иногда манифестирует достаточно характерными клиническими симптомами, как например, грубым высокоамплитудными "рубральным" тремором при вытягивании перед собой рук (типично для повреждения дентато-рубральной петли, например, при рассеянной склерозе или болезни Вильсона-Коновалова).

Сенситивная атаксия

По сравнению с мозжечковой сенситивная атаксия достаточно редка. Обычно она является следствием поражения задних столбов и, соответственно, нарушения проприоцептивной афферентации (например, при болезни Фридрейха, дефиците витаминов Е и В12, нейросифилисе). Сенситивная атаксия может быть диагностирована по отчетливому проприоцептивному дефициту и значительному усилению симптоматики при закрытии глаз. Иногда в таких случаях можно заметить феномен "псевдоатетоза" в пораженной конечности.

Вестибулярная атаксия

Вестибулярная дисфункция может вызывать синдром, обозначаемый "вестибулярная" (или "лабиринтная") атаксия. Фактически этот синдром можно считать определенным подтипом сенситивной атаксии. Пациенты с вестибулярной атаксией демонстрируют грубые нарушения ходьбы и стояния (вестибулярное нарушение равновесия), но без вовлечения конечностей и речи. При односторонних поражениях лабиринта значительно нарушена "фланговая походка" в сторону повреждения. Этот тип атаксии часто сопровождается головокружением, рвотой и потерей слуха

Патофизиология

Патофизиологически мозжечковая атаксия представляет собой несостоятельность нормальных анти-инерционных механизмов, которые отвечают за плавность, равномерность и точность движений

В физиологических условиях любое произвольное движение является результатом точно скоординированной и организованной активности множества мышц-антагонистов и мышц-синергистов. Скоординированное в пространстве и времени взаимодействие между различными мышцами реализуются через двусторонние связи мозжечка с различными уровнями центральной нервной системы, участвующими в выполнении двигательных функций (моторные зоны коры, базальные ганглии, ядра ствола мозга, ретикулярная формация, мотонейроны спинного мозга, проприоцептивные нейроны и проводящие пути). Будучи основным координаторным центром движений, мозжечок опережающее получает информацию о любых изменениях мышечного тонуса и положений частей тела, а также о любых планирующихся действиях. Использую подобную упреждающую информацию, мозжечок корректирует мышечную активность, осуществляет тонкий моторный контроль и обеспечивает точное выполнение движений. Поэтому заболевания, затрагивающие мозжечок, приводят к десинхронизации мышечных сокращений, что клинически проявляется сбивчивыми нерегулярными "толчками" - скандированной речи, интенционным тремором, дисметрией, туловищной титубацией и другими мозжечковыми феноменами.

Атактические расстройства при поражениях мозжечка

Поражения мозжечка и мозжечковых путей могут быть обусловлены острой или хронической патологией (см. таблицу).

Острая атаксия

Острая атаксия обычно наблюдается при ишемическом (лакунарном, кардиоэмболическом и атеротромботическом инфаркте) или геморрагичеком инсульте, поражающем полушария мозжечка. Также она может наблюдаться при рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, инфекционном церебеллите или абсцессе мозжечка, паразитарной инвазии, синдроме MELAS, острых лекарственных интоксикациях и отравлениях (этанолом, нейролептиками, антиконвульсантами), аномалии Арнольда-Киари и других патологиях. В этих случаях атаксия часто ассоциирована с головной болью, рвотой, головокружением, симптомами поражения ствола и черепных нервов. Следует помнить, что даже небольшие инфаркты мозжечка и кровоизлияния в связи с ограниченным объемом задней черепной ямки – это потенциально жизнеугрожающие состояния, которые могут приводить к обструктивной гидроцефалии. Поэтому всем пациентам с остро развившейся мозжечковой атаксией необходимо экстренно проводить нейровизуализацию (КТ или МРТ) и при необходимости последующее вентрикулярное дренирование и/или декомпрессионную трепанацию задней черепной ямки. Эти же мероприятия рекомендованы при любых заболеваниях, сопровождающихся большими острыми повреждениями мозжечка с быстро прогрессирующим отеком структур задней черепной ямки. Что же касается люмбальной пункции у этих пациентов, то она строго противопоказана в виду риска вклинения.

Повторяющиеся пароксизмы острой атаксии наблюдаются при периодических (эпизодических) атаксиях. Эти наследственные заболевания вызваны генетическими дефектами ионных каналов (кальциевых, калиевых), которые в свою очередь приводят к нарушениям возбудимости нейронов. Некоторые пациенты с атактическими пароксизмами могут хорошо отвечать на прием ацетазоламида (ацетазоламид-чувствительные формы периодических атаксий). Периодические атаксии принадлежат к группе так называемых каналопатий.

Хроническая атаксия

Хроническая атаксия может быть вызвана рядом различных заболеваний (см. таблицу) как генетической, так и негенетической природы. Хроническая или подострая мозжечковая атаксия, особенно в молодом возрасте, является типичной манифестацией рассеянного склероза, диагноз которого подтверждается ремитирующим течением и множественными очагами демиелинизации в головном и спинном мозге на МРТ. Следует всегда помнить, что хроническая или подострая мозжечковая атаксия может вызываться опухолью (среди характерных для мозжечка опухолей – церебеллопонтинная шваннома, медуллобластома и гемангиобластома), нормотензивной гидроцефалией (синдром Хакими-Адамса) и паранеопластической мозжечковой дегенерацией (рак легких и другие системными новообразованиями); все эти заболевания требуют соответствующего и своевременного хирургического лечения. Дегенерация мозжечка также может быть вызвана хроническим алкоголизмом, гипотиреозом, глютеновой болезнью, дефицитом витамина В12, тепловым ударом, злоупотреблением некоторыми препаратами с анксиолитическим, снотворным и противосудорожным действием.

Хроническая прогрессирующая атаксия является ключевой особенностью дегенеративных атактических синдромов как наследственных, так и спорадических.

Наследственные атаксии – клинически и генетически гетерогенная группа заболеваний, передающихся чаще всего по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному типу.

Для аутосомно-доминантных атаксий (СЦА) на сегодняшний день картировано 28 локусов на различных хромосомах, и идентифицировано 14 генов и их белковых продуктов. В большинстве аутосомно-доминантных СЦА мутации представлены патологическими внутригенными экспансиями тринуклеотидных повторов ("динамическими" мутациями). Наиболее часто встречается экспансия ЦАГ-повторов, которые транслируется на белковом уровне в пропорциональное удлинение полиглутаминового участка белка (отсюда название - "полиглутаминовые" болезни и специфичный механизм нейродегенерации). Существует обратная корреляция между числом тринуклеотидных повторов в мутантном гене и возрастом начала заболевания; более того, чем больше протяженность экспансии, тем тяжелее клиническая симптоматика. Кроме динамических мутаций, СЦА могут также вызываться точковыми мутациями в генах, кодирующих, например, протеинкиназу гамма, фактор роста фибробластов и ряд других белков. Частота встречаемости определенных форм аутосомно-доминантных СЦА в различных популяциях различно. Например, в России более 40% семей с доминантными СЦА связаны с мутациями в гене ATXN1 на хромосоме 6р (СЦА1), тогда как в большинстве западноевропейских стран преобладают мутации в гене ATXN3 (СЦА3 или болезнь Мачадо-Джозеф).

Среди аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных рецессивных атаксий наиболее часто встречается атаксия Фридрейха, вызываемая экспансией ГАА-повторов в некодируемом участке гена FRDA на хромосоме 9q. Белковый продукт этого гена, фратаксин, считается вовлеченным в гомеостаз митохондриального железа. Таким образом, болезнь Фридрейха представляет собой менделирующую форму митохондриальных цитопатий. Обычно заболевание манифестирует достаточно рано (до 20 лет) и проявляется смешанной сенситивно-мозжечковой атаксией, дизартрией, мышечной слабостью, кардиомиопатией, скелетными деформациями, диабетом и неуклонно прогрессирующим течением. Существует достаточно строгая корреляция между длиной экспансии и клиническими проявлениями болезни Фридрейха, так относительно позднее начало и "доброкачественное" течение характерно для непротяженной экспансии ГАА-повторов.

Спорадическая (идиопатическая) дегенеративная атаксия – гетерогенная группа, включающая в свою очередь паренхиматозную кортикальную мозжечковую атрофию и оливопонтоцеребеллярную атрофию. Последняя сейчас рассматривается как форма множественной системной атрофии - тяжелого нейродегенеративного заболевания, характеризующегося вовлечением ряда церебральных и спинальных систем (мозжечок, базальные ганглии, ствол мозга, вегетативные ядра спинного мозга и мотонейроны) и присутствием специфических альфа-синуклеин-позитивных глиальных цитоплазматических включений.

Диагноз

У пациентов с атактическими расстройствами диагноз основывается в первую очередь на нейровизуализационных (КТ, МРТ) и нейрофизиологических (вызванные потенциалы, электронейромиография и др.) исследованиях, которые предоставляют данные о структурных и функциональных характеристиках центральной и периферической нервной системы. В большинстве случаев наследственных атаксий сегодня доступна верификация диагноза с помощью ДНК-анализа как для самих больных, так и для их клинически здоровых родственников из группы "риска". Для предотвращения новых случаев заболевания в этих семьях может проводиться медико-генетическое консультирование и пренатальная ДНК-диагностика.

У пациентов со спорадическим вариантом атаксии необходим поиск всех возможных соматических расстройств, которые могут вызывать мозжечковую симптоматику (новообразования, эндокринные заболевания и др.). Атаксия может быть проявлением ряда метаболических заболеваний (см. таблицу), поэтому следует проводить соответствующий биохимический скрининг.

Лечение

Лечение и прогноз атактических синдромов основывается на их причине. При существовании радиального лечения (как например, хирургия опухолей мозжечка или коррекция дефицита витаминов) можно ожидать полного или частичного восстановления или, по крайней мере, прекращение дальнейшего прогрессирования.

Физиотерапия является важной составляющей в лечении пациентов с атаксией. Она направлена на предотвращение различных осложнений (таких как контрактуры и мышечные атрофии), поддержания физической формы, улучшения координации и ходьбы. Рекомендованы специальные комплексы "мозжечковых" и "сенсорных" упражнений, а также процедуры с биологической обратной связью и стабилографией.

На стадии разработки находятся первые подходы к генной и клеточной терапии наследственных атаксий; возможно, что именно эти технологии в будущем позволят совершить существенный прорыв в лечении.

Таблица. Причины острой и хронической атаксии

Острая атаксия

Хроническая атаксия

- церебеллит

- абсцесс мозжечка

- нейросифилис

- ВИЧ

- паразитарная инвазия

Острая лекарственная интоксикация и отравление:

- этанол

- нейролептики

- антидепрессанты

- антиконвультсанты

- снотворные препараты

- химиотерапевтические препараты

- талий

- метилртуть

- висмут

- цинк

MELAS, болезнь Лея и другие митохондриальные энцефаломиопатии с острым началом

Опухоли и мальформации с острой и подострой манифестацией

Дефицит тиамина (энцефалопатия Вернике)

Паранеопластическая мозжечковая дегенерация

Гипертермия (тепловой удар)

Наследственные болезни метаболизма:

- болезнь "кленового сиропа"

- болезнь Хартнупа

- мевалоновая ацидурия и другие ацидурии

- наследственная гипераммонемии

Хроническая ишемия мозга

Нормотензивная гидроцефалия (синдром Хакима-Адамса)

Паранеопластическая дегенерация мозжечка

Мозжечковая дисплазия или гипоплазия (врожденная атаксия, обычно не прогрессирующая)

Прионные заболевания (атактическая форма)

Дефицит витамина B12

Гипертермия (тепловой удар)

Злоупотребление препаратами с анксиолитическим, снотворным и антиконвульсивным действием

Наследственные атаксия с аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессивным и Х-сцепленным наследованием

Э.Ю. Соловьева, И.В. Цой

Кафедра неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Инфаркты мозжечка – относительно редкая патология: 1,5–2,3% острых нарушений мозгового кровообращения. Представлена топографическая классификация инфарктов мозжечка, рассматриваются расстройства его функций, развивающиеся при инфаркте. На протяжении многих лет мозжечок считали ключевой структурой головного мозга в процессах регулирования моторных функций. В настоящее время установлено, что он принимает участие в реализации и других функций организма (психоэмоциональных, вегетативных и др.). В последние годы проведены экспериментальные исследования, касающиеся роли мозжечка в реализации когнитивных функций. Спектр поведенческих и когнитивных нарушений, являющихся следствием инсульта мозжечка, определяют как мозжечковый когнитивный аффективный синдром. Данный синдром включает нарушение исполнительных функций и характеризуется персеверациями, рассеянностью или невниманием, визуально-пространственными нарушениями, трудностями речевой продукции и изменениями личности. При этом отдаленная эпизодическая и семантическая память сохранена, а способность к обучению новому затронута лишь в незначительной степени. Этиотропная и патогенетическая терапия постинсультных КН в первую очередь направлена на лежащие в основе цереброваскулярной недостаточности патологические процессы, такие как артериальная гипертензия, атеросклероз, заболевания сердца и др. Для улучшения когнитивных функций применяется широкий спектр ноотропных средств, которые можно разделить на основные группы: препараты с нейрометаболическим действием, препараты с нейротрофическим действием, препараты, воздействующие на определенные нейротрансмиттерные системы, препараты с вазоактивным

действием.

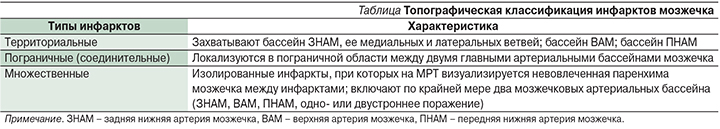

С введением в клиническую практику методов нейровизуализации были установлены новые типы инфарктов мозжечка. Среди них: инфаркты водораздела, или пограничные инфаркты; малые (лакунарные) инфаркты; инфаркты в бассейне верхней артерии мозжечка, обычно сочетающиеся с инфарктами ствола мозга (при тромбозах основной артерии). Топографическая классификация инфарктов мозжечка приведена в таблице [5, 7].

Возраст больных мозжечковым инфарктом составляет в среднем около 60 лет (от 18 до 80 лет). Мужчины в 2–2,5 раза чаще женщин болеют ишемическим инсультом, однако распространенность геморрагических инсультов одинакова среди мужчин и женщин [2, 8].

На протяжении многих лет мозжечок считали ключевой структурой головного мозга в процессах регулирования моторных функций. Благодаря результатам исследований школы академика Л.А. Орбели и современным данным установлено, что мозжечок принимает участие в реализации и других функций организма (психоэмоциональных, вегетативных и др.). В последние годы проведены экспериментальные исследования, касающиеся роли мозжечка в реализации когнитивных функций [9–11]. Установлено, что чем раньше в онтогенезе возникает поражение мозжечка, тем более тяжелыми являются клинические проявления нарушений моторной, речевой, психоэмоциональной и когнитивной сфер [12].

Спектр поведенческих и когнитивных нарушений (КН), являющихся следствием инсульта мозжечка, определяют как мозжечковый когнитивный аффективный синдром. Данный синдром включает нарушение исполнительных функций и характеризуется персеверациями, рассеянностью или невниманием, визуально-пространственными нарушениями, трудностями речевой продукции и изменениями личности. При этом отдаленная эпизодическая и семантическая память сохранена, а способность к обучению новому затронута лишь в незначительной степени [13, 14].

У многих пациентов с инсультом мозжечка клиническая симптоматика выходит за рамки вышеописанного симптомокомплекса. Так, у части больных развивается гемипарез или гемигипестезия, нарушаются когнитивные функции. Данная симптоматика при изолированном поражении мозжечка объясняется поражением лобно-мосто-мозжечкового и затылочно-височно-мосто-мозжечкового путей [21–23].

Проведенные в последние десятилетия многочисленные нейровизуализационные исследования продемонстрировали, что активизация мозжечка происходит при выполнении когнитивных и языковых задач. По данным динамической МРТ (магнитно-резонансной томографии), мозжечок активируется при выполнении когнитивных задач (контрлатерально к активированной зоне коры), при этом трансформируя потоки информации, поступающие к нему, передавая импульсы в необходимые нейросенсорные зоны [29].

Практический врач должен быть осведомлен в отношении познавательных, эмоциональных и поведенческих аспектов постинсультных мозжечковых расстройств для правильной оценки, своевременного лечения и успешной реабилитации таких пациентов. Более того, необходимо рассматривать возможность поражения мозжечка у пациентов с остро возникшими изменениями в поведении. Использование мозжечка как референтной области (области для сравнения) при функциональных нейровизуализационных исследованиях может нуждаться в пересмотре, особенно для пациентов с КН. Так же как мозжечок поддерживает баланс, интеграцию и стабильность в моторной сфере, он может способствовать балансу, объединению и стабилизации высших психических функций мозга [37, 38].

С внедрением в клиническую практику таких методов нейровизуализации, как позитронно-эмиссионная (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная томография (ОФЭТ), появилась возможность оценить состояние мозгового метаболизма и кровотока при инфаркте мозга. Известно, что при нарушении мозгового кровообращения на ПЭТ и ОФЭТ выявляется очаг гипометаболизма и гипоперфузии, соответствующий структурным изменениям на компьютерных томограммах (КТ) или МРТ. Кроме того, нередко выявляются дистантные изменения мозгового кровотока и метаболизма, объясняющиеся подавлением синаптической активности в топографически отдаленных, но синаптически связанных зонах головного мозга [39, 40]. При инфарктах мозжечка наиболее изученным из таких дистантных изменений является перекрестный мозжечковый диашиз при инсульте в большом полушарии мозга. При этом снижение метаболизма и перфузии происходит не только в очаге инсульта, но и в контралатеральном полушарии мозжечка [40–42].

Эти дистантные очаги гипометаболизма могут вносить вклад в клиническую симптоматику и влиять на исход инсульта мозжечка [43–45].

Признание того, что мозжечок не только центр двигательных функций, но и важный компонент в формировании личности и интеллекта, требует разработки новых стратегий реабилитации больных постинсультными мозжечковыми расстройствами.

Принципы медикаментозного лечения КН при мозжечковом инсульте те же, что и при терапии последствий нарушения мозгового кровоснабжения любой локализации.

Существенная проблема состоит в том, что в отношении большинства препаратов, применяемых в отечественной клинической практике, отсутствуют данные плацебо-контролируемых исследований, которые бы убедительно подтвердили их эффективность. Вместе с тем ряд контролируемых исследований показал клинически значимый эффект препаратов, используемых в лечении постинсультных КН.

Этиотропная и патогенетическая терапия постинсультных КН в первую очередь направлена на лежащие в основе цереброваскулярной недостаточности патологические процессы, такие как артериальная гипертензия, атеросклероз, заболевания сердца и др. Важным патогенетическим мероприятием является также воздействие на другие известные факторы риска ишемии головного мозга, такие как курение, сахарный диабет, ожирение, гиподинамия.

Для улучшения когнитивных функций применяется широкий спектр ноотропных средств, которые можно разделить на основные группы: препараты с нейрометаболическим действием, препараты с нейротрофическим действием, препараты, воздействующие на определенные нейротрансмиттерные системы, препараты с вазоактивным действием.

Целью нейрометаболической терапии является увеличение компенсаторных возможностей головного мозга, связанных с явлением нейропластичности. Применение пептидергических и аминокислотных препаратов обусловлено их воздействием на церебральный метаболизм. Применение ацетилхолинергических и глутаматергических препаратов базируется на данных о наличии ацетилхолинергической недостаточности при сосудистой деменции и роли данного нейротрансмиттерного дефицита в формировании КН. На фоне применения данных препаратов отмечается регресс как когнитивных, так и других нервно-психических расстройств. Выбор стратегии воздействия на церебральные нейротрансмиттерные системы при КН определяется стадией процесса. В терапии деменции используются ингибиторы ацетилхолинэстеразы (донепезил, ривастигмин, галантамин, ипидакрин) и обратимые блокаторы NMDA-рецепторов (мемантин). На стадии додементных (легких и умеренных) КН приоритетны препараты с синапторегулирующим действием холина альфосцерата, нейропептиды и их аналоги, рацетамы. Целесообразно воздействие и на другие нейротрасмиттерные системы, в первую очередь дофаминергическую и норадренергическую (пирибедил).

Использование вазоактивных препаратов связано с регуляцией сосудистых механизмов, лежащих в основе нарушения мозгового кровообращения. Как одну из наиболее перспективных мишеней для терапевтического воздействия при микроваскулярной патологии можно рассматривать эндотелиальную дисфункцию, нарушающую функционирование нейроваскулярной единицы [46]. На настоящий момент в эксперименте показано, что статины, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы ангиотензиновых рецепторов, а также некоторые холиномиметики способы повышать реактивность мелких сосудов и улучшать перфузию мозга, однако имеет ли этот эффект клиническое значение, остается неясным. Антиоксиданты, которые блокируют действие свободных радикалов, образуемых вследствие ишемии, потенциально также могут увеличивать функциональную гиперемию, способствуя сопряжению нейронов и сосудов [46].

Немаловажной в курации пациентов с мозжечковыми постинсультными КН является симптоматическая терапия. Важно провести скрининг на наличие депрессии и тревожного расстройства, назначить соответствующее лечение в случае их выявления. При возникновении головокружения следует применять препараты, воздействующие на гистаминовые Н1- и Н3-рецепторы, уменьшающие выраженность вестибулярных расстройств и улучшающих микроциркуляцию в сосудах внутреннего уха.

Литература

1. Боголепов Н.К., Федорова Ф.Л. Кровоизлияния в мозжечок. Нарушения мозгового кровообращения. 1968;1(2):6–14.

2. Жилова Л.Б. Острые нарушения мозгового кровообращения в мозжечке (клинико-компьютерно-томографическое исследование). Дисс. канд. мед. наук. М., 2003. 151 с.

3. Sypert G.W., Alvord E.C. Cerebellar infarction: a clinicopathological study. Arch. Neurol. 1975;32:357–63.

4. Amarenco P., Hauw J.J. Cerebellar infarction in the territory of the superior cerebellar artery: A clinicopathological study of 33 cases. Neurology. 1990;40:1383–90.

5. Bogousslavsky J., Regli F., Maeder P., Meuli R., Nader J. The etiology of posterior circulation infarcts. Neurology. 1993;43:1528–33.

6. Tohgi H., Takahashi S., Chiba K., Hirata Y. Cerebellar infarction. Clinical and neuroimaging analysis in 293 patiets. Stroke. 1993;24(11):1697–1701.

7. Amarenco P., Roulet E., Goujon C., Cheron F., Hauw J.-J., Bousser M.-G. Infarction in the anterior rostral cerebellum (the territory of the lateral branch of the superior cerebellar artery). Neurology. 1991;41:253–58.

8. Kase C., Norrving B., Levine S.R., Babikian V., Chodosh E., Wolf P.,Wolch K. Cerebellar infarction: Clinical and anatomical observation in 66 cases. Stroke. 1993;24:78–83.

9. Daniel S.S.R., Moores L.E., Di Fayio M.P. Visual disturbance associated with postoperative cerebellar mutism. Pediatr. Neurol. 2005;32(2):127–30.

10. Aarsen F.K. Van Dongen H.R., Paquier P.F. Long-term sequelae in children after cerebellar astrocytoma surgery. Neurology. 2004;62:1311–16.

11. Буклина С.Б., Яковлев С.Б., Бухарин Е.Ю. Когнитивные нарушения у больных с артериовенозными мальформациями, каверномами и гематомами мозжечка. Журн. неврол. психиатр. им. С.С. Корсакова. 2009;109(6):15–23.

12. Hirsch J.F., Renier D., Czernichow P. Medulloblastoma in childhood. Survival and functional results. Acta Neurochir. 1979;48:1–15.

13. Schmahmann J.D. (ed). The Cerebellum and Cognition. Int. Rev. Neurobiol. 1997;41.

14. Schmahmann J.D., Sherman J.C. The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain. 1998;121:561–69.

15. Ivry R.B., Spencer R.M. The neural representation of time. Curr. Opin. Neurobiol. 2004;14(2):225–32.

18. Marien P., Engelborghs S., Fabbro F. The lateralized linguistic cerebellum: a review and a new hypothesis. Brain Lang. 2001;79:580–600.

19. Шмырев В.И., Попов А.О., Архипов С.П. Инсульты мозжечка: тактика ведения и лечения. Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2001;2:18–9.

20. Яхно H.H., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. М., 2003. С. 232–65.

21. Калашникова Л.А., Кадыков A.C., Кашина Е.М., Кучумова Т.А., Корсакова Н.К., Ревенюк Е.В., Добрынина Л.А., Пугачева О.В. Нарушение высших психических функций при инфарктах мозжечка. Неврологический журнал. 2000;5:15–21.

22. Ravizza S.M., McCormiclc C.A., Schlerf J.E., Justus T., Ivry R.B., Fiez J.A. Cerebellar damage produced selective deficits in verbal working memory. Brain. 2006;129:306–20.

23. Gottwald B., Wilde B., Mihajlovich Z., Mehdorn H.M. Evidence for distinct cognitive deficits after focal cerebellar legions. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2004;75:1524–31.

24. Hook J. On the role of the cerebellum and basal ganglia in cognitive singnal processing. Progr. Brain Res. 1997;114:543–52.

25. Leiner H., Leiner A., Dow R. Cognitive and language functions of human cerebellum. Trends Neurosci. 1993;16:444–47.

26. Middleton F.A., Stick P.L. Anatomical evidence for cerebellar and basal ganglia involvement in higher cognitive function. Science. 1994;266:458–61.

27. Kim S.G., Ugurbil K., Strick R.L. Activation of a cerebellar output nucleus during cognitive processing. Science. 1994;265(5174):949–51.

28. Orioli P.J., Strick P.L. Cerebellar connections with the motor cortex and arcuate premotor area: an analisis employing retrograde transneural transport of WGA-HRP. J. Comp. Neurol. 1989;288:612–26.

29. Leiner H., Leiner A., Dow R. Does the cerebellum contribute to mental skills? Behav. Neurosci. 1986;1986:443–54.

30. Shmahmann J., Handya D. Posterior parietal projections to the basis pontis in rhesus monkey: possible anatomic substrate for the cerebellar modulation of complex behavior. Neurology. 1987;37:291.

31. Botez-Marquard T., Botez M. Cognitive behavior in heredodegenerative ataxias. Eur. Neurol. 1993;33:351–57.

32. Berquin P.C., Giedd J.N., Jacobsen L.K., Hamburger S.D., Krain A.L., Rapoport J.L., Castellanos F.X. Cerebellum in attention-deficit hyperactivity disorders: a morphometric MRI. Neurology. 1998;50:1087–93.

33. Canavan A.G., Sprengelmeyer R., Diener H.C. Conditional associative learning is impaired in cerebellar disease in humans. Behav. Neurosci. 1994;275;1940–43.

34. Cole M. The foreign policy of the cerebellum. Neurology. 1994;108:475–85.

35. Grafman J., Litvan I.,Massaquoi S., Stewart M., Sirigu A., Hallett M. Cognitive planning deficit in patient with cerebellar atrophy. Neurology. 1992;42:1493–96.

36. Silveri M.C., Leggio M.G., Molinari M. The cerebellum contributes to linguistic production: a case of agrammatic speech following a right cerebellar lesion. Neurology. 1994;44:2047–50.

37. Frick R.B. The ego and the vestibulocerebellar system. Psychoanal Q. 1982;51(1):93–122.

38. Rapoport M., van Reekum R., Mayberg H. The role of cerebellum in cognition and behavior. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2000;12:193–98.

39. Власенко А.Г., Макеев С.С., Минтон М.А. Позитронная эмиссионная томография головного мозга: основные принципы и применение у человека. Украинский медицинский журнал. 2002;2(28):13–8.

40. Feeney D.M., Baron J.C. Diaschisis. Stroke. 1986;17:817–30.

41. Baron J.C., Bousser M.G., Comar D. Crossed cerebellar diaschisis in human supratentorial infarction abstract. Ann. Neurol. 1980;8:128.

42. Liu Y., Karonen J.O., Nuutinen J., Vanninen E., Kuikka J.T., Vanninen R.L. Crossed cerebellar diashisis in acute ischemic stroke: a study with serial SPECT and MRI. J. Cereb. Blood Flow Metab. 2007;27(10):1724–32.

43. Broich K., Hartmann A., Biersack H.-J., Horn R. Crossed cerebello-cerebral diashisis in a patient with cerebellar infarction. Neurosci. Lett. 1987;83:7–12.

44. Boni S., Valle G., Cioffi R.P., Bonetti M.G., Perrone E., Tofani A., Maini C.L. Crossed cerebello-cerebral diashisis: a SPECT study. Nucl. Med. Commun. 1992;13(11):824–31.

45. Rousseaux M., Steinling M. Crossed hemispheric diashisis in unilateral cerebellar lesions. Stroke. 1992;23:511–14.

46. Левин О.С. Диагностика и лечение деменции в клинической практике. М., 2009. 255 с.

Рекомендации Американской академии неврологии (AAN) представляют собой комплексный систематический обзор по лечению мозжечковой моторной дисфункции и атаксии.

В данном обзоре представлена фармакологическая терапия для пациентов с мозжечковой моторной дисфункцией исходя из соображений безопасности и эффективности.

Лекарства с доказанной эффективностью

Средний уровень доказательности

Назначение 4-амнипиридина в дозе 15 мг в день, возможно, снижает частоту приступов атаксии в течение 3-месячного периода у пациентов с эпизодической атаксией 2 типа(1 исследование класса I).

Рилузол в дозе 100 мг в день, возможно, является эффективным краткосрочным средством лечения пациентов с атаксией различной этиологии; измерение проведено по шкале ICARS (Cooperative Ataxia Rating Scale) через 8 недель (1 исследование класса I). У пациентов со спиноцеребеллярной атаксией (СЦА) и атаксией Фридрейха (АФ) рилузол в дозе 100 мг в день, возможно, уменьшает проявления атаксии; измерение проведено по шкале для оценки атаксии (Assessment and Rating of Ataxia (SARA)) через 12 месяцев ( 1 исследование касса I, проанализированы данные комбинированной когорты пациентов с СЦА и АФ, анализ подгрупп не предоставлен). У пациентов, получающих рилузол, должен также проводиться мониторинг печеночных ферментов.

Слабый уровень доказательности

Лекарства с доказанным отрицательным эффектом

Средний уровень доказательности

У амулаторных пациентов со СЦА 3 литий, скорее всего, не улучшает проявления атаксии через 48 недель приема; измерение проводилось по шкале NESSCA (шкала неврологической оценки пациента со спиноцеребеллярной атаксией (the Neurological Examination Score for Spinocerebellar Ataxia) и общему баллу шкалы SARA, и хотя минимальные клинически значимые различия по этим шкалам не были установлены, небольшие изменения не могут быть исключены(1 исследование класса I).

Слабый уровень доказательности

Диферипрон в дозе 40 мг/кг в день, возможно, ухудшает симптомы атаки у пациентов с АФ при приеме 6 месяцев (1 исследование класса II).

Лекарства, показавшие противоречивый результат

Недостаточно данных для подтверждения или опровержения изменения атаксии при лечении идебеноном АФ(1 исследование класса I показало пользу при промежуточных и высоких дозах; 1 исследование класса I предоставило недостаточно доказательств для подтверждения или опровержения эффекта; в 1 РКИ с неопубликованными результатами неизвестного класс по AAN (американская академия неврологии) препарат не показал статистически значимых изменений при сравнении с плацебо).

Недостаточно доказательств, подтверждающих или опровергающих пользу буспирона для лечения двигательной дисфункции мозжечка (противоречивые исследования класса III).

Недостаточно доказательств, подтверждающих или опровергающих пользу l-триптофана для лечения двигательной дисфункции мозжечка (противоречивые исследования класса III с ограничением имеющихся данных).

Недостаточно доказательств, подтверждающих или опровергающих пользу холина для лечения атаксии (противоречивые исследования класса III с ограничением имеющихся данных).

Лекарства с недостаточной степенью доказанности

Недостаточно доказательств, подтверждающих или опровергающих, эффективность варениклина (средняя доза 1,67 мг / сут) при лечении атаксии у пациентов со СЦА 3 в течение 4 недель, согласно измерению по общему баллу по шкале SARA (1 исследование II класса с недостаточной точностью измерения первичной конечной точки исследования).

Недостаточно доказательств, подтверждающих или опровергающих пользу от применения ондансетрона для лечения пациентов с атаксией (1 исследование класса II с недостаточной точностью, 1 исследование класса III со статистикой точностью недостаточной степени и 1 исследование мозжечкового тремора класса III с участием только 2 оцениваемых пациентов с мозжечковой дегенерацией).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу мезилата долазетрона для лечения пациентов с мозжечковым синдромом, вторичным по отношению к рассеянному склерозу (РС) (1 исследование класса III).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу триметоприм-сульфаметоксазола для лечения пациентов с СЦА 3 (1 исследование класса III).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу цинка для лечения пациентов со СЦА типа 2 (1 исследование II класса с ограниченной точностью).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу l-ацетилкарнитина для лечения пациентов с дегенеративной мозжечковой атаксией (1 исследование класса III).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу физостигмина для лечения пациентов с мозжечковой атаксией (2 исследования класса III в разные периоды времени и с ограниченным описанием результатов).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу амантадина для лечения пациентов с мозжечковой атаксией (1 исследование класса III).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу применения аминокислот с разветвленной цепью для лечения пациентов с мозжечковой атаксией (1 исследование класса III).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу бетаметазона для пациентов с атаксией-телеангиэктазией (1 исследование класса III).

Улучшают ли моторные симптомы с приемлемой безопасностью и переносимостью хирургическая или другая интервенционная терапия (например, физическая подготовка), по сравнению с отсутствием (или альтернативой) лечения у пациентов с двигательной дисфункцией мозжечка?

Слабый уровень доказательности

Использование пневмошины совместно с нейромышечной реабилитацией, возможно, не имеет дополнительной пользы по сравнению с применением только нейромышечной реабилитации у пациентов с РС-ассоциированной атаксией(1 исследование II класса).

Средний уровень доказательности

Четырехнедельная стационарная реабилитация с физической и эрготерапией у пациентов с изолированной дегенеративной атаксией, вероятно, уменьшает проявления атаксии и улучшает функциональные способности через 4 недели по сравнению с исходным уровнем (1 исследование I класса).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих пользу использование стохастической вибрационной терапии всего тела у пациентов со СЦА (1 исследование класса III).

Улучшают ли моторные симптомы с приемлемой безопасностью и переносимостью транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) или транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS), по сравнению с отсутствием (или альтернативой) лечения у пациентов с двигательной недостаточностью мозжечка?

Слабый уровень доказательности

ТКМС области мозжечка, возможно, улучшает двигательную функцию мозжечка через 21 день у пациентов со спиноцеребеллярной дегенерацией и оливопонтоцеребеллярной атрофией (1 исследование II класса).

Недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих использование однократного сеанса анодной мозжечковой транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS) для лечения атаксии (1 исследование класса III).

Этот обширный систематический обзор был одобрен Детским проектом изучения атаксии и Национальным фондом атаксии.

Читайте также:

- Как обновить программное обеспечение на телевизоре телефункен

- Когда декларация считается сданной вовремя в электронном виде

- Гсп что это за пособие хмао

- Если ребенок родился за границей как получить пособие в россии 2021 году

- Правовая норма живет только благодаря ее моральному нравственному содержанию как только