Имели ли министры царского правительства право быть избранными депутатами государственной думы

Обновлено: 28.06.2024

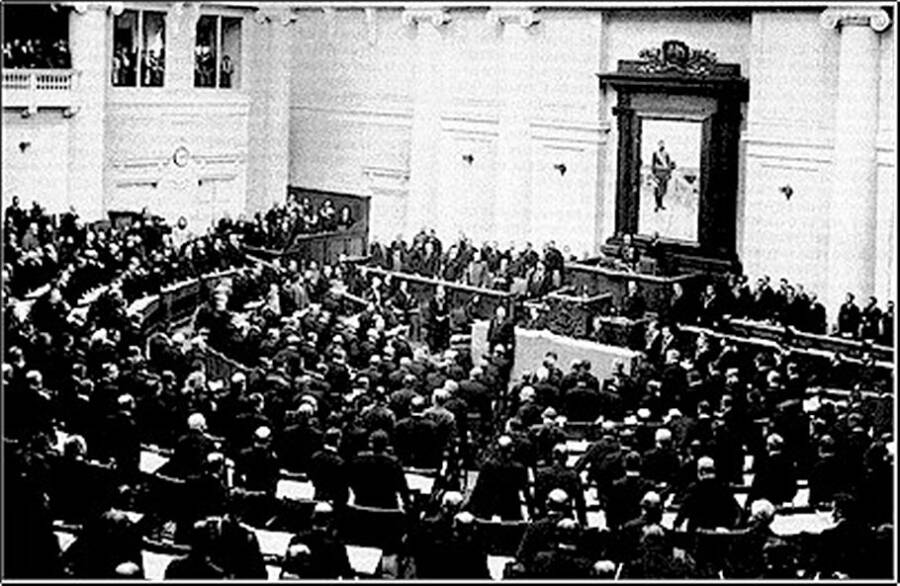

Государственная дума Российской империи — это законодательное представительное учреждение в Российской империи.

История Государственной думы

Государственная дума I созыва была первым в России избранным населением представительным законодательным органом. Она была образована в результате попытки преобразовать Россию в парламентскую монархию, вызванной желанием стабилизировать обстановку в условиях волнений и революционных выступлений. I созыв Думы провел одну сессию и просуществовал 72 дня, с 27 апреля по 9 июля 1906 года, после чего ее распустил император Николай II.

После досрочного роспуска I Думы представительный законодательный орган был созван второй раз. Он был избран по тем же правилам, что и предыдущий созыв и тоже сразу вступил в конфронтацию с Советом министров, проведя лишь одну сессию до своего досрочного роспуска 3 июня 1907 года. Избирательное законодательство после этого было изменено. II созыв Государственной Думы работал 102 дня.

Законодательная деятельность второй Думы в целом носила следы политической борьбы со властью.

Из внесенных в парламент 287 правительственных законопроектов (включая бюджет на 1907 года, законопроекты о реформе местного суда, аграрной реформы, ответственности чиновников) Думой было одобрено лишь 20 законопроектов. Лишь три из них получили силу закона (два проекта помощи пострадавшим от неурожая и об установлении контингента новобранцев).

III Государственную думу избирали на основании принятого после роспуска II Государственной думы на основании ст. 87 Основных Государственных Законов Положения о выборах в Государственную думу 1907 года. Смысл статьи состоял в том, что в случае чрезвычайной необходимости правительство обладало правом принимать новые законы без обсуждения с Государственной Думой, в периоды между роспуском Думы и избранием нового созыва, или же в периоды между сессиями Думы. Однако указанная статья напрямую запрещала правительству применять этот порядок для изменений постановлений о непосредственных выборах в Думу. Поэтому роспуск II созыва Государственной думы и последовавшее изменение в избирательном законодательстве квалифицируется как государственный переворот.

Готовые работы на аналогичную тему

Результатом третьеиюньского переворота стало перераспределение депутатов нового созыва Думы по партиям, увеличившее представительство правых партий и центра, что дало возможность правительству и III Государственной думе наладить совместную конструктивную работу. III созыв Государственной думы начал работу 1 ноября 1907 года и был распущена 30 августа 1912 года, причем её деятельность прерывалась 09 июня 1912.

Государственная дума IV созыва была избрана 15 ноября 1912 года. Ее председателем был М. В. Родзянко.

Значение Государственной думы

Поскольку возможности Государственной думы были существенно ограниченны, она так и не стала полноправным законодательным органом, однако сумела накопить позитивный опыт, с ее деятельностью связывались определенные надежды на демократизацию России, в целом налицо были позитивные сдвиги.

В сложных условиях ограничения прав Думы, оппозиционно и революционно настроенные депутаты (например, социал-демократы) находили возможности высказывать собственное мнение и критиковать самодержавный строй перед лицом читающей России: обеспечивались гласность деятельности Думы, отражения в печати ее запросов и заседаний (в том числе и социал-демократической), в газетах публиковались стенографические отчеты, а затем издавались отдельными томами по каждой сессии.

Закрытыми объявлялись лишь заседания, на которых обсуждались военно-морские и военные программы, их стенограммы огласке не подлежали.

Депутаты для критики правительства использовали любую возможность. Так при обсуждении годового бюджета Российской империи, они себе позволяли говорить все, что думают о деятельности правительства.

Несмотря на то, что Дума не обладала правом обсуждать внешнюю политику, при рассмотрении бюджета Министерства Иностранных Дел депутаты яростно критиковали его деятельность. То же касалось работы военного ведомства: выделяя деньги на потребности армии и флота, депутаты неоднократно говорили о генералах-карателях, о бездарности в военном руководстве великих князей. Дума эффективно использовала систему подачи запросов. И несмотря на то, не неся ответственность перед Думой, министры могли отвечать ей с необычной наглостью, благодаря гласности эти ответы становились известны стране и оценивались общественностью.

При встречах с избирателями депутаты также подвергали правительство критике.

Таким образом, первый в России избираемый представительный орган не стал полноценным институтом законодательства (попытки реализовать законодательные права предпринимались I и II Думами), однако стал катализатором позитивных перемен в обществе:

- формирование демократических традиций;

- развитие гласности;

- формирование правого сознания;

- политическое просвещение народа;

- ликвидация веками господствовавшей рабской психологии;

- активизация политической деятельности народа;

- приобретение опыта демократических решений важнейших государственных вопросов, совершенствование парламентской деятельности, формирование слоя профессиональных политиков.

Государственная дума превратилась в центр легальной политической борьбы, обеспечив возможность работы официальной оппозиции.

Положительный опыт работы Государственной думы может быть использован в деятельности современных российских парламентских структур.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТОВ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1906-1917 ГОДЫ)

Единственный случай нарушения депутатской неприкосновенности – это обыск на квартире депутата: штаб-квартира думской фракции РСДРП, снимаемая на имя депутата И. П. Озола была обыскана полицией 5 мая 1907 года. В квартире оказалось 35 человек, в том числе пять депутатов Думы (Д. К. Белановский, И. А. Лопаткин, И. П. Марев, И. П. Озол и Ф. И. Приходько). Полиция не имела права ни арестовать депутатов, ни начинать выемку документов до прибытия судебного следователя; всё, на что решились полицейские — задержать депутатов в квартире до прибытия судебных властей. В ожидании следователя и прокурора (продолжавшемся около двух часов) депутаты успели уничтожить многие документы. Обыск в квартире всё же дал некоторое количество документов противоправительственного содержания; сам наказ был, однако, вырван из рук полицейского Озолом. Хотя полиция не обыскивала и не задерживала депутатов, обыск в квартире, снимаемой депутатом, также представлял собой нарушение парламентской неприкосновенности.

Теоретически, требования правительства могли быть удовлетворены; большинство голосов образовалось бы, если бы за это выступили все партии, кроме самых левых — социал-демократов, трудовиков и социалистов-революционеров. Но подобные инициативы даже не обсуждались кадетами, благодаря председательству Ф. А. Головина и центральному положению в политическом спектре, направлявшем заседания Думы. Вместо этого Дума категорически отказалась ответить на правительственный ультиматум немедленно (для этого имелись формальные процедурные предлоги), под председательством кадета А. А. Кизеветтера была создана специальная комиссия из 22 депутатов, которой следовало разобраться в деталях обвинения социал-демократов и доложить своё суждение Думе. На следующий день комиссия начала свою работу. В комиссию прибыл представитель прокуратуры, и члены комиссии приступили к внимательному рассмотрению множества документов, изъятых у социал-демократов, и актов следствия.

В следующие два дня комиссия Думы не приняла никакого решения по запросу правительства и прокуратуры. 3 июня последовал Указ Николая II о роспуске Думы.

ДОПОЛНЕНИЕ О ЦАРСКОЙ РОССИИ И ДУМЕ 1907-1917 ГОДОВ

Каков же был этот первый российский парламент, Дума 1907-1917 годов? Скажем прямо: император Николай II проводил более демократическую политику, чем лидеры России после 2000 года (и проводят до сих пор), и царская Россия того времени была страной гораздо более демократической и свободной, чем Россия современная.

Действительно, если рассказывать о времени правления Николая II и о достижениях России в то время подробно и объективно, то для нынешней власти возникнет очень много неудобных вопросов:

Как могла царская Россия в короткие сроки войти в пятерку самых развитых стран мира — при этом без зависимости от нефтяных ресурсов?

Почему Николай II считал нужным начать либерализацию страны еще в 1904 году, даже во время войны (Русско-японской)?

Почему после 1906 года существовала реальная многопартийность, отражающая интересы разных слоев населения?

Почему Николай не давил свободную печать, и свобода слова (даже во время Первой мировой войны) была гораздо шире чем в нынешней России?

Почему Дума 1906—1917 годов была именно местом для самых острых дискуссий (в отличие от нынешней Думы), и почему Николай весьма осторожно пользовался своей властью, не говоря уже о том, что не было и фальсификаций при подсчете голосов на любых выборах?

Почему все случаи коррупции остро обсуждались в той же Думе, и царское правительство реагировало на критику прессы и Думы?

Почему суды в царской России были действительно независимы?

Почему царская Дума могла поставить вопрос об использовании тайных агентов полиции в политических провокациях — и Столыпин пришел в Думу и отчитывался перед ней по этому вопросу?

Почему Николай II не считал нужным контролировать учебники по истории России, и университеты в то время имели такую свободу, которую никогда более не имели — ни в СССР, ни сейчас?

Почему при этом российская наука в 1894—1917 годах стала самой передовой в мире?

Почему уровень жизни русских рабочих и крестьян в 1907—1917 годах был не хуже европейских? И почему, по свидетельству президента США Тафта, царская Россия имела самое прогрессивное (по тем временам) рабочее законодательство?

Конечно, все эти вопросы и комментарии – это только моё оценочное мнение. Но, может быть, именно по всему поэтому, по выше перечисленному — благодаря наличию свободы прессы, благодаря реальной многопартийности, благодаря оппозиционной правительству Думе, благодаря действительно сильной социальной политике Николая II — Россия после 1912 года и смогла войти в пятерку самых развитых и благополучных стран мира?

Изменения произошли и во внутренней политике императора.

С 20 января 1916 года борьбу против революционного движения и думской оппозиции возглавил Борис Владимирович Штюрмер.

Клевета на царя достигла цели, расколола царское правительство, стала основой для февральского переворота, в конечном итоге — стоила жизни и всей царской семьи, и Российской империи.

Директор Департамента полиции А.Т. Васильев пишет, как Милюков оболгал Штюрмера и последствиях этой клеветы:

«Менее чем через неделю Дума спровоцировала падение председателя Совета министров Штюрмера. Я всё ещё помню, как Милюков появился на ораторской трибуне, обратился к депутатам и заявил, что у него в кармане находится документ, содержащий неопровержимые доказательства вины председателя Совета министров в предательстве и помощи Германии, но что он готов предоставить этот документ только судебным властям.

…Штюрмер умер в мучениях, в то время как Милюков по сей день жив и здоров и не страдает от угрызений совести; но Милюков никогда не представил ни одного из упомянутых доказательств по той простой причине, что их не существовало.

Позднее Временное правительство назначило следственную комиссию, и председатель этой комиссии специально сообщил жене Штюрмера, что самое тщательное расследование обвинений против бывшего председателя Совета министров не дало результата в связи с отсутствием каких-либо доказательств.

Действуя как орудие в руках Милюкова, Родзянко в те дни делал всё возможное, чтобы, вступив в контакт с Объединёнными дворянскими обществами, втянуть их в тайный заговор против Царя.

Союзники не были заинтересованы в победе России, в восстановлении ею статуса великой державы. Русские войска должны были лишь поспособствовать победе Англии и Франции в сохранении их мирового господства.

Большевики были против войны, и эта позиция была последовательной, занятой ещё в 1914 году, однако следует учитывать тот факт, что РСДРП(б) была малочисленна и вплоть до апреля лишена руководства, находившегося в эмиграции, её позиции в армии были слабы. Это подтверждают все документы, а также и мемуарная литература.

Так Керенский на вопросы о роли Ленина в подготовке революции дал откровенные ответы:

Позиции большевистского руководства относительно войны и армии посвящены в сборнике 1925 года (документы № 44, 45, 46, 53, 184, 186). Большевистское руководство, включившись в политическую борьбу, застало армию, полностью разрушенную Родзянко, Гучковым и Керенским. Императору изменили и поддержали Думу в 1916 году и царские генералы.

«Генерал-адъютант Рузский и Алексеев …вместо того чтобы железной рукой подавить революционные выступления в армии, что можно было сделать очень легко, эти два командующих под влиянием Думы не только не сделали ничего подобного, но, забыв свой долг, покинули Императора прямо перед концом в этой тяжёлой ситуации.

А.Б. Николаев сконцентрировал всё свое внимание на решающих днях переворота (27 февраля — 3 марта), в ходе которых IV Дума показала себя в полной мере как центр революции и штаб восстания. Последнее хочется подчеркнуть особо.

По словам историка, Государственная дума стала втягиваться в революцию утром -— днём 27 февраля 1917 года (уже постановления Совета старейшин, на котором не присутствовали только крайне-правые, создавало впечатление перехода Думы на сторону бунта).

Причём действовали думцы отнюдь не либерально, а в полном смысле слова революционно (создание института комиссаров, аресты, всплеск революционного насилия и т.д.). Именно действия Думы, отмечает А.Б.Николаев, повинны в революционизации всей страны.

Существенному пересмотру подвергся в работе и взгляд на взаимоотношения между Думой и Петроградским Советом солдатских и рабочих депутатов, которые, как выясняется, не только противостояли друг другу, но и тесно сотрудничали, являя собой в эти дни совместную думско-советскую власть.

Любопытен и взгляд А.Б.Николаева на специфику российского либерализма.

При этом Совет рабочих депутатов был 27 февраля далёк от того, чтобы взять на себя руководство восстанием.

Временному же комитету Государственной думы напротив довольно оперативно удалось решить в городе военный вопрос в свою пользу. Именно думские органы сумели организовать и провести переход запасных воинских частей Петрограда на сторону революции и наладить её охрану. Как удалось установить историку,

Подводя итог, А.Б.Николаев констатирует:

«Государственная дума играла руководящую роль в Февральской революции, начиная с 27 февраля 1917 года, пройдя путь от попытки реализовать идею о создании ответственного министерства (правительства) до проведения мероприятий, направленных на захват власти, создания Временного правительства и свержения самодержавия.

Чьи же замыслы исполняла Государственная Дума, кто руководил их действиями?

АНГЛИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО — ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ФЕВРАЛЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА

Посольство Великобритании в Петрограде. Угол Дворцовой набережной, 4 и улицы Миллионной, 3.

Особенно эти хищники, или, вернее, паразиты, мечтали дорваться до богатств России. Российская империя была главным призом большой войны. На обломках старых империи планировали построить Новый мировой порядок. Первая мировая война была для России смертельным капканом.

Уже в 1916 году в Лондоне и Париже встал вопрос, что делать с Россией. Считалось, что Германия из-за нехватки ресурсов и продовольствия, роста протестных настроений в обществе, уже вскоре капитулирует.

Россия же показывала в войне хорошие результаты: её экономика продолжила рост даже в условиях военного времени, хотя у всех остальных воюющих держав наблюдался спад производства (не считая США, которые вступили в войну в самом её конце, а до этого пользовались ресурсами воюющих стран); русская армия и флот к 1917 году стали сильнее, чем в 1914 году. Ситуация стала опасной.

В случае победы над Германией, пришлось бы делиться с Россией, отдать ей часть польских земель Германии, Галицию, принадлежавшую Австро-Венгрии, проливы Босфор и Дарданеллы, Константинополь. Кроме того, Россия получила бы Западную Армению, укрепив позиции в Анатолии.

С начала 1916 года британский посол в России Джордж Уильям Бьюкенен и французский посол Жорж Морис Палеолог наладили хорошие связи с сановниками, с российскими либеральными партиями, в частности, кадетами и октябристами.

В отдельных случаях наглость послов доходила до такой степени, что они открыто давили на правительство и царя.

Русские эмигранты, уехавшие из России после Февраля 1917 года, активно обсуждали роль Бьюкенена в подготовке революции. Фрейлина последней русской императрицы Александры Фёдоровны, баронесса София Карловна Буксгевден (1883 — 1956) писала:

«Его Величеству доносили, что сэр Джордж постоянно общается с Милюковым, Гучковым и подобными им либеральными деятелями — личными врагами Императора, к которым сэр Джордж, судя по его воспоминаниям, относился просто как к представителям оппозиции (с точки зрения британского парламентаризма).

Сведения баронессы уникальны, так как она сопровождала царскую семью в ссылку в Тобольск. Была отделена от неё незадолго до убийства.

Благодаря знакомству с великими князьями, генералами и думскими лидерами Бьюкенен и Палеолог получали секретную информацию о боевых операциях русской армии, её состоянии, планах, возможных кадровых перестановках в высших эшелонах власти, высказываниях императора и императрицы в узких кругах.

По сути, английский и французский послы выступили в качестве резидентов враждебных государств, и как организаторы государственного переворота. В их присутствии велись переговоры о сценариях переворота, а послы союзных держав, не прерывали собеседников, не заставляли их отказаться от антигосударственной деятельности, не известили императора.

Британский посол Бьюкенен больше общался с заговорщиками из думской среды, юристами и промышленниками, английское посольство постоянно посещали такие известные либеральные деятели, депутаты 4-й Государственной думы и будущие руководители Временного правительства, как князь Львов, Милюков, Родзянко, Маклаков, Гучков и другие.

Французский посол Палеолог больше предпочитал великосветские салоны, вроде салона великой княгини Марии Павловны.

Координацию этих разнородных сил осуществляли посольства Англии и Франции, а также масонские ложи.

В январе 1917 года в Петроград прибыла союзная миссия, в лице представителей Англии, Франции и Италии.

После совещания с английским послом сэром Джорджем Бьюкененом, французским послом Палеологом, Гучковым, бывшим в то время председателем Военно-промышленного комитета, князем Львовым, председателем Думы Родзянко, Сазоновым, Милюковым, генералом Поливановым и некоторыми другими лицами эта миссия имела наглость представить нашему государю требования следующего рода:

- Введение в Штаб Верховного Главнокомандующего союзных представителей с правом решающего голоса,

- Обновление командного состава всех армий по указаниям держав Согласия,

- Введение конституции с ответственным министерством.

По первому пункту:

По второму пункту:

По третьему пункту:

В английском посольстве сейчас же после того, как сделался известным ответ государя, состоялось экстренное совещание при участии вышеупомянутых лиц.

Февральские события 1917 года — кровавый антимонархический переворот в Российской Империи, в результате которого было свергнуто самодержавие.

Февральский переворот явился прямым следствием заговора представителей либерально—масонского подполья, Государственной думы и высшего военного командования.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЦАРЯ —КРАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В связи с данными событиями стоит остановиться на том, что управление людьми основывается на двух способах формирования лояльного окружения:

- или методом подкупа и удовлетворения человеческого честолюбия,

- или методом устрашения.

В истории российской монархии разные Государи использовали или один из этих методов, или оба поочерёдно. Кнут и пряник был в руках Петра Великого, предпочитала подкуп Екатерина Великая и её внуки: Александр I и Николай I, хотя последний всегда использовал силу, если того требовали обстоятельства.

ЧТО ЗНАЮТ РОССИЯНЕ О СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА?

В канун 100-летия с момента важного события в истории страны Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование на тему отношения россиян к революции 1917 года.

Согласно опубликованным результатам опроса, 45% опрошенных считают, что Великая Октябрьская Социалистическая революция выразила волю большинства народов, проживавших на территории Российской империи. 43% считают наоборот. При аналогичном опросе в 1990 году мнения разделялись так: 36 и 37% соответственно.

Сегодняшние респонденты скорее предпочли бы не участвовать в революционных событиях: 27% предпочли бы переждать, а 16% — уехать за рубеж. 28% оказали бы поддержку большевикам. ВЦИОМ отмечает рост симпатий, с одной стороны, к таким деятелям революции, как Ленин, Дзержинский, Сталин, с другой, к Николаю II, Колчаку.

Новую революцию в стране желают лишь 5% опрошенных, 92% считают это недопустимым. Вероятной её называют 30ку%, 61% респондентов с этим не согласны.

Эти данные свидетельствуют о низком уровне знаний жителей страны о нашем историческом прошлом, чем и пользуются, например, жёлтая пресса, либералы-западники, Ельцин-Центр и прочие прозападные организации.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Февральский переворот долгие годы готовили представители думской либеральной оппозиции (А.И. Гучков, П.Н. Милюков, М.В. Родзянко), представители крупного капитала (А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.И. Терещенко). Помощь заговорщикам оказали генералы верховного командования (М.В. Алексеев, Н.В. Рузский, А.А. Брусилов).

Но расторопнее всех оказались совсем иные силы — революционное крыло Думы (А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеидзе, Н.В. Некрасов), которые использовали в своих целях и думцев, и промышленников, и генерал-адъютантов Ставки, предавших своего царя.

В свержении императора Николая II были заинтересованы представители влиятельных кругов западных стран, прежде всего, Великобритании, не желавших делиться с Россией плодами грядущей победы.

В заговоре против царя приняли деятельное участие английский посол Дж. Бьюкенен, французский посол М. Палеолог и американский посол Д.-Р. Френсис. В этом контексте обо многом говорит фраза Д. Ллойд-Джорджа, произнесённая им сразу же после получения известия из России об отречении Николая II :

Трагедия России заключалась в том, что на историческом переломе ни промышленники, ни думцы, ни генералы не хотели понимать, куда они толкают Россию.

И в феврале 1917-го, и в августе 1991-го Россия стала разменной картой политиканов, которые называют себя либералами. Однако настоящий либерализм вовсе не предусматривает обязательной ненависти к своей собственной стране.

Либералы бывают разные. Английские, французские, немецкие либералы двух последних столетий немедленно оставляли свой либерализм, как только их родине угрожала опасность. Так же поступали и многие русские либералы, добровольцами уходившие на войну с Турцией за освобождение Балкан, русско-японскую и Первую мировую войны.

В 1917,1991 и 1993 годах Россия была разрушена не в результате военного поражения, а в результате предательства.

И если предательская роль Горбачёва и Ельцина сегодня очевидна для большинства наших сограждан, то деяния предателей из Государственной Думы и Временного правительства до сих пор не получили заслуженной оценки в полной мере.

Политическое измерение системного кризиса начала ХХ века, который разрешился позже Русской Революцией, – это кризис механизмов государственного управления, усугублявший объективно стоящие перед страной задачи и превращавший их в неразрешимые проблемы. И нельзя сказать, что царь Николай II и его правительство сидели сложа руки: они предпринимали реальные шаги по развитию институтов государственной власти. Самым заметным и знаковым из этих шагов было учреждение парламента – Государственной думы. Однако данная диковинка с трудом приживалась в российском государственном пейзаже и в конце концов нет просто не оправдала возлагаемых на неё надежд по стабилизации власти, а вовсе даже и наоборот.

Представительный орган власти, парламент, считается необходимым атрибутом демократии и прогресса в буржуазном обществе. Действительно, если государственная бюрократия и аристократия правят страной по своему произволу, то они будут руководствоваться в конечном итоге собственным социальным эгоизмом и допускать множество управленческих ошибок.

Как сделать так, чтобы в верхи общества выдвигались люди дельные, умелые, альтруистичные, а не подобострастные эгоистичные карьеристы? Как заставить правителей действовать в интересах народа? Напрашивающееся решение: спросить сам народ, организовать публичное соревнование программ и лучших людей на выборах.

К началу XX века отказ Николая II вводить парламент рассматривался прогрессивной общественностью как верх ретроградства – как жить в ХХ веке, и без народного представительства?

Консервативная общественность на эти грёзы отвечала, что народные мысли о жизни вовсе не являются лучшими, что выборами воспользуются демагоги и разрушители.

Обе стороны этого спора были отчасти правы. Но получилось нечто третье – российская Государственная дума, маловластная, но громко страдающая от своего безвластия на глазах у избравшего её населения.

Единственный ответ на революцию 1905 года

Дела в империи шли не лучшим образом, и ответственность за социальный кризис и поражение в войне ложилась на императора и его чиновников. Так что крыть было нечем – под ударами революционных волн 1905 года Николай II вынужден был уступить, внял уговорам либерального царедворца Сергея Витте и подписал манифест 17 октября. Одним из пунктов было обещание ввести Государственную думу – причём не законосовещательную, как мыслилось ещё накануне октябрьской стачки, а настоящую, законодательную.

Но Николай II продолжал считать себя самодержцем и имел к тому основания: ведь он сохранял всю полноту исполнительной власти, назначал главу правительства и мог проводить законы и помимо Думы. Если в работе парламента был перерыв, то при возникновении чрезвычайных обстоятельств, правительство с одобрения царя могло издавать чрезвычайные указы, по статусу приравниваемые к законам. Эти указы не могли противоречить основополагающим законам 1906 года и должны были выноситься на рассмотрение парламента в течение первых двух месяцев после возобновления его работы. Если позиция Думы не удовлетворяла императора, было достаточно Думу распустить – и законодательствуй по-старому, пока новая не соберётся. Именно так была начата знаменитая столыпинская реформа.

Дума избиралась на пятилетний срок (впрочем, половина из четырёх дореволюционных дум так долго не прожила). Выборы в Государственную думу были непрямыми и неравными, проходили они по трём куриям: уездных землевладельцев, городской и крестьянской. Каждая курия избирала выборщиков, которые уже выбирали депутатов.

Представительство рабочих было уменьшено, а помещиков – увеличено. Крупные землевладельцы сразу избирали выборщиков от губернии, а остальные землевладельцы – сначала уездных выборщиков, а те уже губернских. Также трёхступенчатыми были выборы от рабочих. Для крестьян выборы были четырёхступенчатыми. Соотношение голосов землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей курии было 1:3:15:45.

Спрашивается: зачем так сложно? В избирательном законе уже закладывался желаемый результат: Дума должна была быть лояльной, ручной. Самодержавие собиралось превратить её скорее в фасадное учреждение, чем в реальный центр власти. Принято жить в ХХ веке с парламентом – получите. И будут в нём заседать самые достойные из лояльных самодержавию.

Впрочем, избирательные технологии тогда не достигли должного совершенства, и первые две Думы лояльными не получились, да и с последующими у самодержавия были проблемы.

Оба проекта не устроили Николая II и его окружение. Ни власть, ни думское большинство не шли на уступки, что способствовало радикализации политической обстановки в условиях продолжавшейся революции. В июне 1906 года лидеры кадетов встречались с представителями правительства. Они потребовали перехода к формированию правительства, ответственного перед Думой, на что власть пойти отказалась.

Император не мог провести через думу консервативные законы, а депутаты не могли утвердить свои демократические инициативы, так как Государственный совет не собирался их одобрять. Работа парламента зашла в тупик.

8 июля 1906 года Николай II распустил I Государственную думу, объявил новые выборы и назначил премьер-министром Петра Столыпина, известного своей жесткой контрреволюционной позицией.

II Дума: жертва государственного переворота

Вторая Дума открылась 20 февраля 1907 года и оказалась ещё радикальнее первой. Трудящиеся классы устами своих депутатов требовали ликвидации самодержавия и передачи земли крестьянам.

На этот раз революционные партии не стали бойкотировать выборы, и в Думе образовались эсеровская и социал-демократическая группы депутатов, которые использовали парламентскую трибуну для революционной агитации. Трудовики получили 104 места; кадеты – 98; социал-демократы- 65; эсеры – 37; правые – 34; народные социалисты – 16; умеренные и октябристы – 32; национальные группы (польское коло, мусульманская группа) – 76. Председателем II Думы стал кадет Фёдор Головин.

Столкнувшись с сопротивлением Думы, Николай II и Столыпин решили нарушить принятые под давлением революции законы. Правительство пошло на провокацию. На заседание социал-демократов с участием депутатов полицейский агент привёл революционно настроенных солдат. Обвинив фракцию в подготовке вооружённого восстания, 1 июня Столыпин обратился в Думу с требованием снять с социал-демократов депутатскую неприкосновенность, исключить из числа депутатов, привлечь к следствию 55 членов социал-демократической фракции и немедленно арестовать 16 из них по обвинению в заговоре против правительства. Дума отказалась, но социал-демократическая фракция была арестована.

3 июня 1907 года вышел императорский указ о роспуске II Думы. Но при этом следующие выборы назначались уже по новому избирательному закону, который значительно сокращал курии рабочих и крестьян. Голос одного помещика приравнивался к 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Закон был принят императором в обход Думы, что грубо нарушало закон. Поэтому события 3 июня являлись государственным переворотом.

III Дума: лояльные противники саможержавия

После завершения революции 1905-1907 годов и разгона II Думы III Дума обещала быть примером лояльности и готовности к сотрудничеству с самодержавием. Ведь представители аристократической и имущественной элиты получали там заведомое большинство. Не очень понятно, правда, почему император считал, что имущественное большинство всегда будет на его стороне: сочувствие предпринимателей оппозиции было заметно уже давно. Но революция выдохлась, и осторожные денежные мешки решили переждать. Опять же реформы Столыпина внушали оптимизм.

III Государственная дума работала с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912 года, и стала первой Думой, которая не была распущена раньше срока. В III Государственной Думе октябристы получили 148 мест; националисты и правые – 144; кадеты – 53; а социал-демократы – 19. Таким образом, центром Думы стали октябристы, поддерживавшие Столыпина. Благодаря этому правительство могло опираться на правоцентристское большинство (октябристы и крайние монархисты, около 300 голосов), когда проводило охранительные мероприятия, и на левоцентристское большинство (октябристы, кадеты и прогрессисты, более 250 голосов), когда углубляло реформы.

Председателями Думы были октябристы. Сначала Николай Хомяков, которого в марте 1910 сменил энергичный Александр Гучков. Он поддерживал политику Столыпина, но вскоре выяснилось, что за внешней лояльностью спикера скрывается желание повторить в России что-то вроде младотурецкой революции. К тому же Гучков выступил против нарушения Столыпиным оставшихся у Думы куцых полномочий (роспуск законодательных учреждений в марте 1911 года ради проведения указом не получившего поддержки в Госсовете закона о земствах в западных губерниях). Так стало ясно, что даже центристы в Думе не хотят, чтобы парламент оставался пятым колесом в телеге самодержавия.

Осознавая фактическое безвластие Думы, возможность лишь шлифовать, а не определять политику, даже монархические депутаты стали мечтать о ликвидации самодержавия и установлении настоящей конституционной монархии. А строптивого Гучкова поменяли на малороссийского помещика Михаила Родзянко, который казался надёжным оплотом престола. Он руководил Думой до самой Февральской революции.

Всего за 1907-1912 годы Дума рассмотрела 2432 законопроекта, но большинство из них были малозначительными решениями, которыми правительство перегружало Думу. 14 июня 1910-го Дума одобрила столыпинский аграрный закон – уже фактически действовавший с 1906 года и лишь чуть поправленный.

IV Дума: клуб оппозиции

IV Государственная дума приступила к работе 15 ноября 1912 года и просуществовала до революции 1917-го. В IV Думе октябристы уменьшили своё представительство (хотя и сохранили влияние, оставшись в центре), получив 99 мест; националисты и правые получили 153 места; группа центра – 33; кадеты – 57; прогрессисты – 47; социал-демократы – 14, трудовики – 9. Председателем остался М. Родзянко. Октябристы сохранили за собой роль центра.

Не имея существенной власти, Дума стала центром притяжения оппозиционных настроений элит.

В последний раз Дума сплотилась вокруг царя при объявлении о начале войны с Германией. 26 июля (8 августа), одобрив военные расходы, Дума была отправлена на каникулы (на два дня для принятия бюджета её собрали в январе 1915 г.).

Считалось, что лучшие представители народа, избранные в Думу, лучше справятся с управлением в экстремальных условиях войны, чем царские сановники – типичные бюрократы. Впрочем, программа Прогрессивного блока была сформулирована настолько абстрактно (законность, обновление местной власти, разумность политики), что главным требованием было, конечно, согласие правительства с законодательными учреждениями.

Таким образом, уже центр Думы выдвинул оппозиционную программу. Прогрессивному блоку симпатизировали главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, министр иностранных дел С. Сазонов, главноуправляющий земледелием и землеустройством А. Кривошеин, военный министр А. Поливанов.

3 сентября 1915 г. работа осмелевшей Государственной думы была приостановлена. Концентрация полномочий в руках Николая II не способствовала успешной координации высшего управления, так как царь был занят сразу очень многими делами. При этом председатель правительства не контролировал министров, которые выходили напрямую на Государя. Император отказывался от уступок парламентаризму, чурался перемен, заменяя действия колебаниями.

Идея, что именно либералы поправят ситуацию, была даже важнее расширения полномочий парламента. Когда грянет Февральская революция, Прогрессивный блок ринется к власти именем Думы. На короткое время Дума снова станет популярной, как при рождении. Но думские лидеры сразу после образования либерального правительства примут решение, что вся полнота власти переходит к нему, а Дума теряет даже законодательные полномочия. На время до обещанного скорого созыва Учредительного собрания страна возвращалась к слиянию исполнительной и законодательной власти – как при самодержавии до 1905 г.

А Дума оставалась общественной организацией – собираться депутатам никто не запрещал. Но это было интересно немногим из них. Мавр сделал своё дело…

Литература

Выборы в I-IV Государственные Думы Российской империи (Воспоминания современников. Документы и материалы). М., 2008.

Государственная дума. 1906-1917. Стенографические отчеты. М., 1995.

Козбаненко В.А. Партийные фракции в I и II Государственных Думах России. 1906-1907. М., 1996.

Козодой А.И. Александр Иванович Гучков и Великая русская революция. Новосибирск, 2015

Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991.

Родзянко М.В. Крушение империи. Харьков, 1990.

Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы Первой мировой войны. Л., 1988.

Шубин А.В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.

Баир Иринчеев, Дмитрий Пучков. Маннергейм: на службе России и в войнах против России

Читайте также:

- Какая отрасль российского права регулирует правоотношения в которые вступают молодые люди

- В чем отличие преступления от иных видов правонарушений

- При вынужденной остановке на жд переезде если в тс находятся пассажиры водитель должен

- Могут ли бюджетные автономные учреждения выплатить матпомощь за счет субсидии на госзадание

- Источники и особенности судебников как памятников права русского централизованного государства