Духовное завещание ивана калиты в каком году произошло

Обновлено: 25.06.2024

В 1326 г., вскоре после гибели Юрия, Иван Данилович Калита приехал в Орду 350 . Поездка, по-видимому, была связана с получением ярлыка на московское княжение 351 . Возможно, Калита каким-то образом сумел повлиять на решение Узбека о судьбе Дмитрия Михайловича Тверского, хотя никаких данных на этот счет нет. Великое же княжение владимирское хан отдал брату казненного – Александру Михайловичу 352 . Этот шаг был вполне логичен: если брат Ивана Юрий дважды пошел на неподчинение хану, то брат Александра Дмитрий, будучи великим князем, выполнял свои обязанности перед Ордой, а сам Александр продемонстрировал свою покорность в предыдущем году, собирая дань в Северо-Восточной Руси.

Прибытие на Русь отряда Чолхана не представляло ничего необычного. Сопоставление даты восстания (15 августа 1327 г.) со временем появления на Руси Александра Михайловича в качестве великого князя (не ранее зимы 1326–1327 гг., так как Дмитрий был казнен 15 сентября 1326 г.) заставляет предполагать, что Чолхан был либо тем послом, который пришел вместе с Александром для утверждения нового великого князя на столе, либо прибыл несколько позже для взимания поборов в счет уплаты за великокняжеский ярлык Александра 360 . Что касается характера восстания, то, согласно тверской версии, оно носило стихийный характер, будучи ответом на чинившиеся татарами притеснения 361 , а по новгородской – инициатива избиения татар исходила от великого князя 362 . Последнее может быть интерпретацией новгородского летописца – современника событий, сделанной в начале 30-х годов XIV в., когда Александр сел в Пскове в качестве вассала великого князя литовского Гедимина, и Псков, таким образом, вышел из-под влияния Новгорода (признававшего своим сюзереном тогдашнего великого князя владимирского Ивана Калиту, а, следовательно, и ордынского хана) 363 . Но не исключено, что данное известие отображает тот факт, что Александр в условиях вспыхнувшего восстания, поняв необратимость случившегося (и так же, как и его подданные, будучи оскорблен поведением ордынцев), поддержал тверичей.

Иван Калита, узнав о случившемся, отправился в Орду. Узбек послал на Тверь зимой 1327–1328 гг. крупное войско; московский князь шел вместе с ним. Тверское княжество подверглось сильному разорению. Александр Михайлович бежал в Новгород; новгородцы его не приняли, и бывший великий князь отправился в Псков 364 . По вопросу о великом княжении Узбек принял неординарное решение: оно было поделено между двумя князьями. Ивану Калите достались Новгород и Кострома, а суздальскому князю Александру Васильевичу – Владимир и Поволжье 365 . Очевидно, имевшие место акты неповиновения великих князей владимирских (Юрия Даниловича и Александра Михайловича) привели хана к мысли о нежелательности того резкого усиления одного князя, которое неизбежно происходило при получении всего великого княжения.

После смерти в 1331 г. Александра Васильевича Иван Калита вновь отправился в Орду 368 . Здесь путем щедрых даров и обещания больших выплат ему удалось получить все великое княжение и вдобавок половину Ростова 369 . В следующем году Иван для выполнения взятых обязательств запросил крупную сумму у Новгорода (что привело к конфликту с новгородцами) 370 .

Князь Борис Дмитровский умер в 1334 г., находясь в Орде 375 . Его сын Дмитрий в 1360–1362 гг. княжил в Галиче, который тогда вновь был сделан Ордой центром отдельного княжения 376 . В.А. Кучкин посчитал, что Дмитров перешел под власть московских князей в 1360 г., так как в духовной грамоте сына Калиты великого князя Ивана Ивановича (1359) он не упомянут 377 . Но в духовной Ивана Красного оговаривалась судьба земель, входивших в Московское княжество 378 ; если Дмитровское княжество было включено в состав великого княжества Владимирского, оно никак не могло быть упомянуто в этом завещании (московский князь в 1359 г. не передавал великое княжение владимирское по наследству). Между тем до слияния при Дмитрии Донском Московского и Владимирского княжеств иного варианта быть не могло: во всех случаях присоединения к владениям московских князей цельных княжеств они включались в состав великого княжества Владимирского, а не собственно Московского княжества (Переяславское княжество в 1303–1305 гг. и Нижегородское княжество в 1310–1320 гг. оставались отдельными под властью князей московского дома, непосредственно к Московскому княжеству не присоединялись): духовная Ивана Ивановича не упоминает ни Юрьева, ни Галича, ни Переяславля, хотя эти бывшие центры княжений несомненно находились в 1359 г. под властью великого князя. Следовательно, хронологические рамки присоединения Дмитрова расширяются на период от 1334 до 1360 г. и наиболее вероятной датой выглядит именно 1336 г. Если это так, то примечательно, что Калите удалось (впервые) добиться присоединения к великокняжеским владениям княжества, не являвшегося выморочным.

Зимой 1339–1340 гг. приближенный Узбека Товлубий, руководивший казнью тверских князей, возглавил поход на Смоленск. Русская часть отправившегося в это предприятие войска была послана Иваном Калитой, с ней шли князья суздальский, ростовский, юрьевский, друцкий и фоминский 391 . Поход был связан с признанием смоленским князем Иваном Александровичем сюзеренитета великого князя литовского Гедимина 392 . Очевидно, и судьбу тверских князей решили литовские связи Александра, подчеркнутые Калитой (с 1338 г. Орда находилась в состоянии войны с Великим княжеством Литовским) 393 . Во время смоленского похода Калите, по-видимому, удалось осуществить смещение со стола брянского князя Дмитрия Романовича (двоюродного брата смоленского князя) и посадить на его место Глеба Святославича, также князя из смоленской ветви (владевшего, скорее всего, Вязьмой) 394 . Смоленский поход (окончившийся безрезультатно) стал последним политическим деянием, в котором участвовал Иван Калита: 31 марта 1340 г. он скончался 395 .

Действительно, Иван Данилович в период своего княжения соблюдал полную лояльность к хану (резко отличаясь в этом отношении от старшего брата). Но следует учитывать, что реальной альтернативы признанию ордынской власти в то время не видел никто. Тверское восстание 1327 г. не было продиктовано сознательным стремлением Александра Михайловича свергнуть власть хана, в 30-е годы не было даже стихийных проявлений непокорности. Вообще сопротивление иноземной власти в первой половине XIV в. вовсе не шло по нарастающей. Скорее наблюдается обратное: если до 1327 г. сильнейшие князья Северо-Восточной Руси время от времени позволяли себе неподчинение ханской воле, то позже этого не наблюдается. Очевидно, своеволие Даниила и Юрия (как и тверских князей) в какой-то мере было наследием эпохи двоевластия в Орде конца XIII в., когда князья могли выбирать себе сюзерена и оказывались соответственно в конфронтации с его противником. С укреплением единовластия в Орде при Узбеке это своеволие сошло на нет.

Что касается общей оценки эпохи Калиты в московско-ордынских отношениях, то полагать, что именно в его правление была заложена главная основа будущего могущества Москвы (а так традиционно считается в историографии, в том числе и в работах, где ордынская политика Калиты оценивается негативно) – значит впадать в преувеличение 400 . Иван Данилович стал первым московским князем, который до конца своих дней сохранил за собой великое княжение владимирское. Но это не означает, что оно уже закрепилось за московскими князьями. Семен Иванович получил в Орде по смерти отца великокняжеский стол, но с утратой Нижнего Новгорода, а в 1360 г. ярлык на Владимир был передан иной княжеской ветви. Нельзя сказать, чтобы территориальный рост владений московских князей при Калите намного превзошел сделанное его предшественниками. Даниил присоединил к собственно Московскому княжеству Можайск и Коломну; Юрий овладел Нижегородским княжеством и (впервые) великим княжеством Владимирским; Иван закрепил достижения брата и расширил территорию великого княжества за счет Дмитрова, Галича, половины Ростова и, возможно, Углича 401 ; но эти приобретения не были прочны: они зиждились на зыбкой основе принадлежности великого княжения московским князьям, основе, которая в любой момент могла рухнуть по воле хана. При Калите усилился приток в Москву служилых людей из других княжеств 402 , но он шел и ранее, и особенно важный прилив такого рода произошел на рубеже ХIII-ХIV вв. (см. гл. 1).

Родоначальником династии московских великих князей с большим основанием следует считать Даниила Александровича. Юрий Данилович был тем князем, при котором Московское княжество стало одним из двух (наряду с Тверским) сильнейших в Северо-Восточной Руси. При Иване Калите ситуация сложилась благоприятно по отношению к Москве, но нельзя сказать, что за относительно небольшой срок – 12 лет его великого княжения – Московское княжество окончательно вышло на первенствующие позиции. Едва ли меньше было сделано для этого в почти двадцатилетний период правления сыновей Калиты, а окончательное закрепление за Москвой главенствующей роли (когда последняя уже не зависела от воли того или иного ордынского правителя) произошло при Дмитрии Донском

Соперников здесь у Ивана не было: Юрий сыновей не оставил, а других Даниловичей уже не было в живых.

Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника?

Современники видели нечто мистическое не только в том, как четвертый сын Даниила Московского (младшего из сыновей Александра Невского!) стал вдруг главной фигурой своего времени, но и в том, как он ушел с политической сцены.

Калита не пытался обмануть небеса. Он искренне тревожился о своем посмертном уделе и потому решил стать иноком отнюдь не в день кончины. Согласно летописи, его решение ускорил таинственный старец, приход которого некогда предсказал Ивану митрополит Петр.

В монастыре князь прожил немалое время. Господь дал ему такую возможность, чтобы он мог подвести итоги своей жизни, покаяться и должным образом наставить сыновей.

Его духовная грамота (завещание) была составлена заранее. Она дошла до наших дней в двух экземплярах, которые различаются лишь тем, что во втором упомянуто несколько больше сел и волостей. Историки до сих пор спорят о том, один ли это документ в двух вариантах – или два самостоятельных акта, составленных в разное время. Как бы там ни было, вполне очевидно, что оба экземпляра грамоты уже существовали весной 1339 года, когда Иван был в Орде и там представил свое завещание на утверждение хана Узбека.

Теперь в тишине монашеской кельи князь вновь и вновь перечитывал грамоту, волнуясь: не забыл ли чего важного, необходимого.

Насколько известно, в таких смиренных тонах не писали свои завещания великие князья ни до, ни после Калиты.

Сложнейшей задачей было распределение между наследниками сосредоточенных в руках Ивана Даниловича земель, сильно различавшихся по их военно-стратегическому значению, юридическому статусу и хозяйственной ценности. Раздел должен был устранить возможные поводы для споров между сыновьями Калиты, а также обеспечить имущественные интересы их мачехи – княгини Ульяны с ее двумя дочерьми. Исследования духовной грамоты показывают, что Калита сумел найти удачное решение. Его завещание не стало поводом для раздоров (как, например, завещание Дмитрия Донского), а, напротив, послужило основой для сплочения московского княжеского дома. Примечательно, что доля старшего сына Семена (получившего из городов Можайск и Коломну) превосходила уделы младших братьев. В этом проявилась дальновидность Калиты. Явное материальное превосходство старшего брата сдерживало младших от мятежей. Последующие московские князья не только придерживались этого принципа, но и постоянно увеличивали надел старшего сына.

Важной частью наследства была движимость: парадные княжеские одежды и украшения, инсигнии власти, драгоценные сосуды для торжественных приемов. Здесь у Калиты скопилось, по-видимому, достояние всех его умерших бездетными братьев. Всем этим он и наделяет своих сыновей, тщательно обозначая каждый предмет.

Духовная грамота Ивана Калиты – его расчет с семейными делами. Но это была лишь часть его Завещания.

Обычно это решение объясняют в контексте борьбы Москвы и Новгорода за влияние в Подвинье. Но можно посмотреть на дело и с другой стороны. Сийское Евангелие содержит своего рода послание Ивана Калиты к будущим поколениям, его отчет перед Богом и людьми. И где он мог найти более надежное место для него, как ни там, на краю света, где не ступала нога татар и литовцев, шведов и немцев?! Московские пожары 1330-х годов, уничтожившие среди прочего и множество книг, неизбежно должны были заставить Ивана задуматься о сохранности своего послания. И он, как всегда, нашел единственно правильное решение. То, что сегодня мы держим в руках его Евангелие, лучше всех других соображений подтверждает прозорливость Калиты, его умение заглянуть в будущее.

Но далее звучит мотив уже другой библейской книги – пророка Иеремии. «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь оправдание наше!“ (Иеремия, 23, 5 – 6).

Вчитываясь в текст, легко заметить, что похвала – не напыщенное холодное произведение придворного ритора, а горячая молитва о спасении души князя Ивана. Ее пронизывает острое ощущение греховности, страх скорого Страшного суда. Автор словно торопливо вспоминает все, что сможет сказать князь Иван на Страшном суде в свое оправдание.

Несомненно, писавший похвалу (или диктовавший ее переписчику) был лично близок к Калите. Конечно, он действовал не по собственной инициативе, но исполнял княжеское повеление: составить перечень важнейших деяний великого князя Ивана Даниловича. Он был хорошо осведомлен о том, какие деяния сам князь считал своими главными заслугами.

Евангелие было закончено еще при жизни князя Ивана. По одним расчетам, это произошло 25 февраля, по другим – 5 марта, по третьим – 28 марта 1340 года. Как бы там ни было, князь успел познакомиться с книгой, оценить по достоинству труд своих мастеров, красноречие своего первого биографа.

Но дни его уже были сочтены. 31 марта 1340 года инок Анания – великий князь Иван Данилович, прозванный за щедрость Калитой, – отошел в вечность.

Но отзвучал Великий акафист, и потекли печальные напевы панихиды. Склонив головы и широко крестясь, стояли вокруг гроба московские бояре, едва удерживала рыдания жена, хмурились, потупив взоры, сыновья.

А на площади у храма теснился плачущий, перепуганный московский народ, потерявший своего защитника и предводителя.

Источники не позволяют увидеть характер младшего, Андрея. Основатель династии серпуховских князей, всегда отличавшихся мужеством и верностью московскому престолу, князь Андрей умер в возрасте 26 лет в 1353 году от чумы, свирепствовавшей тогда на Руси.

Но при этом князь Семен был мудрым и дальновидным правителем. Чего стоит одна только его речь о единстве на княжеском съезде осенью 1340 года! В сущности, это его первая тронная речь: Семен только что вернулся из Орды великим князем Владимирским. Вот ее полный текст в изложении Татищева.

Примечательно само построение рассказа Татищева о московско-новгородском конфликте 1340 – 1341 годов. В целом он следует за Никоновской летописью. Однако легко узнаваемый текст Никоновской несколько раз прерывается вставками из какого-то другого уникального источника. Одной из таких вставок является и речь Семена на княжеском съезде в Москве. Разумеется, нельзя ручаться за протокольную точность княжеской речи. Более того, эту речь скорее всего написал какой-то древнерусский книжник, из труда которого она вместе с другими уникальными подробностями была извлечена Татищевым. Однако само содержание этих выдержек говорит о многом. Такая, например, деталь, как коленопреклоненные и босые новгородцы, могла быть известна только современнику и скорее всего – очевидцу события. Им же могла быть воссоздана по памяти и речь Семена перед князьями. Судя по всему, этот повествователь принадлежал к ближнему окружению князя или митрополита Феогноста, также находившегося тогда в Торжке.

Внуки Калиты Дмитрий Иванович Московский и Владимир Андреевич Серпуховской выросли фактически без отцов. Над ними не довлела семейная выучка, им легче было отойти от политических традиций Калиты, о которых они знали только понаслышке, от старых бояр или митрополита Алексея. И не случайно именно эти дерзкие отроки, возмужав, встряхнули Русь, вывели ее из лесов и болот на простор Куликова поля.

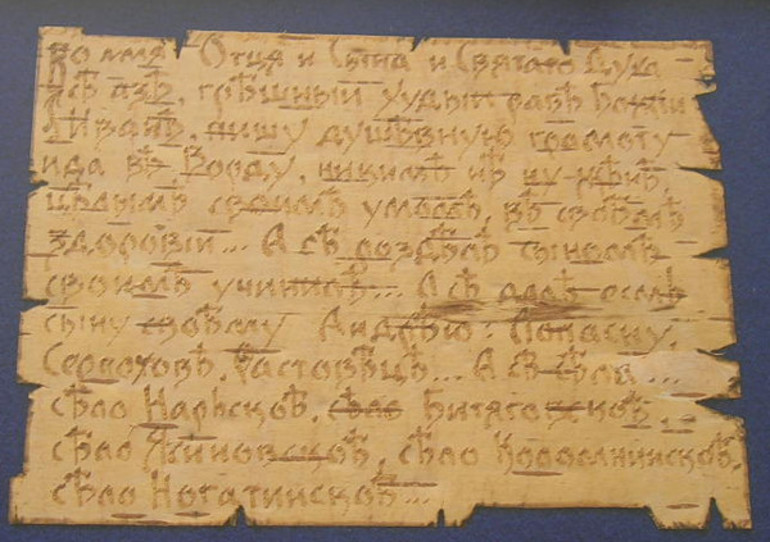

Вторая Духовная грамота Иоанна Калиты написана в 1328 г. Текст грамоты и ее перевод на современный русский язык приводится по изданию: Хрестоматия по истории СССР. Т. I (Сост. В. Лебедев и др.). М., 1940

Во имя Отця и Сына и Святого Духа. Се яз грешный худый раб Божий Иван пишу душевную грамоту, ида в Орду, ни кимь не нужен целымь своимь умом, в своемь здоровьи. Аже Бог что розгадает о моемь животе, даю ряд сыном своим и княгини своей. Приказываю сыном своим отчину свою Москву; а се есмь им роздел учинил. Се дал есмь сыну своему болшему Семену: Можаеск со всими волостьми, Коломну со всими Коломеньскими волостьми, Городенку, Мезыню, Песочну и Середокоротну, Похряне, Усгьмерьску, Брошевую, Гвоздну, Ивани деревни, Маковець, Левичин, Скулнев, Канев, Гжелю, Горетову, Горки, село Астафьевское, село на Северьсце в Похряньском уезде, село Костянтиновское, село Орининьское, село Островьское, село Копотеньское, селце Микульское, село Малаховьское, село Напрудьское у города. А при своемь животе дал есмь сыну своему Семену: 4 чепи золоты, 3 поясы золоты, 2 чаши золоты с женчюги, блюдце золото с женчюгомь, с каменьем, 2 чума золота болшая; а ис судов 2 ис серебрьных дал есмь ему 3 блюда серебрьна. А се даю сыну своему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу, Фоминьское, Суходол, Великую свободу, Замошьскую свободу, Угожь, Ростовци, Окатьеву свободку, Скирминовьское, Тростну, Негучю; а села: село Рюховъское, село Каменичьское, село Рузьское, село Белжиньское, село Максимовское, село Андреевское, село Вяземьское, село Домонтовьское, село в Замошьской свободе, село Семциньское. А из золота дал есмь сыну своему Ивану: 4 чепи золоты, пояс золот болший с женчюгомь 3 с каменьемь, пояс золот с капторгами , пояс сердоничен 5, золотомь окован, 2 овкача 6 золота, 2 чашки круглый золоты, блюдо серебрьно ездшшьское, 2 блюдци меншии. А се дал есмь сыну своему Андрею: Лопастну, Северьску, Нарунижьское, Серпохов, Нивну, Темну, Голичихи, Щитов, Перемышль, Растовець, Тухачев; а се села: село Талежьское, село Серпоховьское, село Колбасиньское, село Нарьское, село Перемышльское, село Битяговьское, село Труфоновьское, село Ясиновьское, село Коломниньское, село Ногатиньское. А из золота дал есмь сыну своему Андрею: 4 чепи золоты, пояс золот Фрязьский с женчюгомь с каменьем, пояс золот с крюкомь на червьчате шелку, пояс золот Царевьский, 2 чары золоты, 2 чумка золота меншая; а из блюд: блюдо серебрьно, а два малая. А се даю княгини своей с меншими детми: Сурожик, Мушкину гору, Радонежьское, Бели, Воря, Черноголовль, на Вори свободна Софроновьская, Вохна, Дейково , Раменье, Данилищова свободна, Машев, Селна, Гуслиця, Раменье, что было за княгинею; а села: село Михайловьское, село Луциньское, село у озера, село Радонежьское, село Дейгуниньское, село Тыловское, Рогожь, село Протасьевское, село Аристовское, село Лопастеньское, село Михайловское на Яузе, 2 селе Коломеньскии. А из городских волостий даю княгине своей осмничееи; а тамгою и иным волостми городскими поделяться сынове мои: такоже и мыты, который в которого уезде, то тому; а оброкомь городскимь Василцева веданья поделяться сынове мои. А что моих бортников и оброчников купленых, который в которого росписи, то того. А по моим грехом ци имуть искати татарове которых волостий, а отыимуться вам сыном моим и княгини моей, поделити вы ся опять тыми волостми на то месь. А числьныи люди ведають сынове мои собча, а блюдуть вси с одиного: а что мои люди куплении в великом свертце, а тыми ся поделять сынове мои. А что золото княгини моее Оленино, а то есмь дал дчери своей Фетиньи, 14 обручи и ожерелье матери ее, монисто новое, что есмь сковал; а чело и гривну, то есмь дал при собе. А что есмь придобыл золота, что ми дал Бог, и коробочку золотую, а то есмь дал княгини своей с меншими детми. А ис чюрт из моих сыну моему Семену кожух черленый женчюжьный, шапка золотая; а Ивану сыну моему кожух желтая обирь с женчюгомь, коць великий с брмами; Андрею сыну моему бугай соболий с наплечки с великимь женчюгомь с каменьем, скорлатное портище с бармами. А что есмь нынеча нарядил 2 кожуха с аламы с женчюгомь, а то есмь дал меншим детем своим Марьи же Федосьи ожерельем. А что моих поясов серебрьных, а то роздадять по попьям. А что мое 100 рубли у Ески, а то роздадять по церквам. А что ся остало из моих судов из серебрьных, а тым поделяться сынове мои и княгини моя. А что ся останеть моих порт, а то роздадять по всим попьям и на Москве. А блюдо великое о 4 колця, а то даю Святей Богородици Володимерской. А что есмь дал сыну своему Семену стадце, а другое Ивану; а иными стады моими поделятся сынове мои и княгини моя. А опрочь московских сел, даю сыну своему Семену села своя купленая: село Аваковское в Новегороде на Улале, другое в Володимери Борисовское. А что есмь купил село Петровское и Олексиньское, Вседобричь и Павловьское на Масе, половину есмь купил, а половину есмь сменил с митрополитом. а селця на Масе, что есмь купил у Афинея, то даю сыну своему Ивану. А что есмь купил село Варварьское и Мёловьское у Юрьева, что есмь сменил на Матфеищовьское - село, то даю сыну своему Андрею. А что село Павловское бабы нашее купля, и новое селце, что есмь купил, и Олександр святый, что есмь купил на Костроме, то даю княгини своей. А что есмь купил село в Ростове Богородичское, а дал есмь Бориску Воръкову, аже иметь сыну моему которому служити, село будеть за нимь; не иметь ли служити детем моим, село отоимуть. А что есмь прикупил селце на Кержачи у Прокофья у игумна, другое Леонтиевское, третье Шараповское, а то даю святому Олександру собе в поминанье. А приказываю тобе сыну своему Семену братью твою молодшую и княгиню свою с меншими детми, по Бозе ты им будешь печалник

А кто сю грамоту порушить, судить ему Бог. А на се послуси отець мой душевный Ефрем, отець мой душевный Федосий, отець мой душевный поп Давыд.

Перевод на современный русский язык

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я грешный, ничтожный раб Божий Иван, пишу духовную грамоту, идя в Орду, никем не принуждаем, в здравом своем уме, в полном здоровье. На случай, если Бог что решит о моей жизни, даю завещание сыновьям моим и княгине моей. Завещаю сыновьям своим отчину свою Москву, а раздел учинил им такой. Дал я сыну старшему Семену: Можайск со всеми волостями, Коломну со всеми Коломенскими волостями, Городенку, Мезыню, Песочную и Середокоротну, Похряне, Устьмерску, Брошевую, Гвоздну, Ивани деревни, Маковец, Левичин, Скульнев, Канев, Гжель, Горетову, Горки, село Астафьевское, село на Северске в Похрянском уезде, село Константиновское, село Орининское, село Островское, село Копотенское, сельцо Микульское, село Малаховское, село Напрудское у города. А при своей жизни дал я сыну моему Семену: 4 цепи золотых, 3 пояса золотых, 2 чаши золотых с жемчугами, блюдце золотое с жемчугом, с драгоценными камнями, 2 ковша золотых больших; и из посуды серебряной дал ему 3 блюда серебряных. Даю сыну моему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу, Фоминское, Суходол, Великую слободу, Замошскую слободу, Угож, Ростовцы, Окатьеву слободку, Скирминовское, Тростну, Негучу; а села: Рюховское, село Каменецкое, село Рузское, село Белжинское, село Максимовское, село Андреевское, село Вяземское, село Домонтовское, село в Замошской слободе, село Семчинское. А из золота я дал сыну моему Ивану: 4 цепи золотых, пояс золотой большой с жемчугом, с драгоценными камнями, пояс золотой с застежками, пояс, украшенный сердоликом, золотом окованный, 2 ковша золотых, 2 чашки круглых золотых, блюдо серебряное ездинское, 2 блюдца малых. Я дал сыну моему Андрею: Лопасню, Северскую, Нарунижское, Серпухов, Нивну, Темну, Голичихи, Щитов, Перемышль, Ростовец, Тухачев; а села: село Талежское, село Серпуховское, село Колбасинское, село Нарское, село Перемышльское, село Битяговское, село Труфоновское, село Ясиновское, село Коломенское, село Ногатинское. А из золота я дал сыну моему Андрею: 4 цепи золотых, пояс золотой фряжский с жемчугом, с драгоценными камнями, пояс золотой с крюком на багряном шелке, пояс золотой золотоордынский, 2 чаши золотые, 2 ковшика золотых малых, а из блюд — блюдо серебряное и два малых. А княгине моей с меньшими детьми даю: Сурожик, Мушкину гору, Радонежское, Бели, Ворю, Черноголовль, на Воре слободку Софроновскую, Вохну, Дейково, Раменье, Данилищеву слободку, Машев, Сельну, Гуслицу, Раменье, что было за княгинею; а села: село Михайловское, село Луцинское, село у озера, село Радонежское, село Дейгунинское, село Тыловское, Рогож, село Протасьевское, село Аристовское, село Топастенское, село Михайловское на Яузе, 2 села Коломенских. А из городских доходов даю княгине моей осмничее, а тамгою и другими доходами городскими поделятся сыновья мои; также и проездными торговыми пошлинами, которые у кого в уезде, то — тому, а оброком городским Васильцева веданья поделятся сыновья мои. А что касается моих бортников и оброчников купленных, то которые у кого в росписи (значатся), то—тому. А если, по моим грехам, татары будут доискиваться каких волостей и отнимут у вас, сыновей моих и у княгини моей, поделитесь вы опять этими волостями вместо тех. А численных людей пусть ведают сыновья мои сообща, а моими людьми, купленными, в большом свертке, пусть поделятся сыновья мои. А золото княгини моей Елены я отдал дочери своей Фетинье —14 обручей и ожерелье матери ее, монисто новое, что я сковал, а чело (головной убор) и гривну (обруч на шею) я дал при себе. А что я добыл золота, что мне дал бог, и коробочку золотую, то отдал княгине моей с меньшими детьми. А из одежд моих сыну моему Семену кожух красный жемчужный, шапку золотую; а сыну моему Ивану — кожух желтого шелка с жемчугом, епанчу большую с оплечьями; моему сыну Андрею — бугай (верхняя одежда) соболий с наплечниками, с крупным жемчугом, с драгоценными камнями, суконную одежду с оплечьями. А 2 кожуха с нагрудьями, с жемчугом, что я теперь сделал, то дал меньшим детям своим Марии и Федосье с ожерельем. А мои пояса серебряные пусть раздадут их попам. А мои 100 рублей у Ески пусть раздадут по церквам. А что осталось из моей посуды серебряной, тем пусть поделятся сыновья мои и княгиня моя. А что останется из моих одежд, то пусть раздадут по попам и на Москве. Блюдо большое с 4 кольцами отдаю Святой Богородице Владимирской. Я сыну моему Семену дал стадо, а другое — Ивану, другими стадами моими пусть поделятся сыновья мои и княгиня моя. Кроме московских сел, даю сыну моему Семену села свои купленные: село Аваковское в Новгороде на Улале, а другое во Владимире — Борисовское. А села, что я купил, Петровское, Алексинское, Вседобричь и Павловское на Масе (половину купил, а половину выменял у митрополита) и сельца на Масе, что я купил у Афинея, то даю сыну моему Ивану. А что я купил села Варварское и Меловское у Юрьева, что выменял на Матвеищевское село, то даю сыну моему Андрею. А село Павловское (купля бабки нашей) и новое сельцо, что я купил, и Александр святой, что я купил в Костроме, то даю княгине своей. А село, что я купил в Ростове, — Богородицкое, то отдал Бориску Воркову, если он будет служить какому-либо сыну моему, село будет ва ним, а если он не будет служить детям моим, пусть отнимут (у него) село. А сельцо на Кержаче, что я купил у игумена Прокофия, другое — Леонтьевское, третье Шараповское, то отдаю святому Александру для своего поминовения. А завещаю тебе, сыну моему Семену, братьев твоих младших и княгиню мою с меньшими детьми: после Бога ты будешь о них заботиться. А кто эту мою грамоту нарушит, пусть судит его Бог.

А на это свидетели: отец мой духовный Ефрем, отец мой духовный Феодосии, отец мой духовный поп Давыд.

Значительное место в российской истории занимает московский князь Иван Калита. Политический деятель прославился как замечательный дипломат, который значительно расширил территорию своего княжества. Одно из важнейших достижений — договоренность с ханом Золотой Орды. Уже в начале XXI века правитель был признан местночтимым московским святым.

Рождение и получение прозвища

Подобно большинству северо-восточных князей, родословная семьи Ивана идет от Всеволода Большое Гнездо из рода Рюриковичей. Он был внуком великого князя Александра Невского и сыном князя Даниила Александровича. Кроме Ивана, у Даниила было еще шестеро сыновей. О происхождении матери, Евдокии Александровны, мало что известно.

Иван Калита родился в 1288 году. Точная дата рождения неизвестна, но историки предполагают, что это 1 октября. Первые упоминания о князе обнаружены в документах, датированных 1296 годом. В то время новгородцы позвали к себе на княжение Даниила. Вместо себя отец отправил восьмилетнего Ивана. Государственными вопросами занимались приближенные к отцу бояре. Правление было весьма кратко — всего 2 года, но имело важное историческое значение: позволило мальчику получить первые навыки политической деятельности. Существует предание, почему князь Иван получил прозвище Калита еще в юные годы. Так назывался большой поясной кошель. Согласно свидетельствам, юный князь всегда носил такую суму с серебряными монетами и щедро одаривал нищих. Сохранились описания внешности Ивана, где всегда указывалась эта отличительная черта.

Обретение власти и начало правления

- Все эти годы князь обеспечивал Орде постоянные выплаты дани.

- Деньги на подати собирались не только в Московском княжестве, но и в других русских землях.

- Деньги в Орду князь передавал лично, хотя до него это делалось через посредников.

Однако в стремлении собрать дань князь Иван не гнушался грубым насилием. К примеру, в разоренном Ростовском княжестве московские воеводы устроили настоящий грабеж. По мнению некоторых исследователей, часть средств Калита присваивал.

Внутренняя и внешняя политика

Годы правления Ивана Калиты и его деятельность характеризуются современниками и историками неоднозначно. Этот политический деятель наделен был разносторонними качествами характера. Помимо утаивания денег от податей, Калита пополнял свою казну из разных источников. Постепенно внутренняя обстановка в Московском княжестве стабилизировалась:

- В северных княжествах, зависевших от Москвы, велась добыча пушнины.

- Нарастала торговля хлебом с соседними землями.

- Княжеская администрация получила право судить за тяжелые уголовные деяния.

- Некоторые разоренные русские территории получили на некоторое время налоговые льготы.

Подобных карательных походов против неугодных правителей князь предпринял несколько. В частности, в 1339 году в Смоленск отправилось московское войско, поскольку тамошний князь наотрез отказался платить Орде дань. Вскоре вновь разгорелся конфликт с Новгородом, который так и не удалось погасить при жизни Ивана. Другой метод налаживания отношений, которым пользовался Калита — устройство династических браков.

По словам современников, давших разностороннюю характеристику князю, Калита отличался гибкостью и настойчивостью в политических вопросах. Ему удалось завоевать доверие хана Орды, что избавило Москву от многочисленных набегов.

Личная жизнь

Иван Данилович Калита дважды вступал в брак. Его первой женой была Елена, происхождение которой не установлено. Есть предположение, что она была дочерью смоленского князя. От этого брака у князя появилось 4 сына. В 1331 году княгиня скончалась от неизвестной болезни. Спустя год Иван снова женился на Ульяне, у которой от него родилось 4 дочери. О второй жене ничего не известно, кроме имени. Всех дочерей правитель отдал замуж с большой для себя выгодой:

- В 1328 году одна из дочерей Ивана была выдана замуж за князя Ростовского. После этого князь добился разделения ростовского княжества. Постепенно оно полностью перешло под контроль Москвы.

- Другая дочь князя была отдана в жены Федору Белозерскому. После его смерти подвластные земли тоже перешли московским князьям.

- Со своим третьим зятем, ярославским князем, Калита постоянно конфликтовал. Помириться Москве и Ярославлю удалось только после смерти Ивана.

- Сын Ивана Симеон был женат на дочери литовского правителя Гедиминаса, что вызывало серьезные опасения у жителей Новгорода.

Религиозные вопросы

В целом правление Ивана Калиты отличалось от других князей. Он не пытался брать войной новые земли. Вместо этого он начал все больше распространять идеи православия. В это время резиденция митрополита была перенесена в Москву из Владимира. После этой реформы фактическая столица стала еще и духовным центром Руси. Это способствовало росту влияния города и московского княжества в целом. Особенно сильно оно ощущалось в Твери и Пскове. Во время правления князя было построено несколько крупных храмов:

- В 1326 году начато строительство Успенского собора. Некоторые летописцы утверждают, что это был первый московский храм, возведенный из камня.

- Собор Спаса на бору просуществовал до 1933 года, был разрушен по указу советского правительства.

- Архангельский собор — здание его перестраивалось несколько раз, поэтому его первоначальный вид неизвестен.

- Церковь Иоанна Лествичника — первое здание также не сохранилось.

- Храм Успения Богородицы на Горицах в Переславль-залесском — возведен недалеко от места, где князь победил тверских жителей.

Предположительно в 1339−40 годах было написано Сийское Евангелие. В настоящее время оно хранится в библиотеке РАН.

Конец жизни и завещание

Завершающим важным событием при жизни Ивана считается военный поход на Смоленское княжество. Вместе с Калитой в нем участвовали правители Переяславль-Залесска и войска Золотой Орды. В результате земли Смоленска были разграблены завоевателями, которые затем отступили, не понеся больших потерь. Татарские войска при этом захватили богатые трофеи и увели большое количество пленных смолян. На первый взгляд, результаты кампании были более чем скромными. Особенностью было то, что военный поход должен был продемонстрировать силу и мощь Московского княжества литовскому правителю Гедиминасу. В результате в 1340 году Орда начала войну с Малой Польшей. К этому времени князь Иван Калита уже много лет был тяжело болен. В начале 1340 года он постригся в монастырь, приняв в иночестве имя Анания. Умер правитель в том же году 31 марта и похоронен был в Архангельском соборе. Известно, что князь оставил 2 варианта завещания. В целом разница в их текстах была несущественной. Некоторые историки предполагают, что это один и тот же документ, а разночтения появились из-за неточностей переписчиков. Все свои земли, в том числе и Москву, князь поделил между своими сыновьями, отдав старшему большую часть, чем остальным. В результате Симеон Гордый получил две трети всего отцовского имущества и был назначен отцом покровительствовать младшим братьям. Интересен тот факт, что в дальнейшем все московские князья стали выделять старших сыновей в завещаниях.

В историю Москвы князь вошел как личность, много сделавшая для города. За свои заслуги он был канонизирован в 2010 году. Главным подвигом Калиты считается объединение русских земель и облегчение жизни горожан при татаро-монгольском засилии.

Читайте также: