Что значит по царскому указу и земскому приговору

Обновлено: 28.06.2024

Одним из самых сложных для восприятия периодов Отечественной истории является время рубежа XVI–XVII вв. или Смутное время. Ослабление государства, кризис династии Рюриковичей, борьба за власть, вмешательство других государств в дела России – разъяснение этих моментов и есть основная задача нашего повествования.

Накануне Смуты

В действиях Годунова преобладал прагматизм, присущий периоду Избранной Рады Ивана IV. Кроме ряда мер экономического порядка, Годунову удалось ввести патриаршество на Руси (1589 г.), что ещё более укрепило независимость Русской православной церкви от константинопольского патриарха, а также способствовало укреплению непростого её союза с государством.

Эффективной была и внешняя политика Московского государства как в восточном, так и в западном направлении. Строится линия засечных укреплений для усиления обороны от набегов крымских ханов. На укрепляющейся Изюмской черте на р. Северский Донец возводится мощный форпост – Царёв-Борисов. Принятые меры не давали возможности крымчакам приблизиться к Москве, как это было в 1591 г. при попытке Казы-Гирея прорваться к столице. В районе Тулы ему было нанесено сокрушительное поражение.

В Нижнем Поволжье к 1587 г. была окончательно подчинена Большая Ногайская Орда.

В результате русско-шведского противостояния (1590–1593) были отвоёваны утерянные в Ливонской войне северо-западные русские города: Ям, Копорье, Корела и Ивангород, что и было закреплено в Тявзинском мире (1595).

Первый самозванец

Эпицентром распространения слухов становятся королевские круги Речи Посполитой. Король Сигизмунд III через посредников, в числе которых был известный и влиятельный вельможа Юрий Мнишек, заключил с новоиспеченным наследником русского престола так называемые кондиции. По условиям договорённостей, по воцарении на московском троне Лжедмитрий должен был передать Речи Посполитой Северские, Черниговские и Смоленские земли, оказать военную помощь Сигизмунду III в его борьбе против Швеции, а также, перейдя в католичество, способствовать распространению его в России. Гарантом выполнения условий должен был служить брак на католичке – дочери Юрия Мнишека – Марине. В свою очередь это предусматривало передачу из московской казны одного миллиона в эквиваленте польских злотых Мнишеку, а молодая жена в качестве свадебного подарка должна была получить Псковские и Новгородские земли на правах удела. Выполнение этих договорённостей приводили бы Россию за грань потери независимости.

В июне 1605 г. Лжедмитрий I вступил в Москву и был провозглашен царем на условиях, определенных московским боярством: традиционные методы управления страной и вывод из столицы иноземных отрядов. Данные условия оказывались несовместимыми с подписанными ранее с польской стороной кондициями. Устроить обе стороны Лжедмитрий, таким образом, не смог.

Интервенция

Первое земское ополчение

Теперь, опираясь только на народные массы, можно было отвоевать и сохранить независимость Русского государства. В стране созревает идея всенародного ополчения. В конце 1610–начале 1611 гг. происходит оживленная переписка между русскими городами, направленная на организацию земского ополчения. Большую роль в организации антипольского выступления играла православная церковь. В Москве появились письма и грамоты патриарха Гермогена с призывом к борьбе против поляков, рассылавшиеся в Рязань, Муром, Ярославль, Нижний Новгород и другие города.

К этому времени шведы захватили Новгород, где объявили о создании Новгородского государства под протекторатом Швеции [3], а поляки после многомесячной осады овладели Смоленском. Положение России становится катастрофическим.

Второе земское ополчение

Земский собор

Окончание Смуты

Но если внутри государства порядок постепенно восстанавливался, то внешние проблемы требовали немалых сил для их разрешения. К 1615 г. на северо-западе активизировались шведы. Их новый король Густав Адольф начал планомерную осаду Пскова. Упорство и героизм псковичей заставили пересмотреть планы шведских политиков, которые изначально стремились расширить уже захваченные во время Смуты территории. Теперь взятие Пскова должно было способствовать более удачным переговорам шведов с Москвой.

Обманутый в своих ожиданиях относительно завоевания России, Сигизмунд III также не прекратил захватнических попыток. Готовясь к решающему наступлению на Москву, он распоряжается совершать маневры в глубь России для разведывания обороны.

Столбовский мир и Деулинское перемирие завершили Смутное время. Таким образом, важнейшим итогом этого трудного периода явилось восстановление политической независимости и в основном территориального единства России. Полученная передышка дала возможность России сосредоточиться на восстановлении разрушенной и опустошённой междоусобицами страны. Смута в России показала не только страшные последствия гражданского противостояния, но и большие потенциальные возможности земского самоуправления, продемонстрировавшего в тяжелые годы свою состоятельность и спасшего Россию от потери национальной независимости.

Систематизация нового законодательства в приказах продолжалась и в XVII в. В 1616 г. начинается выработка новой Уставной книги Разбойного приказа. В нее вошли многие положения Уставной книги 1555–1556 гг., новые указы, содержавшие нормы уголовного и процессуального права.

Указная книга Поместного приказа свидетельствует об изменении характера вотчинного и поместного землевладения и отражает развитие законодательства с 1626 по 1648 г. Кроме отдельных указов она содержит специальное Уложение о вотчинах и поместьях 1636 г.

Много сведений дает Указная книга Земского приказа (1622–1648 гг.) судебно-полицейского учреждения Москвы, ведавшего сбором податей с посадского населения столицы. В конце XVI — начале XVII в. были сделаны попытки осуществить общую систематизацию законодательства путем составления сводных судебников. Эта систематизация положенного результата не дала. Единственным нормальным способом кодификации русского права было принятие общегосударственного нового судебника, который получил название Соборного уложения.

Соборное уложение 1649 г. — кодекс, определивший правовую систему Российского государства на многие последующие десятилетия. Соборное уложение было первым печатным кодексом России, разосланным во все приказы и на места.

30. Структура и содержание Соборного уложения 1649 г

Изменения, произошедшие в общественно-политических отношениях, должны были получить отражение и в праве. Иначе невозможно полноценное существование государства. В 1648 г. был созван Земский собор, который продолжал свои заседания до 1649 г. Для составления проекта кодекса была учреждена специальная комиссия, обсуждение проекта представителями Земского собора проходило посословно. Подтолкнуло и ускорило ход работы Собора над кодексом неожиданное массовое восстание в 1648 г. в Москве.

Соборное уложение было принято в 1649 г. Земским собором и царем Алексеем Михайловичем. Уложение было первым печатным кодексом России, его текст был разослан в приказы и на места.

Источниками Соборного уложения были Судебники 1497 и 1550 гг., Стоглав 1551 г., указные книги приказов (Разбойного, Земского и др.), царские указы, приговоры Боярской думы, решения Земских соборов, литовское и византийское законодательство. Позднее Уложение было дополнено Новоуказными статьями.

Соборное уложение состоит из 25 глав и 967 статей. В нем было систематизировано и обновлено все российское законодательство. Интересно, что в Уложении наметилось разделение правовых норм по отраслям и институтам. В изложении норм права сохранилась казуальность. В тексте Уложения были открыто закреплены привилегии господствовавшего сословия и зафиксировано неравное положение зависимых сословий.

В Соборном уложении впервые был обозначен статус главы государства, т. е. царя, как самодержавного и наследного монарха.

С принятием Уложения завершился процесс закрепощения крестьян, теперь устанавливалось право бессрочного сыска и возвращения беглых прежнему владельцу.

Много внимания в Уложении было уделено судопроизводству и уголовному праву. Более детальной регламентации были подвергнуты формы судебного процесса: обвинительно-состязательная и розыскная. Выделялись новые виды преступлений.

Целями наказания были обозначены устрашение, возмездие и изоляция преступника от общества.

В отличие от всех предыдущих кодексов, Соборное уложение 1649 г. долгое время оставалось вне конкуренции и было основным источником российского права до принятия Свода законов Российской Империи в 1832 г. Уложение царя Алексея Михайловича использовалось на протяжении почти двухсот лет.

31. Правовой статус населения по Соборному уложению 1649 г

Соборное уложение 1649 г. регламентировало формы феодального землевладения и закрепляло произошедшие изменения в правовом статусе поместного землевладения.

Вотчина считалась привилегированной формой землевладения. Вотчины (в зависимости от субъекта и способа приобретения) подразделялись на дворцовые, государственные, церковные, частновладельческие. Вотчинникам предоставлялись широкие полномочия по распоряжению своими землями: они могли продать, заложить, передать вотчину по наследству и т. д. Для управления вотчинами монастырей и духовенства был учрежден Монастырский приказ.

Соборное уложение регламентировало залоговое право.

Обязательственное право развивалось в направлении замены личностной ответственности имущественной, но: А) Друг за друга отвечали супруги, родители, дети. Б) Долги по обязательствам переходили по наследству (отказ от наследства снимал и долги по обязательствам). В) Были определены случаи добровольной замены в обязательствах одного лица другим.

Соборное уложение рассматривало также договоры купли-продажи, мены, дарения, хранения, поклажи, найма имущества и др.

Уложение определило порядок признания договора недействительным. Указывались три случая неправомерности: заключение договора в состоянии опьянения или с применением насилия и путем обмана. Субъектами гражданско-правовых отношений могли быть как частные, так и коллективные лица.

Наследственное право устанавливало порядок наследования: по закону и по завещанию. Завещание оформлялось в письменной форме, подтверждалось свидетелями и представителем Церкви: завещательные распоряжения могли касаться только купленных вотчин; родовые и выслуженные вотчины переходили к наследникам по закону.

Семейное право определяло, что законную силу имеет только церковный брак, оговаривало возраст брачующихся (15 лет для мужчин, 12 лет для женщин), требовало согласия родителей. Юридический статус мужа определял статус жены. Расторжение брака допускалось в трех случаях: уход жены (мужа) в монастырь, обвинение в антигосударственной деятельности, неспособность жены к деторождению.

32. Уголовное право по Соборному уложению 1649 г

В Соборном уложении нет понятия преступления, однако из статей Уложения ясно, что преступлением является нарушение царской воли или закона.

Субъектами преступления могут быть отдельные люди или группа лиц, независимо от их сословной принадлежности. При совершении преступления группой лиц закон разделял их на главных и второстепенных (соучастников).

Субъективная сторона преступления определяется степенью вины. Преступления разделены на умышленные, неосторожные и случайные.

Характеризуя объективную сторону преступления, закон устанавливал смягчающие и отягчающие обстоятельства. Смягчающие обстоятельства: состояние опьянения, неконтролируемость действий, вызванная оскорблением или угрозой (аффект). Отягчающие обстоятельства: повторность преступления, совокупность нескольких преступлений, размеры вреда, особый статус объекта и предмета преступления.

Объектами преступления названы Церковь, государство, семья, личность, имущество и нравственность.

Система преступлений представлена так: преступления против веры; государственные; против порядка управления; против благочиния; должностные; против личности; имущественные; против нравственности.

После периода Великой смуты началось постепенное восстановление управления владимирскими и московскими землями. Многочисленные войны и мятежи ушли в прошлое, в стране стабилизировалось и набирало силу царское самодержавие. Укрепление контроля сопровождалось расширением сети распорядительных органов власти, среди которых был и Земский приказ – центральный государственный орган управления и контроля.

Первые упоминания

В период Смутного времени никаких значительных органов управления власти не существовало. Вся территория России была раздроблена. Но постепенное усиление влияния Московского княжества привело к расширению земель, попадающих под юрисдикцию московского князя, а значит, ему требовались и собственные органы управления землями.

История созыва Земских соборов насчитывает два столетия. Исторически сложилось так, что назначениями и распоряжениями занимались две палаты: в первой собирались окольничие, бояре, казначеи и дворецкие, во второй – боярские дети, воеводы, княжата и дворяне.

Структура Земского приказа

Основную массу чиновников Земского приказа составляли объезжие головы, назначавшиеся из местных дворян. Они руководили уличными сторожами, стрельцами и пушкарями. Им подчинялись также решеточные приказчики, которые управляли воротами, перегораживающими улицы старой Москвы, ярыги – ответственные за уборку мостовых и различные посадские люди, исполняющие самые разнообразные поручения.

Обязанности Земского приказа

Земский приказ исполнял свои многочисленные обязанности на основании указов и распоряжений действующих властей. Его чиновники вытеснили существующих городских приказчиков и третников – ставленников боярских и княжеских.

- благоустройство подведомственной территории, управление городским хозяйством;

- сбор налогов;

- тяжбы и судебные разбирательства с низшими классами населения;

- охрана правопорядка, тушение пожаров;

- борьба с кормчеством, публичными домами и азартными играми.

Общий уровень развития Москвы был типичным для средневекового города: узкие улочки, забитые отходами, кучи навоза на мостовых и нестерпимая вонь. К выходным и праздникам предпринимались попытки навести порядок на улицах Москвы, состояние мостовых Никольской и Мясницкой улиц, по которым часто проезжал царь, поддерживалось почти в идеале. Позднее вся черновая работа была возложена на людей низкого сословия – ярыжных. Их также обязали убирать улицы, вывозить нечистоты, служить на конюшнях знатных чиновников.

Работа московской полиции

Земский приказ оплачивал работу московской полиции, которая отвечала за порядок и пресекала мелкие правонарушения. Штат самого управления был невелик. Головой полицейского управления выбирался объезжий голова, которому были выделены кабинет и небольшая канцелярия. В помощь голове выделялись стрельцы и решеточные приказчики. Богатые дворы имели собственную службу охраны и сыска и практически не контактировали с полицией.

Развитие земского управления

После нововведений Петра I, ориентированного на европейский образ жизни, упразднили приказ и Земский собор. Министерство и коллегия были сформированы по западноевропейским образцам. Именно на них была возложена ответственность выполнять функции старинных органов управления.

Возрождение Земства

Во второй половине 19 века упадок существующей системы вынудил царя Александра II провести реформы, касающиеся переустройства государственного управления. Одной из первых прошла реформа местного самоуправления, в которой местные органы власти получили больше полномочий и частично могли принимать самостоятельные решения.

Условия образовательных программ предоставили право обучаться грамоте самым многочисленным слоям населения – крестьянам. Земство само принимало решение о постройке железных дорог или возведении крупных промышленных предприятий. Большое внимание уделялось и культурной жизни небольших годков и поселков: открывались театры, женские курсы, общественные библиотеки и прочие культурно-просветительные заведения. К сожалению, революции и войны уничтожили весь потенциал, который привнесли в жизнь государства реформы 19 века.

Но хорошо известно, что ещё с юных лет Великого Князя Иоанна Митрополит Макарий почти неизменно участвовал в заседаниях Великокняжеской, а потом Царской думы. Так, например, когда случился знаменитый большой Московский пожар 1547 года, и Митрополит Макарий, пострадавший от пожара вынужден был перебраться в свою резиденцию при Новинском монастыре, то Царская Дума в те тяжелые дни заседала в его палате в Новинках.

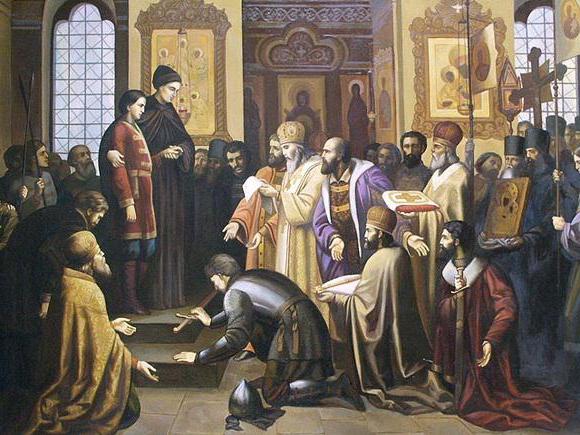

В результате проведения земских преобразований оказался обвиненным в преступлениях и прегрешениях целый слой служилых людей - наместников, тиунов, волостелей и других представителей системы местных властей, существовавшей до реформы. Понятно, что люди, совершившие наиболее тяжкие преступления, были строго наказаны, но невозможно и неразумно с государственной точки зрения было вычеркивать из жизни государства такое множество людей, имеющих опыт административной, судебной и надзорной работы. Государство и Церковь, сознавая меру ответственности за судьбы этого служилого слоя, нашло именно христианские меры возвращения их Царской службе через Церковное Покаяние, без которого было бы невозможно принесение новой присяги. В Служебнике второй половины XVI века сохранилась специальная форма покаяния для этой категории служилых:

Приведем небольшой текст данной присяги целиком:

Заключение

Изучение противоречивых процессов земского строения середины XVI века позволяет понять не только дух и смысл этих мероприятий государственного строительства Московского Царства и становления самого Русского Самодержавия, но усвоить, уловить некоторые общие закономерности государственных преобразований и новаций в России, свойственные как минувшим эпохам - XVII, XVIII, XIX и XX столетиям, так и характерные для нашей современности.

Именно подлинные государственные документы - Судебник 1550 года, Стоглав, Земские уставные грамоты 1551-1556 годов, Царский Приговор 7064 года, земская присяга, - дают наиболее сильное и яркое представление о масштабе преобразований, которые собой завершили создание качественно нового централизованного государства - России.

Первоначальное знакомство с историографической литературой, посвященной проблеме земского строения, позволяет засвидетельствовать о той поистине титанической работе десятков российских историков, исследователей XIX-го и XX-го веков, по скрупулезному выявлению и уточнению громадного массива исторических фактов, связанных государственным устроением Земли Русской в середине XVI столетия. Вместе с тем нельзя не отметить, и это признавали сами наши историки, что в изучении земского строения остаются нерешенными с научной достоверностью целый ряд важных вопросов, связанных с хронологией тех или иных мероприятий, с их точной датировкой, с квалификацией некоторых документов.

Но надо сказать, что во все периоды наши ученые все же стремились научную добросовестность ставить выше идеологических конструкций и собственных концепций, предоставляя читателям своих трудов возможность познакомиться со всем разнообразием точек зрения и мнений своих предшественников и коллег. Именно эта достаточная научная открытость большинства исторических исследований второй половины ХХ столетия - будь это ученые труды советских историков Н.Е.Носова, А.А.Зимина, С.О.Шмидта, В.Б.Кобрина, Р.Г.Скрынникова и других - указывает на то, что изучение земского строения в российской исторической науке будет продолжено их последователями и в русле обобщения материалов историографических исследований, редких публикаций в научной периодике XIX-XX веков, неопубликованного рукописного наследия российских историков, и в русле изыскания исторических источников, которые по тем или иным причинам пока не выявлены в наших или зарубежных архивных хранилищах, в отделах рукописей крупных библиотек и различных музеев.

Православный духовный аспект русской истории всегда тесно переплетался с практическими политическими идеями и тенденциями, он много объяснял в этих идеях и тенденциях. Без осмысления этого аспекта трудно путешествовать в наше прошлое с целю понять наших прямых пращуров и праотцев, в наследие которых мы стремимся ступить как можно увереннее.

Январь - 10 Апреля 2004 года

Использованная литература

Алипий (Гамаюнов), Иеромонах. Грамматика Церковно-славянского языка. М., 1864; репринт М., 1991.

Альшиц Д.Н. Начало Самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Л., 1988.

Альшиц Д.Н. Первый опыт перестройки Государственного аппарата в России. Век шестнадцатый. Реформы Избранной Рады. // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Новосибирск, 1990.

Альшиц Д.Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. // Исторические записки. Кн. 25. М., 1948.

Боханов А.Н. Самодержавие. Идея Царской Власти. М., 2002.

Веселовский С.Б. Первый опыт преобразований центральной власти при Иване Грозном. // Исторические записки. Книга 15.

Веселовский С.Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и историков. Три статьи. М., 1999.

Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998.

Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI века. М., 1960.

Иван IV Грозный. Сочинения. СПб., 2000.

Иловайский Д.И. Царская Русь. М., 2002.

Ильинская Л.С. Латинское наследие в русском языке. Словарь-справочник. М., 1999

Иоанн (Снычев), Митрополит. Русская Симфония. Очерки русской историософии. СПб., 1998.

Ключевский В.О. О русской истории. Под редакцией В.И.Буганова. М., 1993.

Макарий (Булгаков), Митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Книги 1-7. М., 1994-1996.

Макарий (Веретенников), Архимандрит. Жизнь и труды Святителя Макария, Митрополита Московского и всея Руси. М., 2002.

Макарий (Веретенников), Архимандрит. Московский Митрополит Макарий и его время. Сборник статей. М., 1996.

Макарий (Веретенников), Архимандрит. Святитель Макарий, Митрополит Московский и всея Руси. М., 1996.

Морякова О.В. Система местного управления России при Николае I. МГУ, 1998.

Наместничьи, Губные и Земския Уставные Грамоты Московскаго Государства. Изданы под редакцией приват-доцента А.И.Яковлева. Издание Историко-филологическаго факультета Императорскаго Московскаго Университета. М., 1909.

Носов Н.Е. Становление сословно-представительских учреждений в России. Изыскание о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969.

Памятники Русского Права. Выпуск IV. Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства XV-XVII веков. Под редакцией профессора Л.В.Черепнина. М., Государственная Юридическая литература, 1956.

Платонов С.Ф. Иван Грозный. Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998.

Платонов С.Ф. Иван Грозный. Пг., 1923.

Платонов С.Ф. Сочинения по русской истории в двух томах. СПб., 1993.

Полное Собрание Русских Летописей. Том XIII. М., 2000.

Полное Собрание Русских Летописей. Том XX. М., 2000.

Романов Б.А. Комментарии к Судебнику 1550 года.

Самойлова Т.Е., Панова Т.Д. Усыпальница Царя Ивана Грозного. М., 2004.

Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1975.

Скрынников Р.Г. Иван Грозный. СПб., 2001.

Скрынников Р.Г. Крест и корона. СПб., 2000.

Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1990.

Словарь иностранных слов. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР А.Г.Спиркина и др. 11-е издание. М., 1984

Словарь Русского Языка XI-XVII веков. Выпуск 5. М., 1978.

Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского Государства 30-50-х годов XVI века. М.-Л., 1958.

Стоглав. Собор бывший в Москве при Великом Государе Царе и Великом Князе Иване Васильевиче в лето 7059-е. СПб., 1997.

Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. Подготовлена к печати А.А.Зиминым. М.-Л., 1950.

Флоря Б.Н. Иван Грозный. Серия: Жизнь замечательных людей. М., 2002.

Шмидт С.О. К истории земской реформы (Собор 1555/56 годов). // Города феодальной России. Сборник статей памяти Н.В.Устюгова. М., 1966.

Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999.

Шумаков С.А. Губные и земские грамоты Московского Государства. М., 1895.

Щепкин В.Н. Русская Палеография. М., 1967.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ААЭ - Акты Археографической Экспедиции Императорской Академии Наук.

АН СССР - Академия Наук Союза Советских Социалистических Республик.

АХУ - Акты Хозяйственного управления.

ГИМ - Государственный Исторический Музей в Москве.

ГКЭ - Грамоты Коллегии экономии.

ГПБ - Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, ныне Российская национальная библиотека.

ДАИ - Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. I-II, СПб., 1846.

ПРП - Памятники Русского Права. Выпуск IV. М., 1956.

ПСРЛ - Полное Собрание Русских Летописей.

РАН - Российская Академия Наук.

РГАДА - Российский Государственный Архив Древних Актов.

СГГД - Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной Коллегии иностранных дел.

УГ - Наместничьи, Губные и Земския Уставные Грамоты Московскаго Государства. М., 1909.

Необходимое послесловие

ПРИМЕЧАНИЯ И СНОСКИ

111. Щепкин В.Н. Русская палеография. М., 1967, С. 149-154.

113. Летописный текст с 1542 года до 1556 год в списке Оболенского списан с Патриаршего списка (С.Ф.Платонов. Сочинения. Т. 1. СПб., 1912. С. 223; Н.Ф.Лавров. Указ соч. С. 89-90. - А.Зимин.

117. Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о московских реформах половины XVI века. С. 193. - А.Зимин.

118. Садиков П.А. Очерки по истории Опричнины. С. 251. - А.Зимин.

119. Шумаков С.А. Губные и земские грамоты Московского Государства. М., 1895. С. 30. - А.Зимин.

120. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. С. 426-429.

122. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. С. 429.

124. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. С. 432-433.

125. Зимин А.А. Реформы. С. 398. - С.Шмидт.

126. Зимин А.А. Реформы. С. 426-436. - С.Шмидт.

128. ПСРЛ. Т. ХIII. С. 267-269.

129. ПСРЛ. Т. ХХ. С. 569-571.

130. Государственный исторический музей. Отдел рукописей. Синодальное собрание. № 962. Л. 355-238 об.

131. Шмидт С.О. К истории земской реформы. // Города феодальной России. Сборник статей памяти Н.В.Устюгова. М., 1966. С. 125.

132. Там же.

133. Города феодальной России. С. 126, сам С.О.Шмид в этом месте отсылает читателя к своим работам: Шмидт С.О. Соборы середины XVI века // История СССР. 1960. № 4. С. 72 и следующие; он же. К истории Соборов XVI века // Исторические записки. Т. 76. С. 126 и следующие. - Л.Б.

134. ПСРЛ. Т. XIII. С. 267.

135. Города феодальной России. С. 126.

136. Носов Н.Е. Становление. С. 376.

137. ПСРЛ. Т. XIII. С. 267. Здесь курсив Н.Е.Носова. - Л.Б.

138. Носов Н.Е. Становление. С. 377.

139. Тут и ниже цитируем Уставную грамоту Ивана IV посадским людям Соли Переяславской от 11 Августа 1555 года (А.С.Шумаков. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 1895. С. 110-113). - Н.Носов.

140. Носов Н.Е. Становление. С. 377-379.

141. ПСРЛ. Т. XIII. С. 267-268.

142. Цитируется по: Макарий (Веретенников), Архимандрит. Жизнь и труды Святителя Макария, Митрополита Московского и всея Руси. М., 2002. С. 429-430. Курсив мой. - Л.Б.

143. Города феодальной России. С. 126.

144. Альшиц Д.Н. Начало Самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Л., 1988. С. 52.

145. Там же.

147. Носов Н.Е. Становление. С. 526.

148. ПСРЛ. Т. XIII. С. 268.

149. Носов Н.Е. Становление. С. 380-381.

151. Носов Н.Е. Становление. С. 384.

152. Города феодальной России. С. 133-134.

153. ПСРЛ. Т. XIII, с. 270-271.

154. Носов Н.Е. Становление. С. 383.

155. Носов Н.Е. Становление. С. 421.

156. Носов Н.Е. Становление. С. 394. РГАДА, Боярские и городовые книги. Ф. 137.

157. ПРП. С. 221.

161. ПРП. С. 197-198.

163. ПРП. С. 220-221.

164. Морякова О.В. Система местного управления России при Николае I. МГУ, 1998. С. 32.

165. Полный Церковно-Славянский Словарь с внесением в него важнейших древне-русских слов и выражений. Составил Священник Григорий Дьяченко. М., 1898. С. 563. (Репринт, М., 1993).

166. Самойлова Т.Е., Панова Т.Д. Усыпальница Царя Ивана Грозного. М., 2004, С. 53-54. Выделено мной. - Л.Б.

Сегодня трудно представить изучение университетского курса 'Отечественной истории' без работ В.О. Ключевского. За Василием Осиповичем Ключевским современники закрепили репутацию глубокого исследователя, блестящего лектора, неподражаемого мастера художественного слова.

Сочетание всех трех дарований в одном лице - явление исключительное, пожалуй, даже - уникальное.

Выдающийся русский историк, ученик С. М. Соловьева, академик (1900), почетный академик Петербургской Академии Наук (1908), В.О. Ключевский в 1856 - 1860 гг. учился в пензенской духовной семинарии, в 1861 - 1865 гг. - на историко-филологическом факультете Московского университета. По окончании университета он был оставлен на кафедре 'для подготовки к профессорскому званию'. А в 1871 В.О. Ключевский впервые вступил на преподавательскую кафедру, начав читать лекции по русской истории на церковно-историческом отделении Московской духовной академии (расстался с ней только в 1906 г.). С 1879 по 1911 гг., сменив на кафедре своего учителя С.М. Соловьева, В.О. Ключевский читал курс русской истории в Московском университете. Кроме того, он 16 лет читал лекции в Александровском военном училище, столько же лет - на Высших женских курсах Герье и 10 лет - в Московском училище живописи и ваяния. Какая разная слушательская аудитория! Читая курсы, надо было постоянно учитывать разные профессиональные интересы будущих военных, будущих деятелей культуры и искусства, будущих служителей религиозного культа… За этим стоял ежедневный напряженный труд преподавателя.

29 октября 1910 г. В.О. Ключевский прочел свою последнюю лекцию. Если суммировать общее время, проведенное за кафедрой всех учебных заведений, то общий педагогический стаж Василия Осиповича составит 108 лет. Подобного потолка не достигал ни один его современник. 'Я так и умру, как моллюск, приросший к кафедре', - говорил Ключевский.

Итак, 108 лет педагогического стажа! Как переносил такую нагрузку Василий Осипович? Как сочетались все эти лекции, поездки в вагоне третьего класса в Сергиев-Посад (для чтения лекций в духовной академии), где он еженедельно по два дня жил в 50-копеечном гостиничном номере, с неустанной творческой работой - написанием научных статей, составлением специальных курсов, участием в заседаниях ученых советов и научных обществ?

Широко известна популярность лекций В.О. Ключевского. 'К Ключевскому влекли необыкновенная сила его ума и остроумия и яркая красота его языка и речи. Когда он говорил свои обдуманные и даже, казалось, заученные лекции и доклады, невозможно было оторвать внимание от его фразы и отвести глаз от его сосредоточенного лица. Властная мощь его неторопливо действовавшей логики подчиняла ему ваш ум, художественная картинность изложения пленяла душу, а неожиданные вспышки едкого и оригинального юмора, вызывал неудержимую улыбку, недолго западали в вашу память'. Этот отзыв принадлежит одному из ведущих отечественных историков - С.Ф. Платонову.

'Лёгкое дело - тяжело писать и говорить, но легко писать и делать - тяжелое дело…', - таков один из афоризмов, сформулированных Василием Осиповичем. А другой афоризм гласил: 'Кто не способен работать по 16 часов в сутки, тот не имел права родиться и должен быть устранён из жизни как узурпатор бытия'.

Безусловно, успехи В.О. Ключевского в науке и лекторском мастерстве во многом определялись напряженной, строго расписанной ежедневной работой. Колоссальная работоспособность была присуща ему в течение всей его жизни.

И ещё. В основе высокой творческой продуктивности В.О. Ключевского лежала неординарная для простого смертного память, хранившая множество деталей и мелочей, удержать которые человек с обычной головой не в состоянии.

'Главные биографические факты - книги, важнейшие события - мысли'. Так в афоризме В.О. Ключевский определил жизненное кредо ученого и всегда следовал ему. После окончания университета он в течение 6 лет работал над магистерской диссертацией 'Древнерусское житие святых как исторический источник', проделав поистине титаническую работу, изучая документы, хранящиеся в Синодальной библиотеке и монастырских архивах. В 1871г. диссертация В.О. Ключевского была издана, а в 1872г. успешно защищена.

В 1872г. он приступил к подготовке докторской диссертации по теме 'Боярская дума Древней Руси', которая заняла у него 10 лет. Это был капитальный исследовательский труд, блестяще защищённый в 1882г. в Московском университете.

Через несколько лет, в 1899г. В.О. Ключевский опубликовал 'Краткое пособие по русской истории', которое стало фактическим учебником для гимназий; выпустил третье издание 'Боярской думы' (1902). Ключевский широко известен лекционным 'Курсом русской истории', впервые увидевшим свет в 1902г. (впоследствии неоднократно переиздававшимся на многих европейских языках). Им были прочитаны и изданы спецкурсы: 'Методология русской истории', 'Терминология русской истории', 'История сословий в России', 'Источники русской истории', цикл лекций по русской историографии и т.д.

Под наблюдением В.О. Ключевского шесть его учеников издали свои монографии и защитили магистрические диссертации.

На рубеже 80 - 90-х годов XX столетия осуществлено издание сочинений В.О. Ключевского в 9-ти томах, в которое включены 'Курс русской истории', специальные курсы, читавшиеся В.О. Ключевским в Московском университете, основные статьи, рецензии, дневники, переписка.

Доктор исторических наук, Профессор О.П.Еланцева

Научная задача изучения местной истории. - Исторический процесс. - История культуры или цивилизации. - Историческая социология. - Две точки зрения в историческом изучении - культурно- историческая и социологическая. - Методологическое удобство и дидактическая целесообразность второй из них в изучении местной истории. - Схема социально-исторического процесса. - Значение местных и временных сочетаний общественных элементов в историческом изучении. Методологические удобства изучения русской истории с этой точки зрения.

Вы прослушали уже несколько курсов по всеобщей истории, познакомились с задачами и приёмами университетского изучения этой науки. Начиная курс русской истории, я предпошлю ему несколько самых общих элементарных соображений, цель которых - связать сделанные вами наблюдения и вынесенные впечатления по всеобщей истории с задачей и приёмами отдельного изучения истории России.

Читайте также: