Что такое исключительная зона чем ее правовой режим отличается от режима открытого моря

Обновлено: 28.06.2024

Правовой режим прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и континентального шельфа регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и другими международными актами, а также национальным законодательством. Так в России действуют Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах,территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", Федеральный закон от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации".

Прилежащая зона включает воды, примыкающие к территориальным водам и совместно с ними имеющие ширину не более 24 морских миль, в пределах которых прибрежное государство осуществляет контроль, необходимый: а) для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, санитарных или иммиграционных законов в пределах его территории или территориальных вод; б) для наказания за нарушения вышеупомянутых законов и правил в пределах его территории или территориальных вод (Конвенция ООН по морскому праву, статья 33).

В современном международном праве известны следующие виды прилежащих зон:

♦ таможенная, устанавливаемая в целях борьбы с контрабандой;

♦ фискальная, устанавливаемая в целях предотвращения нарушения финансовых правил;

♦ иммиграционная, предназначенная для контроля за соблюдением законов в отношении въезда и выезда иностранцев;

♦ санитарная, служащая предотвращению распространения через морские границы эпидемий и различных инфекционных заболеваний;

♦ зоны уголовной и гражданской юрисдикции, предназначенные для задержания нарушителей за правонарушения, оговоренные уголовным и гражданским законодательством прибрежного государства.

Прилежащие зоны не входят в состав государственной территории. Суверенитет прибрежного государства на них не распространяется. Этим прилежащие зоны отличаются от территориального моря. Отличие заключается еще и в том, что в прилежащей зоне прибрежное государство пользуется лишь ограниченной юрисдикцией, распространяющейся на выполнение специальных задач. Если, например, прилежащая зона установлена только в целях таможенного надзора, то прибрежное государство не вправе осуществлять в ней санитарный или иной контроль.

Прилежащая зона относится к районам открытого моря, так как она расположена за пределами территориальных вод. Прибрежное государство осуществляет в ней лишь целенаправленный контроль, что отличает прилежащую зону от других районов открытого моря.

Исключительная экономическая зона - морской пояс, примыкающий к территориальному морю прибрежного государства, установленный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года шириной не более 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море, и в котором прибрежное государство осуществляет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, а также юрисдикцию в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений; морских научных исследований; защиты и сохранения морской среды.

Осуществляя указанные права, прибрежное государство обязано должным образом учитывать права других государств в исключительной экономической зоне.

Главная особенность режима исключительной экономической зоны состоит в том, что здесь права и юрисдикция прибрежного государства, а также права и свободы других государств установлены строго и определенно только соответствующими положениями Конвенции 1982 года. Поэтому было бы ошибочно считать, что режим исключительной экономической зоны может устанавливаться прибрежным государством по своему усмотрению.

Характерные особенности правового режима исключительной экономической зоны следующие.

Во-первых, исключительная экономическая зона находится за пределами территории какого-либо государства, на нее не распространяется суверенитет последнего. Права прибрежного государства носят здесь исключительно ограниченный характер.

Во-вторых, исключительная экономическая зона возникла как результат компромисса, к которому пришли государства в ходе подготовки и проведения III Конференции ООН по морскому праву. Это был компромисс между государствами, претендовавшими на значительно большую ширину территориального моря, чем 12 морских миль (до 200 морских миль), и странами, которые, будучи заинтересованными в обеспечении многосторонней морской деятельности, возражали против такого расширения территориальных пределов суверенитета прибрежных государств. Отсюда следует, что, во-первых, прибрежное государство обладает в исключительной экономической зоне не суверенитетом, а суверенными правами, то есть правами, установленными в строго определенных целях и четко ограниченном объеме. Во-вторых, суверенные права установлены лишь в целях разведки, разработки и сохранения живых и неживых природных ресурсов. Это означает, в частности, что прибрежные государства осуществляют суверенные права в отношении всех рыбных ресурсов, включая прикрепленные к морскому дну (например, отряд ракообразных), минеральных ресурсов - нефти, газа и др., а также энергии, исходящей в силу использования течений, ветра и воды. В-третьих, указанные права носят исключительный характер: никакое другое государство не вправе без согласия прибрежного государства осуществлять подобную деятельность в исключительной экономической зоне последнего.

Точно такой же исключительный характер носит предусмотренная Конвенцией юрисдикция прибрежного государства в исключительной экономической зоне.

Только прибрежное государство вправе осуществлять юрисдикцию в связи с какими-либо нарушениями в сфере защиты морской среды. Только прибрежное государство вправе разрешать морские научные исследования в его исключительной экономической зоне.

Несмотря на полное признание суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств в исключительной экономической зоне, другие государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря, относящимися к этим свободам, таким, как связанные с эксплуатацией судов, летательных аппаратов и подводных кабелей и трубопроводов, и совместимыми с другими положениями настоящей Конвенции.

Континентальный шельф. В настоящее время по самым различным оценкам около трети мировой добычи нефти и газа приходится на континентальный шельф. Именно здесь открываются самые крупные месторождения.

Согласно Конвенции о континентальном шельфе 1958 года под континентальным шельфом понимаются поверхность и недра морского дна подводных районов, примыкающих к берегу за пределами территориальных вод до глубины в 200 м или за этими пределами до такого места, до которого глубина покрывающих вод позволяет разработку естественных богатств, а также поверхность и недра подводных районов, примыкающих к берегам островов.

Конвенция 1958 года устанавливает два критерия для определения внешней границы континентального шельфа:

1) глубина (200 м);

2) техническая доступность (так называемый критерий эксплуатабельности).

В Конвенцию 1982 года практически без изменений вошли положения Конвенции 1958 года о континентальном шельфе, определяющие характер суверенных прав государств на континентальный шельф в целях его разведки и разработки.

Прибрежные государства обладают суверенными правами в целях разведки и разработки природных ресурсов континентального шельфа. Эти права являются исключительными: если прибрежное государство не осваивает континентальный шельф, то другое государство не может этого делать без его согласия. Следовательно, суверенные права прибрежного государства на континентальный шельф уже суверенитета государств на территориальные воды и их недра, являющиеся частью государственной территории.

Прибрежное государство обладает исключительным правом разрешать и регулировать бурильные работы на континентальном шельфе (Конвенция ООН по морскому праву, статья 81); все государства имеют право прокладывать подводные кабели и трубопроводы на континентальном шельфе в соответствии с положениями Конвенции 1982 года; прибрежное государство имеет исключительное право сооружать искусственные острова, установки и сооружения, необходимые для разведки и разработки континентального шельфа; оно имеет также право разрешать, регулировать и проводить морские научные исследования на своем континентальном шельфе; права прибрежного государства не затрагивают правового статуса воздушного пространства над этими водами и, следовательно, никак не влияют на режим судоходства и воздушной навигации.

Конвенция ООН в статье 55 определяет современное явление в международном морском праве, вошедшее в действительность под названием "исключительная экономическая зона".

Объяснение термина

Понятие исключительной экономической зоны считается новеллой в международном праве. Термин и его объяснение были сформулированы на третьей конференции ООН по морскому праву в 1982 году. Положения Конвенции положили начало формированию целого пакета документов на международном уровне.

Исключительная экономическая зона – это прилегающий к территориальному морю участок водного пространства, на который распространён специальный правовой режим. В диапазон распространения юрисдикции входят дно, его недра и воды. Нововведённое понятие стало компромиссом между различными мнениями о разделении пространства.

Ширина зоны

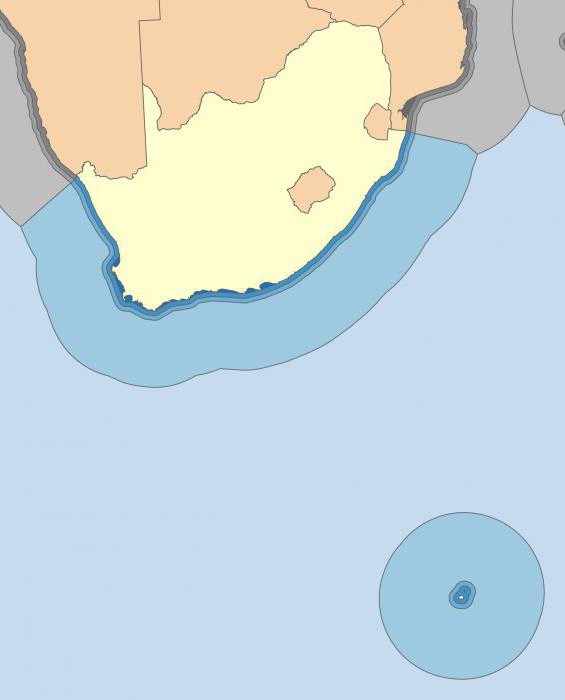

Конвенция определила пределы участка. Принято, что ширина исключительной экономической зоны не может быть больше двухсот морских миль. Это примерно триста семьдесят километров. Отсчёт ведётся от исходных линий, которые являются началом для определения ширины его территориального моря.

Решение Конвенции ООН претворяется в жизнь. На сегодня более ста государств мира определили пределы исключительной экономической зоны в двести миль.

Правовой порядок на территории

Прибрежное государство компетентно реализовывать правовой режим исключительной экономической зоны.

- Проводить мероприятия, направленные на сохранение и защиту среды моря.

- Осуществлять научные исследования морских глубин.

- Создавать сооружения и установки, основывать искусственные острова, пользоваться своими конструкциями.

В то же время уголовная компетенция прибрежного государства ограничена. Оно вправе осуществлять инспекцию, досмотр, в случае необходимости судебное разбирательство или арест. В случае задержания иностранного судна соответствующему государству сообщается о принятых мерах через специальные каналы связи. Наказанием не может стать тюремное заключение экипажа или другая форма наказания его членов. После внесения оговорённой суммы залога или другого материального обеспечения арестованное судно с экипажем немедленно освобождается. Иное развитие событий должно быть утверждено в договоре между государствами.

Полномочия прибрежного государства

Международное право закрепило суверенные права государства в этой экономической части моря. К ним относятся:

- исследование, эксплуатация и сохранение неживых и живых запасов моря;

- регулирование запасов;

- использование зоны в экономических целях (в частности, получение энергии через применение силы течений, ветра или воды);

- установление правил получения лицензий, места и времени лова, сбор налогов;

- осуществление юрисдикции на искусственных островах, сооружениях и установках.

Требования к другим государствам

Исключительная экономическая зона находится в пользовании других государств. Они могут получать пользу в рамках международного права. Все страны беспрепятственно осуществляют авиаперелёты в воздушном пространстве над морем. Нет ограничений в свободе судоходства. Государства ведут прокладку трубопроводов или подводных кабелей.

Все страны должны придерживаться юридических норм, установленных прибрежным государством. Они обязаны подчиняться его законам, выполнять правила, считаться с его правами и обязанностями.

История возникновения термина

Определением территории, попадающей под власть прибрежного государства, стали заниматься в восемнадцатом веке. Первоначально морская граница проводилась по видимой с берега линии горизонта. Позднее стали практиковать способ при помощи дальнобойного берегового оружия. Все точки района могли достать его ядра. Прогресс в вооружении увеличивал дальность обстрела, что приводило к расширению прибрежной области. По среднему показателю расстояние полёта ядра равнялось трём милям (одна миля - это тысяча восемьсот пятьдесят два метра). Соответственно, подвластная акватория составляла пять с половиной километров.

В конце девятнадцатого века дальнобойность артиллерии увеличилась до двадцати километров. Англия объявила таможенной зоной двенадцать миль прилегающего морского пространства. Последовали её примеру США, Франция и Россия. До принятия в 1982 году Конвенции ООН страны устанавливали контроль над акваториями по своим правилам. Например, Мадагаскар, Камерун считали своими водами участок в пятьдесят миль, а Перу, Чили, Никарагуа и Эквадор – в двести миль. Лишь в декабре 1982 года в городе Монтего-Бей (государство Ямайка) принято обозначение "исключительная экономическая зона". Конвенция о морском праве начала действовать с 1994 года. В России решение приобрело юридическую силу в 1997 году.

Дополнительные нововведения в морском праве

Кроме понятия "исключительная экономическая зона", были разработаны и утверждены дополнительные термины в морском праве. Они дополняют ключевое название, но различаются по правовому режиму. К ним относятся словосочетания: внутренние и морские воды, международный район морского дна и международные проливы, континентальный шельф и открытое море, прилежащая зона и территориальное море.

Внутренние воды продолжают территорию конкретного государства. Сюда относятся водоёмы, со всех сторон окружённые берегами этого государства, морские бухты и заливы, акватории портов. Исторические воды входят в состав внутренних вод. Историческая традиция, например, считает внутренними водами России залив Петра Великого, территорией Канады - Гудзонов залив.

Территориальное море располагается вдоль берега государства и подчинено его власти. Ширина района составляет двенадцать миль. Оно относится к территории государства. Иностранным военным судам предоставляется возможность мирного прохода по обозначенному району.

Прилежащая зона открытого моря примыкает к территориальному морю и имеет ширину не более двухсот миль. Прибрежное государство самостоятельно принимает решения о разработке и эксплуатации природных запасов. Оно может запрещать или дозволять создание искусственных островов и сооружений. Направлять силы для определения зоны безопасности вокруг них. Только с разрешения правительства проводятся морские исследования. Всем иным государствам предоставляется свобода судоходства по морю и полётов в воздушном пространстве над ним. При прокладке трубопроводов или подводных кабелей другие страны обязаны учитывать суверенные свободы прибрежного государства. В использовании ресурсов экономической зоны участвуют страны, не имеющие выхода к морю, после согласования условий с прибрежным государством.

Континентальный шельф

Режим исключительной экономической зоны касается морского дна и его недр. В статье 76 дано определение понятия. Континентальный шельф - это часть материковой территории, затопленная морем. Он состоит из морского дна и недр подводных районов. Его ширина равняется подводным окраинам материка или двумстам милям от исходных линий. Прибрежное государство распространяет над шельфом суверенные права. Но не затрагивают статуса воздушного пространства над ним и покрывающих его вод.

Прибрежное государство может разрабатывать его природные ресурсы. Морское дно и недра шельфа богаты минеральными и другими неживыми резервами. Неподвижно сидящие на время промыслового развития организмы, передвигающиеся только по дну живые биологические виды также составляют природные запасы района.

В случае когда на континентальный шельф претендует несколько государств, у которых берега располагаются напротив друг друга, требуется подписание соглашения между странами. При отсутствии такого договора раздел морского дна производится по правилу равного расстояния от исходных линий.

За линией континентального шельфа расположена территория, получившая статус международного морского дна. Никакое государство не может посягать на его суверенитет, ресурсами пространства владеет всё человечество.

Открытое море

Вся территория моря за границами территориального ограничения прибрежных государств называется открытым морем. Оно предназначено для всех государств, неважно, имеет оно выход к морю или нет. Никакой стране не разрешается подчинять себе какой-либо участок водного пространства. Оно открыто для мирных целей.

В статье 87 Конвенции ООН определены свободы открытого моря: право беспрепятственных полётов, судоходства, рыболовства, научных исследований, право возводить острова и сооружения, прокладывать трубопроводы и кабели. Единственное ограничение – возможность других государств использовать предоставленные свободы.

Важную роль в мореплавании играют проливы. Выделяется четыре их вида:

- между открытым морем и экономической зоной;

- между территориальным морем государства и открытым морем;

- между континентальной зоной прибрежного государства и островом;

- со специальным правовым режимом (Черноморский, Балтийский пролив).

Статус исключительной экономической зоны в России

В законе определён порядок выполнения его положений. Обязанность охранять зону возложена на пограничные службы, таможню и органы власти по защите окружающей среды на федеральном уровне. Должностные лица этих служб могут останавливать и досматривать суда - как российские, так и иностранные. Они вправе осматривать возведённые острова, сооружённые установки на территории зоны.

Возникающие споры между Россией и другими государствами разрешаются с использованием положений международного права.

Исключи́тельная экономи́ческая зона — район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий.

Государство в своей исключительной экономической зоне имеет исключительное право:

- на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах

- юрисдикцию в отношении

- создания и использования искусственных островов, установок и сооружений

- морских научных исследований

- защиты и сохранения морской среды

Права и обязанности других государств в исключительной экономической зоне:

- В исключительной экономической зоне все государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря

- Государства при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей в исключительной экономической зоне должным образом учитывают права и обязанности прибрежного государства и соблюдают законы и правила, принятые прибрежным государством

![]()

![]()

![]()

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое "Исключительная экономическая зона" в других словарях:

Исключительная экономическая зона РФ — морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным федеральными законами, международными договорами РФ и нормами международного права. Определение исключительной… … Финансовый словарь

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА — 200мильная полоса открытого моря, которая прилегает к территориальным водам, где только прибрежное государство может устанавливать предусмотренный Конвенцией ООН по морскому праву особый правовой режим. тж. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА … Юридическая энциклопедия

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА — морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным Законом Об исключительной экономической зоне Российской Федерации от 17 декабря 1998 г. и нормами международного права … Юридический словарь

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА — Прилегающая к территории полоса открытого моря шириной в 200 морских миль, в которой только прибрежное государство имеет право устанавливать особый правовой режим, предусмотренный конвенцией ООН. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б..… … Экономический словарь

Исключительная экономическая зона рф — (англ. exclusieve/exceptional economic zone of RF) по законодательству РФ морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным ФЗ «Об исключительной экономической зоне… … Энциклопедия права

Исключительная экономическая зона РФ — 1. Исключительная экономическая зона Российской Федерации (далее также исключительная экономическая зона) морской район, находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации (далее территориальное море) и прилегающий к нему, с… … Официальная терминология

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА — 200 мильная (365 км) полоса открытого моря, которая прилегает к территориальным водам, где только прибрежное государство может устанавливать предусмотренный Конвенцией ООН по морскому праву особый правовой режим. См. т.ж. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА … Энциклопедический словарь экономики и права

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ — это зона, установленная в морских районах, находящихся за пределами территориальных вод (территориального моря) РФ, и прилегающих к ним районах, включая районы вокруг принадлежащих России островов. Внешняя граница И. э. з. находится на расстоянии … Словарь-справочник уголовного права

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА — морской район, находящийся за пределами территориальных вод (территориального моря) РФ, включая районы вокруг принадлежащих РФ островов. Внешняя граница И.э.з. находится на расстоянии 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что… … Энциклопедия юриста

исключительная экономическая зона — морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным Законом Об исключительной экономической зоне Российской Федерации от 17 декабря 1998 г. и нормами международного права … Большой юридический словарь

Правовой режим прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и континентального шельфа регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и другими международными актами, а также национальным законодательством. Так в России действуют Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах,территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", Федеральный закон от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации".

Прилежащая зона включает воды, примыкающие к территориальным водам и совместно с ними имеющие ширину не более 24 морских миль, в пределах которых прибрежное государство осуществляет контроль, необходимый: а) для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, санитарных или иммиграционных законов в пределах его территории или территориальных вод; б) для наказания за нарушения вышеупомянутых законов и правил в пределах его территории или территориальных вод (Конвенция ООН по морскому праву, статья 33).

В современном международном праве известны следующие виды прилежащих зон:

♦ таможенная, устанавливаемая в целях борьбы с контрабандой;

♦ фискальная, устанавливаемая в целях предотвращения нарушения финансовых правил;

♦ иммиграционная, предназначенная для контроля за соблюдением законов в отношении въезда и выезда иностранцев;

♦ санитарная, служащая предотвращению распространения через морские границы эпидемий и различных инфекционных заболеваний;

♦ зоны уголовной и гражданской юрисдикции, предназначенные для задержания нарушителей за правонарушения, оговоренные уголовным и гражданским законодательством прибрежного государства.

Прилежащие зоны не входят в состав государственной территории. Суверенитет прибрежного государства на них не распространяется. Этим прилежащие зоны отличаются от территориального моря. Отличие заключается еще и в том, что в прилежащей зоне прибрежное государство пользуется лишь ограниченной юрисдикцией, распространяющейся на выполнение специальных задач. Если, например, прилежащая зона установлена только в целях таможенного надзора, то прибрежное государство не вправе осуществлять в ней санитарный или иной контроль.

Прилежащая зона относится к районам открытого моря, так как она расположена за пределами территориальных вод. Прибрежное государство осуществляет в ней лишь целенаправленный контроль, что отличает прилежащую зону от других районов открытого моря.

Исключительная экономическая зона - морской пояс, примыкающий к территориальному морю прибрежного государства, установленный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года шириной не более 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море, и в котором прибрежное государство осуществляет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, а также юрисдикцию в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений; морских научных исследований; защиты и сохранения морской среды.

Осуществляя указанные права, прибрежное государство обязано должным образом учитывать права других государств в исключительной экономической зоне.

Главная особенность режима исключительной экономической зоны состоит в том, что здесь права и юрисдикция прибрежного государства, а также права и свободы других государств установлены строго и определенно только соответствующими положениями Конвенции 1982 года. Поэтому было бы ошибочно считать, что режим исключительной экономической зоны может устанавливаться прибрежным государством по своему усмотрению.

Характерные особенности правового режима исключительной экономической зоны следующие.

Во-первых, исключительная экономическая зона находится за пределами территории какого-либо государства, на нее не распространяется суверенитет последнего. Права прибрежного государства носят здесь исключительно ограниченный характер.

Во-вторых, исключительная экономическая зона возникла как результат компромисса, к которому пришли государства в ходе подготовки и проведения III Конференции ООН по морскому праву. Это был компромисс между государствами, претендовавшими на значительно большую ширину территориального моря, чем 12 морских миль (до 200 морских миль), и странами, которые, будучи заинтересованными в обеспечении многосторонней морской деятельности, возражали против такого расширения территориальных пределов суверенитета прибрежных государств. Отсюда следует, что, во-первых, прибрежное государство обладает в исключительной экономической зоне не суверенитетом, а суверенными правами, то есть правами, установленными в строго определенных целях и четко ограниченном объеме. Во-вторых, суверенные права установлены лишь в целях разведки, разработки и сохранения живых и неживых природных ресурсов. Это означает, в частности, что прибрежные государства осуществляют суверенные права в отношении всех рыбных ресурсов, включая прикрепленные к морскому дну (например, отряд ракообразных), минеральных ресурсов - нефти, газа и др., а также энергии, исходящей в силу использования течений, ветра и воды. В-третьих, указанные права носят исключительный характер: никакое другое государство не вправе без согласия прибрежного государства осуществлять подобную деятельность в исключительной экономической зоне последнего.

Точно такой же исключительный характер носит предусмотренная Конвенцией юрисдикция прибрежного государства в исключительной экономической зоне.

Только прибрежное государство вправе осуществлять юрисдикцию в связи с какими-либо нарушениями в сфере защиты морской среды. Только прибрежное государство вправе разрешать морские научные исследования в его исключительной экономической зоне.

Несмотря на полное признание суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств в исключительной экономической зоне, другие государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря, относящимися к этим свободам, таким, как связанные с эксплуатацией судов, летательных аппаратов и подводных кабелей и трубопроводов, и совместимыми с другими положениями настоящей Конвенции.

Континентальный шельф. В настоящее время по самым различным оценкам около трети мировой добычи нефти и газа приходится на континентальный шельф. Именно здесь открываются самые крупные месторождения.

Согласно Конвенции о континентальном шельфе 1958 года под континентальным шельфом понимаются поверхность и недра морского дна подводных районов, примыкающих к берегу за пределами территориальных вод до глубины в 200 м или за этими пределами до такого места, до которого глубина покрывающих вод позволяет разработку естественных богатств, а также поверхность и недра подводных районов, примыкающих к берегам островов.

Конвенция 1958 года устанавливает два критерия для определения внешней границы континентального шельфа:

1) глубина (200 м);

2) техническая доступность (так называемый критерий эксплуатабельности).

В Конвенцию 1982 года практически без изменений вошли положения Конвенции 1958 года о континентальном шельфе, определяющие характер суверенных прав государств на континентальный шельф в целях его разведки и разработки.

Прибрежные государства обладают суверенными правами в целях разведки и разработки природных ресурсов континентального шельфа. Эти права являются исключительными: если прибрежное государство не осваивает континентальный шельф, то другое государство не может этого делать без его согласия. Следовательно, суверенные права прибрежного государства на континентальный шельф уже суверенитета государств на территориальные воды и их недра, являющиеся частью государственной территории.

Прибрежное государство обладает исключительным правом разрешать и регулировать бурильные работы на континентальном шельфе (Конвенция ООН по морскому праву, статья 81); все государства имеют право прокладывать подводные кабели и трубопроводы на континентальном шельфе в соответствии с положениями Конвенции 1982 года; прибрежное государство имеет исключительное право сооружать искусственные острова, установки и сооружения, необходимые для разведки и разработки континентального шельфа; оно имеет также право разрешать, регулировать и проводить морские научные исследования на своем континентальном шельфе; права прибрежного государства не затрагивают правового статуса воздушного пространства над этими водами и, следовательно, никак не влияют на режим судоходства и воздушной навигации.

Читайте также: