Что применяют для предотвращения угона рельсов относительно шпал

Обновлено: 01.06.2024

Угоном пути называют продольное перемещение рельсов относительно шпал или рельсов со шпалами относительно балласта. Угон вызывает либо слитые, либо сильно растянутые зазоры в стыках, перекашивает шпалы и смещает их на менее уплотненный балласт. Слитые зазоры могут привести к выбросу пути. Если путь недостаточно закреплен от угона, то неизбежно значительное повышение расходов на текущее содержание пути, на исправление последствий угона.

Есть несколько причин угона. При движении колес экипажей в заторможенном состоянии на рельсы передаются значительные продольные силы. При качении колес рельсы изгибаются, в процессе этого изгиба они проползают над шпалами. Такое проползание возможно лишь при рельсах, слабо сопротивляющихся продольному сдвигу, т. е. при недобитых костылях или ослабленных клеммных болтах на железобетонных шпалах, и неработающих противоугонах на деревянных шпалах. Особое значение в угоне рельсов имеют температурные изменения длины рельсов в сочетании с воздействием поездов. Рельс, лежащий в пути, нагревается. При этом он стремится удлиниться в обе стороны, но вначале накопленных температурных сил может не хватить для того, чтобы преодолеть силы сопротивления в накладках и на шпалах. Когда же на один из концов рельса вступит колесо, внезапный удар поможет рельсу преодолеть сопротивление, и он удлинится, причем только вперед, одним из своих концов, потому что другой мгновенно прижимается колесом. Если при последующем остывании рельса произойдет его постепенное равномерное укорочение (от концов к середине), то в итоге суточного цикла изменения температуры рельс окажется угнанным вперед на половину своего удлинения. Плети бесстыкового пути, лежащие внутри колеи, до укладки в путь могут постепенно угоняться даже при отсутствии поездной нагрузки на них, если они не закреплены.

Величина угона зависит от нагрузки от колесной пары на рельсы, типа тележек, грузонапряженности. Так, под восьми- и шестиосными полувагонами угон больше, чем под четырехосными. Локомотивы угоняют путь назад, а вагоны - вперед. Но вагонов гораздо больше, чем локомотивов, поэтому, как правило, путь угоняется вперед, а на однопутных участках - в направлении грузового движения.

При раздельных скреплениях достигается сильное прижатие рельсов к шпалам, не допускающее угона пути. При существующих стандартных костыльных промежуточных скреплениях на пути с деревянными шпалами приходится ставить на подошвы рельсов специальные противоугоны, которые упираются в шпалы и предотвращают угон.

В прежние годы применялись клиновые противоугоны системы Шестопалова или Истомина. Обладая большой силой сопротивления сдвигу вдоль рельса (20 - 30 кН), такие противоугоны требовали упора в несколько шпал (так как одна шпала сопротивляется сдвигу вдоль пути с ' силой 8 - 10 кН на щебне и 6 кН на песке). С этой целью ставились распорки между шпалами (3 пары на щебне и 4 пары на песке). Сейчас такие противоугоны можно встретить лишь на рельсах старых типов.

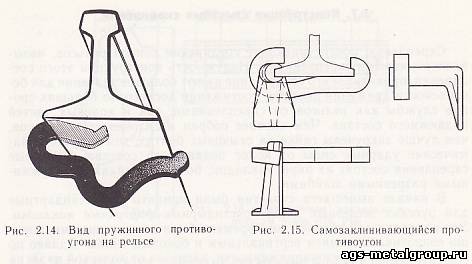

Для современных типов рельсов применяются пружинные противоугоны (рис. 2.14). Их масса соответственно типам рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 составляет 1,41; 1,36; 1,22; 1,13 кг. Сопротивление противоугона продольному скольжению по рельсам по техническим условиям на их приемку должно быть после пятикратной постановки и снятия не менее 8 кН. Каждый противоугон ставят на подошву рельса так, чтобы зуб был с наружной стороны рельса.

Число противоугонов, которое устанавливают на рельсы, зависит от грузонапряженности линии, типа подвижного состава, длины рельсов, значения тормозных и нетормозных участков, однопутных или двухпутных линий и т. д. Схемы закрепления пути от угона для разных условий приводятся в Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути. Наименьшее число пар противоугонов при рельсах длиной 25 м - 14, а наибольшее - 44. Обычно пружинные противоугоны размещают симметрично относительно середины рельса и ближе к ней, чтобы изменение его длины от температуры меньше нарушало плотность прилегания противоугона к шпале. На однопутных участках их упирают в шпалы с разных сторон относительно середины звена для того, чтобы препятствовать угону в любом направлении.

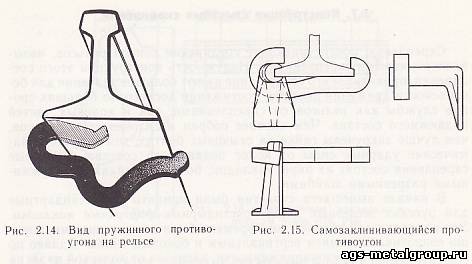

Наряду с применением промышленно изготавливаемых пружинных противоугонов устанавливаются противоугоны, изготавливаемые силами дистанционных и дорожных мастерских - это самозаклинивающиеся противоугоны (рис. 2.15). Такой противоугон состоит из скобы, надеваемой на подошву рельса, и клина, имеющего якорь, который упирается в шпалу. Самозаклинивающиеся противоугоны так же, как и пружинные, ставят без распорок. Клин размещается с внутренней стороны рельса. Масса такого противоугона в зависимости от типа рельса колеблется в пределах 1,43 - 2,30 кг. Подобные противоугоны позволяют увеличить сопротивление угону пути, однако требуют большего внимания при текущем содержании. На участках обращения тяжеловесных поездов ни пружинные, ни самозаклинивающиеся противоугоны не могут обеспечить стабилизации пути от угона. В настоящее время проводятся исследования по закреплению пути от угона в условиях обращения тяжеловесных поездов.

Угон пути — явление сложное. Причин, вызывающих угон, несколько. Из них наиболее существенными являются:

сопротивление движению колес подвижного состава по рельсам;

изгиб рельсов под движущейся нагрузкой;

торможение подвижного состава;

удары колес о рельсы в стыках.

Работа содержит 1 файл

УГОН ПУТИ И БОРЬБА С НИМ.docx

УГОН ПУТИ И БОРЬБА С НИМ

ПРИЧИНЫ УГОНА ПУТИ

Угоном пути называют продольное перемещение рельсов относительно шпал или рельсов со шпалами вместе относительно балластного слоя под действием сил от подвижного состава.

Угон пути — явление сложное. Причин, вызывающих угон, несколько. Из них наиболее существенными являются:

сопротивление движению колес подвижного состава по рельсам;

изгиб рельсов под движущейся нагрузкой;

торможение подвижного состава;

удары колес о рельсы в стыках.

Сопротивление движению подвижного состава по рельсам вызывается следующими факторами: трением осей в буксах, трением при качении колес по рельсам и скольжении их из-за конич-ности колес, наличием неровностей на поверхности качения рельсов и колес, дополнительным сопротивлением движению в кривых. При этом возникают продольные силы, действующие на рельс в направлении движения поезда. Эти силы равны силам указанного сопротивления. Если бы сопротивление рельсовых нитей перемещению их по шпалам было меньше сопротивления движению колес подвижного состава по рельсам, то поезд перемещался бы не по рельсам благодаря вращению колес, а вместе с рельсами по шпалам. Такое перемещение рельсов оказалось бы возможным, например, за счет зазоров в стыках при преодолении сопротивлений в стыковых накладках этому перемещению.

Таким образом, силы угона, зависящие от сопротивления движению ведомых колес поезда, равны силам этого сопротивления.

Сопротивление движению груженых вагонов больше, чем движению порожних. Поэтому на однопутных линиях происходит угон пути в направлении грузового движения поездов.

Если электровоз или тепловоз движется с работающими двигателями, то вследствие сцепления ведущих колес с рельсами непосредственно под локомотивом рельсы испытывают угоняющие силы в направлении, обратном направлению движения поезда.

Наблюдения за угоном рельсов под грузовыми поездами показывают, что небольшое смещение рельсов под локомотивом в обратную сторону полностью погашается уже под шестым — восьмым вагоном поезда, а все последующие вагоны смещают рельсы в направлении движения.

Изгиб рельсов под движущейся нагрузкой является основной причиной угона. При изгибе рельса в сечении под нагрузкой его нижние волокна растягиваются, верхние сжимаются, а сечения, находящиеся на некоторых расстояниях от колеса, поворачиваются так, что по отношению к незагруженному положению рельса нижние волокна оказываются передвинутыми вперед на некоторое значение Ах (рис. 1). Если колесо,

двигаясь, накатывается на это сечение и не дает ему возможности вернуться в исходное положение, то весь рельс за колесом подтягивается, а перед колесом продвигается вперед на Ах. Это может произойти лишь в том случае, если будут преодолены сопротивления этим перемещениям рельса. Одно отдельно взятое колесо обычно не может при своем движении переместить рельс. Если же движется большая группа колес, каждое из которых стремится это сделать, то такое продвижение может в ряде случаев осуществляться за счет продвижения рельсовой нити в сторону одного из стыков, обладающего наименьшим сопротивлением.

Торможение поездов также создает значительные дополнительные угоняющие силы, так как при гашении живой силы поезда трением прижатых к колесам колодок на путь передаются большие продольные силы, действующие в направлении движения поезда.

Удары колес о рельсы в стыках также способствуют угону пути. Вследствие того что концы рельсов в стыках, прогибаясь, образуют угол, колесо ударяет в поверхность принимающего конца рельса под некоторым, хотя и небольшим, углом к вертикали. Горизонтальные составляющие этих ударов тоже создают угоняю щую силу в направлении движения и тем большую, чем больше нагрузка от колес подвижного состава, чем больше проходит колес.

Угон проявляется обычно на горизонтальных площадках (особенно на спусках). Чем больше грузопоток, чем тяжелее поезда и выше нагрузки на оси, тем больше угон. Особенно велик угон на тормозных участках. На сильно угоняемых участках он достигает 300 мм и более за одно лето. В зимнее время угон почти прекращается благодаря увеличению сопротивления перемещению рельсов при низких температурах.

Угон чрезвычайно вреден для пути. Он непрерывно расстраивает путь. Интенсивный угон может вызвать 30—40% всех расходов по содержанию и ремонту пути. Рельсы сдвигаются со своих мест, увлекают за собой часть шпал, в том числе стыковых. Шпалы с уплотненных постелей перемещаются на менее плотный балласт и проседают. Образуются толчки, стыки расстраиваются, растут динамические взаимодействия пути и подвижного состава, путь, не защищенный против угона, разрушается. Поэтому угон пути совершенно недопустим.

МЕРЫ БОРЬБЫ С УГОНОМ ПУТИ

ДЛЯ БОРЬБЫ С УГОНОМ ПУТИ ПРИМЕНЯЕТЬСЯ РЯД МЕР.

Раздельные промежуточные скрепления с пружинящими элементами сами служат надежными противоугонами, и если поворот сечения рельса при его изгибах на Ах осуществляется за счет продольной упругой деформации скрепления, то перемещения рельсов относительно скреплений и, следовательно, угона рельсов не будет.

Раздельные скрепления типа Д2, КБ и ЖБ обеспечивают сильное прижатие рельсов клеммами и вертикальными болтами к подкладкам, что создает большое сопротивление продольным силам. Путь с раздельными промежуточными скреплениями специальными противоугонами, как правило, не закрепляется.

Постановка пути на щебень увеличивает сопротивление шпалы продольному перемещению. Опыт показывает, что при щебеночном балласте оно в 1,3 раза больше, чем при песчаном.

Увеличение количества шпал на 1 км и применение тяжелых шпал и монолитного (железобетонного) подрельсового основания также способствуют уменьшению угона пути.

Если конструкция промежуточных скреплений не обладает противоугонными свойствами (например, типовые костыльные скрепления нераздельного и смешанного типов), то для предотвращения угона рельсов относительно шпал применяют противоугоны. На отечественных дорогах на однопутных линиях, как правило, устанавливают только пружинные противоугоны. На двухпутных линиях наряду с пружинными применяют также самозаклиниваюoиеся противоугоны.

Пружинные противоугоны (рис. 2, а) изготовляют из горячекатаной углеродистой стали сечением 25X25 мм с закалкой в масле. Это наиболее простые и удобные в эксплуатации противоугоны. Достоинством их являются простота конструкции, одно-элементность и малая масса, которая для рельсов типа Р65 составляет 1,36 кг, Р50— 1,22 кг, Р43— 1,13 кг.

По техническим условиям на приемку пружинных противоуго-нов требуется, чтобы сопротивление скольжению вдоль рельса одного противоугона после пятикратной постановки и снятия его было не менее 7845 Н.

Пружинные противоугоны устанавливают на рельсы нижним выгибом впритык к шпалам, при этом каждая пара противоуго-нов включает в противоугонную систему одну шпалу (чтобы шпалы не перекашивались). На подошву рельсов пружинный противоугон устанавливают так, чтобы его зуб находился снаружи рельсовой колеи. При таком расположении противоугонов падающая с букс смазка не будет попадать под захваты противоугонов и тем самым уменьшать их сопротивление сдвигу.

Пружинный противоугон насаживают на рельс специальной лапой или легкими ударами молотка до тех пор, пока его зуб (реборда) не защелкнет подошву рельса. Снимают его той же лапой или несильными ударами молотка по зубу.

Правильно поставленный противоугон должен отвечать трем основным условиям: должен располагаться перпендикулярно продольной оси рельса; должен стоять вплотную к шпале; зуб противоугона должен защелкивать подошву. При установке противоугона нельзя наносить по нему чрезмерно сильных ударов, так как со временем может произойти ослабление пружинной скобы из-за уширения зева, которым скоба вхрдит на подошву рельса, что приведет к снижению сопротивления сдвигу противоугона вдоль пути.

При передаче противоугоном силы угона на шпалы при недостаточной площади упирания скоб в деревянные шпалы скобы врезаются в них и перетирают древесину при вертикальных колебаниях рельсов. В связи с этим разрабатывается и испытывается конструкция пружинного противоугона, который упирается не в шпалу, а в подкладку. Он передает силы угона на путевые подкладки. Но при этом через подкладки силы угона передаются на прикрепители, что способствует разработке отверстий для при-крепителей.

Самозаклинивающийся противоугон (рис. 2, б) состоит из узкой скобы и клина, имеющего на конце якорь (упор в виде лопатки) для передачи усилий на шпалу. Масса одного противоугона для рельсов Р75 и Р65 составляет 2,3 кг, Р43— 1,43 кг. Такие противоугоны изготовляют отдельно для левой и правой рельсовых нитей и ставят в путь клиньями внутрь колеи.

Изготовление самозаклинивающихся противоугонов в настоящее время сокращается, их все больше заменяют пружинными противоугонами.

Расстановка пружинных (рис. 3) и самозаклинивающихся противоугонов на 25-метровом рельсовом звене производится по определенной схеме парами. Количество противоугонов на звене зависит от грузонапряженности участка, тормозной он или нет, от вида балласта и колеблется от 14 до 44 пар. Количество пар противоугонов на каждом конкретном участке устанавливается проектом.

Противоугоны ставят в средней части звена. При таком расположении противоугонов температурные изменения длины рельса на отрезке между крайними противоугонами будут наименьшими. Следовательно, меньше нарушатся компактность и плотность противоугонных устройств.

Порядок размещения противоугонов следующий. На двухпутных линиях все противоугоны прижимают к шпалам с одной стороны, на однопутных — в разных направлениях от середины звена. Противоугоны встречного направления ставят с упором в разные шпалы. Постановка противоугонов к одной шпале с обеих сторон вызвала бы кантовку ее при изгибе рельсов под проходящей нагрузкой.

Шпаргалки по путям и путевому хозяйству - Теория угона пути и меры по его предупреждению

Теория угона пути и меры по его предупреждению

Угоном пути называют продольное перемещение рельсов относительно шпал или рельсов вместе со шпалами относительно балластного слоя под действием продольных сил. Угон — вредное явление в пути, он возникает из-за сопротивления движению колес подвижного состава, изгиба рельсов под поездами в шпальных ящиках, изменения длины рельсов под действием температурных сил, ударов колес о рельсы в стыках.

Чаще всего угон пути возникает на уклонах, тормозных участках. При этом образуются либо слитые, либо сильно растянутые зазоры в стыках. Появление этих неисправностей может привести в летний период к выбросу пути, а в зимний — к разрыву болтов в стыках. Кроме этого, могут происходить сдвиги шпал с уплотненных постелей, что приведет к образованию толчков, перекосов и просадок в пути. Это в конечномитоге значительно повышает расходы на текущее содержание пути, на исправление последствий угона.

Чтобы предотвратить воздействие продольных сил на рельсы и таким образом препятствовать угону пути, при нераздельном и смешанном скреплении ставят противоугоны. Уменьшение интенсивности угона пути достигается хорошим текущим содержанием, усилением мощности пути, за счет укладки тяжелых рельсов, постановки пути на щебень, увеличения числа шпал. Основным видом противоугона является пружинный (рис. 2.20, а), хотя в эксплуатации еще имеются и самозаклинивающиеся противоугоны (рис. 2.20, б).

Рис. 1. Противоугоны:а — пружинный; б — самозаклинивающийся;1 — скоба; 2 — клин; 3 — якорь клина; 4 — рельс. Наиболее широкое применение получили пружинные противоугоны, так как они состоят из одной детали — пружинной скобы. Среднее усилие сдвига противоугона вдоль подошвы рельса должно быть не менее 8 кН. Самозаклинивающиеся противоугоны состоят из двух частей: скобы и клина. Число противоугонов, которое устанавливают на рельсы, зависит от грузонапряженности линии, типа подвижного состава, типа рельсов и балласта, от того, однопутная это линия или двухпутная. Схемы закрепления пути от угона для различных условий приводятся в инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути. Наименьшее число пар противоугонов, которое требуется при рельсах длиной 25 м, — 14, а наибольшее — 44. Пружинные противоугоны ставят спе`циальными ключами, скоба должна упираться в шпалу. На однопутных участках их упирают в шпалы с разных сторон относительно середины звена для того, чтобы препятствовать угону в любом направлении.На раздельном, пружинном, скреплении противоугоны, как правило, не ставят. Эти виды скреплений создают достаточное сопротивление угону пути.

Бесстыковой путь

Бесстыковым рутем называется путь, длина которого более 250 м. Его получают путем сварки рельсов стандартной длины электроконтактным способом. В бесстыковом пути средняя часть рельсовых плетей при изменении температуры относительно температуры укладки не изменяет своей длины, смещаются только концы плетей. Бесстыковой путь начали укладывать с середины 50-х гг. Основными его преимуществами перед звеньевым путем являются следующие: уменьшение количества рельсовых стыков, что дает экономию металла (накладки, болты, гайки, шайбы, соединители); уменьшение выхода рельсов из строя из-за дефектов в стыках; сокращение работ по текущему содержанию пути примерно на 25 % из-за уменьшения стыков; увеличение срока службы ходовых частей подвижного состава, шпал, балласта; более комфортабельное нахождение пассажиров в пассажирских поездах; повышение надежности работы электрических рельсовых цепей. Основное отличие в работе бесстыкового пути от обычного звеньевого — наличие в рельсовых плетях значительных температурных напряжений. При повышении температуры рельсовых плетей по сравнению с температурой закрепления в них возникают продольные силы сжатия, которые могут создать выброс пути, а в некоторых случаях вызвать перенапряжение в головке рельса. При понижении температуры появляются растягивающие усилия, которые могут вызвать перенапряжение в подошве рельса или разрыв стыковых болтов. Для обеспечения нормальной работы бесстыкового пути, а следовательно, и безопасности движения поездов, необходимо учитывать эти особенности при его проектировании, укладке и эксплуатации. Чтобы не произошло выброса пути в летний период, закрепление плетей бесстыкового пути производится в определенный интервал температур, который определяется расчетом. Бесстыковой путь укладывается при любых температурах, но в последующем делается разрядка температурных напряжений, когда наступает расчетный интервал температур. При эксплуатации бесстыкового пути происходит изменение длины концевых участков рельсовых плетей, и для того чтобы дать возможность им удлиниться или укоротиться, между плетями укладывают уровнительные рельсы длиной 12,5 м с зазорами не больше 10 мм в количестве двух пар — при длине двух полуплетей менее 600 м; трех пар — при длине двух полуплетей более 600 м; четырех пар — при постановке в зоне уравнительных рельсов изолирующего стыка.При укладке бесстыкового пути необходимо соблюдать следующие требования:1. В плане путь укладывается в прямых и кривых участках пути радиусом не менее 350 м;2.балласт должен быть щебеночный, фракций 25—60 мм; ширина плеча балластной призмы не менее 25 см, а в кривых радиусом менее 600 м — не менее 35 см со стороны наружной нити, крутизна откосов призмы не более 1:1,5;3.шпалы должны быть железобетонные в количестве 1840 штук в прямых и кривых радиусом 1201 м и более и 2000 штук в кривых радиусом 1200 м и менее; 4.рельсы должны быть мощными, не ниже типа Р65; 5.земляное полотно не должно иметь деформаций и болезней; 6.на конце рельсовых плетей должны стоять шестидырные накладки длиной 1000 мм, способные выдерживать большиепродольные силы. Гайки стыковых болтов следует затягивать электрическим ключом так, чтобы крутящий момент был не менее 600 Нм при рельсах Р65 и Р75. Режим укладки и эксплуатации бесстыкового пути устанавливается расчетом, который сводится к определению возможности его укладки и эксплуатации и к определению границ интервала закрепления рельсовых плетей. Возможность укладки бесстыкового пути и способ его эксплуатации в данных условиях устанавливаются исходя из характеристики верхнего строения пути, плана линии, подвижного состава, максимальной скорости движения поездов и климатических условий, путем сравнения допускаемой температуры амплитуды (Т) с фактически наблюдавшейся в данной местности наибольшей годовой амплитудой колебания температуры рельса Та.Допускаемая температурная амплитуда (Т) определяется по формуле:

где ∆tу — допускаемое изменение температуры рельсов по сравнению с температурой их закрепления в сторону повышения; ∆tp — то же в сторону понижения, определяется расчетом прочности рельсов в зависимости от типа локомотивов и реализуемой скорости.

Амплитуда колебаний температуры Та определяется как алгебраическая разность между самой высокой и самой низкой температурами рельса, наблюдающимися за ряд лет в данной местности:

38. Устройство пути в кривых

В кривых участках устройство пути имеет ряд особенностей, основными из которых являются возвышение наружного рельса над внутренним, наличие переходных кривых, уширение колеи при малых радиусах, применение укороченных рельсов на внутренней рельсовой нити, усиление пути, увеличение расстояния между осями путей в круговых кривых двух- и многопутных линий в соответствии с требованиями габарита.

Рис.1 Профиль и план переходной кривой:

НПК — начало переходной кривой; КПК — конец переходной кривой; Л — возвышение наружного рельса в кривой; Р — переменный радиус переходной кривой; R — радиус круговой кривой

Рис.1 Рис. 2

Возвышение наружного рельса предусматривается при радиусе кривой 4000 м и менее для того, чтобы нагрузка на рельсовые нити была примерно одинаковой с учетом действия центробежной силы. Величина возвышения h зависит от массы поезда, скорости движения и радиуса кривой. Согласно ПТЭ максимальное возвышение наружного рельса в кривой составляет 150 мм. Наличие переходных кривых связано с необходимостью плавного сопряжения кривой с примыкающей прямой как в плане, так и в профиле пути.

Переходная кривая в плане (рис. 1) имеет переменный радиус, уменьшающийся от бесконечно большого до радиуса R круговой кривой (с увеличением кривизны) пропорционально изменению ее длины. Кривая, обладающая таким свойством, представляет собой радиоидальную спираль. В профиле переходная кривая в обычных условиях — это наклонная прямая с постоянным уклоном / = h/l, где l — длина переходной кривой. Уширение колеи обеспечивает вписывание подвижного состава в кривые. Поскольку колесные пары закреплены в раме тележки таким образом, что в пределах жесткой базы они всегда параллельны друг другу, в кривой только одна колесная пара может расположиться по радиусу, а остальные находятся под углом к нему. Это требует увеличения зазора между гребнями колес и рельсами во избежание заклинивания колесных пар (рис. 2).

Рис. 2. Схема свободного вписывания в кривую двухосной тележки:

Sc — ширина колеи в кривой; — максимальное расстояние между наружными гранями гребней колес;/, — стрела изгиба кривой наружного рельса; L — длина базы тележки; X — расстояние от геометрической оси второй колесной пары до точки касания гребня колеса с рельсом; 6К — расстояние от геометрической оси первой колесной пары до точки касания гребня колеса с рельсом где дтйХ — максимальное расстояние между наружными гранями гребней колес; fH — стрела изгиба кривой по наружной нити; 4 — допуск на сужение колеи, мм (остальные размеры выражены также в миллиметрах).

Ширина колеи, необходимая для свободного вписывания двухосной тележки в кривую,ПТЭ установлены следующие нормативные значения ширины колеи в кривых в зависимости от радиуса кривой:

Радиус кривой, м. Не более 299 300. 349 350 и более

Ширина колеи, мм. 1535 1530 1520

Укладка укороченных рельсов во внутреннюю рельсовую нить необходима для исключения разбежки стыков. Поскольку внутренняя нить в кривой короче наружной, применение рельсов одинаковой длины вызвало бы забегание стыков вперед на внутренней нити. Для предотвращения разбежки стыков каждому радиусу кривой должна соответствовать своя величина укорочения рельса. В целях унификации установлены стандартные укорочения рельсовых звеньев длиной 25 м — 80 и 160 мм.

Усиление пути в кривых осуществляют при радиусе кривой, не превышающем 1200 м, для обеспечения его равнопрочное™ с примыкающими прямыми участками. Для этого увеличивают число шпал, укладываемых на 1 км пути, уширяют балластную призму с наружной стороны кривой, устанавливают несимметричные подкладки с большим плечом на наружной стороне и применяют рельсы из наиболее твердого материала.

Угоном пути называют продольное перемещение рельсов относительно шпал или рельсов со шпалами относительно балласта. Угон вызывает либо слитые, либо сильно растянутые зазоры в стыках, перекашивает шпалы и смещает их на менее уплотненный балласт. Слитые зазоры могут привести к выбросу пути. Если путь недостаточно закреплен от угона, то неизбежно значительное повышение расходов на текущее содержание пути, на исправление последствий угона.

Есть несколько причин угона. При движении колес экипажей в заторможенном состоянии на рельсы передаются значительные продольные силы. При качении колес рельсы изгибаются, в процессе этого изгиба они проползают над шпалами. Такое проползание возможно лишь при рельсах, слабо сопротивляющихся продольному сдвигу, т. е. при недобитых костылях или ослабленных клеммных болтах на железобетонных шпалах, и неработающих противоугонах на деревянных шпалах. Особое значение в угоне рельсов имеют температурные изменения длины рельсов в сочетании с воздействием поездов. Рельс, лежащий в пути, нагревается. При этом он стремится удлиниться в обе стороны, но вначале накопленных температурных сил может не хватить для того, чтобы преодолеть силы сопротивления в накладках и на шпалах. Когда же на один из концов рельса вступит колесо, внезапный удар поможет рельсу преодолеть сопротивление, и он удлинится, причем только вперед, одним из своих концов, потому что другой мгновенно прижимается колесом. Если при последующем остывании рельса произойдет его постепенное равномерное укорочение (от концов к середине), то в итоге суточного цикла изменения температуры рельс окажется угнанным вперед на половину своего удлинения. Плети бесстыкового пути, лежащие внутри колеи, до укладки в путь могут постепенно угоняться даже при отсутствии поездной нагрузки на них, если они не закреплены.

Величина угона зависит от нагрузки от колесной пары на рельсы, типа тележек, грузонапряженности. Так, под восьми- и шестиосными полувагонами угон больше, чем под четырехосными. Локомотивы угоняют путь назад, а вагоны - вперед. Но вагонов гораздо больше, чем локомотивов, поэтому, как правило, путь угоняется вперед, а на однопутных участках - в направлении грузового движения.

При раздельных скреплениях достигается сильное прижатие рельсов к шпалам, не допускающее угона пути. При существующих стандартных костыльных промежуточных скреплениях на пути с деревянными шпалами приходится ставить на подошвы рельсов специальные противоугоны, которые упираются в шпалы и предотвращают угон.

В прежние годы применялись клиновые противоугоны системы Шестопалова или Истомина. Обладая большой силой сопротивления сдвигу вдоль рельса (20 - 30 кН), такие противоугоны требовали упора в несколько шпал (так как одна шпала сопротивляется сдвигу вдоль пути с ' силой 8 - 10 кН на щебне и 6 кН на песке). С этой целью ставились распорки между шпалами (3 пары на щебне и 4 пары на песке). Сейчас такие противоугоны можно встретить лишь на рельсах старых типов.

Для современных типов рельсов применяются пружинные противоугоны (рис. 2.14). Их масса соответственно типам рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 составляет 1,41; 1,36; 1,22; 1,13 кг. Сопротивление противоугона продольному скольжению по рельсам по техническим условиям на их приемку должно быть после пятикратной постановки и снятия не менее 8 кН. Каждый противоугон ставят на подошву рельса так, чтобы зуб был с наружной стороны рельса.

Число противоугонов, которое устанавливают на рельсы, зависит от грузонапряженности линии, типа подвижного состава, длины рельсов, значения тормозных и нетормозных участков, однопутных или двухпутных линий и т. д. Схемы закрепления пути от угона для разных условий приводятся в Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути. Наименьшее число пар противоугонов при рельсах длиной 25 м - 14, а наибольшее - 44. Обычно пружинные противоугоны размещают симметрично относительно середины рельса и ближе к ней, чтобы изменение его длины от температуры меньше нарушало плотность прилегания противоугона к шпале. На однопутных участках их упирают в шпалы с разных сторон относительно середины звена для того, чтобы препятствовать угону в любом направлении.

Наряду с применением промышленно изготавливаемых пружинных противоугонов устанавливаются противоугоны, изготавливаемые силами дистанционных и дорожных мастерских - это самозаклинивающиеся противоугоны (рис. 2.15). Такой противоугон состоит из скобы, надеваемой на подошву рельса, и клина, имеющего якорь, который упирается в шпалу. Самозаклинивающиеся противоугоны так же, как и пружинные, ставят без распорок. Клин размещается с внутренней стороны рельса. Масса такого противоугона в зависимости от типа рельса колеблется в пределах 1,43 - 2,30 кг. Подобные противоугоны позволяют увеличить сопротивление угону пути, однако требуют большего внимания при текущем содержании. На участках обращения тяжеловесных поездов ни пружинные, ни самозаклинивающиеся противоугоны не могут обеспечить стабилизации пути от угона. В настоящее время проводятся исследования по закреплению пути от угона в условиях обращения тяжеловесных поездов.

Стандартно под рельсовым путем подразумевают 2 нити (неразрывные) рельс. При помощи шпал и рельсовых звеньев рельсы располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Промежуточные скрепления соединяют их. Они обеспечивают надежную, упругую связь, а также стабильную ширину колеи, нужный уклон. Они не допускают смещения, опрокидывания. Если используются шпалы из железобетона, то проводится полноценное изолирование электричества.

Виды скреплений

Нераздельное скрепление рельс представляет собой работу с одними и теми же костылями, шурупами. Если крепление смешанное, используют вспомогательные костыли. Большинство дорог страны созданы путем применения смешанного костыльного соединения (уклон равен 1:20). Преимущества такого решения следующие:

- небольшая масса;

- минимум сложности конструкции;

- простота установки, демонтажа, перешивки пути.

В то же время, крепление такого типа не может гарантировать постоянство ширины колеи, причем здесь наблюдается механический износ шпал.

Раздельное соединение – это соединение с прокладками жестких, упругих клемм, клеммных болтов, а также работа с болтами и шурупами при закреплении прокладок со шпалами. Это решение недешевое, но с его помощью можно менять рельсы без демонтажа подкладок. К достоинствам также относится приличное сопротивление продольным усилиям, гарантия постоянства ширины колеи. Здесь отсутствует необходимость в дополнительных закреплениях путей для исключения риска угона. Кроме того, расходы на эксплуатацию минимальные.

Особенности

Многие дороги России имеют тип скрепления КБ-65. К минусам решения относят множество элементов, большую массу, высокий уровень жесткости. И поэтому сейчас набирает большую популярность скрепление типа ЖБР-3-65. Беспрокладочное пружинное раздельное скрепление пониженной жесткости имеет минимум элементов и оптимальную массу. Для путей с железобетонными шпалами было создано соединение типа АРС-4 (анкерное), которое не нуждается в обслуживании (резьбовые соединения отсутствуют).

Стыковые скрепления соединяют рельсовые звенья. Здесь имеются специальные накладки, которые необходимы для восприятия изгибающей и поперечной силы. Для повышения прочности и износоустойчивости болтов под них подкладывают пружинные шайбы, причем за последние годы предпочтение все больше отдают 6-дырным накладкам.

Стык на весу – распространенное решение, при котором можно без сложностей подбивать балласт под шпалы. Для того, чтобы иметь возможность перемещать рельсы, ранее болтовые отверстия имели форму овала, круга. Сейчас выпускают рельсы только с круглыми отверстиями, что обеспечивает высокую прочность, упрощает изготовление.

Изолирующие стыки исключают прохождение тока по рельсам. Стыки могут быть с металлическими объемлющими накладками (фибра, текстолит, полиэтилен). Для линий с электротягой и автоблокировкой для свободного прохождения тока монтируют специальные стыковые соединители.

Препятствие угону

Для предотвращения угона (продольное перемещение рельсов по шпалам или вместе со шпалами по балласту) используют щебеночный балласт, раздельные промежуточные скрепления. Также это могут быть противоугоны. Под стандартными противоугонами подразумевают пружинные скобы, которые защемляют на подошвах рельс и упирают в шпалы.

Стрелочные переводы — устройство, характеристики и возможные неисправности Стрелочные переводы активно используются для сцепления железнодорожных путей. За счет особенностей конструкции, система этого вида обеспечивается надежность, а также целостность колеи на пути .

Износ рельсов В результате процессов трения, вызываемых взаимодействием колесной пары с рельсовой колеей, происходит изнашивание их поверхностей. Это приводит к снижению эффективности эксплуатации и безопасности .

Тупиковые железнодорожные упоры Препятствия, расположенные на концах тупиковых путей, называются тупиковыми железнодорожными упорами. Предназначены они для препятствия схождения с концов путей движущегося состава. Такое .

Текущее содержание железнодорожного пути Специалисты компании "Магистраль-Юг" занимаются содержанием и реконструкцией железнодорожных путей. К выполнению работ мастера подходят с максимальной ответственностью. Реализация проектов различного .

Читайте также:

- У каких категорий граждан не допускается изъятие органов и или тканей для трансплантации

- Как наследуется признак каплевидных глаз

- Дожитие до окончания срока страхования через сколько дней производят выплату

- Какой срок погашения судимости для лиц совершивших в возрасте до 18 лет особо тяжкое преступление

- Каким законом регламентировано право пациента на информированное согласие выберите один правильный