Что положено в основу оперы иван сусанин

Обновлено: 07.07.2024

Богдан вместе с другими молодыми и сильными крестьянами примыкают к народному ополчению. Спустя время он приносит домой радостное известие: крестьянин Минин из Нижнего Новгорода собирает великую дружину, чтобы разгромить поляков и освободить столицу от захватчиков.

Действие второе

Тем временем Сигизмунд III устраивает роскошный бал в честь своей победы. Окрыленные воинским успехом, поляки предвкушают райскую жизнь за счет награбленных богатств.

Во время всеобщего ликования посол приносит королю дурные вести. Русские во главе с Мининым оказывают сопротивление полякам. Польский отряд осажден в Москве, а оставшееся войско в панике разбегается.

Действие третье

Ваня мастерит себе деревянное копье, мечтая поскорее повзрослеть и встать на защиту своей родины. В избу входит Сусанин и сообщает, что неподалеку в лесу Минин со своей дружиной разбил лагерь.

Богдан и Антонида заняты приготовлениями к долгожданной свадьбе. В дом Сусаниных заходят крестьяне, чтобы поздравить будущих новобрачных. Когда гости расходятся, неожиданно в сени врываются польские воины и требуют старика отвести их к Минину.

Поначалу крестьянин отказывается, но затем в его голове созревает коварный план: обманом завести поляков в лесную глушь и там их погубить. Он тихонько дает наставление Ване: мчаться как можно быстрее к ополченцам и предупредить об опасности, а сам уводит врагов в лес.

Когда в избу приходят подруги Антониды, заплаканная девушка сообщает им о случившейся беде. Богдан с крестьянами отправляется на помощь Сусанину.

Действие четвертое

Поздно ночью Ваня прибегает к ополченцам и сообщает Минину о нападении поляков. Встревоженные воины тут же собираются в поход.

Тем временем Сусанин все дальше уводит врагов вглубь непроходимой лесной чащи. Старик понимает, что час его близок и мысленно прощается с детьми.

Эпилог

Ликующие толпы народа спешат на Красную площадь, церковные колокола оглушают округу праздничным звоном. Среди радостных людей выделяются грустные Антонида, Богдан и Ваня.

Народ приветствует появление своих героев – Минина и Пожарского – , звучат хвалебные песни в их адрес.

Ополченцы возвращаются в село Домнино с радостной вестью – победой над ненавистными поляками. Не до радостных ликований лишь Антониде, дожидающейся скорого возвращения Богдана Собинина, жениха её, отправившегося биться с польской шляхтой. Сусанин чувства дочери разделяет, но настраивает её на скорые тяжкие испытания: до свадьбы ли теперь, когда вокруг так неспокойно.

Доносившаяся с реки песня возвещает о прибытии Собинина с его дружиной. Богдану известно, что Пожарский и Минин встали во главе русского войска и собирают вокруг русских воинов. Ликованиям крестьян нет границ: грядёт близкое освобождение.

Но Собинин огорчён, что его свадьба с Антонидой отложена, разве не ради невесты он так спешил в родные края! Сусанин после известия об осаде вражеского войска в Москве меняет своё решение и даёт своё отцовское согласие на свадьбу дочери.

В разгар подготовки к свадьбе Собинина и Антониды в дом Ивана Сусанина врываются поляки. Они настаивают на том, чтобы им дали провожатого до Москвы, ведь местные дороги им неведомы. Сусанин мог бы их сопровождать, но он не предатель и даже за обещанное ему польское золото не согласен помогать неприятелям.

После некоторых раздумий у Сусанина созревает мысленный план: надо заманить польских врагов в непролазную лесную глушь и бросить их там на погибель. Крестьянин для виду соглашается проводить поляков до Москвы, понимая, что это и его последний путь: враги не простят ему такого коварства и убьют его в том же лесу…

Втайне от поляков он отправляет своего сына Ваню к Минину, чтобы он предупредил его об угрозе со стороны Сигизмунда. Ваня с радостью выполняет последнюю просьбу отца, ведь он мечтает биться с поляками и даже хотел проситься в дружину к Собинину.

Иван Сусанин ведёт польскую шляхту через поля и болота, через трудно проходимые леса. Узнав о хитрости Ивана Собинин пытается преследовать врагов в надежде спасти отца своей невесты. Минин возглавляет эту погоню и вместе с дружиной Собинина выступают навстречу ничего не подозревавшим полякам.

Замёрзшие, голодные и выбившиеся из сил поляки начинают подозревать, что Сусанин водит их не теми тропами. Остановившись на привал, враги крепко спят. Но Ивану не спится: он мысленно прощается с семьёй и своей жизнью, которые враги ему точно не сохранят.

Как бы ни была мучительна его смерть, Сусанина греет мысль об исполненном долге перед родной землёй: жизнь за царя отдать – честь для русского мужика. В последнем для него свисте ветра сквозь метель мерещатся ему голоса любимых дочери и сына, ведь и ради них он здесь и сейчас, — разве может быть иначе…

Наутро полякам торжествующий Сусанин открывает шляхтичам ужасную правду о том, что им суждено сгнить в лесной чаще, потому что Иван не поведёт их в Москву! Разъярённые поляки в бешенстве убивают Сусанина и только потом осознают, что им без крестьянина из местных лесов не выбраться, — они обречены…

А на Красной площади в Москве с особым ликованием народ встречает русские дружины. Все разделяют эту радость: и Ваня, И Антонида, и Собинин, — нет рядом только Ивана Сусанина… Москва отмечает освобождение от польских захватчиков и прославляет народных героев, не пожалевших жизни ради победы над неприятелем.

Действие четвертое

Поздно ночью Ваня прибегает к ополченцам, и сообщает Минину о нападении поляков. Встревоженные воины тут же собираются в поход.

Тем временем Сусанин все дальше уводит врагов вглубь непроходимой лесной чащи. Старик понимает, что час его близок и мысленно прощается с детьми.

Версии подвига

Существует несколько версий как происходили события. Историки и сейчас не могут достичь одного мнения.

Версия №1

Официальная версия подвига крестьянина гласит о том, что в 1613 году после Земского Собора и официального избрания Михаила Романова на царствование, воспрепятствовать этому должны были поляки. Сам царь со своей матерью в это время как раз находились под Костромой. Ляхи, узнав об этом, отправились в деревню. Подойдя к Домнино они встретили Ивана Сусанина, которого заставили показать где прячется молодой Романов. Крестьянин согласился и повел поляков, но в противоположную сторону — к болотам и лесам. Зайдя в самую глубь леса поляки поняли, что идут в другую сторону и начали пытать Сусанина. Крестьянин принял мучительную смерть, но не рассказал, где прятался царь. Сам Михаил Романов со своей матерью в это время укрылся за стенами Ипатьевского монастыря.

Версия №2

Еще одна из распространенных версий называет место смерти не топи и леса Костромской губернии, а непосредственно саму деревню Домнино. О близком подходе поляков к деревне староста Сусанин узнал заранее и успел спрятать царя в овинной яме, предварительно забросав горелыми ветками и различным тряпьем. Ляхи, ворвались в дом к Ивану Осиповичу и провели обыск. Никого не найдя в доме они начали пытать крестьянина. Даже под страшными пытками Сусанин не выдал место, где спрятался молодой царь.

По официальной версии местом захоронения крестьянина изначально была сама деревня, а после прах перенесли в Ипатьевский монастырь. Но несмотря на это, археологами за все время были найдены несколько могил героя.

История создания

Интересные факты

В 2003 году пресса сообщала, что возле села Исупова были найдены останки, которые предположительно принадлежали старосте. Минкульт сделал запрос в Российскую академию наук, но анализы информацию не подтвердили. Представленных фактов оказалось недостаточно для идентификации.

СМИ также сообщали, что недалеко от того же Исупова археологи исследовали небольшой участок, который раньше был болотом в окружении леса. Предполагалось, что это то место, где Сусанин водил поляков. Здесь они нашли большое количество католических крестиков и один православный, который был перерублен.

Бытует мнение, что Сусанин имел отчество Осипович, однако это не так. В старых источниках такой информации нет, поскольку крестьянам не положено было иметь отчеств. Фамилия в то время давалась по имени отца, так что Иван должен был быть Осиповым. Сусанин происходит от женского имени Сусанна.

С поступком Сусанина нередко сравнивают подвиг Осипа Комиссарова, который прославился тем, что спас Александра II от покушения в 1866 году. Интересно, что Комиссаров родился всего в 13 км от родного села Ивана Сусанина.

Биография

Точных данных о дате рождения Ивана Сусанина нет. Можно строить лишь догадки. Обычно, его изображают старцем, но историки предполагают, что в 1613 году ему было около 40 лет. К подобным заключениям ученые пришли из сведений о дочери мужчины, которой в то время было 16 лет и она уже была замужем. По своему происхождению Иван Осипович был крепостным из села Домнино и относился к помещикам Шестовым. Мать Михаила Романова была в девичестве Шестовой, то есть село было ее родиной. По некоторым источникам Иван Сусанин был деревенским старостой и пользовался большим уважением.

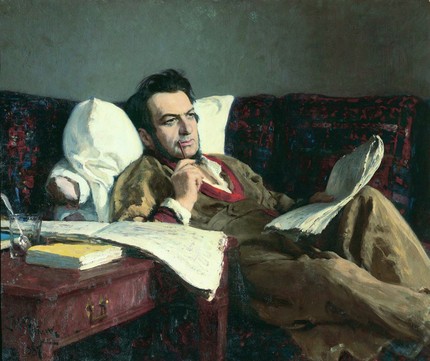

Отечественная война 1812 года всколыхнула самосознание русского народа, пробудила интерес к собственной истории. В литературе стали популярными сюжеты на русские исторические темы, среди них — история о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина. Известно, что поляки шли в Кострому, чтобы убить 16-летнего боярина Михаила Романова, но в пути они заплутали. Дорогу им вызвался показать крестьянин Иван Сусанин, но вместо этого завёл их в болото, где погиб вместе с ними.

Сам же сюжет на историческую русскую тему был подсказан композитору великим поэтом В. А. Жуковским. Новая опера живо обсуждалась на вечерах в доме поэта, где бывали А. С. Пушкин, князь П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь, князь В. Ф. Одоевский, М. Виельгорский.

Премьера состоялась 27 ноября 1836 года.

Осенью 1836 года восстановленный Большой театр в Петербурге было решено открывать оперой Глинки. Театр был переполнен.

Ещё не поднялся занавес, оркестр только начал исполнять увертюру, и все почувствовали в ней нечто необычное. Необычна была сама музыка. Она была чем-то знакомым и близким и не походила на привычную музыку зарубежных опер. Она отличалась своей особой мелодичностью и звучностью. Это была русская музыка, основанная на русском музыкальном фольклоре.

Музыка, драматургия оперы оказались подлинно новаторскими и положили начало новому оперному жанру - НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЕ. Конечно, образ главного героя – простого русского мужика, - музыка, его рисующая, не могли быть поняты придворными кругами. И даже более того, идея Глинки объединить русскую песенность с европейскими приёмами композиции оказалась недоступной и для многих музыкантов той поры.

Конечно, Глинка был высокообразованным музыкантом, и все темы и мелодии были обработаны по всем законам оперного искусства. Но то, что музыкальная основа явно была не иностранной, а русской, было потрясающе новым.

13 декабря 1836 года на завтрак у А. Всеволожского в честь успеха оперы собрались друзья Глинки: Пушкин, Одоевский, Жуковский, Вяземский, братья Виельгорские, артисты оркестра и другие. Ими был исполнен канон с текстом, который написали друзья композитора.

Конечно, всех привлекала своеобразная фамилия Михаила Ивановича. С этой игрой слов и были связаны многие их стихи.

Пой в восторге, русский хор,

Вышла новая новинка.

Веселися, Русь! Наш Глинка -

Уж не глинка, - а фарфор.

(М. Виельгорский)

За прекрасную новинку

Славить будет глас молвы

Нашего Орфея – Глинку -

От Неглинной до Невы.

(П. Вяземский)

Слушая сию новинку,

Зависть, злобой омрачась,

Пусть скрежещет, но уж Глинку

Затоптать не сможет в грязь.

(А. Пушкин)

В опере Глинки было много нового.

Новым было и то, что о судьбах крестьян в опере говорилось с такой же серьёзностью, с какой обычно в опере речь велась о царях, герцогах и принцессах. Перед слушателями были не привычные мужички комических опер или нарядно одетые крестьяне придворных балетов. Герои оперы Глинки были крупными личностями. Даже недоброжелатели были захвачены сценой героической гибели Сусанина.

В этих определениях композитор выразил суть характеров и с помощью музыки сделал своих героев неповторимыми личностями.

У Глинки впервые в истории мировой оперы хор показан как действенная сила. Это народ, который активно участвует во всём происходящем, даже в личной жизни героев. Он становится действующим лицом и действенной силой, направляющей сам ход событий.

Глинка впервые в русской музыке отказался от оперы с разговорными диалогами, как было во всех операх в России в XVIII веке. Но самое главное, он создал метод симфоническою развития оперной формы. В его сочинениях устанавливается принцип слияния вокального и симфонического начал.

Основу драматургии оперы составляет противопоставление двух образных сфер. Главная из них - РУССКАЯ. Она показана композитором во всем многообразии душевных и духовных качеств человека. Она поднята до уровня трагедийности благодаря идее любви к Отечеству, и вся пронизана интонациями русской песенности. Ей противостоит ПОЛЬСКАЯ сфера, показанная композитором обобщённо. Её воплощением являются польские танцы - мазурка, полонез, краковяк, вальс.

Начинается опера УВЕРТЮРОЙ, в которой средствами музыки передаётся основной драматический конфликт между русскими и польской шляхтой. Медленное вступление выражает глубокую печаль о героях, погибших за народ. В увертюре совершается постепенный переход от сумрачного, печального вступления через столкновение противостоящих образов к торжествующей коде.

Темы, которые звучат в увертюре, потом будут использованы композитором в различных эпизодах оперы. Но уже здесь, в увертюре, последовательно развивается основная идея оперы - идея народности, патриотизма.

Действие первого акта переносит нас на улицу села Домнино, где живёт Иван Сусанин, в далёкий и грозный 1612 год, когда поляки почти захватили Москву и собирались посадить на русский престол своего ставленника. Враги хозяйничали не только в столице, но и на окраинах Руси.

Во втором действии проходят четыре танца: полонез, краковяк, вальс и мазурка, которые образуют большую танцевальную сюиту. Все они (кроме вальса) являются национальными польскими танцами. Музыка сюиты пленяет красотой и изяществом (хотя и совсем иного типа, чем в первом действии). Эти качества особенно наглядно выступают в средних номерах: краковяке и вальсе.

Особенно важны здесь два танца - полонез и мазурка.

КРАКОВЯК написан с широким размахом и темпераментом. Его основная тема благодаря синкопированному ритму отличается особой упругостью. Далее появляется ещё ряд ярких и разнообразных тем, и жизнерадостная музыка краковяка приобретает то молодцеватый, то грациозный оттенок. Периодически возвращается основная тема (или основная тональность соль мажор). Это сближает форму танца с рондо.

Очень своеобразен и изящен ВАЛЬС, более интимный по своему настроению. Наличие синкоп на второй доле роднит его с мазуркой, придавая и ему польский колорит. Вальс отличается особой тонкостью и прозрачностью оркестровки. В целом он играет роль лирической интермедии среди других, бравурных, блестящих танцев.

Особенно важна МАЗУРКА, завершающая акт. Она полна лихости и блеска, с размашистой мелодией и звонкими аккордами - ударениями на третьей доле, напоминающими сабельные удары. На интонациях и ритмах этого танца Глинка строит заключительную сцену второго действия. Здесь наиболее полно нарисован портрет польских захватчиков, за внешним блеском которых скрыты алчность, пустая самонадеянность и безрассудное тщеславие.

В третьем акте происходит их первое столкновение. Поэтому он состоит из двух разделов: первый - до прихода врагов, второй - с момента их появления.

В первой половине господствуют спокойствие и светлое настроение. Сусанин показан здесь как любящий отец в кругу семьи, что раскрывает новые стороны характера героя.

Небольшое вступление воссоздаёт атмосферу того мрачного и тревожного времени. Оно как будто предсказывает последующие драматические события. Но начало акта - спокойно и мирно. Ничто ещё не предвещает страдания и гибель.

Спокойно звучит знаменитая песня Вани - приёмного сына Сусанина ( "Как мать убили у малого птенца"), ласковы обращения к нему Сусанина. Всё полно тихой и сердечной радости и тепла. Пришедшие односельчане, узнавшие о готовящейся свадьбе, хотят всем миром принять в ней участие. Все приступают к радостным хлопотам.

Потихоньку отправив Ваню предупредить царя об опасности, Сусанин делает вид, что соблазнился предложенными поляками деньгами, уходит вместе с ними.

Короткое оркестровое вступление к четвёртому акту переносит нас в зимний настороженный лес. И сразу - резкая смена настроения: слышен топот стремительной скачки, биение уставшего человеческого сердца.

Ваня прибегает ночью к небольшому монастырю, в котором укрыт Михаил Федорович Романов, чтобы предупредить о приближении врагов. Эту сцену Глинка написал уже после премьеры оперы по просьбе первой исполнительницы роли Вани замечательной русской певицы А. Я. Воробьёвой. И всё же эта сцена органично вошла в оперу. Слова Вани взволнованны и торопливы:

Бедный конь. в поле пал.

Я бегом. добежал!

Вот и наш посад.

Ваня настойчиво стучится в ворота, горько сетует на то, что он ещё не витязь, не богатырь и нет у него силушки одолеть врага. На его стук монастырь просыпается, и его обитатели торопятся в поход.

И снова картина заснеженного леса - дремучего, непроходимого. В истинно русскую музыку вдруг вторгаются интонации мазурки. Это враги, уставшие и продрогшие, бредут за Сусаниным. Их мазурка утратила свой былой блеск. Выбившиеся из сил шляхтичи устраивают привал и засыпают.

Сусанин остаётся один со своими мыслями. Его предсмертная ария не только кульминация развития его образа. Это драматическая кульминация всей оперы. В начале арии Иван Сусанин обращается к заре. Эта заря станет его последней зарей. (Речитатив и ария Сусанина. Речитатив "Чуют правду. ", ария "Ты придешь, моя заря").

Предчувствие гибели, смертная тоска Сусанина выражены прекрасной и высоко трагедийной музыкой, которая потрясает своей правдивостью.

Но, чтобы подчеркнуть главную патриотическую линию оперы, композитор пишет ещё и эпилог. (Эпилог - раздел, завершающий какое-либо действие или музыкально-сценическое произведение в целом. В нём обычно уже нет сценического действия, а только вывод из всего произведения).

Народ торжественно славит и погибших героев, память о которых не умрёт никогда. Хор сопровождается могучим перезвоном колоколов. Это производит непередаваемое впечатление.

«Этот гимн-марш не может быть отрешён от Красной площади, покрытой толпами народа, от трубного звука и колокольного звона, - писал современник Глинки А. Н. Серов. - . Во всех существующих до сих пор операх нет финально

Сюжет на историческую русскую тему был подсказан композитору великим поэтом В. А. Жуковским. Новая опера живо обсуждалась на вечерах в доме поэта, где бывали А. С. Пушкин, князь П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь, князь В. Ф. Одоевский, М. Виельгорский.

Премьера состоялась 27 ноября 1836 года.

13 декабря 1836 года на завтрак у А. Всеволожского в честь успеха оперы собрались друзья Глинки: Пушкин, Одоевский, Жуковский, Вяземский, братья Виельгорские, артисты оркестра и другие. Ими был исполнен канон с текстом, который написали друзья композитора.

Конечно, всех привлекала своеобразная фамилия Михаила Ивановича. С этой игрой слов и были связаны многие их стихи.

Пой в восторге, русский хор,

Вышла новая новинка.

Веселися, Русь! Наш Глинка -

Уж не глинка, - а фарфор.

За прекрасную новинку

Славить будет глас молвы

Нашего Орфея – Глинку -

От Неглинной до Невы.

Слушая сию новинку,

Зависть, злобой омрачась,

Пусть скрежещет, но уж Глинку

Затоптать не сможет в грязь.

Музыка, драматургия оперы оказались подлинно новаторскими и положили начало новому оперному жанру - народной музыкальной драме. Конечно, образ главного героя – простого русского мужика, - музыка, его рисующая, не могли быть поняты придворными кругами. И даже более того, идея Глинки объединить русскую песенность с европейскими приёмами композиции оказалась недоступной и для многих музыкантов той поры. Но значимость этого события признавали все.

Итак, осенью 1836 года заново отделанный Большой театр в Петербурге было решено открывать оперой Глинки. Театр был переполнен.

Ещё не поднялся занавес, оркестр только начал исполнять увертюру, и все почувствовали в ней нечто необычное. Необычна была сама музыка. Она была чем-то знакомым и близким и не походила на привычную музыку зарубежных опер. Она отличалась своей особой мелодичностью и звучностью. Это была русская музыка, основанная на русском музыкальном фольклоре.

Конечно, Глинка был высокообразованным музыкантом, и все темы и мелодии были обработаны по всем законам оперного искусства. Но то, что музыкальная основа явно была не иностранной, а русской, было потрясающе новым.

Новым было и то, что о судьбах крестьян в опере говорилось с такой же серьёзностью, с какой обычно в опере речь велась о царях, герцогах и принцессах. Перед слушателями были не привычные мужички комических опер или нарядно одетые крестьяне придворных балетов. Герои оперы Глинки были крупными личностями. Даже недоброжелатели были захвачены сценой героической гибели Сусанина.

Глинка впервые в русской музыке отказался от оперы с разговорными диалогами, как было во всех операх в России в XVIII веке. Но самое главное, он создал метод симфоническою развития оперной формы. В его сочинениях устанавливается принцип слияния вокального и симфонического начал.

В опере описано подлинное историческое событие – подвиг крестьянина костромского села Домнина Ивана Осиповича Сусанина, который он совершил в 1613 году. Москва уже была освобождена от польской армии, но отряды шляхтичей ещё бродили по русской земле.

Один из таких отрядов должен был захватить в плен только что избранного русского царя Михаила Фёдоровича, который жил тогда возле Домнино. Враги пытались сделать Сусанина своим проводником. Но русский крестьянин завёл захватчиков в густой лес и погубил их, при этом сам погиб.

Основу драматургии оперы составляет противопоставление двух образных сфер. Главная из них - русская. Она показана композитором во всем многообразии душевных и духовных качеств человека. Она поднята до уровня трагедийности благодаря идее любви к Отечеству, и вся пронизана интонациями русской песенности. Ей противостоит польская сфера, показанная композитором обобщённо. Её воплощением являются польские танцы - мазурка, полонез, краковяк, вальс.

Важной особенностью драматургии оперы является её симфонизация. Всё развитие строится на системе тематических связей. С её помощью композитор не только проводит через всю оперу главную патриотическую мысль, выраженную в народно-песенных темах, но и воплощает идею борьбы двух сил – русских и поляков - посредством конфликтного развития.

Начинается опера увертюрой, в которой средствами музыки передаётся основной драматический конфликт между русскими и польской шляхтой. Медленное вступление выражает глубокую печаль о героях, погибших за народ. В увертюре совершается постепенный переход от сумрачного, печального вступления через столкновение противостоящих образов к торжествующей коде.

Темы, которые звучат в увертюре, потом будут использованы композитором в различных эпизодах оперы. Но уже здесь, в увертюре, последовательно развивается основная идея оперы - идея народности, патриотизма.

1 действие

Действие первого акта переносит нас на улицу села Домнино, где живёт Иван Сусанин, в далёкий и грозный 1612 год, когда поляки захватили Москву и посадили на русский престол своего ставленника. Враги хозяйничали не только в столице, но и на окраинах Руси. Композитор показывает нам мирную жизнь поселян.

Дочь Сусанина Антонида ожидает своего жениха Сабинина. Она готовится к свадьбе.

Сусанин не приемлет мысль о личном счастье в дни народного бедствия. Так сразу же утверждается связь героя с народом.

Второе действие

Во втором действии проходят четыре танца: полонез, краковяк, вальс и мазурка, которые образуют большую танцевальную сюиту. Все они (кроме вальса) являются национальными польскими танцами. Музыка сюиты пленяет красотой и изяществом (хотя и совсем иного типа, чем в первом действии). Эти качества особенно наглядно выступают в средних номерах: краковяке и вальсе.

Особенно важны здесь два танца - полонез и мазурка.

Очень своеобразен и изящен вальс, более интимный по своему настроению. Наличие синкоп на второй доле роднит его с мазуркой, придавая и ему польский колорит. Вальс отличается особой тонкостью и прозрачностью оркестровки. В целом он играет роль лирической интермедии среди других, бравурных, блестящих танцев.

Краковяк написан с широким размахом и темпераментом. Его основная тема благодаря синкопированному ритму отличается особой упругостью. Далее появляется ещё ряд ярких и разнообразных тем, и жизнерадостная музыка краковяка приобретает то молодцеватый, то грациозный оттенок. Периодически возвращается основная тема (или основная тональность соль мажор). Это сближает форму танца с рондо.

Особенно важна мазурка, завершающая акт. Она полна лихости и блеска, с размашистой мелодией и звонкими аккордами - ударениями на третьей доле, напоминающими сабельные удары. На интонациях и ритмах этого танца Глинка строит заключительную сцену второго действия. Здесь наиболее полно нарисован портрет польских захватчиков, за внешним блеском которых скрыты алчность, пустая самонадеянность и безрассудное тщеславие.

Получив известие о поражении своего войска, поляки решают послать на Русь ещё один отряд. Они все ещё надеются голыми руками победить русских мужиков.

3 действие

В третьем акте происходит их первое столкновение. Поэтому он состоит из двух разделов: первый - до прихода врагов, второй - с момента их появления. В первой половине господствуют спокойствие и светлое настроение. Сусанин показан здесь как любящий отец в кругу семьи, что раскрывает новые стороны характера героя.

Небольшое вступление воссоздаёт атмосферу того мрачного и тревожного времени. Оно как будто предсказывает последующие драматические события. Но начало акта - спокойно и мирно. Ничто ещё не предвещает страдания и гибель.

Спокойно звучит знаменитая песня Вани - приёмного сына Сусанина, ласковы обращения к нему Сусанина. Всё полно тихой и сердечной радости и тепла. Пришедшие односельчане, узнавшие о готовящейся свадьбе, хотят всем миром принять в ней участие. Все приступают к радостным хлопотам.

Эта тема нам уже знакома. В начале хоровой интродукции её пел хор народа, а здесь она звучит в устах одного из его сынов. Так музыка объединяет образ отдельного человека - Сусанина - с обобщённым образом великого народа.

Потихоньку отправив Ваню предупредить ополченцев Минина, Сусанин делает вид, что соблазнился предложенными поляками деньгами, уходит вместе с ними.

Композитор с удивительным мастерством продолжает накалять драматическое напряжение. После полной отчаяния музыки Антониды из-за сцены раздаётся безмятежно-радостный хор девушек, пришедших поздравить невесту. Это одна из жемчужин русской классической хоровой музыки, очень близкая к обрядовым народным песням.

В ответ Антонида с глубокой скорбью поёт свой знаменитый романс.

4 действие

Короткое оркестровое вступление к четвёртому акту переносит нас в зимний настороженный лес. И сразу - резкая смена настроения: слышен топот стремительной скачки, биение уставшего человеческого сердца.

Ваня прибегает ночью к небольшому посаду, чтобы предупредить о приближении врагов. Эту сцену Глинка написал уже после премьеры оперы по просьбе первой исполнительницы роли Вани замечательной русской певицы А. Я. Воробьёвой. И всё же эта сцена органично вошла в оперу. Слова Вани взволнованны и торопливы:

Бедный конь. в поле пал.

Я бегом. добежал!

Вот и наш посад.

Ваня настойчиво стучится в ворота, горько сетует на то, что он ещё не витязь, не богатырь и нет у него силушки одолеть врага. На его стук посад просыпается, и ополченцы торопятся в поход.

И снова картина заснеженного леса - дремучего, непроходимого. В истинно русскую музыку вдруг вторгаются интонации мазурки. Это враги, уставшие и продрогшие, бредут за Сусаниным. Их мазурка утратила свой былой блеск. Выбившиеся из сил шляхтичи устраивают привал и засыпают.

Сусанин остаётся один со своими мыслями. Его предсмертная ария не только кульминация развития его образа. Это драматическая кульминация всей оперы. В начале арии Иван Сусанин обращается к заре. Эта заря станет его последней зарей.

Предчувствие гибели, смертная тоска Сусанина выражены прекрасной и высоко трагедийной музыкой, которая потрясает своей правдивостью.

Но, чтобы подчеркнуть главную патриотическую линию оперы, композитор пишет ещё и эпилог. (Эпилог - раздел, завершающий какое-либо действие или музыкально-сценическое произведение в целом. В нём обычно уже нет сценического действия, а только вывод из всего произведения).

Эпилог

Эпилог - не просто завершение событий торжественным звучанием хора. Вместе с прологом эпилог образует как бы величественную раму, обрамляющую всю оперу.

Хор ликующего народа, пришедшего на Красную площадь, чтобы восславить победу, как будто наполнен ярким солнечным светом.

Народ торжественно славит и погибших героев, память о которых не умрёт никогда, и живых - Минина и Пожарского. Хор сопровождается могучим перезвоном колоколов. Это производит непередаваемое впечатление.

Вопросы для закрепления:

- Что нового внёс Глинка в оперу?

- Какое подлинное историческое событие легло в основу сюжета оперы?

- Как была названа опера при премьере? Почему?

- Раскрой основную идею произведения Глинки.

- Как можно определить жанр оперы?

- Как композитор трактует партию хора в своей опере? Почему?

- Назовите главных героев оперы. Какие певческие голоса исполняют их партии?

- Какова роль эпилога оперы?

Презентация

В комплекте:

Уроженец Костромской области Иван Сусанин по сей день считается эталоном патриотизма. Ему установлен не один памятник и о его подвиге до сих пор спорят историки.

Еще в период заграничной поездки по Италии и Германии (1830—1834 гг.), предшествовавшей началу работы над оперой, Глинку часто посещали мысли о создании произведения, проникнутого национальным духом.

Князь В. Ф. Одоевский вспоминал, что первоначальный замысел произведения на этот сюжет был в жанре не оперы, а оратории.

Это важное свидетельство объясняет некоторые драматургические особенности оперы и, в частности, ярко выраженные черты оратории в контексте оперного жанра.

Специфика творческого процесса Глинки состояла в том, что он не только сам полностью продумывал композицию и драматургию будущей оперы, но и почти всю музыку создавал раньше текста, и его либреттист был вынужден подлаживать текст под уже сочиненные мелодии.

Биография

Точных данных о дате рождения Ивана Сусанина нет. Можно строить лишь догадки. Обычно, его изображают старцем, но историки предполагают, что в 1613 году ему было около 40 лет. К подобным заключениям ученые пришли из сведений о дочери мужчины, которой в то время было 16 лет и она уже была замужем. По своему происхождению Иван Осипович был крепостным из села Домнино и относился к помещикам Шестовым. Мать Михаила Романова была в девичестве Шестовой, то есть село было ее родиной. По некоторым источникам Иван Сусанин был деревенским старостой и пользовался большим уважением.

2. Глинка исключил ироничные и легкомысленные сцены, сделав акцент на национально-русском характере. Он придал своему творению черты эпической монументальности: контрастные по содержанию картины неторопливо сменяют друг друга.

Версии подвига

Существует несколько версий как происходили события. Историки и сейчас не могут достичь одного мнения.

Версия №1

Официальная версия подвига крестьянина гласит о том, что в 1613 году после Земского Собора и официального избрания Михаила Романова на царствование, воспрепятствовать этому должны были поляки. Сам царь со своей матерью в это время как раз находились под Костромой. Ляхи, узнав об этом, отправились в деревню. Подойдя к Домнино они встретили Ивана Сусанина, которого заставили показать где прячется молодой Романов. Крестьянин согласился и повел поляков, но в противоположную сторону — к болотам и лесам. Зайдя в самую глубь леса поляки поняли, что идут в другую сторону и начали пытать Сусанина. Крестьянин принял мучительную смерть, но не рассказал, где прятался царь. Сам Михаил Романов со своей матерью в это время укрылся за стенами Ипатьевского монастыря.

Версия №2

Еще одна из распространенных версий называет место смерти не топи и леса Костромской губернии, а непосредственно саму деревню Домнино. О близком подходе поляков к деревне староста Сусанин узнал заранее и успел спрятать царя в овинной яме, предварительно забросав горелыми ветками и различным тряпьем. Ляхи, ворвались в дом к Ивану Осиповичу и провели обыск. Никого не найдя в доме они начали пытать крестьянина. Даже под страшными пытками Сусанин не выдал место, где спрятался молодой царь.

По официальной версии местом захоронения крестьянина изначально была сама деревня, а после прах перенесли в Ипатьевский монастырь. Но несмотря на это, археологами за все время были найдены несколько могил героя.

История создания

В опере Глинки рассказывается о событиях 1612 года, связанных с походом польской шляхты на Москву. Борьба против поляков приобрела всенародный характер. Враги были разбиты русскими ополченцами во главе с Мининым и Пожарским. Одним из ярчайших эпизодов этой борьбы явился подвиг крестьянина села Домнино Ивана Сусанина, о котором рассказывают многочисленные костромские предания. Величавый образ народного героя, ставшего символом героизма и патриотической верности, воплощен в опере как живой народный тип, наделен богатством мысли, глубиной чувств, показам на широком фоне русской народной жизни и природы.

Признание подвига

О том, как происходили события точных версий нет. Существует лишь документальное подтверждение подвига. В 1619 году Михаил Федорович царским указом даровал зятю Ивана Сусанина Богдану Собинину половину деревни Деревнищ за подвиг его тестя. Этим Романовы признавали подвиг крестьянина и были благодарны ему за спасение царского рода и России.

Музыка

Увертюра начинается величественным вступлением. Взволнованность и динамичность ее основного, быстрого раздела предвосхищает драматические события оперы.

Второй акт резко контрастирует с первым. Здесь основное место занимают блестящие бальные танцы. За торжественным полонезом следует энергичный, стремительный краковяк; плавный, легкий вальс сменяется темпераментной мазуркой.

Четвертый акт предваряется симфоническим антрактом, рисующим ночной зимний пейзаж.

Первая картина в постановках обычно выпускается.

Опера Глинки — первая национальная опера всемирного значения. Отныне, весь предыдущий период развития русской оперы стали называть доглинкинской эпохой.

Среди важнейших постановок — спектакль в Мариинском театре (1860, в новом здании театра), версия 1939 года (там же, дир. Пазовский, реж. Баратов). Часто ставится за рубежом. Среди последних постановок — спектакль 1996 в Цюрихе (дир. Федосеев).

Дискография: CD — Teldec. Дир. Лазарев, Иван Сусанин (Нестеренко), Антонида (Мещерякова), Ваня (Заремба), Собинин (Ломоносов) — EMI. Дир. Маркевич, Иван Сусанин (Христов), Антонида (Штих-Рэндалл), Ваня (Бугаринович), Собинин (Гедда).

Увековечивание подвига

В 1851 году был воздвигнут памятник Ивану Сусанину в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. Но в 1918 году с приходом к власти большевиков бюст был уничтожен. в 1967 году памятник был вновь воздвигнут, надпись на котором говорит о Сусанине, как о патриоте Русской земли.

О подвиге Ивана Сусанина рассказывается в известной опере М.И. Глинки “Жизнь за царя”.

Заключение

Иван Сусанин реальный человек, который ценой своей жизни спас первого Романова. Но до сих пор историки спорят о мотивах подвига и как же было на самом деле. Еще одна загадка истории, которая останется неразгаданной.

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 14380

Количество использованных доноров: 4

Информация по каждому донору:

Читайте также: