Без подписи какого должностного лица считаются недействительными и не подлежат исполнению

Обновлено: 31.05.2024

Профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 №1307н).

Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан) (далее – постановления) принимают Главный государственный санитарный врач РФ, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ и пункт 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ).

В данных постановлениях также указано, что вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19. Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением.

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (статьи 10, 11 Федерального закона №52-ФЗ).

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 по состоянию на 23.07.2021 г. данные постановления приняты в 35 субъектах РФ.

Вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого работника, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать эпидпроцесс, если прививки получило требуемое для достижения коллективного иммунитета количество граждан.

Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива:

- распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания;

- использовать личный положительный опыт работников, прошедших вакцинацию (с их согласия);

- доводить до работников информацию о применяемых в Российской Федерации вакцинах, о стационарных и передвижных пунктах вакцинации;

- предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя).

Согласно статье 5 Трудового кодекса РФ регулирование трудовых отношений, в соответствии с Конституцией РФ, осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе локальными нормативными актами работодателя. Трудовым законодательством работодателю предоставлены широкие возможности для регулирования вопросов организации труда работников.

Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом.

Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску.

2. Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих.

К прочим, в том числе могут относиться работники:

- направленные организацией на обучение с отрывом от работы (на весь период действия постановления), получающие стипендию за счет средств организации;

- на весь период действия постановления находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя;

- находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка со дня рождения усыновленного ребенка, а также в отпуске по уходу за ребенком;

- обучающиеся в образовательных организациях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также работники, поступающие в образовательные организации, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством РФ;

- не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни до возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособности или до выбытия по инвалидности);

- находящиеся в длительных служебных командировках за границей.

3. Расчет процента вакцинированных работников организациям рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

а) кадровое подразделение организации составляет список работников (списочную численность, за исключением вакантных должностей), в который включаются наемные работники, работающие по трудовому договору и выполняющие постоянную, временную или сезонную работу, а также работающие собственники организаций, получающие заработную плату в данной организации;

б) работник, прошедший вакцинацию представляет информацию о вакцинации в кадровое подразделение организации. Данные о прохождении/непрохождении вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия работника;

в) кадровое подразделение организации соотносит суммарную численность работников, предоставивших информацию о своей вакцинации, к списочной численности работников, учитываемую при оценке процента вакцинированных работников организации, и определяет процент вакцинированных работников организации.

Контроль охвата профилактическими прививками органами исполнительной власти субъектов РФ, органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может реализовываться различными способами.

Принимаемые Российской Федерацией профилактические и противоэпидемические меры в рамках предотвращения распространения COVID-19 вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер и направлены исключительно во благо сохранения здоровья граждан.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ

Е.В. МУХТИЯРОВА

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека

Е.Б. ЕЖЛОВА

РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИНЯТИИ ГЛАВНЫМИ САНИТАРНЫМИ ВРАЧАМИ СУБЪЕКТОВ РФ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ (В ВИДЕ МОТИВИРОВАННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ГРАЖДАНАМ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ ГРАЖДАН)

Работодателю необходимо:

1. Определить перечень работников, которые относятся к группе (категории) работников, подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного санитарного врача по субъекту РФ.

2. Издать приказ об организации проведения профилактических прививок. В приказе необходимо указать:

- сведения о необходимости вакцинации;

- сроки прохождения вакцинации и предоставлении информации о прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры;

- порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации;

- порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке;

- информацию о возможности отстранения работника на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17.07.1998 № 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации в случае отказа от прохождения вакцинации;

- должностное лицо, ответственное за организацию прохождения вакцинации и сбор информации о прохождении вакцинации сотрудниками.

Основания для издания приказа:

3. Ознакомить работников, которые подлежат вакцинации, с приказом под роспись.

4. Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано или обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником заработной платы в период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией.

5. Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию.

6. В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации).

Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно.

В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность работника, основания, по которым он отстраняется от работы, срок отстранения (на период эпиднеблагополучия).

7. В случае если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.

8. Ознакомить работников, перечисленных в пункте 6, с упомянутым приказом под роспись.

В рабочей среде постоянно разделяют обязанности и ответственность. Требования к работе секретарей в целом сформированы давно, но они имеют свои особенности, которые связаны с тесным взаимодействием с подразделениями. Исполнители пишут письма, выполняют поручения и обеспечивают текущее хранение документов. А кто виноват, если письмо написано плохо, поручение просрочено, а оригинал документа утерян? Расскажем, на какие из этих вопросов есть ответы в действующих нормативных и методических документах по делопроизводству, а о каких аспектах придется подумать самостоятельно.

Почему важно распределить ответственность?

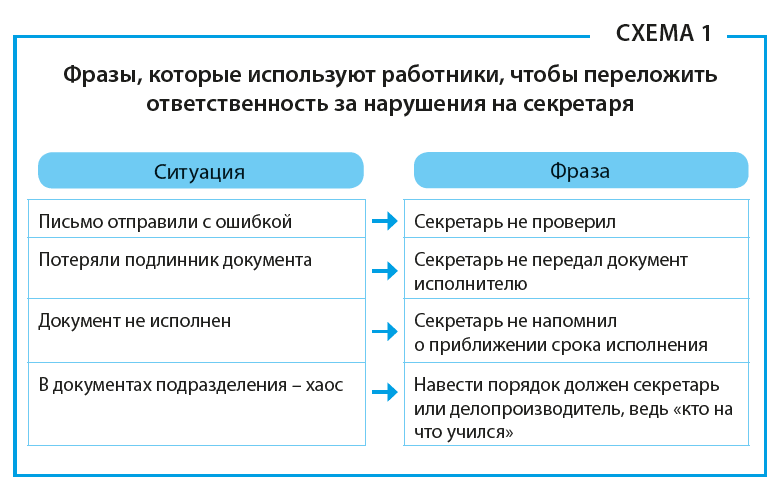

Часто сотрудники подразделений пытаются оправдать собственные недоработки и переложить ответственность за те или иные нарушения на плечи секретаря (Схема 1).

- не знает, как должен быть организован тот или иной процесс и за что он должен отвечать;

- выполняет слишком много обязанностей, чтобы повысить свою ценность.

Стандарты для управления документами

Вопросу управления документами посвящены следующие стандарты:

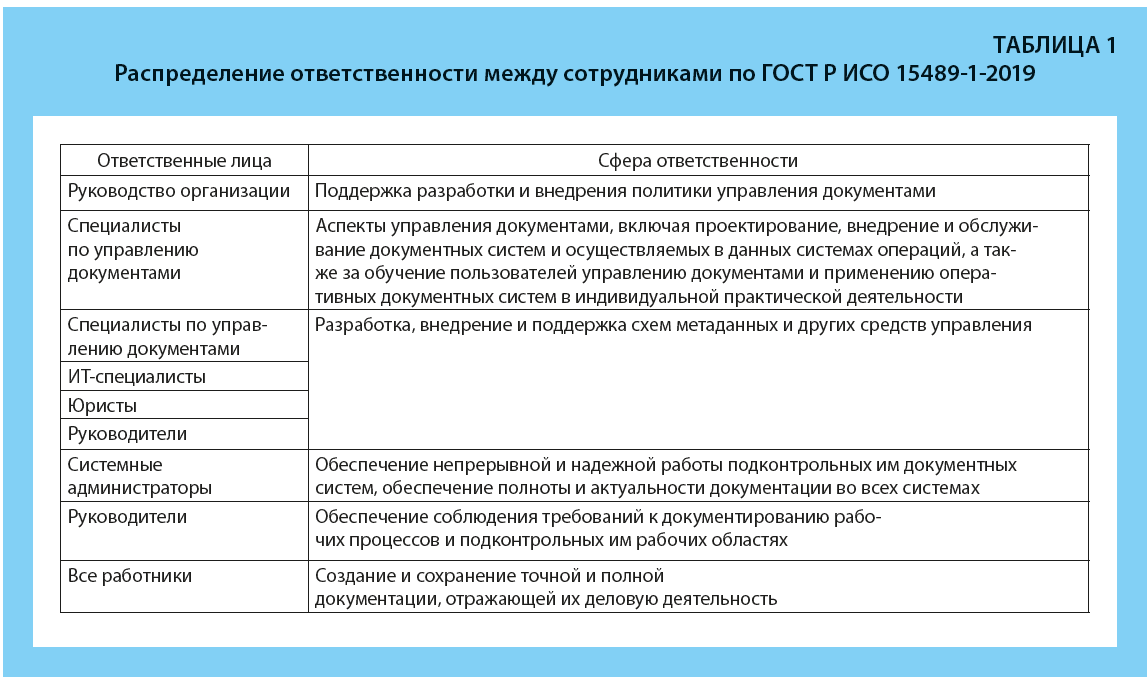

В ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 распределению ответственности между работниками уделено особое внимание. Так, установлено, что ответственность должна быть определена для:

- всех участников процесса создания документов;

- лиц, участвующих в управлении документами;

- всех пользователей документных систем.

Согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 ответственность распространяется на всех сотрудников, которые создают и используют документы, и должна быть определена, установлена и доведена до их сведения (Таблица 1).

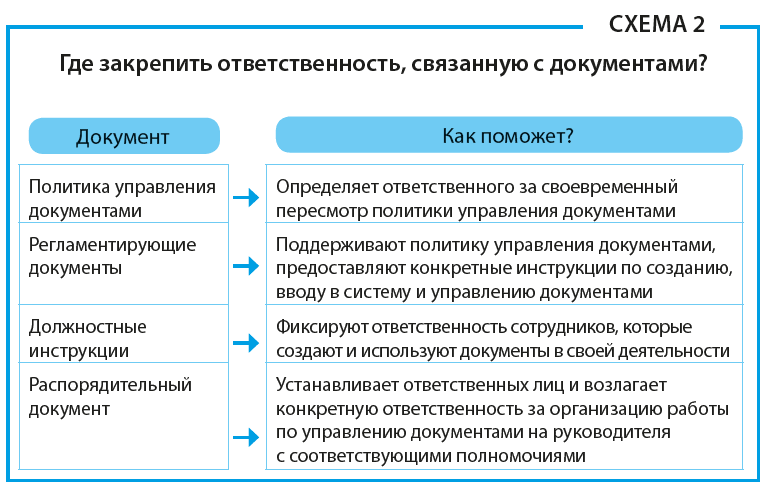

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 в организации необходимо закрепить ответственность в ряде документов (Схема 2).

Для эффективного управления документами следует распределить ответственность между работниками. ГОСТ Р 7.0.101-2018/ИСО 30301:2011 регламентирует реализацию системы управления документами (далее – СУД), которая связывает управление документами с успешной деятельностью организации и подотчетностью путем создания структуры, включающей политику, цели и руководства для документов. Положения этого стандарта используют те организации, которые приняли решение о разработке и внедрении СУД.

Нормативные и методические документы по делопроизводству об ответственности

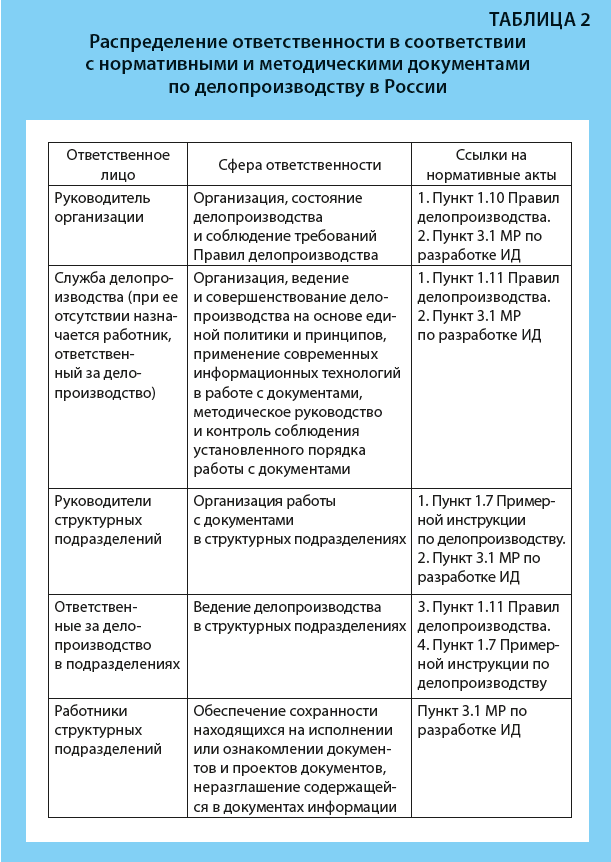

Основным нормативным актом организации, регламентирующим вопросы работы с документами, является инструкция по делопроизводству. При ее составлении мы традиционно рекомендуем организациям всех форм собственности ориентироваться на положения трех документов:

1. Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления[1] (далее – Правила делопроизводства).

2. Методические рекомендации по разработке инструкции по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления[2] (далее – МР по разработке ИД).

3. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях[3] (далее – Примерная инструкция по делопроизводству).

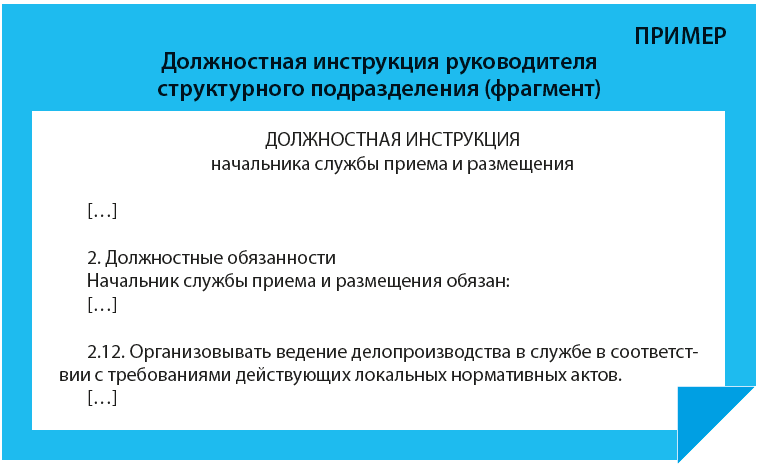

Чтобы задача по обеспечению согласованности положений организационных и нормативных документов была успешно реализована, целесообразно разработать и закрепить единые формулировки для их включения в проекты должностных инструкций. Сделать это можно в нормативном документе, устанавливающем требования к структуре и тексту должностных инструкций в организации (если он есть), или же разместить информацию в общем доступе на корпоративном портале. Контроль за включением тех или иных обязательных положений в должностную инструкцию осуществляется в ходе согласования ее проекта. Делать это может как специалист по управлению документацией (начальник службы делопроизводства), так и работник, координирующий деятельность по разработке должностных инструкций в организации (например, начальник отдела кадров).

Ответственных за делопроизводство в подразделениях, как правило, назначают персонально (пофамильно) приказом руководителя, при этом их должностные инструкции (с соблюдением норм трудового права) включают обязанность по ведению делопроизводства в структурных подразделениях. Обычно детализация этой задачи в должностной инструкции не предусматривается. Перечень операций, вменяемых ответственному за делопроизводство в подразделении, удобно оформить отдельным пунктом приказа.

Распределение ответственности за работу на разных этапах жизненного цикла документа

В организации, которая провела глобальное распределение ответственности, служба делопроизводства (или секретарь) обеспечивает методическое руководство и контроль соблюдения порядка работы с документами. А пишут письма и выполняют поручения исполнители – сотрудники структурных подразделений. И кто же виноват, если документ содержит ошибки, а поручение не исполнено вовремя?

На практике вопрос разграничения обязанностей и ответственности приобретает особую остроту именно тогда, когда речь заходит о конкретных действиях тех или иных сотрудников на разных этапах работы с документами. Разберем два направления работы, по которым чаще всего возникают споры между секретарем и исполнителями: создание документов (документирование) и исполнение документов (поручений).

Создание документов (документирование)

Критериями для оценки эффективности процесса работы над проектом документа (документирования) можно считать:

- качество документа – документ прошел оценку (согласование) всеми заинтересованными сторонами; текст и композиция соответствуют нормам официально-делового стиля и требованиям к конкретному виду документа;

- своевременность выполнения операций – соблюдены сроки, установленные для каждого этапа работы: создания, согласования, подписания, регистрации, рассылки документа.

Различные упущения в ходе работы над проектом документа могут повлечь за собой неприятности. Например:

- документ оформлен с нарушениями и не принят к регистрации организацией-адресатом, в результате чего руководителю придется подписать его повторно;

- в документе обнаружены ошибки (от грамматических до фактических), что нанесло ущерб репутации компании и ее первого лица;

- между подписанием документа и его регистрацией или отправкой прошло длительное время (руководитель думал, что письмо отправлено, но выяснилось, что нет, и началось внутреннее разбирательство) и т.д.

Действующие нормативные акты по делопроизводству возлагают максимальную ответственность за качество документа на исполнителя (Таблица 3).

В зависимости от специфики организации, особенностей и формы организации делопроизводства в локальной инструкции по делопроизводству предусматривают дополнительные положения по разграничению обязанностей и ответственности. Так, документ может содержать требования, связанные с особенностями взаимодействия между секретарем и исполнителями на этапах регистрации документа и подготовки к отправке (например, требование заполнять поля регистрационной карточки документа в системе электронного документооборота на разных этапах работы). Учтите следующие советы:

1. В п. 4.4 Примерной инструкции по делопроизводству определен перечень подразделений и лиц, с которыми необходимо согласовывать проекты документов. В их числе – служба делопроизводства. И если, например, для юридической службы очерчен круг рассматриваемых документов (проекты ЛНА, проекты приказов), то согласно этому нормативному документу служба делопроизводства должна согласовывать все документы организации. По крайней мере те, требования к которым регламентированы в третьем разделе Примерной инструкции по делопроизводству. Одновременно с этим лишь для одной группы документов (а именно для распорядительных документов) оговорен обязательный контроль за правильностью оформления со стороны службы делопроизводства (см. п. 3.17 Примерной инструкции по делопроизводству). Рекомендуем в локальной инструкции по делопроизводству однозначно определить, какие виды документов согласовывает служба делопроизводства (секретарь) и что является предметом согласования.

2. Действующие нормативные акты по делопроизводству содержат требования к срокам выполнения тех или иных процедур. Так, например, согласно п. 5.36 Примерной инструкции по делопроизводству регистрация исходящих документов осуществляется в день их подписания или, в некоторых случаях, на следующий рабочий день. За регистрацию документов, как известно, отвечает служба делопроизводства или секретарь. Одновременно с этим в п. 7.11 Примерной инструкции по делопроизводству указано, что после подписания документа исполнитель передает его на регистрацию в порядке, установленном в локальной инструкции по делопроизводству. Кто будет виноват в срыве сроков и как обосновать это, если исполнитель забудет о подписанном документе на несколько дней? Рекомендуем обращать особое внимание на нюансы при разработке локальной инструкции по делопроизводству, продумать и описать единый порядок работы на тех этапах, которые в Примерной инструкции по делопроизводству не освящены и зависят от специфики организации. Как организован процесс передачи документов на подпись руководителю? Что происходит с документами после подписания? Как организовано взаимодействие исполнителя и службы делопроизводства (секретаря) на этом этапе? Ответы на эти вопросы желательно закрепить документально.

3. В соответствии со своими трудовыми обязанностями секретарь руководителя обеспечивает организацию работы с документами в приемной руководителя. Это, как правило, установлено в его должностной инструкции. А вот в действующих нормативных актах, устанавливающих требования к инструкциям по делопроизводству, о работе приемной как таковой не сказано. Рекомендуем подумать о регламентации работы приемной при регламентации делопроизводства вашей организации.

Исполнение документов (поручений)

Рекомендуем в локальной инструкции по делопроизводству в разделе, посвященном организации контроля исполнения, предусмотреть следующие нюансы:

1. В соответствии с п. 6.8 Примерной инструкции по делопроизводству служба делопроизводства осуществляет проверку своевременности доведения документов, подлежащих исполнению, до работников. Однако практика показывает, что неправильно концентрировать всю ответственность в одном месте. В ЛНА целесообразно установить обязанность работников по регулярной проверке новых задач в СЭД, электронной почты, забору документов на бумажном носителе из ячеек структурных подразделений.

2. С учетом специфики компании и ее документооборота (традиционный или электронный) следует тщательно описать работу службы делопроизводства (или секретаря) по предварительной проверке и регулированию хода исполнения документов (поручений), чтобы все действующие лица понимали допустимую степень вмешательства контролера, а ответственность за неисполнение не перекладывалась на его плечи из-за отсутствия конкретики во внутренних нормативных актах. Это касается и взаимодействия службы делопроизводства (или секретаря) с руководителем: подумайте о том, какая информация и в какие сроки необходима руководителю для осуществления контроля по существу рассматриваемых вопросов и своевременного вмешательства.

Резюме

3. Процессы работы с документами следует тщательно проработать и описать в инструкции по делопроизводству, определив для каждой операции ответственных лиц и сроки выполнения поручений. При этом рекомендуем ориентироваться на действующие в Российской Федерации нормативные и методические документы по делопроизводству – в них содержатся ответы на многие вопросы и на них удобно ссылаться. Однако помните, что некоторые этапы работы в них не детализированы: определите и опишите их с учетом специфики вашей организации.

За компанию перед банком поручились физлица, чтобы фирме дали кредит. Они отдали под залог участок и ипотечную квартиру. После того, как организация не вернула заем, банк взыскал долг с поручителей. Один из них настаивал, что сделать это нельзя, так как ипотечный договор от его имени заключили по доверенности. Будет ли документ действительным, если личную подпись доверительницы на договоре подделал ее представитель, разбиралась коллегия по гражданским спорам Верховного суда.

Недвижимость под залог

Подпись по доверенности

Советский районный суд г. Уфы частично удовлетворил иск банка. Общество обязали выплатить 242 млн руб. и обратили взыскание на доли в праве собственности – цех и участок, принадлежащие Газовой и Насреддинову. В удовлетворении остальной части иска, касающейся долей Сулеймановой, суд отказал. Соответственно, встречный иск Сулеймановой удовлетворили – суд признал ее договор залога незаключенным. В решении сослались на то, что не доказано, что именно сама Сулейманова подписывала договор. А экспертиза признала, что подпись на договоре, которая идет после расшифровки, не оригинальная, она просто скопирована. Вышестоящие инстанции оставили такое решение без изменений.

Конкурсный управляющий ГК АСВ оспорил судебные акты в ВС (дело № 49-КГ20-26-К6). В коллегии под председательством судьи Сергея Романовского обратили внимание на значимое обстоятельство дела: согласие супруга Сулеймановой на ипотеку и выдачу доверенности ее представителю.

ВС в определении указал: по п.1 ст. 183 ГК (заключение сделки неуполномоченным лицом) сделка между третьим лицом и представляемым не считается заключенной, то есть вообще не существует. При этом получается, что заключенной должна быть сделка между представителем и третьим лицом. Но чтобы установить, что представитель и третье лицо договорились, необходимо соблюсти много условий.

При этом если представляемый одобрил сделку (такое одобрение действует с обратной силой), сделка с представителем преобразуется в действительную сделку с представляемым, указал ВС.

— Письменное или устное одобрение независимо от того, кому оно адресовано;

— Признание представляемым претензии контрагента;

— Другие действия представляемого, свидетельствующие об одобрении сделки (например, полное или частичное принятие исполнения по оспариваемой сделке, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке, подписание уполномоченным на это лицом акта сверки задолженности);

— Заключение, а также одобрение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой;

— Просьба об отсрочке или рассрочке исполнения;

— Акцепт инкассового поручения.

ВС отметил: зарегистрировала договор ипотеки не сама Сулейманова, а ее представитель на основании доверенности, но это обстоятельство суды никак не оценили. ВС отменил акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию (на момент написания материала не рассмотрено – прим. ред.).

Юристы анализируют риски

Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Legal to Business Региональный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство × , отмечает, что, направляя дело на новое рассмотрение, ВС фактически дал указание нижестоящим судам исследовать обстоятельства последующего одобрения сделки и действительного волеизъявления стороны. Есть сомнения в добросовестности поведения ответчика, предъявившего встречные исковые требования о признании договора незаключенным, отмечает Гузь.

По оценке юриста, решение ВС подчеркивает, что надо не только формально оценивать факт надлежащего заключения договора. Следует учитывать другие обстоятельства, свидетельствующие о намерении залогодателя передать вещь в залог, а также то, как он вел себя в дальнейшем.

Читайте также: