Берут ли в армию с аномалией арнольда киари 1 степени

Обновлено: 28.06.2024

Синдром Арнольда Киари (мальформация или аномалия Арнольда Киари)

Последнее редактирование: 11/02/2019, Доктор Мигель Б. Ройо Сальвадор, Номер в коллегии: 10389. Нейрохирурга и Невролога.

Определение

Синдром Арнольда Киари I типа состоит в опущении нижней части мозжечка – миндалин мозжечка – в затылочное отверстие и позвоночный канал при отсутствии других мальформаций, связанных со спинным мозгом. Иногда считают, что опущение миндалин мозжечка должно быть более 5мм, иногда – больше 3мм, для других опущение начинается с 0мм, когда миндалины находятся на уровне границы затылочного отверстия, при наличии соответствующей клинической картины.

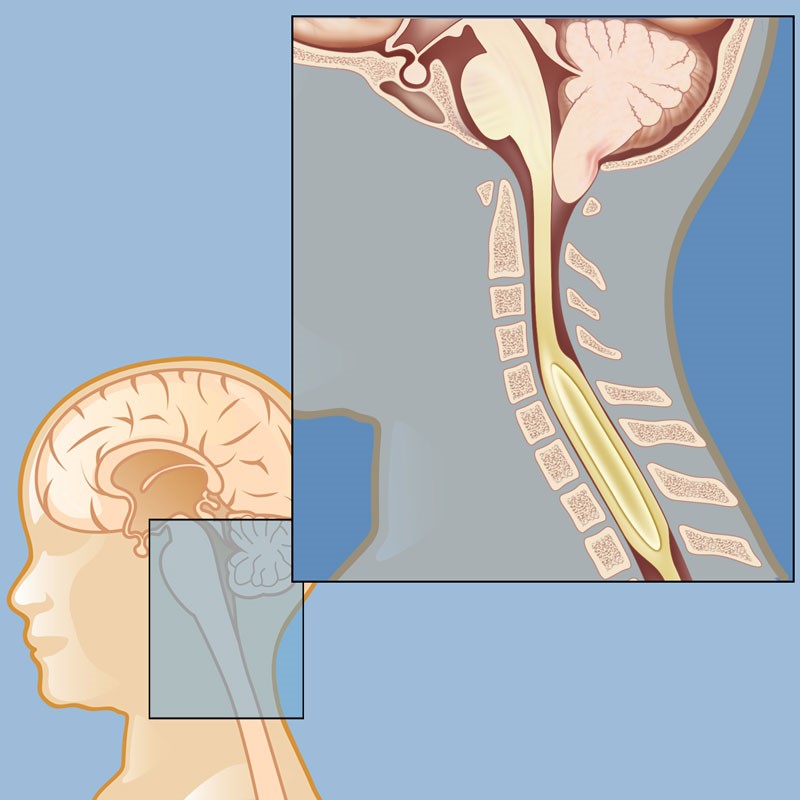

Рисунок 1.- На схеме показано опущение миндалин мозжечка и увеличение надмозжечкового пространства из-за смещения всего мозжечка к затылочному отверстию. Синдром Арнольда Киари I.

Симптомы

Клиническая картина при синдроме Арнольда Киари I может быть разнообразной, наиболее частые симптомы (от более частых к более редким): головные боли, боли в шейном отделе позвоночника, парез в конечностях, нарушения зрения, боль в конечностях, парестезии, нарушения чувствительности, головокружения, нарушения глотания, боли в пояснице, ухудшение памяти, нарушение походки, боли в грудном отделе позвоночника, нарушение равновесия, дисестезия, трудности с выражением мысли и подбором слов, нарушения сфинктера, бессонница, рвота, потери сознания, дрожь.

Типы Арнольда Киари

Существует 4 классических типа (I, II, III, IV) и два типа, описанных недавно (“0”, “1,5”):

I тип. Опущение миндалин мозжечка без какой-либо иной мальформации нервной системы.

II тип. Опущение миндалин мозжечка с нейропозвоночной мальформацией, при которой спинной мозг прикреплен к позвоночному каналу.

III тип. Опущение миндалин мозжечка с затылочной энцефалоцеле и мозговыми аномалиями при Синдроме Арнольда Киари II.

IV тип. Опущение миндалин мозжечка, аплазия или гипоплазия мозжечка, связанные с аплазией намёта мозжечка.

“1,5” тип. Недавно описан Синдром Арнольда Киари 1,5 с опущением миндалин мозжечка и опущением ствола головного мозга в затылочное отверстие.

Теории о причине опущения миндалин мозжечка

Опущение миндалин мозжечка может быть результатом натяжения, которое оказывает на спинной мозг та или иная мальформация, за исключением синдрома Арнольда Киари I типа, при котором опущение миндалин мозжечка – единственное нарушение, и о причине появления этого нарушения существуют разные теории:

– Традиционные теории:

- Гидродинамическая: опущение миндалин мозжечка – это последствие нарушения циркуляции спинно-мозговой жидкости.

- Мальформация: Теория о маленьком размере затылочного отверстия, которое провоцирует опущение миндалин в позвоночный канал.

– Теория натяжения спинного мозга по Filum System ® :

Теория доктора Мигеля Б. Ройо Сальвадор рассматривает опущение миндалин мозжечка при Синдрома Арнольда Киари I, как результат анормального натяжения спинного мозга из-за анормальной и натянутой связки, которая называется концевая нить. Концевая нить не видна на снимках.

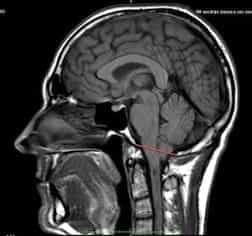

Рисунок 2.- МРТ пациента в 8 и 20 месяцев, на втором снимке можно наблюдать опущение миндалин мозжечка, которое появилось уже после первого МРТ. Huang P. “Adquired” Chiari I malformation. J. Neurosurg 1994. Это указывает на то, что, помимо наследственного и генетического фактора, существует фактор приобретенного заболевания.

Факторы, влияющие на развитие Синдрома Арнольда Киари I

Основные факторы, участвующие в развитии Синдрома Арнольда Киари I, следующие:

- Семейная предрасположенность: Натяжение нервной системы из-за анормально напряженной концевой нити, которое мы называем заболеванием концевой нити, приводит к опущению миндалин мозжечка. Эта патология является генетической и может передаваться по наследству.

- Внезапное усиление натяжения спинного мозга: После падения или травмы позвоночника уже существующее натяжение спинного мозга – заболевание концевой нити – может усилиться. В этих случаях из-за более сильного натяжения может увеличиться опущение миндалин мозжечка или компрессия в затылочном отверстии, что отразится на росте симптомов. Травма, в данном случае, не является причиной развития синдрома Арнольда Киари, это лишь пусковой механизм для внезапного ухудшения состояния из-за увеличения силы натяжения.

Осложнения при Синдроме Арнольда Киари I

Осложнения при пролабировании миндалин мозжечка могут зависеть от степени натяжения или от компрессии тканей в затылочном отделе (компрессия тканей миндалин мозжечка и ствола спинного мозга из-за ограниченности пространства в затылочном пространстве).

- Ухудшение качества жизни: при синдроме Арнольда Киари I головные боли, головокружения, боли в спине и конечностях, парезия, нарушения глотания или чувствительности, когнитивные нарушения, нарушения зрения или походки могут стать хроническими, увеличивать интенсивность, ухудшая с каждым разом состояние больного, ограничивая его нормальный образ жизни.

- Хронические боли: Пациентам может понадобиться лечение в отделении терапии боли, потому что привычные противовоспалительные и обезболивающие медикаменты могут быть неэффективными для лечения приступов головной боли и других симптомов.

- Внезапная смерть: в стволе спинного мозга находится контроль за сердечно-дыхательными функциями, если миндалины мозжечка давят на него, то во время сна могут возникать нарушения дыхания (апноэ, остановки дыхания и даже внезапная смерть пациента). Поэтому так важен своевременный диагноз и раннее лечение.

Лечение Синдрома Арнольда Киари I

Обычно при Синдроме Арнольда Киари I с/без сирингомиелии применяется нейрохирургическое лечение.

В настоящее время декомпрессия или краниотомия затылочного отверстия является стандартным лечением для этого диагноза в большинстве медицинских центров в мире. Обычно ее назначают в случаях, когда симптомы провоцируют больше ущерба и смертности, чем естественное развитие патологии.

Однако с 1993 года, после публикации докторской диссертации доктора Ройо Сальвадор, который связал натяжение всей нервной системы с концевой нитью, натяжение которой провоцирует, среди прочих заболеваний, опущение миндалин мозжечка, было разработано новое лечение, этиологическое, то есть, устраняющее причину заболевания при помощи хирургического рассечения концевой нити, которое убирает патологический механизм натяжения.

Наша техника рассечения концевой нити является минимально инвазивной, и ее назначают во всех случаях заболевания концевой нити, как симптоматического, так и протекающего без симптомов, и как можно раньше, поскольку риски минимальны и намного ниже, чем от самой патологии, к тому же, данное лечение останавливает дальнейшее развитие заболевания.

Рассечение концевой нити с техникой Filum System®:

Преимущества

1. Устраняет причину Синдрома Арнольда Киари I и связанных с ним патологий.

2. Устраняет давление в затылочном отверстии и вместе с ним риск внезапной смерти.

3. 0% смертности, без последствий у более чем 1500 прооперированных по методу Filum System® пациентов.

4. С минимально инвазивной техникой, хирургическое время: 45 минут. Короткие сроки пребывания в клинике. Местная анестезия. Короткий период постоперационного восстановления без ограничений.

5. Улучшает симптомы, останавливает опущение миндалин мозжечка.

6. Устраняет риск появления гидроцефалии из-за опущения миндалин.

7. Улучшает кровоснабжение всей нервной системы и, вместе с этим, когнитивные возможности, которые могут страдать из-за натяжения спинного мозга.

Недостатки

1. Небольшой шов в зоне копчика, возможны осложнения в виде инфекции шва и гематомы в зоне операции.

2. Улучшение спастичности иногда ошибочно принимают за снижение силы в конечностях.

3.Во время процесса восстановления и улучшения чувствительности могут появиться неприятные ощущения, которые обычно принимают за нежелательные последствия.

4. При улучшении кровоснабжения головного мозга может увеличиться мозговая активность и могут наблюдаться перепады в настроении в течение начального пост-оперативного периода.

Затылочная краниоктомия:

(Декомпрессия большого затылочного отверстия)

Преимущества

1. Избежание риска внезапной смерти.

2. Состояние некоторых пациентов улучшается.

Недостатки

1. Не устраняет причину заболевания.

2. Смертность от 0,7 до 12%, бóльший процент, чем внезапная смерть при спонтанном развитии заболевания.

3. Агрессивная операция, калечит и возможны последствия.

4. Малый процент улучшения и на короткий срок.

5. Неврологический дефицит: зависит от местонахождения увечья: Эмипарезия (паралич половины тела от 0,5 до 2,1%. Изменения в зрительном пространстве от 0,2 до 1,4%. Изменения в речи от 0,4 до 1%. Недостаток в чувствительности от 0,3 до 1%. Отстутствие равновесия, трудности с ходьбой от 10 до 30%.

6. Послеоперационное внутримозговое кровоизлияние в оперируемой области, эпидуральная гематома, интрааксиальное кровоизлияние, которые могут вызвать неврологический дефицит или ухудшение ранее существовашего дефицита (от 0,1 до 5%).

7. Отек мозга, в зависимости от процесса и ситуации, риск достигает 5%.

8. Поверхностная, глубокая или внутричерепная инфекция, риск от 0,1 до 6,8%, с формированием мозгового абсцесса, асептического-септического менингита.

9. Гемодинамические изменения из-за манипуляций с нарушениями в стволе мозга.

10. Газовая эмболия (у больных в сидячей позиции).

11. Выход спинномозговой жидкости от 3 до 14% (фистула СПЖ).

12. Послеоперационная гидроцефалия.

14. Тетрапарез (потеря силы во всех конечностях)

В связи с осложнениями и смертностью при затылочной декомпрессии, которые в процентном соотношении превышают смертность от спонтанного развития синдрома Арнольда Киари I, мы считаем, что данное лечение противопоказано.

Результаты лечения по методу Filum System

С помощью метода Filum System® уже прооперировалось более 1500 пациентов с Синдромом Арнольда Киари I, с/без сирингомиелией и/или сколиозом.

Цель операции: остановить развитие заболевания (как анатомическое (увеличение опущения миндалин), так и симптоматическое (дальнейшее развитие симптомов)). В большинстве случаев отмечается симптоматическое улучшение состояния, и в некоторых случаях миндалины мозжечка поднимаются.

BIBLIOGRAFÍA

- Dr. Miguel B. Royo Salvador (1996), Siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas, etiología común (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (132): 937-959.

- Dr. Miguel B. Royo Salvador (1996), Platibasia, impresión basilar, retroceso odontoideo y kinking del tronco cerebral, etiología común con la siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (134): 1241-1250

- Dr. Miguel B. Royo Salvador (1997), Nuevo tratamiento quirúrgico para la siringomielia, la escoliosis, la malformación de Arnold-Chiari, el kinking del tronco cerebral, el retroceso odontoideo, la impresión basilar y la platibasia idiopáticas (PDF). REV NEUROL; 25 (140): 523-530

- M. B. Royo-Salvador, J. Solé-Llenas, J. M. Doménech, and R. González-Adrio, (2005) “Results of the section of the filum terminale in 20 patients with syringomyelia, scoliosis and Chiari malformation“.(PDF). Acta Neurochir (Wien) 147: 515–523.

- M. B. Royo-Salvador (2014), “Filum System ® Bibliography” (PDF).

- M. B. Royo-Salvador (2014), “Краткое Введение в Filum System ® “.

Синдром Арнольда Киари I

Описан: В 1883 году хирургом-анатомом Джоном Клеланд (1835-1925) из Пертшира, Шотландия. Он описал удлинение червя мозжечка, опущение мозжечка и IV желудочка у мальчика с гидроцефалией, энцефалоселе, спина бифида. В 1891 и 1896 годах Ганс Киари описал новые случаи и классифицировал их. В 1894 году Жюль Арнольд внес вклад в распространение знаний об этом заболевании.

Назван: Швальбе и Гредиг в 1907 году, как “мальформация Арнольда-Киари”. Официальная современная номенклатура в кодификации и классификации заболеваний Всемирной организации здравоохранения называет это заболевание термином “Синдром или заболевание Арнольда-Киари I” (Q07.0, CIE-10). (ВОЗ, (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (c) Geneva, OMS, 1992)).

Частота: Один случай на тысячу новорожденных, другие авторы указывают менее 1% населения. В обоих случаях речь идет об опущении миндалин мозжечка более 3 или 5мм.

Заболевание концевой нити

После исследований доктора Ройо Сальвадор и его докторской диссертации (1992г.) было установлено, что несколько заболеваний, чья причина появления ранее была неизвестна, такие как: синдром Арнольда Киари I, идиопатические Сирингомиелия и Сколиоз, Платибазия, Базиллярная Импрессия, Смещение зуба осевого позвонка, Углообразный перегиб на уровне дуги атланта, – входят в состав новой патологии – Заболевания концевой нити – и возникают по одной и той же причине: натяжения спинного мозга и всей нервной системы.

Сила натяжения всей нервной системы при заболевании концевой нити присутствует при формировании всех человеческих эмбрионов, в большей или меньшей степени все страдают от ее последствий и разных форм проявлений и интенсивности.

С заболеванием концевой нити могут быть связаны такие заболевания как: межпозвонковые грыжи, некоторые синдромы сосудистой недостаточности головного мозга, фасеточный синдром, синдром Бострупа, фибромиалгия, хроническая усталость, ночной энурез, недержание мочеиспускания и острый парапарез.

Для точной диагностики, подбора лечения и наблюдения пациента с заболеванием концевой нити был создан метод Filum System ® .

Свяжитесь с нами

Меня зовут Нина, я буду ассистентом в Вашей консультации.

Все консультации, полученные через этот формуляр или по электронной почте Барселонского Института Киари & Сирингомиелии & Сколиоза, передаются медицинскому отделу, и ответы проверяются доктором М. Б. Ройо Сальвадор.

Аномалия Арнольда-Киари – это смещение и выпадение части мозжечка в слишком большое затылочное отверстие. Миндалины мозжечка, попадая в патологически большое отверстие, опускаются и от этого могут не только страдать сами, но и сдавливать собой спинной мозг. Опущение на уровень второго позвонка заметно затрудняет ток спино-мозговой жидкости.

Раньше считалось, что аномалия Арнольда-Киари — это врождённая патология. Однако дальнейшее изучение показало, что предпосылкой для неё может служить слишком быстрый рост ромбовидного мозга, когда развитие костей черепа отстаёт. Большинство людей с этой аномалией при рождении имели нормальные размеры и мозга, и отверстия черепа.

Помимо дисбаланса в скорости развития, к заболеванию могут приводить некоторые иные врождённые заболевания.

Очень часто аномалии Арнольда-Киари сопутствуют гидроцефалия и нарушения развития спинного мозга.

Существуют статистические данные, по которым частота аномалии Арнольда-Киари от 3 до 8 случаев на 100 000 населения. Однако истинная частота этого порока не установлена из-за отсутствия определённости в системе классификации.

Средний возраст пациентов, у которых диагностируется аномалия Арнольда-Киари, 25-40 лет. Из этого можно делать вывод либо о действительно малом проценте случаев с врождённым происхождением, либо о компенсаторных механизмах в детском возрасте, сглаживающих симптоматику до определённого этапа развития.

У больных этим недугом не выявляются какие-либо хромосомные аномалии. При этом вполне возможной и целесообразной представляется перинатальное выявление врождённой аномалии Арнольда-Киари и прогноз для дальнейшей жизни.

В настоящее время определёнными можно считать три фактора в происхождении аномалии Арнольда-Киари:

- врождённые остеоневропатии, обусловленные наследственностью

- родовая травма (травматическое повреждение части черепа)

- гидродинамический удар ликвора в стенки центрального канала спинного мозга

2. Симптомы болезни

Миндалины мозжечка отвечают за координацию движений, поэтому развитие болезни проявляется разнообразной симптоматикой. Совокупность признаков и тяжести нарушений определяет тип аномалии:

- I тип даёт самую лёгкую клиническую картину, которая обусловлена только опущением миндалин в позвоночный канал ниже плоскости затылочного отверстия (врождённым или приобретённым)

- II тип присваивается аномалии, когда смещаются не только миндалины мозжечка, но и часть продолговатого мозга и ствола мозга (тяжёлое врождённое нарушение)

- III тип встречается редко и определяется при грубом смещении всех структур задней черепной ямки (мозговая грыжа)

- IV тип — гипоплазия мозжечка без смещения его вниз (несовместимая с жизнью патология)

У большинства больных пациентов с аномалией Арнольда-Киари развивается сирингомиелия — патология спинного мозга, когда образуются множественные кисты спинного мозга. Прогрессирование болезни приводит к миелопатии.

Клиническая картина аномалии Арнольда-Киари первого типа характеризуется достаточно лёгкой симптоматикой и ограничивается ощущением сдавленности или головной болью при кашле и напряжении. Возможны также слабость в мышцах рук, головокружение, проблемы со зрением. Порой аномалия этого типа вообще не проявляется.

Тяжёлые формы аномалии (II и III типы) дают более серьёзные нарушения, иногда не совместимые с жизнью: онемение, мышечное бессилие, параличи. Как правило, все симптомы носят двусторонний характер. В детском возрасте возможно развитие гидроцефалии, апноэ, расстройства дыхания, неврологические нарушения.

Основные жалобы пациентов обычно таковы:

- Нистагм (непроизвольное подергивание глазных яблок)

- Зрительные расстройства (снижение остроты зрения, раздвоенность изображения)

- Тремор конечностей, нарушения координации

- Снижение чувствительности частей лица или тела

- Слабость рук и ног

- Проблемы с мочеиспусканием (непроизвольное или затруднённое)

- Потеря сознания при повороте головы

- Боль в шейно-затылочной части головы, особенно при кашле и чихании

- Головокружение

- Эпизоды апноэ (остановки дыхания)

- Ослабление глотательного рефлекса

3. Диагностика заболевания

Основные методы обследования больных с подозрением на аномалию Арнольда-Киари:

- МРТ диагностика

- Компьютерная томография

- Всестороннее неврологическое обследование

Цель обследования — определить тип аномалии и выраженность нарушений, оценить прогноз для больного и назначить адекватное лечение.

4. Лечение аномалии Арнольда-Киари

Бессимптомное течение болезни не требует лечения.

Если единственный симптом— незначительная переносимая боль, то больному показано консервативное лечение. Схема лечения в каждом случае индивидуальна и обычно включает нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты.

Прогрессирование аномалии на фоне консервативной терапии или выявление неврологического дефицита у больного являются показанием к нейрохирургической операции. Вмешательство обычно направлено на устранение сдавления нервов, нормализацию тока церебральной жидкости. Необходимый эффект достигается путём увеличения объёма задней черепной ямки и расширением затылочного отверстия. Иногда требуется шунтирование для выведения излишней жидкости.

Современная медицина позволяет большинство таких операций проводить при помощи эндоскопа, что снижает риск осложнений и облегчает восстановительный период. Удачно проведённая нейрохирургическая операция даёт больному с аномалией Арнольда-Киари шанс на дальнейшую полноценную жизнь без лекарственной поддержки.

Госпитализация и лечение по квоте ОМС. Подробнее после просмотра снимков.

Содержание:

Аномалия Арнольда-Киари у взрослых сопровождается опущением и выходом через затылочное отверстие структур головного мозга, которые находятся в задней черепной ямке. При этом находящиеся поблизости мозговые структуры сдавливаются. Это приводит к нарушению оттока цереброспинальной жидкости и развитию гидроцефалии. Чаще всего признаки аномалии Арнольда-Киари сочетаются с сирингомиелией. Это хроническое заболевание центральной нервной системы, которое сопровождается образованием полостей в продолговатом и спинном мозге.

Неврологи затрудняются с установкой истинных причин развития заболевания. Симптомы аномалии Арнольда-Киари могут возникать из-за уменьшения задней черепной ямки. В результате этого мозговые структуры постепенно выходят через затылочное отверстие. Также причиной может быть увеличение размера мозга на фоне гидроцефалии, черепно-мозговых травм.

Симптомы заболевания

Симптомы заболевания зависят от типа аномалии Арнольда-Киари. Квалифицировать патологию может невролог или нейрохирург. В клинической практике нейрохирургов часто встречается аномалия Арнольда-Киари 1 степени. Болезнь развивается после окончания периода полового созревания или уже у взрослых пациентов.

Основные признаки патологии у взрослых:

- головная боль в области шеи и затылка, которая склонна к усилению при напряжении мышц, во время кашля и чихания;

- рвота, которая не зависит от приема пищи;

- повышение мышечного тонуса;

- мозжечковая атаксия;

- склонность к нистагму и нарушениям речи;

- снижение остроты зрения и слуха.

Возможно появление и других симптомов, в том числе кратковременной потери сознания. Пациенты с такой болезнью жалуются на головокружение, возникающее всякий раз при повороте головы. В некоторых случаях может даже возникать обморок. Распространенным признаком являются атрофические изменения в области языка и гортани. Они сопровождаются нарушением дыхания и хронической осиплостью голоса. Подобные последствия возникают при длительном отсутствии эффективной медицинской помощи.

Аномалия Арнольда-Киари 2 типа вызывает шумное дыхание, сочетающееся с парезом гортани и забросом пищи в нос. Поставить точный диагноз можно на основании осмотра и данных диагностики. Неврологический осмотр в сочетании с магнитно-резонансной томографией головного мозга и позвоночника позволяет выявить характерные аномалии. При подтверждении диагноза необходимо как можно скорее начинать соответствующее лечение.

Магнитно-резонансная томография является наиболее широко применяемым методом диагностики при данном заболевании. Во время исследования можно обнаружить дислокацию миндалин и получить информацию о составе тканей головного мозга. Для исследования потока цереброспинальной жидкости необходимо проводить фазово-контрастную МРТ.

Аномалия Арнольда-Киари 1 степени

Миндалины мозжечка находятся ниже большого затылочного отверстия. Аномалия Арнольда-Киари 1 степени чаще встречается у взрослых. На фоне развития болезни в центральном канале спинного мозга начинает скапливаться цереброспинальная жидкость. При сочетании болезни с сирингомиелией нарушается чувствительность, появляются признаки онемения и атрофических процессов в мышцах. Возможно исчезновение рефлексов брюшины.

Аномалия Арнольда-Киари 2 степени

При данной болезни через большое затылочное отверстие начинают выходить не только миндалины, но и сам мозжечок, IV желудочек, а также продолговатый мозг. Заболевание связывают с врожденной спинномозговой грыжей. Патология сопровождается миеломенингоцеле, расщеплением позвоночника.

Аномалия Арнольда-Киари 3 и 4 степеней

Аномалия Арнольда-Киари 3-4 степеней сопровождается переходом опустившихся образований мозга в менингоцеле затылка и шеи. При 4 степени болезни гипопластические процессы в мозжечке нередко сочетаются с признаками гидроцефалии.

Возможно развитие сочетанной патологии. Заболевание может возникать на фоне диспластических процессов нервной системы, включая нарушения в функциональности мозолистого тела и недоразвитие подкорковых структур.

Лечение у взрослых

Главным методом лечения является операция. Консервативная терапия может рассматриваться только в качестве дополнительного метода. Но в большинстве случаев заболевание сопровождается значительными неврологическими нарушениями, вплоть до развития парезов и других опасных для жизни осложнений. В таком случае нельзя откладывать хирургическое лечение.

Чаще всего специалисты используют краниовертебральную декомпрессию. Операция предполагает удаление фрагмента кости с расширением затылочного отверстия. Также специалисты ликвидируют признаки сдавления неврологических структур, проводят удаление миндалин мозжечка и частей двух первых шейных позвонков. Для восстановления нормального тока цереброспинальной жидкости используют искусственные материалы и трансплантанты, которые подшивают в область твердой мозговой оболочки в качестве заплаток.

Проведение шунтирующих операций

В нейрохирургии активно используют шунтирующие системы для устранения гидроцефалии. Целью такого хирургического вмешательства является восстановление оттока цереброспинальной жидкости. Шунты имеют односторонние клапаны. В будущем возможно проводить замену этих систем или их ревизию в ходе повторных нейрохирургических вмешательств.

Оттока цереброспинальной жидкости достигают путем дренирования желудочков мозга. Систему шунтирования могут соединять с правым предсердием или брюшной полостью. Возможно применение современных эндоскопических методов оперативного лечения. Они отличаются малоинвазивностью, коротким реабилитационным периодом.

При высокой квалификации нейрохирурга операции проходят без каких-либо осложнений. Риск инфицирования повышается при несоблюдении основных правил инфекционной безопасности, разъединении шунта, резком снижении внутричерепного давления. При использовании специальных шунтирующих систем можно избежать подобных неблагоприятных последствий.

Последствия и прогноз для жизни

При подтверждении диагноза необходимо как можно скорее начинать лечение. Определенные проблемы с диагностикой могут возникать из-за бессимптомного течения болезни. Аномалия Киари 3 степени нередко приводит к летальному исходу. Но своевременно проведенное хирургическое лечение позволяет избежать неблагоприятных последствий. Операция является золотым стандартом современной нейрохирургии.

Даже незначительные неврологические проявления являются показанием для обращения к специалистам. В идеале необходимо начинать лечение сразу после выявления патологии. Болезнь в запущенной форме заканчивается инвалидностью и гибелью пациента.

Своевременно проведенное лечение с использованием операции позволяет избежать необратимых атрофических процессов в центральной нервной системе. В НИИ Бурденко подобные хирургические вмешательства проводят на высоком профессиональном уровне. С пациентами работают опытные нейрохирурги, уделяя повышенное внимание каждому этапу лечения, включая подготовку к операции и проведение тщательного комплексного обследования.

После оперативного вмешательства пациенты находятся под присмотром нейрохирургов, реабилитологов, реаниматологов. Специалисты следят за жизненно важными показателями работы организма. При необходимости профессионалы оказывают первую помощь, тормозят развитие осложнений и других неблагоприятных последствий для здоровья. Современные методики, применяемые в нейрохирургии, позволяет сократить степень повреждения тканей во время работы с головным мозгом, избежать лишних травм и кровопотери.

Консультация нейрохируга

Гаврилов Антон Григорьевич

Нейрохирург, доктор медицинских наук

Аномалия Арнольда-Киари (ААК) – это врожденное состояние, характеризующееся смещением миндалин мозжечка, а в ряде случаев ствола и IV желудочка головного мозга ниже уровня большого затылочного отверстия

Схематическое изображение ААК I типа в сочетании с сирингомиелической кистой

Существуют три типа патологических изменений:

- аномалия I типа характеризуется грыжевидным выпячиванием миндалин мозжечка в позвоночный канал ниже уровня большого затылочного отверстия. При этом IV желудочек лишь иногда слегка опущен, а продолговатый мозг в ряде случаев принимает уплощенную форму;

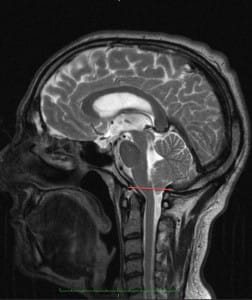

МРТ головного пациента с ААК I типа – смещение миндалин мозжечка в позвоночный канал

ниже уровня большого затылочного отверстия (более 6 мм)

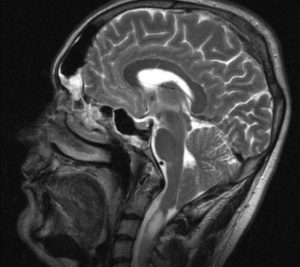

- аномалия II типа характеризуется более грубыми изменениями заднего мозга, которые заключаются в каудальном смещении нижних отделов червя мозжечка, продолговатого мозга, IV желудочка. Эти изменения почти всегда сочетаются с пояснично-крестцовым миеломенингоцеле и прогрессирующей гидроцефалией;

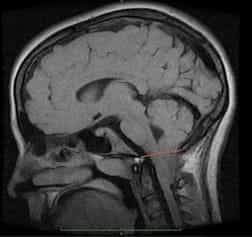

МР-картина ААК II типа – четко визуализируется каудальное смещении нижних отделов червя мозжечка,

продолговатого мозга, а также гидроцефалия

- аномалия III типа встречается редко и проявляется грубым смещением заднего мозга в позвоночный канал, а также высоким цервикальным или субокципитальным энцефаломенингоцеле. Эти изменения обычно не совместимы с жизнью.

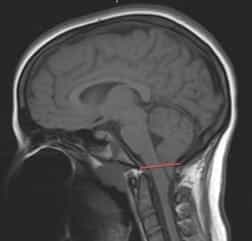

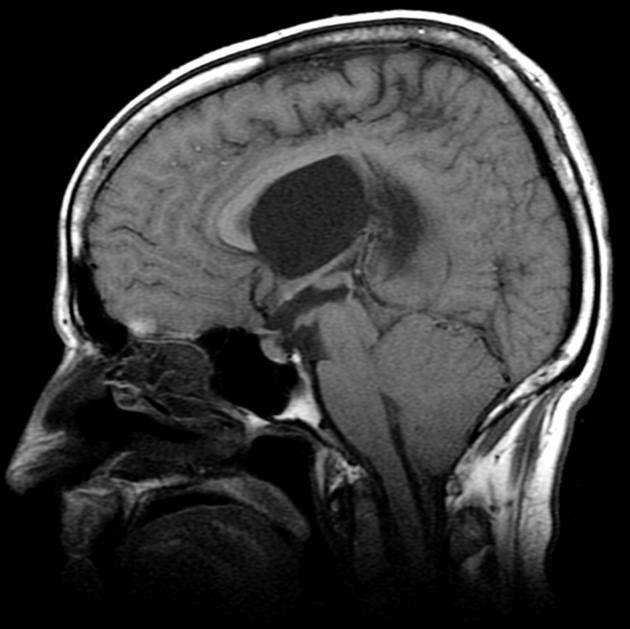

МРТ головного мозга при ААК III типа (энцефаломенингоцеле)

Клинические проявления ААК многообразы

Обычно первым симптомом является головная боль, усиливающаяся при кашле, чихании и физическом напряжении. Чаще всего она появляется у пациентов в подростковом и юношеском возрасте, когда они начинают активно заниматься физическими упражнениями (посещение атлетических залов, секций и т. д.) с целью увеличения мышечной массы или снижения веса.

Диагностика

В настоящий момент методом выбора при дифференциальной диагностике данной патологии является МРТ головного мозга, шейного и грудного отделов спинного мозга (для исключения сирингомиелии).

Лечение

Подход к терапии ААК зависит от степени тяжести заболевания. В случае случайного выявления ААК в ходе нейровизуализационного обследования при отсутствии жалоб и симптомов заболевания пациент нуждается лишь в регулярном наблюдении врачом-неврологом. При необходимости назначается симптоматическая терапия. Если первичными симптомами патологии является головная боль, рекомендован прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Для профилактики головокружения рекомендуется избегать экстремальных физических нагрузок. Показаны препараты, обладающие анксиолитическим эффектом. Основным действенным лечением клинически значимой ААК, значительно снижающей качество жизни пациентов, в настоящее время является оперативное вмешательство – декомпрессивная краниоэктомия задней черепной ямки и пластика твёрдой мозговой оболочки.

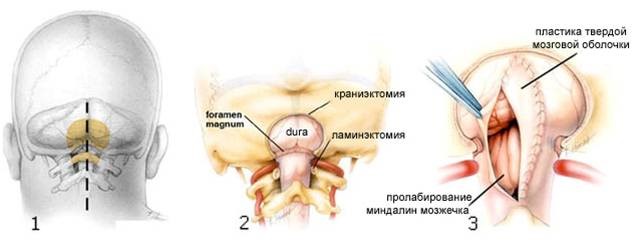

Схематическое изображение классической субокципитальной краниэктомии при ААК

1 – после обработки кожи раствором антисептика производится разрез кожи и мышц шеи по средней линии: обнажаются кости черепа и первый шейный позвонок.

2 – производится удаление небольшого участка затылочной кости (краниэктомия) и дужки первого шейного позвонка (ламинэктомия).

3 – вскрывается твердая мозговая оболочка, осматривается зона компрессии миндалин мозжечка (при необходимости проводится их субпиальная резекция). Выполняется пластика твердой мозговой оболочки различными трансплантатами.

Читайте также: