Апраксин участник какой войны

Обновлено: 25.06.2024

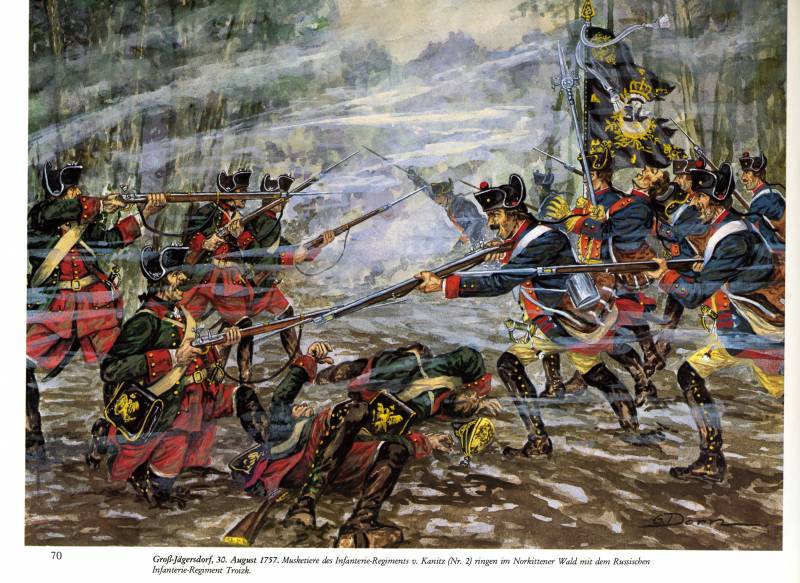

14 (25) — 16 (27) августа 1757 года армия Апраксина переправилась на левый берег реки Прегель юго-западнее Норкитена и расположилась лагерем между реками Прегель и Ауксина. Позиция была удобной, надёжно защищённая естественными препятствиями: с севера — Прегелем, с востока — Ауксиной, с юга и запада — лесом. Из лагеря было лишь три выхода по небольшим прогалинам и полянам. Пехота располагалась в лагере вытянутой линией, правый фланг — у селения Вейнотен, центр — у села Даупелькен, а левый фланг примыкал к Ауксине близ замка Шлосберг. Конница находилась перед флангами, на правом — перед селом Вейнотен, на левом — на другом берегу Ауксины, у села Зитенфельде (Ворпилен). Наиболее открытым был левый фланг, в то время, как центр был закрыт труднопроходимым густым лесом, а доступ к правому флангу затруднялся прудами и болотами, между которыми находились лишь узкие проходы. Места были лесистые и болотистые, в целом обычные для русских.

На этой позиции Апраксин простоял до 29 августа. При этом он умудрился за это время не произвести ни разведки местности, и не знал ни местонахождения, ни действий противника. Хотя располагал многотысячной массой иррегулярной кавалерии (казаки, калмыки), которая, по сути, и должна была решать задачу дальней разведки и передового охранения. Опытный прусский полководец Левальд не был таким расслабленным и выслал несколько небольших отрядов, которые столкнулись с передовыми русскими частями. Прусский главнокомандующий выслал и один крупный отряд — кавалерию во главе с генералом Шорлемером. Правда, прусская разведка не смогла выявить все русские силы. Так, Шорлемеру не удалось рассмотреть левый фланг русской армии у Зитенфельде. А Апраксин 29 августа выдвинул к Зитенфельде авангард под началом генерал-поручика Ливена и 2-ю дивизию генерал-аншефа Лопухина. Таким образом, получилось так, что обе армии вступили 19 (30) августа 1757 года в сражение, не имея полных сведений о расположении и силах противника.

Правда, превосходство русской в живой силе и артиллерии не удалось использовать из-за условий местности, характера самого сражения и ошибок русского главнокомандующего. Поэтому в бою участвовала только часть русской армии.

Из-за того, что главнокомандующий не организовал разведку, сражение для русских войск началось неожиданно. Апраксин, не подозревая о близости главных сил врага, приказал утром 30 августа выступить, по одной версии — на Алленбург, по другой — чтобы дать пруссакам сражение на открытой местности за Гросс-Егерсдорфом. Внезапно для себя русские войска, пробиравшиеся через поляны и прогалины защищавшего их до этого лесного массива, оказались при выходе из леса лицом к лицу с идущими в наступление пруссаками. Прусская армия была в боевом порядке, готовая к сражению.

Эффект неожиданности был полным. Апраксин всё объяснял утренним туманом, но как можно было на войне обходиться без передовых и фланговых охранений? Однако, дозоров впереди не было. Русская армия в самом начале оказалась в сложном положении: на узких лесных тропинках, забитых повозками, артиллерией. Начался хаос, подходившие сзади части увеличивали тесноту, сутолоку и замешательство. Стоит отметить, что и для пруссаков появление русских войск на их пути было неожиданным. План Левальда предусматривал атаку русского лагеря, в том виде, в каком он представляется ему по результатам рекогносцировок, а не походных колонн противника. Ночью прусская армия покинула лагерь и в четвертом часу утра выстроилась возле Гросс-Егерсдорфа для наступления: в центре 2 эшелона пехоты (10 и 8 батальонов), по два батальона пехоты и кавалерия на каждом фланге, перед каждым из флангов — по три батареи, каждая из 6 орудий. В 4 часа прусская пехота пошла в наступление. Одновременно переходит в атаку и кавалерия на обоих флангах.

В результате прусская армия, заранее построенная в боевые линии, получила организационное и огневое превосходство. Не удивительно, сначала пруссаки начали теснить наши войска. Сначала кавалерия принца Голштинского предприняла стремительную атаку по русскому авангарду. 2-й Московский полк, попавший под главный удар, сражался стойко, атаку выдержал. Апраксин запаниковал, и перестал руководить войсками. 30 прусских эскадронов Шорлемера опрокидывают кавалерию на правом фланге русских и заходят в тыл русской пехоте у Вейнотена. Конница принца Голштинского атакует калмыков и казаков на крайнем левом фланге русских и вынуждает их отступить под защиту русских пушек, вскоре, однако, атака её отбита соединёнными усилиями русской пехоты и регулярной кавалерии.

Но исход битвы решило сражение в центре. Главный удар прусской армии пришелся по 2-й дивизии генерала В. А. Лопухина, которая не успела закончить построение. Лопухин был храбрым командиром, который дрался с турками и шведами под началом таких известных полководцев как Миних и Ласси. Он не дрогнул, принял удар врага. 2-я дивизия не могла самостоятельно отразить удар прусской армии, но выиграла время для других войск. Лопухин воодушевил своих солдат. Так, инициатива, решительность и храбрость отдельных командиров стала исправлять ошибки командования. Дивизия понесла тяжелые потери, но проявила стойкость и не отступила. Лопухин был тяжело ранен, но остался со своими солдатами.

За место, где пал Лопухин разгорелась ожесточенная схватка. Пруссаки захватили израненного русского генерала. Но затем он был отбит своими солдатами и умер у них на руках. Повторную атаку на том же направлении русские не смогли сдержать и оказались прижаты к лесу, где их расстреливала прусская артиллерия. Правда, и прусские войска несли тяжелые потери от огня русских орудий. Шуваловские гаубицы производили в рядах наступающих особо жестокие опустошения. Неоднократно бой на краю леса переходит в рукопашную.

На флангах наши войска также побеждали. На левом фланге отличились донские казаки. Ложным отступлением они подвели прусскую конницу под огонь пехоты и артиллерии, а затем также перешли в контратаку. Вторая атака конницы принца Голштинского отбита, как и первая. Свежие части из резерва 3-й дивизии атаковали на правом фланге кавалерию Шорлемера, тот вынужден с потерями отступить. Только левый фланг пруссаков, прикрываемый кавалерией Шорлемера, отступил в полном порядке. Остальные войска прусской армии бежали в беспорядке и даже панике, их затем пришлось долго собирать.

Таким образом, первая решительная битва русской и прусской армий завершилась победой наших войск. Битва началась с того, что центр русской армии (дивизия В. А. Лопухина) был атакован превосходящими силами противника. Апраксин не наладил разведку и не знал о подходе главных сил противника. Несмотря на отсутствие всякого руководства со стороны растерявшегося Апраксина, русские войска, благодаря мужеству солдат и инициативе отдельных командиров, героически отбивали атаки противника. Ввод в бой свежей бригады П. А. Румянцева, который бросил резерв напролом через лес и в штыки, привел к перелому в ходе сражения, которое закончилось первым серьёзным поражением пруссаков от русских войск.

Потери русской армии — 5,4 тыс. человек, прусской — 5 тыс. человек, 29 орудий (Советская историческая энциклопедия). По данным военного историк А. Керсновского: наши потери до 6 тыс. человек, прусские — около 4 тыс. человек (История русской армии).

Левальд отступил на правый берег Прегеля, открыв дорогу на Кёнигсберг. Однако Апраксин не использовал победу, чтобы развить успех преследованием разбитого противника, не дать ему восстановить и перегруппировать силы, организовать оборону. 7 (17) сентября Апраксин внезапно отходит на другой берег Прегеля и начинает поспешное, как если бы это он потерпел тяжелое поражение, отступление к Неману. Оправившиеся пруссаки, узнав об отходе русских с опозданием на неделю, начали преследование и вышли к своей границе.

Это было вызвано тем, что императрица Елизавета Петровна тяжело болела, ждали, что она умрёт. В итоге активизировались сторонники царевича Петра Фёдоровича. Апраксин действовал в интересах придворной партии, ориентировавшейся на наследника Петра Федоровича, который был фанатом прусских порядков, прусского короля и выступал против войны с Пруссией. Кроме того, в русской армии началась эпидемия оспы, которая произвела огромное опустошение в рядах армии. Так, в 1757 г. от болезней погибло в 8,5 раза больше солдат, чем на полях сражений.

Дворянский род Апраксиных (ранее писались Опраксины) известен в России с XIV века. Так, в 1371 году из Орды на Русь, на службу к князю Олегу Рязанскому прибыли братья Солохмир (Салхомир) и Евдуган (Едуган). Солохмир при крещении получил имя Иван и отечество по крестному отцу Мирославович. От князя Олега он получил земли и вскоре стал его родственником, взяв в жены сестру князя Анастасию.

Апраксины были стольниками, боярами и воеводами. Многие из них отличались храбростью и полегли на поле брани. Так, сын Прокопия Андреевича, Матвей Апраксин, павший в битве под Казанью, за мужество и подвиги был внесен в синодик московского Успенского собора для вечного поминания. В боях с врагами погибли и сыновья Матвея – Богдан и Степан, и его племянник Андрей.

Возвышение рода Апраксиных относится ко второй половине XVI века, к 1682 году, когда дочь стольника Матвея Васильевича Апраксина, Марфа Матвеевна, стала супругой овдовевшего царя Федора Алексеевича. Супругой его она была недолго: через три месяца после венчания она стала вдовой, но сохранила титул царицы и место в царской семье. И сама Марфа, и ее три брата сразу же стали поддерживать партию юного царя Петра и его матери Натальи Кирилловны Нарышкиной в борьбе с партией Милославских. Братья были при дворе стольниками и принимали участие во всех затеях молодого Петра. Став полноправным государем, Петр I относился к царице Марфе с должным уважением, а братья ее заняли при нем высокое положение.

Старший из них, Петр Матвеевич Апраксин, был назначен воеводой в Новгород Великий. В 1701 году он был вызван царем в Москву и ему было поручено набрать и возглавить два новых полка. Вместе с этими полками под его командование были переданы и другие стрелецкие полки, которые должны были прикрывать от шведов северную границу Новгородской губернии после поражения русской армии под Нарвой. Несмотря на то что особыми полководческими талантами он не обладал, Петр Матвеевич проявил себя прекрасным командиром и провел несколько успешных операций против шведов. Так, в июне 1702 года он истребил шведскую флотилию, а у реки Ижоры нанес поражение войскам шведского генерала Крониорта. Весной 1703 года Апраксин прикрывал осаду крепости Ниеншанца, а на следующий год сумел отразить атаки шведского флота, пытавшегося доставить продовольствие в осажденную русскими войсками Нарву.

Петр Матвеевич участвовал в подавлении стрелецкого бунта в Астрахани, получив назначение на пост астраханского наместника. При его непосредственном участии был заключен договор с калмыцким ханом, по которому хан обязался быть в вечном подданстве России. В декабре 1708 года при первом делении России на губернии Апраксин был назначен казанским губернатором. В это время ему было подчинено свыше тридцати городов, среди которых были Саратов, Симбирск, Уфа и другие. На этом посту Апраксин проявил себя отличным администратором, способствуя всем начинаниям Петра I. Он содействовал скорой доставке в Санкт-Петербург корабельных лесов, успешно строил суда на Волге, поставлял хороших лошадей в кавалерию и удачно воевал против крымских татар, тревоживших русские пределы.

В 1713 году Апраксин был переведен на службу в Петербург. Он стал первым в роду, кто получил графский титул после смерти сестры Марфы в 1715 году, и вскоре был назначен сенатором.

В феврале 1718 года Апраксин по подозрению в организации побега царевича Алексея был взят под стражу, отправлен в Москву и лишен имения. Но по дальнейшему ходу дела Апраксин был признан невиновным и ему было возвращено все конфискованное имущество. В том же году он принял участие в судебном процессе по делу царевича Алексея и в числе других подписал ему смертный приговор. В 1722 году Апраксин был назначен президентом Юстиц-коллегии. В день бракосочетания цесаревны Анны Петровны с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом Апраксин был пожалован в действительные тайные советники.

Талантом военачальника обладал младший брат Петра Матвеевича Апраксина – Федор. Вся его деятельность была тесно связана с российским флотом, который он страстно любил и которому отдавал свои знания и опыт.

Родился Федор Матвеевич 27 октября 1661 года, хотя дата эта не бесспорна и некоторые исследователи считают его годом рождения 1671-й, что вполне вероятно, если учесть, что службу он начал в возрасте 10 лет в должности стольника у царя Федора Алексеевича, а после его смерти в том же звании стал служить Петру I. Юный царь определил своего стольника и друга в потешные войска, в Семеновский полк. Федор находился с молодым государем на суше и море, сопровождая его во всех поездках. И после одной из них, к Белому морю в 1693 году, он был назначен двинским воеводой и направлен в Архангельск. Этот город в то время был единственным портом России на севере, через который осуществлялась вся торговля с заграницей. Находясь в Архангельске, Апраксин осуществил постройку первого казенного купеческого корабля на верфи в Соломбале и посылал его за границу с торговой миссией. За годы управления в Архангельске Апраксин сумел заложить там основы военного и торгового судостроения.

В 1696 году Апраксин принимал участие в азовском походе. Уезжая с посольством за границу, царь Петр оставляет Апраксина осуществлять надзор за судостроением на воронежской верфи. В августе 1699 года, уже после возвращения Петра, Апраксин участвует в первых маневрах русского флота. В феврале следующего года Федор Апраксин становится главным начальником Адмиралтейского приказа, получив титул адмиралтейца. В это же время он получает назначение на должность азовского губернатора. За 6 лет он смог многое сделать для развития нового российского флота – построены новые суда, город Азов перестроен, а построенный Таганрог имел удобную гавань для военных кораблей и Троицкую крепость. В устье реки Миус была также возведена Павловская крепость. Кроме этого была перестроена воронежская верфь и заложены новые – в Таврове и Новопавловске, снабженные удобными доками и шлюзами.

В 1700 году, воспользовавшись благоприятной политической обстановкой в Европе, Петр I начал войну против Швеции, вошедшую в историю под названием Северной войны. Она продолжалась до 1721 года и закончилась победой России. В ходе Северной войны, в которой активное участие принимал военно-морской флот, с особой яркостью проявился талант Апраксина как флотоводца, внесшего существенный вклад в развитие военно-морского искусства, особенно в области совместных действий армии и флота.

Летом 1709 года в ходе Северной войны произошел перелом в пользу России. Разгромив главные силы сухопутной армии шведов на Украине, Петр I перебросил основные силы своей армии на балтийское направление, за короткий срок заняв южное побережье Финского залива. В наступлении русской армии и флота в Финляндии, которое продолжалось в течение 10 лет, Федор Апраксин принимал самое активное участие. Командуя гребным флотом, он отличился в ряде крупных операций, первой из которых стало взятие сильной крепости Выборга. Эту крепость шведы использовали в качестве основной базы для нападения на Петербург.

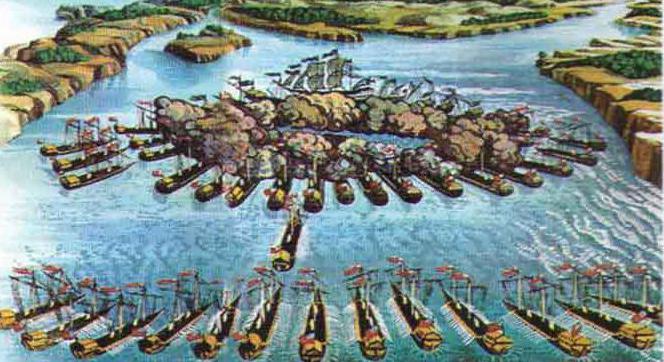

В марте 1710 года графу Апраксину было вверено командование над 10-тысячным корпусом, который перешел по льду Финского залива и осадил крепость. К началу мая транспортная флотилия, пройдя через ледяные поля залива, доставила Апраксину необходимые для осады артиллерию, боеприпасы и продовольствие. Получив подкрепление, Апраксин перешел к решительным действиям против гарнизона крепости, и 13 июня Выборг был взят. Он умело провел осаду и хорошо организовал взаимодействие сухопутных войск и гребной флотилии, которая штурмовала Выборг со стороны залива и не допустила в него шведскую эскадру, появившуюся перед входом в залив в середине мая. После сдачи крепости Петр собственноручно возложил на Апраксина орден Св. Андрея Первозванного и золотую шпагу, украшенную бриллиантами. После взятия Выборга Апраксин оставался в крепости, руководя исправлением поврежденных осадой укреплений.

При перенесении боевых действий на собственную территорию Швеции, перед Апраксиным была поставлена задача завоевания южного побережья Финляндии. В 1712 году Апраксин был назначен главным начальником над Эстляндией, Ингерманландией и Карелией с подчинением ему всех сухопутных и морских сил, находящихся на этих территориях. В этом же году он был поставлен во главе особого корпуса, которому предстояло занять Гельсингфорс и Або, с взятием которых Петр I рассчитывал склонить Швецию к подписанию мира. Финская кампания началась в конце апреля 1713 года. Под командованием Апраксина находилось 200 кораблей гребного флота и 16-тысячный десантный корпус. В начале мая флот подошел к Гельсингфорсу, защищенному с моря береговой артиллерией. Русский десант, высаженный на берег под прикрытием своей корабельной артиллерии, захватил город, вынудив шведов отступить к Борго. Город был превращен в промежуточную базу для развертывания дальнейшего наступления. Затем русские войска двинулись к Або, который был занят без боя 28 августа 1713 года. Захватив военные трофеи, войска отошли на зимние квартиры в Петербург. Заслугой Апраксина в этой кампании явилось то, что он смог в короткий срок хорошо подготовить гребной флот и десант к боевым действиям, а в ходе самой кампании обеспечить войска всем необходимым для успешного проведения военных операций.

В следующем году была поставлена задача – завершить завоевание Финляндии и утвердиться на побережье Ботнического залива. Гребной флот, который снова возглавил Апраксин, направился к Гельсингфорсу, а парусный вышел под флагом Петра I к Ревелю. Парусный флот должен был прикрывать гребной на случай нападения противника. На подходе к Гельсингфорсу флот Апраксина был встречен шведской эскадрой в составе 16 линейных кораблей и 12 более мелких судов, преградивших проход русской флотилии. Вступить в бой со значительно превосходящим по численности и силе противником Апраксин не решился и, не взяв на себя ответственность за дальнейший ход событий, обратился к Петру. Изучив обстановку, Петр I принимает неординарное решение, ставшее для шведов неожиданным. Используя полный штиль и совершив диверсию в тылу шведского флота, русская гребная флотилия с боем прорвалась мимо шведской эскадры, нанеся последней значительный урон. Сам Апраксин не принимал участия в этом бою, оставаясь во главе резервного отряда кораблей. Эта победа заставила шведов полностью очистить Финский залив и позволила России выйти в Балтийское море. Хотя всей операцией руководил лично Петр I, лавры победителя достались и Апраксину как командующему гребным флотом.

После овладения всей Финляндией Апраксин был поставлен фактически во главе управления занятыми землями, имея ближайшим помощником князя М.М. Голицына, а должность губернатора исполнял граф Густав Отто Дуглас. Сам Апраксин правил Финляндией из Петербурга, сохранив за собой управление краем до 1719 года. В 1716 году, командуя галерным флотом, Апраксин действовал против шведов в Финляндии, а в 1717 году, командуя корабельным флотом в Балтийском море, он произвел высадку на остров Готланд. Высадив на остров десант в количестве 900 человек и не встретив со стороны шведов никакого сопротивления, отряд продвинулся вглубь острова на 5 миль и захватил большое количество продовольствия и скота, предназначавшегося для обеспечения питанием шведских экипажей. Узнав об этой вылазке, Петр I остался весьма доволен действиями Апраксина.

В 1717 году Апраксин занял высшую должность в военно-морском флоте, став президентом Адмиралтейств-коллегий и сенатором. Это назначение положительно сказалось на всех сторонах жизни флота в целом и личного состава в частности, у которого Апраксин пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

В мае 1719 года граф Апраксин был назначен эстляндским генерал-губернатором и отправлен в Финляндию для руководства армией и флотом. Петр вручил ему инструкцию, которой он должен был строго руководствоваться при проведении операций на побережье Швеции. Впервые за период Северной войны русскому флоту пришлось проводить такие широкомасштабные операции с использованием многотысячных десантных войск и основных сил как гребного, так и парусного флотов. Опыта подобных операций русское командование не имело, поэтому и Апраксин, и все те, кто были привлечены к военным действиям, проводили тщательную подготовку и разрабатывали детальный план операции. Но вся ответственность за действия войск легла на Апраксина. Он привлек местных жителей в качестве лоцманов и детально изучил фарватер, так как сложный рельеф побережья затруднял подходы кораблей к берегу. Проведя тщательную разведку, были разработаны маршруты следования кораблей и места высадки войск. Для зашиты фарватера и мест высадки был выделен специальный отряд судов. Всего в подчинении у Апраксина находилось около 26 тысяч десантных войск, свыше 230 гребных судов различных типов и эскадра парусного флота в составе 21 линейного корабля, 5 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей и 12 вспомогательных судов. По плану высадка десанта проводилась на широком фронте севернее и южнее Стокгольма. Операция началась 13 июля 1719 года. Шведы, застигнутые врасплох, оказывали слабое сопротивление, но в некоторых местах, где стояли значительные гарнизоны шведских войск, произошли серьезные бои. Основной удар десанта был направлен на разгром промышленных объектов. Так, в районе между Стокгольмом и Норчепингом, где действовал гребной флот под личным командованием Апраксина, были разрушены заводы по переработке меди и железа, уничтожены рудники и шахты, захвачены или сожжены десятки торговых кораблей. Боевые действия продолжались более месяца. Швеции был нанесен огромный урон. Но, рассчитывая на помощь Англии, шведское правительство не спешило заключить мирный договор с Россией.

Всего за период с 1719 по 1721 год на побережье Швеции было проведено около пятидесяти десантных операций. Все крупномасштабные морские предприятия были проведены при непосредственном руководстве Апраксина, который в большинстве случаев выступал прекрасным исполнителем планов царя Петра. Успехи русских десантов сыграли важную роль в согласии Швеции на заключение мира.

22 октября 1721 года при заключении Ништадтского мира Апраксин получил от императора право носить кайзер-флаг, утвердив его тем самым в звании генерал-адмирала.

Окончив Северную войну, император обратил свои взоры на юг России. В 1722 году Апраксин сопровождал Петра в Персидском походе в звании главнокомандующего флотом, а войсками командовал лично император. Местом сосредоточения войск стала Астрахань, как наиболее удобный порт в устье Волги. В этом походе флот обеспечивал поддержку действиям сухопутных войск на берегу и снабжал армию всем необходимым. По окончании похода и возвращении в Петербург генерал-адмирал Апраксин принимает командование Балтийским флотом, который к тому времени насчитывал 24 линейных корабля, 5 фрегатов и большое количество других видов парусных и гребных судов.

Со смертью Петра I закончилась и морская карьера Федора Матвеевича Апраксина. Только в 1726 году он во главе эскадры выходил в море на защиту Ревеля от нападения английского флота. В том же году он был назначен членом новоучрежденного Верховного тайного совета.

В 1727 году он отправился в Москву, где 10 ноября 1728 года скончался. Он был похоронен со всеми воинскими почестями в Златоустовском монастыре.

В русской истории этот человек, который входил в ближнее окружение самого Петра Великого, запомнился и как талантливый флотоводец, и как грамотный управленец. Федор Апраксин абсолютно заслуженно удостоился звания генерал-адмирала и должности президента коллегии Адмиралтейств. Его заслуги перед отечеством переоценить невозможно: это он наряду с царем принимал участие в создании русского флота. Именно Федор Апраксин выиграл целый ряд сражений на море и суше, которые имели стратегическое значение. Что же было примечательного в биографии прославленного генерал-адмирала? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Происхождение

Но, став второй супругой монарха, Марфа Матвеевна Апраксина вскоре овдовела и потеряла статус царицы. Но это не помешало ее братьям строить карьеру в системе государственного аппарата.

Стольник царя

Воевода

Однако Федор Матвеевич удостоится еще большей благосклонности царя, когда построит свой первый корабль.

Новые чины

В начале 18 столетия Федору Матвеевичу поручают заведовать делами в Адмиралтейском приказе. Кроме этого, он становится Азовским губернатором. Апраксин много времени проводит в Воронеже, где он усиленно работает над созданием флота, который курсировал бы по акватории Азовского моря. В устье реки Воронеж он намеревался заложить еще верфь.

В Таганроге Федор Матвеевич планировал обустроить гавань и возвести укрепления, в населенном пункте Липицы, расположенном на правом берегу Оки, Апраксин задумал строительство завода по отливу пушек. В Таврове (Воронежская область) государственный сановник хотел создать адмиралтейство и обустроить доки. В Азовском море он задумал приступить к гидрографическим работам. И все его вышеуказанные начинания увенчались успехом.

Президент коллегии Адмиралтейства

Естественно, колоссальная работа, проделанная Апраксиным, не остается незамеченной со стороны главного властителя российского государства. Петр I высоко ценит заслуги своего стольника. В 1707 году Федор Матвеевич удостаивается звания генерал-адмирала и назначается на должность президента Адмиралтейств-коллегии. Ему вверяют в личное командование флотилию Балтийского моря и несколько воинских подразделений на суше.

Успехи в военном деле

Почти спустя три недели президент Адмиралтейств-коллегии в Капорском заливе нанес поражение шведским войскам под предводительством барона Либекера. Естественно, такие триумфальные победы были отмечены на высшем уровне. Федор Апраксин удостоился графского титула и получил должность действительного тайного советника. Кроме этого, Петр I поручил мастерам Монетного двора изготовить серебряную медаль с изображением погрудного портрета прославленного военачальника и флотоводца.

Триумфальные победы продолжаются

А потом Федор Матвеевич вновь отличился на поле боя. Полководец, имея в арсенале 10 тысяч солдат, осадил Выборг и взял крепость. За эту операцию он получил орден Святого Андрея Первозванного, а также наградную шпагу, изготовленную из чистого золота и декорированную алмазами. Затем Апраксин был переведен в Азовские земли, где он уничтожал ранее возведенные укрепления и продавал торговые корабли. Дело в том, что Азов в 1711 году перешел под юрисдикцию Турции. После этого генерал-адмирал некоторое время провел в Санкт-Петербурге, но уже в 1712 году его назначают командовать пехотой, которая отправляется в поход, чтобы вернуть часть финских земель. Полководец отвоевал территорию, начиная от Выборга, где в 2010 году был торжественно открыт памятник Федору Апраксину, и заканчивая Ярви-Коски. А уже вскоре после этого стольник Петра Великого, командуя галерами на море и пехотой на суше, смог осадить Гельсингфорс (столицу Финляндии). Осенью 1713 года Апраксин одержал победу в сражении со шведами в окрестностях реки Пялькане. Безусловно, за эту блистательную викторию генерал-адмирал вполне мог получить еще один орден Святого Андрея Первозванного.

Гангут

Но лавры победителя были впереди. В 1714 году полководец и глава Адмиралтейств-коллегии смог в очередной раз продемонстрировать врагу силу и мощь русской армии.

Возвращение в столицу

И следователи, действительно, не нашли доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что прославленный военачальник ворует казенные деньги. Но вот подчиненные Апраксина были уличены в этом. Впрочем, царь, всегда помнивший заслуги Федора Матвеевича перед отечеством, не стал строго наказывать своего стольника и велел ему только выплатить штраф.

А вместе с тем Апраксины неоднократно доказывали свою преданность государю. Например, речь идет об истории, когда отпрыск царя Алексей в 1716 году, никого не предупредив, уехал жить в Австрию. Сын императора таким образом решил продемонстрировать неприятие реформ и преобразований Петра I. Только дипломатам Толстому и Румянцеву удалось уговорить Алексея вернуться на родину и повиниться за свой поступок. Естественно, государь хотел проучить нерадивого отпрыска и приказал содержать того в Петропавловской крепости до тех пор, пока он не одумается. Однако Алексей пренебрег интересами отечествами и подался искать австрийского подданства не один, а в компании единомышленников. По стечению обстоятельств в их круге оказался Петр Матвеевич Апраксин. Но следователи в конечном итоге не нашли доказательств его виновности. Однако этот неприятный инцидент с братом тяжело переживал Федор Матвеевич, который был непосредственным очевидцем допросов царевича. Будучи членом следственной комиссии, генерал-адмирал, наряду с другими сановниками, поставил подпись в обвинительном вердикте, касающемся наследника Алексея. Царевич был приговорен к смерти.

Походы против Швеции и военная операция в Персии

После победоносного сражения у Гангута глава Адмиралтейств-коллегии, хозяйствуя на шхерах Стокгольма, периодически курсировал по прибрежной территории Швеции, уничтожая иноземные корабли и собирая дань с территории. Король Фредерик I был вынужден пойти на компромисс с Россией, подписав невыгодный для Швеции Ништадтский мирный договор. А Федор Матвеевич удостоился высокой морской награды (кайзер-флаг).

В 1722 году военачальник двинулся в поход на Персию. Он лично руководил русскими кораблями, бороздя просторы Каспийского моря. В 1723 году Апраксин возвратился на родину и получил в командование Балтийский флот.

После смерти великого реформатора

Когда в 1725 году скончался император Петр I, его бывший стольник продолжал занимать высокое положение при дворе. В 1725 годы Екатерина I сама пожаловала Апраксину орден Св. Александра Невского. Вскоре супруга Петра Великого передала большую часть государственных дел в ведение Верховного тайного совета, куда впоследствии вошел и Федор Матвеевич. Но первую скрипку в этом органе управления играл князь Александр Меньшиков. А между тем российские корабли постепенно выходили из строя, и на их модернизацию и содержание требовались финансовые ассигнования, которые, к сожалению, выделялись в недостаточном количестве. В таких условиях Апраксин стал реже выходить в море, хотя великие победы русского флота еще были свежи в его памяти. Только в 1726 году генерал-адмирал согласился вести русские корабли к Ревелю, чтобы продемонстрировать конфронтующей Англии военную мощь России.

Закат карьеры

Когда на российский престол взошел император Петр II, государственными делами в стране стали заведовать Долгоруковы, которые несколько отчужденно относились к Апраксиным. Федор Матвеевич решил оставить государственную службу и поселился в Москве. За долгие годы нахождения во власти Апраксин нажил достаточно большое состояние. Стольник Петра I владел дворцами и поместьями, имел в собственности огромные земельные угодья, обладал уникальными ценными вещами. Кому же это все досталось по завещанию генерал-адмирала? Поскольку детей у него не было, все нажитое Федор Апраксин поделил между своими родственниками, а роскошное домовладение в Санкт-Петербурге он передал в дар императору Петру II. Апраксин скончался 10 ноября 1728 года. Тело государственного сановника было погребено на территории Златоустовского монастыря в Москве. Там же похоронен и отец президента коллегии Адмиралтейства. Оставив крупный след в отечественной истории и обладая такими редкими качествами, как доброта, исполнительность, правдивость, он оказался одним из главных помощников Петра Великого в реформировании российского государства.

Дворянский род Апраксиных (ранее писались Опраксины) известен в России с XIV века. Так, в 1371 году из Орды на Русь, на службу к князю Олегу Рязанскому прибыли братья Солохмир (Салхомир) и Евдуган (Едуган). Солохмир при крещении получил имя Иван и отечество по крестному отцу Мирославович. От князя Олега он получил земли и вскоре стал его родственником, взяв в жены сестру князя Анастасию.

Апраксины были стольниками, боярами и воеводами. Многие из них отличались храбростью и полегли на поле брани. Так, сын Прокопия Андреевича, Матвей Апраксин, павший в битве под Казанью, за мужество и подвиги был внесен в синодик московского Успенского собора для вечного поминания. В боях с врагами погибли и сыновья Матвея – Богдан и Степан, и его племянник Андрей.

Возвышение рода Апраксиных относится ко второй половине XVI века, к 1682 году, когда дочь стольника Матвея Васильевича Апраксина, Марфа Матвеевна, стала супругой овдовевшего царя Федора Алексеевича. Супругой его она была недолго: через три месяца после венчания она стала вдовой, но сохранила титул царицы и место в царской семье. И сама Марфа, и ее три брата сразу же стали поддерживать партию юного царя Петра и его матери Натальи Кирилловны Нарышкиной в борьбе с партией Милославских. Братья были при дворе стольниками и принимали участие во всех затеях молодого Петра. Став полноправным государем, Петр I относился к царице Марфе с должным уважением, а братья ее заняли при нем высокое положение.

Старший из них, Петр Матвеевич Апраксин, был назначен воеводой в Новгород Великий. В 1701 году он был вызван царем в Москву и ему было поручено набрать и возглавить два новых полка. Вместе с этими полками под его командование были переданы и другие стрелецкие полки, которые должны были прикрывать от шведов северную границу Новгородской губернии после поражения русской армии под Нарвой. Несмотря на то что особыми полководческими талантами он не обладал, Петр Матвеевич проявил себя прекрасным командиром и провел несколько успешных операций против шведов. Так, в июне 1702 года он истребил шведскую флотилию, а у реки Ижоры нанес поражение войскам шведского генерала Крониорта. Весной 1703 года Апраксин прикрывал осаду крепости Ниеншанца, а на следующий год сумел отразить атаки шведского флота, пытавшегося доставить продовольствие в осажденную русскими войсками Нарву.

Петр Матвеевич участвовал в подавлении стрелецкого бунта в Астрахани, получив назначение на пост астраханского наместника. При его непосредственном участии был заключен договор с калмыцким ханом, по которому хан обязался быть в вечном подданстве России. В декабре 1708 года при первом делении России на губернии Апраксин был назначен казанским губернатором. В это время ему было подчинено свыше тридцати городов, среди которых были Саратов, Симбирск, Уфа и другие. На этом посту Апраксин проявил себя отличным администратором, способствуя всем начинаниям Петра I. Он содействовал скорой доставке в Санкт-Петербург корабельных лесов, успешно строил суда на Волге, поставлял хороших лошадей в кавалерию и удачно воевал против крымских татар, тревоживших русские пределы.

В 1713 году Апраксин был переведен на службу в Петербург. Он стал первым в роду, кто получил графский титул после смерти сестры Марфы в 1715 году, и вскоре был назначен сенатором.

В феврале 1718 года Апраксин по подозрению в организации побега царевича Алексея был взят под стражу, отправлен в Москву и лишен имения. Но по дальнейшему ходу дела Апраксин был признан невиновным и ему было возвращено все конфискованное имущество. В том же году он принял участие в судебном процессе по делу царевича Алексея и в числе других подписал ему смертный приговор. В 1722 году Апраксин был назначен президентом Юстиц-коллегии. В день бракосочетания цесаревны Анны Петровны с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом Апраксин был пожалован в действительные тайные советники.

Талантом военачальника обладал младший брат Петра Матвеевича Апраксина – Федор. Вся его деятельность была тесно связана с российским флотом, который он страстно любил и которому отдавал свои знания и опыт.

Родился Федор Матвеевич 27 октября 1661 года, хотя дата эта не бесспорна и некоторые исследователи считают его годом рождения 1671-й, что вполне вероятно, если учесть, что службу он начал в возрасте 10 лет в должности стольника у царя Федора Алексеевича, а после его смерти в том же звании стал служить Петру I. Юный царь определил своего стольника и друга в потешные войска, в Семеновский полк. Федор находился с молодым государем на суше и море, сопровождая его во всех поездках. И после одной из них, к Белому морю в 1693 году, он был назначен двинским воеводой и направлен в Архангельск. Этот город в то время был единственным портом России на севере, через который осуществлялась вся торговля с заграницей. Находясь в Архангельске, Апраксин осуществил постройку первого казенного купеческого корабля на верфи в Соломбале и посылал его за границу с торговой миссией. За годы управления в Архангельске Апраксин сумел заложить там основы военного и торгового судостроения.

В 1696 году Апраксин принимал участие в азовском походе. Уезжая с посольством за границу, царь Петр оставляет Апраксина осуществлять надзор за судостроением на воронежской верфи. В августе 1699 года, уже после возвращения Петра, Апраксин участвует в первых маневрах русского флота. В феврале следующего года Федор Апраксин становится главным начальником Адмиралтейского приказа, получив титул адмиралтейца. В это же время он получает назначение на должность азовского губернатора. За 6 лет он смог многое сделать для развития нового российского флота – построены новые суда, город Азов перестроен, а построенный Таганрог имел удобную гавань для военных кораблей и Троицкую крепость. В устье реки Миус была также возведена Павловская крепость. Кроме этого была перестроена воронежская верфь и заложены новые – в Таврове и Новопавловске, снабженные удобными доками и шлюзами.

В 1700 году, воспользовавшись благоприятной политической обстановкой в Европе, Петр I начал войну против Швеции, вошедшую в историю под названием Северной войны. Она продолжалась до 1721 года и закончилась победой России. В ходе Северной войны, в которой активное участие принимал военно-морской флот, с особой яркостью проявился талант Апраксина как флотоводца, внесшего существенный вклад в развитие военно-морского искусства, особенно в области совместных действий армии и флота.

Летом 1709 года в ходе Северной войны произошел перелом в пользу России. Разгромив главные силы сухопутной армии шведов на Украине, Петр I перебросил основные силы своей армии на балтийское направление, за короткий срок заняв южное побережье Финского залива. В наступлении русской армии и флота в Финляндии, которое продолжалось в течение 10 лет, Федор Апраксин принимал самое активное участие. Командуя гребным флотом, он отличился в ряде крупных операций, первой из которых стало взятие сильной крепости Выборга. Эту крепость шведы использовали в качестве основной базы для нападения на Петербург.

В марте 1710 года графу Апраксину было вверено командование над 10-тысячным корпусом, который перешел по льду Финского залива и осадил крепость. К началу мая транспортная флотилия, пройдя через ледяные поля залива, доставила Апраксину необходимые для осады артиллерию, боеприпасы и продовольствие. Получив подкрепление, Апраксин перешел к решительным действиям против гарнизона крепости, и 13 июня Выборг был взят. Он умело провел осаду и хорошо организовал взаимодействие сухопутных войск и гребной флотилии, которая штурмовала Выборг со стороны залива и не допустила в него шведскую эскадру, появившуюся перед входом в залив в середине мая. После сдачи крепости Петр собственноручно возложил на Апраксина орден Св. Андрея Первозванного и золотую шпагу, украшенную бриллиантами. После взятия Выборга Апраксин оставался в крепости, руководя исправлением поврежденных осадой укреплений.

При перенесении боевых действий на собственную территорию Швеции, перед Апраксиным была поставлена задача завоевания южного побережья Финляндии. В 1712 году Апраксин был назначен главным начальником над Эстляндией, Ингерманландией и Карелией с подчинением ему всех сухопутных и морских сил, находящихся на этих территориях. В этом же году он был поставлен во главе особого корпуса, которому предстояло занять Гельсингфорс и Або, с взятием которых Петр I рассчитывал склонить Швецию к подписанию мира. Финская кампания началась в конце апреля 1713 года. Под командованием Апраксина находилось 200 кораблей гребного флота и 16-тысячный десантный корпус. В начале мая флот подошел к Гельсингфорсу, защищенному с моря береговой артиллерией. Русский десант, высаженный на берег под прикрытием своей корабельной артиллерии, захватил город, вынудив шведов отступить к Борго. Город был превращен в промежуточную базу для развертывания дальнейшего наступления. Затем русские войска двинулись к Або, который был занят без боя 28 августа 1713 года. Захватив военные трофеи, войска отошли на зимние квартиры в Петербург. Заслугой Апраксина в этой кампании явилось то, что он смог в короткий срок хорошо подготовить гребной флот и десант к боевым действиям, а в ходе самой кампании обеспечить войска всем необходимым для успешного проведения военных операций.

В следующем году была поставлена задача – завершить завоевание Финляндии и утвердиться на побережье Ботнического залива. Гребной флот, который снова возглавил Апраксин, направился к Гельсингфорсу, а парусный вышел под флагом Петра I к Ревелю. Парусный флот должен был прикрывать гребной на случай нападения противника. На подходе к Гельсингфорсу флот Апраксина был встречен шведской эскадрой в составе 16 линейных кораблей и 12 более мелких судов, преградивших проход русской флотилии. Вступить в бой со значительно превосходящим по численности и силе противником Апраксин не решился и, не взяв на себя ответственность за дальнейший ход событий, обратился к Петру. Изучив обстановку, Петр I принимает неординарное решение, ставшее для шведов неожиданным. Используя полный штиль и совершив диверсию в тылу шведского флота, русская гребная флотилия с боем прорвалась мимо шведской эскадры, нанеся последней значительный урон. Сам Апраксин не принимал участия в этом бою, оставаясь во главе резервного отряда кораблей. Эта победа заставила шведов полностью очистить Финский залив и позволила России выйти в Балтийское море. Хотя всей операцией руководил лично Петр I, лавры победителя достались и Апраксину как командующему гребным флотом.

После овладения всей Финляндией Апраксин был поставлен фактически во главе управления занятыми землями, имея ближайшим помощником князя М.М. Голицына, а должность губернатора исполнял граф Густав Отто Дуглас. Сам Апраксин правил Финляндией из Петербурга, сохранив за собой управление краем до 1719 года. В 1716 году, командуя галерным флотом, Апраксин действовал против шведов в Финляндии, а в 1717 году, командуя корабельным флотом в Балтийском море, он произвел высадку на остров Готланд. Высадив на остров десант в количестве 900 человек и не встретив со стороны шведов никакого сопротивления, отряд продвинулся вглубь острова на 5 миль и захватил большое количество продовольствия и скота, предназначавшегося для обеспечения питанием шведских экипажей. Узнав об этой вылазке, Петр I остался весьма доволен действиями Апраксина.

В 1717 году Апраксин занял высшую должность в военно-морском флоте, став президентом Адмиралтейств-коллегий и сенатором. Это назначение положительно сказалось на всех сторонах жизни флота в целом и личного состава в частности, у которого Апраксин пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

В мае 1719 года граф Апраксин был назначен эстляндским генерал-губернатором и отправлен в Финляндию для руководства армией и флотом. Петр вручил ему инструкцию, которой он должен был строго руководствоваться при проведении операций на побережье Швеции. Впервые за период Северной войны русскому флоту пришлось проводить такие широкомасштабные операции с использованием многотысячных десантных войск и основных сил как гребного, так и парусного флотов. Опыта подобных операций русское командование не имело, поэтому и Апраксин, и все те, кто были привлечены к военным действиям, проводили тщательную подготовку и разрабатывали детальный план операции. Но вся ответственность за действия войск легла на Апраксина. Он привлек местных жителей в качестве лоцманов и детально изучил фарватер, так как сложный рельеф побережья затруднял подходы кораблей к берегу. Проведя тщательную разведку, были разработаны маршруты следования кораблей и места высадки войск. Для зашиты фарватера и мест высадки был выделен специальный отряд судов. Всего в подчинении у Апраксина находилось около 26 тысяч десантных войск, свыше 230 гребных судов различных типов и эскадра парусного флота в составе 21 линейного корабля, 5 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей и 12 вспомогательных судов. По плану высадка десанта проводилась на широком фронте севернее и южнее Стокгольма. Операция началась 13 июля 1719 года. Шведы, застигнутые врасплох, оказывали слабое сопротивление, но в некоторых местах, где стояли значительные гарнизоны шведских войск, произошли серьезные бои. Основной удар десанта был направлен на разгром промышленных объектов. Так, в районе между Стокгольмом и Норчепингом, где действовал гребной флот под личным командованием Апраксина, были разрушены заводы по переработке меди и железа, уничтожены рудники и шахты, захвачены или сожжены десятки торговых кораблей. Боевые действия продолжались более месяца. Швеции был нанесен огромный урон. Но, рассчитывая на помощь Англии, шведское правительство не спешило заключить мирный договор с Россией.

Всего за период с 1719 по 1721 год на побережье Швеции было проведено около пятидесяти десантных операций. Все крупномасштабные морские предприятия были проведены при непосредственном руководстве Апраксина, который в большинстве случаев выступал прекрасным исполнителем планов царя Петра. Успехи русских десантов сыграли важную роль в согласии Швеции на заключение мира.

22 октября 1721 года при заключении Ништадтского мира Апраксин получил от императора право носить кайзер-флаг, утвердив его тем самым в звании генерал-адмирала.

Окончив Северную войну, император обратил свои взоры на юг России. В 1722 году Апраксин сопровождал Петра в Персидском походе в звании главнокомандующего флотом, а войсками командовал лично император. Местом сосредоточения войск стала Астрахань, как наиболее удобный порт в устье Волги. В этом походе флот обеспечивал поддержку действиям сухопутных войск на берегу и снабжал армию всем необходимым. По окончании похода и возвращении в Петербург генерал-адмирал Апраксин принимает командование Балтийским флотом, который к тому времени насчитывал 24 линейных корабля, 5 фрегатов и большое количество других видов парусных и гребных судов.

Со смертью Петра I закончилась и морская карьера Федора Матвеевича Апраксина. Только в 1726 году он во главе эскадры выходил в море на защиту Ревеля от нападения английского флота. В том же году он был назначен членом новоучрежденного Верховного тайного совета.

В 1727 году он отправился в Москву, где 10 ноября 1728 года скончался. Он был похоронен со всеми воинскими почестями в Златоустовском монастыре.

Читайте также:

- Виктория как проблемное наследство или жена по любви

- Дают ли отсрочку после колледжа при поступлении в институт

- Какой стиль езды чаще всего является причиной происшествий с молодыми водителями

- Можно ли пересчитать долг по алиментам если есть второй ребенок

- Как попасть на прием к генеральному прокурору рф