Что такое профмастерства работника

Обновлено: 25.06.2024

Развитие профессионального мастерства представляет собой сложный процесс: с одной стороны, формирование профессиональноважных качеств, а с другой, - становление профессионального типа личности.

Формирование профессионального типа личности включает в себя изменение мотивов профессиональной деятельности, развитие профессиональных интересов, формирование новых ценностей, овладение профессиональным языком, идентификацию с профессиональной средой, сдвиги в оценке "положительных" и "отрицательных" признаков профессии. Анализ динамики мотивов показывает, что если в начале трудовой деятельности преобладают материальная заинтересованность, социальные мотивы, мотивы, находящиеся вне профессии (устройство личной жизни, стаж и т п.), то постепенно формируются и приобретают такое же важное значение профессиональные мотивы. связанные с содержанием труда (Е.М. Борисова О применении социально-психологических методик в изучении становления профессионала // Психологическая диагностика, её проблемы и методы. М., 1975).

Вторая сторона профмастерства - профессиональноважные качества (ПВК). Наибольший интерес представляет концепция, предложенная, В.Д. Шадриковым (4), который понимает под ПВК "качества субъекта, включенные в процесс деятельности и влияющие на эффективность её выполнения по основным параметрам (производительность, качество, надежность). Это могут быть, как общесоматические (конституционные) и нейродинамические свойства человеческого организма, свойства психических процессов, так и направленность личности, её потребности, интересы, мировоззрения, убеждения, отношения и моральные качества". В.Д. Шадриков выделяет функциональные и операционные механизмы профессиональноважных качеств.

Под функциональными механизмами следует понимать функции тех или иных нейродинамических свойств, а под операционными - те или иные приёмы выполнения действий. Функциональные механизмы связаны с определенными структурами мозга, детерминированы онтогенезом и природной организацией индивида, на них влияют факторы возраста (роста и созревания определённых мозговых структур). Операционные механизмы не содержатся в самом мозге, они усваиваются в процессе воспитания и обучения по определенным, исторически сложившимся социальным нормам.

В ходе освоения профессиональной деятельности, при становлении ПВК происходит постепенное развитие операционных механизмов до определенного, оптимального уровня, который обусловлен уровнем развития функциональных механизмов. В свою очередь, новый уровень развития операционных механизмов дает новые возможности для развития функциональных механизмов.

По мнению В.Д. Шадрикова, приступая к освоению профессиональной деятельности, субъект располагает определенными индивидуальными психическими свойствами; некоторые из них являются профессионально-важными, с определенным уровнем развития операционных и функциональных механизмов, которые не приспособлены к конкретной деятельности. При овладении профессией происходит перестройка операционных механизмов психических свойств в соответствии с её требованиями. Это и есть переход от психического свойства к профессионально-важному качеству.

Выделены общие закономерности формирования ПВК (4):

1 этап - вхождение в деятельность. На этом этапе у субъекта нет ни опыта, ни системы ПВК, поэтому его деятельность строится на основе нopмaтивнo-oдoбpeннoго способа деятельности (по инструкции) и опирается на все резервы ученика. Ведущими ПВК выступает долговременная память и ряд качеств, связанных со спецификой деятельности.

2 этап - первичная профессионализация. На этом этапе приобретается индивидуальный опыт, происходит развитие ведущих ПВК, первого этапа, регуляция деятельности осуществляется на основе текущей информации, поэтому возрастает роль ПВК, связанных с приёмом и переработкой информации. Деятельность приобретает черты индивидуального стиля.

3 этап - стабилизация. Здесь ведущую роль берут на себя ПВК, связанные с приемом и переработкой информации, часть ПВК 1 этапа выпадает из подсистемы, накапливается личный опыт, изменяется способ регуляции, развивается индивидуальный стиль деятельности. Ведущими процессами становится прогнозирование и планирование.

4 этап - вторичная профессионализация. На этом этапе ПВК адекватной деятельности сменяется системой ПВК, основанной на личном профессиональном опыте. ПВК приема и переработки информации перестают быть ведущими, уменьшается их число, но связи между отдельными ПВК становятся более крепкими.

Развитие профессионального мастерства представляет собой сложный процесс: с одной стороны, формирование профессиональноважных качеств, а с другой, - становление профессионального типа личности.

Формирование профессионального типа личности включает в себя изменение мотивов профессиональной деятельности, развитие профессиональных интересов, формирование новых ценностей, овладение профессиональным языком, идентификацию с профессиональной средой, сдвиги в оценке "положительных" и "отрицательных" признаков профессии. Анализ динамики мотивов показывает, что если в начале трудовой деятельности преобладают материальная заинтересованность, социальные мотивы, мотивы, находящиеся вне профессии (устройство личной жизни, стаж и т п.), то постепенно формируются и приобретают такое же важное значение профессиональные мотивы. связанные с содержанием труда (Е.М. Борисова О применении социально-психологических методик в изучении становления профессионала // Психологическая диагностика, её проблемы и методы. М., 1975).

Вторая сторона профмастерства - профессиональноважные качества (ПВК). Наибольший интерес представляет концепция, предложенная, В.Д. Шадриковым (4), который понимает под ПВК "качества субъекта, включенные в процесс деятельности и влияющие на эффективность её выполнения по основным параметрам (производительность, качество, надежность). Это могут быть, как общесоматические (конституционные) и нейродинамические свойства человеческого организма, свойства психических процессов, так и направленность личности, её потребности, интересы, мировоззрения, убеждения, отношения и моральные качества". В.Д. Шадриков выделяет функциональные и операционные механизмы профессиональноважных качеств.

Под функциональными механизмами следует понимать функции тех или иных нейродинамических свойств, а под операционными - те или иные приёмы выполнения действий. Функциональные механизмы связаны с определенными структурами мозга, детерминированы онтогенезом и природной организацией индивида, на них влияют факторы возраста (роста и созревания определённых мозговых структур). Операционные механизмы не содержатся в самом мозге, они усваиваются в процессе воспитания и обучения по определенным, исторически сложившимся социальным нормам.

В ходе освоения профессиональной деятельности, при становлении ПВК происходит постепенное развитие операционных механизмов до определенного, оптимального уровня, который обусловлен уровнем развития функциональных механизмов. В свою очередь, новый уровень развития операционных механизмов дает новые возможности для развития функциональных механизмов.

По мнению В.Д. Шадрикова, приступая к освоению профессиональной деятельности, субъект располагает определенными индивидуальными психическими свойствами; некоторые из них являются профессионально-важными, с определенным уровнем развития операционных и функциональных механизмов, которые не приспособлены к конкретной деятельности. При овладении профессией происходит перестройка операционных механизмов психических свойств в соответствии с её требованиями. Это и есть переход от психического свойства к профессионально-важному качеству.

Выделены общие закономерности формирования ПВК (4):

1 этап - вхождение в деятельность. На этом этапе у субъекта нет ни опыта, ни системы ПВК, поэтому его деятельность строится на основе нopмaтивнo-oдoбpeннoго способа деятельности (по инструкции) и опирается на все резервы ученика. Ведущими ПВК выступает долговременная память и ряд качеств, связанных со спецификой деятельности.

2 этап - первичная профессионализация. На этом этапе приобретается индивидуальный опыт, происходит развитие ведущих ПВК, первого этапа, регуляция деятельности осуществляется на основе текущей информации, поэтому возрастает роль ПВК, связанных с приёмом и переработкой информации. Деятельность приобретает черты индивидуального стиля.

3 этап - стабилизация. Здесь ведущую роль берут на себя ПВК, связанные с приемом и переработкой информации, часть ПВК 1 этапа выпадает из подсистемы, накапливается личный опыт, изменяется способ регуляции, развивается индивидуальный стиль деятельности. Ведущими процессами становится прогнозирование и планирование.

4 этап - вторичная профессионализация. На этом этапе ПВК адекватной деятельности сменяется системой ПВК, основанной на личном профессиональном опыте. ПВК приема и переработки информации перестают быть ведущими, уменьшается их число, но связи между отдельными ПВК становятся более крепкими.

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

Повышение профессионального мастерства – основа качественной подготовки будущего специалиста

Т.П. Ставропольцева, преподаватель

Подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда является основной целью профессионального образования.

В соответствии с изменениями, произошедшими в обществе, должен измениться и преподаватель. Всё более очевидным становится развитие профессиональной компетентности педагога. Это является необходимым условием изменения современного образовательного процесса.

Требования сегодняшнего дня заставляют по-новому взглянуть на деятельность педагога как ключевую фигуру образовательного процесса. Профессиональная компетентность преподавателя рассматривается сейчас, с одной стороны, как критерий качества профессионального обучения, а с другой - как свойство личности, для которой характерны высокое качество выполнения трудовых функций, культура труда и межличностных коммуникаций, умение инициативно и творчески решать профессиональные проблемы.

Какими же профессиональными педагогическими компетенциями необходимо владеть самому учителю для того, чтобы в своей деятельности добиться достижения образовательных результатов, сформулированных как ключевые компетенции в образовательном стандарте?

Сегодня выделяются следующие профессионально ‐ педагогические компетенции:

• предметная (знания в области преподаваемого предмета, методологии предмета);

• общепедагогическая (знания в области индивидуальных особенностей психологии, психофизиологии и познавательных процессов личности);

• профессионально ‐ коммуникативная (практическое владение приёмами эффективного общения);

• инновационная (владение современными технологиями развивающего обучения);

• исследовательская (владение навыками исследовательской деятельности);

• рефлексивная (умение обобщить свою работу);

• информационно ‐ коммуникативная (владение основами ИКТ для обслуживания потребностей учебного процесса).

Образовательный процесс настолько динамичен и изменчив, что нельзя однажды и навсегда освоить все секреты педагогического труда. То, что безотказно действует сегодня, уже завтра оказывается недостаточным или даже непригодным. Профессиональная компетентность позволяет педагогу постоянно самосовершенствоваться, искать новые знания.

Развивать профессиональные компетенции педагогов в условиях введения и реализации ФГОС можно следующими путями:

• знакомство с педагогической и методической литературой;

• регулярное использование информации из Интернета;

• изучение современных психологических и педагогических методик;

• курсы повышения квалификации, в т.ч. дистанционные;

• аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию;

• активное участие в работе районных методических объединений, педсоветов, методических и проблемных семинаров, вебинаров, конференций, мастер-классов, открытых уроков;

• использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых технологий, в т.ч. интерактивных;

• участие в различных конкурсах, исследовательских работах;

• обобщение и распространение опыта, создание собственных публикаций.

К сожалению, как показывает анализ ситуации в образовании, педагоги не имеют достаточного уровня психологической и технологической готовности к педагогической деятельности. Сегодня существует огромный разрыв между педагогическим знанием и педагогическим действием.

Среди многих педагогов наблюдаются

низкий уровень интереса к своей профессии;

не владение пед. технологиями;

недостаточность знаний о психологическом развитии человека;

неумение работать в команде и участвовать в соуправлении;

безразличие к инновациям;

синдром эмоционального и профессионального выгорания и т.д.

В настоящее время используются самые разнообразные формы организации самообразования педагога, это:

1) специальная образовательная подготовка (получение высшего образования или второй специальности);

2) непрерывное повышение квалификации

• в рамках курсовой подготовки очных, очно-заочных курсах;

• с использованием дистанционных технологий

3) групповая самообразовательная работа:

• работа методических объединений, творческих групп (проведение собеседований, ежегодных отчетов, посещение и анализ уроков коллег, подготовка и проведение открытых уроков, занятий, самоанализ собственных уроков)

• участие в работе педсоветов, совещаний, семинаров, педагогических чтений, форумов и т. д.

4) индивидуальная самообразовательная работа с помощью:

• средств массовой информации,

• вычислительной и оргтехники,

• осмысления передового опыта и обобщения собственной практической деятельности

• формирование портфолио (участите в разнообразных конкурсах, мастер-классах, сетевых сообществах и т.д.)

В личном плане самообразования преподавателя обязательно должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок.Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений.

Каковы могут быть результаты самообразования преподавателя? Это:

• повышение качества преподавания предмета;

• разработанные или изданные методические пособия, статьи, программы, сценарии, исследования;

• разработка новых форм, методов и приемов обучения;

• разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей;

• выработка методических рекомендаций по применению новой информационной технологии;

• разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям;

• создание комплектов педагогических разработок;

• проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме);

• повышение престижа образовательной организации.

В нашем колледже при планировании работы по повышению педагогической компетентности на учебный год учитываются мнения преподавателей, для чего проводиться анкетирование. В большинстве своем преподаватели удовлетворены системой повышения квалификации, существующей в колледже. Подавляющее большинство выбирает в качестве ежегодного повышения своей квалификации постоянно действующие методические семинары, посещение открытых занятий и внеклассных мероприятий своих коллег, участие в семинарах и научно-практических конференциях, проводимых на различных уровнях. Методической службой колледжа ежегодно планируется повышение квалификации на курсах в БелИРОи стажировки преподавателей на предприятиях города.

Индивидуальное повышение квалификации планирует ежегодно каждый преподаватель согласно плану работы по повышению педагогического мастерства. При составлении индивидуальных планов соблюдаются следующие основные требования: учет уровня собственной профессиональной подготовки и педагогического мастерства; взаимосвязь с планом работы предметной (цикловой) комиссии и планами воспитательной, методической работы колледжа; четкие формулировки и конкретный характер мероприятий с указанием сроков их исполнения.

Важной составляющей в организации работы по повышению квалификации преподавателей в колледже является проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, мастер-классов. Они проводятся с целью распространения передового педагогического опыта; помогают определить и показать на конкретных примерах, какие формы, методы и примеры применять при изучении наиболее сложных тем программы, как лучше использовать технические средства обучения и как при минимальной затрате учебного времени добиться хорошего усвоения учебного материала. После проведения открытых занятий, внеклассных мероприятий, классных часов проводятся семинары - практикумы.

Основная роль в достижении единой методической цели принадлежит цикловым комиссиям колледжа. Перед ними ставятся следующие задачи:

1. Подготовка и внедрение учебно-методического и учебно-программного обеспечения дисциплин по специальностям;

2. Реализация инновационных педагогических и информационных технологий, современных форм и методов обучения в соответствии с ФГОС СПО нового поколения;

3. Повышение профессионального уровня педагогических работников;

4. Освоение и использование в педагогической деятельности наиболее рациональных методов, приемов и технологий обучения и воспитания студентов;

5. Создание условий для творческой, исследовательской и экспериментальной деятельности преподавателей;

6. Совершенствование учебно-материальной базы.

Таким образом, целостная систематическая работа в колледже по повышению профессионально-педагогической компетентности преподавателей приводит к положительным изменениям в личностно-профессиональной сфере педагогов, к переходу их на более высокий уровень профессионального самосознания.

В заключение своего выступления, я предлагаю Вам, дорогие коллеги, тест на определение развития вашей профессиональной компетенции.

Ответьте на вопросы, поставив следующие баллы:

5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности;

4 - скорее соответствует, чем нет;

1 - не соответствует.

1. Я стремлюсь изучить себя.

2. Я оставляю время для своего развития, как бы ни был занят работой и домашними делами.

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность.

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время.

6. Я анализирую свои чувства и опыт.

7. Я много читаю.

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.

9. Я верю в свои возможности.

10. Я стремлюсь быть более открытым человеком.

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди.

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты.

13. Я получаю удовольствие от освоения нового.

14. Возрастающая ответственность не пугает меня.

15. Я положительно отнесся бы к моему продвижению по службе.

Подсчитайте общую сумму баллов:

75-55 – активное развитие.

54-36 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие сильно зависит от условий.

35-15 – остановившееся развитие.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Профессионализм как высокий стандарт профессиональной деятельности выражается, прежде всего, в стабильности и результативности деятельности и связан с индивидуальным стилем деятельности.

Профессионализм как одно из ведущих слагаемых работы в социальной сфере базируется и формируется на основе личностных и профессиональных качеств, ценностных ориентаций и интересов социального работника. Развитию этих качеств и образований, вхождению в реальную модель профессиональной деятельности способствует решение следующих задач:

Таким образом, профессионализация – важнейший этап жизни человека, связанный с решением профессионального самоопределения и профессиональной адаптации. Чтобы определиться в своей будущей профессии, молодому человеку необходимо сформировать вектор профессиональной цели, т. е. ответить на следующие вопросы:

- чего он хочет в своей профессии;

- что он должен предпринять в своей профессиональной деятельности, чтобы добиться успеха;

- что он может (должен) сделать, чтобы реализовать собственные личностные качества и интересы?

Обучая людей самостоятельно решать свои проблемы, работник социальной сферы поднимает тем самым общественное сознание на новый уровень; он использует свои профессиональные и личностные возможности, чтобы влиять на рост самосознания конкретной личности, общности, нации, общества и человечества. Выполнить эту миссию способен только личностно-зрелый человек, внутренне и профессионально подготовленный к решению стоящих перед ним социальных задач.

Личностная зрелость проявляется в умении соединять, соотносить свои индивидуальные особенности, статусные и возрастные возможности, собственные притязания с требованиями общества и окружающих. Личностная зрелость предполагает зрелость социальную, когда уже развита способность адаптироваться к различным ситуациям и типам общения. Поэтому в процессе формирования личности работника социальной сферы, включающего весь спектр социальных влияний, а также самоформирование человека столь важную роль играет профессиональное воспитание.

В широком смысле профессиональное воспитание – это функция трудовой и общественной жизни; в узком смысле – функция учебного заведения, специально создающего условия для решения проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов – работников социальной сферы, гуманистически ориентированных, способных осуществлять свою деятельность в условиях постоянно изменяющегося мира и в нестандартных ситуациях.

Подготовка таких специалистов должна отвечать следующим специфическим требованиям:

Воспитательная функция собственно учебного заведения состоит в создании условий, при которых процесс образования (включающий воспитание, обучение, развитие) превращается в процесс самообучения, самовоспитания, саморазвития. Цели и мотивы профессионального самовоспитания работника социальной сферы обусловлены конкретно-исторической ситуацией и стремлением занять в обществе активную жизненную позицию. Учебная, общественная, трудовая деятельность в рамках процесса профессионального образования должна быть организована так, чтобы обучающийся осознавал социальную значимость будущей деятельности, те требования, которые она к нему предъявляет, мог оценить свои возможности, свои достоинства и недостатки. В этих условиях человек начинает осознавать необходимость работы над собой.

Профессиональное воспитание необходимо рассматривать как целостный процесс, обеспечивающий приобщение обучающихся социальной работе к профессиональному труду в качестве субъекта этой деятельности. Это определяет личностно-ориентированную направленность профессионального обучения и воспитания, а именно:

К принципам профессионального воспитания можно отнести следующие:

1. Принцип творческого саморазвития личности:

- сочетание логического и эвристического, рационального и эмоционального;

- осуществление своего саморазвития через непрерывное самосовершенствование;

- распространение собственного опыта и знаний.

2. Принцип самосознания:

- ориентация на рефлексивное мышление;

- осознание своих сильных и слабых качеств;

- опора на свои сильные качества, признание слабых сторон своего характера и работа над ними;

- использование тестов, самоконтроля, договоров с самим собой, самонаблюдения, самоанализа;

- анализ причин своих успехов и неудач.

3. Принцип приоритета практики:

- признание необходимости изучения теории с сознанием того, что критерием истины является практика;

- практическая реализация своих идей;

- изучение теории не только с целью ее понимания, но и последующего применения.

4. Принцип сотворчества преподавателя и обучающегося как творческих саморазвивающихся личностей:

Каждый сотрудник всегда рад получить за свою работу не только фиксированное значение платежа, но и определенную сумму возмещения в качестве премий.

Для любого сотрудника всегда принципиально знать, за что ему было выплачено вознаграждение, как оно рассчитывается, в каких документах изложены правила его формирования.

У работодателя есть одна трудность в этом плане - решение вопроса о том, что должно быть в формулировке о премировании, так как нередко различные сотрудники вознаграждаются за разные заслуги. Все аспекты премирования будут рассмотрены в рамках данной статьи.

Что такое премия?

Самое принципиальное определение этого понятия: она представляет собой сумму, которая выдается работнику сверху его оплаты труда за то, что он работал за определенный период времени с повышенными показателями.

Проще говоря, премия - это стимул, который зависит от итогов деятельности всей компании, а также количественных либо качественных характеристик труда самого сотрудника.

Функция поощрения за труд и премирования заключается в том, чтобы провоцировать работника, подталкивая его работать более активно и производительно.

Концепция премирования

Информация о том, какие виды премий есть в фирме, работник может узнать, когда он подает заявление об устройстве на работу.

Премирование сотрудников и его роль в разработке глобальной стратегии развития компании очень велика.

Это относится не только к производственным премиям, когда человек осознает, за какие именно заслуги и обязанности он будет вознагражден, но и разовым суммам (например, на женитьбу, роды, выпускные экзамены и т. д.)

В ст. 68 ТК РФ указано, что до подписания трудового контракта работодатель должен ознакомить сотрудника (под подпись) с внутренним порядком и иными внутренними нормами компании, конкретно связанными с его будущей трудовой деятельностью, в том числе и с информацией о возможностях премирования.

Если компания заключает договор с работником типа гражданского-правового, другими словами нанимает его как исполнителя, выполняющего обязанности по соглашению на платных основах, тогда говорить о премии нет смысла.

Работник имеет право получить информацию о том, как подсчитывается премия, другими словами он должен осознавать, что ему необходимо сделать, чтоб получить эту премию.

В НК РФ есть статья 252, в которой указано, что все расходы по премиям принимаются в качестве затрат компании только тогда, когда они отражаются в трудовых и коллективных договорах.

Поэтому работодатель должен отражать премии в трудовом договоре либо указывать в нем ссылку на коллективный контракт, в котором есть информация о премиях.

Выделим предпосылки премирования сотрудников в компаниях:

- премия может начисляться работнику за отличную работу в компании (реализация плана продаж, отсутствие дисциплинарных мер);

- премия может быть присуждена за торжественные события, в том числе день рождения компании либо работника;

- можно вознаграждать сотрудников за полное рабочее время, то есть отсутствие больничных дней, выходных за собственный счет.

Нормативы закона

Вопрос о том, как правильно премировать сотрудников, является очень актуальным. Он прописан в действующих нормам закона.

В согласовании с действующими нормативно-правовыми актами России отметим моменты:

- Премия выплачивается персоналу, если в документе установлены условия, которые определяют отношения работодателя и сотрудника, другими словами коллективный контракт либо трудовой контракт. Поэтому премия не может считаться обязательной оплатой работы сотрудника.

- Премия - часть зарплаты сотрудника.

- Исчисление премий и условия их выплаты изложены в ст. 135 ТК РФ. Это положение отвечает возможности и праву руководителя компании формировать размер суммы стимула и ставки выплат.

- Лишение сотрудника стимулирующих выплат изучается в ст. 193 ТК РФ.

- Вопросы, которые связаны с налогообложением премий, регулируются НК РФ и изложены в статье. 255.

Достоинства организации системы премирования для компании

Премии есть дополнительный способ дохода сотрудника, который выплачивается конкретно по итогам его трудовой деятельности, но не для всех, а лишь для тех, кто работает лучше.

Вопросы о том, какие характеристики работы сотрудника, каким образом он достоин выплат, согласно ст. 191 ТК РФ, определяются работодателем.

Деятельность компании зависит от того, как верно определяются аспекты оценки выплат и строится весь механизм стимулирования в ней.

Неверное вознаграждение персонала не содействует развитию компании, а является ее потенциальными угрозами. Непонятный для работников метод исчисления награждений может стать поводом для конфликтов внутри фирмы.

Наоборот, отлично осмысленная система стимулирующих выплат для сотрудников является массивным побуждением среди них для высококачественной персональной и командной работы с целью повышения продуктивности и улучшения мастерства персонала.

Недостатки организации системы в компании

Обратная сторона премирования заключается в некоторых недостатках.

Обычные недочеты и ошибки в бонусных системах, с которыми компании борются при запуске проектов для стимулирования можно выделить следующим образом:

Виды премий

Существует два типа выплат:

- Премии, предоставляемые как часть системой оплаты труда на базе определенных характеристик и критериев, которые были разработаны в компании. Подобные заслуги являются долей материального стимулирования сотрудников и мотивируют их. Они выплачиваются через постоянные промежутки времени (каждый месяц, раз в год, каждый квартал и т. д.). Кроме того, в данном случае размер премий является четко установленным. В данной ситуации важен факт выплаты премии, что это выплаты стимулирующего характера очень важно для работодателя.

- Разовые призы, не являющиеся частью системы вознаграждения, выплачиваются работнику за определенные заслуги в работе, выслугу лет, к определенным событиям (например, юбилеям и профессиональным праздникам).

Порядок оформления премий в организации

Рассмотрим вопрос о том, как правильно оформить премии работникам.

Если исходить из того факта, что трудовой контракт заключен с работником, тогда нужно учесть несколько принципиальных деталей. В трудовом договоре должно быть четко обозначено, при каких критериях и в которой сумме будет выплачиваться премия.

Как правильно обозначить условия стимулирования в договоре в этом случае?

Простые правила премирования сотрудников указаны ниже:

- Премия сразу указана в трудовом контракте. Работодатель изредка употребляет данный вариант, так как в данном случае он сможет поменять данные по выплатам только тогда, если будет уверен, что работник согласится и подпишет эти изменения. Но, если работодатель все-таки решает включить премию в трудовой контракт, он должен указать ее сумму либо формулу для расчета. Следует подразумевать, что если награждение указывается в трудовом контракте, то компания не имеет права ее не выдавать.

- В трудовом договоре предусматривается, что премии выплачиваются в согласовании с коллективным контрактом. Одновременно в коллективном договоре указывается, кто награждается, за что и как. Однако коллективный контракт - достаточно непростой документ, перемены в котором выполнить еще сложнее, чем в трудовом договоре. Потому большая часть компаний выбирают третий вариант, представленный ниже.

- Положение о премировании. Данный документ удобен, так как он не является двусторонним соглашением. Однако в трудовом договоре непременно обязана быть ссылка на этот документ.

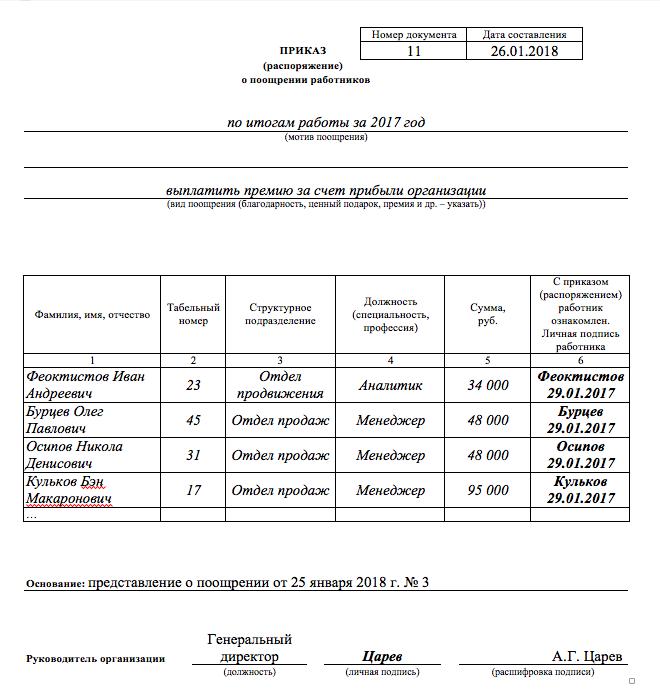

Приказ о премировании

Распоряжение руководителя оформляется в стандартизированных формах, которые были утверждены законодательно.

В указаниях по применению и заполнению форм обозначено, что приказ о премировании:

- используется для регистрации и учета премий и стимулов для роста прибыльности фирмы;

- подписывается руководителем либо уполномоченным лицом;

- объявляется работнику при получении.

Основываясь на приказе, делается запись в индивидуальной карте и его трудовой книжке.

Образец приказа о премировании сотрудников представлен ниже.

Положение о премировании

Такое положение определено для всей организации в целом, при этом, распространяется на всех сотрудников сразу.

Содержание положения о премировании может быть следующим:

- общие положения (кто имеет право на получение вознаграждений, в согласовании с какими правилами они начисляются);

- источники премирования (если выплаты выплачиваются за счет стимулирующих фондов либо доходов компании, нужно указывать из каких средств премировать и их источники);

- показатели премирования;

- круг лиц для премирования;

- частота выплат;

- процент премий либо конкретная сумма;

- условия для сокращения и неуплаты премии.

Иногда в положении указывают базу для депремирования.

Формулировка оснований

За что можно премировать работника и формулировки оснований могут различаться в зависимости от того, для чего присуждается премия. Необходимо понять, что регулирует порядок закрепления формулировок в системе вознаграждения, и какие из них лучше применять в определенных вариантах.

За что можно премировать работника? Формулировки оснований в этих ситуациях могут быть указаны следующим образом:

- за выполнение плана работы;

- за значимые заслуги в работе;

- за своевременное представление отчетов;

- за реализацию особо ответственной работы;

- за инициативу;

- за качественную работу;

- за проведение каких-то мероприятий;

- за повышение квалификации.

Условия премий определяются на базе разработанной в организации схемы стимулирования сотрудников.

При применении общих выплат главным условием является реализация определенных (нередко усредненных) характеристик деятельности всей фирмы.

Если плановые показатели фирмы удачно достигнуты, премия назначается общим распоряжением за месяц, квартал либо другой период.

За что можно премировать работника и формулировки оснований по таким премиям выглядят так:

- за успешное выполнение задания;

- за высокое качество совершенной работы;

- за достижение высоких результатов в работе.

При использовании персонально направленной премиальной системы выплата сумм может не определяться временным периодом, но оплачивается за определенные достижения. Соответственно, приказ содержит описание заслуги:

- за успешное представление интересов компании в переговорах с клиентом и заключение выгодного договора;

- за реализацию особо трудной задачи;

- за внедрение творческого подхода к решению проблемы.

Успешное участие сотрудников в разных конкурсах является большим плюсом для имиджа компании.

Полностью разумно проводить разные конкурсы с материальными стимулами. При разумном подходе финансовый эффект от повышения квалификации служащих, увеличения качества работы, коллективной работы будет на порядок выше, чем средства, потраченные на премии.

За что можно премировать работника и формулировки оснований по таким премиям выглядят так:

- за участие в конкурсе профессионального мастерства;

- за представление компании на международном конкурсе;

- за победу в состязаниях по мини-волейболу.

Очередной метод сделать лучше организационный климат в компании и повысить ответственность сотрудников - это выплатить личные премии, подходящие к определенным датам в жизни работника (рождение малыша, брак, юбилей и т. д.).

Принципиальным нюансом компании является желание сохранить обученных и опытных сотрудников. Премии за лояльность к компании, долголетнюю успешную работу в ней - все это имеет огромное значение.

Заключение

На многих предприятиях зарплата рабочих не ограничивается одной суммой оклада. Работодатели, чтоб мотивировать служащих, предоставляют поощрительные выплаты.

Это разные пособия, выплаты, бонусные премии, которые назначаются в дополнение к окладной части зарплаты. Нормативно-правовые акты предусматривают различные виды дополнительных платежей, которые могут получить профессиональные сотрудники.

Премиальные системы должны обеспечить лучшие характеристики экономической системы компании, преднамеренно стимулируя положительные изменения с позитивным моральным восприятием работниками положений таких систем.

В значимой степени это осознание обосновано чертами корпоративной культуры, потому их нужно учесть.

Грамотные и красивые формулировки в приказе на премирование является очень значимыми при подписании трудовых договоров, как для сотрудников, так и для работодателя.

Читайте также: