Какое средство было главным в суде при определении виновности обвиняемого по каролине пытка

Обновлено: 31.05.2024

Содержание

Прикрепленные файлы: 1 файл

Преступление и наказание по Каролине.docx

2.1.ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА ………………….. 8

2.2.ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА- ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ……………………………………………………… …… 9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………….. 18

Цель работы - осветить вопрос преступлений и наказаний по Каролине.

Наиболее известным правовым памятником, освещающим вопросы уголовного права и процесса средневековья, является общегерманское уголовное уложение 1532 г. - так называемая Каролина. Такое наименование это уложение получило потому, что было издано в правление германского императора Карла V. Ввиду партикуляристских стремлений отдельных земель, восстававших против издания общеимперского законодательства, в предисловии к Каролине было сказано: "Однако мы хотим при этом милостиво упомянуть, что старые, установившиеся законные и добрые обычаи курфюрстов, князей и сословий ни в чем не должны потерпеть умаления". Таким образом, за каждой землей было сохранено ее особое уголовное право, Каролина предназначалась лишь для восполнения пробелов в местных законах [8, с.194].

Уложение составлено в жанре наставления императора, написанного по его же просьбе учеными-юристами и предназначенного для использования на всем обширном пространстве империи.

В структурном отношении Каролина подразделялась на 219 статей. Из них 142 были посвящены процессу, а остальные 77 статей (со 104-й по 180-ю) содержали нормы уголовного права. В целом, разграничение норм на уголовные и процессуальные было проведено достаточно условно, так что практическое применение Каролины в судах (а именно эта цель была продекларирована законодателем в качестве основной) встречало значительные трудности.

Уложение сделало не во всем последовательную попытку ввести уголовную репрессию в рамки жесткой (насколько было возможно по времени) законности: в случае каких-либо непредусмотренных прямо в законах преступлений или обстоятельств ст.119 Каролины рекомендовала судьям и шеффенам "просить и искать указаний у своих высших судов, сведущих в древних сложных обычаях" [1, с.76].

Структура "Каролины" состоит из подразделов, которые изложены в следующем порядке:

1. состав суда, присяга судей, шеффенов и писца ("присяга судить по крови"), понятые, основания для ареста (ст.1-32);

2. доказательства и улики (ст.33- 47);

4. наказание (ст.104-129);

5. о наказании совершителей злостных убийств (ст.130-156);

6. статьи о краже (ст.157-192);

7. вынесение приговора (ст.193- 219).

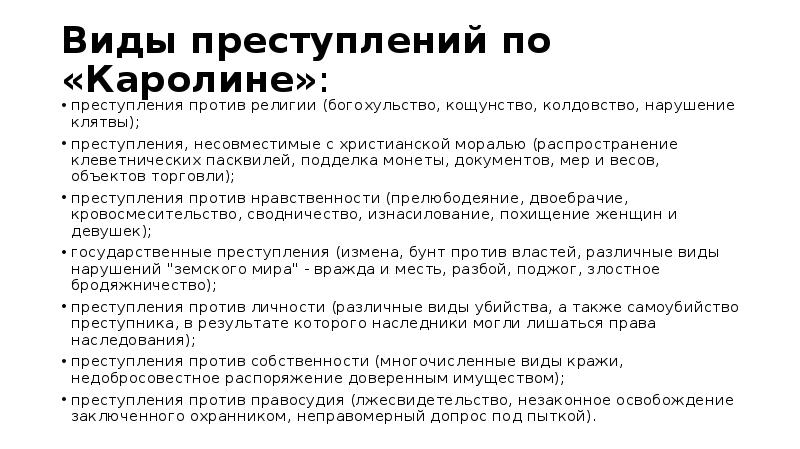

Каролина предусматривала довольно многочисленный круг преступлений:

- государственные (измена, мятеж, нарушение земского мира и др.);

- против религии (богохульство, колдовство и др.);

- против личности (убийство, отравление, клевета и др.);

- против нравственности (кровосмешение, изнасилование, двоебрачие, нарушение супружеской верности и др.);

- против собственности (поджог, грабеж, воровство, присвоение);

- против порядка правосудия (лжеприсяга, лжесвидетельство).

- против порядка торговли (обвес, обмер).

1. Смертная казнь (отсечение головы; повешение; сожжение; утопление; четвертование; колесование; забивание кольями; закалывание; сажание на кол; погребение заживо)

2. Членовредительные и телесные (отрезание языка; обрезание ушей; обрезание носа; выкалывание глаз; обрубливание пальцев и рук)

3. Позорище (выставление у надзорного столба с железным ошейником)

4. Изгнание из страны.

В качестве дополнительных мер наказания использовалось:

- терзание каленными клещами;

- волочение к месту казни.

В Каролине получили более или менее точное определение не только отдельные преступления, но и некоторые общие понятия уголовного права: покушение, соучастие (например, пособничество), неосторожность, необходимая оборона и т.д. В основу наказаний, предусмотренных Каролиной, положен принцип устрашения, что в значительной мере является реакцией на события Крестьянской войны 1524-1525 гг.

Карательные меры Каролины отличаются жестокостью: многие преступления наказывались смертной казнью, причем виды казни были квалифицированы: колесование, четвертование, закапывание живым в землю, утопление, сожжение и пр. Существенное место среди наказаний занимают телесные. Нередко применялось вырывание языка и отсечение руки. Смертная казнь и лишение частей тела производились публично.

При маловажных проступках практиковалось лишение чести, причем осужденного выставляли к позорному столбу или в ошейнике на публичное осмеяние. Обращает на себя внимание установление жестоких наказаний за посягательства против императорской власти и против собственности.

2.1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА

Широко осуществлялись средства физического воздействия на подозреваемого, например допрос под пыткой. При этом Каролина подробно регламентирует условия применения пытки. Чтобы улики были признаны достаточными для применения допроса под пыткой, их должны были доказать два "добрых" свидетеля. Главное событие, доказанное одним свидетелем, считалось полудоказательством. Ряд статей Каролины определяет порядок доказывания преступления истцом, если обвиняемый не сознавался. Большинство статей посвящено свидетелям и свидетельским показаниям.

Окончательный приговор следовало выносить на основании собственного признания или свидетельства виновного.

Процесс делился на три стадии: дознание, общее расследование и специальное расследование. Дознание заключалось в установлении факта совершения преступления и подозреваемого в нем лица. Общее расследование состояло в кратком допросе арестованного об обстоятельствах дела и имело целью уточнить некоторые данные о преступлении.

Специальное расследование, основывавшееся на теории формальных доказательств, представляло собой подробный допрос обвиняемого и свидетелей, сбор доказательств для окончательного изобличения и осуждения преступника.

2.2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА-ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

В Каролине получили разработку некоторые важные понятия общей части уголовного права. Однако эти понятия не всегда были обличены в четкую и строгую форму; кроме того, они не были перенесены в систему абстрактно-юридических категорий, а излагались применительно к конкретным видам преступлений и наказаний.

Ответственность за совершение преступления, по "Каролине", наступала, как правило, при наличии вины - умысла или неосторожности. Однако феодальное уголовное право Германии нередко устанавливало ответственность и без вины, за вину другого лица ("объективное вменение"). Кроме того, применявшиеся методы установления виновности часто влекли за собой осуждение невиновного человека [2, с.325]. Признавалось существование обстоятельств, исключающих наказание. Важнейшим среди них являлось состояние необходимой обороны. Ответственность не наступала также если:

кто-то "…убьет кого-либо за блудодеяние, совершенное с его женой или дочерью…";

кто-то "…убьет кого-либо для спасения жизни, тела или имущества другого лица, а также, когда убивают люди, лишенные разума";

Каролина предписывала тщательно анализировать каждый случай необходимой обороны с целью выяснить, не были ли нарушены ее пределы (так, убийство после прекращения нападения, в ходе преследования нападавшего, уже делало невозможным ссылку на необходимую оборону). Правомерность необходимой обороны должен был доказывать сам обороняющийся: если его действия признавались неправомерными, он должен был понести наказание.

Каролине были известны обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. К ним относились отсутствие умысла ("неловкость, легкомыслие и непредусмотрительность"), совершение преступления "в запальчивости и гневе". Смягчающими обстоятельствами при краже считались малолетний возраст преступника (до 14 лет) и "прямая голодная нужда". Гораздо более многочисленными являются отягчающие вину обстоятельства: публичный, дерзкий, "злонамеренный" и кощунственный характер преступления, повторность, крупный размер ущерба, "дурная слава" преступника, совершение преступления группой лиц, против собственного господина и т.п.

В судебнике различались две стадии преступного деяния: покушение и отдельные стадии оконченного преступления. Поскольку покушение рассматривалось как умышленное деяние, не удавшееся вопреки воле преступника, наказание за него было практически равным наказанию за оконченное преступление.

В институте соучастия наиболее подробную разработку получило пособничество. Различались три вида пособничества по времени их проявления: до преступления (например, предоставление дома, оружия), в момент совершения преступления (это расценивалось как совиновничество и влекло равное с преступником наказание) и после его окончания (сокрытие вещей, предоставление убежища). Если в последнем случае в укрывательстве обнаруживался мотив сострадания, наказания пособника было более мягким.

Особенная часть уголовного права представлена в Каролине довольно неупорядоченным перечнем преступлений и полагающихся за них наказаний. Однако определенная систематизация преступлений по видам (от важнейших к менее тяжким) все же была осуществлена.

На первое место были поставлены преступления против религии - богохульство, кощунство, колдовство, чародейство, нарушение клятвы и др., а также преступления, несовместимые с христианской моралью, - распространение клеветнических пасквилей, подделка монеты, документов, мер и весов, объектов торговли. Например: "если кто-либо путем колдовства причинит людям вред или ущерб, то он должен быть подвергнут смертной казни, и сия казнь должна быть произведена путем сожжения";

1532 г. - Каролина – УПК, составленный по поручению Карла V.

Структурно: состоит из преамбулы, предисловия к уголовно-судебному уложению и 219 статей.

Некоторые статьи сгруппированы и имеют общий заголовок. Отдельные статьи разбиты на параграфы. Все статьи собраны в тематические разделы, отсутствует деление на общую и специальную часть, отсутствие абстрактных определений, приведение примеров.

Преступления и наказания

В нем прослеживается влияние Римского права.Написана по принципу:

В документе присутствует перечень преступлений, их классификация, варианты совершения одного и того же преступления и в соответствии с этим изменение меры наказания.

Виды преступлений:

1) Против государственной власти:

подделка ценных бумаг, мер, весов и предметов торговли.

2) Против личности:

3) Против собственности:

4) Против религии:

5) Против нравственности:

похищение женщин и девушек,

оставление детей в опасности,

изгнание плода у беременной.

Виды наказаний:

2) отсечение головы мечом;

7) погребение заживо;

8) волочении (к месту казни);

9) терзание калеными клещами;

10) урезание языка;

11) отсечение пальцев;

12) урезание ушей;

13) сечение розгами.

Часто встречаются специально оставленные на усмотрение судей неопределенные санкции.

1. Суд феодала - сначала - только крепостные, затем - все население территории;

2. Церковный суд - распространялся на духовенство и некоторые другие разряды людей, для всех - дела о браках, духовных завещаниях;

3. Городские суды имели различное устройство: судья + заседатели (шеффены) или гор. Совет. Предпочтение отдавалось лицам дворянского происхождения и ученым людям.;

4. Суд князя (главы округа) - низший суд.

Стадии процесса.

1. Дознание - установление факта совершения преступл. и подозреваемого в нем лица.

2.Общее расследование - допрос обвиняемого об обст-вах дела, для уточн. данных о преступл.

Задачей общего расследования было установление факта совершения преступления и подозреваемого в нем лица.

общие подозрения и доказательства, относящиеся ко всем преступлениям;

К общим подозрениям и доказательствам относились:

общее мнение окружающих о человеке, людская молва, слухи;

случай, когда человека видели или застали в подозрительном, по общему мнению, месте;

случай, когда виновного видели на месте преступления, но его не удалось опознать;

общение обвиняемого с совершавшими преступления;

наличие у обвиняемого повода совершения преступления;

обвинение пострадавшего, находящегося на смертном одре, подтверждённое присягой;

неожиданная смерть противника, врага, недоброжелателя обвиняемого (ст. XXVI).

доказательства, каждое из которых в отдельности было правомерным основанием для допроса подозреваемого в совершении преступления под пыткой;

К общим доказательствам, каждое из которых могло служить поводом для ареста, относились:

обнаружение на месте совершения преступления вещи, принадлежавшей обвиняемому

показания преступника, в которых он называет имя пособника, сообщника

рассказ самого обвиняемого о готовящемся преступлении, либо его угрозы совершить преступление

доброкачественные доказательства, относящиеся к отдельным видам преступлений

1. окровавленная одежда обвиняемого, наличие у него оружия, предметов, которые ранее находились у потерпевшего или убитого человека;

2. участие подозреваемого в открытой драке, нанесение им ударов убитому человеку;

3. наличие у обвиняемого неожиданного богатства, после произошедшего преступления;

4. подозрительное поведение обвиняемого.

4. Вынесение приговора.

Каролина утвердила новый вид судебного процесса – розыскной или инквизиционной – похожий на экстраординарный процесс. В делах по частным уголовным искам уложение сохранило элементы состязательного процесса.

Цель - выяснение истины и преследование преступника нарушившего королевский мир. Судопроизводство осуществлялось закрыто, с ведением делопроизводства. Иск частного лица мог быть оспорен обвиняемым, стороны представляли доказательства своей правоты. Разрешалось пользоваться услугами юристов. За недоказанное обвинение - возмещение ущерба и оплата судебных издержек.

Требование к истцам: представление прямых улик преступления, влекущих наказание. Обвиняемый заключался в тюрьму независимо от виновности. Истец мог быть также помещен в тюрьму, если он не предоставил соответствующего залога, признанного судьями и шеффенами достаточным при отсутствии улик.

Принцип равного правосудия утверждался, но во многих статьях подчеркивалась необходимость при назначении наказания учитывать сословную принадлежность преступника и потерпевшего лица. При определении наказания за кражу судье следовало

Приговоры были обвинительные, с оставлением в подозрении и оправдательные

"Каролина" ознаменовала утверждение нового вида уголовного процесса. Если в период раннего феодализма в Германии применялся обвинительный (состязательный) процесс, то в конце XIII в. был законодательно упразднен судебный поединок. Однако окончательное утверждение нового, следственно-розыскного (инквизиционного) уголовного процесса происходит в Германии в связи с рецепцией римского права.

"Каролина" сохранила некоторые черты обвинительного процесса. Потерпевший или другой истец мог предъявить уголовный иск, а обвиняемый - оспорить и доказать его несостоятельность. Сторонам давалось право представлять документы и свидетельские показания, пользоваться услугами юристов. Однако эти права сторон были связаны многими формальными ограничениями, а обвиняемый находился в более ущемленном положении.

Основная форма рассмотрения уголовных дел в "Каролине" - инквизиционный процесс. Обвинение предъявлялось судьей от лица государства "по долгу службы". Следствие велось по инициативе суда и не было ограничено сроками. Широко применялись средства физического воздействия на подозреваемого. Непосредственность, гласность судопроизводства сменились тайным и преимущественно письменным рассмотрением дела.

Основными стадиями инквизиционного процесса были:

Задачей дознания было установление факта совершения преступления и подозреваемого в нем лица.

Общее расследование сводилось к предварительному краткому допросу арестованного об обстоятельствах дела, в целях уточнения некоторых данных о преступлении (при этом действовал принцип "презумпции виновности" подозреваемого). Специальное расследование - подробный допрос обвиняемого и свидетелей, сбор доказательств для окончательного изобличения и осуждения преступника и его сообщников.

Специальное расследование являлось определяющей стадией инквизиционного процесса, которая заканчивалась вынесением приговора. Это расследование основывалось на теории формальных доказательств. Они были подробно и однозначно регламентированы законом. Вместе с тем по общему правилу все доказательства, улики и подозрения не могли повлечь за собой окончательного осуждения. Оно могло быть вынесено только на основании собственного признания или свидетельства обвиняемого (ст. 22). Поскольку такое признание далеко не всегда могло быть получено добровольно, инквизиционный процесс делал основной упор на допрос под пыткой в присутствии судьи, двух судебных заседателей и судебного писца. Таким образом, целью всего сбора доказательств фактически становилось отыскание поводов для применения пытки.

Все эти ограничения, однако, не являлись существенными. Во-первых, пытку предписывалось применять сразу же при установлении факта преступления, караемого смертной казнью. Более того, даже самого слабого подозрения в измене было достаточно для допроса под пыткой (ст. 42). Во-вторых, если обвиняемый после первого признания отрицал сказанное или оно не подтверждалось другими сведениями, судья мог возобновить допрос под пыткой. В результате "неправомерность" применения пытки судьей была практически недоказуема. При этом в "Каролине" указывалось, что, если обвинение не подтверждается, судья и истец не подвергаются взысканию за применение пытки, ибо "надлежит избегать не только совершения преступления, но и самой видимости зла, создающей дурную славу или вызывающей подозрения в преступлении" (ст. 61).

Процесс завершался судебным заседанием, которое в принципе не являлось его самостоятельной стадией. Поскольку суд сам производил расследование, собирал и обвинительные, и оправдательные доказательства, окончательный приговор определялся уже в ходе следствия. Судья и судебные заседатели перед специально назначенным "судным днем" рассматривали протоколы следствия и составляли по определенной форме приговор. Таким образом, "судный день" сводился в основном к оглашению приговора и приведению его в исполнение. Оглашение приговора происходило в публично-устрашающей обстановке - сопровождалось колокольным звоном и пр.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Суд и процесс по Каролине. Презентация на заданную тему содержит 14 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Стадии процесса 1-я стадия – ДОЗНАНИЕ Задачи дознания: 1. Установление факта совершения преступления. 2. Выявление подозреваемого лица. 3. Тайный сбор (судьей) информации о преступлении и подозреваемом. Поводы для проведения дознания: 1) Явка с повинной. 2) Задержание преступника на месте совершения преступления. 3) Донос. 4) Порочащая общая молва.

В случае необходимости, когда не удавалось добиться собственного признания подозреваемого на стадии общего расследования, проводилось СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (иногда оно рассматривается как 3-я стадия процесса). Задачи специального расследования: 1. Проведение подробного допроса подозреваемого и свидетелей. 2. Окончательный сбор и оценка доказательств, улик, подозрений. 3. Изобличение и осуждение подозреваемого на основании собственного признания или свидетельства (ст.XXII). 4. Изобличение и осуждение сообщников подозреваемого. 5. Отыскание поводов для применения пытки в случае недостаточности доказательств, улик, подозрений. 6. Оформление протоколов расследования.

Окончательное осуждение производилось только на основании собственного признания или свидетельства обвиняемого (ст. 22). Для получения такого признания необходимо было соблюдение ряда условий. Ограничения на проведения пытки были малосущественными, поскольку достаточно было малейшего подозрения в неискренности обвиняемого (ст. 42, 61). Пытка проводилась в присутствии судьи, 2ух заседателей и писца. Завершалось судебное заседание (судный день) оглашением приговора и приведением его в исполнение.

К общим понятиям уголовного права, известным "Каролине", можно отнести: умысел и неосторожность; обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность; покушение; соучастие.

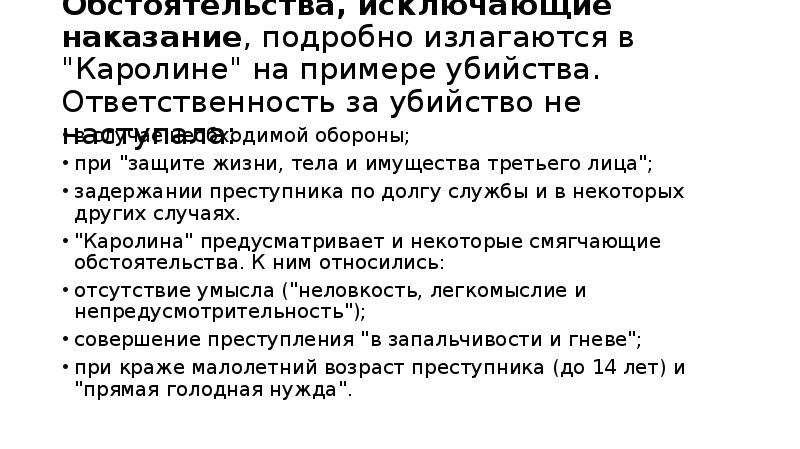

Обстоятельства, исключающие наказание, подробно излагаются в "Каролине" на примере убийства. Ответственность за убийство не наступала: в случае необходимой обороны; при "защите жизни, тела и имущества третьего лица"; задержании преступника по долгу службы и в некоторых других случаях. "Каролина" предусматривает и некоторые смягчающие обстоятельства. К ним относились: отсутствие умысла ("неловкость, легкомыслие и непредусмотрительность"); совершение преступления "в запальчивости и гневе"; при краже малолетний возраст преступника (до 14 лет) и "прямая голодная нужда".

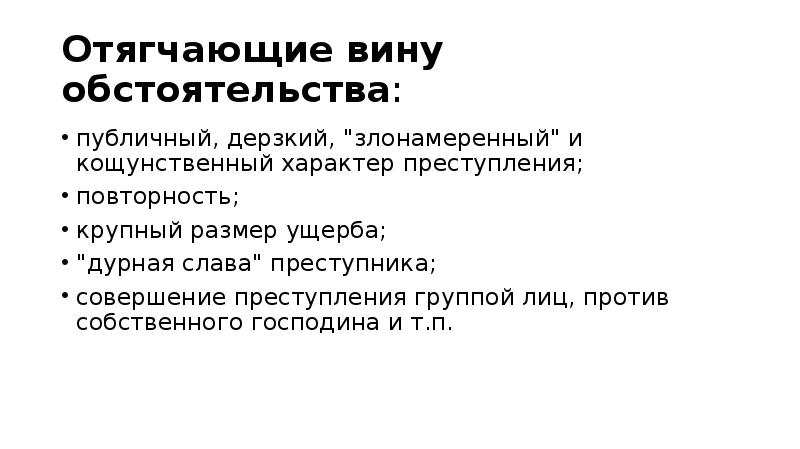

Отягчающие вину обстоятельства: публичный, дерзкий, "злонамеренный" и кощунственный характер преступления; повторность; крупный размер ущерба; "дурная слава" преступника; совершение преступления группой лиц, против собственного господина и т.п.

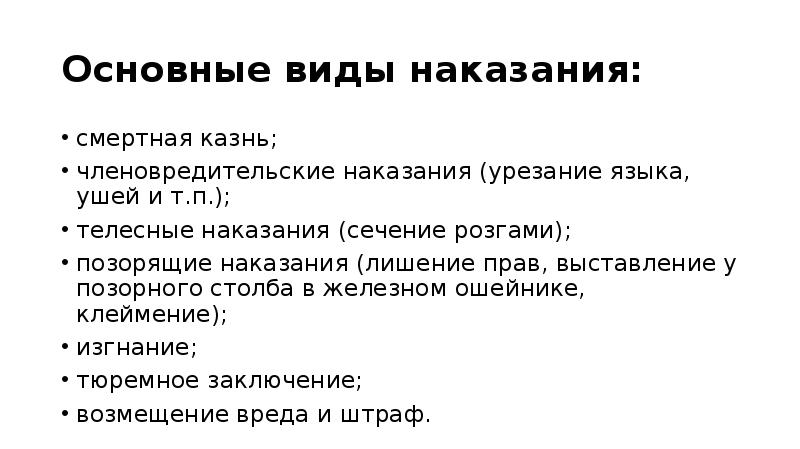

Основные виды наказания: смертная казнь; членовредительские наказания (урезание языка, ушей и т.п.); телесные наказания (сечение розгами); позорящие наказания (лишение прав, выставление у позорного столба в железном ошейнике, клеймение); изгнание; тюремное заключение; возмещение вреда и штраф.

Читайте также: