В ведении какой коллегии находился поместный приказ

Обновлено: 16.06.2024

Поместный приказ — один из центральных органов управления (приказ) в Русском государстве XVI и XVII века, организованный, вероятно, в первой половине XVI века.

Содержание

История

В памятниках второй половины XVI века и начала XVII века он носит название Поместной избы. Поместный приказ существовал и в XVIII веке, пока не пала окончательно московская система военно-служилого строя на поместно-вотчинном основании, и он был поглощен Вотчинной коллегией.

Это был главнейший после Разрядного приказа в Русском государстве, ведавший, за некоторыми исключениями, всем служилым землевладением в Русском государстве, поместным и вотчинным, и притом не только раздачей и справкой поместий и вотчин, но и составлением писцовых и переписных книг. Круг ведомства Поместного приказа был только отчасти определен законодательством (XVI и XVII веков, главы Уложения царя Алексея и новоуказные статьи; законодательство о поместьях и вотчинах до Уложения занесено в так называемую указную книгу Поместного приказа, изданную, с комментарием, В. И. Сторожевым, в 1889 году). Приказ также решал все споры о поместьях и вотчинах.

В 1712 году Поместный приказ был передан в ведение Сената, в 1717 году — в ведение Юстиц-коллегии. Вероятно, приказ был упразднён в 1719 году, хотя после этого он ещё дважды упоминался в Указах: 4 июля 1720 года (под названием Вотчинная канцелярия) и 2 мая 1721 года.

Делопроизводство

Делопроизводство Поместного приказа дошло до нас в огромном числе столбцов и книг, частью совершенно не описанных и не изученных; большая часть этого материала была сосредоточена в Московском архиве министерства юстиции — ныне фонд 1209 (Поместный приказ) РГАДА. О юридической природе Поместного приказа в литературе до сих пор ведутся споры, которые не приводят к надежным результатам, потому что недостаточно опираются на документы. Только в самое последнее время сделаны были попытки систематического изучения столбцов Поместного приказа: первая — по Вологодскому уезду вообще, вторая — по Ростовскому уезду, в применении к одной только фамилии Савельевых. Специальной литературы по истории Поместного приказа не существует; отрывочные сведения о нем см. в работах П. И. Иванова, Н. В. Калачова, С. В. Рождественского, К. А. Неволина, В. Н. Сторожева и других.

Руководитель (период)

См. также

Напишите отзыв о статье "Поместный приказ"

Литература

| Это заготовка статьи по истории России. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |

Отрывок, характеризующий Поместный приказ

Ростов с Ильиным поспешили найти уголок, где бы они, не нарушая скромности Марьи Генриховны, могли бы переменить мокрое платье. Они пошли было за перегородку, чтобы переодеться; но в маленьком чуланчике, наполняя его весь, с одной свечкой на пустом ящике, сидели три офицера, играя в карты, и ни за что не хотели уступить свое место. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, сняли мокрое и надели сухое платье.

В разломанной печке разложили огонь. Достали доску и, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, все столпились около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтобы обтирать прелестные ручки, кто под ножки подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыро, кто плащом занавешивал окно, чтобы не дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся.

– Оставьте его, – говорила Марья Генриховна, робко и счастливо улыбаясь, – он и так спит хорошо после бессонной ночи.

– Нельзя, Марья Генриховна, – отвечал офицер, – надо доктору прислужиться. Все, может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет.

Стаканов было только три; вода была такая грязная, что нельзя было решить, когда крепок или некрепок чай, и в самоваре воды было только на шесть стаканов, но тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из пухлых с короткими, не совсем чистыми, ногтями ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были в этот вечер влюблены в Марью Генриховну. Даже те офицеры, которые играли за перегородкой в карты, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживанья за Марьей Генриховной. Марья Генриховна, видя себя окруженной такой блестящей и учтивой молодежью, сияла счастьем, как ни старалась она скрывать этого и как ни очевидно робела при каждом сонном движении спавшего за ней мужа.

Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.

– Да ведь вы без сахара? – сказала она, все улыбаясь, как будто все, что ни говорила она, и все, что ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

– Да мне не сахар, мне только, чтоб вы помешали своей ручкой.

Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто то.

– Вы пальчиком, Марья Генриховна, – сказал Ростов, – еще приятнее будет.

– Горячо! – сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.

Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.

– Это моя чашка, – говорил он. – Только вложите пальчик, все выпью.

С целью улучшения отраслевой координации в Российской империи были сформированы 12 коллегий при Петре 1. Органы управления сменили государственную систему приказов, подрастерявшую значимость в Петровскую эпоху. История отмечает, что коллегии просуществовали в России с 1717 до 1806 года, пока их не заменили отраслевые министерства.

Общее понятие

С 1711 года император решил создать центральное координационное правление в соответствии с западноевропейским прототипом. Петр 1 сознательно выбрал шведский коллегиальную систему. Этот же порядок рекомендовал ученый-теоретик Лейбниц.

Государь сделал два шага для достижения цели:

- отправил за рубеж людей для ознакомления с бюрократической практикой управления и канцелярией;

- из-за границы пригласил специалистов в этой области для развития коллегиального регламента на местах.

Иностранные знатоки при всей значимости никогда не занимали руководящих постов. Высшим назначением для них была должность вице-президента. Правителями объявлялись представители русского народа. За этим император следил лично.

Причины реформ

В 1717—1719 годах ликвидировались устаревшие государственные органы управления. Вместо них пришли новые организационные структуры, подходящие для петровской обновленной России. Создание Сената в 1711 году стало основой для формирования структуры отраслевого координирования. Устаревшие приказы часто повторялись и выполняли аналогичные функции, что приводило к путанице. Некоторые вопросы хозяйствования совсем не попадали под действие порядка и не охватывались приказной системой.

По мнению царя, такие учреждения должны были служить заменой неповоротливому приказному порядку и усовершенствовать принципы регулирования путем:

- подразделения ведомств в соответствии с отраслями экономики, обороны и другими направлениями;

- решения дел в совещательном порядке.

Периодом создания коллегиальной системы управления при Петре 1 считается 1717 год. Смена приказного строя в границах целого государства оказалась кропотливым делом. Приказы постепенно подчинялись коллегиям или поглощались ими.

Эволюция структуры

В первые годы изменений была создана Торговая коллегия при содействии иностранцев. Из Швеции и Германии присылались опытные деятели юриспруденции и чиновники для реформаторской работы.

Коллегии при Петре 1 и их функции:

- Военная коллегия управляла сухопутными войсками, работала в период с 1719—1802 год.

- Адмиралтейская — координировала деятельность флота (1717−1827).

- Иностранных (чужестранных) дел — ведала контактами с другими странами (1718−1831).

- Берг-магистратура была главной в тяжелом производстве (1719−1806).

- Мануфактурный синод заведовал легкой промышленностью (1719−1806).

- Юстиц-орган был генеральным регулировщиков в области судопроизводства (1718−1781).

- Коммерц —управляла торговыми делами (1719−1804).

- Камер- коллегия соотносила государственные налоги и доходы (1718−1800).

- Штатс-контора учитывала расходы в масштабах государства (1717−1781).

- Ревизионное собрание осуществляло контроль состояния финансов (1717−1787).

- Вотчинная — управляла решением вопросов в области земельного законодательства (1721−1785).

- Главный магистрат осуществлял регулирование общественного устройства городов (1720−1795).

Работу коллегий контролировал Генеральный регламент, который Петр 1 утвердил 28 февраля 1720 года. Впоследствии формирование утратило свое значение после составления Свода законов России. Генеральный регламент являлся уставом, в соответствии с которым коллегии и все принадлежащие к ним конторы и канцелярии вершили дела. Областью действия считались внутренние земские учреждения империи и организации ближнего и дальнего зарубежья.

Регламент осуществлял системное делопроизводство, которое впоследствии получило определение коллежского в соответствии с наименованием отраслевых подразделений — коллегий. Петр 1 уделял внимание совещательному принятию вопросов на общих собраниях.

Недостатки в системе

Грандиозный замысел императора не был претворен в жизнь в полной мере. Четкого разграничения обязанностей и выдачи плана каждому служащему не произошло. Коллеги подменяли один другого при необходимости, по аналогии с когда-то действующими приказами. Например, Мануфактура, Берг и Коммерц-отделения выполняли похожие обязанности.

Коллегиальная система разрабатывалась без учета того, что в структуре осталось неподконтрольным просвещение, почта, медицина, полиция. Постепенно консолидация наполнялась новыми подразделами и стала приобретать законченную структуру. Например, аптекарский приказ, существовавший в Петербурге (новой столице) с 1722 года, реформировался в Медицинскую коллегию. В 1725 году это формирование стало именоваться Медицинской канцелярией.

Для Петра 1 важным в этих реформах было то, что они проводились на западный манер. Правление государя отличалось стремлением реформировать структуру государства именно в этом направлении. Большинство объединений вводились не потому, что они считались необходимыми элементами. Основной причиной нововведений было стремление перекопировать черты управления западных стран.

Примером служит полное соответствие трех денежных структур (Штатс-конторы, Камер и Ревизион-коллегии) шведским аналогичным консолидациям. Большинство объединений просуществовали долго, несмотря на такое положение. Коллегии были упразднены только в результате реформ Екатерины 2 и Александра 1.

Деятельность и значение

Сенат назначал коллегиальных руководителей (вице-президентов). Для выбора президента консолидации требовалось мнение императора.

Помимо упомянутых должностей, в структуру совета входили:

- советники — 4;

- заседатели (асессоры) — 4;

- канцелярский актуариус для составления актов и учета;

- секретарь;

- переводчик;

- регистратор;

- подьячие.

Президент представлял главную персону в собрании, но не выносил постановлений без согласия коллегиальных членов. Вице-президент выполнял обязанности главы, если тот отсутствовал, в остальное время помогал президенту в повседневной работе. Собрания объединения проходили каждый день с перерывом на праздники и воскресенья. Начиналась работа в 6 или 8 часов утра, в зависимости от сезона, и продолжалась на протяжении 5 часов.

Материалы дела в канцелярии подготавливались к обсуждению. Оттуда поступали в коллегиальное общее присутствие, где подвергались критическим замечаниям или принимались голосованием. Решения, которые отклонялись коллегиальным большинством, поступали на рассмотрение в Сенат. Этот высший орган был единственным, кому подчинялась любая консолидация.

При каждом объединении работал прокурор, который координировал правильность решений и сроки вынесения вердиктов по поступающим делам. В его обязанности входил контроль исполнения коллегиальных указов самим управленческим формированием и подчиненными структурами. Не последняя роль отводилась секретарю, который отвечал за делопроизводство, подготовку бумаг к обсуждению. Референт вел учет справочной работы, оформлял решения в положенном виде, вел записи-таблицы об исполнении дел, хранил печать органа.

Полное формирование системы завершило процесс централизации камер государственного аппарата. Новый департамент отличался от старой приказной структуры строгим распределением ведомственного подчинения и общими нормативами деятельности в соответствии с генеральным регламентом. Создание коллегиального управления нанесло сильный удар по мошеннической системе местничества, которая перестала существовать в 1682 году.

Военная и Адмиралтейская коллегия

Приказ о формировании Военной консолидации Петр 1 подписал в 1719 году, но началом ее деятельности считается 1720-й. В общий состав ведомства входили 454 солдата. Всего собрание насчитывало 530 лиц, приписанных к капитулу. Несколько десятков мест (около 80) постоянно были свободными, так как в стране не хватало профессиональных офицерских кадров.

Военное ведомство делилось на три подразделения:

- Армейское — регулировало существование сухопутных войск.

- Артиллерийское — занималось делами огнестрельных орудий и стрелковых военнослужащих.

- Гарнизонное — регулировало караульные и гарнизонные части.

Лицами, кто возглавлял коллегию при Петре 1, были Репин А. И. и Меньшиков А. Д. Ведомство перестало существовать после указа государя и передало обязанности соответствующему Министерству.

Адмиралтейство сформировалось для управления гражданским и военным флотом. С начала работы им командовал Апраксин Ф. А. Ведомство контролировало верфи, корабельную артиллерию, решало проблемы военнослужащих. Объединение занималось провиантом, казначейством, вопросами обмундирования, закупкой и поставкой материалов. Впоследствии перешло под управление Морского Министерства.

Иностранное и Вотчинное объединения

Объединение иностранных дел преобразовывалось из Посольского приказа. Во все время функционирования им правил Головки Г. И. Коллегия представляла собой прототип Министерства иностранных дел и решала вопросы сотрудничества с другими странами.

Иностранное ведомство переформировалось из Поместного приказа и решало земельные вопросы. Служба регистрировала владения и поместья, движение собственности от одного хозяина к другому, выдавала государственные площади в пользование. Отдел занимался конфискацией наделов и другими спорными вопросами. До 1727 года служба располагалась в Москве, но затем переместилась в Санкт-Петербург.

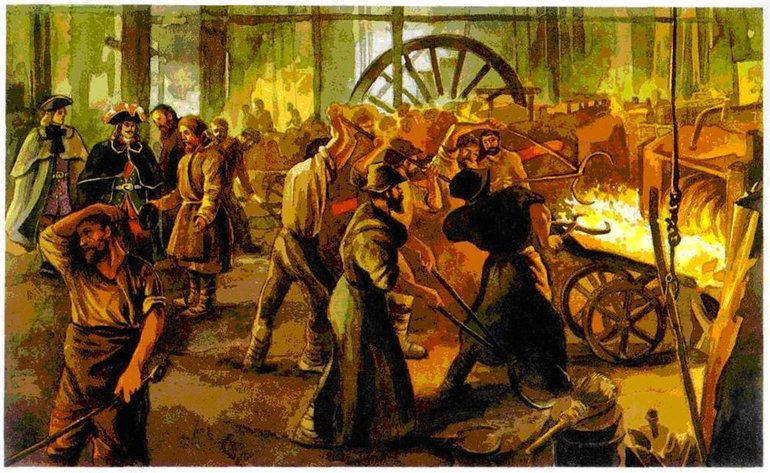

Берг и Мануфактур-капитул

Берг-коллегия стала самостоятельной структурой для контроля работы горно-рудной и тяжелой промышленности. Ее рабочие центры находились в Сибирском и Уральском регионе. При Петре 1 ведомством управлял Брюс Я. В. Коллегия совмещала свою деятельность с работой Мануфактур-объединения, поэтому Брюс был назначен руководителем обеих структур. Деятельность направлялась на расширение тяжелой отрасли и увеличение количества заводов.

Мануфактур-объединение создавалось для строительства тканных и текстильных фабрик — основных структурных элементов легкой промышленности. В 1722-м коллегия ликвидировалась, а восстановление произошло только в 1742 году. Аналогичная остановка деятельности случилась в 1779—1796 году. Приказ о ликвидации был подписан в 1806-м.

Коммерц и Камер-собрание

Вначале Коммерц-объединением руководил Апраксин, но затем в руководителях значился Толстой П. А. Следующим был Бутурлин И. Ф. Ведомство решало вопросы, которые возникали в процессе торговых операций. В 1731 году система приняла на себя обязанности Берга, Главного магистрата и Мануфактур-коллегии. Екатерина подписала указ об упразднении службы, но после ее смерти Павел 1 продлил работу объединения до 1804 года.

Камер-служба являлась любимой структурой Петра, так как она решала вопросы, связанные со взиманием налогов. На протяжении всего существования объединение возглавлял Голицин Д. М., затем Кошелев. Последним руководителем был Плещеев А. Л. В 1785 году службу прикрыли, но из-за многочисленных откупов ее вновь открыли в 1797 году.

Штатс и Ревизион служба

Штатс-контора выполняла контроль государственных расходов. Структура организации была скопирована со шведской модели и полностью ее повторяла. Она перешла под управление Сената в 1723 году. Самостоятельность организации возвратила Анна Иоановна в 1730 году. Ликвидировала службу Екатерина 2.

Ревизион-ведомство занималось координацией финансовых потоков в государстве. Управлял работой службы Долгоруков Я. Ф. В последующие годы коллегия перешла под руководство Сената (1723−1725). После возвращения самостоятельного статуса руководил отделением Бибиков И. И. Службу ликвидировала Екатерина 2.

Юстиц-контора и Главный магистрат

Главный магистрат формировался в качестве единого объединения для координирования городских управлений отдельных городов. Помимо этого, служба утверждала судебные вердикты гражданского и уголовного характера и контролировала налоговые сборы в населенных пунктах. Президентом ведомства был Трубецкой Ю. Ю., затем служил Долгоруков А. Г. После смерти царя магистрат переименовался в Ратушу. Он прекратил существование в 1795 году.

одно из центральных управлений в московском государстве XVI и XVII вв., возникшее, вероятно, в первой половине XVI в. В памятниках второй половины XVI в. и начала XVII в. оно носит название Поместной избы. П. приказ существовал и в XVIII в., пока не пала окончательно московская система военно-служилого строя на поместно-вотчинном основании, и он был поглощен вотчиной коллегией. Это был главнейший после Разрядного приказ в московском государстве, ведавший, за некоторыми исключениями, все служилое землевладение в моск. государстве, поместное и вотчинное, и притом не только раздачу и справку поместий и вотчин, но и составление писцовых и переписных книг. Круг ведомства П. приказа был только отчасти определен законодательством (XVI и XVII главы Уложения царя Алексея и новоуказные статьи; законодательство о поместьях и вотчинах до Уложения занесено в так называемую указную книгу П. приказа, изданную, с комментарием, В. И. Сторожевым, в 1889 г.). Делопроизводство П. приказа дошло до нас в огромном числе столбцов и книг, почти совершенно не описанных и не изученных; большая часть этого материала сосредоточена в Московском архиве министерства юстиции. О юридической природе П. приказа в литературе до сих пор ведутся споры, которые не приводят к надежным результатам, потому что недостаточно опираются на документы. Только в самое последнее время сделаны были попытки систематического изучения столбцов П. приказа: первая — по Вологодскому у. вообще, вторая — по Ростовскому у. в применении к одной только фамилии Савельевых. Специальной литературы по истории П. приказа не существует; отрывочные сведения о нем см. в работах П. И. Иванова, Н. В. Калачова, С. В. Рождественского, К. А. Неволина, В. Н. Сторожева и др.

ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ, один из центр, гос. органов России сер. 16 - нач. 18 вв. Образовался в сер. 50-х гг. 16 в. в связи с воен. и земельными реформами в результате выделения круга дел, исполнявшихся ранее в ведомствах казначеев, Большого и областных дворцов. Первоначально наз. Поместной избой. Функции П. п. распространялись на центр. и юж. уезды с развитым частнофеод. землевладением. П. п. наделял служилых людей поместьями (по окладам, установленным в Разрядном приказе), ведал фондом "пустых" поместных земель, регистрировал и контролировал все изменения в сфере феод. землевладения (поместного, светского и церковного вотчинного); проводил общие и частные описания земель и переписи населения, в связи с чем ведал в 17 в. сыском беглых крестьян; играл роль центр. суд. инстанции по земельным делам. В нач. 18 в. П. п. занимался также сбором даточных людей в армию и на строит. работы по всей территории страны. Окончательно упразднён в 1720. Коллегия П. п. возглавлялась обычно думным чином (чаще боярином или окольничим) и состояла из 4-5 человек. Структурно делился на столы и по-вытья (по терр. признаку). Архив П. п. (писцовые и переписные книги, столбцы и др. документация в основном с 1626) хранится в ЦГАДА.

Лит.: Леонтьев А. К., Образование приказной системы управления в Русском государстве, М., 1961; Чернов А. В., К истории Поместного приказа, "Труды Московского Государственного историко-архивного ин-та", т. 9, М., 1957.

В. Д. Назаров.

Поместный приказ — одно из центральных управлений в московском государстве XVI и XVII вв., возникшее, вероятно, в первой половине XVI в. В памятниках второй половины XVI в. и начала XVII в. оно носит название Поместной избы. П. приказ существовал и в XVIII в., пока не пала окончательно московская система военно-служилого строя на поместно-вотчинном основании, и он был поглощен вотчиной коллегией. Это был главнейший после Разрядного приказ в московском государстве, ведавший, за некоторыми исключениями, все служилое землевладение в моск. государстве, поместное и вотчинное, и притом не только раздачу и справку поместий и вотчин, но и составление писцовых и переписных книг. Круг ведомства П. приказа был только отчасти определен законодательством (XVI и XVII главы Уложения царя Алексея и новоуказные статьи; законодательство о поместьях и вотчинах до Уложения занесено в так называемую указную книгу П. приказа, изданную, с комментарием, В. И. Сторожевым, в 1889 г.). Делопроизводство П. приказа дошло до нас в огромном числе столбцов и книг, почти совершенно не описанных и не изученных; большая часть этого материала сосредоточена в Московском архиве министерства юстиции. О юридической природе П. приказа в литературе до сих пор ведутся споры, которые не приводят к надежным результатам, потому что недостаточно опираются на документы. Только в самое последнее время сделаны были попытки систематического изучения столбцов П. приказа: первая — по Вологодскому у. вообще, вторая — по Ростовскому у. в применении к одной только фамилии Савельевых. Специальной литературы по истории П. приказа не существует; отрывочные сведения о нем см. в работах П. И. Иванова, Н. В. Калачова, С. В. Рождественского, К. А. Неволина, В. Н. Сторожева и др. В. Ст.

центр. правительств. учреждение России 16 - нач. 18 вв., ведавшее вопросами феод. землевладения. Возникновение П. п. связано с формированием и развитием поместной системы. Оформился как учреждение в сер. 16 в. Первоначально наз. Поместная изба, позднее - Поместный приказ. П. п. был тесно связан с Разрядным приказом, т. к. оформлял отводы земель служилым людям в соответствии с установленным Разрядом объемом их поместных окладов. В компетенцию П. п. входила и регистрация всех изменений как в поместном, так и в вотчинном землевладении. Приказ имел также функции судебного учреждения по земельным делам. Сферой деятельности П. п. были центральные уезды гос-ва (к кон. 17 в. их насчитывалось 95). Ведал проведением описаний земли и переписей населения на подведомственной ему терр., со 2-й пол. 17 в. - организацией сыска беглых крестьян. В нач. 18 в. круг дел П. п. значительно расширился: ему была поручена организация сбора даточных людей в армию и на строит. работы по всей терр. России. Но в 1710 в ведении П. п. была оставлена только Моск. губерния, а сам он подчинен моск. губернатору. В 1712 передан в ведение Сената, в 1718 - Юстиц-коллегии, в 1720 - ликвидирован. Структурно П. п. состоял из столов, к-рые разделялись на повытья. В основу структуры был положен терр. признак. Архив П. п. хранится в ЦГАДА (Москва.)

Лит.: Шумаков С. A., Экскурсы по истории Поместного приказа, "ЧОИДР", 1910, кн. 4, отд. 1; Чернов A.. В., К истории Поместного приказа, Тр. МГИАИ, т. 9, М., 1957.

С целью улучшения отраслевой координации в Российской империи были сформированы 12 коллегий при Петре 1. Органы управления сменили государственную систему приказов, подрастерявшую значимость в Петровскую эпоху. История отмечает, что коллегии просуществовали в России с 1717 до 1806 года, пока их не заменили отраслевые министерства.

Общее понятие

С 1711 года император решил создать центральное координационное правление в соответствии с западноевропейским прототипом. Петр 1 сознательно выбрал шведский коллегиальную систему. Этот же порядок рекомендовал ученый-теоретик Лейбниц.

Государь сделал два шага для достижения цели:

- отправил за рубеж людей для ознакомления с бюрократической практикой управления и канцелярией;

- из-за границы пригласил специалистов в этой области для развития коллегиального регламента на местах.

Иностранные знатоки при всей значимости никогда не занимали руководящих постов. Высшим назначением для них была должность вице-президента. Правителями объявлялись представители русского народа. За этим император следил лично.

Причины реформ

В 1717—1719 годах ликвидировались устаревшие государственные органы управления. Вместо них пришли новые организационные структуры, подходящие для петровской обновленной России. Создание Сената в 1711 году стало основой для формирования структуры отраслевого координирования. Устаревшие приказы часто повторялись и выполняли аналогичные функции, что приводило к путанице. Некоторые вопросы хозяйствования совсем не попадали под действие порядка и не охватывались приказной системой.

По мнению царя, такие учреждения должны были служить заменой неповоротливому приказному порядку и усовершенствовать принципы регулирования путем:

- подразделения ведомств в соответствии с отраслями экономики, обороны и другими направлениями;

- решения дел в совещательном порядке.

Периодом создания коллегиальной системы управления при Петре 1 считается 1717 год. Смена приказного строя в границах целого государства оказалась кропотливым делом. Приказы постепенно подчинялись коллегиям или поглощались ими.

Эволюция структуры

В первые годы изменений была создана Торговая коллегия при содействии иностранцев. Из Швеции и Германии присылались опытные деятели юриспруденции и чиновники для реформаторской работы.

Коллегии при Петре 1 и их функции:

- Военная коллегия управляла сухопутными войсками, работала в период с 1719—1802 год.

- Адмиралтейская — координировала деятельность флота (1717−1827).

- Иностранных (чужестранных) дел — ведала контактами с другими странами (1718−1831).

- Берг-магистратура была главной в тяжелом производстве (1719−1806).

- Мануфактурный синод заведовал легкой промышленностью (1719−1806).

- Юстиц-орган был генеральным регулировщиков в области судопроизводства (1718−1781).

- Коммерц —управляла торговыми делами (1719−1804).

- Камер- коллегия соотносила государственные налоги и доходы (1718−1800).

- Штатс-контора учитывала расходы в масштабах государства (1717−1781).

- Ревизионное собрание осуществляло контроль состояния финансов (1717−1787).

- Вотчинная — управляла решением вопросов в области земельного законодательства (1721−1785).

- Главный магистрат осуществлял регулирование общественного устройства городов (1720−1795).

Работу коллегий контролировал Генеральный регламент, который Петр 1 утвердил 28 февраля 1720 года. Впоследствии формирование утратило свое значение после составления Свода законов России. Генеральный регламент являлся уставом, в соответствии с которым коллегии и все принадлежащие к ним конторы и канцелярии вершили дела. Областью действия считались внутренние земские учреждения империи и организации ближнего и дальнего зарубежья.

Регламент осуществлял системное делопроизводство, которое впоследствии получило определение коллежского в соответствии с наименованием отраслевых подразделений — коллегий. Петр 1 уделял внимание совещательному принятию вопросов на общих собраниях.

Недостатки в системе

Грандиозный замысел императора не был претворен в жизнь в полной мере. Четкого разграничения обязанностей и выдачи плана каждому служащему не произошло. Коллеги подменяли один другого при необходимости, по аналогии с когда-то действующими приказами. Например, Мануфактура, Берг и Коммерц-отделения выполняли похожие обязанности.

Коллегиальная система разрабатывалась без учета того, что в структуре осталось неподконтрольным просвещение, почта, медицина, полиция. Постепенно консолидация наполнялась новыми подразделами и стала приобретать законченную структуру. Например, аптекарский приказ, существовавший в Петербурге (новой столице) с 1722 года, реформировался в Медицинскую коллегию. В 1725 году это формирование стало именоваться Медицинской канцелярией.

Для Петра 1 важным в этих реформах было то, что они проводились на западный манер. Правление государя отличалось стремлением реформировать структуру государства именно в этом направлении. Большинство объединений вводились не потому, что они считались необходимыми элементами. Основной причиной нововведений было стремление перекопировать черты управления западных стран.

Примером служит полное соответствие трех денежных структур (Штатс-конторы, Камер и Ревизион-коллегии) шведским аналогичным консолидациям. Большинство объединений просуществовали долго, несмотря на такое положение. Коллегии были упразднены только в результате реформ Екатерины 2 и Александра 1.

Деятельность и значение

Сенат назначал коллегиальных руководителей (вице-президентов). Для выбора президента консолидации требовалось мнение императора.

Помимо упомянутых должностей, в структуру совета входили:

- советники — 4;

- заседатели (асессоры) — 4;

- канцелярский актуариус для составления актов и учета;

- секретарь;

- переводчик;

- регистратор;

- подьячие.

Президент представлял главную персону в собрании, но не выносил постановлений без согласия коллегиальных членов. Вице-президент выполнял обязанности главы, если тот отсутствовал, в остальное время помогал президенту в повседневной работе. Собрания объединения проходили каждый день с перерывом на праздники и воскресенья. Начиналась работа в 6 или 8 часов утра, в зависимости от сезона, и продолжалась на протяжении 5 часов.

Материалы дела в канцелярии подготавливались к обсуждению. Оттуда поступали в коллегиальное общее присутствие, где подвергались критическим замечаниям или принимались голосованием. Решения, которые отклонялись коллегиальным большинством, поступали на рассмотрение в Сенат. Этот высший орган был единственным, кому подчинялась любая консолидация.

При каждом объединении работал прокурор, который координировал правильность решений и сроки вынесения вердиктов по поступающим делам. В его обязанности входил контроль исполнения коллегиальных указов самим управленческим формированием и подчиненными структурами. Не последняя роль отводилась секретарю, который отвечал за делопроизводство, подготовку бумаг к обсуждению. Референт вел учет справочной работы, оформлял решения в положенном виде, вел записи-таблицы об исполнении дел, хранил печать органа.

Полное формирование системы завершило процесс централизации камер государственного аппарата. Новый департамент отличался от старой приказной структуры строгим распределением ведомственного подчинения и общими нормативами деятельности в соответствии с генеральным регламентом. Создание коллегиального управления нанесло сильный удар по мошеннической системе местничества, которая перестала существовать в 1682 году.

Военная и Адмиралтейская коллегия

Приказ о формировании Военной консолидации Петр 1 подписал в 1719 году, но началом ее деятельности считается 1720-й. В общий состав ведомства входили 454 солдата. Всего собрание насчитывало 530 лиц, приписанных к капитулу. Несколько десятков мест (около 80) постоянно были свободными, так как в стране не хватало профессиональных офицерских кадров.

Военное ведомство делилось на три подразделения:

Лицами, кто возглавлял коллегию при Петре 1, были Репин А. И. и Меньшиков А. Д. Ведомство перестало существовать после указа государя и передало обязанности соответствующему Министерству.

Адмиралтейство сформировалось для управления гражданским и военным флотом. С начала работы им командовал Апраксин Ф. А. Ведомство контролировало верфи, корабельную артиллерию, решало проблемы военнослужащих. Объединение занималось провиантом, казначейством, вопросами обмундирования, закупкой и поставкой материалов. Впоследствии перешло под управление Морского Министерства.

Иностранное и Вотчинное объединения

Объединение иностранных дел преобразовывалось из Посольского приказа. Во все время функционирования им правил Головки Г. И. Коллегия представляла собой прототип Министерства иностранных дел и решала вопросы сотрудничества с другими странами.

Иностранное ведомство переформировалось из Поместного приказа и решало земельные вопросы. Служба регистрировала владения и поместья, движение собственности от одного хозяина к другому, выдавала государственные площади в пользование. Отдел занимался конфискацией наделов и другими спорными вопросами. До 1727 года служба располагалась в Москве, но затем переместилась в Санкт-Петербург.

Берг и Мануфактур-капитул

Берг-коллегия стала самостоятельной структурой для контроля работы горно-рудной и тяжелой промышленности. Ее рабочие центры находились в Сибирском и Уральском регионе. При Петре 1 ведомством управлял Брюс Я. В. Коллегия совмещала свою деятельность с работой Мануфактур-объединения, поэтому Брюс был назначен руководителем обеих структур. Деятельность направлялась на расширение тяжелой отрасли и увеличение количества заводов.

Мануфактур-объединение создавалось для строительства тканных и текстильных фабрик — основных структурных элементов легкой промышленности. В 1722-м коллегия ликвидировалась, а восстановление произошло только в 1742 году. Аналогичная остановка деятельности случилась в 1779—1796 году. Приказ о ликвидации был подписан в 1806-м.

Коммерц и Камер-собрание

Вначале Коммерц-объединением руководил Апраксин, но затем в руководителях значился Толстой П. А. Следующим был Бутурлин И. Ф. Ведомство решало вопросы, которые возникали в процессе торговых операций. В 1731 году система приняла на себя обязанности Берга, Главного магистрата и Мануфактур-коллегии. Екатерина подписала указ об упразднении службы, но после ее смерти Павел 1 продлил работу объединения до 1804 года.

Камер-служба являлась любимой структурой Петра, так как она решала вопросы, связанные со взиманием налогов. На протяжении всего существования объединение возглавлял Голицин Д. М., затем Кошелев. Последним руководителем был Плещеев А. Л. В 1785 году службу прикрыли, но из-за многочисленных откупов ее вновь открыли в 1797 году.

Штатс и Ревизион служба

Штатс-контора выполняла контроль государственных расходов. Структура организации была скопирована со шведской модели и полностью ее повторяла. Она перешла под управление Сената в 1723 году. Самостоятельность организации возвратила Анна Иоановна в 1730 году. Ликвидировала службу Екатерина 2.

Ревизион-ведомство занималось координацией финансовых потоков в государстве. Управлял работой службы Долгоруков Я. Ф. В последующие годы коллегия перешла под руководство Сената (1723−1725). После возвращения самостоятельного статуса руководил отделением Бибиков И. И. Службу ликвидировала Екатерина 2.

Юстиц-контора и Главный магистрат

Главный магистрат формировался в качестве единого объединения для координирования городских управлений отдельных городов. Помимо этого, служба утверждала судебные вердикты гражданского и уголовного характера и контролировала налоговые сборы в населенных пунктах. Президентом ведомства был Трубецкой Ю. Ю., затем служил Долгоруков А. Г. После смерти царя магистрат переименовался в Ратушу. Он прекратил существование в 1795 году.

Всемирная история Танковое сражение под Прохоровкой (12 июля 1943) - участники, ход событий и итоги битвы

Читайте также:

- Заявление на получение бизнес карты россельхозбанка

- Особенности национального протокола ближнего востока

- Для конституции как правового акта занимающего самостоятельное и особое место в правовой системе со

- Как заключить договор с контрагентом

- Договор на установку кондиционеров между юридическими лицами