Тип телеметрического устройства протокол это

Обновлено: 28.06.2024

Настоящее руководство по эксплуатации, является основным эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантированные предприятием - изготовителем технические характеристики и параметры Устройства сопряжения индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии.

В базе данных АИСТ содержится свыше 85 тысяч технических паспортов. При нынешнем темпе размещения в Яндекс.Дзен этого хватит на 170 лет..

РЭ 3435-009-51996521-2010

ТУ 3435-009-51996521-2010

Содержание

1 Назначение

2 Комплект поставки

3 Технические характеристики и условия эксплуатации

4 Устройство и принцип работы

5 Указание мер безопасности

6 Подготовка и порядок работы

7 Размещение и монтаж

8 Маркировка

9 Свидетельство о приемке

10 Гарантийные обязательства

11 Упаковка, хранение и транспортировка

12 Форма заказа

13 Сведения о рекламациях

14 Копия сертификата соответствия (смотреть в приложении)

Введение

Внимание! Не приступайте к работе с устройством сопряжения индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии, не изучив содержание руководства по эксплуатации.

Схемное решение и программное обеспечение являются собственностью предприятия - изготовителя и не подлежат тиражированию и копированию.

В связи с постоянным совершенствованием устройства, в конструкцию и программу могут быть внесены изменения, не ухудшающие характеристики, заявленные в настоящем руководстве по эксплуатации.

По вопросам качества Устройства, а также с предложениями по его совершенствованию следует обращаться по адресу:

1. Назначение

1.1 Устройство сопряжения индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии входит в состав средств контроля эффективности электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии и используется для осуществления оперативного мониторинга коррозионных процессов.

1.2 Устройство предназначено для обслуживания индикатора коррозионных процессов (в дальнейшем ИКП) изготавливаемого по ТУ 3434-007-51996521-2009. Устройство позволяет реализовать дистанционный контроль скорости и глубины коррозии защищаемых подземных металлических сооружений.

1.3 Устройство осуществляет:

- сканирование состояния не менее 8 элементов индикации ИКП;

- фиксацию информации во внутренней энергонезависимой памяти ИКП о текущем состоянии элементов индикации;

- расчет общей глубины и скорости коррозии;

- обмен информацией с системой телеметрии по спецификации интерфейса RS-485 в соответствии с протоколом ModBus ASCII или ModBus RTU (задается при конфигурировании).

2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Устройство сопряжения ИКП с системой телеметрии 1шт;

- Руководство по эксплуатации 1экз;

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

- Для исполнения УС ИКП СТ.

- Для исполнения УС ИКП СТ-Р.

- Для версии ПО не ниже 12.04.11.

4. Устройство и принцип работы

4.1 Конструктивно Устройство выполнено в виде единого блока. На левой торцевой поверхности корпуса располагается разъем для соединения с ИКП. На правой - проводники для подключения Устройства к корпусу металлического сооружения и для соединения с системой телеметрии, через которые осуществляются электропитание Устройства и информационный обмен по интерфейсу RS-485.

В корпусе размещена печатная плата с расположенными на ней электронными компонентами. Работа Устройства осуществляется под управлением микроконтроллера по специальной программе.

4.2 Включается Устройство автоматически, при поступлении напряжения электропитания от внешнего источника. По включению Устройство сканирует состояние элементов индикации ИКП и переходит в режим ожидания запроса от системы телеметрии.

5. Указание мер безопасности

5.2 К выполнению работ по эксплуатации Устройства допускаются лица, ознакомленные с эксплуатационной документацией на ИКП и данное Устройство, прошедшие специальное обучение по применению средств защиты подземных металлических сооружений от коррозии и инструктаж по технике безопасности.

6. Подготовка и порядок работы

6.1.1 Конфигурирование Устройства обеспечивает корректное взаимодействие нескольких устройств в сети RS-485. Устройству присваивают адрес в диапазоне с 1 по 247 и скорость обмена, бит/сек, из перечня: 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 57600.

6.1.2 Назначение адреса и скорости обмена возможно только в режиме конфигурирования. Параметры конфигурации задаются по интерфейсу RS-485 с использованием функций, указанных в п. р. э. 6.3.3.1, 6.3.3.2 и 6.3.3.14.

6.1.3 Устройство автоматически переходит в режим конфигурирования по включению электропитания, при подключении специализированного разъёма-ключа № П12-18 вместо индикатора коррозионных процессов. Параметры Устройства в режиме конфигурирования - сетевой адрес 255, скорость 9600 бит/сек, режим обмена данными — ASCII программируются на предприятии-изготовителе и не доступны для изменения пользователем.

6.1.3 Задаваемые пользователем параметры конфигурации активируются после отключения разъёма-ключа № П12-18 и перезагрузки Устройства (отключение электропитания на период не менее 10 сек).

6.2.1 Схема подключения цепей к входам и выходам Устройства приведена на рис.1.

6.3 Информационный обмен. Версия ВИО 12.09.21.

6.3.1 При организации информационного обмена между системой телеметрии и Устройством система телеметрии выступает в роли мастера (ведущего), Устройство - в качестве подчиненного (ведомого), в соответствии с протоколом ModBus ASCII или ModBus RTU.

Устройство поддерживает набор функций с кодами от 22 (16Н) до 48 (30Н). Некоторые функции предназначены для программирования и проверки Устройства на предприятии-изготовителе, другие -пользовательские. Описание пользовательских функций приведено ниже.

Если в течение 1 сек. после передачи запроса мастер не получает ответ от подчиненного, это означает, что связь между системой телеметрии и Устройством по той или иной причине отсутствует.

На предприятии-изготовителе Устройство конфигурируется с адресом 255 и скоростью обмена 9600 бод. V*

6.3.2 Устройство имеет следующие назначения битов в посылке.

В режиме ASCII: 1 старт-бит; 7 бит данных; 1 бит паритета -всегда 0 (Space); 1 стоп-бит.

В режиме RTU: 1 старт-бит; 8 бит данных; бит паритета отсутствует; 1 стоп-бит.

Контрольная сумма LRC представляет собой байт и рассчитывается по следующему алгоритму.

Контрольная сумма размещается в виде двух символов перед конечными CRLF.

Пример запроса ведущего и ответа Устройства в режиме обмена данными ASCII (функция CGETCONFIG):

Запрос: 3A 46 46 31 45 45 33 0D 0A :FF1EE3..

Ответ: 3A 46 46 31 45 46 46 32 35 38 30 33 46 0D 0A :FF1EFF25803F..

Контрольная сумма CRC рассчитывается по следующему алгоритму.

Запрос: FF 1E C0 48

Ответ: FF 1E FF 25 80 1D 3C

Работа обеспечивается поддержкой Устройством нижеследующих функций. Описание содержания пакета имеет две формы: верхняя - для режима ASCII, нижняя - для RTU.

6.3.3.1 Функция CSETBAUDRATE = 18H устанавливает скорость обмена по последовательному каналу. Скорость обмена устанавливается в режиме конфигурирования (п. 6.1). Поддерживаемые скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 и 57600 бод. Мастер передает

они отличаются друг от друга прежде всего физической природой переносчика информации. В проводной телеметрии эту роль выполняет поток электронов, в радиотелеметрии — радиоволны, в гидротелеметрии — ультразвуковые колебания, распространяющиеся в воде.

Электрокардиограмму, гониограмму, динамограмму, электромиограмму и другие показатели жизнедеятельности организма спортсмена легче всего записать по проводам. Достоинство проводной телеметрии состоит в ее простоте и высокой помехоустойчивости. Основной недостаток — ограниченная подвижность спортсмена, трудность использования проводных телеметрических систем в борьбе, боксе, спортивных играх и других 'видах спорта, где спортсмен много и активно перемещается.

Радиотелеметрия является отраслью радиотехники, разрабатывающей методы автоматической передачи по радио информации о результатах измерений. Применение радиотелеметрии в спорте позволяет исследовать спортсменов в естественных условиях тренировок и соревнований, при свободном перемещении по стадиону или спортивной площадке.

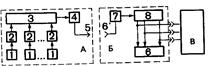

Совокупность технических средств для передачи результатов измерения по радио называется радиотелеметрической системой. Она состоит из передающего и приемного устройств (рис. 54). Передающее устройство включает в себя: датчики информации с усилителями или преобразователями измеряемых величин в электрический сигнал, блок уплотнения радиоканала, радиопередатчик и передающую антенну. В состав приемного устройства входит приемная антенна, радиоприемник и блок разделения канала.

Рис. 54

Структурная схема многоканальной радиотелеметрической системы:

А — передающее устройство 1 — датчики, 2 — усилители, 3 — блок уплотнения радиоканала,

4 — радиопередатчик, 5 — передающая антенна, Б — приемное устройство 6 — приемная антенна,

7 — радиоприемник, 8 — блок разделения каналов, 8 — вычислительное устройство

Качество применяемых в спорте радиотелеметрических систем оценивается их техническими характеристиками. С точки зрения тренера, важнейшими из них являются: число и перечень регистрируемых сигналов, дальность действия, вес размещаемого на спортсмене передающего устройства, время непрерывной работы без замены источников питания, точность передачи информации и возможность беспоисковой и бесподстроечной связи спортсмена с тренером и регистрирующей аппаратурой.

Под дальностью действия радиотелеметрической системы понимают наибольшее расстояние между приемником и передатчиком при условии сохранения требуемой точности информации. Дальность действия обычно тем выше, чем больше вес и габарита источника питания в передающем устройстве. Радиопередатчики предназначенные для спортивных залов (дальность действия до 30 м) весят 50—100 г; устройства, применяемые на стадионе (дальности действия до 150 м), — 100—500 г. Эти цифры верны для радиотелеметрических систем средней точности, в которых относительна приведенная погрешность передачи информации близка к 5%.

Точность радиотелеметрической систем! можно оценить как прямо (по величине погрешности измерения), так косвенно (по ширине полосы пропускания каждого канала и по величине динамического диапазона).

Полоса пропускания системы определяется по амплитудно-частотной характеристике. Всякий электрический сигнал частотный состав которого укладывается в полосу пропускания канала связи, будет передан по этому каналу без искажений. Например электрокардиограмма содержит в своем составе частоты от 0,2 Д 100 Гц и, следовательно, может быть с удовлетворительной точность! записана телеметрической системой с полосой пропускания 0,2—100 Гц.

Динамический диапазон системы показывает, во сколько раз уровень измеряемого сигнала на выходе канала связи превышает уровень помехи. Обычно динамический диапазон измеряют в децибеллах (дб): 1 дб = 20 log , где log — знак десятичного логарифма, Ас — предельно возможная амплитуда полезного сигнала, Ап — амплитуда помехи. Если, к примеру, полезный сигнал в 100 раз больше помехи ( = 100), то log = log100 = 2 и динамический диапазон системы равен 40 дб.

Организация радиотелеметрического исследования имеет свои особенности. Необходимое условие успеха радиотелеметрического исследования состоит в абсолютной, безусловной надежности радиотелеметрической системы. Она должна отлаживаться и тщательно проверяться до начала исследования. Исправление неполадок в процессе исследования, когда передающее устройство уже размещено на спортсмене, совершенно недопустимо: это редко приводит к ожидаемому результату и только дискредитирует радиотелеметрическую технику в глазах спортсмена. Если же радиотелеметрическая система работает надежно, процесс измерения изучаемых показателей по радио ничем существенным не отличается от измерения по проводам.

Работа радиостанций строго регламентирована. Контроль за распределением радиочастот и их использованием осуществляют Министерства связи СССР и союзных республик. Именно там и следует получать разрешение на проведение радиотелеметрических исследований.

И, наконец, последнее об организации радиотелеметрических исследований. Бытует еще мнение, будто спортсмен, выступающий в ответственных соревнованиях с радиотелеметрической системой, не может показать своего лучшего результата, а исследование функционального состояния и установление рекорда — несовместимые вещи. Эта точка зрения неверна. Современная радиотелеметрическая аппаратура не создает дискомфорта; чаще всего спортсмен просто забывает о ней. На первенстве страны 1969 г. по скоростному бегу на коньках на высокогорном катке Медео 6-кратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова победила на дистанции 3000 м, неся на себе радиотелеметрическую систему. Частота пульса у чемпионки на финише достигла 230 уд/мин.

В последние годы стала возможной регистрация показателей жизнедеятельности у человека, свободно плавающего под водой. Наиболее эффективным переносчиком информации в воде является звук. Звуковые волны различной частоты (от инфразвуковых до ультразвуковых) могут распространяться в воде на десятки, а при благоприятных условиях — на сотни километров.

Раздел телеметрии, занимающийся исследованием спортсменов в условиях подводного плавания, называется спортивной гидротелеметрией. Состав и структура гидротелеметрической системы ничем существенным не отличаются от состава и структуры радиотелеметрической системы. Различие состоит лишь в том, что для передачи сигналов в воде вместо радиопередатчика и радиоприемника используются гидроизлучатель и приемник механических колебаний ультразвукового диапазона частот.

Телеметрия - область техники, предметом которой является разработка технических средств приёма информации для контроля за состоянием объектов на расстоянии. Однако интеграторы и разработчики телеметрии и телемеханики оперируют термином "Телеметрия", имея ввиду, системы, передающую данные в обе стороны, т.е. не только получающие информацию с объекта наблюдения, но и передающие команды управления на объект.

В качестве среды передачи данных используются как беспроводные (радио, GSM/GPRS, WLAN), так и проводные (телефонные, ISDN, xDSL, компьютерные) сети (электрические или оптические). Для передачи данных в системах телеметрии могут использоваться протоколы RS-232, RS-485, TCP/IP, Ethernet.

Системы беспроводной передачи данных широко применяются в телеметрических устройствах [5]. Это обусловлено простотой инсталляции и высокой надежностью радиочастотных систем передачи данных. Во многих практических случаях подвести проводные линии связи к объекту наблюдения либо чрезвычайно затруднено, либо невозможно физически [6].

В промышленных телеметрических системах находят применения практически все стандарты беспроводной передачи данных (табл. А.1). Ключевые факторы, определяющие выбор того или иного беспроводного решения:

Расстояние передачи данных и характеристики пространства

Скорость передачи информации

Требование совместимости с существующими стандартами

Количество работающих устройств в сети

Телеметрические GSM/GPS-модемы позволяют не только отслеживать перемещение каких-либо ценных объектов по всему миру, но и получать в реальном времени данные о текущем состоянии тех или параметров мобильного объекта. При этом они могут следить за такими параметрами, как температура, уровень заряда аккумуляторов, уровень влажности, текущее состояние и т. п. Эта функциональность сослужит хорошую службу заказчикам из любой отрасли, которым необходимо следить за технологическими процессами и оптимизировать их, совершенствовать управление материальными ресурсами и сокращать потери.

Пример: Благодаря современным системам GPRS телеметрии установленным на велосипеды некоторых гонщиков, фанаты Тур де Франс смогли воочию через ТВ и Интернет отслеживать физическое состояние кумиров: актуальный сердечный ритм и расход энергии.

Современные GSM-модемы имеют расширенный набор интерфейсов, что позволяет стыковать их с большим количеством промышленного оборудования. GSM-модемы используются для получения информации о работе заправочных станций, газораспределительных установок, состоянии систем питания базовых станции сотовых операторов и множества другого оборудования.

Технология Bluetooth широко используется в индустриальных применениях в качестве заменителя кабельного соединения RS-232. Простота внедрения, высокая помехозащищенность канала связи и большая скорость передачи данных, делают Bluetooth-решения крайне привлекательными для получения телеметрической информации от промышленного оборудования.

Технология ZigBee прекрасно подходит для сбора информации с большого числа беспроводных датчиков, в том числе и с батарейным питанием. С помощью маломощных ZigBee-модулей становится возможным создание сети сбора информации с сотен датчиков, объединенных в единую сеть и обладающих способностью передавать информацию по цепочке. ZigBee трансиверы Texas Instruments используются отечественными производителями для построения систем промышленной автоматики.

Пример: На базе ZigBee-модулей XBee компании MaxStream в США реализована система контроля уровня воды в высокогорных озерах.

В тех случаях, когда необходимо передавать телеметрическую информацию между двумя точками на расстояние 10-100 метров идеально подходят микросхемы трансиверов, работающие в безлицензионных диапазонах 433, 868 и 2400 МГц. Использование этих продуктов позволяет построить систему телеметрии с минимальной стоимостью.

Пример: Беспроводная система, передающая значение усилия, с которым закручиваются гайки на конвейере, реализована на базе трансивера CC1021 (рассчитан на диапазоны 315, 433, 868 и 915 МГц). Применение этого трансивера позволило обеспечить высокую надежность передачи информации при работе в реальных индустриальных условиях.

При необходимости передавать большие объемы данных, например видеоинформацию, в системах телеметрии могут использоваться системы Wi-Fi и WiMax.

Системы подвижного мониторинга объектов позволяют контролировать перемещения любых движущихся объектов, как транспортных средств, так и людей. Главной задачей мониторинга является контроль в режиме реального времени местоположения объекта и маршрута его движения. Система мониторинга позволяет сохранять маршруты движения объекта, создавать отчеты о движении объекта, его скорости, простое, о техническом состоянии транспортного средства посредством аналогового подключения к датчикам автомобиля. Существует возможность создания маршрута движения и контроля его прохождения [2].

Рис. 1.1 Реализация системы подвижного мониторинга

Преимуществом использования системы мониторинга является не только возможность контролировать перемещение транспортного средства и его состояние, но и значительно оптимизировать расходы на его эксплуатацию, расходы по управлению автопарком в целом.

Мониторинг может использоваться и как противоугонная система, и как система поиска автомобиля в случае его угона.

Мониторинг частных лиц позволяет контролировать местонахождение детей, лиц пожилого возраста, а также сотрудников, имеющих разъездной характер работы. Эффективна система мониторинга подвижных объектов и для поиска домашних животных.

Контрольно-измерительные пункты (КИП) предназначены для контроля параметров электрохимической защиты (ЭХЗ) и обозначения трасс трубопроводов. Отсутствие гарантированного электропитания на стойке КИП предъявляет к устройству телеметрии необходимость при минимальном потреблении энергии производить измерения параметров необходимых для эксплуатации трубопровода и передачи данных обслуживающему персоналу. В основу разработки устройства, соответствующего предъявляемым требованиям, были положены результаты исследований в рамках НИОКР.

Рис. 1

Алгоритм работы сети построен как самоорганизующиеся локальная радиосеть, позволяющая получать телеметрию на всей контролируемой территории. Самоорганизующаяся сеть представляет собой большое количество оконечных устройств и ретрансляторов на контролируемой территории и одну или несколько точек доступа к внешним сетям (GPRS, RS-485) через шлюз. Для синхронизации работы сети ретрансляторы передают широковещательный сигнал на фиксированном канале. Элементы радиосети в пределах взаимной радиовидимости, используя разработанные алгоритмы, самостоятельно производят изменения настроек для включения в сеть. Основными критериями при этом, являются поиск вариантов наиболее короткого пути до шлюза, при приемлемых уровнях связи радиоканала.

Информационный пакет от конечного устройства, проходит по цепочке через все устройства, находящиеся на пути к шлюзу, что позволяет увеличить дальность действия сети, надежность и оперативность связи. Выходная мощность радиопередатчика каждого устройства составляет 25 мВт, что наряду с распределением нелицензируемого диапазона частот на 12 подканалов и временного разделения передачи данных между устройствами, позволило обеспечить стабильную связь при испытаниях на участке трубопровода длиной 42 километра. В случае выхода из строя одного из элементов радиосети, либо нарушения связи, происходит перенастройка сети в соответствии с разработанными алгоритмами. Устройство, потерявшее связь, ищет новую точку подключения с наилучшими параметрами, таким образом связь восстанавливается автоматически.

Для электропитания используется солнечная панель двух типоразмеров. Для электропитания ретранслятора используется солнечная панель 160х138 мм (рис 2), для оконечного устройства — 81х137 мм.

Рис. 2

Телеметрические данные содержат информацию о величине постоянного и переменного тока выносного электрода, суммарного и поляризационного потенциала трубопровода, состояние индикатора коррозии, обнаружение процессов наводораживания вследствие перезащиты, а также омеднения выносного электрода. Обнаружение процесса наводораживания выявляется по критерию перелома кривой Тафеля.

Блок телеметрии КИП (рис. 3) изготовлен во влагозащищенном корпусе, имеет небольшие габариты (160x80x55мм), что даёт возможность разместить его внутри большинства КИПов.

Рис. 3

Все измерительные каналы блока телеметрии КИП имеют гальваническую развязку между собой и могут гарантированно работать в условиях высоких электромагнитных помех, например: вблизи высоковольтных линий электропередач.

Телеметрии КИП способствует достижению цели осуществлять контроль и управление техническим состоянием системы ЭХЗ с учетом требований энергетической и экономической эффективности эксплуатации объектов магистрального трубопровода (МТ). В этой части автоматизация и интеллектуализация развиваемых процедур управления противокоррозионной защитой обеспечивает прямое сокращение затрат за счет:

- сокращения трудозатрат на периодические измерения и оптимизацию режимов работы СКЗ;

- уменьшения установленной мощности СКЗ;

- сокращения потребляемой электроэнергии;

- увеличения ресурса СКЗ и анодных заземлителей (АЗ);

- повышения долговечности и безаварийности работы трубопроводов за счет непрерывного коррозионного мониторинга оборудования по трассе МТ без участия обслуживающего персонала.

Учитывая успешное проведение испытания, возможно дальнейшее развитие технологии передачи телеметрических данных по протоколу LoRa о состоянии АЗ, протекторов и другого технологического оборудования МТ.

Читайте также: