Русско японская война завершилась подписанием договора где

Обновлено: 04.07.2024

Русско-японская война вошла в отечественную историю как одно из самых масштабных поражений. Героизм солдат не помог преодолеть последствия плохого управления и неготовности страны к масштабным военным действиям. Однако условия Портсмутского мирного договора были не так плохи, как можно было ожидать в условиях полного разгрома армии и флота.

VATNIKSTAN продолжает исследовать события 1904–1905 годов на Дальнем Востоке. Сегодня в фокусе внимания ход войны, роковые ошибки командования и другие причины поражений, а также роль Сергея Юльевича Витте в заключении мира.

Русско-японская война вспыхнула 27 января 1904 года и явилась результатом противоречий Японии и России на Дальнем Востоке. Война началась с осады крепости Порт-Артур, а продолжилась на полях Маньчжурии.

Несмотря на плачевную ситуацию на море войска в Порт-Артуре продолжали защищать стены крепости. Порт был блокирован с севера армией генерала Оку, тем самым Порт-Артур оказался недоступен основным силам русской армии. Таким образом армия Японии вела войну в южной Маньчжурии в двух направлениях: на юге против Порт-Артура, на севере — вдоль железнодорожного полотна южной ветки КВЖД.

В связи с тем, что войска на Дальнем Востоке ещё не были полностью укомплектованы, генерал Алексей Николаевич Куропаткин решил использовать против японцев оборонительную тактику. По плану командующего, перейти к наступлению следовало через несколько месяцев после начала войны. Японские генералы, наоборот, придерживались наступательной тактики.

Русские войска на марше

В июне 1904 года произошло сражение близ станции Вафангоу на Ляодунском полуострове, где японские силы нанесли поражение российским войскам, пробующим пробиться к осаждённому Порт-Артуру. Первое же крупное сражение произошло в августе, под городом Ляояном. Русские войска смогли отбить атаки японской армии, но Куропаткин, получив сведения о возможном отступлении, предпочел уйти на север. Итоги боя были ужасающими: 17 тысяч русских и 25 тысяч японских солдат убитыми. Решение отступать стало первым крупным просчётом генерала, но, к сожалению, не последним. Ошибка в том, что в результате боев японцы смогли овладеть портом Инкоу, который оставался единственным связующим звеном между русским штабом и Порт-Артуром.

Русские солдаты проходят Китайскую улицу города Ляоляна, август 1904 года Позиция Омского полка близ деревни Эрдагоу (сражение под Ляоляном)

Тем не менее героическая оборона Порт-Артура сдерживала японское наступление на север и давала шанс на решительное контрнаступление. Поэтому японцам было так важно овладеть крепостью. С этой целью армия генерала Ноги с августа по декабрь 1904 года предприняла несколько штурмов. Они не приводили к успеху, а количество потерь японской стороны создавало множество вопросов о целесообразности осады Порт-Артура. Но и силы русской армии иссякли. 2 января 1905 года командующий обороной крепости генерал Анатолий Михайлович Стессель принял решение о капитуляции. За необоснованную капитуляцию его в 1906 году приговорили к расстрелу, замененному на заключение. В итоге Стесселя помиловал Николай II . Действия генерала до сих пор вызывают множество догадок и споров среди историков, но, в любом случае, сдача крепости стала закономерной в череде промахов русского командования.

Генерал японской армии Марэсукэ Ноги

Судебный процесс над Стесселем довольно примечателен. Его противник, генерал Ноги, лично просил у императора Муцухито I разрешения сделать харакири. Генерал чувствовал вину, потому что из-за его приказов погибло множество солдат. Император же, наоборот, высоко ценил действия генерала и запретил самоубийство. А вот, что пишет Стессель императору Николаю II :

Комендант Порт-Артура Анатолий Михайлович Стессель

Капитуляция Порт-Артура позволила перебросить все силы японцев на север. Военные неудачи российской армии подорвали боевой дух солдат. Многие офицеры отмечали, что у войск не осталось сил и энергии. Тем временем наместник Алексеев был отстранен от руководства, полную власть получил Куропаткин. С большим трудом ему удалось упорядочить управление русскими войсками и подготовить план наступления.

Оборона Порт-Артура

Итогом подготовки стало самое масштабное и последнее сухопутное сражение в русско-японской войне. В феврале-марте под Мукденом столкнулись две противостоящие армии, число которых составляло более 500 тысяч солдат. Сражение продлилось три недели, а фронт растянулся более чем на 100 километров. Потери двух сторон были колоссальными, а преимущество постоянно переходило от одной стороны к другой. Куропаткин совершил очередную ошибку и отступил на север, несмотря на отсутствие у японцев явного преимущества. Россия опять потерпела поражение. Японская армия заняла позиции возле станции Сыпингай.

После поражения под Мукденом Куропаткина сместили с поста главнокомандующего, а вместо него назначили Николая Петровича Линевича. Однако новый командующий не стал ничего предпринимать, чтобы склонить чашу весов на сторону русских. Но и японская армия потеряла значительное количество личного состава и ресурсов, поэтому отложила планы о нападении. На полях Маньчжурии наступила передышка.

Сражение под Мукденом

Последнее крупное сражение произошло на море в Цусимском проливе. Осенью 1904 года с Балтики на помощь осажденному Порт-Артуру отправилась специально сформированная для этого эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского. Но попытка освободить порт, заблокированный с суши и с моря, была невыполнима. Переход через Атлантику в Индийский океан занял чуть больше полугода. Ещё до того, как эскадра достигла места предполагаемых боевых действий, Порт-Артур сдали неприятелю. Новой целью Рожественского стал переход к Владивостоку.

Флотоводец Зиновий Петрович Рожественский

Последней военной операцией стала высадка японских войск на острове Сахалин. Война зашла в тупик, и русскому правительству теперь необходимо было проиграть с менее унизительными условиями. На выручку пришел отставной Сергей Юльевич Витте.

Поражение под Мукденом, Цусимское сражение и высадка японских войск на Сахалине показали, что война проиграна. Страна практически лишилась флота, а внутри империи активизировались революционные движения. Единственным выходом в сложившейся ситуации стало подписание мирного договора.

Япония тоже потерпела серьёзные убытки из-за военных действий и искала пути для мирных переговоров. Ещё в мае, после Цусимского сражения, японские дипломаты попросили выступить посредником американского президента Теодора Рузвельта, который согласился на такую роль.

Переговорщиками со стороны России выступили Роман Романович Розен, бывший посол в Японии, и Сергей Юльевич Витте. С японской стороны делегацию возглавил глава Министерства иностранных дел Комура Дзютаро. Местом проведения переговоров выбрали город Портсмут в штате Нью-Гемпшир.

В ходе поездки Витте придерживался разумной тактики. Ещё до начала переговоров он дал интервью американским журналистам, высказываясь очень лестно об американцах и американском президенте. В Нью-Йорке он общался с представителями финансовой элиты страны. В общем он заручился поддержкой со стороны американского правительства в предстоящих переговорах. На переговорах он заявил, что в войне нет побеждённых и нет проигравших. Многие требования японцев он отклонил, но согласился на основные.

В итоге 5 сентября 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор. Основные условия:

• Россия признавала особые права Японии в Корее;

• Россия уступала Японии арендные права на Порт-Артур и остров Дальний;

• Россия уступала Японии южную ветку КВЖД;

• Россия уступала южную часть острова Сахалин до 50‑й параллели;

• Россия предоставило Японии права рыболовства в своих водах.

Российским дипломатом удалось минимизировать ущерб от войны. Во многом это удалось благодаря интересам США, которые опасались усиления Японии на Дальнем Востоке. Результаты договора не устроили японское население, люди ожидали больших уступок со стороны России. Это даже вылилось в беспорядки в Японии. Действия Витте в среде российской интеллигенции получили неоднозначную оценку: за бывшим министром закрепилось прозвище граф ПолуСахалинский ( при этом графским титулом его так и не наградили!).

Вот как сам Витте описывал данную ситуацию:

Впрочем, японских дипломатов также критиковали на родине, но заслуженно: они не смогли укрепить военные завоевания.

Русско-японская война оставила для историков большое число материалов и множество вопросов. Был ли шанс у России противостоять новой военной державе? Что было необходимо для победы? Эти и другие вопросы до сих пор вызывают споры. Проблемы очевидны: слабая экономика, деградация государственного и военного управления, влияние правой идеологии, которая не отвечала реальным возможностям страны, разруха в морской и военной индустрии. Горькое поражение на полях Мукдена и Цусимы стало одной из причин революционных потрясений в следующие годы.

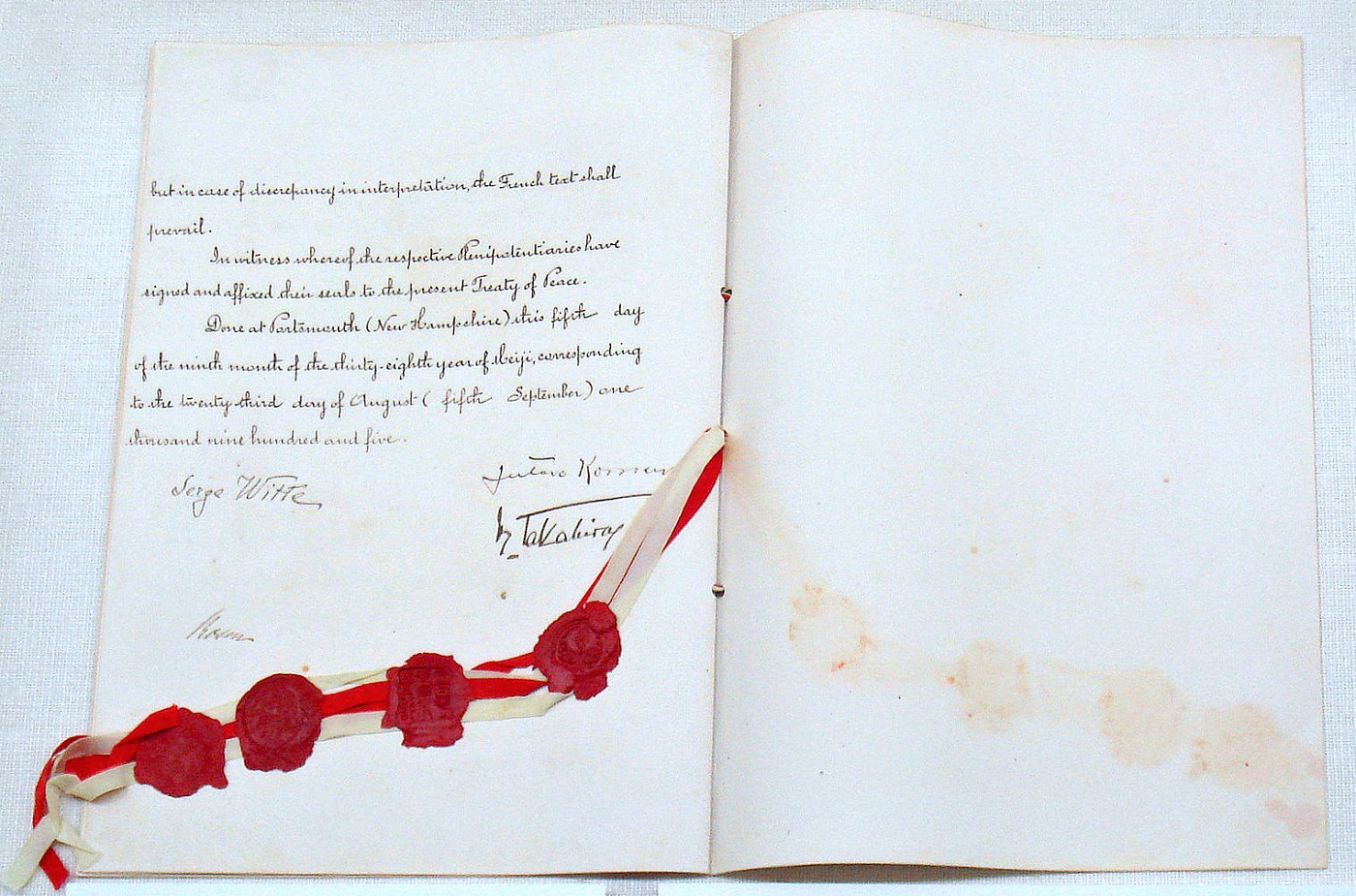

Портсмутский мир (Портсмутский мирный договор) — мирный договор между Японией и Российской империей, который стал завершением Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Мирный договор был заключен 23 августа 1905 г. в американском городе Портсмут. Его подписали с российской стороны — С.Ю. Витте, Р.Р. Розен, с японской стороны — К. Дзютаро, Т. Когоро.

Договор отменял действие предыдущих документов: Союзного договора между Российской империей и Китаем 1896 г., который предусматривал военный союз двух государств против Японии, и Русско-китайскую конвенцию 1898 г., которая давала России права на аренду Ляодунского полуострова.

Русско-японская война. Предпосылки и причины

Япония не представляла никакой угрозы для Российской Империи вплоть до середины 19 века. Однако в 60-х годах страна открыла свои границы для иностранных граждан, и начала стремительными темпами развиваться. Благодаря частым поездкам японских дипломатов в Европу, страна переняла зарубежный опыт и смогла за полвека создать мощную и современную армию и флот.

Япония не случайно начала наращивать свою военную мощь. Страна испытывала острую нехватку территорий, поэтому уже в конце 19 века начались первые военные походы японцев на соседние территории. Первой жертвой стал Китай, который отдал Японии ряд островов. Следующим пунктом в списке должны были стать Корея и Маньчжурия, однако Япония столкнулась с Россией, которая также имела свои интересы на этих территориях. На протяжении года велись переговоры между дипломатами с целью разделить сферы влияния, однако они не достигли успеха.

В 1904 году Япония, которая не хотела больше переговоров, напала на Россию. Началась русско-японская война, которая продлилась два года.

Результаты войны. Причины подписания Портсмутского мира

Хотя Япония достигла больших успехов в войне с Россией, военные действия значительно ослабили страну в экономическом плане. Видя тяжелое положение государства, власти Японии начали попытки подписать с Россией мирный договор.

Первая попытка заключить мир произошла в 1904 г., когда японский посланник в Великобритании Хаяси предложил России свой вариант мирного договора. Однако Япония требовала, чтобы Россия признала, что это с ее стороны был предложен мир, поэтому договор не был подписан.

Русско-японская война затрагивала интересы многих государств, поэтому в подписании мира были заинтересованы страны Европы и США.

Следующая попытка состоялась в 1905 г. по инициативе Франции. Франция, находящаяся на пороге кризиса, предложила Японии свое посредничество в подписании мира. Однако и эта попытка провалилась, так как Россия отказывалась выплачивать капитуляционную контрибуцию Японии (откуп).

9 августа 1905 г. началась мирная конференция в Портсмуте.

Содержание Портсмутского мирного договора

Портсмутский мирный договор состоял из 15 статей и двух дополнений. Он провозглашал мир и дружбу между императорами России и Японии, между государствами и подданными.

Надо сказать, что эти условия были выгодны России в значительно большей мере, чем Японии. И это, безусловно, целиком и полностью было заслугой Сергея Витте, который своим дипломатическим талантом и мощным государственным умом сумел отстоять честь своей державы, когда казалось, что на это нет никакой надежды.

За Портсмутский мир Витте пожаловали титул графа (за глаза его величали графом Полусахалинским) и наградили орденом Александра Невского.

Причины подписания Портсмутского мира

Несмотря на то, что войну проигрывала Россия, первой о необходимости заключить мир задумалась Япония. Японское правительство, которому уже удалось добиться в войне большей части поставленных целей, понимало, что продолжение военных действий может сильно ударить по экономике Японии, которая итак была не в лучшем состоянии.

Первая попытка заключить мир состоялась в 1904 году, когда японский посланник в Великобритании обратился к России со своим вариантом договора. Однако мир предусматривал условие, что Россия соглашается в документах значиться инициатором переговоров. Россия отказалась, и война продолжилась.

Следующую попытку предприняла Франция, которая оказывала помощь Японии в войне и также сильно была истощена экономически. В 1905 году Франция, находящаяся на грани кризиса, предложила Японии свое посредничество. Был составлен новый вариант договора, который предусматривал контрибуцию (откуп). Россия отказалась выплачивать Японии деньги и договор снова не был подписан.

Последняя попытка заключить мир прошла при участии президента США Т. Рузвельта. Япония обратилась к штатам, которые оказывали ей финансовую помощь, и попросила выступить посредником в переговорах. На этот раз Россия согласилась, так как внутри страны нарастало недовольство.

9 августа 1905 года в городе Портсмут началась мирная конференция.

Заключения Портсмутского мира

Портсмутская конференция началась 9 августа 1905 года. Япония выдвинула следующие требования

- полная реализация интересов Японии в Корее,

- из Маньчжурии отводили российские войска,

- к Японии отходил Ляодунский полуостров, С

- ахалин передавался под Японскую юрисдикцию.

Большая часть этих требований была отвергнута российской делегацией, так как прибывшие представители Российской империи сразу поставили вопрос о том, что не считают себя проигравшей стороной. Это поставило под угрозу всю конференцию. Несмотря на давление Американского правительства, ситуация не изменилась до подписания самого договора.

Как следствие, подписанный договор больше содержал Российскую программу урегулирования отношений, чем Японскую. Договор состоял из 15-ти статей с несколькими дополнениями к ним. Основные пункты договора:

- Договор объявлял мир между Японским и Российским Императорами, а также их верноподданными.

- Россия отдавала Японии юг о. Сахалин и все прилегающие к нему острова.

- Россия признавала Корею сферой интересов Японии, а также ее права на Ляодунский полуостров и Порт-Артур.

- Стороны оговорили процесс обмена военнопленными.

- К Японской территории отходила часть Южно-Маньчжурской железной дороги, но в исключительно коммерческих целях.

- Россия заключила с Японией конвенцию о рыбной ловле.

Позиции заинтересованных сторон после заключения договора

Заселение Маньчжурии японцами в нарушение договора. 1910

Условия договора были значительно ближе к российской, нежели японской программе мира, поэтому в Японии этот мирный договор был встречен с откровенным недовольством — см. Беспорядки в Токио (1905).

Европейские державы и США были довольны заключением договора. Франция в связи с германской угрозой стремилась привлечь Россию к урегулированию Марокканского кризиса. Великобритания после ослабления позиций России на Дальнем Востоке рассматривала её в качестве возможного союзника против Германии. Германия после заключения Бьеркского договора 1905 года надеялась использовать Россию в своих целях. США считали, что добились своей цели остановить продвижение России на Дальнем Востоке, и в то же время сохранить Россию в качестве противовеса Японии.

После разгрома Японии во Второй мировой войне и её капитуляции 2 сентября 1945 года Портсмутский мирный договор утратил силу.

Условия Портсмутского мира

Япония, заручившись поддержкой США и заранее договорившись со штатами о разделении влияния на Дальнем Востоке, была настроена на подписание скорого и выгодного для себя мира. В частности, Япония планировала забрать остров Сахалин, а также ряд территорий в Корее и ввести запрет на плавание в принадлежащих стране водах. Однако мир не был подписан, так как Россия отказывалась от подобных условий. По настоянию С.Ю Витте переговоры продолжались.

России удалось отстоять право не выплачивать контрибуцию. Несмотря на то, что Япония остро нуждалась в деньгах и надеялась получить откуп от России, упорство Витте вынудило японское правительство отказаться от денег, так как в противном случае война могла продолжиться, а это бы еще сильнее ударило по финансам Японии.

Также согласно Портсмутскому миру России удалось отстоять право владения большей территорией Сахалина, а Японии отходила лишь южная часть с условием, что японцы не будут строить там военные укрепления.

В целом, несмотря на то, что Россия войну проиграла, ей удалось значительно смягчить условия мирного договора и выйти из войны с меньшими потерями. Сферы влияния на территории Кореи и Маньчжурии были поделены, подписаны договоры о передвижении в водах Японии и торговле на ее территориях. Мирный договор был подписан обеими сторонами.

Последствия мирного договора

Русско-японская война, хоть и была формально выиграна японцами, не принесла ничего хорошего обеим странам. Япония сильно пострадала финансово, а подписание мирного договора в Токио рассматривали как нечто унизительное и позорное. Россия же показала во время войны свою политическую несостоятельность, и росшее и без того недовольство правительством, переросло в революцию.

Особенности

Договор вызвал большое недовольство в Японии, что, в свою очередь, привело к массовым беспорядкам в Токио. Европейские страны, в частности Великобритания и Франция, видели в уступках российской стороне, прецедент для того, чтобы в условиях нарастающего противостояния с Германией перетянуть Россию на свою сторону.

США были удовлетворены тем фактом, что усмирили аппетиты России на Дальнем Востоке, при этом оставив Российскую империю в качестве противовеса активно развивающемуся Японскому государству. Позже, советское правительство довольно скептически отнеслось к данному договору. Однако, его действие продлилось до момента поражения Японского государства во Второй мировой войне.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 5 сентября 2019 в 14:59.

Интересные факты

- За все время военных действий Российский флот потерял 60 кораблей, Японский – 20.

- За подписание Портсмутского мира С. Витте пожаловали титул графа и наградили орденом святого Александра Невского.

- Изначально Николай II категорически не хотел, чтобы С. Витте принимал участие в переговорах. Во время переговоров С. Витте позиционировал себя как президент выигравшей страны. После подписания мира С. Витте в шутку называли Графом Полусахалинским.

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 11449

Количество использованных доноров: 7

Информация по каждому донору:

Чем больше человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию.

Ф. М. Достоевский

Русско-Японская война 1904-1905 годов, кратко о которой мы поговорим сегодня, одна из важнейших страниц истории Российском Империи. В войне Россия потерпела поражение, продемонстрировав отставание в военном плане от ведущих мировых стран. Другое важно событие войны - по ее итогам была окончательно сформирована Антанта, и мир начал медленно, но неуклонно, катиться к первой мировой войне.

Предпосылки войны

В 1894-1895 года Япония разгромила Китай, в результате чего Японии должны были перейти Ляодунский (Квантунский) полуостров вместе с Порт-Артуром и остров Фармоза (нынешнее название Тайвань). В ход переговоров вмешались Германия, Франция и Россия, которые настояли на том, чтобы Ляодунский полуостров остался в пользовании Китая.

В 1896 году правительство Николая 2 подписывает договор с Китаем о дружбе. В результате Китай позволяет России строить железную дорогу к Владивостоку через Северную Манчжурию (Китайская Восточная Железная Дорога).

В 1898 году Россия в рамках соглашения о дружбе с Китаем арендует у последнего Ляодунский полуостров на 25 лет. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Японии, также претендовавшей на эти земли. Но к серьезным последствиям это на тот момент не привело. В 1902 году царская армия входит а Маньчжурию. Формально Япония была готова признать эту территорию за Россией, если бы последняя признала господство Японии в Корее. Но в русском правительстве допустили ошибку. Они не воспринимали Японию в серьез, и даже не думали вступать с ней в переговоры.

Причины и характер войны

Причины русско-японской войны 1904-1905 годов следующие:

Характер военных действий можно определить следующим образом

- Россия планировала вести оборону и подтягивать резервы. Переброску войск планировалось закончить в августе 1904 года, после его планировалось перейти в наступление, вплоть до высадки десанта в Японию.

- Япония планировала вести наступательную войну. Первый удар планировался на море с уничтожением русского флота, чтобы ничто не мешало переброске десанта. В планах был захват Маньчжурии, Уссурийского и Приморского края.

Соотношение сил к началу войны

Япония в войне могла выставить порядка 175 тысяч человек (еще 100 тысяч в резерве) и 1140 полевых орудий. Русская армия состояла из 1 миллиона человек и 3,5 миллиона в резерве (запасе). Но на Дальнем востоке у России было 100 тысяч человек и 148 полевых орудий. Так же в распоряжении русской армии оказались пограничники, которых было 24 тысяч человек с 26 орудиями. Проблема была в том, что и эти силы, уступающие по численности японцам, были сильно разбросаны географически: от Читы до Владивостока и от Благовещенска до Порт-Артура. За 1904-1905 годы Россия провела 9 мобилизаций, призвав на военную службу порядка 1 миллиона человек.

Русский флот насчитывал 69 боевых кораблей. 55 из этих кораблей находились в Порт-Артуре, который был очень плохо укреплен. Для демонстрации того, что Порт-Артур не был достроен и готов к войне достаточно привести следующие цифры. В крепости должно было быть 542 орудия, но фактически было только 375, но и из них только 108 орудия были пригодны к использованию. То есть орудийная обеспеченность Порт-Артура на момент начала войны составляла 20%!

Очевидно, что русско-японская война 1904 – 1905 начиналась с явным превосходством Японии на суше и на море.

Ход военных действий

Карта военных действий

рис. 1 - Карта русско-японской войны 1904-1905

События 1904 года

В январе 1904 года Япония разрывает дипломатические отношения с Россией и 27 января 1904 года нападает на военные корабли под Порт-Артуром. Это было начало войны.

Россия начала перебрасывать армию на Дальний Восток, но происходило это очень медленно. Расстояние в 8 тысяч километров и недостроенный участок Сибирской железной дороги – все это мешало переброске армии. Пропускная способность дороги была 3 эшелона в сутки, что крайне мало.

В феврале 1904 года Япония высадила 60-ти тысячную армию в Корее, которая двинулась к реке Ялу (река разделяла Корею и Маньчжурию). Значимых боев в это время не было и в середине апреля японская армия пересекает границу Маньчжурии.

Падение Порт-Артура

В мае вторая японская армия (50 тысяч человек) высадилась на Ляодунском полуострове и направилась к Порт-Артуру, создав плацдарм для наступления. Русская армия к этому моменту частично успела завершить переброску войск и ее численность составляла 160 тысяч человек. Одно из важнейших событий войны – битва при Ляояне в августе 1904 года. Это сражение до сих пор вызывает множество вопросов среди историков. Дело в том, что в этом сражении (а оно было практически генеральным) японская армия потерпела поражение. Причем настолько сильно, что командование японской армии заявляло о невозможности продолжения ведения боевых действий. Русско-японская война на этом могла закончиться, перейди русская армия в наступление. Но командующий, Куропаткин, отдает абсолютно абсурдный приказ – отступать. В ходе дальнейших событий войны в русской армии будет несколько возможностей нанести противнику решающее поражение, но каждый раз Куропаткин либо отдавал абсурдные приказы, либо медлил с действиями, давая противнику нужное время.

После битвы у Ляояна русская армия отступила к реке Шахэ, где в сентябре произошло новое сражение, которое не выявило победителя. После этого наступило затишье, а война перешла в позиционную фазу. В декабре погиб генерал Р.И. Кондратенко, командовавший сухопутной обороной крепости Порт-Артур. Новый командующий войсками А.М. Стессель, несмотря на категорический отказ солдат и матросов, принял решение сдать крепость. 20 декабря 1904 года Стессель сдал японцам Порт-Артур. На этом Русско-японская война в 1904 году перешла в пассивную фазу, продолжив активные действия уже в 1905 году.

В дальнейшем, под давлением общественности, генерал Стессель был предан суду и его приговорили к смертной казни. Приговор в исполнение приведен не был. Николай 2 помиловал генерала.

Историческая справка

Карта обороны Порт-Артура

рис. 2 - Карта обороны Порт-Артура

События 1905 года

Русское командование требовало от Куропаткина активных действий. Было принято решение – начать наступление в феврале. Но японцы его упредили, перейдя 5 февраля 1905 года в наступление на Мукден (Шэньян). С 6 по 25 февраля продолжалось крупнейшее сражение русско-японской войны 1904-1905 годов. С русской стороны в нем принимало участие 280 тысяч человек, с японской стороны – 270 тысяч человек. Есть много толкований Мукденского сражения в плане того, кто же одержал в нем победу. Фактически была ничья. Русская армия потеряла 90 тысяч солдат, японская – 70 тысяч. Меньшие потери со стороны Японии это частый аргумент в пользу ее победы, но никакого преимущества или приобретения это сражение японской армии не дало. Более того, потери были настолько чувствительными, что Япония до конца войны больше не предпринимала попыток организовать крупные сухопутные сражения.

Куда важнее факт того, что население Японии намного меньше населения России, и после Мукден – островная страна исчерпала свои человеческие ресурсы. Россия могла и должна была переходить в наступление, чтобы одержать победу, но против этого сыграло 2 фактора:

- Фактор Куропаткина

- Фактор революции 1905 года

14-15 мая 1905 произошло Цусимское морское сражение, в котором русские эскадры потерпели поражение. Потери русской армии составили – 19 кораблей и 10 тысяч убитыми и плененными.

Фактор Куропаткина

Куропаткин, командуя сухопутными войсками, за всю русско-японскую войну 1904-1905 не использовал ни единого шанса для благоприятного наступления, чтобы нанести большой урон противнику. Таких шансов было несколько, и мы о них говорили выше. Почему русский генерал и командующий отказывался от активных действий и не стремился завершить войну? Ведь отдай он приказ на наступление после Ляояна и большой долей вероятности японская армия перестала бы существовать.

Ответить, конечно, прямо на этот вопрос невозможно, но ряд историков выдвигают следующее мнение (привожу его по той причине, что оно аргументировано и крайне похоже на правду). Куропаткин был тесно связан с Витте, который, напомню, к моменту войны был отстранен Николаем 2 от должности премьер-министра. План Куропаткина заключался в том, чтобы создать такие условия, при которых царь вернул бы Витте. Последний считался отличным переговорщиком, поэтому нужно было сводить войну с Японией в такую стадию, когда стороны сядут за стол переговоров. Для этого войну нельзя было заканчивать с помощью армии (разгром Японии – прямая капитуляция без всяких переговоров). Поэтому командующий делал все, чтобы свести войну к ничьей. С этой задачей он благополучно справился, и действительно Николай 2 к концу войны призвал Витте.

Фактор революции

Существует множество источников, указывающих на финансирование революции 1905 года со стороны Японии. Реальных фактов передачи денег, конечно. Нет. Но есть 2 факта, который я считаю крайне любопытными:

- Пик революции и движения пришлось на Цусимское сражение. Николаю 2 была нужна армия для борьбы с революцией и он решил начать переговоры о мире с Японией.

- Сразу после подписания Портсмутского мира революция в России пошла на убыль.

Причины поражения России

Почему Россия потерпела поражение в войне с Японией? Причины поражения России в русско-японской войне следующие:

- Слабость группировки русских войск на Дальнем Востоке.

- Недостроенный Транссиб, который не позволял в полном объеме перебрасывать войска.

- Ошибки армейского командования. Я уже выше писал про фактор Куропаткина.

- Превосходство Японии в военно-техническом оснащении.

Последний пункт крайне важен. Его часто забывают, но незаслуженно. В плане технического оснащения, прежде всего на флоте, Япония была намного впереди России.

Портсмутский мир

Для заключения мира между странами Япония потребовала, чтобы посредником выступил Теодор Рузвельт, президент США. Начинались переговоры и русскую делегацию возглавил Витте. Николай 2 вернул его к должности и доверил ведение переговоров, зная таланты этого человека. И Витте действительно занял очень жесткую позицию, не позволив Японии получить существенные приобретения от войны.

Условия Портсмутского мира были следующими:

- Россия признала за Японией право господства в Корее.

- Россия уступала часть территории острова Сахалин (японцы хотели получить весь остров, но Витте был против).

- Россия передавал Японии Квантунский полуостров вместе с Порт-Артуром.

- Контрибуции никто никому не выплачивал, но Россия должна была выплатить вознаграждение противнику за содержание русских военнопленных.

Портсмутский мир русско-японской войны был подписан 23 августа 1905 года.

Последствия войны

В ходе войны Россия и Япония потеряли примерно по 300 тысяч человек, но в виду численности населения для Японии это были практически катастрофические потери. Потери были связаны с тем, что это была первая крупная война, в ходе которой применялось автоматическое оружие. На море большой уклон был в сторону использования мин.

Важный факт, который многие обходят стороной, именно после русско-японской войны были сформированы окончательно Антанта (Россия, Франция и Англия) и Тройственный союз (Германия, Италия и Австро-Венгрия). Обращает на себя факт образования Антанты. До войны в Европе был союз между Россией и Францией. Последняя не хотела его расширения. Но события войны России против Японии показали, что у русской армии много проблем (это действительно было так), поэтому Франция подписала соглашения с Англией.

Позиции мировых держав в период войны

В период русско-японской войны мировые державы занимали следующие позиции:

- Англия и США. По традиции интересы этих стран были крайне схожими. Они поддержали Японию, но в основном финансово. Примерно 40% затрат Японии на войну было покрыто за счет англосаксонских денег.

- Франция заявила о нейтралитете. Хотя по факту она имела союзнический договор с Россией, но союзнических обязанностей не выполнила.

- Германия с первых дней войны заявила о своем нейтралитете.

Война в советской историографии

Окончание войны также рассматривается как полный разгром русской армии на суше и на флоте. Если на море действительно ситуация была близка к разгрому, то на суше Япония стояла на краю пропасти, поскольку людских ресурсов для продолжения войны у них больше не было. Я предлагаю на этот вопрос смотреть даже несколько шире. Чем заканчивались войны той эпохи после безоговорочного поражения (а ведь именно об этом часто говорили советские историки) одной из сторон? Большие контрибуции, большие территориальные уступки, частичная экономическая и политическая зависимость проигравшего от победителя. Но в Портсмутском мире ничего подобного нет. Россия ничего не платила, потеряла только южную часть Сахалина (незначительная территория) и отказалась от арендованных у Китая земель. Часто приводится аргумент, что Япония выиграла борьбу за господство в Корее. Но Россия никогда за эту территорию всерьез не боролась. Ее интересовала только Маньчжурия. И если мы вернемся к истокам войны, то увидим, что правительство Японии никогда бы не начало войну, признай Николай 2 господство Японии в Корее, точно также как японское правительство признавало бы при этом позиции России в Маньчжурии. Поэтому в конце войны Россия сделала то, что должна была сделать еще в 1903 году, не доводя дело до войны. Но это вопрос уже к личности Николая 2, которого сегодня крайне модно называть мучеником и героем России, но именно его поступки спровоцировали войну.

Мирный договор между Россией и Японией, заключенный в Портсмуте 23 августа (5 сентября) 1905 года

Его Величество Император Всероссийский, с одной стороны, и Его Величество Император Японии, с другой, будучи одушевлены желанием восстановить пользование благами мира для их стран и народов, решили заключить мирный договор и назначили для сего Своими Уполномоченными, а именно:

Его Величество Император Всероссийский — Его Высокопревосходительство г. Сергея Витте, Своего Статс-секретаря и Председателя Комитета Министров Российской Империи, и

Его Превосходительство Барона Романа Розена, Гофмейстера Императорского Российского Двора и Своего Чрезвычайного и Полномочного Посла при Американских Соединенных Штатах; и

Его Величество Император Японии — Его Превосходительство Барона Комура Ютаро, Юсамми, кавалера Императорского ордена Восходящего Солнца первой степени, Своего Министра Иностранных Дел, и

Его Превосходительство г. Такахира Когоро, Юсамми, кавалера Императорского Ордена Священного Сокровища первой степени, Своего Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра при Американских Соединенных Штатах,

Каковые по размене своих полномочий, найденных в надлежащей форме, постановили следующие Статьи.

Российская делегация в Портсмуте Источник: Pinterest

Мир и дружба пребудут отныне между Их Величествами Императором Всероссийским и Императором Японии, равно как между их государствами и обоюдными подданными.

Российское Императорское Правительство, признавая за Японией в Корее преобладающие интересы политические, военные и экономические, обязуется не вступаться и не препятствовать тем мерам руководства, покровительства и надзора, кои Императорское Японское Правительство могло бы почесть необходимым принять в Корее.

Условлено, что русско-подданные в Корее будут пользоваться совершенно таким же положением, как подданные других иностранных государств, а именно, что они будут поставлены в те же условия, как и подданные наиболее благоприятствуемой страны.

Равным образом установлено, что, во избежание всякого повода к недоразумениям, обе Высокие Договаривающиеся Стороны воздержатся от принятия на русско-корейской границе каких-либо военных мер, могущих угрожать безопасности русской или корейской территории.

Россия и Япония взаимно обязуются:

1) Эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за исключением территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова, согласно постановлениям дополнительной I Статьи, приложенной к сему договору, и

2) Возвратить в исключительное управление Китая вполне и во всем объеме все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими или японскими войсками или которые находятся под их надзором, за исключением вышеупомянутой территории.

Российское Императорское Правительство объявляет, что оно не обладает в Маньчжурии земельными преимуществами либо преференциальными или исключительными концессиями, могущими затронуть верховные права Китая или несовместимыми с принципом равноправности.

Россия и Япония взаимно обязуются не ставить никаких препятствий общим мерам, которые применяются равно ко всем народам и которые Китай мог бы принять в видах развития торговли и промышленности в Маньчжурии.

Российское Императорское Правительство уступает Императорскому Японскому Правительству, с согласия Китайского Правительства, аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и территориальных вод, а также все права, преимущества и концессии, связанные с этой арендой или составляющие ее часть, и уступает равным образом императорскому японскому правительству все общественные сооружения и имущества на территории, на которую распространяется вышеупомянутая аренда.

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются достигнуть упоминаемого в вышеуказанном постановлении согласия Китайского Правительства.

Императорское Японское Правительство заверяет, со своей стороны, что права собственности русско-подданных на вышеупомянутой территории будут вполне уважены.

Российское Императорское Правительство обязуется уступить Императорскому Японскому Правительству, без вознаграждения, с согласия Китайского Правительства, железную дорогу между Чан-чунь (Куан-чен-цзы) и Порт-Артуром и все ее разветвления со всеми принадлежащими ей правами, привилегиями и имуществом в этой местности, а также все каменноугольные копи в названной местности, принадлежащие означенной железной дороге или разрабатываемые в ее пользу.

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются достигнуть упоминаемого в приведенном постановлении согласия Китайского Правительства.

Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие им в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерческих и промышленных, но никоим образом не в целях стратегических.

Установлено, что это ограничение не касается железных дорог на территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова.

Статья VIII

Императорские Правительства Российское и Японское, в видах поощрения и облегчения сношений и торговли, заключат, в скорейшем по возможности времени, отдельную Конвенцию, для определения условий обслуживания соединенных железнодорожных линий в Маньчжурии.

Российское Императорское Правительство уступает Императорскому Японскому Правительству в вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения и имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты принимается за предел уступаемой территории. Точная граничная линия этой территории будет определена согласно постановлениям дополнительной II Статьи, приложенной к сему Договору.

Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владениях на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укреплений, ни подобных военных сооружений. Равным образом они взаимно обязуются не принимать никаких военных мер, которые могли бы препятствовать свободному плаванию в проливах Лаперузовом и Татарском.

Русским подданным, жителям уступленной Японии территории, предоставляется продавать свое недвижимое имущество и удаляться в свою страну, но, если они предпочтут остаться в пределах уступленной территории, за ними будут сохранены и обеспечены покровительством, в полной мере, их промышленная деятельность и права собственности, при условии подчинения японским законам и юрисдикции. Япония будет вполне свободна лишить права пребывания в этой территории всех жителей, не обладающих политической или административной правоспособностью, или же выселить их из этой территории. Она обязуется, однако, вполне обеспечить за этими жителями их имущественные права.

Договор Источник: Pinterest

Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предоставления японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов русских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом. Условлено, что таковое обязательство не затронет прав, уже принадлежащих русским или иностранным подданным в этих краях.

Так как действие Договора о торговле и мореплавании между Россией и Японией упразднено было войной, Императорские Правительства Российское и Японское обязуются принять в основание своих коммерческих сношений, впредь до заключения нового Договора о торговле и мореплавании на началах Договора, действовавшего перед настоящей войной, систему взаимности на началах наибольшего благоприятствования, включая сюда тарифы по ввозу и вывозу, таможенные обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также условия допущения и пребывания агентов, подданных и судов одного Государства в пределах другого.

Статья XIII

В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего Договора все военнопленные будут взаимно возвращены. Императорские Правительства Российское и Японское назначат каждое со своей стороны особого комиссара, который примет на свое попечение пленных. Все пленные, находящиеся во власти одного из Правительств, будут переданы комиссару другого Правительства или его представителю, надлежащим образом на то уполномоченному, который примет их в том числе и в тех удобных портах передающего Государства, кои будут заблаговременно указаны последним комиссару принимающего Государства.

Российское и Японское Правительства представят друг другу в скорейшем по возможности времени, после окончания передачи пленных, документами оправданный счет прямых расходов, произведенных каждым из них по уходу за пленными и их содержанию со дня пленения или сдачи до дня смерти или возвращения. Россия обязуется возместить Японии в возможно скорейший срок по обмене этих счетов, как выше установлено, разницу между действительным размером произведенных таким образом Японией расходов и действительным размером равным образом произведенных Россией издержек.

Настоящий Договор будет ратификован Их Величествами Императором Всероссийским и Императором Японии. О таковой ратификации, в возможно короткий срок и во всяком случае не позднее, как через пятьдесят дней со дня подписания Договора, будет взаимно сообщено Императорским Правительствам Российскому и Японскому через посредство Посла Американских Соединенных Штатов в С.-Петербурге и Французского Посланника в Токио, и со дня последнего из таковых оповещений этот Договор вступит во всех своих частях в полную силу.

Формальный размен ратификаций последует в Вашингтоне в возможно скорейшем времени.

Настоящий Договор будет подписан в двух экземплярах на Французском и Английском языках. Оба текста совершенно сходны; но, в случае разногласия в толковании, Французский текст будет обязательным.

В удостоверение чего, обоюдные Уполномоченные подписали настоящий Мирный Договор и приложили к нему свои печати.

Учинено в Портсмуте (Ньюгэмпшир) двадцать третьего Августа (пятого Сентября) тысяча девятьсот пятого года, что соответствует пятому дню девятого месяца тридцать восьмого года Мейджи.

(М.П.) (Подписал): Ютаро Комура

(М.П.) (Подписал): Сергей Витте

(М.П.) (Подписал): К. Такахира

(М.П.) (Подписал): Розен

Дополнительные Статьи

Согласно постановлениям Статей III и IX Мирного Договора между Россией и Японией о сего числа, нижеподписавшиеся Уполномоченные постановили следующие дополнительные Статьи:

I. К Статье III

Императорские Правительства Российское и Японское взаимно обязуются начать вывод своих военных сил из территории Маньчжурии одновременно и немедленно по введении в действие Мирного Договора; и в течение восемнадцати месяцев с того дня войска обеих Держав будут совершенно выведены их Маньчжурии, за исключением арендной территории Ляодунского полуострова.

Войска обеих Держав, занимающие фронтальные позиции, будут отведены первыми.

Высокие Договаривающиеся Стороны представляют себе право сохранить стражу для охраны своих железнодорожных линий в Маньчжурии. Количество этой стражи не будет превышать пятнадцати человек на километр; и, в пределах этого максимального количества, Командующие русскими и японскими войсками установят, по обоюдному соглашению, число стражников, которые будут назначены, в возможно меньшем количестве, согласно действительным потребностям.

Командующие русскими и японскими войсками в Маньчжурии условятся обо всех подробностях, относительно выполнения эвакуации, согласно вышеуказанным началам и примут, по обоюдному соглашению, меры, необходимые для осуществления эвакуации в возможно скорейший срок и во всяком случае не позднее как в течение восемнадцати месяцев.

II. К Статье IX

В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего Договора, Разграничительная Комиссия, составленная из равного числа членов, назначенных каждой из Высоких Договаривающихся Сторон, обозначить на месте постоянными знаками точную линию между владениями русскими и японскими на острове Сахалине. Комиссия будет обязана, насколько топографические условия позволяют, придерживаться 50-ой параллели сереной широты для проведения разграничительной линии и, в случае, если отклонения от таковой линии на некоторых пунктах будут найдены необходимыми, должные компенсации будут установлены соответственными отклонениями в других местах. Упомянутая Комиссия обязана будет также изготовить перечень и описание прилегающих островов, входящих в состав уступленного, а в заключение Комиссия изготовит и подпишет карты, устанавливающие пределы уступленной территории. Работы Комиссии будут представлены на утверждение Высоких Договаривающихся Сторон.

Вышеупомянутые дополнительные Статьи будут считаться ратифицированными путем ратификации Мирного Договора, к коему они приложены.

Портсмут, двадцать третьего Августа (пятого Сентября) тысяча девятьсот пятого года, что соответствует пятому дню девятого месяца тридцать восьмого года Мейджи.

(Подписал): Ютаро Комура

(Подписал): Сергей Витте

(Подписал): К. Такахира

(Подписал): Розен

Того ради, по довольном рассмотрении сего Договора и двух дополнительных Статей, Мы приняло таковые за благо, подтвердили и ратификовали, якоже сим за благо приемлем, подтверждаем и ратификуем во всем их содержании, обещая Императорским Нашим Словом за Нас, Наследников и Преемников Наших, что все в вышеозначенных актах изложенное соблюдаемо будет ненарушимо. В удостоверение чего Мы, сию Нашу Императорскую Ратификацию собственноручно подписали, повелели утвердить Государственною Нашею печатью.

Дано в Петергофе, Октября первого дня в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое, царствования же Нашего в одиннадцатый год.

На подлинной собственною Его Императорского Величества рукою написано тако:

Читайте также: