Образ мефистофеля принципы создания идея смысл договора с фаустом

Обновлено: 01.06.2024

Какая польза человеку если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Так получилось, что в последней заметке я упомянул Освальда Шпенглера, назвавшего западно-европейскую цивилизацию фаустовской и мадам Клинтон, воплощающей падение это самой западной цивилизации в лице США. Поэтому давайте немного поговорим о "Фаусте" Гете, кто он.

Ключевое событие "Фауста" – это сделка с Мефистофелем, с неё начинаются их совместные приключения. Что представляет из себя сделка? Черт получает право на душу, после смерти тела может её забрать. В обмен на свою душу Фауст получает весьма обширные, практически неограниченные возможности (ограничения есть, потому как Мефистофель заявляет, что он не всесилен), причём на неограниченный срок. Почему Мефистофель готов так дорого платить за душу доктора-чудака, Гете объясняет туманно, ссылаясь на спор между Мефистофелем и Богом, вроде как дело принципа. Если же предположить, что на кону стоит не душа отдельного человека, а своего рода коллективная судьба западного человечества, то интерес чёрта к Фаусту обретает другие масштабы. Итак, суть сделки – продажа души в обмен на богатство, власть и возможности.

Фауст непрост, ему неинтересны деньги, вульгарные удовольствия плоти и мирская слава:

Ты пищу дашь, не сытную ничуть,

Дашь золото, которое, как ртуть,

Меж пальцев растекается; зазнобу,

Которая, упав тебе на грудь,

Уж норовит к другому ушмыгнуть.

Фауст намерен развернуть с помощью Мефистофеля мощную всеобъемлющую деятельность, грубо говоря оседлать зло. Только это не либеральная грызня всех против всех, в результате которой рождается общее благо, а внешнее зло, поставленное на службу человечеству. Мефистофель должен ему служить вплоть до того момента, когда Фауст успокоится, довольствуясь достигнутым:

Едва я миг отдельный возвеличу,

Вскричав: "Мгновение, повремени:" -

Все кончено, и я твоя добыча,

И мне спасенья нет из западня.

Тогда вступает в силу наша сделка,

Тогда ты волен, - я закабален.

Тогда пусть станет часовая стрелка,

По мне раздастся похоронный звон.

Здесь принципиально важен контекст сделки. Во-первых, Фауст разочарован в науке как способе рационального познания мира. И не просто разочарован, он отказывается от разума, чему невероятно обрадован Мефистофель:

Мощь человека, разум презирай,

Который более тебе не дорог!

Дай ослепленью лжи зайти за край,

И ты в моих руках без отговорок!

Во-вторых, Фауст проклинает все человеческое, что делает его слабым и отвлекает от познания:

[ Цитата ]

Я проклинаю ложь без меры

И изворотливость без дна,

С какою в тело, как в пещеру,

У нас душа заключена.

Я проклинаю самомненье,

Которым ум наш обуян,

И проклинаю мир явлений,

Обманчивых, как слой румян.

И обольщенье семьянина.

Детей, хозяйство и жену,

И наши сны, наполовину

Неисполнимые, кляну.

Кляну Маммона, власть наживы,

Растлившей в мире все кругом,

Кляну святой любви, порывы

И опьянение вином.

Я шлю проклятие надежде,

Переполняющей сердца,

Но более всего и прежде

Кляну терпение глупца.

Понимаете, он проклинает всё сразу и любовь, и надежду, и семейные ценности, и добродетели и пороки - всё. И вот с таким настроем, со ставкой на страсть, стихийность и эмоциональность (но без сдерживающего и направляющего рацио) он отправляется в дорогу с Мефистофелем:

[ Цитата ]

Великий дух миропорядка

Пришел и мною пренебрег.

Природа для меня загадка.

Я на познанье ставлю крест.

Чуть вспомню книги - злоба ест.

Отныне с головой нырну

В страстей клокочущих горнило,

Со всей безудержностью пыла

В пучину их, на глубину!

В горячку времени стремглав!

В разгар случайностей с разбегу!

В живую боль, в живую негу,

В вихрь огорчений и забав!

Пусть чередуются весь век

Счастливый рок и рок несчастный.

В неутомимости всечасной

Себя находит человек.

Я акцентирую ваше внимание на том, что Фауст отказывается от всего, что ему было дорого, чем он жил всё время. И сам образ "ныряния", погружения на глубину – есть метафора падения (душа пала). Примерно то же самое, мы можем наблюдать в современной Европе и США (обобщенный Запад), которые отказываются от основ, на которых они построены (христианская мораль, этика, традиционная семья, неприкосновенность частной собственности, личные свободы и демократия). В этом смысле прозрения Шпенглера относительно сути западной цивилизации невероятно точны, и термин "фаустианское человечество" очень ёмкий.

Первой жертвой Фауста становится Маргарита. Фауст её не любит, его охватила страсть и он ищет удовлетворения этой страсти, жаждет обладания Маргаритой. Женится, то есть следовать обычаю и правилам, он при этом не хочет – вот такая любовь. Руками Гретхен Фауст убивает её мать, нимало не смутясь произошедшим, продолжает крутить любовь. Не смущает Фауста и то, что добрачные отношения порочат Гретхен в глазах общества, и этот грех не смыть даже женившись на ней, а жениться Фауст не собирается (не предлагает). В довершении Фауст убивает Валентина, брата Маргариты и сбегает с места преступления. Краткий итог "любви": два трупа, позор и тюремное заключение Маргариты.

Фауст не любит Гретхен, это просто страсть, голос плоти. Он вспоминает о ней случайно во время шабаша на Брокене, и только случайность "спасает" его от того, чтобы не "изменить" Гретхен с одной из молодых ведьм. Это тот самый "вихрь огорчений и забав", "страстей клокочущих горнило". Фауст разрушил жизнь Гретхен, а потом сбежал, сбежал дважды – с места убийства Валентина и из узилища. Испытывал ли он муки совести? Думаю, что негативные эмоции были, но совесть тут не причем. Это нижняя часть фазы (огорчение) сменила верхнюю (забава) и не более того. Он же проклял любовь и любить не может, он проклял семью – его брак с Еленой Троянской промелькнул как сон, не оставив ничего после себя.

Оставляя за скобками почти всю вторую часть "Фауста", которая явно и сложнее и глубже чем первая часть, остановимся только на последних эпизодах. Смерть стариков Бавкиды и Филемона очень показательна. Фауст занят постройкой чего-то важного и значительного, якобы несущего пользу людям;. Однако оказывается, что замысел и успешность его реализации важнее чем сами люди:

Мне говорят колокола,

Что план моих работ случаен,

Что церковь с липами цела,

Что старикам я не хозяин.

Они - бельмо в глазу моем,

Пока от них я не избавлен,

И час прогулки мой отравлен

При встрече с этим старичьем.

Ключевые слова сказаны - план случаен (произвольно выдуман), а старикам Фауст должен быть хозяином, или господином. И не только старикам, он хочет быть единоличным хозяином всего (забывая видимо, что его возможности от дьявола и даны ему временно):

На шее ж - это старичье!

Что мне владычество мое?

Я сам на тот участок зарюсь.

Я там устроил бы помост

И созерцал бы с этой вышки

Простор прирезанных борозд,

Земли отхваченной излишки.

Там наблюдал бы я разбег

Растущих с ширину владений,

Которыми венчал свой гений

Вдаль заглянувший человек.

То есть есть гении, люди-титаны, покорители природы (познавать природу уже не нужно, нужно её просто покорять), а есть просто людишки, которые мешают. Мы будем внедрять вам демократию, даже если она вам не нужна и нужно будет вас вбомбить в средневековье – узнаете стиль? А если это противоречит установленным законам (международному праву), тем хуже для законов:

А чего ожидать от человека, заключившего сделку с чёртом и видящего в нем просто инструмент? Фауст же проклял все все человеческое, осталось природное, звериное с расширенными возможностями. Нет ни морали, ни закона, остались одни желания. В конце концов, Фауст вообще отказывается от идеального, присягая кипучей деятельности:

[ Цитата ]

Я следовал желаньям, молодой,

Я исполнял их сгоряча, в порыве.

Тогда я жил с размахом, с широтой,

Ну а теперь - скромней и бережливей.

Я этот свет достаточно постиг.

Глупец, кто сочинит потусторонний,

Уверует, что там его двойник,

И пустится за призраком в погоню.

Стой на своих ногах, будь даровит,

Брось вечность утверждать за облаками!

Нам здешний мир так много говорит!

Что надо знать, то можно взять руками.

Так и живи, так к цели и шагай,

Не глядя, вспять, спиною к привиденьям,

В движенье находя свой ад и рай,

Не утоленный ни одним мгновеньем!

А вы не задумывались, что стало с фаустовской плотиной, после того как сделка была расторгнута и Бог забрал душу доктора на небеса? Осталось ли вообще хоть что-то после Фауста для потомков или Фауст, опершись на чёрта, оказался бесплоден? Дух отрицанья и вреда не может ничего создать, кроме иллюзий и горя. Куда идёт западный мир и какую сделку заключил он?

Иоганн Гёте — атеист и алхимик?

Действительно, Гёте был исключительным человеком своего времени: знатоком языков, поэтом, ученым, государственным деятелем, художником, актером и театральным режиссером, долго руководившим Веймарским театром; человеком, который одновременно со стихами, поэмами, романами, драмами, критическими статьями писал сочинения по естествознанию, искусствоведению, занимался химическими опытами, оптикой, минералогией, геологией, ботаникой, зоологией, педагогикой, вопросами организации войск, финансами, народным просвещением, горнодобывающей промышленностью и ткацким ремеслом. Он знал передовую философию своего времени, интересовался взглядами Канта, Фихте и Спинозы, чьи натурфилософские идеи были наиболее близки ему. Гёте восторгался драмами Шекспира, полотнами Леонардо да Винчи и Рафаэля, увлекался античным искусством, народной поэзией, принимал у себя французскую писательницу Анну де Сталь и русского поэта Василия Жуковского. Таким человеком был Иоганн Гёте.

Гёте сфокусировался на исключительной личности, запечатлел расцвет индивидуальности едва ли не впервые в художественной литературе.

Человек у Гёте не только осознал себя как личность, он взвалил на свои плечи все бремя нерешенных вопросов и стремится дать на них ответы. Таким образом, судьба главного героя оказывается связанной со всем человечеством.

Гёте сам придумал Фауста?

Тем самым сразу определяется отрицательное отношение к Фаусту. Таким оно остается в последующих обработках легенды, которая была очень популярна благодаря своему фантастическому характеру.

Людей эпохи Возрождения тянуло к магии, так как с ее помощью они хотели постигнуть тайны природы. Создатели первых легенд о Фаусте рассказывали о богоотступнике для устрашения, ни в коем случае не стремясь вызвать сочувствие к человеку, вступившему в союз с нечистой силой.

Гёте же в корне изменил образ доктора. Из скучающего богоотступника он превратился в страдающую, ищущую и вдохновенную натуру, вобравшую в себя общечеловеческие черты.

Как Бог и Мефистофель в книге относятся к Фаусту?

Мефистофель сосредотачивает свое внимание на Земле и ее жителях. Жизнь людей — каждодневная суета и мучение – так определяет Мефистофель человеческое бытие. Причина этого, по его мнению, в природе человека. Мефистофель презирает людей и не считает человеческий разум искрой божественного духа, которая заложена в человеке. Как считает черт, люди в силу своей дурной природы, сами портят жизнь, и нечистому даже нет необходимости творить зло на земле. Господь видит в речах Мефистофеля свойственный ему дух полного отрицания. Бог спрашивает, знает ли он Фауста:

Для Мефистофеля Фауст – обычный человек. Когда Бог называет его своим рабом, Он тем самым опровергает мнение Мефистофеля об абсолютном ничтожестве человека. В нем есть божественное начало – вот почему для Бога он не просто доктор, а существо, не чуждое Ему самому.

У Мефистофеля же свое мнение о Фаусте и его возвышенных стремлениях:

Мефистофелю Фауст кажется безумным мечтателем, желающим невозможного. Богу же известны и неудовлетворенность Фауста, и его искания, и Он знает, что они принесут свои плоды. Бог защищает Фауста:

Мефистофель уверен в противоположном: ничего у Фауста не выйдет. Его легко сбить с пути, отвлечь от возвышенных устремлений. Дьявол предлагает Богу пари:

В речах Мефистофеля и Бога сталкиваются два противоположных мнения о человеке. Нечистый полагает, что человеческая жизнь — суета, не меняющая ничего ни в его существовании, ни в самом человеке. В словах Бога выражено убеждение, что поиски обязательно приведут к совершенствованию человека. Так считал сам Гёте. Для него было несомненно, что рост, возвышение, развитие составляет закон жизни, сущность человека. Для Господа в произведении этот спор даже не имеет смысла, так как Он заранее убежден в победе. Но Мефистофелю позволено совратить человека с пути искания истины не для того, чтобы доставить удовольствие черту, а потому, что так нужно для самого человека. Бог уверен в том, что положительные качества Фауста сильнее любых пошлых и дурных соблазнов. Таким образом, Фауст подвергается испытанию как представитель всего человеческого рода. На нем и будет проверяться человечество.

Фауст — богоотступник, пожелавший исполнения всех своих желаний за договор с чертом?

Фауст находит в себе силы пробудиться к новой жизни:

Договор между Фаустом и Мефистофелем у Гёте отличается от легенды о Фаусте, где речь шла о том, что Фауст отдает свою душу, а Мефистофель обязуется исполнять все его желания. Таким образом, Фаусту ничего не надо делать самому. Ему предоставляется возможность желать, а все необходимые действия для удовлетворения этих желаний совершает черт. У Гёте Фауст не мог бы согласиться с таким порядком вещей. Это противоречило бы его деятельной натуре и жизненному принципу, что суть бытия — в деянии. Вот почему, когда Мефистофель сулит ему никем не изведанные радости, Фауст с презрением возражает:

Не покоя и удовольствий желает герой. Фауст пришел к мысли, что, только окунувшись с головой в жизнь можно что-то узнать о ней. Он объясняет Мефистофелю:

Мефистофель многого не понимает в Фаусте. Не понимает он, например, того, что Фауст думает не только о себе. Знание, которого он добивается, нужно ему для того, чтобы помочь людям. И сейчас, когда он собирается ринуться в гущу жизни, то опять не ради своего счастья, а для того, чтобы испытать всю полноту человеческого бытия, все, что выпадает на долю разных людей. Он хочет прожить больше, чем обыкновенную человеческую жизнь. Фауст у Гёте не ищет удовольствий, не ради них он продает ушу, а ради познания смысла жизни. Поэтому Фауст предлагает дьяволу необычное условие: когда он испытает полное удовлетворение, лишь тогда дьявол может забрать его душу:

Фауст хочет испытать всю меру радостей и страданий человечества. Он личность с возвышенными и благородными стремлениями и готов последовать за Мефистофелем, но не собирается подчиняться его воле. Желание Фауста изведать жизнь во всей полноте Мефистофель собирается извратить и причинить ущерб герою:

Каждое требование Фауста Мефистофель намерен использовать так, чтобы развенчать его стремления и идеалы.

Кто же такой Мефистофель?

Увертюра Рихарда Вагнера "Фауст"

Мефистофель — значительная, но не грандиозная фигура. Гёте лишил дьявола героического величия. Он не восстает против Бога. У Гёте Мефистофель — проницательный черт, знаток слабостей человека. Несмотря на это, образ противоречив, так как в нем дурное уживается со здравым началом. В его оценках звучит голос рассудка, но не разума с его стремлением дойти до корня вещей. Мефистофель выглядит как светский человек XVIII века и ведет себя по отношению к Фаусту как опытный, знающий мир спутник в путешествии, устроитель развлечений, как слуга, устраивающий все для своего господина.

У Мефистофеля есть сверхзадача: доказать Богу ничтожество человека. Для этого ему и надо вовлечь Фауста в круговорот жизни.

Получилось ли у Мефистофеля совратить Фауста с истинного пути?

Нет, несмотря на отчаянные попытки. В винном погребке Ауэрбаха (который, кстати, существует на самом деле и в который заглядывал молодой Гете, когда учился в Лейпцигском университете) Мефистофель тщетно пытается замарать Фауста житейской грязью, приведя его в компанию грубых и развязных пьянствующих студентов. Также не получается у черта погрузить Фауста в омут развратных наслаждений на шабаше ведьм и колдунов на горе Броккен в Вальпургиеву ночь. Кстати, путешествуя в горах Гарца (горный массив в центральной части Германии), в декабре 1777 года сам Гёте совершил восхождение на Броккен и узнал легенду о том, что именно на этой горе ведьмы устраивают шабаши. Гёте воспользовался народным поверьем, вольно обработал его и придал ему символический характер. Здесь Фауст видит все злое и дурное, что есть в человеческой природе. Однако Фауст и тут выглядит чужаком, не поддается вихрю сладострастия и порока.

Несмотря на проявленные порой слабости, Фауст всегда возвращается на избранный им путь искания истины и постижения жизни во всей ее полноте. Образ Фауста обретает полновесную человечность. Больше всего Мефистофель надеялся, что Фауст забудет о своих высоких стремлениях под влиянием любовного чувства. Этого не произошло, потому что трагическая любовь Фауста к набожной девушке Маргарите оказалась в итоге не только выше чувственных наслаждений, но и выше смерти.

Становится ясно, почему Мефистофель терпит поражение и голос свыше возвещает, что Маргарита спасена, почему ей, страдалице, грешной, преступнице, дано прощение. Она любила. И сама Любовь прощает ее.

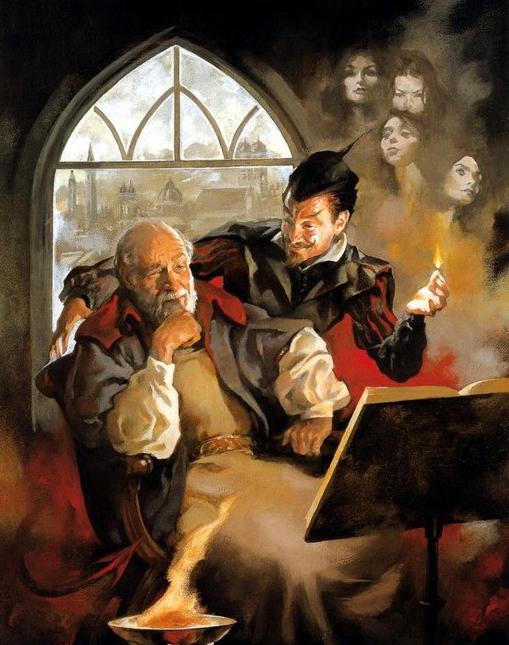

Иллюстрация на превью: Франц Ксавер Симм. "Фауст". Обложка. 19 век

Об образе в трагедии Гете: Фауст – образованный человек, он знал на тот момент все дисциплины, которые могли изучать. Книжное знание не приносит удовлетворения понимании истины мироздания. Ф-т – образ человека нового времени, разумный, ищущий, постоянно стремящийся к прогрессу, он не имеет веры.

Мефистофель очень точно характеризует Фауста.

Намного сложнее для истолкования вторая часть трагедии, пронизанная символикой, аллегориями, мифологическими образами и ассоциациями.

После крушения этой эстетической утопии и исчезновения Елены (в III акте) Фауст — уже глубокий старик — обращается к практической деятельности: получив от императора в награду за победу прибрежную полоску бесплодной земли, он мечтает защитить, ее от наводнений и возделать на благо людям. В этом он видит цель и смысл своей жизни, предсмертное высшее удовлетворение достигнутым:

Вот мысль, которой весь я предан,

Итог всего, что ум скопил.

Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,

Жизнь и свободу заслужил.

(Пер. Б. Пастернака)

Гёте поставил своей целью провести человека через различные фазы развития:

- через личное счастье

- стремление к художественной красоте

- попытки реформаторской деятельности

- созидательный труд.

Тут перед нами новое противопоставление Фауст — Мефистофель.

Мефистофель—символ силы отрицающей. Но ведь без отрицания не бывает и созидания. Такова диалектика всякого развития, в том числе и развития свободной мысли. Вот почему Мефистофель может характеризовать себя так:

«Часть вечной силы я,

Всегда желавшей зла, творившей лишь благое…

Эти слова Мефистофеля и следующие,

более точные в переводе Б. Пастернака:

, часто приводят как образец диалектики, то есть познания мира в его противоречиях, в борьбе противоположностей.

Mотив двойничества обретает в поэме мульти-ретроспективное звучание.

Во второй части трагедии, где Фауст обращается к созиданию, Мефистофель ему мешает или же искажает его намерения, привнося дух хищничества во все, к чему ни прикоснется, образ Мефистофеля приобретает сатирические черты. Именно Мефистофель становится проводником Фауста в его жизненных странствиях. Он нужен Фаусту, потому что нельзя двигаться вперед, не оставляя позади того, что уже изжило себя. Но, чуждый созиданию, Мефистофель способен помогать Фаусту лишь до известных пределов.

В первой части трагедии вехи странствий героя — это погреб Ауэрбаха в Лейпциге, кухня ведьмы, встреча Фауста с Гретхен и ее трагическая утрата.

Не радостей я жду, - прошу тебя понять!

Я брошусь в вихрь мучительной отрады,

Влюбленной злобы, сладостной досады;

Мой дух, от жажды знанья исцелен,

В трактире Фаусту скучно, и Мефистофель ведет его в кухню ведьмы (сцена 6). Фаусту нравится здесь еще меньше:

К бессмысленным их чарам отвращенье

Пытаю я: найдется ль исцеленье

Здесь, в этом тьме безумства, для меня?

Он, однако, не отказывается от предложенного ему ведьмой омолаживающего напитка и получает вторую, данную волшебством, жизнь.

Любовь Гретхен и Фауста приходит в противоречие с мещанскими нравами городка. Да и сама Гретхен не может вырваться из-под власти религиозных предрассудков, ее пугают вольномыслие Фауста, его равнодушие к церкви. Любовь, которая, как казалось Гретхен, несет ей счастье, превращается в источник ее невольных преступлений. Несчастная попадает в тюрьму, ее ждет казнь. Из тюрьмы ее пытается высвободить Фауст с помощью Мефистофеля, но Гретхен отталкивает его, будучи уже безумной.

Фауст понимает, что виновен в гибели Гретхен, и это заставляет его еще сильнее чувствовать свою ответственность. Возмужавший, он поднимается на новую ступень странствий, развивающихся во второй части трагедии в сфере общественной жизни. Изображение выходит здесь за пределы конкретных мест и времени и получает широкий обобщенный смысл.

Во второй части темой поэмы становятся судьбы и перспективы человечества, временем действия — вся история и Вечность, местом — вся Земля и Вселенная.

Странствия Фауста, и духовные и физические, продолжаются. При этом между частями трагедии возникают своеобразные параллели и контрасты: атмосфера немецкой провинции средних веков (часть первая)— атмосфера средневекового императорского двора (часть вторая); любовь Фауста к Гретхен и ее утрата (часть первая)— любовь Фауста к Елене Прекрасной и ее утрата (часть вторая); Вальпургиева ночь, построенная на образах древнегерманской мифологии (часть первая) - классическая Вальпургиева ночь, построенная на образах античной мифологии (часть вторая). Фауст как будто движется по спирали, проходя во второй части трагедии по тем же вехам своего пути, что и в первой, только на новом круге.

В акте первом Фауст и Мефистофель попадают ко двору германского императора, и Гёте заставляет Фауста, при виде зрелища прогнившего двора, обратиться к мысли о реформах, а Мефистофель предлагает выпустить бумажные деньги под залог подземных богатств страны.

Разочарование, утрата надежды на возможность реформ пробуждают в Фаусте желание уйти из средневековья к античности и подарить современности гармонию последней.

Выращенный Вагнером в колбе Гомункул, испытывающий нехватку плоти, но обладающий чистой духовностью, разделяет интерес к античности и становится на время проводником Фауста в его исканиях.

В акте третьем Фауст с помощью Матерей (так назвал Гёте придуманных им фантастических персонажей, якобы пребывающих в просторах Вселенной и держащих в своих руках начала всего сущего) вызывает из небытия Елену Прекрасную, героиню античного мифа о Троянской войне, и женится на ней. Любовь Фауста к Елене — это уже не пламя сердца, какой была его любовь к Гретхен, а скорее отзвук мысли.

Весь этот эпизод представляет собой отражение и переоценку увлечения античностью, пережитого просветителями. Но античность не могла заслонить собой проблем современности.

Брак Фауста и Елены недолог. Их сын Евфорион отрывается от Земли и уносится в космическую высь. В этом образе Гёте создал своеобразный памятник Байрону.

Вслед за сыном уносится ввысь и Елена. В руках Фауста, пытавшегося ее удержать, остается лишь ее плащ.

Валы ревут, кипят – и снова с мели

Они уйдут, без пользы и без цели.

В отчаянье и в страх меня привел

Слепой стихии дикий произвол.

Но сам себя дух превзойти стремится:

Здесь побороть, здесь торжества добиться!…

И план за планом встал в уме тогда;

Я с наслажденьем чувствую отвагу:

От берега бушующую влагу

Я оттесню, предел ей проведу

И сам в ее владенья я воду!

Звучит знаменитый монолог финала трагедии:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой!

Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной

Дитя, и муж, истарец пусть ведет,

Чтоб я увидел в блеске силы дивной

Свободный край, свободный мой народ!

Тогда сказал бы я: мгновенье!

Прекрасно ты, продлись, постой!

И не смело б веков теченье

Следа, оставленного мной!

В предчувствии минуты дивной той

Я высший миг теперь вкушаю свой

Адресуя эти слова в большей мере людям будущего, чем своим современникам, Гёте выразил в них мечту о свободной общности людей-тружеников, преобразующих мир.

Пятый акт включает в себя вместе с тем размышления Гете о противоречиях буржуазного прогресса, несущего бедствия простым людям.

В старой хижине, в том месте, где Фауст хочет установить маяк, живут тихие старики, муж и жена, Филемон и Бавкида, которые не хотят переселяться с привычного места. Мефистофель со своими подручными грубо врывается к ним в дом, и они умирают от испуга. Правда, и Фауст тут не невинен: ведь он сам сказал Мефистофелю, чтобы тот любым путем устранил помехи его планам; Мефистофель же, воспользовавшись этим, поспешно уничтожает хижину стариков, причем погибает еще и странник, нашедший приют в этой хижине.

Знаменательно, что свой высший миг Фауст обретает не в успокоенности, а в движении вперед, не в достижении цели, а в предвидении ее достижения. Он не хочет останавливать мгновение. Да это и невозможно, как невозможно остановить течение жизни. Обусловленная договором формула звучит в устах Фауста в сослагательном наклонении: не как утверждение, а как допущение, предположение.

В финале Фауст изображен слепым. Гёте дает этим понять, что Фауст видел картины свободного расцвета родного края не наяву, а мысленным взором. В реальности же к нему приближается смерть. Все мечты оказываются напрасными. Труд и несомое им благо – такая же иллюзия, как и всё остальное. Звук лопат, который слышит Фауст, оказывается стуком заступов лемуров, роющих ему могилу. Мефистофель радостно суетится, полагая, что формула произнесена, и, значит, он выиграл спор.

Он дает свою характеристику и понимание Фауста и его жизни:

Нигде, ни в чем он счастьем не владел,

Влюблялся лишь в свое воображенье;

Последнее он удержать хотел,

Бедняк, пустое, жалкое мгновенье!

Трагедия получает своеобразное обрамление, подчеркивающее ее целостность и законченность. В небесных сферах душу Фауста встречает душа Гретхен. Звучит песня мистического хора, завершающая произведение

Здесь, в достиженье.

Тянет нас к ней.

Финал — это апофеоз бессмертной сущности Фауста и Гретхен, апофеоз Человека, в котором ничто не может уничтожить человечность, любовь, свободный ищущий разум.

Таков исход договора между Фаустом и Мефистофелем. Таков итог пари между Мефистофелем и Господом. Проведя Человека через испытания и соблазны, через ад, рай, чистилище, Гёте утверждает его величие перед лицом природы, истории, Вселенной, утверждает перспективы свободного развития человека и человечества.

Вся суть в развитии души человеческой. Как бы его кто не искушал. И второй момент, всё находится в постоянном движении, прогрессирует, остановиться нельзя.

Человека всегда влекло неведомое, а еще он хотел всегда осуществить свои желания, даже те, которые не укладываются в голове. Вот для таких целей ему нужна была поддержка высших сил, добрых или злых – не важно. Главное – это добиться своего. Такой была сделка Фауста с Мефистофелем.

Немного о докторе Фаусте

Если спросить у любого человека, кто сделку с Мефистофелем заключил, то в ответ можно услышать одно имя – Фауст, во многом благодаря поэме Гете, которую изучали все по школьной программе. Но на самом деле произведение немецкий классик писал на основе реальных фактов, то есть у его персонажа был настоящий прототип.

Иоханнес Фауст был колдуном и алхимиком, врачом и теологом, астрономом и всесторонним ученым. Родился он в Швабии, где и учился. В конце концов он добрался и до черной магии. Каким-то образом в его руки попала Седьмая книга Моисея. Доктор долго изучал эту черную Библию и решил все же попробовать повелевать темными силами. Наконец он совершил ритуал, Фауст и Мефистофель подписали сделку.

Спустя годы доктор будет раскаиваться, но соглашение с темными силами, подписанное кровью, расторгнуть нельзя. Чем ближе была расплата, тем хуже становилось у Фауста на душе.

Легенда о маге в искусстве

Таинственный ритуал

Как прошла сделка с Мефистофелем? Легенда гласит, что Фауст совершил ритуал, описанный в книге магии. Доктор начертил в кабинете большой круг, пользуясь мелом и циркулем. В нем он нарисовал еще два круга поменьше, пространство которых заполнил ритуальными знаками. В полночь Фауст встал в центр и произнес заклинание. Внезапно появилось существо, напоминавшее обезьяну, которое доложило, что прибыло, чтобы служить ему. Но алхимик прогнал его и произнес другое заклятие. Тогда появилось другое существо, которое напоминало барана. Но и этого слугу Иоханнес прогнал, а сам продолжил читать заклятие. После третьего заклинания в кабинет вошел хромой человек, представившийся Мефистофелем.

Дьявол рассказал, что может дать Фаусту: путешествия в пространстве и времени, деньги, успех, любовь женщин, тайные знания. Это понравилось доктору, но сначала он спросил о плате за это удовольствие. Мефистофель хотел одного - подпись на пергаменте, которая предусматривала, что Фауст отдает ему свою душу. После определенного срока (24 года), во время которого Мефистофель будет беспрекословно служить человеку, душа доктора попадает в ад. Немного поколебавшись, Фауст согласился и подписал договор своей кровью. Сделка состоялась!

Характеристика Фауста

Гете рисует Фауста как человека высоких духовных стремлений, умного, деятельного, эрудированного. Он хочет служить людям, помочь им осуществить свои мечты, достичь гармонии. У него есть успешная врачебная практика, и он готов исцелять не только тела своих пациентов, но и их души. И подписывая договор кровью, он думает не только о себе, а обо всех людях на планете. Характеристика Фауста говорит о том, что он является человеком страстным и эмоциональным: он мгновенно увлекается красавицей Маргаритой.

Образ Мефистофеля

Характеристика Фауста и Мефистофеля помогает поглубже заглянуть в порядок вещей, разобраться в проблеме, которая имеет место. Дьявол – это неверие и отрицание всего хорошего. Но надо отдать ему должное: спутник Фауста - здравомыслящий, весьма рассудительный, умный, галантный. Внешне он выглядит так, как обычный человек. Но именно поведением он себя выдает. Мефистофель считает человека и его жизнь ограниченной, ничтожной. Он имеет на всякий случай циничное объяснение. Это и есть зло в понимании Гете, именно это он хотел донести до людей в своем произведении.

Другие действующие лица в поэме Гете

Господь Бог – это олицетворение света и добра, бесконечной любви, благодати. В прологе к поэме он спорит с чертом, утверждая, что человек посрамит сатану. Бог верит, что его творение выберет добро, истину, а не обманчивую благодать, обещанную дьяволом.

Маргарита – яркий и трогательный образ. Возлюбленная Фауста действительно хорошая: она целомудренная, стеснительная, честная, верит в Бога. Она много и тяжело работает и могла бы стать замечательной женой и матерью. Но она чувствует дьявольскую сущность и боится Мефистофеля. Фауст хоть и понимает, что погубит девушку, не может противиться желанию. Как результат – семья опозоренной Маргариты разрушается, гибнет брат от руки доктора, а сама она сходит с ума и топит ребенка. Но ожидая казни, она отказывается от помощи со стороны Фауста, которого очень любит, и просит Бога о спасении. Ее душа отправится в рай.

Чистая и добрая Маргарита – прямая противоположность Марте, которая в отношениях с Мефистофелем руководствуется рассудительностью и лицемерием.

Поэма Гете написана по мотивам средневековой легенды о сделке человека и дьявола. Однако великий поэт внес в нее свое видение извечной проблемы – отношения добра и зла, морали и денег, необузданности в желаниях и умеренности, света и тьмы. Это сложное произведение, над которым он трудился более шестидесяти лет.

Несмотря на то что Мефистофель является отрицательным персонажем, он - именно то, без чего не может существовать жизнь. Без скептицизма, отхода от нравственных обычаев, от установленных правил невозможен прогресс как таковой. Это как раз тот случай, когда зло оказывается добром на самом деле. Фауст же – человек, который недоволен тем, что имеет. Жаждет большего и, в конце концов, его получает. И пусть цена за это слишком высока, он сам понимает, что погубил себя и многих других, но цель достигнута: жизнь общества развивается. Доктор Фауст показывает, как в одном человеке уживаются противоречия, утверждая законы диалектики, которым верил Гете.

Вместо послесловия

Образ Фауста действительно бессмертен, как Гамлет Шекспира. Он помогает взглянуть на сущность жизни, переоценить свои ценности, ведь достигнув всего, доктор остается неудовлетворенным. Но запоздалое раскаяние ничего не меняет: за все надо платить.

Первая, изданная в 1808 году, представляет собой классическую трагедию. В ее основе лежит европейская легенда о докторе Фаусте, продавшем свою душу ради познания и наслаждений.

Вторая, увидевшая свет в 1832 году, после смерти Гёте, — аллегорическая поэма, состоящая из пяти актов, каждый из которых обладает самостоятельной фабулой.

Действие поэмы происходит в античности и средневековье. Предлагаем ознакомиться с ее кратким пересказом:

- Первый посвящен друзьям молодости.

- Второй представляет собой спор о театре, который ведут Режиссер и Актер с Поэтом. Первый надеется на постановке заработать, порадовав зрителя. Актер мечтает о славе, а Поэт — о том, что создаст значимое для искусства произведение.

Режиссер предлагает немедля приступать к делу и проводит параллель между театром и мирозданием. По его словам, театр позволяет сойти с небес, спуститься на землю и дальше в ад.

- Третий представляет собой фантазию на тему библейской истории о праведнике Иове, который стал предметом спора между Богом и Сатаной. В интерпретации Гёте пари заключают на душу доктора Фауста. Так Мефистофель получает право подвергнуть доктора любым возможным испытаниям.

Фауст у себя в кабинете размышляет о том, что отдал много лет постижению наук, но не чувствует себя удовлетворенным. Похвалы помощника Вагнера его лишь раздражают, и после ухода последнего Фауст посматривает на яды, размышляя о самоубийстве. От мрачных мыслей его спасает звон колоколов. Начинается Пасха.

Утром Фауст с помощником выходит в город. Его почитают за то, что он лечил от многих болезней, не страшился эпидемий и помогал людям. Но признание не воодушевляет доктора. За ним увязывается пудель черного цвета. Придя в лабораторию, Фауст переводит Новый Завет. От занятия его отвлекает пес, который становится Мефистофелем.

Маргарита, или Гретхен, — невинная девушка из небольшого городка. Ей пошел 15-й год. Она росла без отца, а недавно похоронила младшую сестру. Простолюдинка влечет героя, и Мефистофель делает так, чтобы Фауст и Маргарита воспылали друг к другу чувствами.

- Мефистофель и Маргарита вызывают друг у друга неприятие. Девушке не по душе спутник Фауста. Мефистофеля же раздражает то, что он оставил перед порогом Маргариты драгоценности, а она пожертвовала их церкви.

- Чтобы свидание состоялось, Фауст убеждает девушку дать матери снотворное. Та соглашается. Позже оказалось, что доза была смертельной и мать не проснулась.

- Брат Маргариты Валентин застал возле окна сестры Фауста и Мефистофеля. Погнался за ними, и в завязавшейся драке Фауст убил брата девушки. Умирая, тот проклял сестру. В ужасе от того, что произошло, герой спешно покинул город.

- Маргарита забеременела. Родившегося ребенка утопила в реке, за что была арестована и ожидала казни.

- В разгар Вальпургиевой ночи Фауст видит тень девушки и узнает о судьбе Маргариты. Он бросается ее спасать.

- В заключении Маргарита сошла с ума. Когда Фауст явился за ней в камеру тюрьмы, она отказалась уйти с ним и попросила похоронить ее вместе с матерью и братом. Отказавшись от помощи нечистой силы, она смогла спасти свою бессмертную душу.

Казна опустела, и правитель не знает, как ее пополнить. Мефистофель, который прикидывался шутом, советует выпустить ценные бумаги. Их залогом будут служить недра. Мефистофель уверяет, что в земле много золота. Когда оно будет найдено, вложения себя окупят. Население покупает ценные бумаги, а Фауста и Мефистофеля чтят как чародеев.

Присутствующие критикуют недостатки внешности Елены, но для Фауста она является воплощением самой красоты. Он не в силах удержать ее образ, но становится одержим идеей отыскать Елену, пройдя сквозь эпохи.

Фауст ненадолго возвращается в собственную лабораторию, где Вагнер создал существо, называемое Гомункулом. Ученый уверен, что это лучший способ воспроизводства людей, но существо страдает от двойственности своей природы.

Герой находит Елену, и от их связи рождается Эвфорион — гениальный ребенок, который не хочет оставаться на земле и быть зрителем, а намерен бороться со стихиями и растворяется в воздухе. Вскоре исчезает и Елена.

Фауст получает возможность построить плотину. Но на пути его замыслов оказывается хижина стариков, которые наотрез отказываются переселяться в другое место. Фауст просит помощи у спутника. Мефистофель убил гостя, который пришел к старикам. Потрясенные, они умирают, а дом горит. Фауст проклинает их за упорство.

Герой стареет и слепнет. Он уже не способен видеть света, но слышит звуки лопат. Они предают ему энергию, и он требует от рабочих энергичнее строить плотину. Фауст не знает, что это не рабочие, а духи роют для него могилу по приказу Мефистофеля.

Фауст умирает, но его душа не достается Мефистофелю. Ее на небо забирают ангелы, где проводником героя в рай становится Маргарита.

Вот на какие моменты при анализе произведения обращают внимание специалисты:

Известно, что первый вариант произведения Гёте написал в первой половине 1770-х годов. Он содержал 1441 рифмованную строку. Оригинал не сохранился, но в 1886 году была найдена копия. Первый фрагмент произведения был опубликован в 1790-м по предложению Шиллера.

Первая часть труда появилась в начале 1800-х, а вторую Гёте закончил в 1831 году, незадолго до смерти. В завещании писатель указал, что произведение должно быть издано, когда его не станет. Поэтому вторая часть трагедии вышла в 1832 году.

Она раскрывается через сюжеты об искушении дьяволом, убийстве ребенка, создании искусственного человека, преступлении и расплате за него, злодействе, сделанном ради общего блага.

Герой одержим идеей абсолютного знания, поэтому еще одной важной темой произведения является цена, которую ученый платит за исследования. Фауст ради знания готов продать душу.

Первая часть написана как классическая трагедия. В практике театральных постановок сложилась традиция, что актеры, играющие в прологе, исполняют ключевые роли и в пьесе. Так перед зрителем предстают: Режиссер — он же Бог, Актер — Мефистофель и Поэт — Фауст.

В первой части есть все элементы трагедии:

- Искушение дьяволом.

- Соблазнение невинной девицы.

- Убийства ее матери, брата и ребенка.

- Расплата за содеянное.

Вторая часть имеет более сложную композицию. Акты представляют собой набор аллегорий и загадок, оставляющих пространство для интерпретации. Действие в ней развивается нелинейно, герои попадают из средневековья в античность и обратно.

Главным героем произведения является Фауст, о чем свидетельствует название и содержание. В европейской культуре легенда о Фаусте существовала задолго до Гёте, но благодаря его пьесе обрела новое звучание. В ранних источниках участь героя печальна. Дьявол его уносил в ад.

В начале произведения персонаж не ценит того, что уже имеет. Он уважаемый врач, которого почитают за заслуги перед людьми. Он занимается любимым делом, но все равно недоволен жизнью, чувствует ее неполноценность. Фауст переводит Новый Завет, но не осознает ценности веры. От самоубийства его спасает колокольный звон, затем он становится свидетелем того, как раскаяние спасло душу Маргариты, и сам оказывается спасенным, несмотря на контракт с Мефистофелем.

Первый смог добиться расположения Фауста, явившись в образе студента и показав, что интеллектом он не уступает герою. А затем появился в образе богатого господина, предложив земные удовольствия, которыми Фауст пренебрегал в обычной жизни.

В первой части герой совершает злодеяние — соблазняет девушку, становится причиной смерти ее матери и брата. Поступок Маргариты впечатляет его, но во второй части он продолжает свои поиски, совершая новые преступления. Ради строительства плотины губит жизни двух стариков. В его представлении общее благо важнее отдельных жизней.

Спасение души Фауста в конце является одним из наиболее спорных моментов произведения. Оно порождает множество споров о фигуре героя. Но это и делает произведение интересным.

Читайте также:

- Расположите события в хронологическом порядке бахчисарайский мирный договор россии и турции

- Как оформить инвалидность ребенку с умственной отсталостью легкой степени

- Заявление на предоставление социальной дачи

- Как написать заявление претензию работодателю о невыплате расчета при увольнении

- Как оформить лицензию на такси через госуслуги