Мгп это совокупность норм действующих в условиях мирного договора

Обновлено: 31.05.2024

Международное гуманитарное право - совокупность норм, определяющих единые для международного сообщества права и свободы человека, устанавливающих обязательства государств по закреплению, обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляющих индивидам юридические возможности реализации и защиты признаваемых за ними прав и свобод.

Данная отрасль права включает нормы трех видов:

1) 1) нормы, действующие в нормальных ситуациях мирного времени (определенные отступления допускаются при введении чрезвычайного положения);

2) 2) нормы, предназначенные для условий вооруженных конфликтов с целью их максимально ^возможной гуманизации;

3) 3) нормы, применение которых обязательно в любых ситуациях (например, право на признание правосубъ-ектности, право на свободу мысли, совести и религии,)

Специфика международного гуманитарного права заключается в том, что участниками регулируемых его нормами отношений, носителями соответствующих прав и обязанностей являются наряду с государствами индивиды (физические лица)

Различают два значения понятия международное гуманитарное право:

1. В широком смысле международное гуманитарное право— отрасль международного права, представленная совокупностью норм и принципов, закрепляющих международные стандарты в области прав человека.

Основными международными документами в области прав человека являются:

• Устав ООН (содержит принципы о равноправии наций, равноправии мужчин и женщин, ценности человеческой личности, недопустимости дискриминации по признакам расы, пола, языка, религии);

• резолюции международных организаций (ООН и ее специализированные учреждения, например МОТ, ЮНЕСКО), имеющие рекомендательный характер: Всеобщая декларация прав человека (1948), Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981)

2. В узком смысле международное гуманитарное право— совокупность обязательных для государств правовых норм, направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера и на ограничение средств и методов ведения войны.

Основными источниками М.г.п. в этом значении являются четыре Женевские конвенции о защите жертв вооруженных конфликтов от 12 августа 1949 г.:

1) Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;

2) 2) Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море;

3) 3) Конвенция об обращении с военнопленными;

4) 4) Конвенция о защите гражданского населения во время войны, а также два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.: Дополнительный протокол, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (№ 1), и Дополнительный протокол, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (№ 2).

Иные источники международного гуманитарного права:

Источники международного гуманитарного права весьма многочисленны и характеризуются предметным разнообразием.

Наиболее общий характер имеют два универсальных договора, именуемые пактами:

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах

• Международный пакт о гражданских и политических правах.

Международные пакты о правах человека— это обязательные для участвующих государств нормативные акты. Они были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. и открыты для подписания.

Источниками международного гуманитарного права являются: Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., а также, поскольку речь идет о регламентации статуса определенных групп людей, Конвенция о статусе беженцев 1951 г., Международная конвенция о защите прав всех трудящихся — мигрантов и членов их семей 1990 г., Конвенция о коренных и ведущих племенной образ жизни народах в независимых странах 1989 г.

особую предметную группу следует выделить акты, ориентированные на обеспечение и охрану прав индивидов и групп людей в условиях вооруженных конфликтов: Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г., Дополнительные протоколы к этим Конвенциям, принятые в 1977 г.

Национальное законодательство и международное гуманитарное право:

В международном гуманитарном праве ощутимы взаимосвязи его актов и норм с внутригосударственным законодательством и его нормами.

В Конституции РФ сказано, что "в РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией" (ч. 1 ст. 17). Следует иметь в виду и нормы локального характера, представленные региональными и двусторонними договорами.

По многим вопросам гуманитарного права международные договоры (конвенции) контактируют и прямо взаимодействуют с федеральным законодательством РФ, прежде всего с такими актами, как Конституция РФ, гл. 2 которой называется "Права и свободы человека и гражданина", Законы "О гражданстве РФ", "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ", "Об образовании", "Об охране здоровья населения", "О беженцах", "О вынужденных переселенцах", ГК РФ, ТК РФ.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

На этом уроке изучим основные положения международных договоров о правилах ведения войны и защите жертв войны. Охарактеризуем основные международные договоры о защите прав человека в условиях мирного и военного времени.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Международное гуманитарное право"

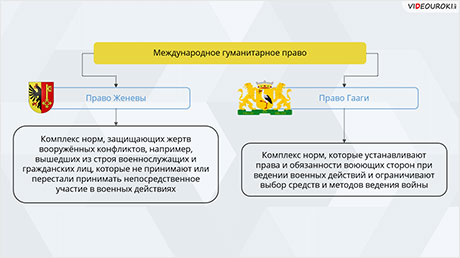

Международное гуманитарное право – это отрасль публичного международного права, состоящая из норм, которые во время вооружённого конфликта призваны – по гуманитарным причинам – защищать лиц, не принимающих или прекративших принимать непосредственное участие в военных действиях, а также ограничивать выбор средств и методов ведения войны.

Международное гуманитарное право регулирует отношения между государствами, международными организациями и другими субъектами международного права.

Другими словами, международное гуманитарное право состоит из международных договорных или обычных норм (то есть норм, вытекающих из практики государств и соблюдаемых из чувства долга), которые специально предназначены для разрешения гуманитарных вопросов, возникающих в прямой связи с вооружёнными конфликтами международного или немеждународного характера.

Поэтому международное гуманитарное право известно также как право войны или право вооружённых конфликтов. Это одна из наиболее кодифицированных отраслей международного права. Все его документы согласованы друг с другом.

В 1899 году и 1907 году состоялись Гаагские мирные конференции, которые приняли новые и расширили старые нормы Международного гуманитарного права.

Эти международные документы закрепляли следующие положения:

· устанавливалась система мирных средств для разрешения споров между государствами;

· военные действия должны направляться только против сражающихся армий;

· мирное население не должно являться объектом военных нападений, военных действий;

· вводилась обязанность заботиться о попавших в плен больных и раненых, проявляя гуманное отношение к военнопленным;

· запрещалось применение отравляющего оружия и средств, причиняющих страдания;

· оккупация считалась временным занятием территории неприятеля, во время которой нельзя отменять местные порядки и обычаи.

Ученые говорят том, что международное гуманитарное право развивалось постепенно, чтобы откликнуться на всё возрастающие гуманитарные потребности, обусловленные технологическим развитием вооружений и изменением характера вооружённых конфликтов; очень часто изменения в праве происходили уже после событий, во время которых они было столь необходимыми.

Принятые международные документы наглядно свидетельствует о более или менее непосредственном воздействии некоторых вооружённых конфликтов на процесс эволюции международного гуманитарного права.

Поэтому к основным положениям международного гуманитарного права можно отнести:

· Защиту лиц, которые прекратили принимать участие в вооружённом конфликте: раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение, военнопленные.

· Предоставление защиты людям, которые непосредственно не являлись участниками военных действий: гражданское население, медицинский и духовный персонал.

· Предоставление защиты объектам, которые не используются в военных целях: жилые дома, школы, места отправления культа и другие.

· Запрещение применения средств и методов ведения военных действий, при использовании которых не проводятся различия между гражданскими и военными лицами и объектами и которые причиняют им значительные повреждения и страдания.

Как мы с вами уже отметили, международное гуманитарное право применяется только в ситуациях вооружённого конфликта. Оно предлагает два режима защиты: один для международных вооружённых конфликтов, другой для немеждународных вооружённых конфликтов. Таким образом, применение определённых норм в конкретной ситуации будет зависеть от классификации вооружённого конфликта.

Международный вооружённый конфликт происходит в том случае, когда одно или несколько государств прибегают к применению вооружённой силы против другого государства.

Многие современные вооружённые конфликты носят немеждународный характер – это вооружённый конфликт, в котором военные действия происходят между вооружёнными силами государства и организованными негосударственными вооружёнными группами или между такими группами.

Во всех современных вооружённых конфликтах международное гуманитарное право закрепляет правила ведения войны, независимо от причин её возникновения. Эти правила направлены на ограничение средств и методов ведения войны, а также защиту жертв войны. К числу жертв вооружённых конфликтов относятся:

· лица, выжившие после затопления военно-морских судов;

· гражданское население, проживающее на территории ведения боёв;

· гражданское население, которое пострадало от ведения боевых действий;

· военные и гражданские лица, которые приобрели заболевания в период ведения боевых действий.

Что же можно отнести к правилам ведения войны:

· Любая война должна быть объявлена заранее.

· Военные действия могут разворачиваться лишь на определённой территории.

· Нельзя нападать на объекты, необходимые для выживания гражданского населения.

· Необходимо проводить различия между гражданскими лицами и военными.

· Нельзя уничтожать исторические памятники и произведения искусства.

· Необходимо оказывать медицинскую помощь раненым и больным солдатам, независимо от того, к какой воюющей стороне они принадлежат.

· Нельзя применять запрещённые средства ведения войны:

o удушающие, ядовитые газы и жидкости;

o бактериологическое, токсинное и химическое оружие;

o разрывные, разворачивающиеся в теле человека пули и другие средства поражения, при ранении которыми увеличиваются страдания людей;

o противопехотные мины;

o мины-ловушки и устройства, схожие с безвредными вещами;

o зажигательное оружие;

o оружие, поражающее осколками, которые неразличимы рентгеном.

Обязательства, вытекающие из договорных и обычных норм международного гуманитарного права, должны соблюдать все стороны в вооружённом конфликте – как государства, так и организованные негосударственные вооружённые группы.

Вооружённые конфликты – как международные, так и немеждународные – порождают значительную потребность в гуманитарной помощи. Во время войны гражданское население часто оказывается лишено самого необходимого: продовольствия, воды и крова – и не имеет доступа к медицинской помощи и другим важнейшим услугам.

Кроме того, экономическая и иная инфраструктура может быть повреждена или уничтожена, что влияет на стабильность целых стран или регионов в течение длительного времени.

Согласно международному гуманитарному праву, основная ответственность за удовлетворение основных потребностей находящихся под контролем государств гражданских лиц и гражданского населения в целом лежит именно на государствах. Однако если государство не может или не хочет выполнять свои обязанности, международное гуманитарное право предусматривает возможность предоставления гуманитарной помощи другими сторонами, например, гуманитарными организациями, при условии получения согласия соответствующего государства. Для выполнения своих задач гуманитарные организации должны получать быстрый и беспрепятственный доступ к пострадавшим.

Международный комитет Красного Креста выделил следующие нормы о предоставлении гуманитарной помощи. Они применяются во время как международных, так и немеждународных вооружённых конфликтов:

· Гуманитарная помощь: персонал и объекты организаций, оказывающие гуманитарную помощь, должны пользоваться уважением и защитой.

· Стороны в конфликте должны разрешать быстрый и беспрепятственный провоз гуманитарной помощи и содействовать ему, если такая помощь носит беспристрастный характер и оказывается без какого-либо неблагоприятного различия; при этом стороны в конфликте имеют право её контролировать.

· Стороны в конфликте должны обеспечивать свободу передвижения уполномоченного персонала, участвующего в операциях по оказанию помощи, которая необходима для выполнения его функций. Лишь в случае настоятельной военной необходимости его передвижения могут быть временно ограничены.

· Запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве метода ведения войны.

Принято говорить о том, что международное гуманитарное право представляет собой компромисс между двумя лежащими в его основе принципами: гуманности и военной необходимости.

Принцип военной необходимости допускает применение силы лишь в такой степени и такого характера, которые необходимы, чтобы добиться законной цели конфликта, то есть как можно более скорого полного или частичного подчинения неприятеля с минимальным расходованием человеческих и иных ресурсов. Он не допускает, однако, применения мер, которые в любом ином случае запрещены нормами международного гуманитарного права.

Принцип гуманности запрещает причинение страданий и повреждений или нанесение ущерба, не являющихся необходимыми для достижения законной цели конфликта.

Ещё один очень важный принцип международного гуманитарного права – это разделение участников вооружённого конфликта на комбатантов и некомбатантов.

Комбатанты – это лица, входящие в состав вооружённых сил государства, а также добровольческие отряды, отряды ополчения, партизаны, участники движения сопротивления, люди, взявшиеся за оружие при вторжении на их территорию вооружённых сил другого государства.

Некомбатанты – это лица, находящиеся при армии (комбатантах), но не участвующие в боевых действиях: журналисты, духовные лица, юристы, медицинский, интендантский персонал. Они обслуживают нужды армии и имеют право применять оружие только при самообороне.

Некомбатанты не могут быть непосредственным объектом вооружённого нападения противника, против них нельзя применять вооружённого насилия в военном конфликте.

Все эти принципы международного гуманитарного права формируют его нормы, применяемые в период вооружённых конфликтов, к которым можно отнести:

· Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую неприкосновенность.

· Взятые в плен участники боевых действий (так называемые комбатанты) и гражданские лица должны быть защищены от любых актов насилия.

· Стороны в конфликте обязаны всегда проводить различия между гражданским населением и комбатантами с тем, чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты. Нападение должно быть направлено только против военных объектов. Запрещается наносить неизбирательные удары.

· Запрещается наносить удары по незащищённым городам, селениям, зданиям.

· Запрещается вызывать голод среди гражданского населения, уничтожая, например, важные для жизнеобеспечения населения объекты.

· Запрещается использовать не по назначению или с целью обмана противника национальные флаги, гербы и флаги примирения.

· Запрещается забирать имущество мёртвого противника, если это не обоснованно стратегическими нуждами.

· Запрещается уничтожать во время бомбардировок госпитали, а также сооружения культурного и религиозного характера.

· Запрещается мародёрство и грабежи на захваченных территориях.

· Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях.

· Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана медицинская помощь.

· Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным наказаниям, жестокому или унизительному обращению.

· Защита несовершеннолетних детей, лишившихся или потерявших своих родителей. На находящиеся в конфликте стороны возлагается обязанность принимать необходимые меры, чтобы дети до 15 лет, осиротевшие или разлучённые со своими семьями вследствие войны, не были предоставлены самим себе. Воюющие стороны обязаны осуществить при всех обстоятельствах их содержание, выполнение обязанностей, связанных с их религией, и их воспитание.

Все государства обязаны – в мирное время и во время вооружённого конфликта – принимать определённые правовые и практические меры, направленные на обеспечение полноценного соблюдения международного гуманитарного права.

В конце нашего занятия попробуйте ответить на следующие вопросы.

1. Что такое международное гуманитарное право?

4. Охарактеризуйте основные принципы международного гуманитарного права.

5. Назовите нормы международного гуманитарного права, применяемые в период вооружённых конфликтов.

Международное гуманитарное право — это совокупность правовых норм, регулирующих проведение военных действий, ограничивающих методы ведения войны, защищающих гражданское население и жертв военного конфликта и принятых на международном уровне.

Основными целями международного гуманитарного права являются:

- обеспечение прав человека в условиях вооруженных конфликтов, террористических актов и техногенных катастроф;

- защита гражданского населения и жертв военных действий;

- контроль за использованием разрешенных видов оружия.

Когда применяется

Нормы международного гуманитарного права применяются когда:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

- возникает вооруженный конфликт;

- есть первые пострадавшие в ходе военных действий;

- оккупирована часть территории;

- произошло первое нападение и т. п.

Международное гуманитарное право обладает следующими функциями:

- регулирование методов ведения вооруженных конфликтов;

- определение правового статуса участников военных действий;

- защита жертв вооруженных конфликтов (гражданское население, раненые, военнопленные и т.п.);

- проведение четкого разграничения между гражданскими лицами, нуждающимися в защите, и людьми, задействованными в вооруженном противостоянии;

- контроль гуманности военных конфликтов (запрет пыток и причинения лишних физических страданий);

- защита медицинского персонала, служителей церкви, журналистов, а также медицинских, образовательных и культурных объектов.

За соблюдение принципов и норм международного гуманитарного права отвечают государства, подписавшие соответствующие конвенции и Международный комитет Красного Креста.

Основные нормы

Рассмотрим основные нормы, закрепленные в международном гуманитарном праве.

Запрет использования многих видов оружия (яды, снарядов большого веса, зажигательные)

К запрещенным видам оружия относятся:

- Боеприпасы массой до 400 грамм, способные разрываться.

- Химическое и биологическое оружие.

- Кассетные боеприпасы.

- Пули, сплющивающиеся в теле человека.

- Оружие, которое порождает осколки, которые не видно на рентгене.

- Противопехотные мины.

Статус оружия, действие которого ограничено, имеет:

- Зажигательное оружие и боеприпасы.

- Лазерное оружие, используемое для ослепления людей.

Принцип мирного разрешения международных споров, порядок провозглашения войны и открытия военных действий

Международное гуманитарное право выступает за мирное разрешение международных споров. В тех случаях, когда вооруженного конфликта не избежать, должны соблюдаться правила начала военных действий. Согласно положениям III Гаагской конвенции 1907 года, началу войны должно предшествовать:

- предупреждение о начале боевых действий с обоснованным объявлением войны;

- ультиматум с условным объявлением войны.

Нейтральные державы также должны быть заранее уведомлены о начале военных действий.

Нормы международного гуманитарного права необходимо соблюдать в случае любых военных действий, в том числе и тех, что начаты без официального объявления войны.

Законы и обычаи сухопутной и морской войны, правила нейтралитета при их ведении

Согласно IV Гаагской конвенции 1907 года и дополнительным протоколам к Женевским конвенциям 1949 года, во время военных действий запрещено:

- использование ядов;

- применение отравленного оружия;

- убийство и ранение противника, который сдался;

- формулировка приказов не оставлять никого в живых;

- использование оружия и боеприпасов из запрещенного списка;

- использование не по назначению флага перемирия, национальных флагов и других знаков и эмблем, в том числе и тех, что определены в Женевской конвенции;

- уничтожение и конфискация собственности врага, за исключением случаев, обусловленных военной необходимостью;

- нанесение ударов по незащищенным населенным пунктам и зданиям;

- лишение прав граждан вражеского государства;

- использование граждан страны-противника против их страны;

- бомбежка медицинских и образовательных зданий, исторических и культурных памятников;

- грабеж и мародерство.

Нейтралитет — это правовая позиция государства, при которой страна не предпринимает действий, способствующих ее вовлечению в международный военный конфликт.

Права и обязанности нейтральных государств закреплены в V Гаагской конвенции 1907 года:

- Территория нейтральных стран считается неприкосновенной, ее запрещено использовать для перемещения войск и грузов, вербовки людей.

- При обнаружении на своей территории войск воюющих сторон, нейтральное государство должно их интернировать на территории, которые находятся как можно дальше военных действий.

- При обнаружении на своей территории бежавших военнопленных, нейтральное государство обязано их освободить.

Условия морской войны в Женевской конвенции 1864 года

В Женевской конвенции 1864 года речь шла о сухопутной войне, после 1866 года Италия предложила распространить действие Женевской конвенции и на морские военные действия. В октябре 1868 года в Женеве прошла 2-я конференция, на которой было разработано 15 дополнительных статей, но она не была принята государствами.

Позже этот вопрос поднимался снова в разные годы, но распространение Женевской конвенции на морскую войну было принято только Гаагской конференцией 1899 года в 3-ей конвенции и 2-й Гаагской конференцией 1907 года в 10-й конвенции.

Субъекты международного гуманитарного права

Субъект международного гуманитарного права — это участник правовых отношений, регулируемых международно-правовыми нормами, обладающий всем необходимым для реализации этих норм и принципов.

Субъектами международного гуманитарного права являются:

- государства;

- нации и народы;

- международные организации.

Также к субъектам международного права относят непосредственных участников военных конфликтов, которые делятся на:

- комбатантов (тех, кто участвует в сражениях);

- некомбатантов (тех, кто не принимает участия в военных действиях).

Признаки субъектов

Каждый субъект международного права обладает:

- Правоспособностью или правом иметь свои юридические обязательства и субъективные права.

- Дееспособностью или самостоятельным осуществлением своих прав и обязанностей.

- Деликтоспособностью или юридической ответственностью за содеянное правонарушение.

Постоянные и временные

Субъекты международного права бывают:

К постоянным субъектам относятся государства. Нации, которые ведут борьбу за свое освобождение, являются субъектами международного гуманитарного права только на период этой борьбы. Международные организации так же, как и государственно-подобные образования часто являются лишь временными субъектами международного права.

Источники МГП

В основе нормы международного гуманитарного права лежат принципы, принятые на четырех Женевских конвенциях 1949 года и двух Дополнительных Протоколов 1977 года.

Однако существуют и другие соглашения и нормативные акты в области защиты населения и методов ведения вооруженных действий. Это:

- Всеобщая Декларация прав человека и гражданина 1948 года.

- Европейская Конвенция по защите прав человека и гражданина 1950 года.

- Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

- Декларация прав ребенка 1959 года.

- Европейская Социальная Хартия 1961 года.

- Особенности Пактов о правах человека 1966 года.

- Конвенция о запрещении биологического и токсического оружия 1972 года.

- Конвенция об обычном оружии 1980 года.

- Конвенция о запрещении химического оружия 1993 года.

- Оттавская конвенция о запрещении противопехотных мин 1997 года.

- Конвенция о правах ребенка 1989 года.

- Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 года.

- Дублинская конвенция о запрете кассетных бомб 2008 года.

Сущность всех этих соглашений и нормативных актов заключается в выполнении главной задачи — обеспечении безопасности разных категорий граждан.

Кто находится под защитой норм МГП

Под защиту международного гуманитарного права подпадают следующие категории людей:

- Жертвы вооруженных конфликтов (раненые и больные, военнопленные, гражданские, находящиеся в районе боевых действий).

- Медицинский персонал (люди, которые ухаживают за ранеными, занимаются хозяйственным обеспечением медицинских пунктов, работают на санитарных транспортных средствах).

- Духовные лица (выполняют исключительно религиозные функции).

- Парламентеры и люди, входящие в состав их делегаций. Парламентеры — это лица, назначенные командованием для ведения переговоров с противником. В делегацию парламентеров входят переводчик, знаменосец и трубач или барабанщик.

- Персонал гражданской обороны (люди, которые оказывают гуманитарную помощь населению и ликвидируют последствия военных действий).

- Люди, которые отвечают за защиту и охрану культурных ценностей (специально назначенные люди, которым полагается личное оружие).

- Журналисты находятся под защитой международного гуманитарного права и приравниваются к гражданским лицам до тех пор, пока они не совершат действий, несовместимых с этим статусом.

По принципам международного гуманитарного права нападение на данные категории граждан запрещено.

Значение международного гуманитарного права

Несмотря на то, что принципы международного гуманитарного права все еще нарушается многими странами, существующие соглашения имеют огромное значение для развития всего человечества.

Строгое же соблюдение всех документов международного гуманитарного права гарантирует, что жизнь на планете станет гораздо более безопасной и правильной с точки зрения гуманизма.

В настоящее время Международное гуманитарное право квалифицируется как новейшая отрасль общего международного права, как категория международно-правовой науки, признающей три характерных подхода.

В соответствии с первым подходом к Международному гуманитарному право относятся принципы, положения и нормы, направленные на регулирование международного сотрудничества субъектов права в области культуры, науки, образования, обмена информацией, контактов между людьми, но главное – на обеспечение гражданских, социально-экономических, политических, культурных прав человека, на защиту человека, его прав и имущества в условиях вооруженных конфликтов.

Второй, традиционный, подход ограничивает Международное гуманитарное право функциями регулирования защиты жертв войны, вооруженных конфликтов, гуманизации средств и методов ведения войны (Женевское право).

Наконец, третий (системный) подход объединяет все юридические нормы и положения в единый правовой комплекс, направленный на обеспечение прав человека как в экстремальных (в условиях вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, техногенных катастроф, террористических актов и др.), так и в обычных ситуациях. Этот правовой комплекс и считается Международным гуманитарным правом.

Наибольшее признание получили следующие принципы этой концепции:

- все права человека неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны, тем не менее, приоритет отдается праву на жизнь, без которого бессмысленно соблюдение остальных прав и свобод;

- принцип уважения прав человека как один из основных современного международного права не только не противопоставляется др. принципам, но гармонично с ними взаимодействует (этот принцип исключает использование прав и свобод человека в качестве повода для посягательства на безопасность и мир, на независимость и равноправие государств – на те основы, на которых базируется идея международного сотрудничества);

- вся сфера взаимоотношений государства с его населением, как следует из толкования суверенитета государства, представляет собой сферу внутренних отношений, регулируемых на национальном уровне (но это не означает право государства совершать произвол, оно должно учитывать международные обязательства и прежде всего принцип уважения прав человека);

- область межгосударственного сотрудничества по гуманитарным вопросам, прежде всего по вопросам прав человека, должна быть деидеологизирована и деполитизирована, что означает исключение политизации межгосударственного гуманитарного сотрудничества;

- индивиды и их группы непосредственно от международного сообщества никаких прав не получают;

- государства–участники сообщества должны предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией, не только определенные права и свободы, но и не посягать на такие права и свободы (например, не допускать расовой, национальной и др. дискриминации, применения пыток и т.п.);

- допускаются определенные ограничения прав и свобод, установленных национальными законами, которые необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения (это реализуется обычно в условиях чрезвычайного положения, но даже в условиях этого режима управления не допускается дискриминация личности на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения, а также права на жизнь и др.

Перечисленные принципы изложены в декларациях, пактах и конвенциях, разработанных и принятых на международных конференциях государств, впоследствии на конференциях, проводимых под эгидой ООН и ее специализированных учреждений, прежде всего Международной организации труда (МОТ) , Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и др.

Современное Международное гуманитарное право составляют:

- многосторонние договоры 1868, 1888, 1925, 1972, 1980 годов, ограничивающие или запрещающие некоторые антигуманные средства и методы ведения военных действий; ; ;

- Всеобщая декларация прав человека (1948 год), принятая Генеральной Ассамблеей ООН;

- Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 год);

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 год);

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 год);

- Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него (1973 год);

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 год);

- Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981 год);

- Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 год);

- Венская декларация и Программа действий, принятые Всемирной конференцией по правам человека (1993 год).

К указанной группе документов следует отнести акты, разработанные в рассматриваемой нормативно-правовой сфере МОТ, Международной организацией здравоохранения (МОЗ), и др.

Некоторые из приведенных выше документов имеют обязывающий характер (Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция против пыток и др. жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и др.), остальные – рекомендательный характер (Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и др.).

Документы Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, ныне – ОБСЕ) носят политический характер и поэтому в соответствии с вышеупомянутым принципом деидеологизированности и деполитизированности межгосударственного сотрудничества по гуманитарным вопросам не относятся к источникам Международного гуманитарного права. Положения этих документов называются обычно договоренностями, рассматриваемыми как односторонние обязательства международно-правового характера государств, или региональными стандартами в области прав человека.

Международное гуманитарное право использовано российским законодателем в качестве основы при разработке национальной нормативной правовой базы, регулирующей отношения российских граждан и государства, отношения Российской Федерации с другими государствами и негосударственными организациями. Конституция Российской Федерации 1993 года (Гл. 1, ст. 2) декларирует, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Глава 2 Конституции Российской Федерации во всем своем объеме определяет права и свободы человека и гражданина. В части осуществления и регулирования прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации не противоречит Международному гуманитарному праву Согласно п. 4 ст. 15 Конституции гласит, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Таким образом, принципам и положениям Международного гуманитарного права в Российской Федерации придана высшая юридическая сила.

В развитие данных конституционных установлений в Российской Федерации приняты и действуют федеральные законы:

Их нормы и положения направлены на осуществление международной гуманитарной деятельности Российской Федерации. Большую практическую роль в этой деятельности играет МЧС России, другие федеральные органы исполнительной власти, а также общественные организации. Следует признать, что расширяющаяся сфера международного гуманитарного сотрудничества в области гражданской защиты обусловливает необходимость развития общего Международного гуманитарного права и его ветвей – национальных и региональных гуманитарных правовых институтов.

Источник: Международное право в документах. –М., 1982; Международное право // Международные отношения / Ответственный редактор Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. –М., 1998; Гуманитарные операции МЧС России / Под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. –М., 2002.

3. Международная защита прав человека в условиях военного времени.

4. Права военнопленных, терпящих кораблекрушение и детей во время вооруженных конфликтов.

Апатрид - лицо без гражданства.

Бипатрид - лицо с двойным гражданством.

Военнопленные — участники военных действий, захваченные в плен неприятельской стороной во время международного вооруженного конфликта.

Гражданское население - мирное население, не входящее в состав вооруженных сил.

Источник международного права — это внешняя форма выражения международно-правовой нормы.

Комбатанты - лица из состава вооруженных сил стороны, находящейся в международном вооруженном конфликте.

Международное гуманитарное право - отрасль международного права, представляющего собой совокупность правовых норм, основанных на принципах гуманности и направленных на ограничение последствий вооружённых конфликтов.

Международное право - это система юридических норм, регулирующих отношения между государствами и другими субъектами международного права, которые создаются путем согласования позиций участников этих отношений и обеспечиваются в случае необходимости индивидуальным или коллективным принуждением.

Основная и дополнительная литература по теме урока

- Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Телюкиной М. В.Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.– М.: Просвещение, 2016 г.

- Котова О. А., Лискова Т. Е. Я сдам ЕГЭ. Модульный курс. – М.: Просвещение, 2018 г.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Откуда происходит международное право? Ответ на этот простой вопрос значительно сложнее, чем может представиться на первый взгляд. На самом деле, не существует никакого специального парламента, разрабатывающего нормы международного права.

Международное право создается децентрализовано в процессе взаимообусловленной деятельности большинства государств международного сообщества.

Международное право - это система юридических норм, регулирующих отношения между государствами и другими субъектами международного права, которые создаются путем согласования позиций участников этих отношений и обеспечиваются в случае необходимости индивидуальным или коллективным принуждением.

Нормы международного права закрепляются в источниках международного права. Источник международного права — это внешняя форма выражения международно-правовой нормы.

Наименования международных актов могут быть самыми разными — конвенция, хартия, договор, декларация, протокол, пакт, меморандум, соглашение, устав, резолюция и т.п.

Среди источников международного права выделяют писаные и неписаные.

К писаным источникам относятся международные договоры различных видов, декларации, конвенции, меморандумы и другие акты, принимаемые международными организациями в письменном виде. Они являются основными источниками международного права.

К неписаным источникам относятся международные обычаи. Международные обычаи, для того чтобы быть источником права, должны иметь нормативное значение, т.е. порядок, предусмотренный этими обычаями, должен быть общепризнан для совершения определенных действий.

Особый вид источника международного права — это общепризнанные принципы международного права, большинство которых содержится в Уставе Организации Объединенных Наций. Такие принципы не обязательно должны иметь письменное выражение, главное, чтобы они были общепризнанными в мировом сообществе.

Другим специфическим источником международного права служат акты различных международных судов, которые являются скорее правоприменительными, нежели нормативными.

Источники современного международного гуманитарного права

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.

- Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны

Предметом международного права являются отношения между государствами, международными организациями, между государствами, их отдельными регионами и международными организациями, отношения между иностранными юридическими лицами и физическими лицами.

В современном мире нередки вооруженные конфликты между различными странами. Одним из главных механизмов ограничения жестокости вооруженных конфликтов является регулирование поведения их участников с помощью норм международного гуманитарного права.

Международное гуманитарное право - отрасль международного права, представляющего собой совокупность правовых норм, основанных на принципах гуманности и направленных на ограничение последствий вооружённых конфликтов.

Субъектами международного гуманитарного права являются:

❿ юридические лица, это, в первую очередь государства, в вооруженном конфликте, как правило, противостоящие друг другу, и межгосударственные организации.

Ко второй категории относится прежде всего ООН, которая в случае нарушения мира и актов агрессии может непосредственно принимать участие в вооруженном конфликте. ЮНЕСКО уполномочена осуществлять кодификацию норм по охране культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Международный комитет Красного Креста – организация, наделенная международным сообществом мандатом на защиту и предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов. МККК имеет право заниматься гуманитарной деятельностью на территории воющих сторон.

❿ физические лица – комбатанты (воюющие), военнопленные, раненые и больные, гражданское население (мирное население, не входящее в состав вооруженных сил), сотрудники международных организаций, иностранцы, беженцы и вынужденные переселенцы, апатриды (лица без гражданства), бипатриды (лица с двойным гражданством), наемники, лазутчики и шпионы.

Участники вооруженных конфликтов делятся на комбатантов и некомбатантов (не воюющие).

Комбатанты - лица из состава вооруженных сил стороны, находящейся в международном вооруженном конфликте. Они принимают непосредственное участие в военных действиях.

К некомбатантам относятся: медицинский персонал, духовный персонал, военные юристы и корреспонденты. На комбатантов распространяется режим военного плена, а некомбатанты военнопленными не считаются.

Военнопленные — участники военных действий, захваченные в плен неприятельской стороной во время международного вооруженного конфликта.

После Первой и Второй мировых войн возникла острая необходимость утверждения незыблемых принципов международного урегулирования защиты прав человека.

В мире существуют три постоянных суда, которые являются органами, осуществляющими контроль над соблюдением прав человека: Европейский суд по правам человека; Межамериканский суд по правам человека; Международный уголовный суд.

В Европейский суд по правам человека может обратиться любой человек, находящийся под юрисдикцией страны, являющейся членом Совета Европы. Его защита распространяется на граждан РФ с 1998 г.

В военное время роль в международной системе защиты прав человека возрастает у Международного суда ООН.

В XX в. международное право обратило особое внимание на защиту прав детей. После окончания Второй мировой войны, в 1945 г. Генеральная Ассамблея ООН создала Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

В случае вооруженного конфликта – международного или немеждународного – дети пользуются общей защитой, которая предоставляется гражданским лицам, не принимающим участия в военных действиях. Им гарантируется гуманное обращение. Устанавливается ряд конкретных норм, предоставляющих детям особую защиту. Дети, принимающие непосредственное участие в военных действиях, не утрачивают этой защиты, также устанавливаются ограничения на участие детей в военных действиях.

Третья Женевская конвенция обеспечивает всестороннюю защиту военнопленных.

Неприятельское государство, во власти которого находятся военнопленные, несет полную ответственность за обращение с ними.

Содержание военнопленных под стражей не является формой наказания: цель этого – лишь предотвращение дальнейшего участия в вооруженном конфликте. Удерживающая держава может преследовать их в судебном порядке только за военные преступления, к которым относятся: преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обращение, взятие заложников и т.п.

Неприятельское государство, во власти которого находятся военнопленные, несет полную ответственность за обращение с ними. Военнопленный на допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер. Принуждать его давать какие-либо другие сведения запрещается. Пытки или другое жестокое обращение с военнопленными рассматриваются как военные преступления. Военнопленный, который пытался бежать, но оказался пойманным, подлежит за это дисциплинарному взысканию. Если военнопленный осуществил побег и присоединился к вооруженным силам своей страны, но впоследствии снова попал в плен, он не подвергается никакому наказанию за побег.

Держащая в плену держава должна бесплатно снабжать военнопленных водой и качественной пищей в достаточном количестве, предоставлять им необходимую одежду и медицинскую помощь.

Военнопленным предоставляется полная свобода для выполнения обрядов их религии. Также им должна быть разрешена переписка с родственниками (письма и карточки обычно посылаются через Центральное агентство по розыску МККК).

Военнопленные с хорошим состоянием здоровья могут привлекаться к работам, не связанным с ведением боевых действий. Использовать пленных на опасных и вредных для здоровья работах, таких как удаление мин, можно только в добровольном порядке.

Военнопленные должны быть освобождены и возвращены на родину сразу же после прекращения боевых действий.

Вопросы защиты раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение регулируются Второй Женевской конвенцией 1949 г., а также Первым дополнительным протоколом 1977 г.

К лицам, потерпевшим кораблекрушение, относятся военнослужащие и гражданские лица, которые подвергаются опасности на море или в других водах в результате несчастья, случившегося либо с ними, либо с перевозившим их судном или летательным аппаратом, и которые воздерживаются от каких-либо враждебных действий.

После каждого боя воюющие стороны обязаны принять меры к тому, чтобы разыскать и подобрать потерпевших кораблекрушение, раненых и больных, оградить их от ограбления, обеспечить им необходимый уход.

Разбор типового тренировочного задания

1.Установите соответствие между определениями и понятиями.

Источник международного права

лица из состава вооруженных сил стороны, находящейся в международном вооруженном конфликте

внешняя форма выражения международно-правовой нормы

лицо с двойным гражданством

мирное население, не входящее в состав вооруженных сил

участники военных действий, захваченные в плен неприятельской стороной во время международного вооруженного конфликта

лицо без гражданства

Источник международного права

внешняя форма выражения международно-правовой нормы

лица из состава вооруженных сил стороны, находящейся в международном вооруженном конфликте

мирное население, не входящее в состав вооруженных сил

лицо с двойным гражданством

лицо без гражданства

участники военных действий, захваченные в плен неприятельской стороной во время международного вооруженного конфликта

2.Найдите и выделите цветом в филворде по вертикали и горизонтали наименования международных актов.

Читайте также:

- Нужен ли коллективный договор в микропредприятии

- Приказ единые правила оформления лекарств приготовляемых в аптечных учреждениях

- После подписания этого договора невилл чемберлен заявил населению своей

- Договор между доу и пожарной частью

- Ип имеет статус 209 непригодный для формирования заявления р26001 что это значит