Какой законодательный документ появился раньше судебника

Обновлено: 28.06.2024

Для эффективного управления Петр I меняет Земскую Думу на команду своих сторонников, сам изучает политическую ситуацию, ставит государственные интересы выше личных, при неограниченной власти. Во главе губерний стояли губернаторы, наделенные всей полнотой административно-полицейской и судебной власти. Городское управление было сосредоточено в руках городских верхов. В 1702 году был создан Главный магистрат, который контролировал дела городовых магистратов

В 1721 году он ликвидирует патриаршество и вводит Синод, ставя дела религии под контроль светских чиновников. С 1722 года надзор за Синодом осуществлял обер-прокурор Синода. Это означало победу светской власти над духовной.

Укажите чертыуголовно-карательной политики в XVIII-XIX вв.

первый – царствование Петра I до 1740-х гг- это самый репрессивный и жестокий период в истории России

второй – с 1740-х гг. по середину XIX в. - смягчение уголовно-карательной политики

В XVIII веке уголовное законодательство было открыто сословным. Хотя ответственность за преступления несли все слои , законы закрепляли преступления, связанные с неповиновением частновладельческих крестьян помещикам.

В 1740-х гг., Елизавета приостановила применение смертной казни, ограничила пытки.

Во второй половине XVIII в. началось постепенное ограничение телесных наказаний и уже определялось наказание по возрасту наказуемого.

начался возврат к исправительным целям и средствам в уголовной политике, но последняя всё ещё оставалась жестокой в XVIII в.;

с момента правления Екатерины II основным признаком преступления стала противоправность, преступлением прямо признавалось нарушение закона; активно развивались теоретические уголовные положения.

К числу существенных недостатков Конституции РСФСР 1918 г. ученые относят ее декларативный и классовый характер. Что понимается под указанными недостатками, в каких нормах Конституции они были отражены?

Это официальные уверения, что власть перешла к рабочему населению страны. Или что существует свобода собраний, шествий и митингов.

Для всех трудящихся Конституция закрепляла право участвовать в выборах, отменить их или настоять на отзыве депутата. Кроме тех, кто пользовался трудами наемных рабочих или имел нетрудовые доходы, церковные служители, бывшие работники жандармерии, люди, принадлежавшие царской семье. Они не имели права голосовать или быть избранными в Советы депутатов. (очень хочется вставить сарказм к настоящей ситуации, просматривая биографию современных депутатов- большинство привлекались к уголовной ответственности, но это не мешает им решать административно-правовые вопросы)

У рабочих было преимущество перед крестьянами: в городе депутат мог быть избран меньшим количеством избирателей.

власть принадлежит только Советам, рабочему классу, а общедемократическая концепция, утверждающая, что народ является основой государства, даже не упоминается. Выделяя из всех рабочий класс, конституция лишала другие социальные слои их интересов.

В начальный период существования советской власти кодификация затронула только трудовое и семейное право. Такие важные отрасли, как уголовное и гражданское право, получили первые кодексы только в начале 1920-х годов. Почему кодификация началась именно с указанных отраслей?

Создание правовых основ для существование семьи в новом обществе было необходимым, так как в дореволюционном периоде и начале советского периода институт семьи и записи церковных актов были ликвидированы. Необходимо было создавать новую модель семьи. И по мнению исследователей, необходимо было для решения задачи социального обеспечения. Т.е. нуждающийся супруг имел право на содержание от другого супруга, согласно ст. 107 Кодекса

Поэтому ввелись положения:

- юридическое значение имел только гражданский брак, заключенный в спец. гос. органах

-развод по согласию сторон/стороны

-заключение брака не порождало общности имущества

-усыновление/удочерение запрещалось (почему интересно, ведь бездомных детей было много)

А. приказы;

Б. органы сословного представительства;

В. органы наместников и волостелей.

2. Какие сферы были наиболее урегулированы нормами Судебника Иоанна III:

А. гражданско-правовая;

Б. гражданско-правовая и судопроизводство;

В. уголовно-правовая и судопроизводство.

3. Отметьте черту, свойственную русским судебникам:

А. сильное влияние римского права;

Б. наличие кратких, немногословных положений в статьях;

В. многочисленность судебников.

4. Назовите самый значимый и совершенный московский судебник:

А. Сводный Судебник 1606 – 1607 гг.;

Б. Соборное Уложение 1649 г.;

В. Судебник Иоанна IV 1550 г.

5. Что произошло с монархической властью при Петре I:

А. она получила международное признание;

Б. была ограничена Сенатом;

В. самодержавие было подменено самовластием.

6. Что можно считать основой борьбы за трон после смерти Петра I:

А. зарубежный фактор;

Б. Указ о престолонаследии 1722 г.;

В. неурегулированность порядка престолонаследия.

7. Сколько основных звеньев судебной системы было создано по судебной реформе 1864 г.:

Б. три; (местных, общих, коммерческих (военных, духовных)

В. четыре.

8. Манифест от 17 октября 1905 г.:

А. учреждал Государственную думу;

Б. предоставлял политические права подданным;

В. вводил ограничения в избирательной системе.

9. В России после учреждения парламента:

А. Государственная дума являлась нижней палатой, а Государственный совет – верхней;

Б. Государственный совет являлся нижней палатой, а Государственная дума – верхней;

В. лишь Государственная дума составляла отечественный парламент.

10. В какой форме проходила февральская революция:

А. в форме политического переворота;

Б. в форме национальных столкновений;

В. в форме военного переворота.

Определите из какого законодательного акта XVIII в. сделано данное извлечение:

Как Вы думаете, какие причины вызвали издание данного Указа?

Расширить волю монарха и дать возможность проявить себя окружению, т.е. создавая конкуренцию в борьбе за власть (хотя он этого и добился, но уже не управлял социальным процессом)

Раскройте его основные положения.

Указ отменял передачу престола прямым потомкам по мужской линии и предусматривал наследника по воле монарха.

Какие экономические, социальные и юридические последствия имело издание данного Указа?

Дальнейшая борьба за престол и дворцовые перевороты и бюрократизм. Т.к. Петр не успел воспользоваться указом и оставить преемника.

Смерд Иван купил косу. Однако его сосед заявил, что эта коса является его собственностью, и была у него украдена, в подтверждение этого сосед представил свидетелей. Как можно решить дело по Русской Правде?

Записью оформлялись договоры купли-продажи. Документ нельзя было оспорить. В данном случае оформление договора на незначительную сумму осуществлялось при помощи доски. Доска была доказательством, которое можно было оспорить. Договор предположительно заключился в устной форме. Вероятно, наиболее распространенной она была в сельской местности (коса в городе не нужна).

В случае устного оформления договора требовалось 4-5 свидетелей. Сколько представил истец свидетелей, на сколько они имеют вес в обществе. Но это было важным обстоятельством.

Учитывая, что Судебный процесс по Русской Правде был только состязательным. Это означает относительное равенство сторон в суде и их активность в сборе материалов по делу. Доказательствами по Русской Правде выступали: показания свидетелей (видоков и послухов), улики (поличное), присяга (рота), ордалии (испытания водой и железом). Послух, должен был защищать свои показания против ответчика в поединке. Его неявка на суд вела к проигрышу дела стороной, опиравшейся в доказательстве своей правоты на его показания. На практике существовали также судебные поединки.

Но, если истец заявляет о краже (своей, то должен доказать, что она его).

Ответчик (непонятно, у кого купил, у соседа или у другого лица) тоже должен предоставить доказательства.

Доказательством служило также собственное признание.

Остается нерешенная проблема, если одна сторона доказала о краже личного имущества, то хоть и конкретные виды смертной казни в законе не определялись. Но из летописи известно, что воров обычно вешали (этот вид смертной казни был традиционным для таких преступников, пришел на Русь из Византии. Одновременно с уплатой штрафа виновный должен был возместить ущерб.

По делам о воровстве в качестве доказательства выступало "полишное", т.е. краденая вещь, найденная у лица, заподозренного в совершении кражи. Поличное обнаруживалось во время обыска, проводимого должностным лицом-приставом (здесь же присутствовал и истец). Судебный поединок ("поле"), а также присяга использовались тогда, когда иных, более веских доказательств не было. Процесс был устным, но решение выносилось в письменном виде. При его выдаче взимались судебные пошлины.

Почему Новгородская и Псковская республики, в отличие от других русских земель, избежали дробления в период политической раздробленности?

Новгород заключил договор с Псковом (о военной помощи).

Бояре, как в Московской Руси, не превращались в чистых землевладельцев, которые развивали только свои владения

Какая ответственность предусматривалась согласно Псковской судебной грамоте для судей, выносивших неправосудные решения? Соответствовали ли санкции характеру правонарушения?

Плотник Кузьма нанялся на работу к боярину Всеславу на полтора года. В течение года он исправно выполнял свои обязанности, а затем решил уйти к другому боярину, предложившему Кузьме более выгодные условия. Узнав об этом, Всеслав отказался выплачивать Кузьме заработанные деньги, так как тот не отработал у него положенный срок. Более того, по мнению боярина, Кузьма должен был вернуть ему деньги за проживание и питание.

Согласно анализу ст. 39-41ПСГ, условия договора был: срок выполнения работы или объем работы. Принимая во внимание, что с плотниками заключался письменный договор (но мог и в устной форме). Претензия возникла со стороны нанимателя- спор решался в судебном порядке.

Если работник покидал раньше установленного срока, то получал плату только за проделанную работу. Деньги за проживание и питание не возвращал.

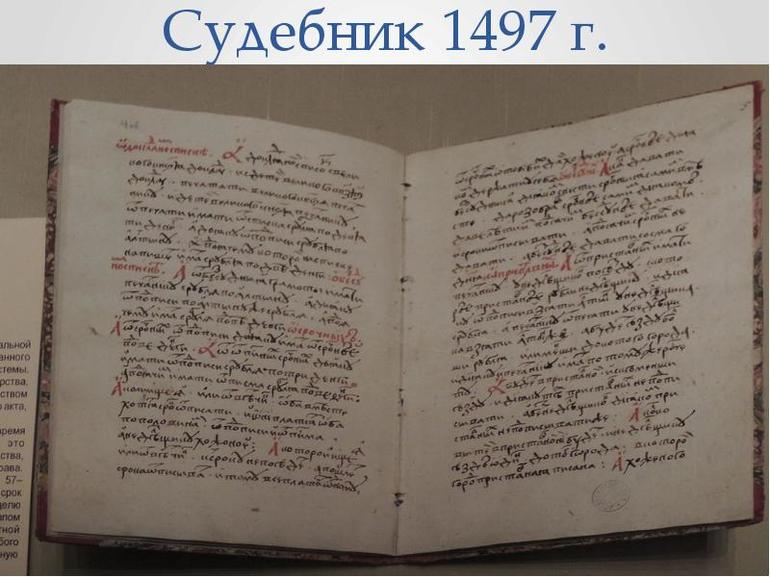

Суде́бник 1497 года — свод законов Русского государства; нормативно-правовой акт, созданный в целях систематизации существующих норм права.

Памятник русского феодального права XV века, созданный в эпоху правления Ивана III. Составление Судебника длительное время приписывалось дьяку Владимиру Гусеву, однако, по мнению Л. В. Черепнина, поддержанному и другими историками, в оригинальном документе имелась описка и речь шла о казни упомянутого Гусева [1] . По мнению того же Черепнина, наиболее вероятными составителями Судебника были князь И. Ю. Патрикеев, а также дьяки: Василий Долматов, Василий Жук, Фёдор Курицын [2] .

Содержание

Причины принятия Судебника

Эпоха Ивана III была ознаменована преодолением феодальной раздробленности и созданием московского централизованного государства.

Усиление власти великого князя, возрастание влияния боярства, появление аппарата управления централизованным государством вызвали необходимость принятия нового нормативно-правового акта, отвечающего вышеуказанным реалиям.

Источники Судебника

Судебник 1497 года основывался на предшествующем законодательстве. Источниками этого нормативно-правового акта явились:

-

, включая её позднейшие редакции. .

- Уставные грамоты — нормативные документы, издаваемые верховной властью по вопросам местного управления.

- Судные грамоты — постановления о судоустройстве, даруемые отдельным местностям и содержащие, кроме того, некоторые нормы гражданского и уголовного права. решения по отдельным вопросам.

Особенности Судебника

В Судебнике 1497 года, как и любом феодальном своде законов, нормы права излагались без чёткой системы, казуально (то есть на каждый случай, вдаваясь в частности), открыто определяли привилегии господствующего слоя населения.

Однако уже наметилась определённая систематизация материала, чего не знали предшествующие законы.

Норм процессуального права (ведение розыскного и судебного процесса) в Судебнике значительно больше, чем норм материального права (гражданского, уголовного).

Ст. 67 Судебника устанавливала порядок объявления княжеских указов.

Юридическая техника, то есть совокупная связь приемов, применяемых при разработке содержания и структуры правовых предписаний государства, слабая.

Содержание Судебника СПГИ

Содержание Судебника распадается на четыре части:

- Деятельность центрального суда и нормы уголовного права (ст.1-36).

- Организация и деятельность местных судов (ст. 37-45). и гражданский процесс (ст. 46-66) (наследование, договоры личного найма, купли-продажи, переход крестьян от одного хозяина к другому, о холопстве).

- Дополнительные статьи по судебному процессу (ст.67-68)

Судебный процесс по Судебнику 1497 года

Однако уже наметились черты розыскного или инквизиционного процесса. Для последнего характерно отсутствие прав у обвиняемого и возможности состязания с обвинителем, тем более, что для этого процесса характерно слияние в одном лице функции судьи, обвинителя и защитника. Судебник 1497 узаконивал пытку в качестве средства достижения истины.

Процесс включал в себя три стадии:

Предусматривалось письменное ведение протокола.

Уголовное право

Основная цель - устрашение

Гражданское право

Судебник 1497 года был первым законом, регламентирующим начавшееся закрепощение крестьян. Отныне крестьянин мог уйти от своего хозяина только в строго определённый срок. Юрьев день (26 ноября) — дата, с которой на Руси связывалось осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу, так как к этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев.

Судебник регулировал следующие виды договоров: найма, займа, кабала, обмен, а также правила наследования.

Значение Судебника

На Руси первым документом, призванным систематизировать правовые нормы, стал Судебник 1497 года. Он представлял собой свод законодательных актов и одновременно являлся олицетворением феодального права.

- Причины принятия и источники

- Особенности и содержание

- Нюансы судебного процесса

- Уголовное право

- Гражданские правоотношения

- Правила судопроизводства

По разным данным, составителями считают нескольких дьяков. Вероятнее всего, над оригиналом работали служители церкви Феодор Курицын, Василий Долматов, Василий Жук и боярин Иван Юрьевич Патрикеев.

Причины принятия и источники

Во времена правления Ивана III феодальная раздробленность постепенно начала сменяться политическим объединением. Усилиями князя и поддерживающих его бояр было создано централизованное государство с главным городом — Москвой. Назрела необходимость принятия документа, который регулировал бы отношения между властью и всеми слоями населения. Основные причины принятия Судебника:

- усиление руководящей роли Ивана III;

- появление управленческого аппарата;

- возросшее влияние бояр.

Пока была сильна феодальная раздробленность, работали локальные законодательные акты, причём каждое княжество разрабатывало их самостоятельно.

За основу законотворцы брали постулаты, изложенные в Русской Правде, редактируя их под свои потребности и особенности конкретного княжества. Нередко положения дополнялись новыми статьями.

Без единого документа было сложно вершить правосудие, так как законы в отдельных феодальных поместьях не выдерживали сравнения, а иногда даже вступали в противоречие между собой. Русское государство нуждалось в единой нормативно-правовой базе, которой и стал Судебник.

При его составлении дьяки использовали в качестве основы следующие документы:

- Решения судей по отдельным рассмотренным делам.

- Судные грамоты, например, Псковскую, Новгородскую. Это документы, регулировавшие отдельные отрасли права и определявшие порядок судопроизводства.

- Уставные грамоты. Каждая из них содержала положения, регулирующие отдельные вопросы. Так, Двинская уставная грамота включала несколько разделов: о подсудности и торговых пошлинах, о суде и судебных сборах, об уголовно наказуемых деяниях.

- Русская правда. Составители использовали несколько редакций, включая самые поздние.

Особенности и содержание

Согласно общей характеристике, Судебник 1497 года представлял собой казуальную основу права. Положения в нём не были систематизированы. При создании этого нормативного акта служители руководствовались прецедентами, то есть отдельными случаями и решениями, вынесенными судами. Однако значение документа сложно переоценить.

Судебник чётко определял, какой класс господствующий, а также чьи интересы должны быть на первом месте. Первые признаки систематизации прослеживались, но не были достаточно выражены.

В документе содержались нормы следующих отраслей права:

- уголовное;

- гражданское (включая обязательственное, семейное и наследственное);

- материальное;

- процессуальное.

Важно, что текст определял порядок издания отдельных актов, например, княжеских указов. Историки отмечают слабую юридическую технику и указывают на то, что отдельные отрасли права представлены кратко. Однако связь между существующими правилами и приёмами, использованными при написании положений, выше, чем в предшествующих законодательных актах такого масштаба.

Документ можно разделить на 4 смысловые части. Первая устанавливает уголовно-правовые нормы, то есть порядок отношений в обществе. Этому посвящены статьи с 1-й по 36-ю. Вторая часть, включающая ст. 37−45, охватывает деятельность судов в местностях и организацию судопроизводства. В третьей (ст. 46−66) содержатся положения, регулирующие переход крепостных крестьян между хозяевами, куплю-продажу имущества, договор найма и прочие бытовые вопросы.

Четвёртая часть представляет собой дополнительные статьи 67 и 68, разъясняющие вопросы, не нашедшие отражения в остальных разделах.

Нюансы судебного процесса

Большая часть документа посвящена процессуальным нормам.

Составители исходили из того, что отношения между людьми в немалой степени подчиняются традициям и обычаям, выступающим в качестве основных регуляторов, а порядок проведения судебных заседаний требует более пристального внимания.

Согласно Судебнику, в процессе должны были участвовать 3 стороны:

- суд, выполняющий функцию арбитра;

- обвинение, доказывающее виновность подсудимого;

- защита, задача которой — найти смягчающие обстоятельства или доказать, что подзащитный невиновен.

При рассмотрении дел соблюдался принцип состязательности сторон. Однако наметились предпосылки для того, что судебные процессы вскоре должны были стать инквизиционными. По-другому их называют розыскными. Когда дела рассматриваются по такому принципу, у обвиняемого фактически нет права, он считается виновным априори, и задача суда сводится к тому, чтобы назначить соразмерное наказание.

В инквизиционных процессах функцию судьи, защиты и обвинения выполняет одно лицо. Ход процесса протоколируется. Судебные заседатели — великокняжеский наместник и представители местной аристократии.

Стадии, типичные для процесса:

Уголовное право

Все преступления делились на несколько видов: имущественные, против личности, суда и государства. К последним относились действия, причиняющие ущерб правопорядку. Это крамола, отказ от правосудия, произвол чиновников, ябедничество, ложные доносы и многое другое. Вторая категория — деяния, направленные против личности: убийство, похищение, оскорбление, причинение телесных повреждений.

Следующий вид — имущественные преступления, например:

В отдельный раздел выделялись преступления, направленные против суда и системы судопроизводства. Также была разработана система наказаний. Самым лёгким был денежный штраф.

Самое тяжкое наказание — смертная казнь. Она предусматривалась за кражу коней и государственную измену. Ещё один вид — телесные наказания, например, битьё кнутом или членовредительство. Виновных секли на площади, чтобы устрашить остальных. Под членовредительством понималось отрезание языка, ушей или выжигание клейма, причём этот вид наказания не получил распространения.

Гражданские правоотношения

Гражданскому праву в Судебнике 1497 г. была отведена значительная часть. Документ ввёл понятие права собственности, однако он не регламентировал и не раскрыл всех нюансов. В качестве имущества, принадлежащего подданным, упоминается земля. Её выдавали за отличную службу. Также говорится о других видах собственности, но не раскрывается, каковы юридические последствия, наступающие при совершении сделок, и не устанавливается порядок купли-продажи и передачи во временное пользование. Особым видом владения землями признаётся поместье.

С Судебника началось официальное закрепощение крестьян. Это явление называют вторым изданием крепостничества. Отныне крестьяне могли переходить от одного феодала к другому только в Юрьев день, который отмечался 26 ноября. Дата была выбрана неслучайно: в конце ноября завершались полевые работы, а новый сельскохозяйственный цикл в это время ещё не начинался.

Важным достижением было то, что документ чётко определял порядок наследования. После смерти главы семейства имущество переходило к старшему сыну. Если его не было, владелицей становилась дочь. В случае её отсутствия в права наследования вступали остальные родственники, также согласно порядку. Составители Судебника предприняли попытку ограничить юрисдикцию церковного суда.

Отныне круг лиц, на которых она распространялась, ограничивался следующими категориями:

Вводились новые правила, согласно которым человек мог стать холопом. Так, обращению в холопство подлежали выходившие замуж или женившиеся на рабе, а также добровольно принявшие несвободу.

Правила судопроизводства

Согласно новым правилам, при совершении преступления судья имел право произвести розыск в местности, где предположительно мог скрываться подозреваемый. Вводилось понятие официального обыска. Кроме того, судьи получили право допрашивать всех жителей области, чтобы найти среди них свидетелей.

Суды разделились на 2 категории: вышестоящие и нижестоящие. В первую вошёл суд Боярской думы и государя, во вторую — остальные, за исключением церковного. Историки считают, что правовое положение населения по Судебнику 1497 г. значительно изменилось. Он стал первым документом, в котором право было разделено по отраслям. Это позволяло быстро найти положение, применимое к конкретной ситуации. Издание этого документа — важное событие в истории Российского государства. С появлением Судебника усилилась центральная власть и укрепилось политическое единство.

На Руси первым документом, призванным систематизировать правовые нормы, стал Судебник 1497 года. Он представлял собой свод законодательных актов и одновременно являлся олицетворением феодального права.

По разным данным, составителями считают нескольких дьяков. Вероятнее всего, над оригиналом работали служители церкви Феодор Курицын, Василий Долматов, Василий Жук и боярин Иван Юрьевич Патрикеев.

Причины принятия и источники

Во времена правления Ивана III феодальная раздробленность постепенно начала сменяться политическим объединением. Усилиями князя и поддерживающих его бояр было создано централизованное государство с главным городом — Москвой. Назрела необходимость принятия документа, который регулировал бы отношения между властью и всеми слоями населения. Основные причины принятия Судебника:

- усиление руководящей роли Ивана III;

- появление управленческого аппарата;

- возросшее влияние бояр.

Пока была сильна феодальная раздробленность, работали локальные законодательные акты, причём каждое княжество разрабатывало их самостоятельно.

За основу законотворцы брали постулаты, изложенные в Русской Правде, редактируя их под свои потребности и особенности конкретного княжества. Нередко положения дополнялись новыми статьями.

Без единого документа было сложно вершить правосудие, так как законы в отдельных феодальных поместьях не выдерживали сравнения, а иногда даже вступали в противоречие между собой. Русское государство нуждалось в единой нормативно-правовой базе, которой и стал Судебник.

При его составлении дьяки использовали в качестве основы следующие документы:

- Решения судей по отдельным рассмотренным делам.

- Судные грамоты, например, Псковскую, Новгородскую. Это документы, регулировавшие отдельные отрасли права и определявшие порядок судопроизводства.

- Уставные грамоты. Каждая из них содержала положения, регулирующие отдельные вопросы. Так, Двинская уставная грамота включала несколько разделов: о подсудности и торговых пошлинах, о суде и судебных сборах, об уголовно наказуемых деяниях.

- Русская правда. Составители использовали несколько редакций, включая самые поздние.

Особенности и содержание

Согласно общей характеристике, Судебник 1497 года представлял собой казуальную основу права. Положения в нём не были систематизированы. При создании этого нормативного акта служители руководствовались прецедентами, то есть отдельными случаями и решениями, вынесенными судами. Однако значение документа сложно переоценить.

Судебник чётко определял, какой класс господствующий, а также чьи интересы должны быть на первом месте. Первые признаки систематизации прослеживались, но не были достаточно выражены.

В документе содержались нормы следующих отраслей права:

- уголовное;

- гражданское (включая обязательственное, семейное и наследственное);

- материальное;

- процессуальное.

Важно, что текст определял порядок издания отдельных актов, например, княжеских указов. Историки отмечают слабую юридическую технику и указывают на то, что отдельные отрасли права представлены кратко. Однако связь между существующими правилами и приёмами, использованными при написании положений, выше, чем в предшествующих законодательных актах такого масштаба.

Документ можно разделить на 4 смысловые части. Первая устанавливает уголовно-правовые нормы, то есть порядок отношений в обществе. Этому посвящены статьи с 1-й по 36-ю. Вторая часть, включающая ст. 37−45, охватывает деятельность судов в местностях и организацию судопроизводства. В третьей (ст. 46−66) содержатся положения, регулирующие переход крепостных крестьян между хозяевами, куплю-продажу имущества, договор найма и прочие бытовые вопросы.

Четвёртая часть представляет собой дополнительные статьи 67 и 68, разъясняющие вопросы, не нашедшие отражения в остальных разделах.

Нюансы судебного процесса

Большая часть документа посвящена процессуальным нормам.

Составители исходили из того, что отношения между людьми в немалой степени подчиняются традициям и обычаям, выступающим в качестве основных регуляторов, а порядок проведения судебных заседаний требует более пристального внимания.

Согласно Судебнику, в процессе должны были участвовать 3 стороны:

- суд, выполняющий функцию арбитра;

- обвинение, доказывающее виновность подсудимого;

- защита, задача которой — найти смягчающие обстоятельства или доказать, что подзащитный невиновен.

При рассмотрении дел соблюдался принцип состязательности сторон. Однако наметились предпосылки для того, что судебные процессы вскоре должны были стать инквизиционными. По-другому их называют розыскными. Когда дела рассматриваются по такому принципу, у обвиняемого фактически нет права, он считается виновным априори, и задача суда сводится к тому, чтобы назначить соразмерное наказание.

В инквизиционных процессах функцию судьи, защиты и обвинения выполняет одно лицо. Ход процесса протоколируется. Судебные заседатели — великокняжеский наместник и представители местной аристократии.

Стадии, типичные для процесса:

Уголовное право

Все преступления делились на несколько видов: имущественные, против личности, суда и государства. К последним относились действия, причиняющие ущерб правопорядку. Это крамола, отказ от правосудия, произвол чиновников, ябедничество, ложные доносы и многое другое. Вторая категория — деяния, направленные против личности: убийство, похищение, оскорбление, причинение телесных повреждений.

Следующий вид — имущественные преступления, например:

В отдельный раздел выделялись преступления, направленные против суда и системы судопроизводства. Также была разработана система наказаний. Самым лёгким был денежный штраф.

Самое тяжкое наказание — смертная казнь. Она предусматривалась за кражу коней и государственную измену. Ещё один вид — телесные наказания, например, битьё кнутом или членовредительство. Виновных секли на площади, чтобы устрашить остальных. Под членовредительством понималось отрезание языка, ушей или выжигание клейма, причём этот вид наказания не получил распространения.

Гражданские правоотношения

Гражданскому праву в Судебнике 1497 г. была отведена значительная часть. Документ ввёл понятие права собственности, однако он не регламентировал и не раскрыл всех нюансов. В качестве имущества, принадлежащего подданным, упоминается земля. Её выдавали за отличную службу. Также говорится о других видах собственности, но не раскрывается, каковы юридические последствия, наступающие при совершении сделок, и не устанавливается порядок купли-продажи и передачи во временное пользование. Особым видом владения землями признаётся поместье.

С Судебника началось официальное закрепощение крестьян. Это явление называют вторым изданием крепостничества. Отныне крестьяне могли переходить от одного феодала к другому только в Юрьев день, который отмечался 26 ноября. Дата была выбрана неслучайно: в конце ноября завершались полевые работы, а новый сельскохозяйственный цикл в это время ещё не начинался.

Важным достижением было то, что документ чётко определял порядок наследования. После смерти главы семейства имущество переходило к старшему сыну. Если его не было, владелицей становилась дочь. В случае её отсутствия в права наследования вступали остальные родственники, также согласно порядку. Составители Судебника предприняли попытку ограничить юрисдикцию церковного суда.

Отныне круг лиц, на которых она распространялась, ограничивался следующими категориями:

Вводились новые правила, согласно которым человек мог стать холопом. Так, обращению в холопство подлежали выходившие замуж или женившиеся на рабе, а также добровольно принявшие несвободу.

Правила судопроизводства

Согласно новым правилам, при совершении преступления судья имел право произвести розыск в местности, где предположительно мог скрываться подозреваемый. Вводилось понятие официального обыска. Кроме того, судьи получили право допрашивать всех жителей области, чтобы найти среди них свидетелей.

Суды разделились на 2 категории: вышестоящие и нижестоящие. В первую вошёл суд Боярской думы и государя, во вторую — остальные, за исключением церковного. Историки считают, что правовое положение населения по Судебнику 1497 г. значительно изменилось. Он стал первым документом, в котором право было разделено по отраслям. Это позволяло быстро найти положение, применимое к конкретной ситуации. Издание этого документа — важное событие в истории Российского государства. С появлением Судебника усилилась центральная власть и укрепилось политическое единство.

Великий князь Иван Третий в 1497 году утвердил единый для всей Руси сборник законов. В историю он вошел как Судебник Ивана 3. Новый кодекс был введен с целью юридического объединения государства. Документ излагал нормы уголовного и гражданского права, формулировал виды преступлений и систему наказаний. Судебник 1497 года четко определял взаимоотношения феодалов и земледельцев, включая право перехода крестьян к другим помещикам в Юрьев День.

История создания Судебника

Сборник законов формировался на основе правовых документов Московского княжества и других русских земель. Предварительный вариант Судебника был составлен в 1491 году. Он включал в себя местные указы, уставные и жалованные грамоты, отдельные статьи Русской Правды и Псковской Судной грамоты.

Разработчиком кодекса принято считать думного дьяка Владимира Гусева. Ряд историков полагает, что Гусев работал не один, а с боярами Семеном Ряполовским, Иваном и Василием Патрикеевыми, дьяками Курицыным, Жуком и Долматовым.

Иван Третий со своими сыновьями и Боярской думой обсуждал Судебник в течение всего сентября 1497 года. Окончательное утверждение документа произошло в конце месяца. Впервые письменное свидетельство о Судебнике зафиксировано в 1556 году в мемуарах австрийского дворянина Сигизмунда Герберштейна, бывшего послом в Московском княжестве.

Особенности и структура документа

Историки располагают единственным текстом Судебника Ивана 3, изданного в 1497 году. Рукопись обнаружили в начале 19 века, в подмосковном монастыре. Исследования показали, что документ — не подлинник, а копия, выполненная тремя разными людьми.

Статьи кодекса не были пронумерованы. Тематических рубрик по отраслям права не было. Изложение шло сплошным текстом, разделенным только красными заголовками. Всего насчитывается 36 частей, разбитых на более мелкие подпункты.

Современные историки выделяют в тексте Судебника Ивана 3 всего 68 статей. Они могут быть распределены на 5 категорий:

- уголовное право;

- гражданское право;

- организация работы центрального суда;

- функции местного суда;

- система наказаний.

Дополнительные статьи устанавливают правила проведения судебного процесса и принятия свидетельских показаний.

Структура суда по Судебнику

Высшей судебной инстанцией, согласно новому своду законов, объявлялся Боярский суд. Его полномочия возлагались на бояр, входивших в Думу и на приказных дьяков. Боярский суд ведал правонарушениями, совершенными местными судьями, дьяками и подьячими, служилыми людьми, а также самими членами Боярской Думы.

Судебные функции на периферии исполняли наместничьи суды в лице наместников и волостелей. Они проводили разбор дел и допросы через своих служащих — тиунов. Судебник закрепляет право членов местного самоуправления вести контроль над действиями наместников и волостелей. Представители горожан и крестьян должны были присутствовать во время наиболее значимых судебных процессов.

Кодекс строго запрещает судьям любого ранга брать взятки

Посула от суда не имати никому

Судебник 1497 года

Первые статьи документа устанавливают точные нормы взимания судебных пошлин. Сумма рассчитывалась в зависимости от характера преступления и его доказанности в суде.

Систематизация преступлений

Судебник Ивана 3 перечисляет различные виды правонарушений, направленных против личности и собственности, в том числе:

- убийство;

- разбой;

- воровство;

- поджог;

- клевета;

- оскорбление;

- нарушение договора займа.

Одной из задач судопроизводства 15 века было устрашение, поэтому наказанием чаще всего служила смертная казнь. Судебные расходы и возмещение убытков истцу покрывались за счет конфискации имущества ответчика.

Кража, совершенная впервые, наказывалась битьем кнута на площади и возмещением убытков. Если же вор попадался вторично или усугублял кражу убийством собственника, его предавали смертной казни.

Наиболее серьезной категорией преступлений считалась деяния, направленные против государства и церкви. Судебник 1497 года определял, что к этой группе относится убийство господина, церковная кража, крамольные слова против княжеской власти или церкви, шпионаж и сговор с врагом. Наказанием за эти правонарушения служила смертная казнь.

Отношения землевладения

Судебник Ивана Третьего отразил важнейший момент в становлении крепостного строя на Руси. Он утверждал право крестьян на переход от одного феодала к другому лишь единожды в год. Этот срок составлял неделю до и неделю после Юрьева дня — по святцам, 26 ноября.

Новое положение вводилось из-за возросшего среди феодалов спроса на рабочую силу. Освоение земель, присоединенных к Руси Иваном 3, требовало большого количества зависимых крестьян. Свободный выход противоречил интересам бояр и помещиков.

Значение Судебника

Свод законов 1497 года — один из первых в Европе общегосударственных юридических кодексов. Подобных документов в 15 веке не было в большинстве развитых стран, включая Англию и Францию. Судебник Ивана 3 закрепил правовой статус различных социальных групп Московской Руси, установил принципы классовой юстиции, чем способствовал дальнейшему утверждению феодального строя.

Большинство положений Судебника регулярно применялись на практике, но наказания часто смягчались.

Человекоубийство, если только оно не было совершено для грабежа, редко наказывалось смертной казнью

Записи Герберштейна

Судебник оставался главным источником права при Василии Третьем, Иване Грозном и Федоре Иоанновиче. Новые своды законов в дальнейшем создавались на основе Судебника 1497 года.

Читайте также:

- Что значит зарезервировать заявление

- Нотариальное согласие на лишение родительских прав образец

- Какие документы нужны для оформления материальной помощи студенту

- Документация по валидации порядок оформления пакета документов по валидации процесса

- Акт приема передачи трактора к договору купли продажи между юридическими лицами