Как получить справку о дистрофии

Обновлено: 28.06.2024

Дистрофия сетчатки – это сложная патология сетчатой оболочки глаза, которая приводит к стойкому ухудшению остроты зрения. Причиной ее появления является комплекс факторов, которые условно можно разделить на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). Непосредственной причиной появления дистрофии сетчатки являются сосудистые нарушения, запускающие каскад патологических реакций, в итоге приводящих к выраженному снижению зрения. Длительное время болезнь остается совершенно незаметной и обнаруживается зачастую уже при развитии осложнений.

В лечении большинства болезней глаз время их обнаружения имеет решающее значение, ведь чем раньше начато адекватное лечение, тем лучше прогноз с точки зрения сохранения зрения. Не лишайте себя возможности хорошо видеть, ежегодно проходите обследование глаз, даже если вам кажется, что симптомов болезней глаз у вас нет! Простая, быстрая и недорогая процедура осмотра глаз у офтальмолога поможет сберечь зрение на долгие годы!

Причины появления дистрофии сетчатки

Довольно часто дистрофии сетчатки генетически обусловлены, но есть ряд факторов, которые повышают вероятность развития болезни. К ним относятся:

- пожилой возраст

- болезни сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, атеросклероз)

- сахарный диабет

- избыточный вес

- вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание)

- близорукость средней и высокой степени

- тяжелые инфекционные заболевания, хронический стресс

- перенесенные воспаления глаз, травмы глазного яблока

Как проявляется дистрофия сетчатки

Общим симптомом для любой формы дистрофии является прогрессирующее ухудшение зрения, а также нарушение полей зрения. При осмотре глаз могут быть выявлены скотомы (участки выпадения зрения), искажение видимого изображения предметов, ухудшение ориентации в сумерках и в условии ограниченной освещенности. Больной с дистрофией сетчатки может заметить искривление прямых линий, непрозрачные пятна в поле зрения, выпадение букв во время чтения, изменение цветовосприятия.

На ранней стадии дистрофии сетчатки могут не вызывать никаких неприятных ощущений. Поэтому если вы или ваши родственники находитесь в группе риска, не игнорируйте ежегодный осмотр у квалифицированного офтальмолога.

Какие бывают дистрофии сетчатки

Дистрофия сетчатки – сборное понятие, которое объединяет разные по природе и проявлениям патологии сетчатой оболочки глаза. По своей природе дистрофии сетчатки разделяются на первичные, наследственно обусловленные, и вторичные, приобретенные, вызванные общими заболеваниями организма.

Первичные дистрофии сетчатки – это множество различных патологий, передающихся по наследству. Обычно они проявляются в детском возрасте и вызывают стойкое прогрессирующее снижение зрения, со временем приводящее к слепоте. Примером первичных дистрофий сетчатки являются амавроз Лебера, пигментная дистрофия сетчатки, болезнь Вагнера, дистрофия Беста, болезнь Штаргардта, точечно-белая дистрофия сетчатки.

Вторичные (приобретенные) дистрофии, в зависимости от преимущественной области поражения сетчатки, разделяют на центральные и периферические.

Центральные дистрофии сетчатки

Поскольку при этой форме дистрофии сетчатки поражается область макулы (желтого пятна, центральной ямки сетчатки), заболевание также называют макулодистрофией. Желтое пятно, или макула – это область сетчатки, отвечающая за наилучшую остроту зрения и различие мелких деталей изображения. При поражении этой области страдает центральное зрение, а периферическое зрение остается неизменным. Человеку с центральной дистрофией сетчатки сложно читать, водить машину, рисовать, писать, вышивать и т.п.

В молодом возрасте центральная дистрофия сетчатки нередко выявляется при миопии, в пожилом возрасте диагностируют возрастную макулодистрофию. Своевременное выявление и регулярная терапия позволяют остановить прогрессирование симптомов заболевания и сохранить зрение на долгие годы.

Периферические дистрофии сетчатки

В этом случае изменения обнаруживаются на периферии сетчатки, то есть в тех ее областях, которые не принимают участия в формировании четкого зрения. Периферические ретинальные дистрофии, как правило, не сопровождаются отчетливым ухудшением зрения, но повышают риск развития тяжелых патологий глаз, таких как отслойка сетчатки.

Периферические дистрофии различной степени выраженности диагностируются у большинства близоруких людей. Поэтому если вы носите очки или линзы, обязательно проходите ежегодный осмотр глазного дна у офтальмолога. В случае, если доктор обнаружит участки истончения или разрывов сетчатки, вам будет предложена ограничительная лазерная коагуляция сетчатки.

Лечение дистрофии сетчатки

Своевременно начатое лечение дистрофии сетчатки помогает улучшить остроту зрения, остановить прогрессирование патологических изменений в тканях глаза и предотвратить появление грозных осложнений.

Для лечения дистрофий сетчатки применяют комплексный подход. Ввиду того, что большинство случаев заболевания носит наследственный характер, лечение болезни их симптоматическое, направленное на поддержание достаточной остроты зрения.

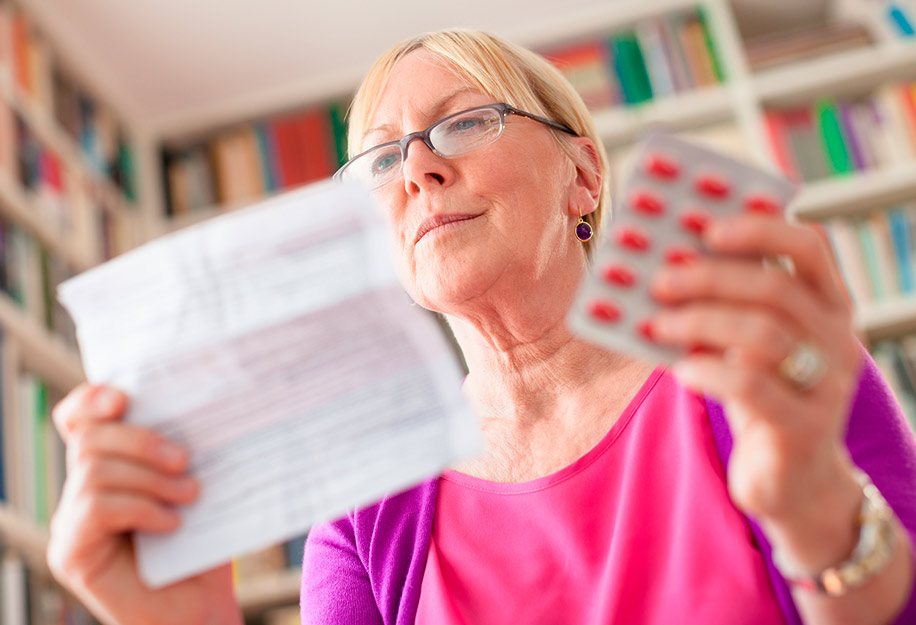

Медикаментозное лечение включает применение лекарственных препаратов с различным механизмом действия, цель которого – улучшение питания тканей сетчатки. Обычно применяют сосудорасширяющие препараты (но-шпа, папаверин), дезагреганты (аспирин, клопидогрель), комплексные витаминные препараты, укрепляющие стенки сосудов сетчатки (аскорутин, препараты с лютеином), биогенные стимуляторы и пептиды (ретиналамин, экстракт алоэ). При обнаружении экссудативной формы ВМД показаны интравитреальные инъекции препаратов из группы блокаторов неоангиогенеза (anti-VEGF препараты), дексаметазона, рассасывающих препаратов (гепарин, этамзилат).

Физиотерапевтическое лечение при дистрофии сетчатки включает магнитотерапию, лазерную стимуляцию сетчатки, электрофорез с лекарственными препаратами, улучшающими питание тканей (но-шпа, никотиновая кислота и пр.).

Аппаратное лечение возможно и в домашних условиях - использование прибора АМВО-01, разработанного специально для применения у пациентов с патологией сетчатки и зрительного нерва.

Наиболее эффективным методом лечения у пациентов с дистрофиями сетчатки является лазерная коагуляция (фотокоагуляция) сетчатки. Цель такого лечения – отграничение измененных областей сетчатки от окружающих их здоровых тканей для предотвращения прогрессирования болезни и развития возможных осложнений. Местное воздействие лазерных лучей повышает температуру в области обработки и вызывает ограниченную коагуляцию тканей и образование прочных сращений между сетчаткой и прилежащей к ней сосудистой оболочкой.

Хирургическое лечение показано при выявлении грубых сращений (шварт) между сетчаткой и стекловидным телом глаза, а также неоваскулярных мембран. С этой целью применяют витреоретинальные операции (витрэктомия, склеропломбаж, экстрасклеральное пломбирование и пр.).

Цены на лечение дистрофии сетчатки

Стоимость лечения при дистрофии сетчатки зависит от вида манипуляции (медикаментозное, лазерное, хирургическое) и объёма вмешательства, необходимости применения дополнительных расходных материалов и общей анестезии. Поэтому точная стоимость лечения может быть названа только после очной консультации со специалистом. Узнать стоимость основных процедур и операций вы можете в разделе ЦЕНЫ.

Мышечные дистрофии представляют собой группу наследственных первичных заболеваний мышц, характеризующихся дегенерацией мышечных волокон и мышечной слабостью.

Мышечная слабость при мышечной дистрофии

Классификация этих состояний традиционно основывалась на:

- патологических,

- клинических,

- наследственных паттернах.

Даже при том, что есть некоторые общие признаки, относящиеся к мышечной слабости, определенные синдромы показывают некоторые характерные клинические проявления.

Мышечная слабость, возникающая при всех различных типах мышечной дистрофии, имеет определенную характеристику. Прежде всего, пациент ощущает слабость с обеих сторон тела. Как правило, при мышечной слабости отсутствуют болевые ощущения, но мышцы чувствительны к прикосновениям. Известно, что при некоторых типах дистрофий, затрагивающих основные мышцы конечностей, возникают скованность и судороги (хотя тяжелые формы судорог довольно необычны).

Течение и степень тяжести заболевания, а также его прогноз зависят от конкретного типа дистрофии, от которой страдает человек, следовательно, необходим точный диагноз. Тщательное изучение истории болезни и соответствующие лабораторные анализы имеют решающее значение для установления диагноза и планирования терапевтического процесса.

Клинические проявления специфических состояний

Симптомы мышечной дистрофии Дюшенна обычно появляются в возрасте до 6 лет. Слабость начинается в области верхних конечностей и таза. Дети, страдающие данным заболеванием, часто падают, имеют проблемы с двигательными навыками (бег, прыжки) и проявляют псевдогипертрофию. Симптомы могут также включать усталость, трудности в обучении (IQ может быть ниже 75) и возможную умственную отсталость.

Мышечная дистрофия Беккера менее серьезна, чем мышечная дистрофия Дюшенна, поэтому основное различие заключается в том, что люди с этим заболеванием могут ходить в 16 лет (а некоторые продолжают делать это и в пожилом возрасте).

У них могут быть:

- судороги в мышцах,

- определенные трудности с координацией.

Наиболее выраженным симптомом миотонической мышечной дистрофии является неспособность расслабить мышцы после внезапного сокращения. Это состояние поражает как женщин, так и мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

Другие клинические проявления включают:

- проблемы со зрением,

- трудности с глотанием,

- сильное снижение веса,

- облысение,

- сердечные заболевания,

- атрофию яичек.

Термин "врожденная мышечная дистрофия" используется для группы мышечных дистрофий, объединенных тем фактом, что мышечная слабость начинается в младенчестве или в раннем детстве (обычно в возрасте до двух лет). Из-за этих состояний ребенок может казаться "дискетным", и позже дети медленно достигают таких основных двигательных показателей, как сидение, переворачивание или ходьба.

Некоторые из более редких форм врожденной мышечной дистрофии также сопровождаются умственной отсталостью или неспособностью к обучению.

Ранние признаки мышечной дистрофии Эмери-Дрейфуса включают ходьбу на пальцах ног из-за жесткости ахиллова сухожилия в пятках, трудности сгибания в локтях и возможность обморока из-за аномалий сердца.

Мышечная дистрофия конечностей, как и другие мышечные дистрофии, в первую очередь представляет собой расстройство произвольных мышц. Люди с этим заболеванием сталкиваются со слабостью мышц бедер и ног.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Дистрофия сетчатки глаза. Особенности заболевания, диагностика, профилактика и лечение

Дистрофия сетчатки – дегенеративное заболевание, для которого типично прогрессирующее ухудшение зрительных функций. Специалистами заболевания сетчатки считаются одними из наиболее опасных, поскольку они блокируют работу всего зрительного канала. Здесь, на сетчатке, происходит первичное восприятие света и формирование изображения.

Поэтому даже при сохранении остальных зрительных функций нарушение состояния сетчатки может привести к слепоте.

Особенно часто заболевание встречается у пожилых людей, однако в последние десятилетия оно все чаще диагностируется у более молодых людей. Поэтому каждый из нас должен быть информирован о дистрофии сетчатки и степени ее опасности.

Изначально болезнь влияет на центральное зрение, не вызывая при этом полной потери зрения и острых жалоб. Она может развиваться на протяжении ряда лет, не вызывая особого беспокойства. Тем не менее, во всем мире это одна из самых серьезных причин последующей слепоты. Вероятность ее возникновения нарастает после 40 лет, и становится критической по достижении 55 лет.

В целом офтальмологи поздно диагностируют ее по двум причинам: на ранней стадии дистрофии сетчатки часто развивается бессимптомно, а пациенты воспринимают ее как нечто "естественное" для пожилого возраста и слишком поздно обращаются к специалистам.

Дистрофия сетчатки глаз и ее виды

По механизму развития различают два вида дистрофии.

В этом случае внутри сосудистой оболочки глаза начинают возникать аномальные сосуды, которые пропускают экссудат - кровь и лимфу - в область сетчатки. Это так называемая хориоидальная неоваскуляризация, вызывающая оптическое искажение зрительной информации.

При этом пациент вместо прямых линий начинает видеть волнистые, в поле зрения возникают слепые пятна. Длительное поступление экссудата в ткани сетчатки может закончиться полной утратой центрального зрения.

Эта форма болезни характеризуется отложениями желтого цвета в центральном сегменте сетчатки. Небольшие отложения не вызывают серьезных нарушений. Но со временем размер желтых пятен увеличиваются и симптомы болезни становятся заметнее. Это снижение светочувствительности и остроты зрения, затемнение зрения.

Для поздних стадий дистрофии типично истончение светочувствительного слоя клеток, с его дальнейшей атрофией и разложением ткани. Слепые пятна в поле зрения - характерный признак атрофического течения заболевания, постепенно приводящего к полной утрате центрального зрения.

У большинства пациентов врачи констатируют неэкссудативную форму дистрофии. Но во многих случаях она постепенно переходит в экссудативную форму.

Причины возникновения дистрофии сетчатки

Основная причина дистрофии сетчатки - старение. Оно влияет на весь организм и вызывает постепенное нарушение всех его функций. При этом снижается эластичность тканей и их способность к регенерации, уменьшается объем циркулирующей в тканях жидкости. Стареет и сетчатка глаза. И в определенном возрасте начинают возникать необратимые изменения, приводящие к ее дистрофии.

Данные исследований свидетельствуют о том, что на развитие болезни существенно влияет наследственность.

Ген, влияющий на появление дистрофии сетчатки. Определенные нарушения в этом гене, выявленные учеными, напрямую связаны с патологией. В норме ген ответствен за развитие иммунной системы и синтез белков, принимающих участие в защите организма от патогенных факторов.

Ген, отвечающий за развитие кровеносной системы в период эмбрионального развития. Его роль в развитии заболевания также отмечается исследователями. Его избыточная активность обуславливает аномальное разрастание структуры сосудов сетчатки при экссудативной форме заболевания.

Факторы риска при дистрофии сетчатки

- Принадлежность пациента к европеоидной расе (причем женщины болеют чаще мужчин).

- Светлый цвет глаз. Исследованиями подтверждена связь развития дистрофии сетчатки с низкой интенсивностью пигментации глаз.

- Избыток солнечного света. Ультрафиолет способен провоцировать развитие патологических процессов в сетчатке.

- Чрезмерное содержание в пище жирных продуктов.

- Старение. Пожилые люди - от 60 до 90 лет - группа наибольшего риска возникновения дистрофии сетчатки. Но болезнь может возникать и у более молодых людей.

- Низкая физическая активность и избыточный вес. В данной категории дистрофия сетчатки регистрируется вдвое чаще обычного.

- Гипертония. Постоянное влияние высокого давления на глазные сосуды может вызвать дистрофические процессы в сетчатке.

- Курение, негативно влияющее на состояние микроциркуляторного кровеносного русла.

- Последствия применения лекарств, в частности противомалярийных препаратов и ряда нейролептиков.

- Повышенное содержание холестерина в крови.

- Семейная история дистрофии. Повышенный риск возникновения болезни связан с наследственным механизмом ее передачи.

Симптомы развития дистрофии сетчатки

При дистрофии сетчатки на ранней стадии возможно полное отсутствие симптомов. Более того, при поражении только одного глаза дистрофия может довольно долго присутствовать бессимптомно.

Экссудативная форма. Симптомы.

- Размытость и искажение формы предметов в центральной зрительной зоне.

- Снижение остроты зрения.

- Значительное падение четкости (даже при небольшом дефиците освещенности).

- Возникновение слепых пятен в поле зрения.

- Затруднения при распознавании лиц.

Неэкссудативная форма. Симптомы.

- Вместо слепого пятна - размытое пятно в поле зрения.

- Быстрое нарастание симптомов.

- Туманное зрение.

- Неспособность к распознаванию мелкого текста.

Дистрофия сетчатки - прогрессирующее заболевание, поэтому интенсивность симптомов, как правило, постепенно возрастает.

Болезнь не затрагивает периферическое зрение, и поэтому даже на поздней стадии дистрофии сетчатки полная слепота не возникает.

Диагностика дистрофии сетчатки

Наиболее эффективные методы доступны только на ранних стадиях болезни. Поэтому очень важна ранняя диагностика дистрофии сетчатки.

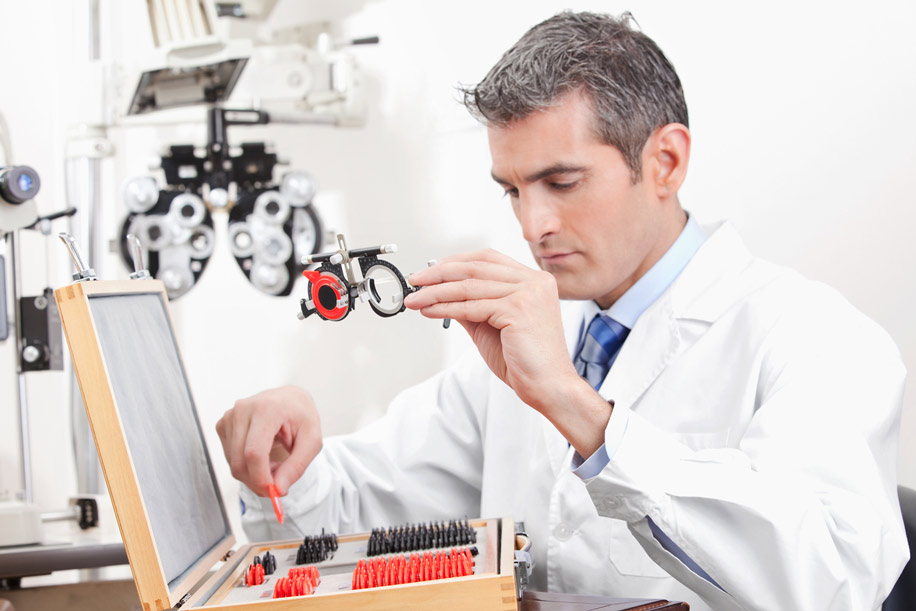

- Обычный офтальмологический осмотр. Наиболее характерные ранние признаки для диагностики заболевания - желтые пятна и сгущение глазного пигмента.

- Сетка Амслера (своеобразный узор из прямых линий, похожий на шахматную доску). В этом случае пациент будет наблюдать искажение линий.

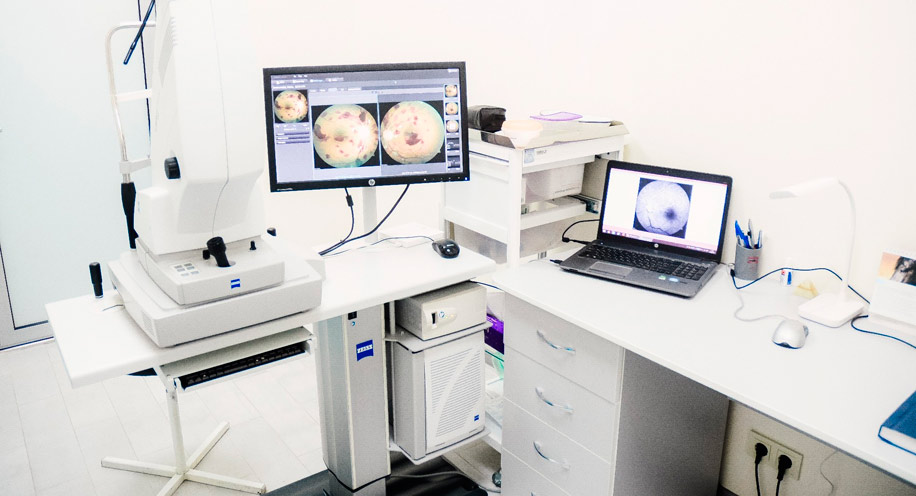

- Флюоресцентная ангиография. Данный метод позволяет изучить сосуды глаза. Краситель для ангиографии вводится внутривенно, и через короткое время состояние сосудов оценивается с помощью специального оборудования, для выявления аномалий.

- Оптическая когерентная томография. Она дает возможность получить изображение поперечных срезов сетчатки, и оценить состояние ее структуры.

- Биопсия сетчатки и дальнейшее гистологическое исследование.

- Мультифокальная электроретинография.

Лечение и профилактика дистрофии сетчатки

К сожалению, методы лечения, способные полностью избавить от дистрофии сетчатки, пока не разработаны. Однако имеются терапевтические и хирургические методы, способные замедлить развитие болезни и предотвратить осложнения.

Медикаментозные методы лечения

- Лекарственные средства, тормозящие рост аномальных сосудов. Они предотвращают рост новых сосудов, сглаживают симптомы и частично восстанавливают остроту зрения. Применяются при лечении экссудативной формы болезни.

- Витамины и микроэлементы. Аскорбиновая кислота, бета-каротин, токоферол, цинк, мед и ряд других веществ благоприятно сказываются на здоровье глаз, снижают симптомы дистрофии.

- Антиоксиданты.

Хирургические методы лечения

- Лазерная терапия. При помощи лазера уничтожаются активно растущие аномальные сосуды.

- Фотодинамическая лазерная терапия. Это двухэтапный метод, который более эффективен при хориоидальной неоваскуляризации.

Профилактика дистрофии сетчатки

- Отказ от курения.

- Диеты, ограничивающие потребление жиров, включая холестерины.

- Достаточная физическая активность.

- Избавление от лишнего веса.

Данные меры профилактики - то, что может предпринять каждый человек. Особенно актуальны они для людей пожилого возраста, однако рекомендуются и более молодым. Данные меры не обеспечивают стопроцентной гарантии. Однако они могут сыграть решающую роль в сохранении вашего здоровья..

Пациентам из группы риска, для своевременного выявления патологических изменений, настоятельно советуем не реже одного раза в год проходить офтальмологическое обследование.

Дистрофия сетчатки — это общий диагноз для группы заболеваний внутренней светочувствительной оболочки глаза с фоторецепторными клетками. Такой недуг часто остается незамеченным, так как протекает практически бессимптомно. Он может быть обусловлен миопией, травмами, генетической предрасположенностью и возрастными изменениями.

Из-за чего возникает дистрофия сетчатки и как ее распознать на ранней стадии заболевания? Люди с различными патологиями зрения, особенно близорукие, находятся в зоне риска, поэтому в их интересах регулярно обследоваться у офтальмолога, выбирая полный профилактический осмотр с использованием современного диагностического оборудования. Ранняя диагностика повышает шансы на благоприятный прогноз.

Около 40% случаев диагностирования дистрофии сетчатки приходится на пациентов с миопией. Среди причин — растяжение глазного яблока и, как следствие, сетчатки, травмы, нарушение нормального кровотока органов зрения.

У людей с хорошим зрением, без патологий и нарушений рефракции, дистрофия сетчатки встречается редко, что составляет около 5% случаев. Что должно насторожить человека, находящегося в группе риска? Чаще всего болезнь протекает без симптомов, но есть ряд признаков заболевания, которые должны обратить на себя внимание.

Дистрофия сетчатки глаза — причины и симптомы заболевания

Сетчатка — важная структура оптической системы глаза, у нее сложное строение, позволяющее преобразовывать электромагнитные излучения в нервные импульсы, совершать первичную обработку. Сетчатка взаимодействует с головным мозгом, получая и передавая информацию, поэтому очень важно сохранить ее здоровье и функциональность. К сожалению, не все зависит от человека. Среди частых причин развития дегенерации сетчатки глаза, ее истончения — возрастные изменения, вызванные неизбежным процессом старения организма, наследственность, а также последствия травм.

Дистрофия сетчатки глаза — симптомы и первые признаки заболевания:

Иногда причиной появления патологии сетчатки могут стать такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз. Они успешно лечатся методом лазеркоагуляции сетчатки, но решение о целесообразности этой процедуры принимается врачом, с учетом имеющихся патологий.

Диагностика дистрофии сетчатки глаза, важные симптомы болезни

При появлении дискомфорта в глазах в вечернее время, ухудшении остроты зрения и появлении явных искажений видимых предметов необходимо обращаться к офтальмологу. Диагностируется дистрофия при полном осмотре сетчатки, во время офтальмологического обследования, включающего комплекс важных исследований, среди которых:

-

;

- периметрия, оценивающая состояние сетчатки на периферии; ; ;

- исследование ультразвуком внутренних структур глаза;

- проверка состояния зрительного нерва, жизнеспособности нервных клеток сетчатки.

Наиболее полную картину дает оптическая когерентная томография сетчатки. Это исследование позволяет визуализировать структуру сетчатки, дифференцировать ее слои, определить толщину каждого слоя. Томография может выявить макулярные разрывы, для которых характерна отслойка нервных волокон при целостности остальных слоев.

Причины дегенерации сетчатки глаза и ее разновидности

Дистрофия сетчатки делятся на группы, в зависимости от причины, вызвавшей нарушение. Основной причиной дегенерации сетчатки глаза является близорукость. Из-за сильной миопии глаз становится больше, а сетчатка растягивается, на ней образуются патологические очаги. У близоруких людей наиболее часто встречается периферическая дистрофия сетчатки, вызванная в том числе и нарушением кровоснабжения органов зрения. При лечении периферийных дистрофий с профилактической целью выполняется лазерная коагуляция, которая снижает риск отслоения сетчатки, потому что укрепляет ее. Во время операции лазер создает сращения между сетчатой и сосудистой оболочками глаза.

Разновидности дистрофии сетчатки бывают приобретенными и наследственными:

- возрастные нарушения — возрастная дистрофия сетчатки протекает в сухой и влажной форме (экссудативной), относится к приобретенным заболеваниям, развивается после 60 лет, часто ее сопровождают такие недуги, как катаракта;

- приобретенные патологии — возникают из-за болезней, нездорового образа жизни, травм, нарушения работы рецепторов;

- врожденные — болезнь Беста, кистозная макулярная дегенерация, ахроматопсия (тяжелое нарушение цветовосприятия);

- ювенильные, наследственные — колбочковая дистрофия, ювенильный ретиношизис, болезнь Штаргардта (в анамнезе наследственный фактор).

Изменения в центральной части сетчатки возникают на фоне избыточной инсоляции, ослабления иммунитета, после полученных травм, имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной системы организма.

В зоне риска женщины со светлыми глазами, кожей, волосами. Дистрофия центральной части сетчатки часто бывает врожденной.

Как диагностируется болезнь Штаргардта — причины, симптомы заболевания и профилактика

Болезнь Штаргардта начинается в детстве, юности, часто приводит к инвалидности. Проявляется дистрофическими изменениями макулярной зоны, значительным ухудшением зрения, нарушением цветовосприятия (слияние красного, желтого, зеленого в единый цвет). Среди причин возникновения патологии — мутация гена АВСR, нарушение выработки белка. Ранняя диагностика дает высокие шансы на успешное лечение. Этот недуг во многом обусловлен генетически, но у нового поколения может протекать легче, не приводя к инвалидности. Патология передается по аутосомно-рецессивному типу, то есть наследование болезни не всегда передается другому поколению и не связано с полом.

Для получения точных диагностических данных необходимо пройти электрофизиологическое обследование, визометрию, периметрию, оптическую когерентную томографию сетчатки, флуоресцентную ангиографию (исследует состояние капилляров и сосудов сетчатки), а также проверку цветоощущения.

Если в семье были случаи болезни Штаргардта, желательно также пройти молекулярно-генетический анализ. Причем он позволяет обнаружить болезнь задолго до того, как она проявится.

Лечение и профилактика дистрофии сетчатки глаз при болезни Штаргардта

Болезнь Штаргардта может поражать центральные клетки сетчатки, парацентральные и центропериферические. Что касается лечения патологии, то на данном этапе развития науки не существует лечения, которое бы устранило причину заболевания и полностью бы избавило от его проявлений.

Пациентам рекомендуют стимулирующее консервативное лечение дегенерации сетчатки глаз:

- анаболические стероиды;

- аппаратное лечение — лазерная и магнитная стимуляция, электростимуляция, электрофорез с никотиновой кислотой и папаверином;

- реваскуляризирующие операции;

- ношение солнцезащитных очков для профилактики и уменьшения негативных симптомов.

Большую часть центральных дистрофий составляют возрастные макулярные дегенерации, при которых сетчатка полностью не повреждается и слепота не возникает, так как остается периферическое зрение. Лечение центральных дистрофий зависит от особенностей формы протекания болезни.

Лечение возрастной макулярной дистрофии

При влажной форме возрастной макулярной дистрофии сетчатки глаз назначают антиоксидантные препараты, диуретики для снятия отеков, гемостатические препараты и фибринолитики (при кровоизлияниях), фотодинамическую терапию: пациенту внутривенно вводится особое лекарство — фотосенсибилизатор.

Своевременно начатое консервативное лечение дегенерации глаз обеспечивает высокую результативность терапии, основной целью которой является препятствование прогрессированию недуга.

Дистрофия сетчатки глаза — народное лечение

Народные способы лечения дистрофии сетчатки глаза могут быть эффективными на начальном этапе развития болезни. При появлении первых симптомов необходимо начать консервативное лечение, рекомендованное офтальмологом, а для усиления терапевтического эффекта можно воспользоваться опытом народной медицины. В первую очередь необходимо разнообразить свое питание продуктами, богатыми селеном, цинком, лютеином, витаминами С, А, каротином, B1, B6, B9, B12 и E.

Меню должно включать блюда с говядиной, индейкой, морепродуктами, куриными яйцами и другими белками животного происхождения. Также полезно употреблять продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами Омега-3: лосось, сельдь, креветки, скумбрия, семена льна, миндаль, фисташки, кедровые орехи.

Правильно питаясь и выполняя предписания врача, можно избежать неприятных симптомов, спутников заболевания.

Так, уменьшив количество потребляемой соли, человек с диагностированной патологией сетчатки, имеющей отечную форму, почувствует значительные улучшения своего состояния.

Достаточно эффективными являются компрессы на глаза с отварами тмина и цветов василька, трав майского сбора, хвои, шиповника и луковой шелухи в равных пропорциях, а также с крапивой. Её необходимо заливать кипятком и настаивать шесть-семь часов.

Также необходимо в течение всего периода лечения для облегчения симптомов заболевания употреблять черничный, шиповниковый чай. Народные средства не помогут избавиться от болезни, но они эффективно помогают предотвратить ее прогрессирование.

Читайте также: