Ходатайство о возобновлении производства по гражданскому делу образец

Обновлено: 25.06.2024

Публикация подготовлена на основании норм закона по состоянию на 01.01.2013.

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством все вступившие в законную силу решения судов первой инстанции, определения апелляционной инстанции, постановления и определения судов кассационной инстанции, а также постановления Президиума Верховного Суда России могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Пересмотр по общим правилам, осуществляется судом, принявшим постановление. Апелляционная, кассационная инстанция, Президиум ВС РФ вправе пересмотреть вынесенные ими постановления лишь в случае, когда ими было изменено постановление суда нижестоящей инстанции либо вынесено новое постановление.

Кроме того, в соответствии с п.2 ч.1 ст.331 ГПК РФ закон не исключает возможность пересмотра определений судов, которыми дело не разрешается по существу, но только в том случае если они исключают возможность дальнейшего движения дела.

Процессуальными инициаторами пересмотра дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут быть как участвующие в деле лица, так и иные лица, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их правах и обязанностях. Правом на обращение с заявлениями о пересмотре судебных постановлений по вышеуказанным обстоятельствам также обладают процессуальные правопреемники лиц, участвующих в деле. Если дело было возбуждено по заявлению прокурора, поданному в защиту прав и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, либо если прокурор вступил в процесс для дачи заключения по делу в случаях, он также вправе обратится в суд с соответствующим представлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений.

При подаче заявления или представления о пересмотре постановления к нему в обязательном порядке прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу.

Важно отметить, что государственная пошлина при подаче заявления о пересмотре постановлений не уплачивается.

Рассмотрение заявлений о пересмотре судебных постановлений осуществляется по правилам, предусмотренным главой 42 ГПК РФ. Если заявитель не явился в назначенное судебное заседание рассмотрение вопроса по существу, может быть осуществлено в его отсутствие. В соответствии с положением статьи 396 ГПК РФ судом исследуются доказательства, представленные в подтверждение существования вновь открывшихся или новых обстоятельств, выслушивает объяснения участвующих в деле лиц, а также совершает иные необходимые действия, которые находят своё отражение в протоколе судебного заседания.

Заявление о пересмотре постановлений рассматриваются в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий два месяца. В иных судах данный срок не должен превышать один месяц.

Перечень оснований для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, изложен в ч.3 и ч.4 ст.392 ГПК РФ и не подлежит расширительному толкованию. Закон устанавливает, что вновь открывшиеся и новые обстоятельства лишь тогда могут являться основанием для пересмотра судебного постановления, если они имеют существенное значение для правильного разрешения дела.

Под вновь открывшимися обстоятельствами закон устанавливает — относящиеся к делу фактические обстоятельства, объективно имевшие место на время рассмотрения дела и способные повлиять на существо принятого судебного постановления, о которых не знал и не мог знать заявитель, а также суд при вынесении данного постановления.

Как следует из вышеуказанной формулировки, новые доказательства по делу ни при каких условиях не могут расцениваться как вновь открывшиеся обстоятельства.

Следует разъяснить, что заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, установленные приговором суда, являются основанием для пересмотра судебного постановления лишь в случае, если они повлекли принятие незаконного или необоснованного судебного постановления по делу , а преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, судей, совершенные при рассмотрении и разрешении дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда, всегда являются основанием для пересмотра судебного постановления независимо от того, повлияли ли эти обстоятельства на результат рассмотрения дела по существу.

Кроме того, к новым обстоятельствам закон относит:

Рассмотрев заявление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам суд выносит:

- либо определение об удовлетворении заявления и отменяет судебные постановления (копия определения направляется в орган, на исполнении которого находится отмененное судебное постановление),

- либо определение об отказе в пересмотре судебных постановлений.

- На определения, вынесенные судом первой инстанции может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора в суд апелляционной инстанции. В случае отказа в удовлетворении частной жалобы, представления на определение суда первой и апелляционной инстанции могут быть поданы кассационные и надзорные жалоба, представление.

- Определения, вынесенные по результатам рассмотрения заявления, представления о пересмотре судебного постановления судами апелляционной, кассационной инстанций, а также Президиумом ВС РФ, вступают в законную силу со дня их вынесения и обжалованию в апелляционном порядке не подлежат. Вместе с тем определения судов апелляционной и кассационной инстанций могут быть обжалованы соответственно в кассационном порядке (за исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации) и в порядке надзора в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

Удовлетворение заявления о пересмотре судами первой, апелляционной, кассационной инстанций, а также Президиумом ВС РФ является основанием для повторного рассмотрения дела соответствующим судом по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

Отказ истца от иска в гражданском процессе — это документ, в котором заявитель сообщает о своем решении. Является основанием для прекращения дела без возможности подачи подобного искового заявления в будущем.

Истец или его представитель вправе заявить отказ от искового заявления в гражданском процессе на основании ст. 39 ГПК РФ. Это неотъемлемое право истца в судебном процессе, которому коррелирует право ответчика признать предъявляемые требования.

Правовые основания

Решение отказаться от иска способно значительно изменить ход судебного рассмотрения, поэтому отказ от иска по ГПК РФ урегулирован особенно тщательно.

Есть установленные в ГПК РФ условия использования этого права:

- добровольность принятия решения (судья проверяет это обстоятельство в обязательном порядке);

- возможность заявления соответствующего ходатайства в любой момент рассмотрения дела. На практике чаще всего отказываются во время досудебной подготовки дела;

- предъявление ходатайства только истцом или истцами совместно либо представителем, если такое полномочие отдельно указано в доверенности (ст. 54 ГПК РФ);

- возможность отказаться от требований как в полном объеме, так и частично (частичный отказ от иска в гражданском процессе выглядит как уменьшение предъявляемой к взысканию суммы, так и снятие, например, неимущественных требований).

Когда отказываются от исковых требований

В законе отдельно не указаны причины принятия такого решения, и это вполне логично: ситуаций на практике множество. Главное, чтобы истец действовал строго добровольно и осознавал последствия. Мотивы для суда большого значения не имеют, если решение не нарушает права других лиц и не противоречит действующему законодательству.

Обычно отказываются от уже заявленных претензий в следующих случаях:

- исполнение ответчиком возложенных на него обязательств, то есть оформляется отказ от иска в связи с добровольным удовлетворением требований;

- прекращение ответчиком действий, нарушающих права подателя искового заявления;

- утрата актуальности спора в связи с получением заявителем сведений, наступлением определенных событий и по иным причинам;

- утрата интереса к спору и т. д.

Требования к заявлению

Статья 39 ГПК РФ не содержит требований к отказу истца от иска, даже к его исполнению в письменной форме, как отказаться от рассмотрения искового заявления по гражданскому делу, истцом решается самостоятельно (письменно или устно). Отказ разрешается зафиксировать и в протоколе судебного заседания под подпись заинтересованного лица с разъяснением последствий. Но чаще всего документ составляется в письменном виде и предъявляется суду на судебном заседании или через канцелярию. Допускается отправка по почте заказным письмом с уведомлением (чтобы проконтролировать дату и факт получения документа судом) или через сайт суда при наличии квалифицированной электронной подписи.

Никакой унифицированной формы, бланка с обязательными реквизитами нет. Главное, чтобы истец либо уполномоченный представитель подписал документ и указал в нем на снятие претензий.

Как правильно составить

Чтобы суд принял без возражений ходатайство об отказе от иска, необходимо изложить его грамотно и понятно. Не обязательно ссылаться на правовые нормы, хотя желательно указать, что гражданин понимает, что дело будет прекращено без возможности его возобновления. Обычные реквизиты такого бланка:

- шапка с указанием суда и сторон для идентификации заявления;

- наименование бланка;

- текст с выражением своего решения и мотивации;

- подпись и дата.

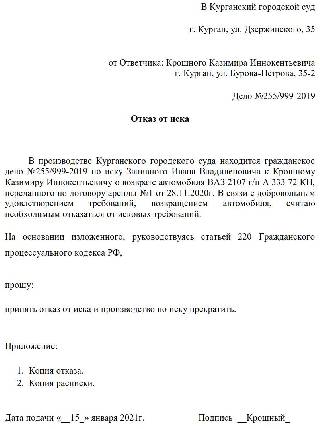

Вот для примера образец отказа от исковых требований в гражданском процессе, составленного по всем правилам:

В Курганский городской суд

г. Курган, ул. Дзержинского, 35

от истца: Заливного Ивана Владиленовича

г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 35-3

Я, Заливной Иван Владиленович, подал в суд иск к Крошному Казимиру Иннокентьевичу о взыскании 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей по договору купли-продажи автомобиля.

В связи с тем, что ответчик передал мне данную сумму, я считаю необходимым отказаться от исковых требований.

Отказываюсь от иска добровольно, последствия, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ (в случае принятия заявления производство по делу прекращается определением суда и в этом случае повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям более не допускается), мне известны и понятны.

1. Принять отказ от исковых требований.

Еще один пример:

![Пример отказа от иска]()

Денежные затраты

В соответствии со ст. 101 ГПК РФ, судебные расходы стороне, принявшей такое решение, не компенсируются. Кроме того, ответчик вправе подать заявление о возмещении понесенных им в связи с ведением дела затрат, которое судом удовлетворяется. В судебные расходы входят как госпошлина, так и оплата услуг представителя, компенсация за потраченное время, расходы на проезд и т. д. Исключение из этого правила только одно: когда ответчик удовлетворяет претензии уже после подачи заявления в суд.

Последствия

Прежде всего последствия отказа от иска ГПК РФ связывает с невозможностью подачи этого заявления вновь. В соответствии со ст. 220 ГПК РФ, судебное дело с принятием подобного ходатайства судом прекращается. Это значит, что между теми же сторонами по тому же спору оно вновь рассмотрено не будет. Таково правило, изложенное в ст. 220 ГПК РФ, исключений из него нет. Кроме того, к негативным последствиям отнесем необходимость нести судебные расходы и оплачивать их ответчику при наличии соответствующего заявления от него.

![]()

![]()

Может ли судья не удовлетворить ходатайство

Как мы отметили, последствия отказа от иска в гражданском процессе чрезвычайно серьезные, суд может его и не принять. Основания указаны в ст. 39 ГПК РФ: нарушение прав других лиц или законодательства. Суд вправе отказать в принятии, например, если ходатайство подается одним из истцов с нарушением прав других, либо при обнаружении давления на заявителя.

![Хасанов Марат]()

Институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам относится к формам реализации права на судебную защиту (средствам реализации права на судебную защиту 1 ) и служит исправлению неправильно разрешенного дела. Указанная форма пересмотра допускается в связи с тем, что если бы при рассмотрении дела суду было известно о существовании определенного обстоятельства, он принял бы совершенно иное решение. Такие обстоятельства существовали на момент рассмотрения дела, но не были известны ни сторонам, ни суду по независящим от них причинам.

К объектам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам относятся вступившие в силу решения судов первой инстанции, определения судов апелляционной инстанции, постановления и определения судов кассационной инстанции, а также постановления Президиума Верховного Суда РФ.

В науке выделяются общий и специальный объекты пересмотра. Общим объектом является гражданское дело в целом, специальным – судебный акт, вступивший в законную силу 2 . Также делается вывод о возможности пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного приказа вследствие отсутствия специальных изъятий в законе применительно к приказному производству 3 .

Сразу следует оговориться, что пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам не стоит в одном ряду с производствами, традиционно классифицируемыми в качестве проверочных (апелляционным, кассационным и надзорным). Концептуальное различие заключается в отсутствии в производстве по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам судебной ошибки вследствие невозможности суда оценить конкретные обстоятельства в силу их неизвестности на момент рассмотрения дела.

Необходимо четко понимать и границу между новыми и вновь открывшимися обстоятельствами. Так, применительно к последним лицо, участвующее в деле, не связывает с ними никаких материально-правовых требований и не доказывает их вследствие того, что соответствующие обстоятельства хотя и существовали, но стороне известны не были.

Квалифицирующие признаки производства по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам можно обнаружить на основании еще одного классификационного признака – границ (пределов) пересмотра. Их можно определить как пределы, в рамках которых компетентный суд уполномочен пересматривать судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам. В законодательстве такие пределы прямо не закреплены, однако они, во-первых, выводятся на основе положений об основаниях пересмотра, о квалификации конкретных обстоятельств в качестве вновь открывшихся, а также выработанных судебной практикой подходов.

Как указано в ч. 2 ст. 311 АПК РФ, к вновь открывшимся обстоятельствам относятся:

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;

- установленные вступившим в силу приговором фальсификация доказательства, заведомо ложные заключение эксперта, показания свидетеля, а также заведомо неправильный перевод, которые повлекли принятие незаконного или необоснованного решения по данному делу;

- установленные вступившим в силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле или его представителя, либо судьи, совершенные при рассмотрении данного дела. Похожий перечень закреплен и в ГПК РФ.

При этом границы пересмотра помимо объектных и субъектных критериев можно разделить на несколько групп.

Первая: пределы пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам в части срока для пересмотра.

Лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в срок, не превышающий трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра (ст. 312 АПК, ст. 394 ГПК). По-прежнему в науке продолжается дискуссия о необходимости существования предельного срока пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. На фоне научной дискуссии судебная практика продолжает вырабатывать подходы, которые в наибольшей мере учитывали бы баланс интересов заинтересованных лиц при подаче заявления с нарушением установленного законом трехмесячного срока. Так, в подавляющем большинстве случаев суды не находят уважительных причин пропуска такого срока, отказывая заявителю в восстановлении процессуального срока 6 , не говоря уже об очевидных случаях, когда ходатайство о восстановлении пропущенного срока стороны не заявляли. В некоторых случаях ВС занимает еще более радикальную позицию (впрочем, закрепленную в разъяснениях Суда 7 ), указывая, что предельный шестимесячный срок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вне зависимости от причин пропуска ни при каких обстоятельствах не подлежит восстановлению 8 .

Конечно, причины дискуссии о необходимости предельного срока пересмотра очевидны. Безусловно, отсутствие какого-либо срока пересмотра судебного акта вносит неопределенность в правоотношения сторон спора, уже разрешенного судом, и не добавляет стабильности общественным отношениям. В данном случае по аналогии с материально-правовым по своей природе сроком исковой давности процессуальные сроки являются неотъемлемой частью средств реализации права на судебную защиту, а также процессуальной формы защиты гражданских прав в целом.

Вместе с тем, учитывая необходимость сохранения баланса интересов сторон, представляется необходимым установить более продолжительный срок. Так, в литературе предлагается, следуя за традицией дореволюционного Устава гражданского судопроизводства Российской Империи, установить срок, не превышающий 10 лет с момента вступления решения суда в законную силу 10 . Вместе с тем, на мой взгляд, не оспаривая предложений об увеличении срока пересмотра, установление срока такой продолжительности не добавит упорядоченности и определенности в отношения сторон, когда по прошествии такого длительного периода судебный акт по-прежнему можно будет пересмотреть. Это во многих случаях повлечет необходимость повторного и полного рассмотрения всего дела, но уже с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Применительно к рассмотрению заявлений о восстановлении пропущенного срока при оценке уважительности пропуска, как отметил АС Уральского округа 11 , судам необходимо учитывать все конкретные обстоятельства, в том числе добросовестность заинтересованного лица, реальность сроков совершения им процессуальных действий; оценить характер причин, не позволивших лицу обратиться в суд в пределах срока, установленного законом. Впрочем, указанные разъяснения релевантны и в отношении уважительности причин пропуска процессуального срока для иных институтов цивилистического процесса. В данном деле интересно другое: АС Уральского округа согласился с заявителем жалобы в части уважительности причин пропуска срока подачи заявления о пересмотре – судебный акт находился на пересмотре в кассации, а срок был пропущен незначительно.

В деле, рассмотренном Тринадцатым арбитражным апелляционным судом 12 , залоговый кредитор обратился с жалобой на определение первой инстанции об отказе в восстановлении пропущенного срока. Апелляция признала в качестве уважительных причин то, что залоговый кредитор не был своевременно уведомлен о введении в отношении должника процедуры банкротства и о необходимости предъявления требований в суд, а несостоятельный должник намеренно умолчал о наличии у него залоговых обязательств.

Правовые позиции судов подчеркивают приведенное выше мнение о необходимости приведения дополнительных доводов в пользу уважительности пропуска трехмесячного срока даже в случае соблюдения предельного шестимесячного срока пересмотра судебного акта.

Вторая группа границ пересмотра: пределы пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам в части дискреции суда по квалификации обстоятельств в качестве вновь открывшихся.

В судебной практике встречаются случаи неверной квалификации судами обстоятельств как вновь открывшихся или – при наличии оснований для признания обстоятельств вновь открывшимися – неправомерного отказа заявителю в соответствующей квалификации.

В другом деле 14 АС Московского округа указал на ошибочность позиций нижестоящих судов, отказавшихся квалифицировать в качестве вновь открывшихся обстоятельств предоставления займа подконтрольному обществу в рамках дела о банкротстве.

Таким образом, будучи одной из составных частей общего института пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, категория границ (пределов) пересмотра становится преемником проблематики, с которой сталкивается и общий институт. В частности, до сих пор не наблюдается определенности в части установления конкретного срока, в рамках которого лицо, участвующее в деле, уполномочено на подачу заявления. Кроме того, суды по-прежнему допускают существенные ошибки в определении границ (пределов) пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, а также оснований для пересмотра.

1 Сахнова Т.В. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу: о сущности и законодательных противоречиях // Вестник гражданского процесса. 2014. № 1.

2 Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов / Под ред. С.Ф. Афанасьева. М., 2013.

3 Терехова Л.А. Объекты пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам и субъекты, инициирующие пересмотр // Вестник гражданского процесса. 2016. № 3.

7 См. п. 13 Постановления Пленума ВС от 30 июня 2011 г. № 52.

8 Определение от 8 июня 2021 г. № 310-ЭС19-25076 по делу № А14-1860/2018.

9 Постановление от 15 октября 2020 г. № Ф05-17108/2015 по делу № А40-199408/2014.

10 Забрамная Н.Ю. К вопросу о предельном сроке для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском процессе // Адвокат. 2016. № 12.

11 Постановление от 8 апреля 2021 г. № Ф09-7765/19 по делу № А07-1947/2019.

12 Постановление от 30 марта 2021 г. по делу № А56-29511/2019.

13 Постановление от 26 апреля 2021 г. № Ф05-7610/2021 по делу № А41-18044/2020.

14 Постановление от 25 июня 2020 г. № Ф05-4315/2018 по делу № А40-211646/2014.

15 Определение от 15 января 2020 г. № 305-ЭС19-12880(6) по делу № А40-233741/2017.

Читайте также: