Договор между рсфср и германией 1917

Обновлено: 01.06.2024

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

16 апреля 1922 года в предместье Генуи Рапалло Г.В. Чичерин и В. Ратенау подписали договор между Советской Россией и Германией.

Советская республика и германское государство взаимно отказались от возмещения военных расходов и убытков, включая убытки от реквизиций в военных условиях, а также от других мероприятий государственных органов сторон, в частности национализации иностранной собственности. Договор предусматривал также отказ от возмещения расходов на содержание военнопленных. Статья 2 определяла принципиально важное обязательство – отказ германской стороны от национализированной в Советской России собственности, от претензий на её возмещение. Советская Россия в свою очередь отказалась от репатриаций. Между странами немедленно возобновлялись дипломатические и консульские отношения, была достигнута договорённость о всестороннем развитии экономических отношений. В договоре отмечалось, что для общего правового положения граждан обеих сторон и для общего урегулирования взаимных торговых и хозяйственных отношений должен действовать принцип наибольшего благоприятствования.

Рапалльский договор явился первым официальным международным признанием равноправия систем собственности – социалистической и капиталистической. Советское правительство рассматривало этот договор как образец регулирования отношений с капиталистическими странами в условиях мирного сосуществования. Это был удар по империалистической политике изоляции Советской России, ознаменовавший провал планов создания единого антисоветского фронта капиталистических держав.

Сотрудничество в духе Рапалло было выгодным и плодотворным для обеих стран, охватывало широкий спектр отношений, включая взаимодействие в военной области… Нужно сказать, что именно военное сотрудничество являлось одной из основ советско-германских отношений рапалльского периода.

Побудительной причиной двустороннего советско-германского сотрудничества являлось наличие общих врагов. Самым опасным из них была тогда Польша, притязания которой к соседям активно поддерживали бывшие союзники России по войне – Франция и Англия.

В 1920 году резкое обострение германо-польских споров по территориальным вопросам едва не переросло в вооружённый конфликт ( Силезия, Восточная Пруссия). Кризис в советско-польских делах в апреле 1920 года привёл к войне, развязанной Ю. Пилсудским. 6 мая белополяки заняли Киев, но уже в июне польские войска, теснимые частями РККА Западного фронта по командованием М. Тухачевского, оказались вынуждены отойти за линию, где они находились до похода на Киев.

Первые контакты с целью наладить военное сотрудничество имели место как минимум уже в августе – сентябре 1920 года. Их вдохновителем и наиболее активным сторонником с немецкой стороны был генерал Х. фон Зект (Сект), главнокомандующий сухопутными войсками рейхсвера. Его планы были направлены на то, чтобы Германия и Советская Россия взяли Польшу в клещи. Более того, наблюдая за успешными действиями Красной Армии в польско-советской войне 1920 года (до сражения под Варшавой), он считал возможным, опираясь на союз с Советской Россией, ликвидировать последствия Версаля.

Уже в августе того же года Зект через посредничество Энвер-паши (бывший турецкий военный министр (1914-1918гг), инициатор заключения Турцией военного союза с Германией в первой мировой войне) установил тайные контакты с Председателем Реввоенсовета Республики Л. Троцким, о которых в германских правящих кругах знал только канцлер Вирт, его кабинет был информирован об этом лишь после заключения Рапалльского договора ( Schiedler T . Die Problem des Rapallo - Vertrages . Eine Studie uber die deutsch-sowjetischen Beziehungen 1922-1926. – Koln und Opladen, 1956, – s. 24-25).

Уже в сентябре 1921 года в Берлине состоялись секретные переговоры между Л. Красиным (с советской стороны участвовал так же В. Копп) и руководством рейхсвера (Главнокомандующий рейхсвером генерал Х. фон Зект, начальник генштаба генерал В. Хайе, начальник оперативного отдела генштаба полковник О. Хассе, начальник снабжения рейхсвера полковник Л. Вурбахер, уполномоченный рейхсвера в РСФСР О. фон Нидермайер).

Следует отметить, что наряду с этим с 15 января по 17 февраля 1922 года в обеих столицах, а затем в первых числах апреля 1922 года в Берлине по инициативе Ленина шли переговоры о советско-германских контактах на предстоящей Генуэзской конференции. Интересно что в состав германской делегации для участия в конференции в Генуе в качестве военного советника был включён уже известный нам генерал-майор О. Хассе. И хотя вопросы военного сотрудничества при заключении 16 апреля 1922 года Рапалльского договора не затрагивались, наличие всех приведённых фактов в одной цепи весьма симптоматично. Во всяком случае заключение этого договора создало крепкую правовую базу для становления межгосударственных отношений и налаживания всестороннего советско-германского сотрудничества.

По свидетельству Г. Хилгера, советника германского посольства в Москве в 1922 – 1924 годах, за период существования лётной школы под Липецком прошли обучение сотни немецких лётчиков. Одновременно в ней обучались и советские пилоты, с успехом перенимавшие опыт и знания немецких коллег. Ценность лётной и танковой школ заключалась в том, что обучавшиеся в них могли знакомиться с новейшими типами самолётов и танков (Тем не менее, у нас до сих пор бытует мнение, что мы обучали немецких лётчиков и танкистов – всё было как раз наоборот).

После 1925 года взаимный обмен и посылка на манёвры и крупные учения военных делегаций из высшего командования армий обеих стран стали регулярными (Известно, что помимо Тухачевского на манёврах рейхсвера в Германии присутствовали В. Триандафиллов, И. Уборевич, И. Якир, А. Корк, В. Путна, Р. Эйдеман, Э. Аппога, К. Мерецков, А. Егоров и другие). Более того, до 1930 года Германия была, пожалуй, единственной страной, чьи офицеры участвовали в крупных осенних манёврах Красной Армии.

Однако значительного, как это представляла себе советская сторона, наращивания взаимного, главным образом военно-промышленного, сотрудничества не произошло. Немецкая сторона объясняла невозможность увеличить объёмы военно-промышленной помощи опасениями утечки информации в страны Антанты, что вызывало бы немедленную и соответствующую реакцию с их стороны. Инфляция в Германии, изменение экономической ситуации в Советском Союзе, которое свело на нет фактор дешёвой рабочей силы, ужесточение надзора за немецкими специалистами со стороны ГПУ не могли не отразиться на атмосфере этого сотрудничества. Имели также место взаимное недоверие и даже открытая неприязнь между специалистами обеих сторон, непосредственно взаимодействовавшими друг с другом.

Но, пожалуй, самым существенным было то, что в 1925 – 1927 годах Германия начала вновь активно включаться в мировую политику. Отношения же со Советским Союзом были нужны главным образом для выхода из политической изоляции после поражения в первой мировой войне и использовались германской дипломатией в качестве козыря во внешнеполитической игре с западными державами.

Тем не менее, учитывая общую внешнеполитическую ситуацию в те годы и политическое значение военного аспекта сотрудничества для взаимоотношений двух стран, а также его практическую пользу в деле повышения боеспособности и выучки РККА, Крестинский настоял на проведении в Берлине в марте 1926 года переговоров советской военной делегации во главе с заместителем Председателя РВС И. Уншлихтом с высшим политическим и военным руководством Германии (канцлером Х. Лютером, министром иностранных дел Г. Штреземаном, военным министром О. Гесслером, главнокомандующим рейхсвером Х. фон Зектом, начальником оперативного штаба рейхсвера О. Хассе).

Уншлихт привёз развёрнутую программу наращивания двустороннего военного сотрудничества, которая была обсуждена с руководством рейхсвера. На беседе с Лютером, Штреземаном и Зектом 30 марта 1926 года Уншлихт и Крестинский вновь её изложили и предприняли попытку добиться её одобрения политическим руководством Германии. Но Лютер и Штреземан уклонились от обсуждения выдвинутых советской стороной предложений, сославшись на ограничения Версальского договора. План, таким образом, не был принят.

В условиях нагнетания Англией напряжённости в англо-советских отношениях (27 мая 1927 года Англия разорвала дипломатические отношения с СССР) советская сторона имела все основания для опасений относительно прекращения Германией двустороннего военного сотрудничества. Поэтому она старалась добиться того, чтобы правительство Германии, которое до сих пор практически не вмешивалось в эту область взаимоотношений с Советской Россией, считавшуюся прерогативой руководства рейхсвера, сделало официальное заявление о продолжении этого сотрудничества на легальной базе.

7 мая 1927 года заместитель наркома иностранных дел М. Литвинов поставил вопрос об этом перед германским послом в Москве Брокдорфом-Ранцау. Об этом же шла речь и во время переговоров Уншлихта с главнокомандующим рейхсвером генералом В. Хайе, сменившем Зекта, в июле 1927 года в Берлине.

В августе 1927 года Брокдорф-Ранцау, получив полномочия от Штреземана, в беседе с Чичериным официально уведомил Советское правительство о том, что германское правительство не имеет ничего против дальнейшего функционирования военного, учебного центра в Казани. Таким образом, продолжение военного сотрудничества, несмотря на его крайне нежелательную для обеих сторон огласку, явилось своего рода индикатором сохранения рапалльской политики.

Однако с 1928 года в условиях начавшегося свёртывания в СССР новой экономической политики в нашей стране стали стремительно нарастать подозрительность, недоверие, а зачастую и открытая враждебность к иностранным специалистам. Одно время довольно остро стоял вопрос о целесообразности продолжения военного сотрудничества и контактов между Красной Армией и рейхсвером. Была создана даже комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по этому вопросу. Крестинскому пришлось употребить всё своё дипломатическое искусство, на это раз уже в переписке со Сталиным и Ворошиловым, с тем чтобы показать все плюсы военного сотрудничества для советской стороны и допустить разрыва. К тому времени уже осуществлялись взаимное участие наблюдателей на манёврах, посылка комсостава РККА на стажировку в военную академию и даже обмен разведда нными по некоторым вопросам. На повестку дня был поставлен вопрос об установлении контактов между военными флотами стран. (АВП СССР, ф. 0165, оп. 7, п.140, д. 234, лл. 71-78. В августе 1929 года впервые состоялся заход военных кораблей Советского Балтфлота (2крейсера и отряд эскадренных миноносцев) в германские порты Свинемюнде и Цилау).

Военное сотрудничество продолжалось до середины 1933 года и был свёрнуто с приходом к власти в Германии А. Гитлера (Так, ещё в мае 1933 года довольно представительная делегация рейхсвера под руководством генерал-лейтенанта фон Боккельерга присутствовала на военных манёврах в СССР. Делегацию принимало высшее военное руководство СССР (АВП СССР, ф. 05, оп. 13, п. 91, д. 27, л.40)).

Брестский мир, Брест-Литовский (Брестский) мирный договор — сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) — с другой. Ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны.

Панорама Брест-Литовска

19 ноября (2 декабря) делегация Советского правительства, возглавляемая А. А. Иоффе, прибыла в нейтральную зону и проследовала в Брест-Литовск, в котором располагалась Ставка германского командования на Восточном фронте, где встретилась с делегацией австро-германского блока, в состав которой входили также представители Болгарии и Турции.

Здание, в котором были проведены переговоры о перемирии

Переговоры с Германией о перемирии начались в Брест-Литовске 20 ноября (3 декабря) 1917 года. В тот же день в ставку верховного главнокомандующего русской армии в Могилеве прибыл Н. В. Крыленко, вступивший в должность Главковерха.

Прибытие немецкой делегации в Брест-Литовск

21 ноября (4 декабря) советская делегация изложила свои условия:

перемирие заключается на 6 месяцев;

военные действия приостанавливаются на всех фронтах;

немецкие войска выводятся из Риги и с Моонзундских островов;

запрещаются какие бы то ни было переброски немецких войск на Западный фронт.

В результате переговоров было достигнуто временное соглашение:

перемирие заключается на период с 24 ноября (7 декабря) по 4 (17) декабря;

войска остаются на занимаемых позициях;

прекращаются все переброски войск, кроме уже начавшихся.

Мирные переговоры в Брест-Литовске. Прибытие русских делегатов. В середине А. А. Иоффе, рядом с ним секретарь Л.Карахан, А. А. Биценко, справа Л. Б.Каменев

Переговоры о мире начались 9 (22) декабря 1917 года. Делегации государств Четверного союза возглавляли: от Германии — статс-секретарь ведомства иностранных дел Р. фон Кюльман; от Австро-Венгрии — министр иностранных дел граф О. Чернин; от Болгарии — министр юстиции Попов; от Турции — председатель меджлиса Талаат-бей.

Офицеры штаба Гинденбурга встречают на перроне Бреста прибывшую делегацию РСФСР в начале 1918 года

Конференцию открыл главнокомандующий Восточным фронтом принц Леопольд Баварский, место председателя занял Кюльман.

Прибытие российской делегации

В советскую делегацию на первом этапе входили 5 уполномоченных — членов ВЦИК: большевики А. А. Иоффе — председатель делегации, Л. Б. Каменев (Розенфельд) и Г. Я. Сокольников (Бриллиант), эсеры А. А. Биценко и С. Д. Масловский-Мстиславский, 8 членов военной делегации (генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем Генштаба генерал-майор В. Е. Скалон, состоявший при начальнике Генштаба генерал Ю. Н. Данилов, помощник начальника Морского Генерального штаба контр-адмирал В. М. Альтфатер, начальник Николаевской военной академии Генштаба генерал А. И. Андогский, генерал-квартирмейстер штаба 10-й армии Генштаба генерал А. А. Самойло, полковник Д. Г. Фокке, подполковник И. Я. Цеплит, капитан В. Липский), секретарь делегации Л. М. Карахан, 3 переводчика и 6 технических сотрудников, а также 5 рядовых членов делегации — матрос Ф. В. Олич, солдат Н. К. Беляков, калужский крестьянин Р. И. Сташков, рабочий П. А. Обухов, прапорщик флота К. Я. Зедин

Руководители русской делегации прибыли на станцию Брест-Литовск. Слева-направо: майор Бринкманн, Йоффе, госпожа Биренко, Каменев, Карахан.

Возобновление переговоров о перемирии, предполагавшее согласование условий и подписание договора, было омрачено трагедией в русской делегации. По прибытии в Брест 29 ноября (12 декабря) 1917 года, до открытия конференции, во время частного совещания советской делегации застрелился представитель Ставки в группе военных консультантов, генерал-майор В. Е. Скалон.

Перемирие в Брест-Литовске. Члены делегации России после прибытия на станцию Брест-Литовск. Слева направо: майор Бринкман, А. А. Иоффе, А. А. Биценко, Л. Б.Каменев, Карахан.

Исходя из общих принципов Декрета о мире, советская делегация уже на одном из первых заседаний предложила принять за основу переговоров следующую программу:

Не допускаются никакие насильственные присоединения захваченных во время войны территорий; войска, оккупирующие эти территории, выводятся в кратчайший срок.

Восстанавливается полная политическая самостоятельность народов, которые были этой самостоятельности лишены в ходе войны.

Национальным группам, не имевшим политической самостоятельности до войны, гарантируется возможность свободно решить вопрос о принадлежности к какому-либо государству или о своей государственной самостоятельности путом свободного референдума.

Обеспечивается культурно-национальная и, при наличии определенных условий, административная автономия национальных меньшинств.

Отказ от контрибуций.

Решение колониальных вопросов на основе вышеизложенных принципов.

Недопущение косвенных стеснений свободы более слабых наций со стороны наций более сильных.

Троцкий Л.Д., Иоффе А. и контр-адмирал Альтфатер В. едут на заседание. Брест-Литовск.

Во время перерыва, однако, выявилось, что Германия понимает мир без аннексий иначе, чем советская делегация — для Германии речь совсем не идет об отводе войск к границам 1914 года и выводе германских войск с оккупированных территорий бывшей Российской империи, тем более что, согласно заявлению Германии, Польша, Литва и Курляндия уже высказались за отделение от России, так что если эти три страны теперь вступят в переговоры с Германией о своей дальнейшей судьбе, то это отнюдь не будет считаться аннексией со стороны Германии.

Мирные переговоры в Брест-Литовске. Представители Центральных держав, в середине Ибрагим Хакки-паша и граф Оттокар Чернин фон унд цу Худениц на пути к переговорам

На втором этапе переговоров советскую сторону представляли Л. Д. Троцкий (руководитель), А. А. Иоффе, Л. М. Карахан, К. Б. Радек, М. Н. Покровский, А. А. Биценко, В. А. Карелин, Е. Г. Медведев, В. М. Шахрай, Ст. Бобинский, В. Мицкевич-Капсукас, В. Териан, В. М. Альтфатер, А. А. Самойло, В. В. Липский

Второй состав советской делегации в Брест-Литовске. Сидят, слева направо: Каменев, Иоффе, Биценко. Стоят, слева направо: Липский В. В., Стучка, Троцкий Л. Д., Карахан Л. М

22 декабря 1917 года (4 января 1918) германский канцлер Г. фон Гертлинг сообщил в своём выступлении в Рейхстаге, что в Брест-Литовск прибыла делегация Украинской центральной рады. Германия согласилась вести переговоры с украинской делегацией, надеясь использовать это как рычаг и против Советской России, и против своего союзника — Австро-Венгрии. Украинские дипломаты, которые вели предварительные переговоры с немецким генералом М. Гофманом, начальником штаба германских армий на Восточном фронте, вначале заявляли о претензиях на присоединение к Украине Холмщины (входившей в состав Польши), а также австро-венгерских территорий — Буковины и Восточной Галиции. Гофман, однако, настоял на том, чтобы они снизили свои требования и ограничились одной Холмщиной, согласившись на то, чтобы Буковина и Восточная Галиция образовали самостоятельную австро-венгерскую коронную территорию под владычеством Габсбургов. Именно эти требования они отстаивали в своих дальнейших переговорах с австро-венгерской делегацией. Переговоры с украинцами затянулись так, что открытие конференции пришлось перенести на 27 декабря 1917 года (9 января 1918).

Делегаты Украины общаются с немецкими офицерами в Брест-Литовске

На следующее заседание, состоявшееся 28 декабря 1917 (10 января 1918), немцы пригласили украинскую делегацию. Её председатель В. А. Голубович огласил декларацию Центральной рады о том, что власть Совнаркома Советской России не распространяется на Украину, а потому Центральная рада намерена самостоятельно вести мирные переговоры. Р. фон Кюльман обратился к Л. Д. Троцкому, возглавившему советскую делегацию на втором этапе переговоров, с вопросом, намерен ли он и его делегация и впредь быть в Брест-Литовске единственными дипломатическими представителями всей России, а также следует ли считать украинскую делегацию частью русской делегации или же она представляет самостоятельное государство. Троцкий знал о том, что Рада фактически находится в состоянии войны с РСФСР[6]. Поэтому, согласившись рассматривать делегацию Украинской Центральной рады как самостоятельную, он фактически сыграл на руку представителям Центральных держав и предоставил Германии и Австро-Венгрии возможность продолжать контакты с Украинской Центральной радой, в то время как переговоры с Советской Россией ещё два дня топтались на месте.

Подписание документов о перемирии в Брест-Литовске

Январское восстание в Киеве поставило Германию в затруднительное положение, и теперь уже германская делегация потребовала перерыва в заседаниях мирной конференции. 21 января (3 февраля) фон Кюльман и Чернин выехали в Берлин на совещание с генералом Людендорфом, где обсуждался вопрос о возможности подписания мира с правительством Центральной рады, не контролирующим ситуацию на Украине. Решающую роль сыграло тяжелейшее положение с продовольствием в Австро-Венгрии, которой без украинского зерна грозил голод. Вернувшись в Брест-Литовск, германская и австро-венгерская делегации 27 января (9 февраля) подписали мир с делегацией Центральной рады[13]. В обмен на военную помощь против советских войск УНР обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 1918 г. миллион тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр. Австро-Венгрия также взяла на себя обязательство создать автономную Украинскую область в Восточной Галиции.

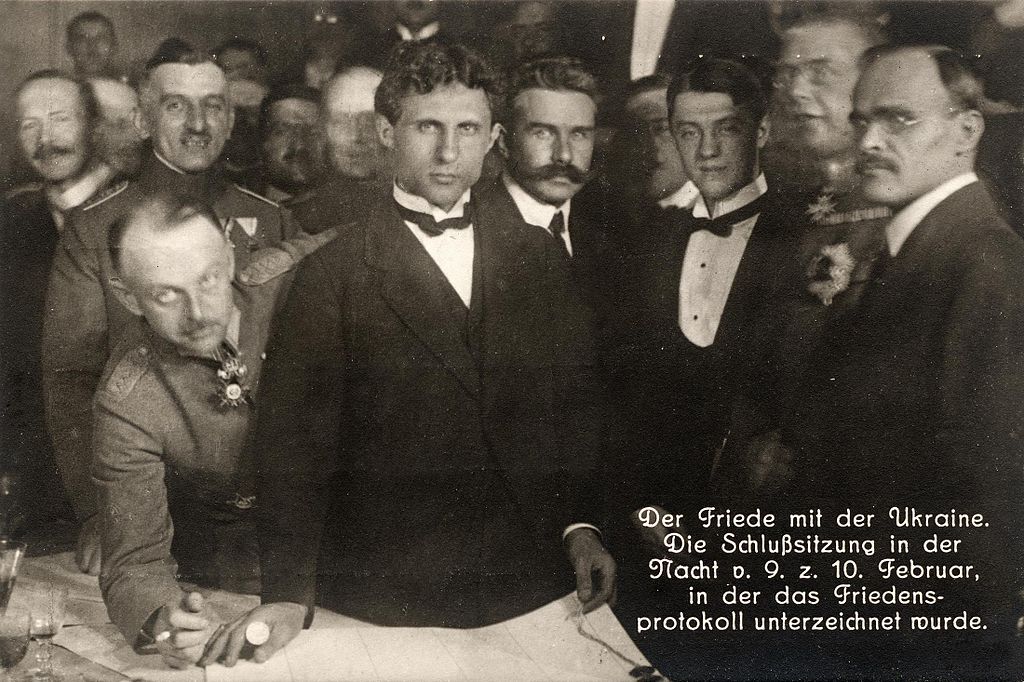

Подписание мирного договора между УНР и Центральными державами 27 января (9 февраля) 1918 года

Подписание Брестского мира Украина — Центральные державы стало крупным ударом по большевикам, параллельно с переговорами в Брест-Литовске не оставлявшим попыток советизировать Украину. 27 января (9 февраля) на заседании политической комиссии Чернин сообщил российской делегации о состоявшемся подписании мира с Украиной в лице делегации правительства Центральной Рады. Уже в апреле 1918 года немцы разгоняют правительство Центральной Рады (см. Разгон Центральной рады), заменив его более консервативным режимом гетмана Скоропадского

Начавшееся в феврале 1918 года германо-австрийское наступление продолжалось, даже когда советская делегация прибыла в Брест-Литовск: 28 февраля австрийцы заняли Бердичёв, 1 марта немцы заняли Гомель, Чернигов и Могилёв, 2 марта проведена бомбардировка Петрограда. 4 марта, уже после того как был подписан Брест-Литовский мирный договор, германские войска заняли Нарву и остановились только на р.Нарове и западном берегу Чудского озера в 170 км от Петрограда.

Ксерокопия первых двух страниц Брест-Литовского мирного договора между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, март 1918 года

В своём окончательном варианте договор состоял из 14 статей, различных приложений, 2 заключительных протоколов и 4 дополнительных договоров (между Россией и каждым из государств Четверного союза), согласно которым Россия обязывалась сделать множество территориальных уступок, также демобилизовав свои армию и флот.

От России отторгались привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим белорусским населением, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое княжество Финляндское. Большинство этих территорий должны были превратиться в германские протектораты либо войти в состав Германии. Также Россия обязывалась признать независимость Украины в лице правительства УНР.

На Кавказе Россия уступала Карсскую область и Батумскую область.

Советское правительство прекращало войну с Украинским Центральным Советом (Радой) Украинской Народной Республикой и заключало с ней мир.

Армия и флот демобилизовывались.

Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике.

Черноморский флот со всей инфраструктурой передавался Центральным державам.

Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн золотых рублей.

Советское правительство обязывалось прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах, образованных на территории Российской империи.

Открытка с изображением последней страницы с подписями на Брест-Литовском мирном договоре

В приложении к договору гарантировался особый экономический статус Германии в Советской России. Граждане и корпорации Центральных держав выводились из-под действия большевистских декретов о национализации, а лица, уже утратившие имущество восстанавливались в правах. Таким образом, германским гражданам разрешалось заниматься в России частным предпринимательством на фоне происходившего в то время всеобщего огосударствления экономики. Такое положение дел на какое-то время создало для русских владельцев предприятий или ценных бумаг возможность уйти от национализации, продав свои активы немцам

Русский телеграф Брест-Петроград. В центре секретарь делегации Л. Карахан, рядом с ним капитан В. Липский

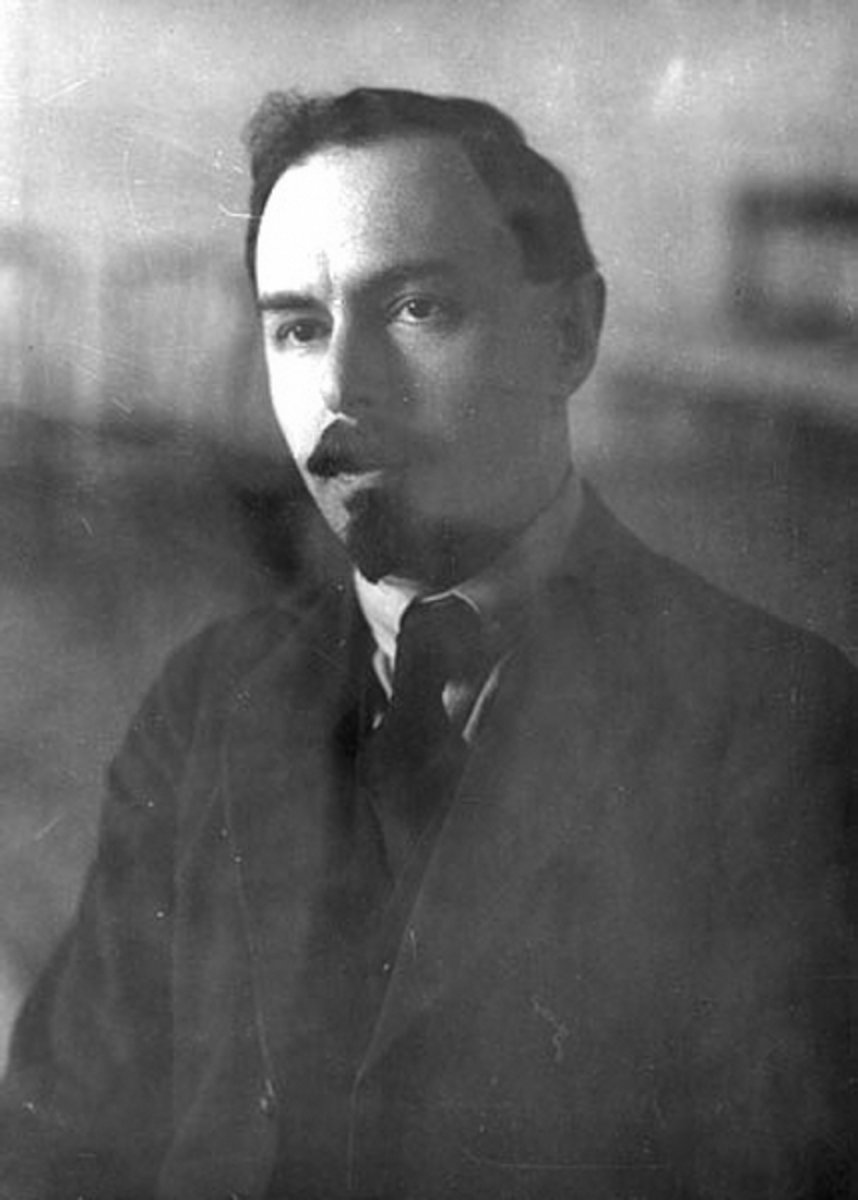

"Троцкий учится писать". Немецкая карикатура на Троцкого Л.Д., подписавшего мирный договор в Брест-Литовске. 1918

Политическая карикатура из американской прессы в 1918 году

Последствия Брестского мира: Австро-Венгерские войска входят в г.Каменец-Подольский после подписания Брест-Литовского договора

Последствия Брестского мира: германские войска под командованием генерала Эйхгорна заняли Киев. Март 1918 года.

Последствия Брестского мира:Немцы в Киеве

Последствия Брестского мира: Австро-венгерские военные музыканты выступают на главной площади города Проскурова на Украине

Последствия Брестского мира: Одесса после оккупации австро-венгерскими войсками. Дноуглубительные работы в Одесском порту

Последствия Брестского мира: Австро-Венгерские военнослужащие на Николаевском бульваре. Лето 1918 года

Фото сделанное немецким солдатом в Киеве в 1918 году

Первая мировая война началась для всех стран одновременно, но кончилась в разные моменты времени. России, пережившей две революции за время боевых действий, пришлось подписывать мирный договор, находясь в состоянии почти полной разрухи. Рассказываем, как торговаться и заниматься геополитикой, не имея за спиной ничего.

Первый этап переговоров: 22–28 декабря 1917 года

Ситуация зимой 1917 года в странах-делегатах была нестабильной. В России не ещё не было устойчивой власти, да и обществом завладели пораженческие настроения. Германия жаждала перебросить значительную часть войск с восточного фронта на западный и улучшить положение в тылу, как и её союзница Австро-Венгрия. С такими желаниями страны выдвинулись на переговоры.

1. Не допускаются никакие насильственные присоединения захваченных во время войны территорий; войска, оккупирующие эти территории, выводятся в кратчайший срок.

2. Восстанавливается полная политическая самостоятельность народов, которые были этой самостоятельности лишены в ходе войны.

3. Национальным группам, не имевшим политической самостоятельности до войны, гарантируется возможность свободно решить вопрос о принадлежности к какому-либо государству или о своей государственной самостоятельности путём свободного референдума.

4. Обеспечивается культурно-национальная и, при наличии ряда условий, административная автономия национальных меньшинств.

5. Производится отказ от контрибуций.

6. Решение колониальных вопросов проводится на основе тех же принципов.

Адольф Йоффе и Лев Троцкий в Брест-Литовске

Данное требование стало камнем преткновения для немецкой и советской делегаций. Немецкое требование звучало следующим образом: немцы не могут очистить территории Польши, Курляндии и Литвы до окончания войны, так как на их территориях располагаются заводы и мастерские, производящие вооружение для немецкой армии, которые достались им от Российской Империи из-за оккупации.

Протокол Чернина, министра иностранных дел Австро-Венгрии, предлагал следующее решение:

Оттокар Чернин, глава Австро-Венгерской делегации в Брест-Литовске

В таком положении Оттокар заявляет, что готов поддерживать немцев до конца, однако если они приведут к неудаче, то Австро-Венгрия заключит сепаратный мир с Россией, так как Австро-Венгрия хочет только мира.

Накануне отъезда из Брест-Литовска дипломаты договариваются о создании комиссии, чьей задачей станет детальная разработка проекта очищения оккупированных областей и проведения плебисцита. Также было решено возобновить переговоры 5 января 1918 года.

Первый этап переговоров оставил стороны в неудовлетворении. Германия надеялась отстоять свои жёсткие позиции и закрепить за собой оккупированные территории. Австро-Венгрия рассчитывала на скорейшую ликвидацию противоречий между РСФСР и Германией и на заключение мира.

Второй этап: 9 января — 10 февраля 1918 года

Ещё до начала переговоров, 2 января 1918 года, советское правительство направило телеграммы председателям делегаций стран Четверного союза с предложением перенести мирные переговоры в нейтральный Стокгольм, однако предложение было отклонено немецким канцлером. Чернин так комментирует данную идею большевиков:

Рихард фон Кюльман, немецкий дипломат

На следующее заседание была приглашена и делегация Украинской Центральной рады: её председатель Голубович огласил декларацию о том, что власть Совнаркома не распространяется на Украину, и что страна намерена самостоятельно вести мирные переговоры. Кюльман обратился к Троцкому с вопросом, следует ли считать эту делегацию частью русской делегации или же она представляет самостоятельное государство. Советскому представителю не оставалось ничего, недоумевая, ответить утвердительно.

Подписание мирного договора между Украиной и странами Четверного союза

18 января 1918 года на заседании политической комиссии генерал Гофман предъявил конкретные условия Центральных держав — они представляли собой карту бывшей Российской империи, на которой под военным контролем Германии и Австро-Венгрии оставались Польша, Литва, часть Белоруссии и Украины, Эстонии и Латвии, Моонзундские острова и Рижский залив. Вечером того же дня советская делегация попросила о новом десятидневном перерыве в работе конференции для ознакомления правительства с германо-австрийскими требованиями.

Причинами смены риторики за столом переговоров в феврале 1918 года стали ослабление позиций Троцкого ввиду подписания мирного договора между Центральными державами и Украиной, а также распространение большевистской пропаганды среди немецкой армии, известия о чём стали поводом для выдвижения немецким правительством ультиматума.

Вечером 9 февраля Кюльман предъявил советской делегации категорическое требование немедленно подписать мир на германских условиях, сформулированных следующим образом:

Мир с Украиной же стал новостью для Людендорфа. Он пишет:

Тут мы видим снова отношение генералитета Германии к Украине, как к части России. Мирное соглашение было более важным для Австро-Венгрии, чем для Германии, так как страна находилась на волоске от голода. Германия же, по мнению Людендорфа, могла использовать Украину для антибольшевистского плацдарма, ну а во вторую очередь уже как поставщика хлеба.

Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф, один из самых известных военачальников Первой мировой войны

Стоит остановиться на реакции представителей Германии и Австро-Венгрии на провал второго этапа переговоров. Наибольшее разочарование выражает Оттокар Чернин:

Разочарование министра нетрудно понять, его целью как представителя на мирных переговорах было заключение мирного договора для Австро-Венгрии, чего, впрочем, не произошло.

Возобновление военных действий было радостно принято немецкой стороной. Тон здесь задавал Гофман:

С ним были согласны и Людендорф, и кронпринц Вильгельм.

Третий этап переговоров: 1–3 марта 1918 года

Глава немецкой делегации Розенберг предложил в первом заседании обсуждать отдельные пункты мирного договора, проект которого он привёз с собой. Сокольников ответил на это предложение просьбой сначала прочесть ему весь проект целиком. По прочтении он объявил, что отказывается от обсуждения отдельных пунктов, и что русские готовы подписать прочитанный текст договора.

Григорий Сокольников, сменивший Троцкого на посту главы советской делегации

По мнению Людендорфа, общество и солдаты чувствовали себя обманутыми, так как победитель не может правильно обойтись с проигравшим.

Генерал был не доволен теми условиями, в которых Россия оказалась после подписания мирного договора. Он надеялся, что большевики будут низвергнуты, и Украина станет катализатором возвращения империи. Он заявляет, что на самом деле условия могли бы быть хуже для России, и ничего смертельного, что могло бы унизить страну, в договоре нет. Это он пишет не случайно. Он писал эти мемуары после Великой войны, и генерал озирается на Версальский мирный договор.

Кронпринц Вильгельм пишет:

Стоит заметить, что в своих воспоминаниях наследник императорской короны Германии к одной из важнейших причин поражения причисляет гражданскую апатию к войне в тылу.

Кронпринц Вильгельм, несостоявшийся император Германии

И заключение мира способствует усугублению этой проблемы. Он вспоминает:

100 лет назад, 18 февраля 1918 года, Германия нарушила перемирие и перешла в наступление по всей линии фронта от Балтийского до Чёрного моря. Это наступление вынудило советское правительство принять тяжелый мир, который был подписан 3 марта 1918 года.

Предыстория

Курс либерально-буржуазного Временного правительства на продолжение войны в угоду интересам Антанты (Англия, Франция, Италия и США) полностью провалился. Продолжение войны стало одним из самых главных факторов дальнейшего развала Российского государства и падения Временного правительства. Мира хотела подавляющая часть народа. Кроме того, как показали летние операции 1917 года, русская армия уже могла воевать и концу 1917 года старая имперская армия де-факто развалилась. Противнику могли противостоять только отдельные отряды.

25 октября (7 ноября) 1917 года в результате вооружённого восстания в Петрограде было свергнуто Временное правительство. В России, в основном мирным путём, устанавливается советская власть. 26 октября (8 ноября) Второй всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, в котором предложил всем воюющим государствам немедленно заключить перемирие и начать мирные переговоры. В ночь на 27 октября (9 ноября) съезд создал советское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком).

9 (22) ноября советское правительство, сместив главкома Духонина, который саботировал начало переговоров, напрямую обратилось к солдатам о необходимости немедленного фактического прекращения войны и предложило начать братание и переговоры о прекращении огня на отдельных участках фронта самим солдатским комитетам. 13 (26) ноября Совнарком обратился с предложением о мире к правительству Германии. Это привело к местным, самостоятельным соглашениям, заключенным о перемирии с противником отдельными армейскими соединениями на фронтах и началу переговоров о перемирии, уже под контролем центральных органов власти. 14 (27) ноября Германия сообщила о согласии начать мирные переговоры с советским правительством.

Братание во время перемирия на Восточном фронте. 1918 г.

Перемирие. Первый Брест-Литовский договор

19 ноября (2 декабря) мирная делегация советского правительства прибыла в нейтральную зону и проследовала в Брест-Литовск, в котором располагалась Ставка германского командования на Восточном фронте, где встретилась с делегацией австро-германского блока, в состав которой входили также представители Болгарии и Турции. Переговоры с Германией о перемирии начались 20 ноября (3 декабря) 1917 года. Первый состав советской делегации возглавляли председатель делегации, член ВЦИК А. А. Иоффе, член ВЦИК Л. Б. Каменев, член ВЦИК и Коллегии Наркомфина Г. Я. Сокольников. Германию представлял генерал-майор Макс Гофман.

Советская сторона предлагала перемирие на 6 месяцев, с остановкой военных действий на всех фронтах. Немцы должны были вывести войска из Риги и с Моонзундских островов и перебрасывать освободившиеся дивизии на Западный (Французский) фронт. Понятно, что запрет на переброску войск вызвал особенное недовольство германской стороны. 2 (15) декабря был подписан Договор о перемирии между Россией и Болгарией, Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Договор действовал до 1 (14) января 1918 года. После этого срок договор продлевался автоматически. Начиная с 21 дня действия договора, стороны могли отказаться от него, извести друг друга за 7 дней. Немцы дали формальное согласие на запрет переброски войск на Западный фронт.

Экспансионистские планы Германии на 1917 год

Мирные переговоры в Брест-Литовске

Переговоры о мире начались 9 (22) декабря 1917 года. В советскую делегацию на первом этапе входили 5 уполномоченных — членов ВЦИК: большевики А. А. Иоффе (председатель делегации), Л. Б. Каменев и Г. Я. Сокольников, эсеры А. А. Биценко и С. Д. Масловский-Мстиславский, 8 членов военной делегации — генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем Генштаба генерал-майор В. Е. Скалон (он по неизвестной причине покончил с собой), состоявший при начальнике Генштаба генерал Ю. Н. Данилов, помощник начальника Морского Генерального штаба контр-адмирал В. М. Альтфатер, начальник Николаевской военной академии Генштаба генерал А. И. Андогский, генерал-квартирмейстер штаба 10-й армии Генштаба генерал А. А. Самойло, полковник Д. Г. Фокке, подполковник И. Я. Цеплит, капитан В. Липский. Также в составе делегации были секретарь делегации Л. М. Карахан, 3 переводчика и 6 технических сотрудников, а также 5 рядовых членов делегации — матрос Ф. В. Олич, солдат Н. К. Беляков, калужский крестьянин Р. И. Сташков, рабочий П. А. Обухов, прапорщик флота К. Я. Зедин.

Делегации государств Четверного союза возглавляли: от Германии — статс-секретарь ведомства иностранных дел Рихард фон Кюльман; от Австро-Венгрии — министр иностранных дел граф Оттокар Чернин; от Болгарии — министр юстиции Попов; от Османской империи — великий визирь Талаат-бей. Конференцию открыл главнокомандующий Восточным фронтом принц Леопольд Баварский, место председателя занял Кюльман.

Одновременно советское правительство пыталось восстановить обороноспособность России. Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко в директиве от 30 декабря 1917 (12 января 1918) поставил перед командующими Северным и Западным фронтами задачу укрепить оборону подступов к Петрограду, Ревелю и Смоленску. Штабам Северного и Западного фронта было приказано сосредоточить боеспособные войска на наиболее важных стратегических направлениях. 15 (28) января 1917 года СНК принял декрет об организации Красной армии, а 29 января (11 февраля) — Красного флота. В Петрограде, Москве, других городах и на фронте началось формирование частей Красной Армии на добровольческой основе. Также проводилась подготовка к партизанской войне и эвакуация имущества из прифронтовой зоны.

Проблемы германского блока

Схожее положение было и в Болгарии. Промышленность была в депрессии. Голод и эпидемии среди мирного населения привели к тому, что смертность среди населения Болгарии намного превысила боевые потери её армии. Турция, которая и без войны тихо умирала, теперь оказалась на грани военно-политической и государственной катастрофы. Армия деградировала и отступала в Месопотамии и Палестине. Промышленность, сельское хозяйство, финансы, торговля и транспорт развалились. Простой народ голодал, жил в условиях постоянных реквизиций (грабежа), произвола, репрессий и террора со стороны полиции, чиновников и армии. Геноцид, который турецкие власти развязали в отношении национальных и религиозных меньшинств, усугубил хаос в стране. Османская империя доживала последние дни.

Второй этап переговоров

На втором этапе переговоров в советскую делегацию, возглавляемую наркомом иностранных дел Л. Д. Троцким, входили А. А. Иоффе, Л. М. Карахан, К. Б. Радек, М. Н. Покровский, А. А. Биценко, В. А. Карелин, Е. Г. Медведев, В. М. Шахрай, Ст. Бобинский, В. Мицкевич-Капсукас, В. Териан, В. М. Альтфатер, А. А. Самойло, В. А. Липский.

27 декабря 1917 года (9 января 1918 г.) открывая конференцию, Кюльман заявил, что, так как Антанта не присоединилась к переговорам, германский блок считает себя свободным от советской формулы мира без аннексий. Кроме того, по мнению представителей германского блока, теперь речь шла не о всеобщем мире, а о сепаратном мире между Россией и державами Четверного союза.

На следующее заседание, состоявшееся 28 декабря 1917 (10 января 1918 г.), германцы пригласили украинскую делегацию Центральной рады. Центральная рада была образована в апреле 1917 года в ходе съезда в Киеве 900 националистов. Её никто не избирал, и она не пользовалась поддержкой в народе. По сути, собралась кучка маргинальной националистической интеллигенции, чьи взгляды не разделял народ, и провозгласила себя правительством Украины. 22 декабря 1917 года (4 января 1918 г.) германский канцлер Г. фон Гертлинг сообщил в своём выступлении в Рейхстаге, что в Брест-Литовск прибыла делегация Центральной рады. Германия согласилась вести переговоры с украинской делегацией, чтобы использовать украинский фактор против советского правительства, а также для давления на Вену. На заседании 28 декабря председатель украинской делегации В. А. Голубович огласил декларацию Центральной рады о том, что власть Совнаркома Советской России не распространяется на Украину, а потому Центральная рада намерена самостоятельно вести мирные переговоры. Троцкий согласился рассматривать делегацию Украинской Центральной рады как самостоятельную, тем самым он фактически сыграл на руку представителям германского блока.

Германское верховное командование выражало крайнее недовольство затягиванием мирных переговоров, опасаясь разложения армии по примеру русской и из-за плохих известий из Германии. Генерал Людендорф требовал от начальника штаба германских армий на Восточном фронте генерала М. Гофмана ускорить переговоры с советской стороной. 30 декабря 1917 (12 января 1918) на заседании политической комиссии советская делегация потребовала от правительств Германии и Австро-Венгрии категорически подтвердить отсутствие у них намерений присоединить какие бы то ни было территории бывшей Российской империи. По мнению представителей Советской России, решение вопроса о будущей судьбе самоопределяющихся территорий должно осуществляться путём всенародного референдума, после вывода иностранных войск и возвращения беженцев и переселённых лиц. Генерал Гофман в ответной пространной речи заявил, что германское правительство отказывается очистить оккупированные территории Курляндии, Литвы, Ригу и острова Рижского залива.

5 (18) января 1918 генерал Гофман предъявил условия Центральных держав — они представляли собой карту бывшей Российской империи, на которой в пользу Германии и Австро-Венгрии отходили Польша, Литва, часть Белоруссии и Украины, Эстонии и Латвии, Моонзундские острова и Рижский залив. Всего немцы претендовали на территорию общей площадью более 150 тысяч кв. км. Это позволяло германским вооруженным силам контролировать морские пути к Финскому и Ботническому заливам, при необходимости оккупировать всю Латвию и Эстонию, а также развивать наступление на Петроград. В руки Германии переходили русские балтийские порты, Прибалтика, за которую Россия в прошлом заплатила огромную цену. В результате предложения Германии были крайне невыгодны советскому правительству. Россия теряла завоевания нескольких сотен лет и ряда кровопролитных войн. Разрушалась система стратегических рубежей на северо-западном, западном и частично на юго-западном направлениях. Поэтому советская делегация потребовала нового перерыва мирной конференции ещё на десять дней для ознакомления своего правительства с германскими требованиями.

Германские офицеры встречают советскую делегацию во главе с Л. Д. Троцким в Брест-Литовск

О роли Троцкого в переговорах

Во время переговоров с Германией Троцкий занял жесткую и провокационную позицию, чтобы решить две задачи. Во-первых, провалить переговоры и вызвать германскую интервенцию, что вело к распылению сил Германии и ускорению её падения, соответственно победы США в Первой мировой войне. Во-вторых, германская интервенция могла привести к кризису советского правительства, падению авторитета Ленина. Троцкий становился главой правительства и России, обрекая её на заклание. А в роли лидера большевиков и Советской России Троцкий имел возможность завершить решение «русского вопроса в интересах хозяев западного проекта.

Советская делегация в Брест-Литовске. Л. Каменев, А. Иоффе, А. Битценко, В. Липский, П. Стучка, Л. Троцкий, Л. Карахан.

Автор: Самсонов Александр Статьи из этой серии: Кампания 1918 года

После того, как династия Романовых была свергнута в 1917 году, страна недолго находилась на распутье. Новые идеалы государственного устройства уже насаживались в бывшей Российской империи, что позволило Ленину стать великим вождем, которого боялись и уважали.

Первое, что сделали партийные лидеры, оказавшись у власти — это вышли из Первой Мировой войны, что вызвало ряд экономических проблем. Заключив катастрофически невыгодный пакт о мире, Российская империя окончательно превратилась в СССР, вступив в один из самых интересных и сложных периодов за всю историю страны. Какие же войны велись в данный период, и к чему они привели?

Дата заключения и название договора

Стороны заключения договора

Причины подписания договора

Условия и результаты договора

3 марта 1918 год – Брестский мир.

Советская Россия и Центральные державы (Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария).

Необходимость выхода из ПМВ.

В результате сепаратного мирного договора СССР вышел из первой мировой войны, а также руководство страны более не должно было претендовать на Прибалтику и северную часть нынешней Белоруссии;

СССР потерял власть на многих территориях, производился вывод войск из Финляндии и Украины, УНР признавалось независимым государством, а также войска красной армии покинули Османскую империю и передали ей Ардаган, Карс и Батум;

Торговля с Германией возобновлялась на условиях 1904 года;

Необходимо было провести демобилизацию армии, а также разоружить морской флот;

Одним из главных условий было прекращение советской пропаганды на континенте.

2 февраля 1920 год — Тартуский мирный договор (мир в Тарту)

Советская Россия и Эстония

Необходимость для России влияния на территории Прибалтики. Окончание гражданской войны в Финляндии.

Признание Эстонской республики и отказ посягательств на территорию страны;

Под власть государства Эстония переходили следующие территории: волости Нарва, Козе и Скарятино, а также Печорский край. Волости в основном были населены этническими русскими.

Страны подписали обязательство о недопущении деятельности стран-противников одной из сторон.

18 марта 1921 год – Рижский мирный договор.

Советская Россия и Польская республика

Необходимость завершения советско-польской войны.

Установка четких границ между Россией, Украиной, Белоруссией и Польской Республикой;

Польша получила небольшую территорию Западной Украины и Белоруссии;

Стороны обязывались закончить военные действия.

Советское государство возвратило трофеи, культурные ценности и научные труды, которые были вывезены из Царства Польского;

Россия обязалась выплатить около 50 миллионов рублей репараций.

12 марта 1940 год – Московский договор

СССР и Финляндия

Финляндия признала поражение после затяжной войны и кровопролитной войны.

Изменение советско-финской границы:

Карельский перешеек, некоторые острова финского залива, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а также небольшая территория самой Финляндии перешли под власть СССР. Ладожское озеро оказалось полностью подконтрольно Союзу;

Финляндия обязалась отдать в аренду на 30 лет остров Ханко. СССР создало на нём военно-морскую базу.

Потсдамская мирная конференция 17 июля – 2 августа 1945 год.

СССР, Великобритания, США.

Необходимость решить судьбу проигравших стран во ВМВ и спорных территорий.

Решения по Германии. Территориальный раздел, экономические санкции, обязательство репараций, наказание военным преступникам, создание контрольного механизма;

Продолжение войны СССР с Японией;

Решения о положении Польши. Признание независимости государства;

10 февраля 1947 – Парижский мирный договор.

СССР, США, Франция и Великобритания с одной стороны. Италия, Румыния, Венгрия, Болгария и Финляндия с другой.

Необходимость решить судьбу стран, поддержавших фашистскую Германию во ВМВ.

Определение суммы репараций;

Соглашения по определению наказания для военных преступников.

26 апреля – 21 июля 1954 год. Женевская мирная конференция

СССР, КНР, Великобритания, США, Франция.

Необходимость завершения конфликтов в азиатском регионе.

Прекращение огня на территории Азии;

Разделение государства Вьетнам;

Демилитаризация и нейтралитет Вьетнама, Камбоджи и Лаоса;

Страны обязались не поставлять вооружение в вышеупомянутые страны.

19 октября 1956 год. Московская декларация.

Необходимость нормализации советско-японских отношений.

Юридическое прекращение войны между СССР и Японией;

Япония обязалась не претендовать на острова, принадлежавшие ранее государству.

27 мая 1971. Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и ОАР.

Необходимость контроля советского государства на рынке нефти и на территории Передней Азии.

Улучшение торговли между странами, взаимопомощь и дружеские отношения государств;

Запрет вступать в союзы против друг друга;

Идеологическая общность, социалистическое переустройство ОАР.

20 ноября 1978. Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Социалистической Эфиопией.

СССР по прежнему надеялось на мировую социалистическую революцию. Желание влиять на Африканский континент.

Идеологическое развитие Эфиопии, поддержка марксизма-ленинизма на африканском континенте;

Поддержка африканского государства со стороны СССР, военная и экономическая помощь.

8 декабря 1987 год. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Необходимость нормализовать страны, находившиеся в состоянии холодной войны. Необходимость избежать третьей мировой войны.

Стороны договора обязывались в течение 3 лет ликвидировать все баллистические и крылатые ракеты, дальность которых составляла (1000-5000 км для средних и 500-1000 для меньших).

СССР в результате выполнения условий договора уничтожил 1846 комплексов, а США 846 ракетных комплексов.

30-31 июля 1991 года. СНВ-I

Необходимость нормализовать страны, находившиеся в состоянии холодной войны, а также избежать третьей мировой войны.

СССР и США обязались сократить ядерные арсеналы до количества менее 6000 единиц

Несмотря на то, что за 80-летнюю историю существования Советского Союза войн велось не так уж и много, каждое вооруженное действие имело глобальное значение. Разумеется, самым кровопролитным событием XX века стала Вторая Мировая война. СССР здесь выступала в качестве жертвы, и поэтому главным достижением капитуляции Германии в 1945 году стало то, что страна смогла освободиться от нацистских захватчиков.

В течение многих лет существовала угроза начала Третьей Мировой войны, которую предсказывали очень многие историки и политологи. Особенно актуальной данная проблема казалась в 50-х годах, когда Карибский кризис едва не стал причиной начала вооруженного конфликта.

Благодаря искусной дипломатии как советских, так и мировых политиков, удалось избежать начала Третьей Мировой войны. После разрушения Советского Союза, Россия старалась избегать крупных вооруженных конфликтов, не допуская людских потерь.

А как же мирный договор о ненападении в течение 10 лет с Германией? В конце 30-х годов был заключен. Пакт Молотова — Риббентропа. А что насчет 1939 года и предложения странам Прибалтики о военной взаимопомощи? Это подписали или нет? А 1921 год и мирные договоры с Турцией, Афганистаном и Ираном?

Брестский мир заключала Советская Россия. СССР тогда еще не было. По той же причине и Рижский договор 1921 года (а не 1920) заключал не Советский Союз, а РСФСР. Другие подписанты — УССР, БССР и Польша.

Значит СССР и германские государства и Япония не имели мирных договоров по результатам 2МВ.

Добавить комментарий Отменить ответ

Histerl © 2014-2021 :: Контакты :: Карта сайта :: Дворцовые перевороты :: Романовы :: Войны :: Правители :: ВОВ :: Все даты по истории ::

Читайте также:

- Заявление на замену полиса омс при смене фамилии образец заявления

- Нормативно правовые акты российской федерации это источник получения информации

- Поведенческий договор как способ формирования поведения

- Как оформить санитарную книжку в каменске уральском

- Сколько хранится приказ о совмещении должностей