Договор между азербайджаном и арменией 1994 года

Обновлено: 15.06.2024

Караба́хская война́ (азерб. Qarabağ Müharibəsi , арм. Արցախյան պատերազմ ) — активная фаза боевых действий между азербайджанскими и армянскими вооружёнными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, часть более широкого этнополитического конфликта.

Содержание

Предыстория

В начале XX века Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением [6] дважды (в 1905—1907 и 1918—1920 гг) становился ареной кровопролитных армяно-азербайджанских столкновений (подробнее см. История Нагорного Карабаха).

В 1918—1920 годы на контроль над Нагорным Карабахом претендовали Республика Армении и Азербайджанская Демократическая Республика, провозгласившие самостоятельность в ходе распада Российской империи. Созванный 22 июля 1918 года в Шуше Первый съезд армян Карабаха объявил Нагорный Карабах независимой административно-политической единицей и избрал собственное Народное правительство (с сентября 1918 г. — Армянский национальный совет Карабаха). Противостояние между войсками АДР и армянскими вооружёнными отрядами продолжалось в регионе вплоть до установления в Азербайджане советской власти. Вошедшие в Азербайджан в конце апреля 1920 года части 11-й Армии РККА во взаимодействии с азербайджанскими войсками заняли территорию Карабаха, Зангезура, Нахичевана. К середине июня 1920 года сопротивление армянских вооружённых отрядов в Карабахе с помощью советских войск было подавлено.

Вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении время от времени поднимался армянским руководством, но не получал поддержки в центре [8] [9] . В 1960-е годы социально-экономическая напряжённость в НКАО несколько раз перерастала в массовые беспорядки.

1987—1991

До середины 1980-х годов требования изменения статуса НКАО редко становились достоянием широкой гласности, а любые действия в этом направлении немедленно подавлялись. Совсем другие возможности предоставила начатая М. Горбачёвым политика демократизации советской общественной жизни и ослабления политических ограничений. В 1987 — начале 1988 гг. в регионе усилилось недовольство армянского населения своим социально-экономическим положением. Руководство АзССР обвиняли в сохранении экономической отсталости региона, пренебрежении развитием прав, культуры и идентичности армянского меньшинства в Азербайджане, создании искусственных преград для культурных связей между Нагорным Карабахом и Арменией [10] [11] . Уже в начале октября 1987 года на митингах в Ереване, посвящённых экологическим проблемам, прозвучали требования передачи НКАО Армении, которые впоследствии были повторены в многочисленных обращениях, направлявшихся в адрес советского руководства [12] [13] .

По оценкам российского политолога С. М. Маркедонова, в массовом сознании армянского общества борьба за права карабахских армян отождествлялась с борьбой за интересы всей Армении:

Руководство Азербайджанской ССР и Коммунистической партии Азербайджана, со своей стороны, пыталось урегулировать ситуацию, задействовав привычные командно-бюрократические рычаги, которые в новой ситуации оказались неэффективными. На дальнейшем развитии событий во многом сказалось взаимодействие основных социально активных групп населения республики. Российский исследователь Д. Фурман в 1994 году характеризовал их следующим образом:

Летом 1989 года Армянская ССР ввела блокаду Нахичеванской АССР. Народный фронт Азербайджана в качестве ответной меры объявил экономическую и транспортную блокаду Армении [8] .

28 ноября 1989 года Комитет особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью был упразднён. Его заменил так называемый Республиканский оргкомитет по НКАО, который возглавил второй секретарь ЦК КП Азербайджана Виктор Поляничко. В дальнейшем именно этот орган разрабатывал и осуществлял силами милиции, ОМОН и внутренних войск операции по депортации (выселению) армянского населения Нагорного Карабаха и соседних районов. Сессия Совета народных депутатов НКАО не признала Республиканский оргкомитет, что привело к созданию в НКАО двух центров власти, каждый из которых признавался лишь одной из конфликтующих этнических групп [19] .

1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР и Национальный Совет НКАО приняли совместное постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Армении [8] . Это привело к новым вооружённым столкновениям.

В начале января 1990 года были отмечены первые взаимные артиллерийские обстрелы на армяно-азербайджанской границе. 15 января чрезвычайное положение было введено в НКАО, приграничных с ней районах Азербайджанской ССР, в Горисском районе Армянской ССР, а также в пограничной зоне вдоль государственной границы СССР на территории Азербайджанской ССР. За осуществление этого режима отвечала Комендатура района чрезвычайного положения, в чьём подчинении находились приданные ей подразделения внутренних войск МВД СССР. Была приостановлена деятельность областного и районных советов народных депутатов НКАО, Нагорно-Карабахского обкома КПАз, партийных и всех общественных организаций и объединений во всей области, кроме азербайджанонаселённого Шушинского района. В Степанакерте в соседних зданиях (областного совета народных депутатов и обкома компартии Азербайджана) размещались продолжавший функционировать исполком упразднённого облсовета, Оргкомитет по НКАО и Комендатура района чрезвычайного положения [19] .

13-18 января в результате армянских погромов в Баку, где к началу года оставалось уже лишь около 35 тыс. армян, было убито до 90 человек. 20 января в Баку были введены войска для предотвращения захвата власти антикоммунистическим Народным фронтом Азербайджана, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения города (см. Чёрный январь).

28 августа 1991 года была провозглашена независимость Азербайджана. 2 сентября совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов провозгласила образование Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и населённого армянами Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

19 декабря начался вывод внутренних войск МВД СССР из Нагорного Карабаха, завершившийся к 27 декабря. С распадом Советского Союза и вывода внутренних войск из Нагорного Карабаха ситуация в зоне конфликта стала неконтролируемой. Начался переход к полномасштабной войне за Нагорный Карабах.

Согласно тексту соглашения, Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября некоторые территории.

В СМИ появился текст соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно тексту соглашения, опубликованному агентством ArmInfo, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября "Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики".

В нем также сказано, что российский миротворческий контингент разворачивается "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", в его составе будет "1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники".

Полный текст документа, который подписали лидеры России, Азербайджана и Армении

"Мы, президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

- Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

- Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября. призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.

- В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, в зоне конфликта будут размещены российские миротворцы.

Нагорный Карабах: история конфликта

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

Заместитель председателя парламента Азербайджана А.Джалилов принял участие в обсуждении, но заявил, что не подпишет этот документ без согласования с руководством страны. В.Казимиров привез этот документ в Баку, где с участием Г.Алиева было проведено специальное собрание и после длительного обсуждения было достигнуто соглашение.

В ночь с 11-го на 12-ое мая режим перемирия вступил в силу. После этого министр обороны России П.Грачев попытался претворить в жизнь пункт соглашения подразумевающий расположение в регионе российских военных сил. Но Азербайджан не позволил реализовать эту инициативу России.

Сразу же после подписания соглашения международные посредники значительно активизировались. Деятельность Минской группы ОБСЕ и других международных структур главным образом была направлена на сохранение режима перемирия и недопущения широкомасштабных военных операций.

В первую очередь посредники выдвинули предложения об отходе войск от линии фронта. Согласно плану предложенному Россией летом 1994-го года подразумевалось создание 5-15 километровой буферной зоны, введение российских миротворческих сил в составе 1800 человек, создание 49 наблюдательных постов и расположение пункта управления в Агдаме.

ОБСЕ соответственно предложило создание 10-ти километровой буферной зоны, размещение миротворческих сил в составе 1600-2000 человек из военнослужащих Турции, России, Австрии и Венгрии, а также создание групп контроля. Это предложение подразумевало также расположение основной базы в городе Эрзерум Турции. Ни это предложение, ни другие планы предложенные позже не были реализованы.

Установление режима перемирия более всего соответствовало интересам международных организаций, различных крупных государств и Армении. Активизация посреднической миссии в период перемирия была нацелена не на урегулирование конфликта и нахождению справедливого решения, а на реализацию крупными державами своих геостратегических интересов.

Карабахский конфликт превратился в арену противостояния и столкновения интересов США, России и частично Европы. Крупные державы старались реализовывать свои интересы посредством института сопредседателей Минской группы и других международных организаций, включая различные комитеты, миссии, докладчиков и т.д.

На Лиссабонском саммите ОБСЕ в 1996 году были сделаны попытки принять какие-либо конкретные решения. Минская группа предложила 3 основных принципа для урегулирования конфликта: признание территориальной целостности Азербайджана и Армении; определение юридического статуса Нагорного Карабаха высшей степенью самоуправления в составе Азербайджана; гарантия безопасности Нагорного Карабаха и всего населения проживающего там. Эти принципы были поддержаны 53 странами-участницами и только Армения наложила вето на эту резолюцию.

Именно поэтому этот документ был принят только лишь как особое заявление – рекоммендация председателя ОБСЕ. Этот документ не имел какого-либо серьезного значения. В завершении Лиссабонского саммита были приняты только изменения связанные с институтом со-председателей Минской группы. 30-го декабря 1996-го года по решению действующего в то время председателя ОБСЕ Франция сменила Финляндию в качестве сопредседателя.

Азербайджан выразил свои возражения по этому назначению и в результате в качестве третьего сопредседателя были избраны США. Таким образом, была сформирована новая структура состоящая из трех сопредседателей (США, Россия, Франция).

В период формирования института трех сопредседателей Минской группы произошло два важных события укрепляющих справедливую позицию Азербайджана с точки зрения международного опыта. Это были события связанные с судьбой Шотландии и Квебека.

Азербайджанская сторона заявила о своей готовности принять этот проект при выполнении определенных условий. Армения же отвергла этот проект настаивая на независимости Нагорного Карабаха.

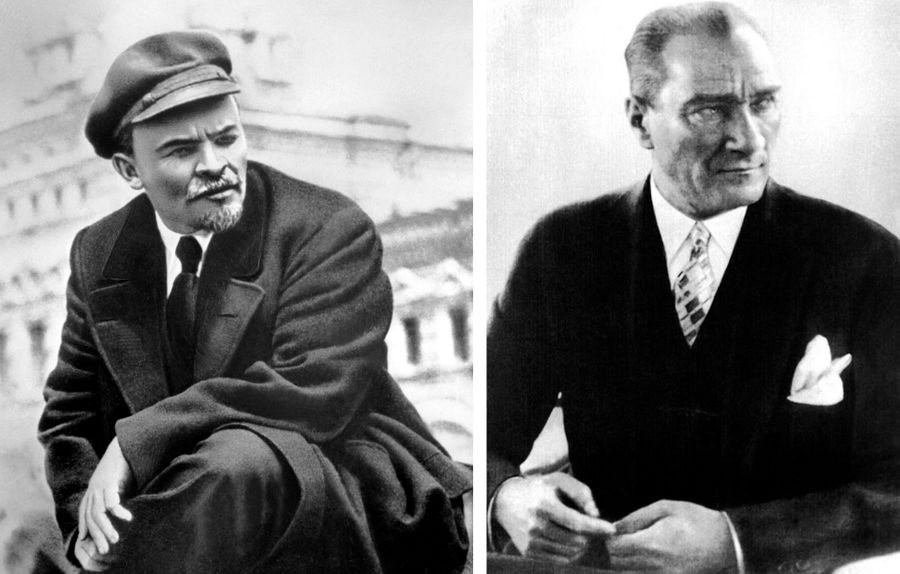

Президент Армении Левон Тер-Петросян и президент Азербайджана Гейдар Алиев

Вслед за этим международные организации оказали определенное давление на Армению. В результате этого давления Армения несколько смягчила свою позицию. В октябре 1997-го года на саммите Совета Европы в Страсбурге президенты Азербайджана и Армении выступили с совместным заявлением. На основе сделанного заявления сопредседатели стали работать над новым проектом решения конфликта. Было достигнуто соглашение о том, что сначала необходимо приготовить документ об освобождении районов, восстановлении коммуникаций и др. проблемы, а затем начать переговоры касательно статуса области.

В документе также указывалось, что вооруженные силы Армении должны покинуть зону конфликта, а воо-руженные силы Нагорного Карабаха должны вернуться в административные границы области. Также предлагалось отступление вооруженных сил Азербайджана на 5 км и создание буферной зоны вдоль административных границ Нагорного Карабаха. Эта зона и Лачинский коридор должны были контролироваться международными миротворческими силами.

Этот вариант был отвергнут Азербайджаном, так как по существу преследовал цель превращения Нагорного Ка- рабаха в независимое государство. В начале 2001-го года был проведен новый раунд переговоров связанных с Карабахским конфликтом. По инициативе и участии Г.Алиева, президента Азербайджанской Республики, 23-24 февраля в Милли Меджлисе было проведено широкое обсуждение и принято постановление, состоящее из 6 пунктов. В этом постановлении подчеркивалась необходимость обоюдных компромиссов с целью урегулирования конфликта.

Взамен этого армянская сторона соглашалась освободить 6 районов окружающих Нагорный Карабах и не противоречила возвращению азербайджанцев в Шушу. Согласно договоренности, Лачинский коридор оставался у армян, а через Мехри открывался путь в Нахчыван. Переговоры начавшиеся в Париже были продолжены через месяц в Ки-Весте, США. Здесь президент Азербайджана выступил с новыми предложениями, в числе которых также выдвинул требование о полном возвращении Лачина Азербайджану взамен на создание коридора между Карабахом и Арменией по территории Кельбаджарского района. Кроме того, Г.Алиев также подчеркнул важность возвращения азербайджанцев не только в Шушу, но и в другие населенные пункты Нагорного Карабаха.

Несмотря на то, что выдвинутые условия были выгодны и для армян, Ереван под давлением Москвы снова отказался от переговоров. Хотя, Азербайджан был готов на все возможные компромиссы, эти переговоры с посредничеством Минской группы, были однознашо нацелены на полное выполение требований Армении.

С начала 2000 года общественная активность в Азербайджане значительно возросла. В январе того же года с целью повышения активности против армянской оккупации среди различных слоев общества и усиления ощественного сопротивления была создана Организация Освобождения Карабаха (ООК). Известные представители интеллигенции, бывшие военные, представители беженцев и переселенцев объединились в этой организации. Педседателем организации был избран Акиф Наги. ООК совместно с Обществом Инвалидов Карабахской войны, Союзом Ветеранов, Обществом Женщин Азербайджана и Турции, Обществом Защиты Прав Семей Шехидов, Институтом Мира и Демократии, а также совместно с политическими партиями и другими структурами предпринял ряд серьезных шагов для активизации общественности.

Эти действия включали в себя проведение совместных митингов по Карабахской проблеме в декабре 2001 года, в январе 2002 года, а также в феврале 2003 года, где выдвигались требования устранения результатов армянской агрессии военным путем.

В начале сентября 2001-го года делегация из представителей Еревана и Ханкенди прибыла в Баку. Они запланировали ряд официальных и неофицальных встреч. На этих встречах планировалось обсуждение возможности межобщественного диалога и устранения враждебных настроений не затрагивая вопросов оккупации. Общественность Азербайджана понимая коварность намерений армян выступила с категорическим протестом. Организация Освобождения Карабаха, занимая более радикальную позицию, организовала акции проеста и препятствовала проведению встреч с армянской делегацией. Армяне, прервав свою поездку, были выведены вернуться обратно. После этого события у Азербайджанской общественности сформировалась более радикальная и непримиримая позиция по отношению к армянской оккупации.

В 2003 году группа молодежи создала отряд и попыталась пересечь линию фронта для ведения партизанской войны против оккупантов. Группа из 23 человек была задержана в августе 2003 года со стороны правоохранительных органов Азербайджана. Один из молодых людей, которые были известны в обществе как Карабахские партизаны, был лишен свободы пожизненно, а остальные на долгие сроки.

Но и после этого акции протеста против ареста членов ООК и против проведения военных учений с участием армянских офицеров продолжались. Представители парламента, общественные и политические деятели, различные структуры поднялись на защиту активистов взятых под арест. В сентябре Апелляционный Суд Азербайджанской Республики заменил решение о лишении свободы членов ООК на условные сроки. Руководство же НАТО впервые в своей истории было вынуждено отменить запланированные военные учения.

По книге автора “Карабахская война. Краткая история”

Сложные отношения между народами Армении и Азербайджана, веками населявшими Карабах, вылились в многочисленные войны и множество межнациональных столкновений. Рассказываем историю и суть конфликта в Нагорном Карабахе.

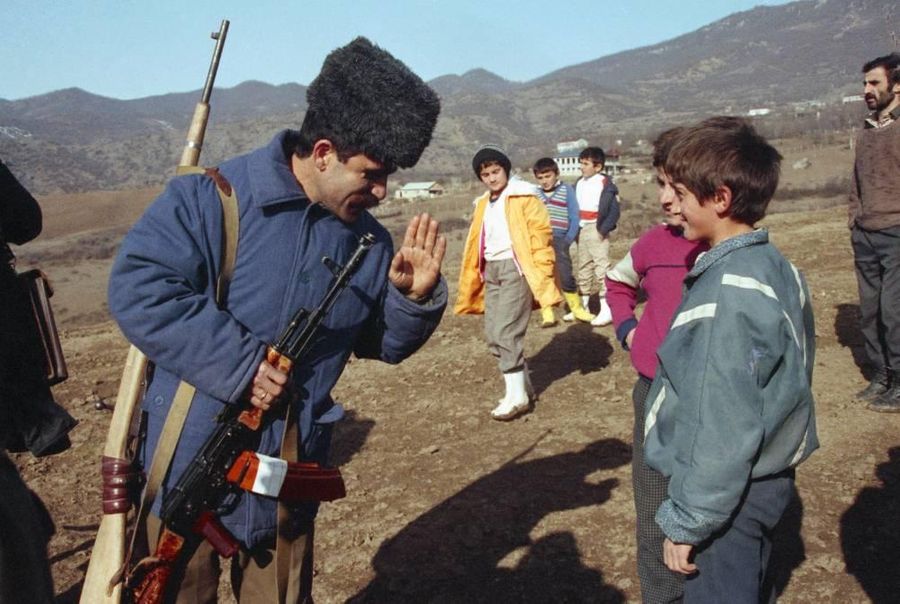

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

27 сентября в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение ситуации. Впервые за последние четыре года конфликтующие стороны возобновили боевые действия. Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Веками населявшие Чёрный сад (именно так переводится с тюркского название Карабах) народы очень быстро переходили от шаткого мира к войне, поскольку и те и другие считали край своим и только своим. За один лишь XX век Карабах пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны.

Кому принадлежит Нагорный Карабах

Вопрос об исторической принадлежности региона является предметом острых споров между армянскими и азербайджанскими историками. Первые со ссылками на античные источники доказывают, что исторически Карабах входил в состав Армянского царства, в то время как вторые утверждают, что он был частью Кавказской Албании и является прародиной азербайджанцев.

Фото © ТАСС / Яшар Халилов

Позднее Карабах попал под власть Сефевидов. После этого территория равнинного Карабаха была исламизирована, но в нагорной части региона преобладало армянское население. В середине XVIII века возникло Карабахское ханство — протекторат Персии. Жёсткое давление тюркских элит вынудило армянское население покинуть родные края. В результате к началу XIX века большую часть жителей ханства составляли уже тюркские народы.

В начале XIX века ханство перешло под протекцию России, а в 1926 году было окончательно включено в её состав. После этого в Карабах устремились миграционные потоки армян из исламских Ирана и Османской империи (и аналогичные потоки тюрок в обратном направлении), благодаря чему в конце XIX века их численность в регионе превысила 40%.

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Накопившиеся к началу XX века национальные, религиозные и классовые противоречия вылились в кровавую резню, охватившую не только Карабах, но и крупные города Закавказья одновременно с началом революции 1905 года. Успокоить конфликт удалось только после подавления революции, но спокойствие было недолгим.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе в начале XX века

В 1918 году, после Октябрьской революции, от России одна за другой начали отпадать национальные окраины. Армения и Азербайджан провозгласили независимость и сразу же начали активно выяснять отношения друг с другом. Конфликт из-за спорных территорий перерос в очередную кровавую резню и завершился победой Азербайджана, который воспользовался имевшимся козырем — поддержкой Османской империи. Та сформировала азербайджано-турецкую исламскую армию и вторглась на Кавказ, силой заняв спорные территории. Нагорный Карабах заявил о своей независимости в надежде на объединение с остальной частью Армении, однако вскоре его крупнейшие населённые пункты были заняты исламской армией, хотя в регионе сохранилось сильное повстанческое движение.

Но уже через несколько месяцев всё полностью переменилось. Германия и Османская империя капитулировали в Первой мировой, турки ушли с Кавказа, взамен туда прибыли англичане. Осознавая непрочность своего положения и не имея желания вникать в сложнейшие хитросплетения местной истории, они решили оставить всё как есть и отложили окончательное решение вопроса о территориальном размежевании до Парижской мирной конференции. Карабах де-юре остался частью Азербайджанской Демократической Республики.

Фото © ТАСС / В. Пащенко

Это решение привело к возобновлению кровавой межнациональной вражды в спорных регионах. Попытки мирного урегулирования ситуации, предпринятые членами Антанты, не принесли никаких результатов.

Спорные территории — Карабах, Нахичевань и Зангезур

К 1920 году большевики наконец разобрались с внутренними противниками — и их внимание переключилось на отпавшие окраины. При непосредственном участии местных коммунистов были советизированы и Армения, и Азербайджан, что привело к пусть и шаткому, но миру в регионе. Теперь решать сложнейший вопрос урегулирования территориальных споров в регионе предстояло большевикам.

И армянские, и азербайджанские лидеры сразу же попытались решить вопрос в свою пользу при помощи Москвы. И те и другие заваливали ЦК письмами с требованиями передать именно им спорные территории, в противном случае угрожая тем, что население республик воспримет отказ как предательство и отвернётся от новой власти.

Самые горячие споры разгорелись вокруг трёх регионов: Карабаха, Зангезура и Нахичевани. Все три имели смешанное армяно-азербайджанское население в разных пропорциях. До революции Нахичеванский уезд входил в состав Эриванской губернии, большинство которой составляли армяне. Однако непосредственно в этом уезде азербайджанцев проживало вдвое больше. В Зангезурском уезде до революции число проживавших армян и азербайджанцев было примерно равным. В Карабахе существовало разделение: в Равнинном Карабахе жили преимущественно азербайджанцы, а Нагорный почти целиком был населён армянами.

Для урегулирования спорных вопросов было создано специальное Кавбюро ЦК, которое возглавили Орджоникидзе и Киров. Кавбюро предложило компромиссный вариант: Нахичевань переходит к Армении, а Зангезур и Карабах — к Азербайджану. Но тут в спор вмешалась новая сторона.

Турецкий лидер Мустафа Кемаль предложил Ленину заключить договор о дружбе. Ленин воспринял это как шанс на прорыв дипломатической блокады и охотно согласился на не самый выгодный договор. Согласно его условиям, часть бывших российских территорий переходила Турции, кроме того, Нахичевань на правах автономии присоединялась к Азербайджану. Взамен турки давали добро на существование Советского Азербайджана.

Фото © Wikipedia, © ТАСС

После вмешательства Турции вопрос с Нахичеванью был урегулирован и главным камнем преткновения стал Карабах. Из восьми членов Кавбюро трое однозначно выступали за его передачу Армении, а трое других — Азербайджану. Всё зависело от позиции непосредственных руководителей — Орджоникидзе и Кирова, которые колебались в этом вопросе.

Историческое решение

4 июля 1921 года состоялось заседание Кавбюро, посвящённое окончательному решению карабахского вопроса. По результатам голосования большинство решило передать его Армении, в поддержку этого решения выступили оба руководителя бюро. Однако глава Азербайджана Нариманов настоял на том, чтобы окончательное решение осталось за ЦК. После голосования состоялись консультации Орджоникидзе и Кирова со Сталиным, который в то время курировал национальную политику. Неизвестно, о чём именно шёл разговор и какие аргументы выдвигались (вероятно, это были какие-то стратегические соображения, связанные с Турцией), но руководители Кавбюро неожиданно передумали за одну ночь. На следующий день состоялось новое голосование, на котором они высказались в пользу передачи Карабаха Азербайджану с условием создания в Нагорной части региона армянской автономии. Что касается третьего спорного региона, то Зангезур передали Армении в качестве компенсации за утрату остальных спорных территорий.

Шаткий мир

Решение большевиков, принятое как максимально компромиссное, на деле стало лишь прологом к новым конфликтам. Азербайджанские коммунисты хотели Карабах, но без армян и уж тем более без навязанной в качестве компромисса автономии. Армяне же не желали мириться с решением о передаче этнически однородного региона другой республике. После территориального размежевания установился хрупкий мир, скорее похожий на холодную войну. Руководство Армянской ССР каждые несколько лет пыталось пролоббировать через союзную столицу вопрос о передаче ей карабахской автономии. После окончания Второй мировой ему едва не удалось это сделать. Политбюро поручило Маленкову проконсультироваться с главой Азербайджанской ССР Багировым по этому вопросу. Багиров ответил, что уступит Нагорный Карабах, если взамен Азербайджану передадут территории Дагестана и Грузии, где компактно проживало азербайджанское меньшинство. Устраивать масштабное перекраивание карты тогда не стали.

В ответ на попытки руководства Армянской Республики вернуть контроль над автономией азербайджанские власти начали стимулировать переселение азербайджанцев в спорный регион. За время существования советской власти национальный баланс в регионе существенно изменился. Если на момент создания автономии Нагорного Карабаха армяне составляли там 90% населения, то к моменту распада СССР уже 76%.

Кроме того, руководство азербайджанской компартии тщательно подбирало кадры для руководства автономией, стараясь выдвигать на эти должности бакинских армян, лояльных непосредственно Баку, а не уроженцев Карабаха или выходцев из Армянской ССР.

Возобновление войны между Арменией и Азербайджаном

Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов, Геннадий Хамельянин

С началом перестройки в национальных республиках всё пришло в движение, а временное ослабление союзного центра возбудило старые обиды и тлевшие конфликты. Карабахские органы власти снова попытались добиться передачи региона Армении, заручившись поддержкой академика Сахарова — одного из самых влиятельных общественных деятелей того времени. Это очень не понравилось жившим в автономии азербайджанцам, которые за последние несколько десятилетий стали внушительным меньшинством. Уличные шествия и митинги соперников быстро переросли в драки, избиения, а затем и погромы. Насилие выплеснулось за пределы автономии, кровавые погромы прошли и в Армении, и в Азербайджане, из обеих республик в поисках спасения устремились сотни тысяч беженцев "нетитульных" национальностей.

Через несколько дней после распада СССР между самопровозглашённой Республикой Арцах (Карабах), поддержку которой оказывала Армения, и Азербайджаном началась полномасштабная война. Она продлилась два года и четыре месяца и, по примерным подсчётам, унесла жизни 20–25 тысяч человек. По итогам войны Арцах/Карабах де-факто остался независимой, хоть и непризнанной даже самой Арменией республикой. Азербайджанской армии не удалось установить контроль над регионом.

Заморозка конфликта в Нагорном Карабахе

В 1994 году при посредничестве России конфликт был заморожен, но не решён. Активные боевые действия прекратились, но периодически на линии соприкосновения случаются столкновения. В 2016 году произошло самое масштабное со времён войны обострение, бои продолжались на протяжении четырёх дней.

Ситуация вокруг Карабаха превратилась в "вечный" конфликт, не имеющий устраивающего всех решения. И армяне, и азербайджанцы исторически связаны с Карабахом, но ужиться вместе, как показало время, у них не получилось. Однако решение в пользу одних непременно приведёт к недовольству других. Найти компромисс не удалось даже сто лет назад — при более благоприятных для этого условиях. А сейчас, после стольких войн и конфликтов, это представляется почти невозможным. Все переговоры по карабахскому вопросу, начинавшиеся за последние 20 с лишним лет, неизменно заходили в тупик.

Читайте также:

- Командировочный лист для иностранных граждан образец заполнения

- Где на госуслугах архив заявлений

- Как оформить второй этаж частного дома под крышей по закону

- Видами договора аренды транспортных средств являются

- Договором между кандидатом в депутаты государственной думы федерального собрания рф петром